中国产业结构与就业结构的相关性研究

高采文

(山西大同大学数学与计算机科学学院,山西大同037009)

中国产业结构与就业结构的相关性研究

高采文

(山西大同大学数学与计算机科学学院,山西大同037009)

根据1952~2010年我国主要年份产业结构和就业结构的统计数据,计算得到相关系数、比较劳动生产率、产业结构偏离度、就业弹性等指标,找出目前我国产业结构与就业结构协调发展存在的一些问题,并提出一些合理化建议。

产业结构;就业结构;相关分析;结构偏离度

如何通过改善产业结构来促进经济发展对就业的拉动作用,这不仅对于扩大就业有着十分重要的意义,也是各国政府首要考虑的宏观经济问题之一。而且,体现一个国家经济发展的程度,除经济外,更多就是产业结构的优化。我国在经济体制改革以前是以农业为主的生产布局,改革后工业迅速发展,但仍存在产业结构升级过慢,三个产业结构偏差大等问题。通过分析产业结构和就业结构各自的发展趋势,比较产业结构与就业结构的影响,发现理论与实践的一致性或不一致性,通过建立回归模型计算三次产业与就业之间的相互促进关系和统计意义上的因果关系,得出我国产业结构对就业结构的拉动作用,并由此提出相应的政策建议。

1 产业结构与就业结构演变趋势

1.1 产业结构变化分析[1]

从1952~2010年,我国的产业结构经历了近60年的变化。从整体的变化情况来看,三次产业之间的比例关系发生了显著的优化,变得越来越合理。

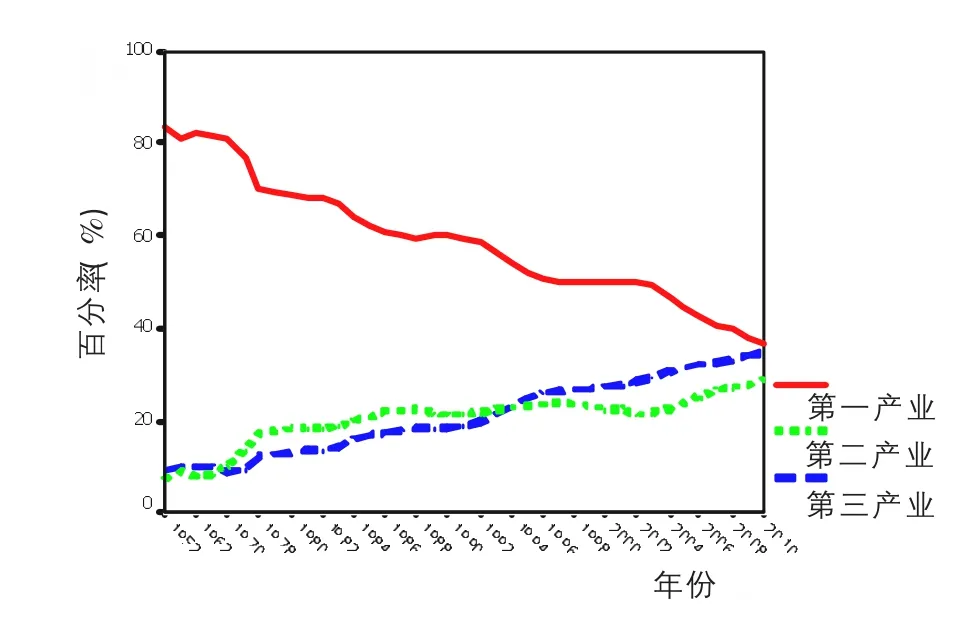

由图1可见:第一产业在总的经济构成中所占比重一直下降,从1952年的84%下降到2010年的37%。第二产业占GDP比重逐年上升。第三产业所占GDP比重也是逐年上升,上升劲头1994年超过第二产业。

1.2 就业结构变化分析[2]

随着经济的发展和产业结构的调整,传统就业制度被打破。三次产业各自的就业人口在总的就业人口中所占的份额发生了显著的变化。第一产业不再是解决就业问题的唯一重要选择,第二产业和第三产业对就业的贡献率越来越大,为吸收大量的流动人口尤其是农村剩余劳动力提供了一条康庄大道。

由图2可以看出:

(1)第一产业就业比重处于下滑地位。大致分为三个阶段:1952~1970年第一产业就业人数在总的就业人数中的比例逐渐降低;1970~1985年形成“M”状的变化曲线,极大值出现在1982年,极小值出现在1970年;1985~2010年继续下滑,从这一阶段起第一产业就业比重一直低于第二、第三产业。

图1 1952~2010年我国产业结构变化状况图

图2 1952~2010年我国就业结构变化状况图

(2)第二产业的就业需求开始上下变化,1978年后基本维持在45%左右上下波动,比重一直高于其他产业。

(3)第三产业就业需求开始为“W”状变化过程,1986年后持续上升,由1995年的 26.6%剧增至2011年的43.8%。这说明中国的产业结构在向高级化方向转变。

2 产业结构与就业结构的相关分析

2.1 相关系数分析

运用SPSS软件对1952~2010年的数据进行相关分析,得到三次产业结构与三次就业结构的相关系数依次为:0.518,-0.282,0.687。可以看出,第一产业的产业结构与就业结构正相关,第二产业的产业结构与就业结构显示出一定程度的负相关,第三产业的产业结构与就业结构高度正相关。分析其中第二产业产业结构与就业结构的不协调性,是由1970~1978年 的工业产值比重下降引起的。这说明我国的产业结构与就业结构仍需继续优化,不断提高协调性。

2.2 比较劳动生产率分析[3]

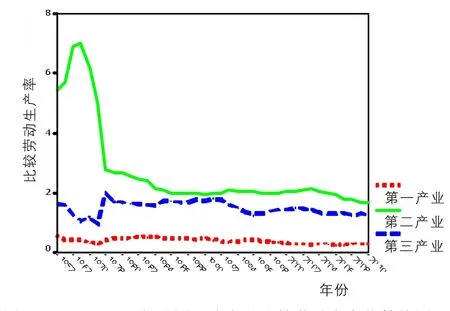

比较劳动生产率是指一个产业的产值在国民生产总值中的比重与该产业的就业人口在就业总人口中的比重之比,这一比值就是该产业百分之一的就业人口所贡献的产值占国民生产总值的比重,即贡献率。比较这一比值与1的大小关系,就可以看出该产业当年劳动生率的高低。利用SPSS得到三次产业的比较劳动率变化趋势图,见图3。可以看出,三次产业的比较劳动生产率按照从高到低排序为二三一。还可以看出,2001年后,第二产业的比较劳动生产率不断下降,而第三产业的比较劳动生产率不断上升。

图3 1952~2010年我国三次产业比较劳动率变化趋势图

2.3 产业结构偏离度分析

由于技术的进步和产业结构的调整,产业结构与就业结构会发生一定的偏离现象。产业结构偏离度指各产业产值增加比例与相应的就业人口增加比例的差异程度,即各产业产值增加比例和就业人口增加比例之比与1的差,用公式表示为:

结构偏离度 =产值的产业结构比 /就业人口的产业结构比-1。

产业结构偏离度是用来评价产业结构与就业结构的对称状况的指标。产业结构偏离度越小,说明产业结构与就业结构的对称状况越好,该产业结构的效率越高。当产业结构偏离度等于零时,该产业的产业结构与就业结构同步;小于零则说明该产业存在隐性失业;大于零就表示该产业没有实现充分就业。从表1数据可以看出,第一产业始终存在隐性失业,第二产业始终未能充分就业,而第三产业除1975年以外未能充分就业。

表1 1952~2010年我国部分年份三次产业的产业结构偏离度

2.4 就业弹性分析

就业弹性是经济每变化一个百分点所对应的就业数量变化的百分比,即在某一时期内就业的变化率与产值变化率之比,反映了经济增长对就业的拉动力大小。就业弹性系数越大,表示产业对就业的拉动力越大,系数越小,表示产业对就业的拉动力越小。其公式为:

其中,E表示就业弹性系数,Li表示第i产业就业人数,Xi表示第i产业的GDP。

利用SPSS分别做出1952~2010年三次产业的GDP即Xi与三次产业就业人数Li的散点图,通过散点图可以看出各产业的就业人数和GDP符合双对数线性模型。所以构建回归模型如下:

ln Li=a+E ln Xi+e, 其中a为常数,E为就业弹性,e为随机误差。利用1952-2010年三次产业产值以及就业人数进行非线性回归分析[4],得到三次产业的就业弹性系数为:0.09,0.36和0.37。即三次产业的产值每增长1%,就会相应地分别增加0.09%,0.36%和0.37%的就业人口。这一结果说明第二、三产业,特别是第三产业在拉动就业方面存在着不可忽视的积极作用。

3 结论

根据以上分析,大致总结出目前我国产业与就业发展问题集中在以下3个方面:

(1)第一产业经济增长贡献率太低。由于生产条件改善,第一产业大量溢出劳动力对第二、三产业形成巨大就业压力。首先发展农业仍然是重要策略,应该充分开发潜在的第一产业吸收劳动力,例如农业外围产业和高附加值的精细农业。

(2)改革开放以来,我国第二产业总的发展相对平稳。但产值增长速度过慢,产业结构升级速度过慢。第二产业应以促进生产效率为首要任务,根据当地的实际就业需求适当地引进或开办一些劳动密集型企业,从而缓解当地的就业压力。

(3)第三产业在产业结构中的比重逐年上升,同时在就业结构中也有相同趋势,拉动作用明显。应该重点发展第三产业,把大力发展第三产业作为扩大就业的主要战略。城市和农村都应开发符合当地居民需求的第三产业。例如,城市可开发信息服务业、休闲健身产业、咨询服务业等。而农村可以结合农业产业化和小城镇的建设发展饮食服务业、商业流通业、交通运输业等。逐步提高第三产业GDP比重和就业比重,与第一、二产业协调发展,推动国民经济健康快速发展。

[1]单良,郝娜,李富荣.辽宁沿海经济带产业结构与就业结构相关性分析[J].海洋开发与管理,2012,28(1):63-67.

[2]马超群,何艳芬.就业结构与产业结构相关性研究[J].西安电子科技大学学报,2009,19(2):11-15.

[3]库兹涅.各国的经济增长[M].北京:商务印刷馆,1985.

[4]黄润龙.数据统计分析-SPSS原理及应用[M].北京:高等教育出版社,2010.

Correlation between China's Industry Structure and Em ployment Structure

GAO Cai-wen

(School of Mathematics and Computer Science,ShanxiDatong University,Datong Shanxi,037009)

In this paper,according to the 1995 to 2010 statistical data on China's industrial structure and employment structure in main years,we calculate the correlation coefficient,comparative labor productivity,industrial structure deviation degree,employment elasticity.The author found out the existing problems of industrial structure and employment structure,and put forward some reasonable suggestions.

industrial structure;employment structure;related analysis;structure deviation degree 〔责任编辑 高海〕

O212.4

A

1674-0874(2013)06-0007-02

2013-08-15

高采文(1978-),女,山西朔州人,硕士,讲师,研究方向:试验设计。