从恩格斯劳动概念的矛盾看质量互变理论的应用

韩 旭

(中共怀化市委党校,湖南 怀化418008)

辩证法,很自然的涉及质、量、度,质变与量变的关系问题,这些关系说起来简单,但实际应用起来却极不简单。这一点尤其集中在关于“劳动”、“实践”、“人”这些概念的使用上。

只要你翻开流行的各种教科书,你都会发现一个明显费解的问题:“劳动”或“实践”不仅使猿转变到人,而且还是人和动物的本质区别。既然劳动是人和动物的本质区别,那么也就是说在人之前不存在劳动这种东西了,如果存在那只能属于动物了;可是如果不存在的话,劳动又怎么使猿转变成人呢?看起来必须是猿的劳动使它转变成了人才对。因此就出现了既要承认在人之前有劳动,它属于猿,又不承认这种猿属于动物的尴尬。如果再加上成批的在向人的进化中失败了的那些现在仍然还存在的属于各个不同支系的猿群,这个问题就更加复杂了,难道它们和属于人的祖先的那些猿在一定时期不能有相同的活动吗?如果属于人的祖先的那些猿的活动是劳动或者说劳动的最初形态,那么这些失败的猿的活动凭什么不能是劳动呢?即便是没有得到有效发展的极低级的劳动?

这些问题一直以来都没有得到明确的说明。事实上,这一问题出现的时间远比我们想象的要长,它在恩格斯《自然辩证法》中《劳动在从猿到人的转变中的作用》一文中已经显露了。紧随其后的马克思主义学者们关于劳动、人(甚至于语言)的定义也存在密切相关的同样的尴尬:对劳动和人而言,制造和使用工具,特别是制造工具是其核心,可是人的这种能力不是一下子得来的,就是在动物界也能发现这种能力,尽管是那么地低下。

这些问题实质上都属于辩证法的具体应用问题,通过对恩格斯这篇原著中“劳动”和“人”的概念的使用的研究,也许能为我们提供关于这一问题的有益启示。

一、恩格斯“劳动”概念的“矛盾”

具体说来,就是在这篇文章中,“劳动”不仅是使猿转变到人的关键性动力,而且还是人和动物的本质区别。这显然存在“矛盾”,存在质与量的关系问题、辩证矛盾和逻辑矛盾的关系问题,关系到“劳动”本身的开始和发展,关系到人的开始形成和最终形成这些大的困难的问题。这个“矛盾”的存在可以从恩格斯的如下论述中反映出来。

“首先是劳动,然后是语言和劳动一起,成了两个最主要的动力,在它们的影响下,猿的脑髓就逐渐地变成人的脑髓……脑髓和为它服务的器官、愈来愈清楚的意识以及抽象能力和推理能力的发展,又反过来对劳动和语言起作用,为二者的进一步发展提供愈来愈新的推动力。这种进一步的发展……由于随着完全形成的人的出现而产生了新的因素——社会,这种发展一方面获得了有力的推动力,另一方面又获得了更确定的方向。”

“从攀树的猿群进化到人类社会之前,一定经过了几十万年……但是人类社会最后毕竟出现了。人类社会区别于猿群的特征又是什么呢?是劳动。猿群满足于把它们由于地理位置或由于抗拒了附近的猿群而分得的地区内的食物吃光。它们为了获得新的食物地区而进行迁徙和斗争,但是除了无意识地用自己的粪便来施肥,它们没有能力从这块食物地区得到比自然界所供给的更多的东西……一切动物对食物都是非常浪费的,并且常常摧毁还在胚胎状态中的食物……动物的这种‘滥用资源’在物种的渐变过程中起了重要的作用,因为它逼迫着动物去适应和平常吃的不一样的食物……食物愈来愈复杂,因而输入身体内的材料也愈来愈复杂,而这些材料就是这种猿转变成人的化学条件。但是,这一切还不是真正的劳动。劳动是从制造工具开始的。根据所发现的史前时期的人的遗物来判断,根据最早历史时期的人和现在最不开化的野蛮人的生活方式来判断,最古老的工具是什么呢?是打猎的工具和捕鱼的工具……但是打猎和捕鱼的前提,是从只吃植物转变到同时也吃肉,而这又是转变到人的重要一步……既吃植物也吃肉的习惯,大大地促进了正在形成中的人的体力和独立性。”

“如果说动物不断地影响它周围的环境,那么,这是无意地发生的,而且对于动物本身来说是偶然的事情。但是人离开动物愈远,他们对自然界的作用就愈带有经过思考的、有计划的、向着一定的和事先知道的目标前进的特征。”“但是,不用说,我们并不想否认,动物是有从事有计划的、经过思考的行动的能力的。”“但是一切动物的一切有计划的行动,都不能在自然界上打下它们意志的印记。这一点只有人才能做到。”“一句话,动物仅仅利用外部自然界,单纯地以自己的存在来使自然界改变;而人则通过他所作出的改变来使自然界为自己的目的来服务,来支配自然界。这便是人同其他动物的最后的本质的区别,而造成这一区别的还是劳动。”[1]508-520

显然,上文说“劳动使猿的脑髓转变成人的脑髓,又说人类社会区别于猿群的特征是劳动”,这就有必要承认猿会劳动,这是有矛盾的,当然恩格斯提到了“正在形成中的人”和“完全形成的人”两个概念,这倒是很值得研究的。说“人类社会区别于猿群的特征是劳动,又说尽管动物是有从事有计划的、经过思考的行动的能力的,但动物仅仅利用外部自然界,单纯地以自己的存在来使自然界改变;而人则通过他所作出的改变来使自然界为自己的目的来服务,来支配自然界,这便是人同其他动物的最后的本质的区别,而造成这一区别的还是劳动”,这也是有矛盾的,动物的计划能力和人的计划到底有无本质的区别,如果有那怎么还能统一都叫作“计划能力”呢?解答这些问题是如此的困难,以至于对这些问题的回答在方法论上不得不详细地诉诸于质、量、度和质量互变理论。

二、我们应该如何理解和应对这种“矛盾”

翻阅较为经典的马克思主义哲学教科书,我们可以得知:认识从静态上看,就是从质(通过一定领域内的本质属性)到量再到度的不断深化的过程;而事物,从动态上看,就是质量互变的发展变化过程,是不断突破度的活动。在认识量以前对质的把握是粗糙的、模糊的、笼统的,甚至是欠准确的,但它又是把不同事物区别开来的活动,因而是认识事物的起点和基础;由质进到量,对事物的认识就清晰了一些;只有在认识量的过程中进而认识了度,才能准确把握事物的质,把握量,把握质和量的关系,才能明确地认识事物间的界限、区别,才能导致正确的指导实践活动的原则。度两端的关节点是质的交界处,是质变点[2]157-158。具体分析起来,劳动概念涉及人和动物、人的生活方式和动物的生活方式之间的关节点的问题,弄清了这个问题,“劳动”概念“矛盾”的问题就清楚了,也可以圆满解决了。

但是我们也从教材中知道,质量互变的复杂性:对于量变,既存在因数量增减而引起质变,又存在因事物构成因素在空间上的排列关系或结构形式的变化而引起质变;量变持续的时间既有长的,也有极为短暂的;更为突出的是存在总的量变过程中的部分质变的现象,有两种情况,一是阶段性部分质变(次要性质发生了变化),一是局部性部分质变(其中个别部分发生了性质变化)。对于质变,既存在爆发式飞跃(突变),又存在非爆发式飞跃(渐变);一个总的飞跃过程是爆发式的,但不排斥在这个过程中出现个别非爆发式的飞跃,同样的,一个总的飞越过程是非爆发式的,其中也可以出现个别的、部分的爆发式的飞跃;更为突出的是在质变过程中具有量的特征,质变、飞跃发生在不同事物之间的关节点上,但这个关节点并不是几何学上的那种完全没有大小量变的“点”,而是一个从引起质变到完成质变的具体量值的过程,从时间的持续上看,有短有长,从空间的伸张性上看,又有大小不等的规模,无论在哪个层次上的飞跃,都有一个量的扩张过程[3]226-229。这就对我们实现上面的目标增加了难度,但也显示了为什么会存在“劳动”概念“矛盾”的一个重要原因。这集中反映了度的复杂性,它不仅有相对性,而且有层次性,关节点本身还不是绝对的点。那么现在的问题就是确定关节点本身的范围了。可以清楚地看出,这里涉及连续性和间断性矛盾的历史久远的大难题。一个糟糕的问题就是,关节点范围的两端是否还存在同样的问题,这有导致无穷倒退的危险。

我们可以看到,恩格斯提出了“正在形成中的人”和“完全形成的人”两个概念,这已经为难题的解决指明了出路,当然他还没有详细地涉及这个问题,也许由于他自己清楚但没有考虑到别人是否也容易清楚,从而在很多陈述上并没有照顾到这个疑难,甚至在一些叙述上显现出矛盾。比如他可能将“猿”(将进化成人的那部分)与“正在形成中的人”交替使用了,而又未对“一般的猿”和“这种特殊的猿”作出明确的区分,一概使用了“猿”的称法,只是通过上下文提供了一种相对模糊的或比较弱的区别。这又是“劳动”概念“矛盾”的另一个重要原因。显然地,在这个问题中,我们对猿的某种转化,必须从它将来是否转变成人这个角度上去看,也就是说,我们虽然是在考察猿本身,但是已经预先包含了它们的未来。我们也知道,有些猿类在向人的转变过程中事实上已经走了很远一段路,但是最终却停滞不前了,甚或倒退了,这也为我们分析这个问题提供了一个启发,即正在形成中的人和“这些猿”之间是什么关系。

至于劳动,很明显,恩格斯一方面说了“猿”可能会劳动——这似乎也为“矛盾”的解决提供了很好的参考,另一方面却又说猿群和“人类社会”的区别是劳动,但没有说明“那些猿”或猿群究竟指的是哪一部分,也未指出“人类社会”从猿群的过渡。说劳动是从制造工具开始的,但是生物学的新进展越来越对此提出了挑战,很难讲[4]60-69。也许“会劳动的猿”同“正在形成中的人”有某种类似关系吧;猿群也许是和“正在形成中的人”相对的概念吧,而“人类社会”也许同“正在形成中的人”也有某种类似关系吧。如果真是这样,矛盾就可以消除了。同时我们也了解到,从猿到人的转变是一个非爆发式飞跃,不仅质变前有一个长时期的缓慢的量变的积累,而且质变过程本身也是一个渐变的漫长过程,即质变点本身也是一个相当明显的较长过程。

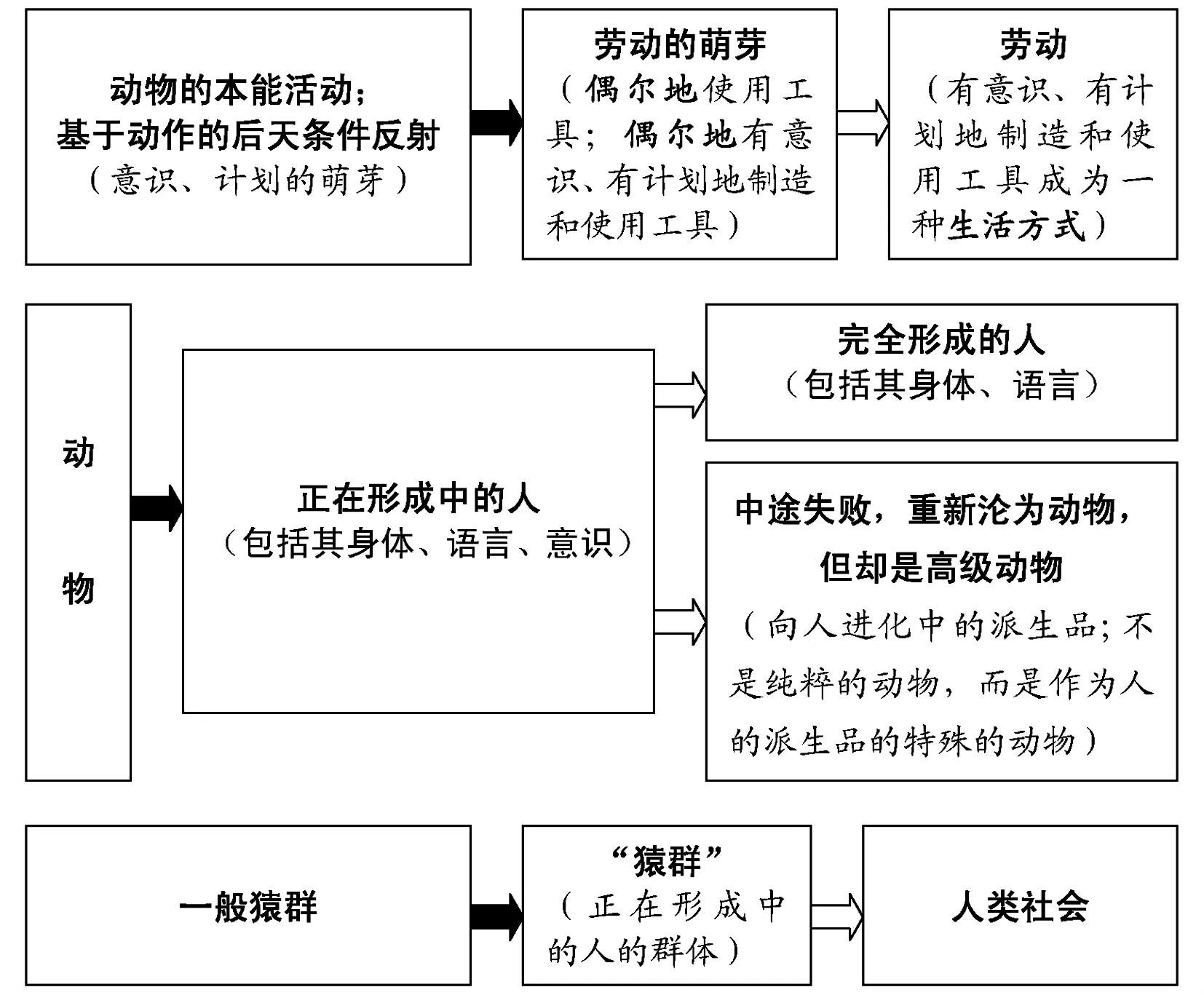

鉴于此,我们不妨做一个大胆的设想:把主要依靠自己制造工具的那种生活方式的活动叫作劳动,把“这些猿”叫作人和人类社会的开端,称他们是“正在形成中的人”。而质变点就是从这里开始到旧石器时代的过程。把动物,包括十分智慧的动物猩猩、狒狒等制造和使用工具的行为看作是不经常的、非主要的方式,事实上也是如此。然后,我们既理解了恩格斯,也不和恩格斯矛盾,也辨明了疑难。当然,要完整地认识这个问题,就必须进入更详细的生物学研究。下列简图来说明见图1:

其中后两项之间就是度的区间,即质变点。

图1

把作为“萌芽的劳动”看作偶然的,而把劳动看作一种生活方式在这里是极为重要的,它为矛盾的解决提供了非常重要的思路。

三、关于质量互变理论应用的一些启示

从这个过程,我们可以看出,质量度和质量互变理论是多么的重要,但其应用又是多么的复杂和困难。这个理论的细节还需要继续研究和发展,必须和现实联系起来以理解理论的实质、意义及精要,不能仅仅直观地去直接理解理论。特别是必须按照现实应用的具体要求来重新衡量理论,对理论本身提出更高的要求,毕竟把过去的经验上升到理论,本身的目的就是指导未来新的实践,更何况马克思主义哲学本身就强调实践,把实践作为自己最为独特的特征。

简言之,对一个理论的评价也许应该坚持如下相互联系的三个标准:一要看该理论可预期的效用,这只是一种完全开放的可能性(可实现性、可操作性);二要看该理论在历史上已经产生的现实影响和作用、已经导致的重视和理论影响,这是一种历史现实性(被实现了的可实现性),一种被实现了的但却有待后人理解的历史的现实可能性(被实现了的可实现性);三要看该理论对当前的现实效用,这是一种当前现实性(正在被实现的可实现性),涉及的是具体应用的问题,是一种现实地被理解着的现实可能性(正在被实现的可实现性),唯有如此,前两种可能性才能真正实现(因为它们直到现在才兑现),才能成为真正的可能性(真的可以实现的可实现性)。对一个理论的要求和发展则要着重第一和第三个标准。

因此,对一个理论的理解也要通过这三个标准进行回溯,所谓理解就是理解到具体的思想内容的确能发生它所包含或暗含的影响或作用(真的可以实现的可实现性),而发展的关键在于具体应用或者说使可能性真正能够兑现。那种单单理解理论表述本身的理解所理解的只不过是第一种尚未兑现的初级的可能性(可实现性),而这种可能性不仅有待兑现,而且还极有可能根本无法兑现或者有待于发展才能兑现。满足于对过去或例证的分析和解释的理解所理解的同样也只是这种初级的可能性,它根本连历史的现实性都还没有进入,它甚或就是随意剪裁历史式的解释。对理论的过去现实作用的理解固然终于进入了现实性,但那种现实性最终仍然只属于处在过去行动中的那些历史人物的(的确曾经实现过),好在它终于把我们带到了对现实性的模拟情景中,因其模拟性它才接近于真正的现实(的确可以实现)。简言之,无论是理论的理解还是发展,抑或是应用本身的关键全部都在于实际地、现实地正在进行的应用。

就质量互变理论的理解而言,第一点是毋庸置疑的,当然指的是它可能的用途。至于第二点,本篇分析的恩格斯的文章本身就是一种历史地应用,这种应用的特殊性在于,它能够不断地被带到现在来,尽管不同于原创,但能够较精确地不断重复那个应用过程;类似地,那些非思想性的外在的实践,也可以以思想实验的形式被带到现在来,从而较精确地进行重复,就其作为实验而言,它截然不同于单纯的理解。正是通过这种重复,我们可以不断地体会质量互变理论在这一问题上的具体应用。很显然,恩格斯的这个应用本身表明了这个理论很多有待进一步解决的问题。就其他应用历史的考察,可以发现这种应用基本没有超出恩格斯的水平。因此,也许我们所了解的质量互变理论根本就是一种虚妄的空洞理论,仅仅满足于通过说明极其简单的情况来不断标榜自己的正确,一直都在以明智地经验总结的角色存在着而没有发挥根本性的作用。或者仅仅发挥着范导性的作用,告诫人们要注意量的积累以达到质变的效果,或者要注意不要因小失大,但这还是表明了它本身的空洞性,就像康德的“物自体”一样。

就质量互变理论最终意义上的实际应用而言,就是指用质量互变理论分析研究具体问题。比如前面对人的形成和劳动问题的研究,而其关键就是对度的精确把握,以及在此基础上的不自相矛盾地对质和量的精确区分、把握,并使得整个论述成为不矛盾、不模糊的清楚而精确的描述体系。当然,也需要对质变、量变的类型的精确把握,就这点而言,前面引用的教材已经作出了关键性的探索,但这种探索在其他地方还是很罕见的,更为关键地,这种探索在表述形式上也并没有把我们带到应用的角度上来,就好像仍然是理论一样。因此,最终质量互变理论的应用就在于为这种区分、把握及其完美的描述体系的实现制定精确而严密的步骤、操作方法,这需要不断地进行实际应用,不断地总结归纳。但更为关键地是按照应用的要求列出其原则性的框架,而不是纯粹的理论表述性框架。

我们可以尝试简要地确立如下几步:

第一步,初步把握事物的质、量、度:1、初步把握事物的质,在这里要明确研究的真正对象,特别是涉及很多相关概念的时候,特别是理解他人应用的时候(如前面说的人和劳动);2、初步把握事物的量;3、初步把握事物的度,以更精确地把握事物的质和量。

第二步,把握事物从量变到质变的跨越,建立模型,以精确把握事物的度,从而精确把握质和量:1、判定引起量变到质变跨越的相关因素、原因、条件,分清层次。在此特别注意的是几个要素的交叉常常会导致研究对象的模糊,就如劳动和人,必须要搞清谁是研究对象,谁是关键要素、标志。为了分析的精确和分清层次,很多时候每个因素或个别要素需要重复第一大步骤,并在后续步骤中把自己澄清。2、根据对这些因素的初步分析,决定是否需要对跨越过程进行更精细的分析。(1)区分总的质变是爆发式的还是非爆发式的,通常对于爆发式的飞跃往往无需进行精细分析,直接确定跨越的类型。(2)对于非爆发式的需要把总的量变过程中的某些部分看作部分质变,需要区分这些部分质变是阶段性部分质变还是局部性部分质变(有些爆发式飞跃也需如此):①在此还需要区分这些部分质变是爆发式的还是非爆发式的,爆发式的同样直接确定跨越的类型(按需确定是否还要进一步分析);②非爆发式的局部质变同样需要重复上述步骤,直到变成爆发式的为止。3、确定质变点,即“度”的跨度。因为在质变过程中具有量的特征,质变、飞跃发生在不同事物之间的关节点上,但这个关节点并不是几何学上的那种完全没有大小量变的“点”,而是一个从引起质变到完成质变的具体量值的过程。(1)对于爆发式飞跃(包括爆发式的部分质变),度的跨度往往比较小,相对容易把握,往往无需过多的分析;(2)对于非爆发式飞跃(包括非爆发式的部分质变),度的跨度往往比较大,相对难把握,需要下大力气进行分析。4、判定跨越的类型,精确地研究整个跨越过程的各个环节,精确把握其条件、原因,即判定各个环节从量变到质变的跨越是因数量增减而引起的,还是因事物构成因素在空间上的排列关系或结构形式的变化而引起的。对于每一种,还需确定更具体的到底是哪些要素、条件或原因在起作用,到底是什么东西的数量的增减,到底是哪些构成因素空间上的排列关系或结构形式的变化。

第三步,对整个把握进行梳理,建立精确、严密的描述体系,这属于叙述的过程,而前两步是研究的过程。对于理解来说,因为我们直接面对的往往是叙述,尽管未必是良好的叙述,特别是对理解者的具体条件来说。所以在理解时需要我们以叙述为蓝本重构研究过程,并在此基础上重构符合自己疑问的新叙述。只有这样才能精确理解,并把理论引导到具体应用的道路上去。自己研究问题的应用也是如此。

特别需要注意的是,在每一步中出现的要素都有可能需要经历三大步骤,但它们仍然属于不同的层次,必须区分清楚,不能混淆,不能因为交叉,自己就陷入混乱。有时候各个要素的步骤具有交叉性或共生性,只有在步骤的反复和交替中到最后才能被澄清,而每一次澄清也许都需要相应地叙述与重构,但它们仍然属于不同的层次,一定要注意分清不同的层次,把各个要素都清晰地放在它们各自的位置上。

文中笔者对于恩格斯劳动概念矛盾的处理就是应用这一步骤的直接结果,但愿这里初步确立的步骤及其运用的尝试,能为质量互变理论的深入理解和具体应用提供一些启发,同时起到抛砖引玉的作用。

[1] 马克思恩格斯选集:第4卷[M].北京:人民出版社,1995.

[2] 赵家祥,等.马克思主义哲学教程[M].北京:北京大学出版社,2003.

[3] 肖前,李秀林,等.辩证唯物主义原理[M].北京:人民出版社,1991.

[4] 汪济生.经典人类起源说新辨[M].上海:学林出版社,2004.