说“娘”

于 飞

(黑龙江大学 文学院,黑龙江 哈尔滨 150080)

一、“娘”之字形的出现

汉语中很多称谓词的起源一直都没有定论。现代汉语称谓词“娘”之字形早在甲骨文中既已出现。如《甲骨文字典》:“娘,一期合一二六,从女从良”[1];《甲金篆隶大字典》[2]与《汉语古文字字形表》[3]也收录了“娘”字:“娘乙九七二反”,并统一把“娘”的字形描写成: 。甲骨文发现于商代后期王都的遗址——殷墟,也就是说“娘”出现的时代是用甲骨文记录卜辞的商代。但是,就我们见到甲骨文材料而言,“娘”之字义并非表示称谓,例如《古文字谱系疏证》就认为“娘”只是人名[4]。

根据《十三经索引》[5]检索结果,“十三经”所涵盖的诸多文献都没有“娘”字的记录。“十三经”多为春秋战国时期文献,这似乎说明这一时期成了“娘”字的空白期。

二、“娘”之字义的探究

上述文献的记载说明甲骨文的“娘”只用于人名,这与后来常表示的“年轻女子”或“母亲”等意义有着很大差距。但是从字形来看,从“女”之“娘”应该与女性有着密切的关系。那么,“娘”这一字形是什么时候开始表示“年轻女子”或“母亲”等意义的呢?

大量语言材料证明,从南北朝开始与女性有关系的“娘”的使用在文献纪录中有了比较多的出现。例如:

(1)越俗以珠为上宝,生女谓之珠娘,生男谓之珠儿。(南北朝任昉《述异记》卷上)

(2)世谓之许大娘,臥尸石圹,不殡,常有芳香之气。(南北朝梁陶弘景《真诰》卷二十)

从例(1)“娘”与“兒”相对,似乎可以用《宋本玉篇》[6]中“娘,女良切,少女之号”来解释“娘”的意义,不过像例(2)这样作为女性名字用字的情况更为多见,例如唐代崔令钦《教坊記》明古今逸史本有“武媚娘、杜韦娘、柳青娘、张少娘、裴大娘”等,五代刘昫《旧唐书·本记第十》清乾隆武英殿刻本也有“唐四娘、王二娘、侯四娘”等。

到了唐代的时候,有了用“娘”表示“母亲”意义的明确的例子了。例如:

(3)桑下種粟麦,四時供父娘。(唐范攄《云溪友议》卷下四部)

与此同时,“娘”作为女性名字用字也继续使用,例如:

(4)李娘十六青丝发,画带双花为君结。(唐温庭筠《三洲词》)

除此之外,“娘”和其他字构成的组合经常使用,例如:

(5)一妻耳顺,尙称娘子。(唐李百药《北齐书·列传第三十一》)

(6)谓至尊为官家,谓后为圣人,嫔妃为娘子,至谓母后亦同臣庶家,曰娘娘。(宋蔡絛《铁围山丛谈》卷一)

(7)真珠小娘下青廓,洛苑香风飞绰绰。(唐李贺《洛姝真珠》,选自《李长吉歌诗汇解》卷一)

(8)良久多时,喟然长叹,低声切切唤红娘,都说衷肠。(金董解元《董解元西厢記》卷五)

例(5)中“娘子”是“丈夫称妻子”,例(6)“娘子”、“娘娘”都是“宫妃之称”,例(7)“小娘”是旧称歌女或妓女,例(8)“红娘”是年轻女性之名。

宋元明清时期,“娘”的多个义项都在同时使用。表示年轻女子的,例如宋陆游《吴娘曲》:“吴娘十四未知愁,罗衣已觉伤春瘦”;作妇女通称的,例如元陆泳《吴下田家志》:“娘养花蚕郎种田”;奴婢称女主人的,《金瓶梅词话》第八二回:“那秋菊拾着鞋兒道:‘娘這个鞋,只好盛我一個脚趾头兒罷’”;称人之妻的,《警世通言·三现身包龙图断冤》:“[孙押司]归到家中,押司娘见他眉头不展,面帶忧容”。

三、与“娘”关系密切的“孃”

在探究“娘”字字义的过程中,我们注意到了“孃”。“孃”字最早出现在春秋战国时期,《甲金篆隶大字典》和《汉语古文字字形表》均收录有籀文“公孙孃”。根据对有关字典、辞典一类文献的考察,二者的关系密切而复杂。

《汉语大字典》认为二字构成古今字关系:“孃,母亲。后作‘娘’”[7]。《汉字源流字典》则认为:“‘娘’的篆文字形为,隶变楷书后写作‘孃’。俗用作‘娘’”[8]。“娘”的这一篆文字形正是《甲金篆隶大字典》对出现在春秋战国时期的“孃”的字形描述,这即是说二者可能是繁简字的关系。《辞源》认为二字表示“母亲”的义项相通:“娘,母亲,也做‘孃’;孃,母亲,通‘娘’”[9]。

很显然,上述文献尽管对“娘”与“孃”二字之关系的认识不同,但是,在二者均表示“母亲”这一点上却保持了一致。但是如前所述,由于在早期的文献中“娘”与“孃”二字没有共现,我们仍无法在语言材料的基础上确定二者产生之初各自的意义。

而对“孃”字有记载的是宋代郭茂倩所编,辑录汉魏到唐、五代的乐府歌辞兼及先秦至唐末歌谣的《乐府诗集》。

(9)旦辞爷孃去,暮宿黄河边。不闻爷孃唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去,暮至黑山头。不闻爷孃唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。(《木兰诗》)

这首民歌所经抄录收集的作者身处宋代,很有可能根据“孃”在当时的用法来使用。《玉篇》中“孃”是一个多音字,“又如常切”。北宋时代《广韵》是官修的韵书,集宋以前韵书之大成,郭茂倩应当是借鉴并使用《广韵》当中所收录的字。《广韵》记载“孃”除表示“母称”外,还有“乱也”之意(汝陽切)[10],继承了《说文》对“孃”的解释,《说文》:“孃,烦扰也”[11]。“如”与“汝”同属日母,“常”和“陽”同属“陽”韵,就是说《玉篇》中“孃”的又音和《广韵》中表示“乱也”的“孃”,《说文》中表示“烦扰也”的“孃”是同一个字。《说文解字》是在系统分析字形的基础上说解字义的,所以,对“孃”的释义一定是参照了和它有相同部首“襄”等其他字的含义。但这一义项之后由“攘”字承担,而“孃”字多用来表示“母称”。例如:

(10)耶孃妻子走相送,尘埃不见咸阳桥。(唐杜甫《兵车行》)

唐时,“娘”和“孃”都用来表示“母称”,但是“孃”的使用频率更高些。我们对同时使用这两个字的4部文献进行考查,发现在白居易《白氏长庆集》中“孃”表示“母称”有1例,没有用“娘”表示“母称”的用例;杜甫《杜诗阐》卷二(清康熙二十一年刻本)表示“母称”的“孃”有2例,“娘”无用例;张祜《张承吉文集》卷九杂题(宋刻本)表示“母称”的“孃”有1例,“娘”也无用例;杜甫《杜诗镜铨》卷十八(清乾隆五十七年阳湖九柏山房刻本)表示“母称”的“孃”有4例,“娘”仅有1例。

唐时,也用“孃”指“少女之号”,例如:

(11)花压李孃愁,饥蚕欲成茧。(唐温庭筠《温飞卿诗集笺注》卷二《春野行杂言》)

(12)真珠小孃下清廓,洛苑香风飞绰绰。(唐李贺《协律钩玄》卷一)

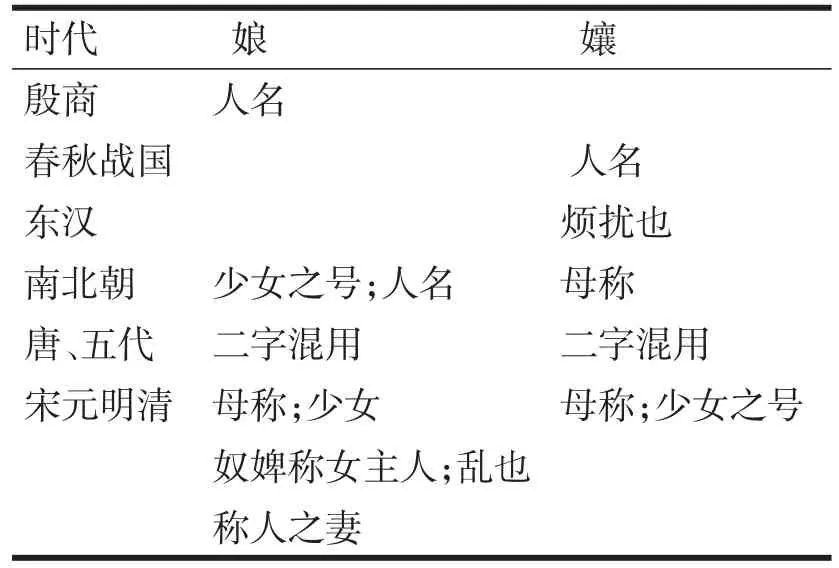

郭在贻谈到:“大约晚唐五代时‘娘’‘孃’已趋于混同,‘孃’字亦有写作‘娘’者,把二字混而一之”[12]。在之后的发展中,“孃”表示“母称”是主流,如宋刘克庄《满江红·寿堂夫人》:“尘世少如孃福寿,上仓知得儿忠孝”。表示其他义项的用例有,但明显少于“娘”。二字字义的发展情况如表1。

从以上的分析可见,“娘”和“孃”是来源不同的两个字,在发展中它们各有分工。因为部分意义相同,所以最终合并使用。未合并以前,“孃”用两个不同的反切表示两个主要不同的意义。合并后,字形趋简的“娘”最终承担“孃”表示的部分意义。“娘”随着记录职能的发展,表义逐渐细化。把“孃”的字形、字义补充进来,是为了使“娘”字有一个完整的发展脉络,而不是说在没有“娘”出现的时代,是“娘”转化成了“孃”。至于篆与甲骨应该是两个不同的字。如人所论,“汉字的本质始终没有发生变化,即使笔势和形态发生了变化,也是在传承基础上的表象的变化,细微变化与整体传承二者始终统一于汉字发展历程中”[13]。偏旁“女”合汉字的发展,而偏金文也只是在其基础上增添一些部件,无法演变

表1

综上所述,“娘”的本义为:少女之号;母称。现行的字典或词典对“孃”有不同的处理。《现代汉语词典》收录“娘”,并收录《第一批异体字整理表》中的“孃”[13],但是“孃”只和“娘”的一个义项意义相同:表母称;《汉语简繁体转写字典》在“娘”后附有“孃”作为异体字[14],也就是说二者除字形以外没有差别。它们收录“孃”主要是为了注释和解读古书。

四、现代汉语中的“娘”

“娘”这个称谓词的用法相当复杂,有多个相关义项。《汉语大词典》:1.年轻女子,少女之号,相当于姑娘;2.作为女子的通称,如:船娘;3.母亲;4.指奴仆称女主人;5.指妻子;6.嫔妃;7.称长辈或年长已婚的妇女,如大娘[15]。

这些义项都是围绕“母称”和“少女之号”展开的,只是按年龄、身份、职位等影响称谓的因素进行了细化。

以上是我们对“娘”字从产生到发展的一个梳理,由于参考的文献材料不排除有经过后人传抄而发生简化的可能,所以在探源的过程中会存在时间差异,但我们对同一个时代的文献尽量选择了较多版本,以提高文献的可信度。

[1] 徐中舒.甲骨文字典[M].成都:四川辞书出版社,1989:1320.

[2] 徐无闻.甲金篆隶大字典[M].成都:四川辞书出版社,1991:873.

[3] 徐中舒.汉语古文字字形表[M].成都:四川人民出版社,1981:474.

[4] 黄德宽.古文字谱系疏证[M].北京:商务印书馆,2007:1980.

[5] 李波等.十三经新索引[M].北京:中国广播电视出版社,2003:1-2074.

[6] 顾野王.宋本玉篇[M].北京:中国书店,1981.

[7] 宛志文.汉语大字典[M].武汉:湖北人民出版社,1999.

[8] 谷衍奎.汉字源流字典[M].北京:华厦出版社,2008:60.

[9] 吴泽炎等.辞源[M].北京:商务印书馆,1988:408,418.

[10] 陈彭年等.宋本广韵[M].南京:江苏教育出版社,2005:49,50.

[11] 许慎撰,徐铉校定.说文解字[M].上海:上海教育出版社,2003:374.

[12] 郭在贻.郭在贻敦煌学论集[M].南昌:江西人民出版社,1993:205.

[13] 杜帆.从甲骨文到小篆[D].青岛:青岛大学硕士学位论文,2011.

[14] 现代汉语词典(第六版)[M].北京:商务印书馆,2012:949.

[15] 陈月明,戴洁.汉字繁简体转写字典[M].杭州:浙江教育出版社,1998:168.

[16] 罗竹凤等.汉语大词典[M].上海:汉语大词典出版社,1993:365.