温针经筋刺法治疗卒中痉挛性肩痛疗效观察

聂文彬,赵宏,杨素,孟繁颖,张立平,王翔宇

(1.北京市门头沟区中医医院,北京 102300;2.中国中医科学院广安门医院,北京 100029)

肩痛是偏瘫患者最常见的合并症之一,发生率在9%~40%[1]。我们运用温针经筋刺法治疗痉挛性偏瘫肩痛并进行疗效观察,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

病例来源于2010年1月到2012年10月广安门医院和门头沟中医医院针灸科患者。通过SPSS11.5软件产生随机号和组别,密封信封保存分配方案,盲评价者。两组在性别、年龄、病程、脑卒中分型、神经功能缺损程度方面,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

脑血管病诊断标准参照全国第四届脑血管病学术会议通过的《各类脑血管疾病诊断要点》[2]。

1.3 纳入标准

①头颅CT或MRI证实为脑梗死或脑出血,偏瘫、单瘫或四肢瘫痪;②偏瘫后,患肩在休息时或/和运动时出现疼痛不适;③患侧肢体肌张力增高,Ashworth量表评分为1级或1级以上者;④签署知情同意书,志愿参加本课题研究者。

1.4 排除标准

①蛛网膜下腔出血或短暂性脑缺血发作患者;②其他原因引起肩痛者;③不能配合完成疗效评价患者;④晕针及其他不能耐受针灸治疗者。

2 治疗方法

2.1 治疗组

2.1.1 温针经筋刺法

手持患肢远端,使上肢做上举、外展、外旋、内旋等动作,在活动过程中通过循按法,找到痛性条索状的经筋结节点。选用苏州医疗用品厂有限公司生产的0.30 mm×50 mm针灸针,针刺经筋结节点得气后均匀提插捻转2 min,选用长1.5 cm温灸纯艾条,于针尾固定并点燃艾条,每穴灸2壮,燃尽后起针。

2.1.2 康复治疗[3]

采用 Bobath疗法,包括降低肩胛骨周围肌张力,肩胛骨运动训练,增加肩关节被动活动度,自助性手臂活动,Botath握手。

每次针灸治疗 30 min,康复治疗 40 min,每日 1次,每星期治疗5次,共治疗2星期。

2.2 对照组

2.2.1 常规针刺法

参照第5版《针灸学》教材取穴[4]。取患侧肩髃、肩髎、肩前、曲池、手三里、外关、合谷穴。选用苏州医疗用品厂有限公司生产的0.30 mm×50 mm针灸针,得气后均匀提插捻转2 min,留针30 min后起针。

2.2.2 康复治疗

同治疗组康复治疗。

疗程同治疗组。

3 治疗效果

3.1 观察指标

采用视觉模拟评分法(VAS)评定肩关节疼痛积分,测量肩关节活动度,采用 Barthel指数评价日常生活能力,采用改良Ashworth量表评价肌张力[5]。VAS每天评价1次,其他3项分别于治疗前、治疗后进行评定,记录首次治疗疗效,首次治疗24 h内疼痛缓解为有效,不缓解为无效。

3.2 统计学方法

采用SPSS11.5统计软件,计量资料用均数±标准差表示,计量资料采用t检验,计数资料用卡方检验。

3.3 治疗结果

3.3.1 两组治疗前后VAS评分比较

治疗2星期后,两组VAS评分均较治疗前明显降低(P<0.01);两组治疗前后评分差值比较,治疗组 VAS评分减少情况明显优于对照组(P<0.01)。治疗后 3个月随访,两组VAS评分较治疗前均有下降(P<0.01);与治疗前评分差值比较,治疗组评分减少大于对照组(P<0.01)。详见表1。

3.3.2 两组治疗前后肩关节活动度比较

治疗前两组肩关节外展角度比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后两组肩关节外展(主、被动)角度明显大于治疗前(P<0.01),组间差值(主、被动)比较差异有统计学意义(P<0.01)。详见表2。

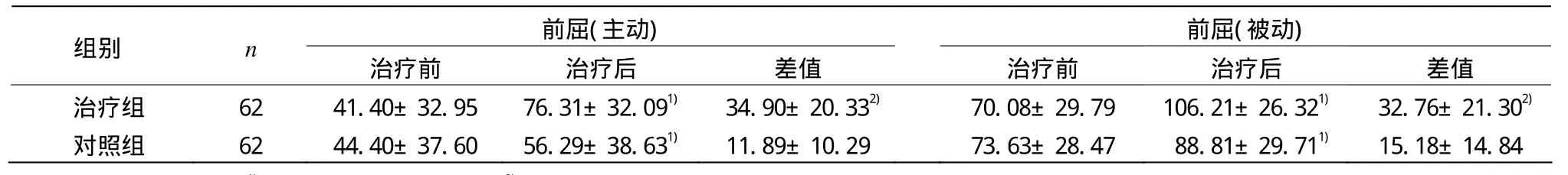

治疗后两组肩关节前屈(主、被动)角度均明显大于治疗前(P<0.01)。两组治疗前后肩前屈(主、被动)角度差值比较,治疗组肩关节前屈(主、被动)增加情况明显优于对照组(P<0.01)。详见表3。

3.3.3 两组治疗前后肩关节内收角度比较

治疗后两组肩关节内收(主、被动)角度明显大于治疗前(P<0.01)。两组治疗前后肩关节主动内收角度差值比较差异有统计学意义(P<0.05),被动内收差值比较差异有统计学意义(P<0.01)。详见表4。

3.3.4 两组治疗前后肩关节后伸角度比较

治疗后治疗组肩关节后伸(主、被动)角度均明显大于治疗前(P<0.01),对照组肩关节主动后伸角度明显大于治疗前(P<0.05),对照组肩关节被动后伸角度大于治疗前(P<0.01)。组间治疗前后肩关节后伸角度差值比较,治疗组肩关节主动后伸角度增加情况优于对照组(P<0.05),治疗组肩关节被动后伸角度增加情况明显优于对照组(P<0.01)。详见表5。

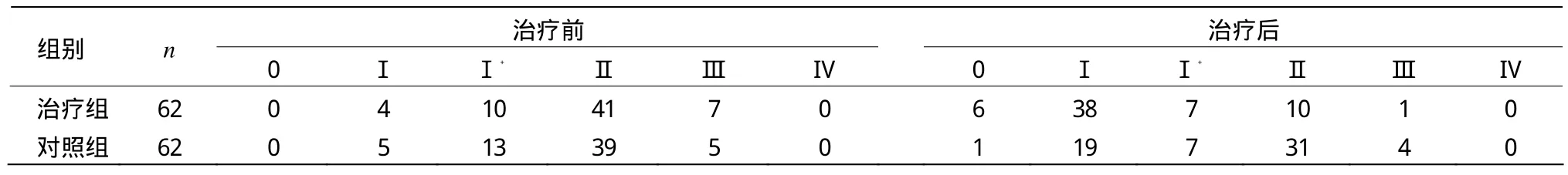

3.3.5 两组治疗前后改良Ashworth分级比较

治疗前组间肌张力构成比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。治疗2个星期后,治疗组肌张力构成与治疗前比较差异有统计学意义(P<0.01),对照组肌张力构成与治疗前比较差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后两组肌张力构成比较差异有统计学意义(P<0.01)。详见表6。

3.3.6 两组治疗前后Barthel指数比较

治疗2星期后,两组Barthel指数均较治疗前明显提高(P<0.01);两组治疗前后评分差值比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后3个月随访,两组Barthel指数均较治疗前提高(P<0.01);治疗组评分增加大于对照组(P<0.01)。详见表7。

表1 两组治疗前后VAS评分比较 (x±s,分)

表2 两组治疗前后肩关节外展角度比较 (x±s,°)

表3 两组治疗前后肩关节前屈角度比较 (x±s,°)

表4 两组治疗前后肩关节内收角度比较 (x±s,°)

表5 两组治疗前后肩关节后伸角度比较 (x±s,°)

表6 两组治疗前后改良Ashworth分级比较 (n)

表7 两组治疗前后Barthel指数比较 (x±s,分)

3.3.7 首次治疗临床疗效比较

首次治疗后,治疗组有效59例,无效3例,总有效率为95.2%;对照组有效19例,无效43例,总有效率为30.6%。两组有效率比较差异有统计学意义(P<0.01)。

3.3.8 两组不良反应

治疗组及对照组在试验期间均无烫伤、晕针、出血、折针等不良反应记录,无退出病例,说明温针经筋刺法安全性好,患者接受程度高。

4 讨论

偏瘫后引起肩痛的机制复杂,大体可分为“软瘫性”和“痉挛性”[6]。卒中恢复期肩痛的主要原因之一是肌肉痉挛[7]。经筋是古人对人体韧带学、肌学及其附属器官生理和病理规律的概括总结[8]。《灵枢·经筋》:“经筋之病,寒则反折筋急,热则弛纵不收。”中风偏瘫上肢“筋急”与“弛纵”可兼而有之。但肩痛的发病机制主要为“筋急”,长时间的肌肉紧张可引发疼痛,而牵拉痉挛的肌肉可使疼痛加剧。肩关节囊挛缩也是中枢性损伤后肩痛的常见原因[9]。按照《灵枢》记载,经筋病的诊治方法是“以痛为输”。我们根据经筋走行,对中风后痉挛性肩痛患者进行循筋诊察,在患肩主动和被动活动时,采用触摸法寻找结筋病灶点。《灵枢·经筋》提出经筋病治疗方法是“燔针劫刺”。我们采用温针灸疗法,既可避免火针疼痛、易留疤痕、引起患者恐惧等弊端,又能增强柔筋缓急的治疗效果。现代研究证实,温针的热量主要是沿着针体传递,快速传至组织深处,同时向四周扩散[10],其温煦作用更易达到经筋结节点,直接而持久[11]。温针经筋刺法可改善筋结点局部气血运行,促进损伤修复,缓解疼痛。

通过临床观察我们发现,温针经筋刺法能有效缓解患侧上肢的肌痉挛,增加肩外展、前屈、内收、后伸活动度,改善关节挛缩。本疗法能显著降低VAS疼痛评分,在缓解疼痛方面无论近期疗效、远期疗效均优于常规针刺法,且温针经筋刺法首次治疗后的有效率更高,说明本疗法止痛作用快速持久。经过2星期治疗,温针经筋刺法配合康复训练能够提高日常生活能力,但并未证实疗效优于常规针刺,可能因观察周期短,患肢运动功能和作业能力的恢复尚未达到最佳效果。而治疗3个月后,治疗组Barthel指数评分高于对照组,说明温针经筋刺法配合康复训练缓解疼痛和改善痉挛的作用,可提高远期康复疗效,促进日常生活能力的恢复。

研究结果显示,温针经筋刺法配合康复训练治疗卒中后痉挛性肩痛,能显著快速地缓解疼痛,降低肌张力,改善肩关节活动度,提高患者的日常生活能力,疗效优于常规针刺配合康复疗法,治疗期间无不良反应,显示疗法安全、患者接受程度好。

[1] 张通.脑卒中的功能障碍与康复[M]北京:科学技术文献出版社,2004:101.

[2] 中华神经科学会.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379-380.

[3] 张通.脑卒中的功能障碍与康复[M].北京:科学技术文献出版社,2006:383.

[4] 孙国杰.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1998:234-235.

[5] 王玉龙.康复评定[M].北京:人民卫生出版社,2000:168-217.

[6] Lindgren I, Jonsson AC, Norrving B, et al. Shoulder pain after stroke:a prospective population-based study[J]. Stroke, 2007,38(2):343-348.

[7] 刘钦刚.循序渐进:偏瘫患者的全面康复治疗[M]北京:华夏出版社,2007:279.

[8] 薛立功.经筋理论与临床疼痛诊疗学[M].北京:中国中医药出版社,2002:415.

[9] 钱开林,王彤.中枢性损伤后肩痛的机理和治疗[J].中国康复医学杂志,2003,18(2):127-128.

[10] 程珂,丁轶文,沈雪勇,等.温针灸的传热学研究[J].上海针灸杂志,2007,26(8):32-36.

[11] Chen B, Zhang JF, Wu YC. Therapeutic effect observation on combined Tuina with warm needling moxibustion for adhesive shoulder periarthritis[J]. J Acupunct Tuina Sci, 2012, 10(6):383-387.