不同穴位组合治疗颈源性头痛临床疗效评估

高明慧,谢文霞,廖文军,张劲军,郑瑞献,谢凯

(1.温州医学院附属第一医院,温州 325000;2.温州市中医院,温州 325000;3.宁波市镇海区炼化医院,宁波315207)

颈源性头痛是指由颈椎和(或)颈部软组织的器质性或功能性病损所引起的以慢性头部疼痛为主要临床表现的一组综合征,疼痛性质是一种牵涉痛,在头枕部、顶部、颞部、额部、眼眶区或者上述区域同时出现的钝痛或酸痛。头痛的同时伴有上颈部疼痛、颈部压痛、颈部僵硬、或活动时上颈部疼痛、活动受限。随着患颈源性头痛人群的增多,颈源性头痛是目前临床研究的热点问题之一。我们在近两年临床中应用不同取穴方法治疗颈源性头痛均取得明显的临床疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

60例患者均来自2010年至2012年我科门诊患者,随机分为治疗组与对照组,每组30例。治疗组中男10例,女20例;年龄最大70岁,最小22岁,平均年龄41岁;平均病程为30 d。对照组中男12例,女18例;年龄最大67岁,最小20岁,平均年龄40岁;平均病程为33 d。两组患者性别、年龄、病程比较差异均无统计学意义(P>0.05),具可比性。

1.2 诊断标准

根据Sjaastad于1990年提出的诊断标准。①间歇性或持续性头痛(初起多呈单侧)同时伴有同侧颈枕部或(及)肩部疼痛酸困、僵硬等症状;②颈部肌肉紧张,压痛明显,C2横突压痛阳性,并向同侧头部放射;③枕神经阻滞后疼痛减轻;④X线摄片可见上位颈椎(C1-2)移位,齿状突轴心偏移,生理性前凸消失、变直,甚至反张,颈椎骨质增生等征象;⑤排除颅脑器质性疾病、五官科疾病、颈部肿瘤、结核等引起的头痛。

1.3 纳入标准

①符合上述诊断标准;②无传染病及严重内脏病;③智力正常及无精神病史;④自愿签署知情同意书,接受各项检测并在规定时间内治疗、接受随访。

1.4 排除标准

①不符合颈源性头痛诊断标准;②孕妇及哺乳期妇女;③颈枕部腹部皮肤感染破溃;④接受其他疗法者,例如口服非甾体抗炎药及其他镇痛药物等;⑤伴有精神病史及治疗不合作者;⑥不能按规定完成治疗及随访。

2 治疗方法

2.1 治疗组

腹针加阿是穴治疗。主穴取中脘、下脘、气海、关元、阿是穴(取颈部、侧头部、眼区压痛穴),辅穴取商曲(双)、滑肉门(双),颈部压痛点相对应腹部的穴位。腹部穴位常规消毒后,选用0.25 mm×40 mm一次性无菌针灸针,缓慢进针,得气后留针,其中中脘、关元、气海、下脘深刺(达地部),商曲(双)、滑肉门中刺(达人部),阿是穴在腹部对应点浅刺。头颈部阿是穴进针得气后用 808型电子针灸仪在每组穴位上接电针,使用疏密波,时间30 min,强度以患者可忍受为限。每日1次,10次为1个疗程。

2.2 对照组

传统针刺加阿是穴治疗。取阿是穴、风池、太阳、合谷,有上肢放射性疼痛的患者加患侧上肢阳明经穴(肩髃、曲池、合谷等)。穴位常规消毒后,选用0.25 mm×40 mm一次性无菌针灸针,进针得气后接808型电子针灸仪,使用疏密波,时间 30 min,强度以患者可忍受为限。每日1次,10次为1个疗程。

3 治疗效果

3.1 观察指标

3.1.1 视觉模拟评分法(VAS)

测定患者疼痛程度,图中线段长为10 cm,并按mm定出刻度,线左端(或上端)表示“无痛”(0分),线右端(或下端)表示“无法忍受的痛”(10分)。治疗前后让患者用笔根据自己疼痛感受在线段上标明相应的点。线左端(或上端)至记号之间的距离(cm)为该患者的疼痛强度。

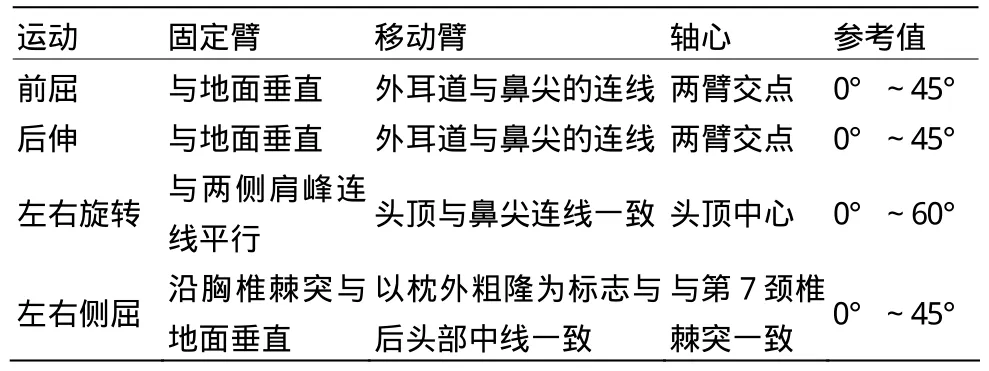

3.1.2 颈椎活动度

表1 关节活动度评定

关节活动度评定参考《康复疗法评定学》[1],进行两组治疗前后关节活动度测量和比较,包括颈椎前屈后伸、左右旋转、左右侧屈6个自由度。测量时体位取坐位,腰背紧靠椅背,双肩保持水平。详见表1。

3.2 疗效标准

用治疗前后VAS减分率。根据治疗后第10天评分计算,减分率=[(治疗前-治疗后)/治疗前]×100%。

痊愈:减分率>90%。

显效:减分率90%~60%。

有效:减分率59%~30%。

无效:减分率<30%。

3.3 统计学方法

用SPSS16.0统计软件包进行统计分析。计量资料组内前后比较采用配对t检验,两组间比较采用t检验;计数资料用卡方检验。

3.4 治疗结果

3.4.1 两组临床疗效比较

治疗组治愈率及总有效率均高于对照组,但经卡方检验,P>0.05,无统计学意义。证明两组治疗方法同样有效。详见表2。

表2 两组临床疗效比较 [n(%)]

3.4.2 两组治疗前后VAS评分比较

两组治疗前后VAS评分比较差异均具有统计学意义(P<0.01),表明两组治疗均能减轻疼痛;两组治疗前后 VAS评分减少值比较差异无统计学意义(P>0.05),证明两组减轻疼痛疗效无区别。详见表3。

表3 两组治疗前后VAS评分比较 (x±s,分)

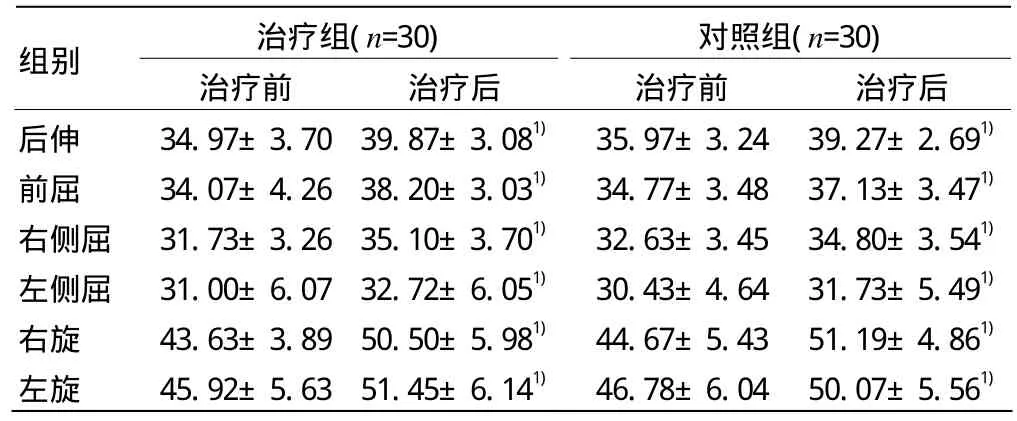

3.4.3 两组治疗前后关节活动度比较

两组治疗前后关节活动度均得以改善(P<0.01),两组治疗后关节活动度比较差异无统计学意义(P>0.05)。详见表4。

表4 两组治疗前后关节活动度比较 (x±s,°)

4 讨论

随着生活节奏的加快、工作压力的增加及电脑在日常生活中的高度普及,颈源性头痛在颈部长期保持某种不恰当姿势操作(如使用电脑、伏案工作等)人群中的发病率逐年增高。其发病年龄多在20~60岁,平均年龄是43岁。普通人群的发生率在0.4%~2.5%,有头痛症状的患者中约有20%是颈源性头痛[2]。如何有效迅速缓解颈源性头痛患者的疼痛,是目前临床较为关注的问题。

针灸治疗颈源性头痛具独到的一面,尤其是电针有较好的镇痛作用,能有效地减轻疼痛症状。许多研究表明疏密波电针可促使中枢神经系统释放不同的内源性阿片肽,有缓解疼痛,缓解颈肌痉挛,营养神经肌肉的作用,使痉挛粘连的软组织分离和软化,能有效治疗软组织劳损,产生较强的镇痛效果。徐天舒[3]认为针刺疼痛部位腧穴可直接刺激痛源区域和传导痛觉神经,使痛觉纤维传导发生阻滞,同时又使脊髓背角细胞对伤害性刺激的反应受到抑制,进而缓解因肌紧张痉挛引起的头疼。李熳等[4]的研究表明电针可能通过调节炎症灶局部致炎细胞因子及抗炎细胞因子之间的平衡,从根本上解除局部病灶免疫细胞的激活状态,从外周途径缓解疼痛。李熳等[5]进一步研究表明炎性痛病灶局部组织P物质(SP)与IL-1b参与了福尔马林所致的炎性痛反应过程,电针可能通过抑制炎性痛病灶局部感觉神经末梢合成和释放 SP及减少免疫细胞向病灶局部游走、合成并释放 IL-1b,从而发挥消炎镇痛作用。另外,Li CX等[6]的研究发现电针治疗神经病理性疼痛可能与降低脊髓兴奋性氨基酸含量有关。

Sjaastad对颈源性头痛患者的研究中发现,痛侧有34个肌筋膜激发点,而其中70%位于咬肌,颞部或胸锁乳突肌;只有30%位于后侧。这些肌筋膜激发点就是压痛点。这些阿是穴分布区属于足少阳胆经和足太阳膀胱经循行支配的区域。针刺这些阿是穴,可以疏通足少阳胆经、足太阳膀胱经及督脉经气,经脉运行正常而通则不痛,达到立竿见影的止痛效果。临床的实践也证实了这一点,两组不同的取穴方法在临床同样有效,疗效方面无差别。

腹针疗法以神阙调控系统为核心,通过以针刺腹部穴位调节脏腑失衡来治疗全身慢性疾病和疑难病为主要适应证的一种新的微针系统,它在治疗颈源性疾病方面有独到之处[7]。颈源性头痛属中医学“头痛”范畴,内因肝肾渐亏、气血精髓不足、髓海空虚,外因复感劳伤、风寒湿邪痹阻经络而致头痛;因此补益肝肾气血是关键,疏通局部经络是必不可少手段。腹针的治疗原则正好体现这两个方面,主穴引气归元中的中脘、下脘均属胃脘,两穴具有理中焦,调升降的作用;气海为气之海,关元培肾固本,肾又主先天之原气。四穴合用有“以后天养先天”之意。腹针中商曲穴对应于颈部的两侧,下脘对应于颈椎部,阿是穴代表局部的经络受阻之地,故刺之以调运颈椎部经脉的气机;滑肉门可调脾胃,调气血,配合主穴,加强调升降的作用。

王善金等[8]研究认为头痛程度与颈椎曲度异常程度呈正相关,即颈源性头痛程度越重,颈椎曲度越小,曲度异常可能是头痛严重程度的一个潜在因素。在本课题中,我们发现随着疼痛症状的减轻,患者的颈部的活动度增加。

[1] 恽晓平.康复疗法评定学[M].第1版,华夏出版社,2005:92-93.

[2] Biondi DM. Cervicogenic headache: a review of diagnostic and treatment strategies[J]. J Am Osteopath Assoc, 2005,105(45wppl2):16-22.

[3] 徐天舒.针刺与西药对照治疗颈肌紧张性头痛疗效观察[J].中国针灸,2000,20(3):157-158.

[4] 李熳,王丽娜,易春霞,等.电针对佐剂性关节炎大鼠病灶局部皮肤组织IL-1b、IL-1 ramRNA表达的影响[J].针刺研究,2004,29(3):187-191.

[5] 李熳,施静,王丽娜,等.电针对大鼠足背炎性痛病灶局部P物质、IL-1b免疫反应性的影响[J].针刺研究,2004,29(1):49-53.

[6] Li CX, Yan LP, Yi JL, et al. Effect of electroacupuncture on the rats with neuropathic pain and EAAs in spinal cord[J]. J Acupunct Tuina Sci, 2011,9(2):73-78.

[7] 宣丽华,莫晓枫.腹针治疗脾肾两虚型椎基底动脉供血不足疗效观察[J].上海针灸杂志,2007,26(4):12-13.

[8] 王善金,张学利,夏英鹏,等.颈源性头痛与颈椎曲度的相关性研究[J].中国疼痛医学杂志,2008,14(5):260-262.