广东省“双转移”、“双提升”战略模式研究

◎ 刘立 胡垚

一、序言

从近50年世界经济发展历程来看,产业在全球和区域范围内的转移以及生产要素的优化配置和合理流动,是经济发展进步的必然规律[1]。中国目前正处于全球新一轮产业转移的战略机遇期,在国际金融危机之后,全国范围内出现了传统产业从沿海发达地区向中西部地区转移的过程,同时劳动力也出现从人口高度密集的沿海省份和城市,向中西部的城市群和中心城市转移的现象,劳动力和产业转移呈现出由东南沿海单向集中向以东部沿海为主、以中西部中心城市为辅的多元集中的态势[2]。在此大背景下,经历了三十年高速发展的广东也步入产业转型升级的关键时期。2008年5月,广东省全面启动“双转移”战略,即“产业转移”和“劳动力转移”,指珠三角劳动密集型产业向东西两翼、粤北山区转移,为发展高端产业腾出空间;而东西两翼、粤北山区的劳动力,一方面向当地二、三产业转移,另一方面其中的一些较高素质劳动力,向发达的珠三角地区转移。2009年7月广东省又提出“双提升”战略,逐步形成了以转移谋升级,以升级促转移的“双转移”、“双提升”战略模式[3,4],其核心内容是提升产业竞争力和自主创新能力。优化发展经济发达的珠三角地区,着力发展高端产业和产业链高端环节,可以对作为欠发达的东西两翼、粤北山区 “双转移”战略的实施,起到更好的辐射带动作用和先行示范作用[5,6]。

之前学者多从政策层面研究“双转移”、“双提升”战略的运作模式[6,7]、作用[8,9]和经济社会效应[10]。在此基础上,本文对经济、资源和环境数据进行区域统计分析,运用区位商理论揭示了珠三角和欠发达地区的产业转移的必要性,最后提出了该战略的实施效应和对策。

二、“双转移”、“双提升”战略实施的必要性

(一)广东经济发展区域差距扩大

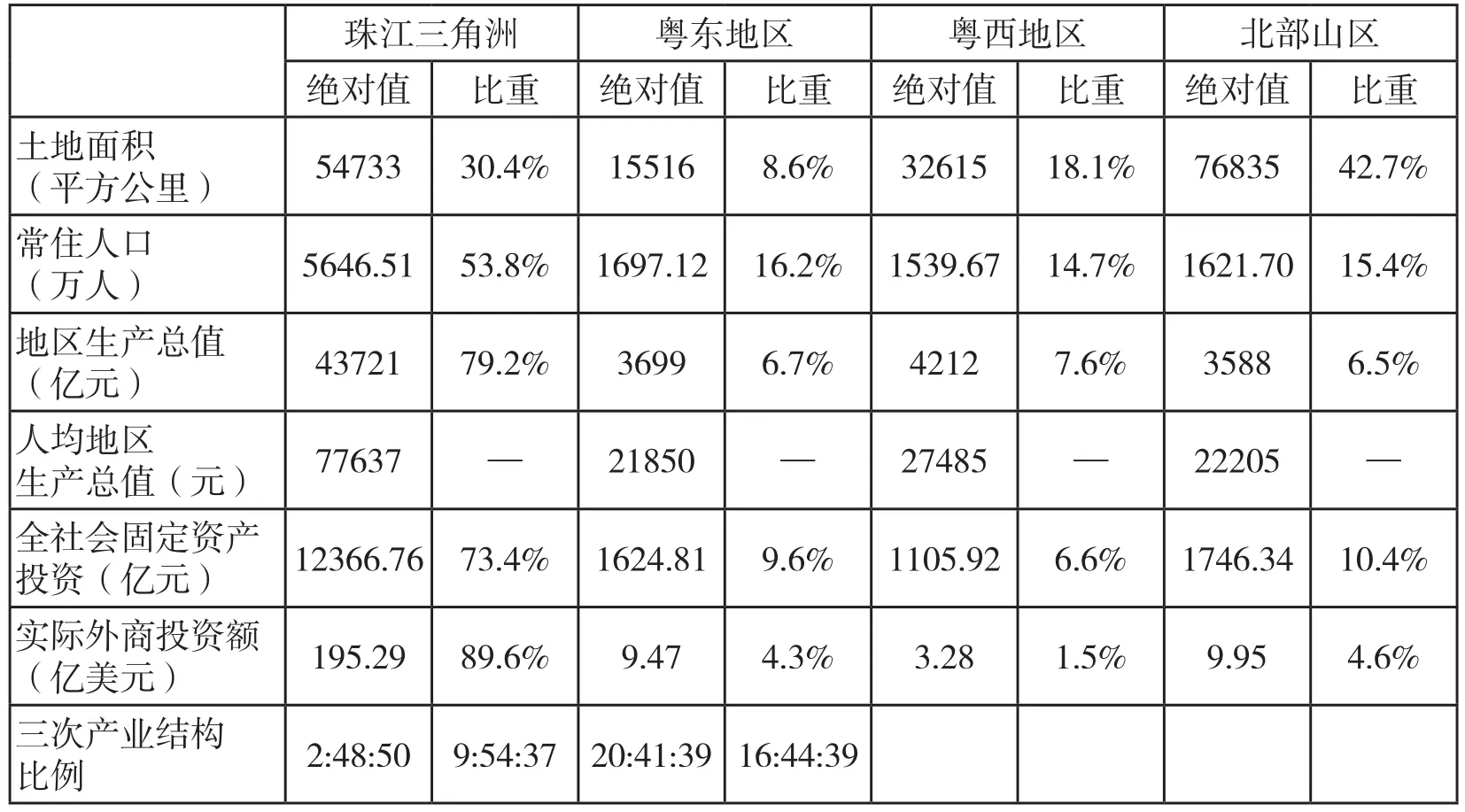

从1978年至2011年,广东省生产总值由186亿元猛增至52674亿元,人均生产总值由367元增长到50295元,按年平均汇率折算达7787美元,结合钱纳里对经济发展阶段的划分,广东省整体已经进入工业化中期阶段[11]。但是广东区域经济发展极不平衡,主要经济活动向珠三角地区集聚。这种集聚效应使得珠三角的劳动生产率和人均收入远高于广东其他地区。珠江三角洲地区以占全省约30%的土地承载了全省超过50%的常住人口和近80%的经济总量,其国内生产总值约是东西两翼和北部山区之和的3.8倍,人均GDP为其他三个区域平均水平的3.26倍。从产业结构组成来看,珠三角地区已经进入“三二一”阶段,而粤东、粤西和粤北地区产业结构仍处于“二三一”阶段。从对外开放度来看,区域差距更为显著,珠江三角洲地区实际利用外商投资额已接近全省的90%,而其他三地区仅占全省的10.4%。

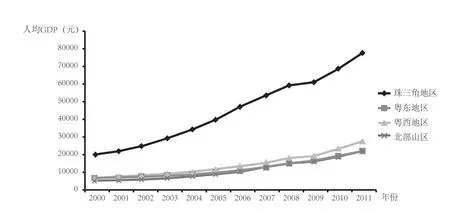

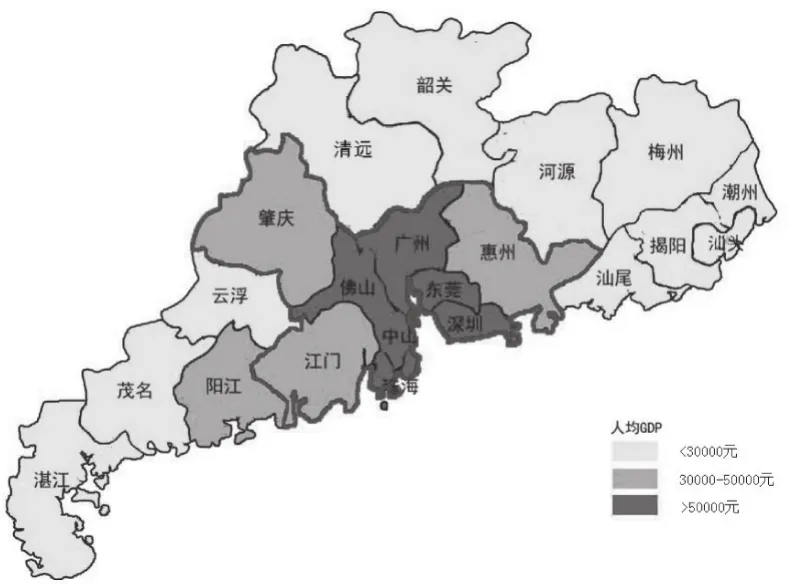

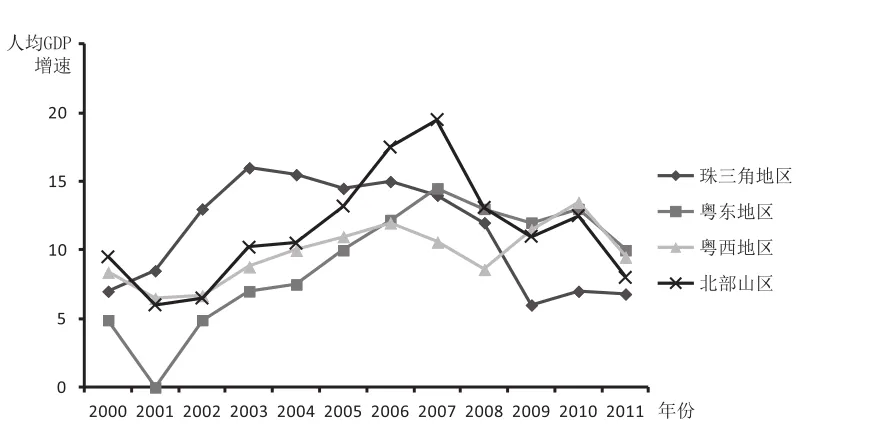

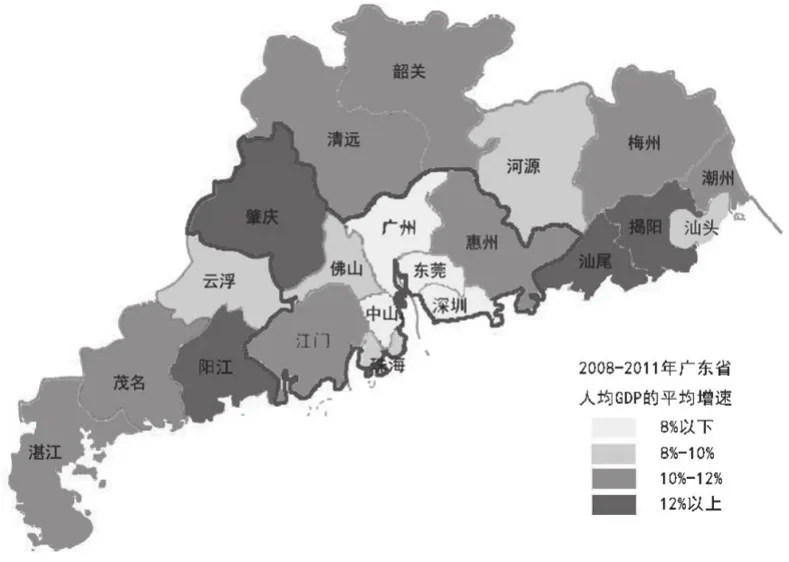

从2000年以来人均 GDP 的变化趋势来看,珠江三角洲地区的人均GDP一路领先,其他三个区域从规模上看一直相差不大,但这三大区域与珠江三角洲人均 GDP的差距逐年扩大(图1)。珠三角地区2011年所有城市人均GDP均在3万元以上,大部分城市在5万元以上,而其他地区绝大部分在3万元以下,广东省人均GDP呈现出明显的以珠江口为中心逐渐向外围递减的圈层结构(图2)。

表1 2011年四大区域主要经济指标对比

(二)四大区域的资源-环境条件差异

图1 2000年-2011年广东省四大区域人均GDP的变化趋势

图2 2011年广东省人均GDP的地区差异

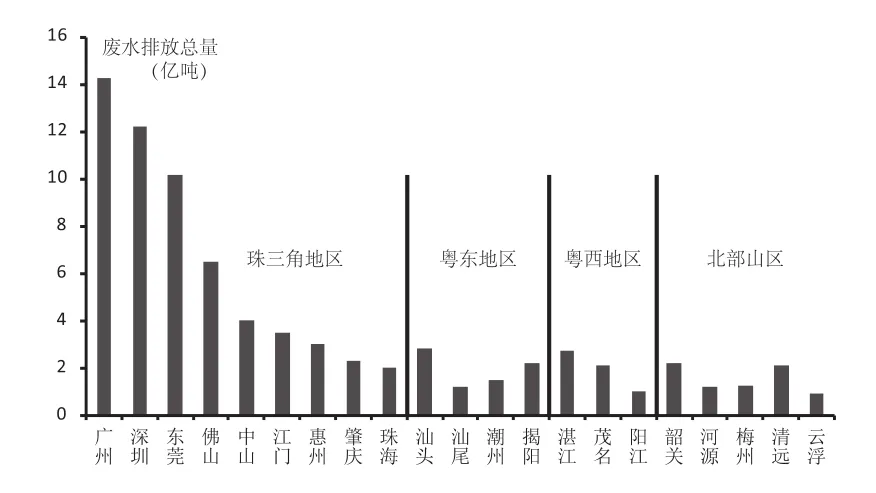

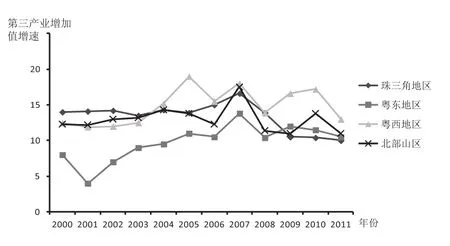

广东省工业化是在东亚地区工业布局转型的大背景下发生的。在此过程中,劳动密集型产业为了产能的扩张,从较发达的经济体(香港、台湾、日本、韩国、新加坡) 转移到其他欠发达地区。广东珠三角地区因与香港等海外市场地理毗邻、人文相近,加上开放的政策环境、相对完善的基础设施以及内陆省份丰富的廉价劳动力供给,迅速成长为最重要的产业转移目的地,承接了大量劳动密集型产业的产能转移,迎来经济高速增长期[12]。经过20余年的高速发展,随着珠三角地区土地日趋紧缺、劳动力等生产成本的提高(表2)以及低附加值产业的利润减少, 劳动密集型企业面临越来越大的生存压力,2004年的民工荒、2007年全球金融危机都对处于全球产业价值链末端的珠三角劳动密集型加工业带来重创。另外,珠三角地区环境容量低,持续高强度的工业污染排放给当地环境造成了巨大的负面影响(图3)。受制于金融危机的打击及资源和环境的双重压力, 珠三角地区在全国区域经济产业布局和城市群发展战略中享有的政策和市场的顶端优势不再,从2009年开始GDP增速、人均GDP增速以及第三产业增加值增长率逐渐放缓并落后于广东省其他三大区域(图4-图6),在全国范围内也逐渐落后于环渤海、长三角地区。

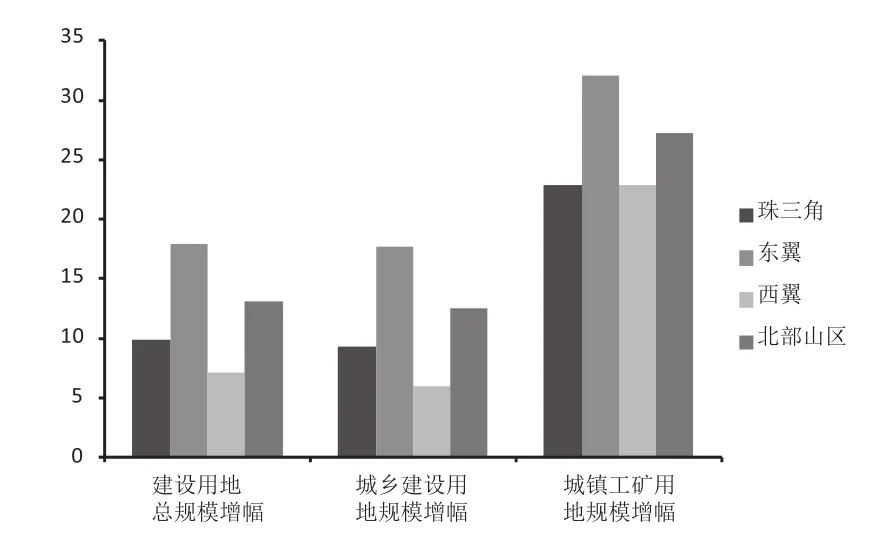

珠三角地区传统产业的发展受到土地、资源、劳动力、能源、环境等制约,与此形成对比的是,东西两翼和北部山区具有丰富的自然资源、土地资源和劳动力储备,这为欠发达地区承接珠三角地区的产业转移提供了资源基础。欠发达区域现有建设用地面积较小,根据广东省土地利用总体规划(2006-2020)确定的城乡建设用地规模上限,仍有较大的新增用地空间(图7)。同时,这一地区阳江、汕尾、揭阳等市近3年来人均GDP增速在全省位居前列(图8),已经开始吸引到更多的社会投资和劳动力。另外,近年来,欠发达地区基础设施条件的改善,特别是跨区域交通设施(高速铁路、高速公路)的修建也为其承接珠三角地区产业转移提供了硬件保障。

表2 广东省最低工资标准变动情况

图3 2011年广东省各城市废水排放总量

图4 2001-2011广东省四大区域GDP增速的变化趋势

图5 2000年-2011年广东省四大区域人均GDP增速的变化趋势

图6 2001-2011年广东省四大区域第三产业增加值增长率的变化趋势

图7 2010年-2020年广东省四大区域规划建设用地规模的增幅

图8 2008-2011年广东省人均GDP增幅的区域差异

(三)珠三角和欠发达地区的工业结构亟待优化

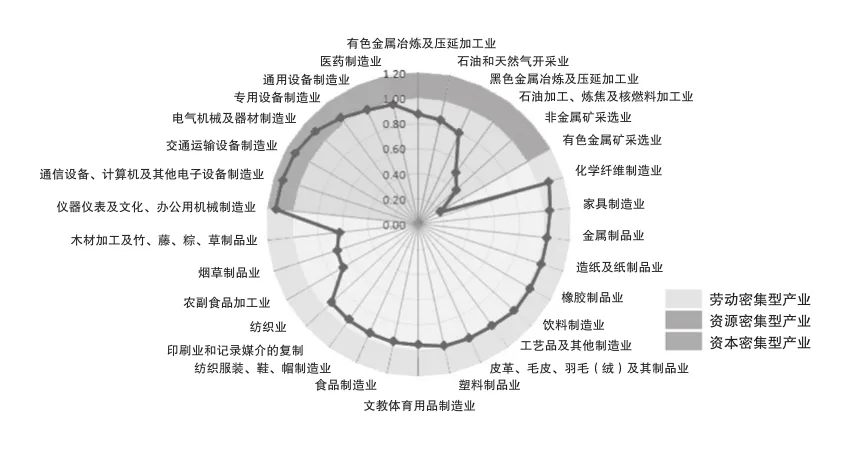

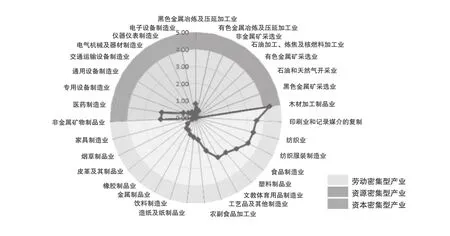

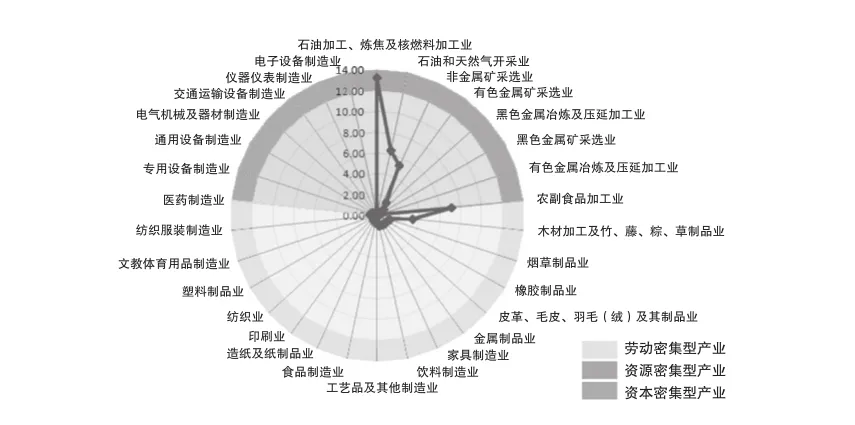

从四大区域各工业行业的区位商对比情况来看,珠三角地区具有比较优势(区位商大于1)的行业虽以资本密集型行业居多,但相对劳动密集型产业优势不明显(图9);而粤东地区的劳动密集型产业(图10)、粤西地区和北部山区的资源密集型产业具有绝对的地区比较优势(图11-12)。由于珠三角地区劳动密集型产业规模较大,导致资本密集型和技术密集型产业比较优势不突出,特色产业门类不明显,亟待通过劳动密集型产业向东西两翼的转移,提升其技术-资本密集型产业的比较优势,从而提升高新产业竞争力和自主创新能力[13]。而对于欠发达地区而言,其工业结构的特点表现为劳动密集型产业和资源密集型产业拥有绝对比较优势,正好与珠三角地区工业结构形成互补,通过承接珠三角地区转移的劳动密集型和资源密集型产业进一步发挥地区比较优势,可以在全省范围内顺利实现产业转移和劳动力转移,保持和提升传统产业的竞争力[14]。

图9 珠三角地区各工业行业区位商

图10 粤东地区各工业行业区位商

图11 粤西地区各工业行业区位商

图12 北部山区各工业行业区位商

三、“双转移”、“双提升”的战略效应

(一)“双转移”、“双提升”相互促进

“双转移”促进“双提升”的实现。对珠三角地区而言,通过劳动密集型产业向东西两翼及北部山区转移,为发展高端产业腾出了政策、劳动力资源和土地空间,高素质劳动力向珠三角地区的转移则促进创新能力的提高,为核心区产业升级创造了良好条件。对于东西两翼及北部山区而言,借助其在劳动力和自然资源方面的比较优势承接珠三角地区转移产业,可以就地吸收农村富余劳动力,实现人口非农化转移,推动城镇化和工业化进程,保持和提升传统产业的竞争力。同时,欠发达地区在承接产业转移的同时也接受珠三角地区知识和技术的外溢,由于技术进步的边际效益在欠发达地区更为明显,因此由技术外溢驱动的经济发展速度将超过珠三角地区由自主创新能力提升驱动的经济发展速度,由此逐渐缩小地区差距。最终实现珠三角与欠发达地区产业结构协同演进(图13)。

“双提升”加速“双转移”的进行。珠三角核心区创新能力和产业竞争力的提升也会进一步挤压低端产业在当地的发展空间,从而加速低端产业和劳动力向外围地区的转移。东西两翼和北部山区传统产业的聚集和竞争力的提升,将吸引更多的珠三角地区和周边省份长期从事传统产业的熟练工人和专业技术人才。

图13 珠三角与欠发达地区产业结构协同演进模式

(二)提升珠三角在全球经济系统中的地位

产业从核心区向外围地区转移,不仅扩大了市场疆域,更能开辟空间广阔、潜力巨大的内需市场,从而降低投资、贸易、消费等方面过高的对外依存度,实现由主要依靠外需市场向外需与内需市场并重的转变。而产业竞争力的提升和自主创新能力的提高也将改变珠三角地区在国际产业分工中处于低端加工制造环节的现状,实现由加工组装、贴牌生产等低端生产方式向自行设计、自主品牌甚至全球领先的高端生产方式的升级。

(三)优化产业布局、加快城镇化进程

通过政府对产业入园的重新规划引导,改善因历史原因造成核心区产业布局分散、产业链关联度不高、市场分割等弊端。同时,依托产业转移园区培育分工明确、主导产业突出、上下游产业配套完善的产业集群,通过集群内部以及集群间企业的分工协作和技术外溢实现产业集群升级,带动地方产业竞争力的提升[15]。

核心区产业升级后,对劳动力的需求将从普通劳动力转向高素质人才,从而有利于提升核心区人力资源的整体素质;产业扩散到外围地区后,当地就业需求迅速增加,能够促进当地劳动力就地转移,加快实现人口非农化的转变步伐。

四、“双转移”、“双提升”战略的实施对策

“双转移”、“双提升”战略的实施依赖于产业转移、劳动力转移、提升产业竞争力和提升自主创新能力四大板块的对策支持。

(一)实施产业转移对策

将产业转移工业园区作为承接产业转移的主要平台。设立产业转移扶持资金,对于产业基础较好、专业化程度较高、环境保护措施完备、综合效益较好的产业园区优先重点扶持。产业园区重点培育龙头企业和战略主导产业,推动上下游产业配套,形成具有规模经济效应和集聚效应的产业集群[16]。同时,产业园的布局和功能定位应着眼于省域层面产业布局,避免园区之间的产业结构趋同[17]。鼓励和支持珠三角地区的劳动密集型产业、资源型产业、处于产业链低端环节的加工制造业以及在迁入地更具有比较优势和产业基础的产业向东西两翼和粤北山区转移。同时,东西两翼和粤北地区所承接的产业也应立足于自身的产业基础和比较优势,三大区域形成分工协作,避免承接对生态环境具有严重威胁的产业。

(二)实施劳动力转移对策

吸引优秀农民工入户城镇,加强劳动力市场流动性。首先需要破除城乡二元户籍制度的限制,放宽优秀农民工入户城镇的限制条件。对于具有专业技能、并且在迁入城镇具有长期固定工作并缴纳社会保险满一定年限的农民工可以经申请批准获得城镇户口,享受城镇公共服务及社会保障。解决农村工子女教育及就业培训问题,提高农村劳动者素质,对于家庭困难的农村家庭子女应由政府资助提供廉价或免费的就业培训和基础教育。对于培训后获得相应职业资格的农村子女,可以从农村向城镇转移。

珠三角地区通过优惠政策吸引以大学应届毕业生为主的高素质劳动力留下。同时利用本地区的职业教育培训资源,招收东西两翼和粤北地区的学生,经过培训后的劳动力适应珠三角的经济社会需求可以实现在珠三角就地就业,在实现人力资源升级的同时完成劳动力的转移和优化配置。

(三)提高产业竞争力对策

积极发展先进制造业。金融危机之后,先进制造业由于其对外依存度低,且具有最大的产业带动能力而被国家列入产业振兴发展规划的重点,其中汽车、船舶、装备制造业等都是广东省具有传统比较优势的产业。珠三角地区形成了一大批以龙头企业为带动,上下游产业联系密切的专业先进制造业集群。因此,提升现有制造业的竞争力,加强与国际国内龙头企业的合作,依托现有制造业基础培育新能源汽车、航空制造等新兴产业,打造具有国际竞争力的高端制造业产业基地是珠三角提升产业竞争力的首选措施[17]。

大力发展现代服务业。现代服务业是在工业化较发达阶段产生的,主要依托电子信息等高技术和现代管理理念、经营方式和组织形式而发展起来的服务部门。珠三角地区拥有我国文化创意产业发展的前沿、华南地区的交通物流枢纽和对外开放的门户、粤港澳合作的阵地等众多重要的区位地位,其金融、物流、会展、电子商务、文化创意产业、工业设计等生产性服务业具有独特的优势和发展基础,在此基础上建设现代服务业集聚区,打造总部经济基地,同时将现代服务业和先进制造业融合,以先进制造业带动生产性服务业发展的同时以服务业发展引致周边衍生品的需求,从而带动制造业发展是提升珠三角产业竞争力的重要手段。

改造提升传统产业。欠发达地区可以通过技术升级改造提升原先珠三角地区家电制作、纺织服装、食品饮料、建材等传统产业的生产工艺,提升质量,形成规模经济效益,实现节能减排。加大企业研发投入和品牌建设力度,推进信息技术在企业研发、设计、生产、销售和售后管理控制等环节的运用。

积极发展现代农业。随着欠发达地区劳动力的转移和耕地保护压力的增大,农业发展亟待通过技术创新提高劳动生产率和土地产出率。推进农业产业化、规模化、集约化经营,发展相配套的农副产品加工业和农业技术研发服务业,延长产业链,提高农产品附加值,建立现代农业产业体系。

(四)提升自主创新能力对策

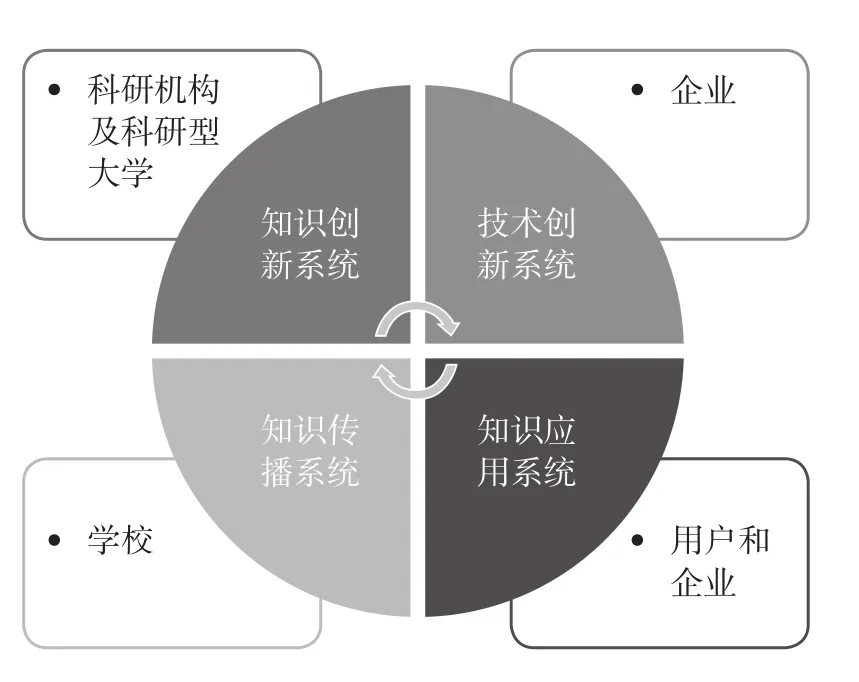

提升区域自主创新能力需要建立区域创新体统。世界经济合作与发展组织在其国家创新系统框架中,强调创新系统主体,即企业、高校、科研机构、中介组织之间的知识流动,将知识流动作为创新系统的核心。区域创新系统由技术创新系统、知识应用系统、知识创新系统、知识传播系统四大子系统构成,只有当四大子系统正常运行、分工协作并且具有适宜创新活动的外部环境时,整个区域的创新能力才能得以提升[18,19]。提升区域自主创新能力需要从创新主体的确定、创新资源的供给和配置、创新制度与政策建设、创新基础设施建设等方面综合考虑[20](图14)。

图14 区域创新系统的四大子系统构成

五、结语

广东推行的 “双转移”、“双提升”战略,是加快转变经济发展方式,实现全面协调可持续发展的基本要求,是符合国家未来经济社会发展方向的战略举措和创新实践。珠三角地区迫切需要从依靠传统的高投入、高消耗、高资本积累带动经济增长转移到依靠科技进步和自主创新上来,东西两翼和北部山区迫切需要加快新型工业化和城镇化的步伐,这都需要将经济结构的战略性调整作为主攻方向。“双转移”、“双提升”战略的提出正符合这一主线,在实现广东省产业转型升级的同时,也为全国其他区域经济体提供了很好的参照。

[1]Cooke P, Uranga M G, Etxebarria G.Regional systems of innovation: an evolutionary perspective [J].Environment and planning A, 1998( 30 ) .

[2]刘秉镰, 杜传忠.区域产业经济概论[M].北京: 经济科学出版社, 2010.

[3]汪一洋.广东“双转移”战略——广东经济转型之路[M].广州: 广东经济出版社, 2010.

[4]刘力,白渭淋.区域经济一体化与行政区经济的空间效应研究——基于“泛珠三角”区域合作与广东“双转移”的政策协同效应[J].经济地理, 2010(11).

[5]刘力.区域产业结构协同的“双转移”战略: 广东省证据[J]改革, 2009,(08).

[6]“双转移”战略背景下欠发达山区发展战略选择[J].热带地理, 2010,30(1):63-66.

[7]广东实施“双转移”、“双提升”的现实依据及关系模式研究[J].决策咨询通讯, 2012(2).

[8]政府主导下的产业集聚对区域经济增长的影响[J].肇庆学院学报, 2012,33(3):73-77.

[9]珠江三角洲产业空间协调的政策取向[J].热带地理, 2009,29(6):59-543.

[10]广东产业和劳动力双转移的效应与对策分析[J].热带地理, 2010,30(3):242-247.

[11]广东省发展和改革委员会编.广东省区域经济发展报告(2009)[M].广州: 暨南大学出版社, 2011.

[12]高怡冰, 林平凡.产业集群创新与升级——以广东产业集群发展为例[M].广州: 华南理工大学出版社, 2010.

[13]张公嵬.珠三角产业转移与产业集群升级路径分析[J].现代管理科学, 2008 (07) .

[14]李松志.珠江三角洲产业转移研究[M].北京: 中国社会科学出版社, 2008.

[15]王缉慈.超越集群——中国产业集群的理论探索[M].北京: 科学出版社, 2010.

[16]王缉慈.创新的空间:企业集群与区域发展[M].北京: 北京大学出版社, 2001.

[17]泛珠三角产业分工合作的空间规划研究[J].热带地理, 2007,27(4):337-342.

[18]Poter M.The competitive Advantage of Nations [M].Harvard Business Review, 1990, 68( 2) .

[19]OECD.National innovation system[M].Paris: OECD Publications.1997.

[20]OECD.Managing National Innovation Systems [R].Paris: OECD, 1999.