法律制度对财产性收入影响作用的城乡差异*

——基于布罗代尔钟罩的法经济学思考

李启航,陈国富

(1.山东财经大学 经济研究中心,山东 济南,250014;2.南开大学 经济学院,天津300071)

一、引 言

财产性收入指居民家庭通过拥有的动产(如银行存款、股票、证券等)和不动产(如房屋、车辆、土地使用权、收藏品等)直接获得的收入,可以视作“居民凭借所拥有的财产权利本身的流转而获得的溢出性收益”(石磊和张翼,2010)。近年来,财产性收入在我国居民收入中的比重逐步上升,其地位和作用也受到各界越来越多的重视。继“十七大”报告中首次明确提出“创造条件让更多群众拥有财产性收入”之后,“十八大”报告中再次强调,必须“多渠道增加居民财产性收入”。

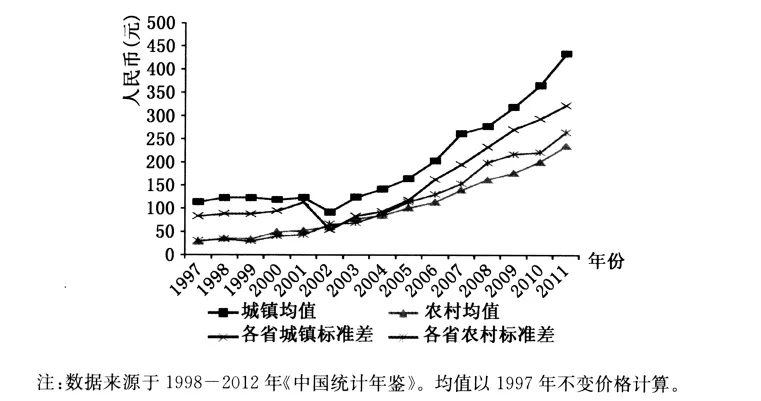

图1列示了近年来我国城乡财产性收入的变化。1997年,各省城镇居民的人均财产性收入均值为113.87元,农村居民为28.72元,2011年分别为422.48元与235.81元(折算为1997年的不变价格)。在财产性收入增长速度大大超过总体收入增长速度的同时,财产性收入的分布趋向不平衡。

图1 我国城乡财产性收入变化趋势

国内学术界对财产性收入的研究也日渐丰富。其研究目标大致可以分为两类:一方面,研究者倾向于描述财产性收入的特征和其带来的影响,如财产性收入的差距(尤其是城乡差距)及其对整体收入差距的影响;另一方面,研究者希望通过理论或者实证方法,探讨财产性收入受到哪些因素的影响(制约或者促进),从而寻找提高居民财产性收入的途径。

关于对财产性收入的影响,诸多学者进行了多角度的探索。何玉长(2012)从政治经济学视角出发,指出财产性收入具有二重性,是财产使用权(可转化为生产要素)的合理回报。财产性收入以财产占有不平等和占有劳动者剩余劳动为条件,将导致马太效应和贫富差距扩大。陈建东(2009)和王婷(2012)分别通过统计数据和理论分析得到了类似的结论。对微观数据的经验研究也支持上述观点,如迟巍和蔡许许(2012)利用1988-2009年国家统计局全国入户调查数据,计算城镇居民财产性收入的规模、组成、变化以及对收入差距的贡献,发现与其他收入形式相比,财产性收入的基尼系数最高,对总体收入差距的贡献也在迅速增大。

现有经验研究普遍认为城乡财产性收入差距受诸多制度性因素的影响,并不能由经济发展水平或者个人财产数量解释。刘江会和唐东波(2010)运用面板协整模型和面板误差修正模型分析了经济增长与市场化水平对城乡财产性收入差距的影响,认为市场化水平会拉大城乡财产性收入差距,但通过间接影响经济增长,最终导致城乡居民财产性收入差距缩小。何丽芬等(2012)的研究表明金融和房地产市场的发展对城镇家庭财产性收入存在影响,对农村家庭财产性收入不存在影响;而对农村家庭来说,人均储蓄存款是影响其财产性收入的最主要因素。

大部分研究关注了产权制度对财产性收入的影响,认为产权的混乱与残缺是影响财产性收入的首要因素,尤其是农村财产性收入,产权问题更为重要(石磊和张翼,2010)。发改委规划司(2011)通过实地调研发现财产权是增加农民财产性收入的基石,农民财产性收入的增长需要依靠农村体制改革,具体而言,农村土地承包经营权、集体林地经营权和林木所有权、集体建设用地使用权等制度改革越深化的地区,农民财产性收入越高。周林彬和于凤瑞(2011)基于法经济学视角,从产权的界定、转让、保护出发,认为财产权制度可以影响两个决定农民财产性收入水平的因素——财产的丰裕程度与农村要素市场的发育程度。具体而言,财产权的界定影响农民的富裕程度,财产权可转让影响农村要素市场的发育程度,而法律对财产权的保护对农民财产性收入流的稳定性产生影响。同样基于法经济学视角,李胜兰和于凤瑞(2011)提出以定限物权为核心设计农村土地方面的权利束体系,充分发挥财产权的流动性,增加农民获得财产性收入的方式。

综上所述,近年来国内研究者已经对财产性收入相关内容进行了大量理论探索和经验研究,其中不乏闪光的真知灼见。但是有关财产性收入的研究仍然需要更为深入而细致的拓展。在理论层面,尽管产权对财产性收入具有重大影响早已成为共识,但尚缺乏深入分析法律影响财产性收入的研究,对城乡差异的研究往往只关注城乡财产性收入数量上的“差距”,而忽视了两者影响因素的细节差别。此外,有些研究在计量上也存在一些运用不合理与方法不稳健的情况。本文希望根据赫尔南多·德·索托(Hernando de Soto,2000)的理论框架,借鉴法金融学的研究思路,分析二元社会条件下法律体系的发展水平对我国居民财产性收入的影响及其是否存在城乡差异。

本文余下部分的安排是:第二部分从理论上分析法律体系对产权和财产性收入的正面作用,以及布罗代尔钟罩对这种作用的影响;第三部分对计量模型设定和数据进行说明;第四部分给出模型的估计结果并做经济学意义的分析说明;最后部分是全文的总结性评论。

二、布罗代尔钟罩、法律体系与财产性收入

顾名思义,财产性收入必然基于居民持有的财产。国家统计局城市司和广东调查总队课题组(2009)用金融财产加实物财产减去借贷的计算方法估算城镇居民家庭财产存量,发现家庭财产总量的增长趋势与财产性收入几乎吻合,呈同步上升趋势。需要注意的是,2010年我国城乡居民储蓄存款余额高达30万亿人民币,居民全部财产更是高达人均17 126美元(贾康和孟艳,2011),与之形成鲜明对比的却是我国居民财产性收入在全部收入中的占比微不足道,2010年只有2.47%,仅为同期转移性收入(24.2%)的1/10略高。这些数字表明了一个现实:我国城乡居民拥有庞大财富,但利用这些财富产生收益的能力显得极为孱弱。

上述看似矛盾的现象其实意味着我国居民(尤其是农村居民)利用个人财产产生收入的条件并不成熟。现实中,居民仍缺少可交易的、受法律保护的产权以及使用产权创造收入的市场机制与社会网络,在农村居民中这一现象更为突出。这必然导致“他们有房屋,但没有所有权凭证;他们有产出,但没有契约;他们有企业,但没有法人地位”(陈国富,2005)。

法国历史学家布罗代尔(Braudel,1982)曾提出过一个问题:“那种我毫不犹豫地将之称为资本主义的社会部门为什么好像生活在一个与世隔绝的钟罩里?它为什么无法扩展而占领整个社会?”德索托(2000)将这种现象称为“布罗代尔钟罩”,即产权制度、交易保障和法律支持这样一套体系仅仅服务于部分而非全部民众。两部分个体似乎生活在两个不同的制度体系下,就像一个无形的钟罩分开了两类人:钟罩内的可以获得必要的法律保障和产权体系,钟罩外的则生活在“非正式经济”中。①德索托认为,一套从民间自发产生并得到正规法律制度确认的正式产权体系是解决这一问题的关键,而是否能够将这种产权体系以法律文本形式加以确认则是关键的关键,因为法律文本所代表的并非一张凭据,而是背后一系列权益甚至法律体系的象征。

这一极富想象力的研究大大拓宽了后继研究者的认识。如陈国富(2005)通过分析我国的二元社会形态,指出德索托的发现可以很好地解释我国具有独特形态的“三农”问题,应该建立一个覆盖全国的统一的法律框架,让农民与城镇居民平等享用法律服务和制度文明。韦森(2006)进一步将其与哈耶克(Hayek,1988)“人类合作秩序的扩展”相关联,认为人类扩展秩序的根本是一种用来保护市场交易的私有财产制度,所以这种扩展秩序无法延伸到整个社会的原因就在于没有法律保障统一平等的财产权利制度。

将布罗代尔钟罩的思想运用于我国居民财产性收入的现状分析,可以发现财产性收入的总量低下、比例微小和发展徘徊与居民特别是农村居民产权的“非法状态”关系极大。石磊和张毅(2010)认为,如果居民的资产没有实现所有权和使用权的分离,就无法获得财产性收入,财产要产生未来收入,需要通过市场让渡其权能,实现商品化、资本化。城乡之间的对比则更为清晰地显示了这一论断,城镇居民财产性收入远远高于农村居民的重要原因在于城镇居民的物权已经基本权益化、市场化(最典型的就是房产权的权益化),城镇居民随时可将拥有的财产变现而得到相应的权益收益,而且这一权利得到了法律的保护。正如张杰(2011)所言,“只有所有权的现实合法拥有在先,真正的经济交易才会紧随其后”,完善的财产权利、平等的身份和公正的市场交易共同构成了财产性收入的来源和动力;反之,不能在所有权文件中得到明确表述并得到法律体系实际保障的“资产”就只能是“死资本”,这样的资产再多,也不能为一个国家的经济增长、资本形成和福利增进贡献任何东西。

相对于城镇居民的财产产权,农村居民的产权是不完整和“非法”的,这意味着即使法律体系的健全程度提高,也无法为农村居民的财产性收入增长提供更好的制度保障,因为农村居民的财产处于钟罩之外。根据国家统计局城市司和广东调查总队课题组(2009)的研究,城镇居民财产性收入中的金融财产性收入比重一般为30%-40%。显然,依靠金融资产与房产的交易更容易受到法律的保护。而农村居民的财产性收入主要为租金收入、土地征用补偿收入、转让承包土地经营权收入等与土地等实物资产相关的收入。显然,这些收入较难从现有的法律体系发展和中介水平提高中获得帮助。

德索托思想的另一个优点是可扩展性,布罗代尔钟罩可以很容易地从对财产权利的分析过渡到其他权利,如人身权、劳动权和居民权。陆铭(2011)就使用“玻璃幕墙”的比喻来分析农民工劳动权利的不平等,他认为对农民工的身份限制带来了就业、社会保障和公共服务等多方面的歧视,显然这些歧视共同构成了农民工生活的“非居民化”。孙中叶(2009)将布罗代尔钟罩的范围扩展到现行的户籍制度、土地制度以及教育资源配置、医疗卫生与社会保障等基本公共品供给,认为非均衡性制度樊篱阻断了城乡统筹协同发展,这些制度樊篱就像布罗代尔钟罩一样横亘在城乡之间。

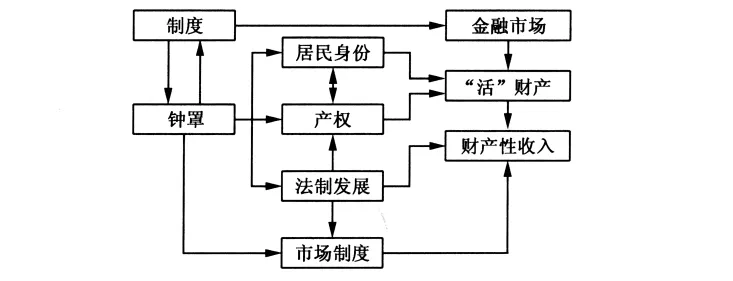

图2 理论逻辑框架

上述经济逻辑可总结为图2:在与广义制度长久和持续的互动中,中国式布罗代尔钟罩逐渐形成,影响着我国经济社会生活的方方面面。法律作为一种正式制度同样受到“钟罩”的影响,进而对我国城乡居民的财产和财产性收入产生显著影响。市场发展水平和金融发展水平从不同方面影响财产产生收入的能力,而且同样受到“钟罩”的影响。显然,法律对财产性收入的影响是我们关注的重点,也是研究布罗代尔钟罩最典型的变量。以法律制度的作用为主要研究目标,本文建立以下研究假设:

第一,法律可以形成一个未来预期来保障市场。整个社会的市场秩序和合约执行效率都会因这种预期而优化和提高,法制体系完善后,商业信用与个人交易活动能够更为顺利地进行。由此,我们可以建立经验检验假设一:地区法律环境与城乡居民财产性收入正相关。

第二,法律能够保护产权甚至生成新的产权,确保财产所有者未来获得利益的机会。②由此,我们可以建立经验检验假设二:地区法律环境与城乡居民财产生成收入的能力正相关。

第三,如果其他因素导致产权本身不确定、不明晰,则法律服务水平的提高对此并无助益。而如果法律被利用来限制市场交易,则法律体系对市场的保护也无从谈起,甚至会存在相反作用,如法律体系可能阻止资源从钟罩内向钟罩外渗漏,进而加强钟罩的负向作用,即法律越完善,交易越受限(卢峰和姚洋,2004)。由此,我们可以建立经验检验假设三,也是本文最重要的研究目标:法律对财产性收入的影响受到城乡间布罗代尔钟罩的调节,城镇居民可以获得法律体系更显著的正向作用带来的收益。

三、实证研究设计

(一)实证检验的可行性与思路。La Porta等(简称LLSV,1998)以不同法系与金融关系为对象的研究在法金融学中占有重要地位。基于不同国家法律在投资者保护方面的差异及其对公司金融的影响,LLSV(1998)重点比较了各国有关投资者权利的法律规定和执法效率,认为英美普通法系国家的金融发展水平普遍比大陆法系国家的要高。作为“大陆法系”国家,我国有统一颁布的法律法规,但由于现有法律体系(包括立法、执法和中介等一系列机制)尚不完善,再加上地理、文化与经济发展水平以及各地方政府执政能力等不可避免地存在异质性,我国的法律体系在保护产权和维护市场秩序方面存在明显的地区差异。客观上看,这种特有国情却为考察地区法律环境对财产性收入的影响创造了条件。由于地方保护、市场分割以及法律发展水平存在地域差异,我国各地区呈现类似于“跨国研究”的背景框架,而且一般跨国研究中通常存在的会计标准和统计口径不一致以及社会规范、风俗习惯和价值观念等缺乏可比性等问题也得到一定程度的缓解(郑志刚和邓贺斐,2010)。因此,这种“发展不平衡”反而提供了研究机会,能够较准确地研究地区法律发展水平对经济的影响。借鉴LLSV(1998)的思路,本文将法律发展水平作为主要考察变量,分析法律体系或制度如何影响财产性收入。

内生性问题是导致最小二乘估计有偏和不一致的重要原因,因此必须加以注意。虽然由于财产性收入总额较少,占全部收入的比重较低,法律体系与财产性收入之间存在双向因果关系的可能性基本上可以忽略,但可能存在影响两者的其他因素。例如,某些不可观察的制度因素将催生法律组织、中介和代理市场,进而影响法律体系的水平和架构,同时也能帮助居民获得财产性收入。为此,本文进行了一些处理,如尽可能较全面地选取解释变量,对特定变量采用滞后项,并将GDP增长率作为反映整体社会经济发展水平的控制变量。由于可能存在财产性收入的趋势影响,本文使用动态面板差分GMM估计进行稳健性检验。

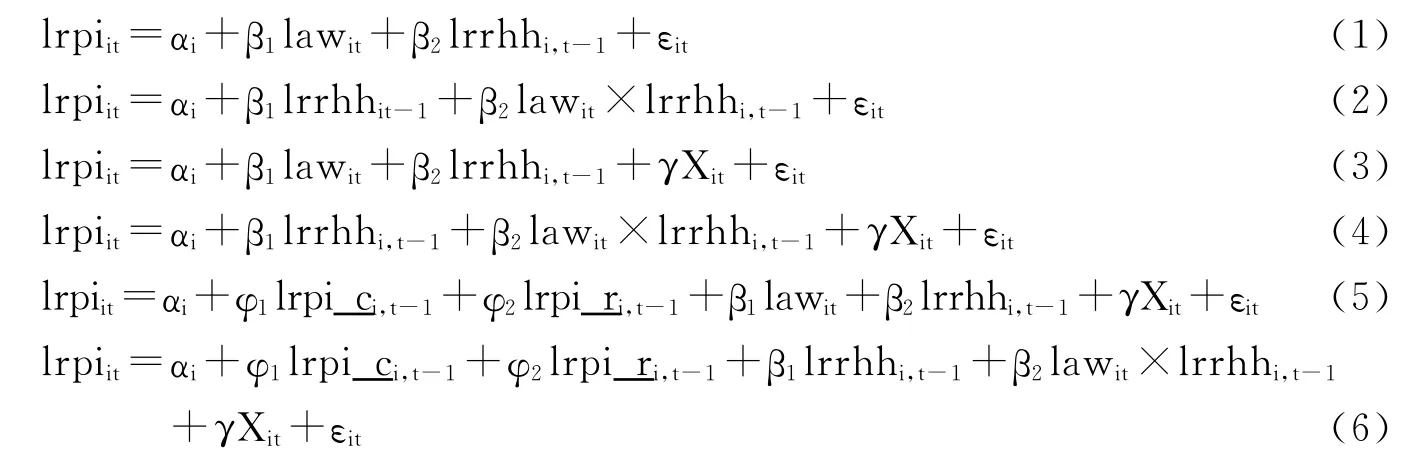

(二)计量模型。根据理论推演和经验研究假设,本文构建了以下计量模型:

其中,i和t分别表示地区和年份;αi表示地区固定效应,包括所有不随时间变化且影响财产性收入的地区特定因素,如文化特征、地区习惯等;εit表示服从标准正态分布的随机干扰项。lrpi_cit和lrpi_rit分别代表i地区t年按不变价格折算的城镇和农村人均居民财产性收入的对数;lawit代表i地区t年法律体系的发展水平;lrrhhi,t-1为按不变价格折算的上一期期末人均居民储蓄余额的对数,反映i地区t年初的居民财产水平。在上述基本变量的基础上,式(2)以法律和财产交互项来考察法律对居民财产产权的影响。

为了确保结果的稳健性,式(3)和式(4)中,我们加入了适当的控制变量:ΔlogGDPit代表当年按不变价格折算的国内生产总值差分,反映i地区t年经济发展水平的变化;tii,t-1代表i地区t年初城乡收入差距的泰尔指数,反映当地年初的城乡差异程度;lfit代表金融发展水平,通过对年初各省存贷款余额与GDP比重取对数获得。我们还使用区域虚拟变量Mid和West对地域因素加以控制。式中的Xit代表上述控制变量。在式(5)和式(6)中,我们使用动态面板重新估计式(3)和式(4),作为稳健性检验。

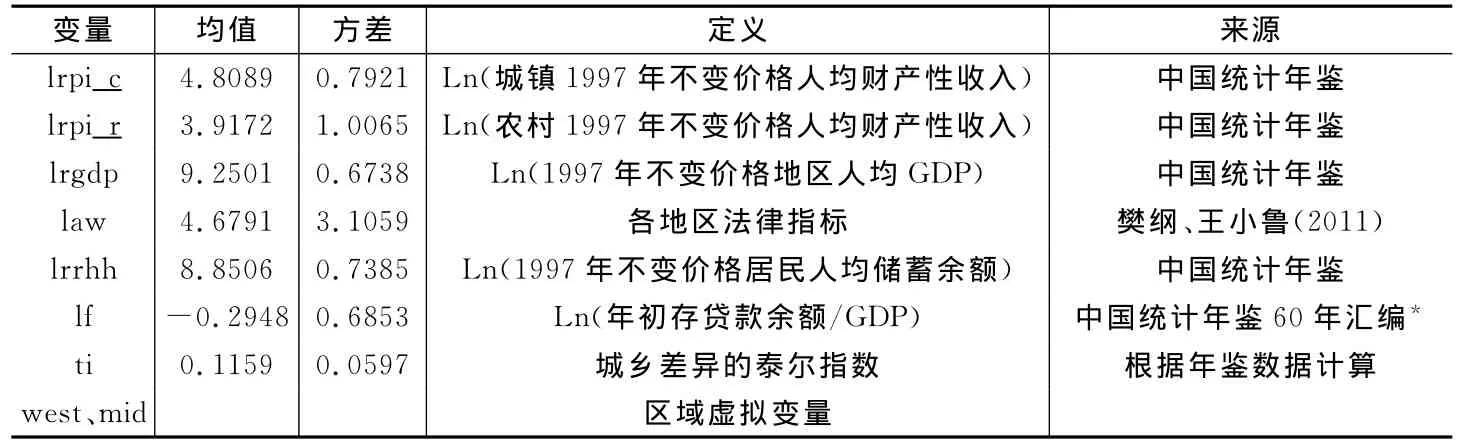

(三)代理指标。本文使用的绝大部分数据来自《中国统计年鉴》和《新中国60年统计资料汇编》。由于缺少西藏的部分数据,本文仅包括西藏之外大陆30个省级行政区划1997-2009年间的数据,具体指标定义、来源和描述性统计见表1所示。

为了分析法律制度对财产性收入影响作用的城乡差异,我们分别使用按不变价格折算的城镇与农村人均居民财产性收入的对数。法律的作用是本文考察的核心,我们选用樊纲和王小鲁(2011)关于市场中介组织的发育与法律制度环境的综合指标来反映各省法律发展水平。由于很难获得居民以获得收入为目的而持有的财产数据,本文使用各省城乡居民年初按不变价格折算的人均储蓄存款余额作为各省居民财产水平的代理变量,反映某地区年初的居民财产水平。

为了控制地区经济增长与其他不可观测因素的影响,我们选择人均实际GDP对数的差分(其经济意义为GDP增长率的对数)来反映经济增长速度对城乡财产性收入的影响。我们使用各地区的城乡人口数与城镇居民可支配收入和农村居民的纯收入计算城乡收入差距的泰尔指数(Theil Index),以控制当地城乡收入差距对城乡居民财产性收入的影响。我们使用当地期初存贷款余额之和与GDP名义值之比的对数来反映当地金融发展水平,显然,作为解决资本约束的重要途径,信贷规模能够影响财产资本化的功能实现。目前,我国居民收入呈现东高西低的地域分布,这既可能由经济发展水平差距造成,也可能由西部地区存在不利于财产性收入增长的行政与其他制度因素(如文化、习惯)所致。因此,我们按照东中西三部分设置区域虚拟变量,其中广西和内蒙古在2004年西部大开发开始时分别由东部和中部被划入西部地区,考虑到这一变化可能会导致政策上的差异,我们将两个地区进行了重新分组。从表1主要变量的描述性统计看,在被解释变量方面,农村居民财产性收入相对城镇而言较低,且方差较大。在解释变量方面,法律水平和金融发展水平变量波动较大,其他变量在取对数后方差较小,所有变量都通过了平稳性检验。在相关性方面,除城乡收入差距的泰尔指数为负相关外,其他变量与城乡居民财产性收入均正相关,且相关系数在可以接受的范围内。

数据处理需要说明的是:第一,使用各年城镇和农村的物价指数将每年各种绝对数值分别折算到1997年初的不变价格,如GDP、城乡居民存款余额等。第二,通过观察散点图和统计检验,我们发现经过平减后各变量的原始数据仍呈现明显的方差扩大趋势,这可能在一定程度上影响回归和检验的可信度,所以本文对所有绝对数变量取自然对数来减轻这方面的影响。第三,为了防止出现虚假回归的情况,我们对所有变量进行了平稳性检验,结果发现仅有人均实际GDP(对数)存在单位根,因此本文采用差分办法来解决,而且差分后平稳的指标代表GDP增长率,能够更好地反映各地发展情况。第四,我们对变量进行了异方差检验,发现仍存在一定程度的异方差性,因此采用聚类稳健标准差进行面板固定效应估计。③

表1 变量定义、来源和描述性统计

四、计量结果分析

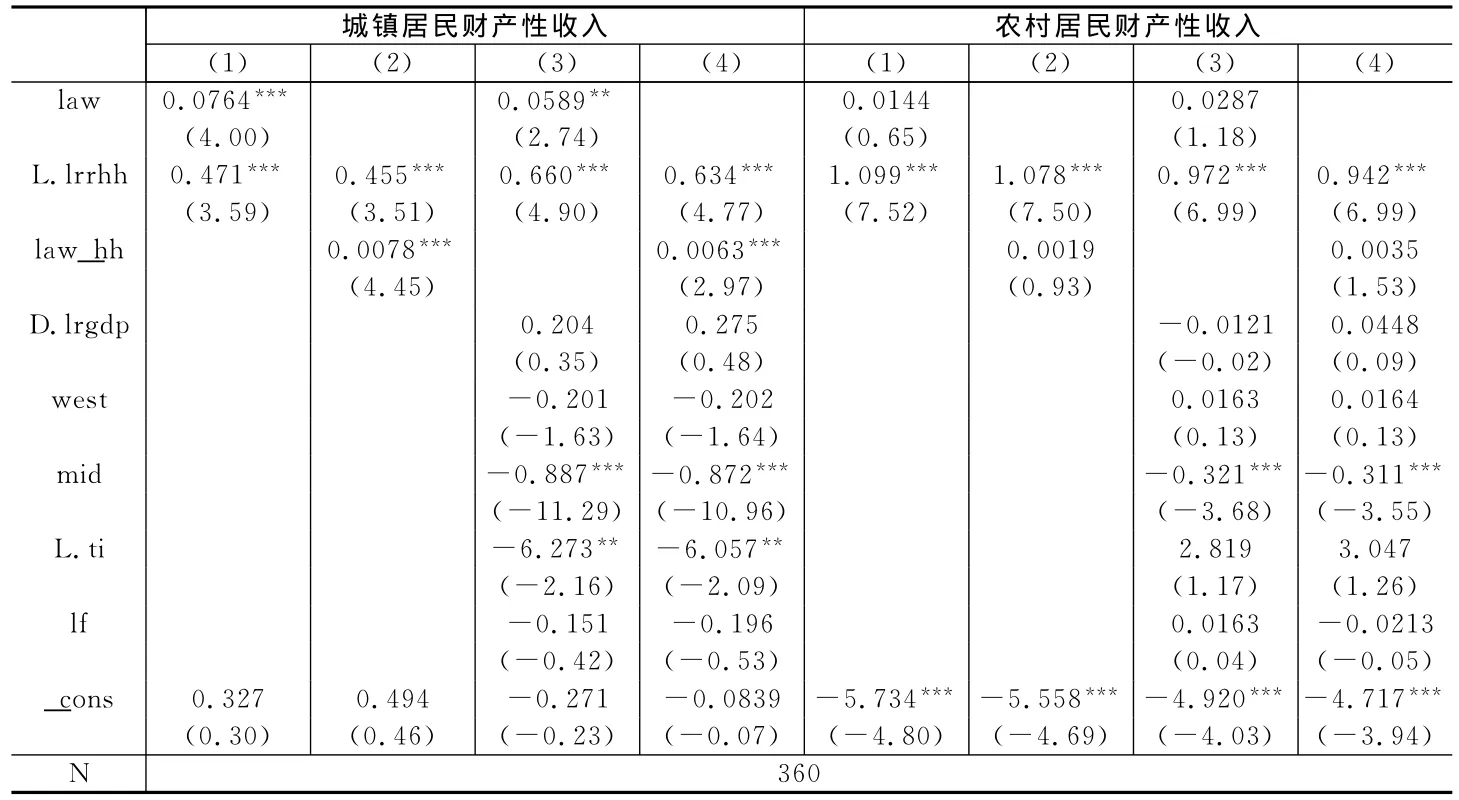

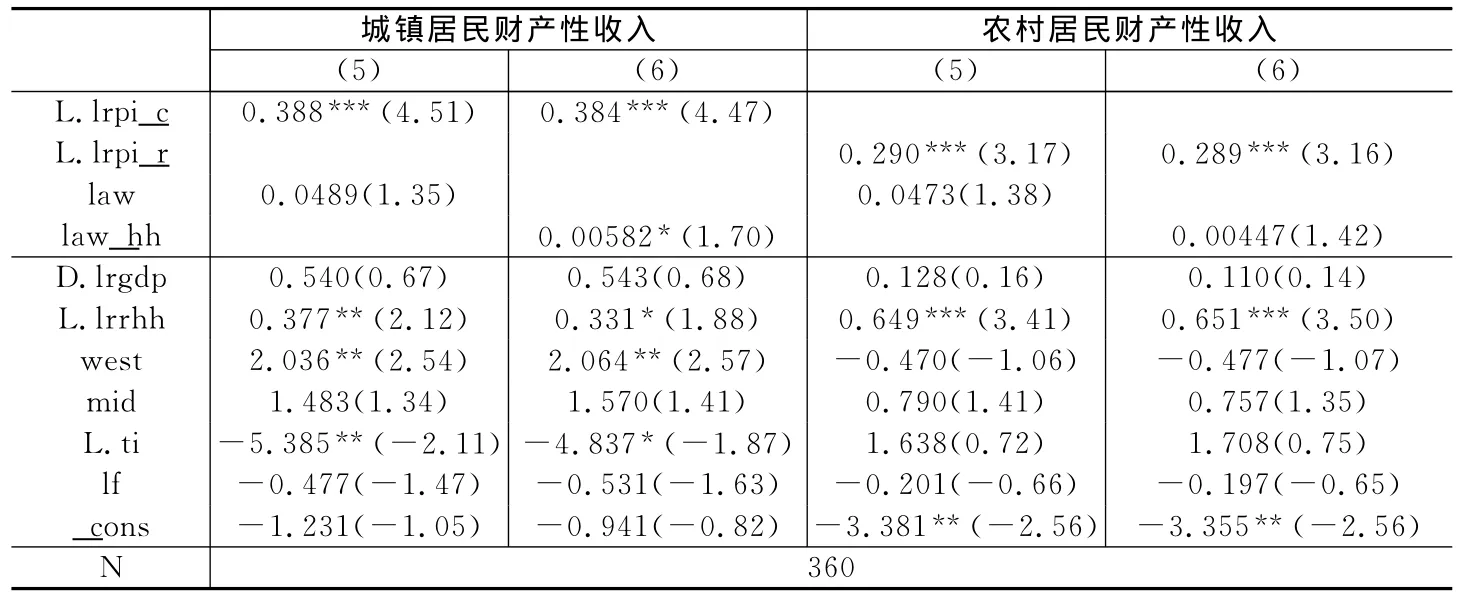

我们通过F检验和Hausman检验,确定应使用面板固定效应模型进行回归。表2和表3分别报告了静态面板和动态面板的估计结果。表2中,前四列与后四列分别给出了对城镇和农村居民财产性收入的回归结果,序号分别对应上文的计量模型。本文的统计、估计及检验都用stata12.0软件进行。

观察模型(1)至模型(4)可以看到城乡有完全不同的表现。首先,在模型(1)中,法律服务水平对城镇居民财产性收入的影响显著为正,而对农村居民的影响并不显著。这表明城镇居民的财产性收入受法律服务水平的影响程度远高于农村居民。在模型(3)加入控制变量后,城镇居民财产性收入回归系数依然显著,证实了假设一。

表2 面板固定效应回归结果

同样稳健的是居民财产代理变量的系数,居民财产对城乡财产性收入的影响始终为正,而且农村居民财产性收入受到的影响更加显著。这印证了何丽芬等(2012)的研究,说明作为财产性收入的来源,居民财产水平对财产性收入具有显著影响,当居民人均财产水平较高时,相应的财产性收入水平也较高。

通过观察模型(2)和模型(4)的估计结果,发现无论城乡,法律水平与居民财产的交互项系数始终为正,表明财产产生收入的能力依赖于法律水平,较高的法律水平可以显著增加财产性收入,假设二得到证实。但这种情况在农村并不显著,说明法律体系的发展对农村居民财产衍生财富的能力并没有太大的帮助。综上可知,法律对财产性收入的影响的确存在城乡差异,假设三成立。

表3 动态面板回归结果

在控制变量方面同样有许多值得分析的结论。GDP增长速度对城乡财产性收入的影响为正,但并不显著。城乡收入差距对城镇居民财产性收入具有显著的负向影响,说明城乡差距过大会显著影响城镇居民获得财产性收入。金融发展水平没能对城乡财产性收入带来显著影响,这可能是因为回归中存在过多与金融发展水平相关的变量而造成多重共线性问题,也可能受本文使用稳健标准误的影响。在地域虚拟变量方面,相对于东部地区,中部地区和西部地区的影响为负,且中部地区的负面影响明显大于西部地区,但这种影响在农村相对较小。这似乎说明西部地区相对于中部地区,居民有更多的财产性收入,而农村可能因财产性收入水平较低而地域差异不太明显。

为了控制不同时期财产性收入的趋势问题,我们还使用差分GMM动态面板进行回归(见表3)。结果显示,所有解释变量的系数符号未发生逆转,少数控制变量系数的符号和显著性有些变化。整体而言,静态面板固定效应回归结果基本稳健。

五、总结性评论

近年来,财产性收入进入众多学者的研究视野。这些学者大多对财产性收入的差距、影响和来源进行了系统阐述,并对财产性收入的影响因素进行了理论探索,也有不少学者对财产性收入进行了经验研究。诸多研究从侧面证明了产权对城乡财产性收入差异的影响,但仍未有研究直接对法律体系与财产性收入及其城乡差异进行分析。借鉴德索托(2000)对布罗代尔钟罩的阐述和逻辑分析,本文从理论和实证两个方面分析了法律对财产性收入的影响及其城乡差异。

财产性收入水平在很大程度上依赖于法律保障下的财产市场交易和法律对财产产权的保护,但法律的上述功能受财产产权状态的制约,最终导致我国城乡居民财产性收入存在巨大差异。如果不能理解法律体系对财产性收入来源、产权和交易的作用,就不可能认识到财产性收入城乡差异的源头,也就无法破解我国现实中存在的“布罗代尔钟罩之谜”。为了验证这一理论分析结论,本文选用1997-2009年中国省域面板数据,对中国省域法律体系发展水平对财产性收入的影响及其城乡差异进行了检验。结果发现,我国城镇居民财产性收入受当地法律发展水平的影响,而且法律发展可以通过更好地保护居民财产产权来间接影响财产性收入,但这种影响对城乡居民有显著差别,而且无法证明农村居民的财产性收入受法律体系的正面影响。

本文得到两个主要结论:第一,财产的绝对数量绝非决定财产性收入的唯一因素,财产性收入来源于财产产权保护基础上的“活的财产”,即资本。也就是说,要解决人们财产性收入的徘徊不前与城乡差异,关键在于对城乡居民财产产权尤其是农村土地所有权的保护,这一问题的解决并不能单单依靠增加居民财产的绝对数量,而是要建立更加完善的产权制度与法律服务体系。第二,在经济政策操作上,应着眼于法律体系、产权保护和财产性收入之间的特殊关联,充分激活居民的个人财产,改善财产进入市场参与交易的环境,这样才能激励居民获取财产性收入。

以更为广阔的视角分析我国经济社会中的布罗代尔钟罩现象,可以发现它的复杂程度和深远影响远远超出了本文所述财产产权和财产性收入的范畴。对于布罗代尔钟罩的来源,文化和历史因素不可忽视,桂徽(2009)从礼俗社会的文化如社会潜规则与交往行为方式出发,认为拒斥宪制化、官本位和关系本位等“抗变因子”构成了我国社会的布罗代尔钟罩。本文认同上述观点,并认为产权不明晰和身份权差异是当今中国布罗代尔钟罩存在的最主要原因,可以通过改善上述问题来促进市场经济的完善和社会整体富裕程度的较快实现。

“十八大”报告指出,城乡发展一体化是解决“三农”问题的根本途径,新城镇化是未来我国经济发展的必由之路,其中促进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置,是实现城乡发展一体化和新城镇化的重要举措。在全面建设小康社会的进程中,如何通过法律体系的完善和产权制度的明晰来解决城乡差异问题、如何在新城镇化过程中兼顾效率与公平,都是极具挑战性的重大现实难题。本文的理论分析和实证研究将为有关财产权利和财产性收入的进一步研究提供必要的借鉴。

* 在本文写作过程中,南开大学经济学院宁光杰副教授、李顺毅博士、李清彬博士、杜晓芬博士、刘斌博士与第一作者进行了多次建设性讨论,本文的初稿曾入选第十届中国法经济学论坛和第十二届中国经济学年会,与会同仁提出了诸多建议,本文还受益于编辑老师和匿名审稿人的建设性意见,在此一并致谢。当然,文责自负。

注释:

①德索托的研究重点与布罗代尔的思想略有差异,限于篇幅和研究目标,本文不在此进行辨析,有兴趣的读者可参见韦森(2006)。

②这种思想可以追溯到边沁的观点,“自然财产是不存在的,财产完全是法律的产物……在法律被制定之前,财产是不存在的;离开法律,财产也就不存在了”。

③限于篇幅,上述处理与检验不再一一列表说明。

[1]陈国富.“布罗代尔钟罩”[J].开放时代,2005,(3):148-152.

[2]陈建东,晋盛武,侯文轩,等.我国城镇居民财产性收入的研究[J].财贸经济,2009,(1):65-70.

[3]迟巍,蔡许许.城市居民财产性收入与贫富差距的实证分析[J].数量经济技术经济研究,2012,(2):100-112.

[4]樊纲,王小鲁,朱恒鹏.中国市场化指数——各地区市场化相对进程2011年报告[M].北京:经济科学出版社,2012.

[5]付敏杰.什么影响了居民的财产性收入?——兼论城市化的首要功能[J].经济与管理研究,2010,(10):18-23.

[6]桂徽.礼俗社会的布罗代尔钟罩对资本力量的阻滞[J].上海财经大学学报,2009,(2):19-25.

[7]国家统计局城市司,广东调查总队课题组.城镇居民家庭财产性收入研究[J].统计研究,2009,(1):11-19.

[8]何丽芬,潘慧峰,林向红.中国城乡家庭财产性收入的二元特征及影响因素[J].管理世界,2011,(9):168-169.

[9]何玉长.财产权利与财产性收入[J].黑龙江社会科学,2011,(1):42-46.

[10]贾康,孟艳.我国居民财产分布差距扩大的分析与政策建议[J].经济社会体制比较,2011,(4):28-34.

[11]李胜兰,于凤瑞.农民财产权收入的土地财产权结构新探——权利束的法经济学观点[J].广东商学院学报,2011,(4):83-91.

[12]刘江会,唐东波.财产性收入差距、市场化程度与经济增长的关系——基于城乡间的比较分析[J].数量经济技术经济研究,2010,(4):20-33.

[13]卢峰,姚洋.金融压抑下的法治、金融发展和经济增长[J].中国社会科学,2004,(1):42-55.

[14]陆铭.玻璃幕墙下的劳动力流动——制度约束、社会互动与滞后的城市化[J].南方经济,2011,(6):23-37.

[15]马明德,陈广汉.中国居民收入不均等:基于财产性收入的分析[J].云南财经大学学报,2011,(6):29-35.

[16]莫易娴.有关财产性收入问题的研究综述[J].经济问题探索,2012,(2):105-108.

[17]王婷.增加财产性收入对居民收入差距的影响评析[J].当代经济研究,2012,(7):45-49.

[18]韦森.从哈耶克“自发—扩展秩序”理论看经济增长的“斯密动力”与“布罗代尔钟罩”[J].东岳论丛,2006,(4):5-21.

[19]张杰.制度金融理论的新发展:文献述评[J].经济研究,2011,(3):145-159.

[20]张俊山.关于“财产性收入”的思考——基于马克思主义分配理论[J].华南师范大学学报(社会科学版),2012,(4):84-90.

[21]郑志刚,邓贺斐.法律环境差异和区域金融发展——金融发展决定因素基于我国省级面板数据的考察[J].管理世界,2010,(6):14-27.

[22]周林彬,于凤瑞.我国农民财产性收入的财产权制度研究:一个法经济学的思路[J].甘肃社会科学,2011,(4):62-67.

[23]Braudel F.Civilization and Capitalism,15th-18th Century:The wheels of commerce[M].London:Collins,1982.

[24]De Soto H.The mystery of capital:Why Capitalism triumphs in the West and fails everywhere else[M].New York:Basic Books,2000.

[25]La Porta R,Lopez-de-Silanes F,Shleifer A,et al.Law and finance[J].Journal of Political Economy,1998,106(6),1113-1155.