抽动障碍临床及误诊分析

李小萍 李杏色 李进华 闫承生 尚煜 陈卫宏 连学顺 张艳红

抽动障碍(tic disorders,TD)是一种慢性心理行为性疾病,是指一种不随意的突发、快速、重复、非节律性、刻板的单一或多部位肌肉运动和(或)发声为特点的复杂的慢性神经精神障碍。多发生于儿童期,少数可持续至成年[1]。儿科门诊病例日趋增多,但由于其抽动部位多变和症状反复发作,并常合并情绪、行为障碍的疾病特点,极易引起家长的担忧甚至恐惧,少数病例在基层医院还常被误诊,久治不愈。为进一步提高对该病的认识,现将近两年河北省儿童医院儿童保健科门诊诊治的265例抽动障碍的临床资料进行总结分析。报告如下。

1 资料与方法

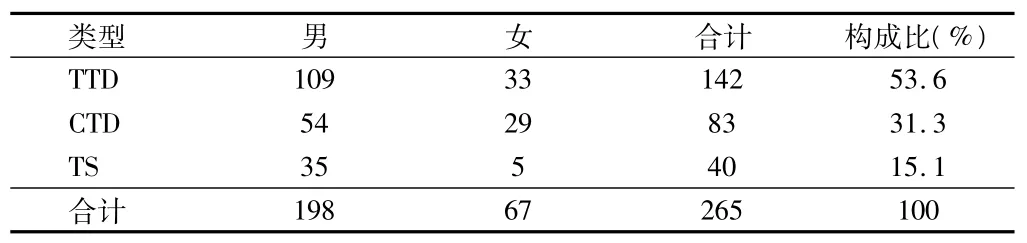

1.1 一般资料 选择2009年4月至2011年10月河北省儿童医院儿童保健科门诊就诊的抽动障碍患儿265例,其中男198例,女67例;年龄3.5~15岁,平均年龄9.56岁;病程7 d~6年。所有患儿首诊时均符合美国精神障碍诊断(DSM)-Ⅳ分类标准[2],按病情分为短暂性抽动症(TTD)、慢性抽动症(CTD)、多发性抽动症(TS)3类,各类分布情况见表1。所有患儿确诊前均通过相关检查除外癫痫、哮喘、舞蹈病、肝豆状核变性、脑炎后遗症、咽喉炎、结膜炎、鼻炎等疾病。

表1 3种类型儿童抽动症分布 例

1.2 临床表现 (1)首发症状:以头面部运动性抽动为首发125例(47.2%);以四肢躯干运动性抽动为首发等86例(32.5%);以发声抽动为首发41例(15.5%);(2)伴随症状:85例(32.1%)中伴随注意缺陷-多动障碍(ADHD)及学习困难31例,情绪障碍(易怒、强迫)29例,睡眠障碍19例,攻击行为6例;(3)抽动部位:83例(31.3%)表现为单一部位抽动,182例(68.7%)表现为多处部位抽动;(4)加重因素:97例(36.6%)因学校考试、精神紧张、看电视、情绪激动、生气、感冒等;(5)睡眠时抽动情况:所有病例睡眠时抽动症状基本消失;(6)有阳性家族史 25例(9.4%);(7)应激因素:85例(32.1%)父母离异或家庭关系紧张41例,家教过于严厉23例,老师批评、同学间矛盾、作业过多21例;(8)有围产期窒息史21例(7.9%);(9)所有神经系统检查均未发现异常。

1.3 辅助检查 (1)脑电图检查205例,正常脑电图187例(91.2%),轻度异常脑电图18例(8.7%),表现为非特异性慢波增多,未见尖波、棘波;(2)头颅CT或MRI检查37例,均未见异常;(3)血微量元素检查:血锌、血钙偏低198例(74.7%);(4)智商测定85例,正常78例,轻度落后7例(IQ70)。

1.4 误诊情况 该组患儿误诊共93例。以眨眼为主要症状的患儿38例中,17例误诊为“结膜炎”或“眼肌痉挛”。以肢体抽动为主要表现86例,误诊为癫痫24例,误诊为舞蹈病9例。以咽喉部出声为主要症状者41例中21例误诊为“咽炎”。咳嗽为主要表现者35例中被误诊为支气管炎9例,误诊为变异性哮喘3例。误诊为鼻炎9例,误诊为其他疾病1例,误诊率达35.2%。误诊时间0.5~2年。

1.5 治疗

1.5.1 心理治疗:告诉患儿家长有关抽动障碍疾病的知识,解除其过分的紧张情绪,当患儿症状明显时,可采用转移注意力的方法,不要训斥患儿,给患儿营造一个宽松的环境,同时让患儿了解抽动症和日常的其他疾病一样,是可以治好的,以增加患儿克服疾病的信心,与家长一起积极参与治疗。

1.5.2 综合治疗:在心理治疗基础上结合药物治疗。TTD、CTD可先给予肌苷片和赖氨酸治疗,效果不佳时,加用泰必利,从小剂量开始,逐渐增加剂量,直至症状控制良好,并维持用药。CTD、TS也可选用氟哌啶醇,小剂量开始,逐渐加量,为避免出现氟哌啶醇的不良反应可加等量安坦服用。伴ADHD、情绪障碍者可加用其他对抽动症状无影响的药物。

1.6 统计学分析 计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

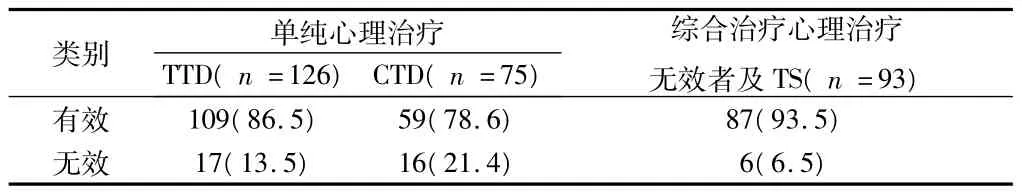

单纯心理治疗的TTD和CTD患儿的总有效率分别是86.5%和78.6%,接受综合治疗的40例TS患儿及经单纯心理治疗无效的53例TTD、CTD患儿总有效率93.5%。但两种治疗方法比较,差异无统计学意义(χ2=3.94,P>0.05)。见表2。

表2 儿童抽动症治疗效果 例(%)

3 讨论

临床TD分为TTD、CTD及TS,三者具有延续性,即TTD可转化为CTD或TS。该组病例中TTD占53.6%(142/265),CTD占31.3%(83/265),TS占15.1%(40/265),表明 TTD是最常见类型。TD以学龄儿童多见,男性发病率高,本组病例3.3∶1,以头面部运动性抽动为首发症状占47.2%(125/265),与文献报道[3]大致相同。

目前尚不明确TD的病因及发病机制[4],多数学者认为该病与精神、情绪因素及病原体感染有关。本组病例因精神紧张、情绪激动、生气、感冒使抽动症状加重占36.6%(97/265),因家庭关系紧张、父母离异、家教过于严厉、老师批评、同学间矛盾、意外事件出现症状占32.1%(85/265),略高于国外文献报道,分析可能与当前我国学生学习负担较重、竞争压力较大有关。故在开始治疗前,应详细了解患儿的生活、学习状况及家庭关系,评估患儿对自己病情的了解及态度,帮助患儿处理当前的困难,多支持鼓励患儿,针对不同个体进行针对性治疗。另有研究显示TD发病具有遗传倾向,本组25例(9.4%)患儿有抽动障碍家族史,提示遗传因素在该病的发病中起一定作用。本组经微量元素检查血锌、血钙偏低者占58.3%(154/265),似支持部分抽动症患儿发病与体内营养元素缺乏有关(另有文章)。另外本组病例脑电图检测91.2%为正常脑电图,18例轻度异常脑电图,但未发现特异性改变,与文献报道不同[5],其中原因需进一步探讨。

临床TD以心理治疗和药物治疗相结合为原则[6]。本组单纯心理治疗的TTD有效率达86.5%,CTD有效率78.6%,综合治疗有效率93.5%,但两种治疗方法差异无统计学意义(P>0.05),从本组资料看,即两种治疗方法均可以改善抽动症状。不过从病例分布来看,心理治疗适合大部分TD病例。药物治疗虽可以迅速控制抽动症状,但不能影响抽动症的自然病程和预后,加之药物的不良反应,故在选择药物治疗时要权衡利弊。因此,临床工作中,对于TD的治疗应首先以心理治疗入手,去除改善影响精神情绪的各种不利因素,当症状仍不能很好控制时,及时加用药物治疗,达到以最小药物剂量获得最大治疗效果。

本组病例误诊率高达35.2%。分析误诊原因,除了由于目前TD诊断仍属于症状学诊断,缺乏特异性病生理学实验指标明确诊断外,主要为部分非专科医生对本病的认识不足有关,如:眨眼症状误诊为结膜炎,清嗓、干咳症状误诊为咽炎,部分肢体抽动误诊为癫痫,抽动症和多动症的概念不清、药物使用不当使症状加重等。

因此,临床为提高疗效,减少误诊,建议:(1)临床相关科室医师深入了解病史,详细体格检查,综合分析,不盲目诊断治疗。(2)TD和轻症CTD可以单纯应用心理治疗,尽管泰必利和氟哌啶醇有较好的治疗效果,但要强调尽量以最小剂量药物达到最佳治疗效果,以减少药物不良反应和对患儿生活学习的影响。(3)呼吁社会特别是学校教师、家长重视儿童心理健康,了解抽动障碍相关知识,关心患儿的情绪问题,维护患儿的自尊。为患儿营造宽松环境。(4)对顽固性病例尤其合并情绪障碍者,可加用其他的抗精神病类药物。

1 郑毅.抽动障碍.中国实用儿科杂志,2002,17:694.

2 吴家骅.抽动障碍的分类、诊断及病情严重程度评估.中国实用儿科杂志,2002,17:196.

3 刘智胜,杨云志,王慧燕,等.Tourette综合症的临床特点及其多变量分析.实用儿科临床杂志,1998,13:187.

4 郑毅.抽动秽语综合征病因及发病机制的研究进展.中国实用儿科杂志,2002,17:193.

5 刘敏,石靖.儿童抽动障碍的临床与脑电图分析.现代电生理学杂志,2008,15:138.

6 杜亚松主编.儿童心理障碍治疗学.第1版.上海:上海科学技术出版社,2005.233-242.