岷江中国大一统的标本

文/ 李小波

都江堰放水节

每年清明时节,都江堰市便迎来了从公元978年开始的一年一度的清明放水节大型旅游活动。每到冬季,人们便用杩槎筑成临时围堰,使岷江水或入内江,或入外江,然后淘修河床,加固河堤,这就是岁修。到了清明时节,举行既隆重又热烈的仪式,祭祀李冰父子,祈求五谷丰登、国泰民安,然后拆除杩槎,滚滚岷江水直入内江,灌溉成都平原千里阔野。(图片来源:CFP)

无论东方西方,都有大洪水的传说,治水结果的最大差异在于,西方将诺亚方舟停靠在山顶,与天相接的敬畏凝结成对上帝信仰的统一,版图却分化为小国林立的局面。中国则通过治水完成了大一统的九州格局。所以,治水是中华民族的精神纽带,而诞生了大禹的岷江,不仅是华夏治水文化的肇始,更是中华大一统的水利标本。

左图/成都平原岷江水系图岷江出都江堰分流形成灌溉水系,宛若大地最美的手工,不仅孕育了“天府之国”,而且成为中国灌溉文化的遗世范本。

水与天府似乎是一个老生常谈的话题,中国历史上现存最早的地方志《华阳国志》记载:成都平原“沃野千里,水旱从人,不知饥馑,时无荒年”;东汉末诸葛亮的精辟论策不仅成就了天下三分,而且把天府的美名从关中搬到了四川,《隆中对》说:“益州险塞,沃野千里,天府之土,高祖因之以成帝业”;现代文人余秋雨的一句“都江堰比长城还伟大”更使四川人无比自豪,也使外来人关注这四塞盆地的水韵内秀;2008年,《中国国家地理》杂志在全国评选新天府,在三十余个“天府”候选地中,成都平原以明显优势排名第一。

天府很简单,有了都江堰,就有了农耕灌溉的富庶,也有了平原上闲适宜居的生活。天府其实不简单,古今上下之间,论政治的力度,成都平原比不过中原,论文化的厚重,成都平原比不过黄河流域;论经济的富饶,成都平原比不过江南。从盆地外看四川,政治、经济、文化绝非“首善之地”,但能却把“天府”的地位稳固至今,其意义远远超越了盆地。

成都平原的水利社会不仅仅是地域色彩,还具有普遍的中国意义。治水是中国社会的永恒主题,从青藏高原到东部平原,西高东低的地形特点形成了长江黄河为主体的河流体系,每当洪水来临,只有上游、中游、下游联合起来,才能完成治水的大业,所以有学者认为,治水是实现中国大一统的精神纽带,不像欧洲,河流呈放射状,分散四射的河流形成了小国林立的局面。德国著名学者魏特夫提出了中国“治水社会”的命题,引起世界关注。然而,中国历史时期的水利社会载体——治水工程和灌溉体系在历史的变迁中大都湮灭毁损,惟有都江堰,至今仍然造福人类。所以说,成都平原的“天府”可以看成中国水利社会的基因片断,代表了大一统中国的细胞再生体,难怪余秋雨感叹,在都江堰面前,他对中国历史产生了某种乐观。“5·12”地震后,我站在坍塌的二王庙废墟前,唏嘘之余又甚感欣慰,穿过断垣残壁,我看到了江河奔流中完好无损的渠首工程,实乃历经千年的大幸福祉。

右上图/岷江文化走廊岷江藏羌文化走廊越过龙门山,汇聚滇文化和荆楚文化形成古蜀文明的母地。

右下图/岷江古道图岷江之水天上来,开启松茂古道的神文之门;岷江之水财富聚,沟通南方丝绸之路,汇入世界文明之河。

左图/李冰筑坝图

右上图/松潘境内岷江源

右下图/大禹石刻像

今天,络绎不绝的游客听着导游精彩的讲解,鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三大工程,如何实现自然的分水分沙,在愉快的游览中赞叹中国高超的水利技术,祭拜李冰等圣杰先贤。

我们把李冰奉为神明,可曾想到,李冰也曾面对滔滔洪水望江兴叹,祈求着天地神灵的护佑。千万年前,当岷江之水从川西高原破山而出的时候,成都平原一片泽国,“蜀人几为鱼”。据《华阳国志》记载:李冰治水时,无法战胜水神,只能前往到达湔氐(今松潘)道的天彭门祭拜,以表虔诚。今天,九寨沟、黄龙之间的旅游集散地川主寺,是纪念李冰的庙宇,如今已变成藏族苯教的寺院,李冰就是在这里,跪拜苍天,祈福苍生!

相传李冰在与江神搏斗过程中,曾化身犀牛,在水下追斗,最后终于获得胜利,所以,宝瓶口旁边建有依山临江的斗犀台遗址。在中国文化中,牛能镇水古来已久,《周易》中说:“乾为马,坤为牛”,牛在八卦中属于坤位,在五行中属土,土能克水,自然能够镇水,从仿生学的角度理解,牛饮消水,可化解洪灾。所以,中国许多城市的江边铸有铁牛以求吉利,甚至开封、宏村等,把城市村落建成“卧牛”之象,异曲同工。唐代诗人杜甫诗云:“君不见秦时蜀太守,刻石立作五犀牛,自古虽有厌胜法,天生江水向东流,蜀人矜夸一千载,泛滥不近张仪楼。”

左图/川主寺

同时,李冰还在成都府南河上修建七座桥梁,《华阳国志》说:“李冰造七桥,上应七星”。根据北斗七星的“勺柄”形态布局。其中,江桥为斗魁的第一星,万里桥、夷里桥、市桥为勺,冲里桥、长升桥、永平桥三桥为柄。七星像征“齐七政”,即春、夏、秋、冬、天文、地理、人道。北斗七星在古代象征帝王之象,斗为帝车,临制四方(汉代长安城称为帝王之斗城)。北斗也象征财富,山环斗城,当聚富贵(温州古城为财富斗金之城);同时,北斗主人间生死,可以消灾祈福;李冰不仅治水灌溉,还引水造桥,与天地和谐,构建天神护佑之城。

右图/松潘古城李冰在松潘岷江源头朝觐“天门”的传说,反映出治水的艰难。今天,九寨沟、黄龙之间的旅游集散地川主寺,是纪念李冰的庙宇,如今已变成藏族苯教的寺院,李冰就是在这里,跪拜苍天,祈福苍生!

也许是李冰的功绩盖古绝世,人们把所有的希望都归其一身,1974年、1975年和2005年,在都江堰河道中出土了三个石人像,中间的一位正是李冰,胸前铭文“故蜀郡李府君讳冰”,设立时间为东汉建宁元年(168),长锸在手的治水英雄不仅开创了筚路蓝缕之功,身后还立于滔滔洪水之中,作为水则,监测水位,与江神相约,“水竭不至足,盛不没肩”,以保证天府平原的风调雨顺。

岷江之水天上来,李冰在松潘岷江源头朝觐“天门”的传说,反映出治水的艰难,大洪水来临之际,西方人选择了神赐的诺亚方舟摆脱劫难,中国人在用智慧治水的同时,把治水的英雄们膜拜成神灵,从天地之神到人间之神,从用水、敬水、镇水到上善若水,循环着神文和人文的轮回。李冰用科学的方法治水,也用心灵的虔诚镇水,这绝不是落后和迷信的方法,而是造福苍生的慈心祥愿,蜀郡太守李冰、镇江石人李冰、伏龙观锁住孽龙的李冰、二王庙里的神灵李冰,一个把身和心都化作守护神的李冰,怎能不被川人奉为世代尊崇的“川主”!

水能载舟也能覆舟,伴随着对江河的治理,沿岸的城市也因水而兴,临河人们对水的敬畏和依赖历来相生相伴。在中国传统地理学中,水与气是一个城市的灵运所在,“气乘风则散,界水则止,古人聚之使不散,行之使有止,谓之风水”,蜿蜒流过的河流不仅是城市的景观,也象征着财富吉祥。所以,在城市的来水方向和去水方向分别修建一塔,称为水口塔,其寓意就是镇水聚财和文运高照,四川的临江城市大都有这一独特的文化景观,穿越天府的岷江对镇水文化演绎得尤为精彩。

在岷江进入都江堰之前的漩口镇,有建于道光年间的回澜塔,紫坪铺水库建成后,漩口镇被淹没,回澜塔也从江边被迁到山上,固守着岷江安流的愿望。在都江堰城区,也有一高一矮的风水塔,在李冰镇水的基础上,主要期盼地杰人灵,文运昌盛,高塔(奎光塔)位于城东南塔子坝,低塔(红塔子)位于城北文笔山上,成为明清以来的著名古迹,补都江堰地势之缺,求文人蔚起之盛。

都江神韵图余秋雨说:长城的社会功用早已废弛,而都江堰至今还在为无数民众输送汩汩清流,有了它,旱涝无常的成都平原成了“天府之国”,每当我们民族有了重大灾难,“天府之国”总是沉着地提供庇护和濡养。因此,可以毫不夸张地说,都江堰永久性地灌溉了中华民族。

自都江堰以下,外江从金马河冲流而过,内江则蜿蜒清流出平原的秀色,不仅成就了金温江,银郫县的美名,也造就了双江环抱的成都古城,府河、南河在合江亭交汇,形成成都的下水口,望江楼便是留住成都水魂气韵的水口,由于千年成都的人文粲然,连镇水的望江楼都显得诗意盎然,“古井冷斜阳,问几树枇杷,何处是校书门巷;大江横曲栏,占一楼烟月,要平分工部草堂”,这是诗人伍生辉为唐代才女薛涛撰写的对联,红颜之中几乎忘了镇水的功能,从都江堰到望江楼,岷江的波澜已如此柔情温婉,难怪两处地名分别为“玉女房”和“玉女津”。

左图/李冰石像

锦江南流,河岸逐渐变成田野荒原,府河与江安河双流并行之后,江水一时停留在城南码头黄龙溪,古镇虽小却繁华历时,曾经是汉代南方丝绸之路的驿站,三国蜀汉屯兵的驻所,明代张献忠铁骑挥过之地,更由于地处仁寿、彭山、双流三县交界之地,四方辐辏,商贾云集。黄龙溪古镇布局的精妙之处在于“一街三寺庙,三县一衙门”,镇江寺、潮音寺、古龙寺分别位于正街的上段、中段和下段,由于古镇位于河流凹岸,府河流水不断冲刷河岸,人们在江边筑起坚固的堤坝王爷坎,堤坝上建有镇江寺,供奉镇江王爷杨泗。杨泗即南宋农民起义首领杨幺。建炎四年(1130)从钟相起义,在首领中年龄最幼并排行第四,钟相牺牲后,被推为总首领,称“大圣天王”,势力范围以湖南洞庭湖为中心,领域至岳阳、公安、长沙等地,屡破宋军。后因叛徒出卖,投水未死,被擒牺牲。作为农民起义领袖,推行的“等贵贱,均贫富”主张,深受百姓爱戴,加上他投湖未死而视为水神,故立祠纪念成为镇江王爷。黄龙溪的镇江寺曾经是船帮集会祭祀场所,走南闯北的船工们临行前在此烧香跪拜,以保行水平安。如今,府河的船运已经衰退,镇江寺成为古镇人们休闲娱乐场所,一杯清茶,临岸观景,唯有寺前的千年古榕,挂满了祈福的红幡,将一方水土的财富吉运融进亘古未变的生活。

府河之水终究又回到岷江,在彭山江口,都江堰分流的内江、外江再次聚合,形成巨大的水口,据说张献忠当年携带打劫而来的千船金银珠宝南下至此,遭遇明代将领杨展激战,千船金银珠宝随船队沉落江中,“江口沉银”吸引了多少考古学家探寻的目光和无数盗墓者饕餮的眼神,时过境迁,也许传说只能是传说,到是这两江汇合的古镇隐约出天府的水口财富之象。

右图/乐山大佛李冰,这位长锸在手的治水英雄不仅开创了筚路蓝缕之功,身后还立于滔滔洪水之中,作为水则,监测水位,与江神相约,“水竭不至足,盛不没肩”,以保证天府平原的风调雨顺。而乐山大佛则以坐化之功,镇住三江湍流,山是一尊佛,佛是一座山,凌云山的卧佛、坐佛与山顶的宝塔,将镇水之象演绎到极致。

过了江口的岷江延伸至更远,把天府的富庶纳入到另一片辽阔,在乐山,岷江接纳来自崇山峻岭的青衣江、大渡河,裹挟着历史的烟云,孕育出灿烂的嘉州文明。但是,三江的波涛令无数的船只毁于一旦,李冰曾在凌云乌尤开凿离堆疏通水道,海通法师修建大佛的目的也意在平息水患。如今,江城远望,乐山大佛以坐化之功,镇住三江湍流,山是一尊佛,佛是一座山,凌云山的卧佛、坐佛与山顶的宝塔,将镇水之象演绎到极致,从古印度飘来的梵音,化作敦煌的飞天,云岗的淳厚和龙门的颐秀,在唐宋之际的乐山,则变成具有镇水功能的人间佛像,佛在这里真正达到了内外皆修的功德圆满,外显艺术的精彩绝伦,内藏善举的众生普渡,众生与神佛,在乐山对景成万古江流的时空永恒。

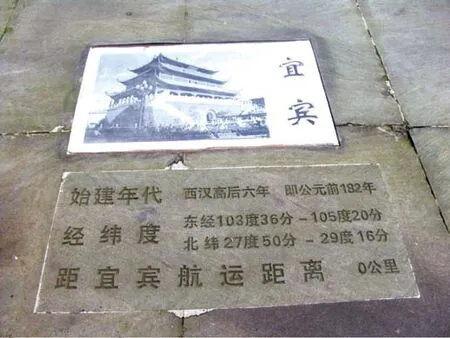

天府的镇水文化,在乐山达到高潮,再往前行便进入尾声,乐山、乐水、乐嘉州,宜山、宜水、宜宾客。宜宾人习惯把城市称为三江交汇之地,岷江与金沙江汇合为万里长江的起点。有意思的是,岷江和金沙江谁是长江的正源却历经了千年的历史公案,中国第一部地理著作《禹贡》认为:岷山导江。岷江是长江的源头,由于《禹贡》是“四书五经”中《尚书》的一篇,是儒家的经典,不可颠覆,直到明代,徐霞客才明确指出,“非岷是金”,金沙江才是长江的正源。的确,从科学角度看,徐霞客是对的,但是,从人文的角度看,从岷江源到都江堰,从天府成都到乐山宜宾,岷江所展示的是中国水文化无比精彩的篇章。在宜宾的东山和西山,分别建有白塔和黑塔,又称东雁塔和七星塔,大雁象征着迁徙巡回的思念,七星象征着天星的吉祥,岷江把最后的眷念留在宜宾,也把离别定格在江城的双塔,最后把镇好的一江春水奉献给长江,奉献给径流大地的文明。

下图/宜宾“百二河山”石坊 摄影/ 何 丹在宜宾水东门,岷江最后注入长江的地带,一座“百二河山”石坊矗立,这个寓意百里挑一的牌坊稳固山河,坐镇边防。同时,在风水师眼中这座石牌坊也能化解江对岸的“飞刃煞”,成为宜宾的镇城神器。

上图/宜宾长江地标广场石刻 摄影/ 何 丹