关系网络视角下的国际创业研究述评

周劲波,黄 胜

(1.广西师范大学 经济管理学院,广西 桂林 541004;2.广州工商职业技术学院 工商管理系,广东 广州 510850)

一、引 言

自20世纪90年代以来,国际创业活动在全球范围内蓬勃兴起,引起了来自国际商务和创业两个研究领域的学者们的广泛关注,并从客观上促进了国际商务理论和创业理论的交叉融合。国际创业研究起始于Oivatt和McDougall(1994)在《Journal of International Business Studies》上发表的论文《Toward a Theory of International New Ventures》。在过去的近20年里,国内外学者从创业学、知识基础观、组织学习理论、动态能力理论、制度理论和关系网络理论等视角对新创企业的国际化驱动因素、成长过程和绩效等问题进行了大量的研究(黄胜和周劲波,2011)。针对国际创业研究主题比较分散、视角日益多样化的现状,近年来不少学者(如Keupp和Gassmann,2009;Coviello等,2011;Jones等,2011;黄胜和周劲波,2011;朱秀梅等,2011)撰写了不少国际创业研究综述文章,以期为该领域的后续研究提供方便。然而,这些文献综述追求的是面面俱到,往往过于笼统,未能给出具体、详细的未来研究建议。综观现有国际创业研究文献,基于某一特定理论视角的国际创业研究综述几乎还是一片空白。

由于国际新创企业绝大多数是中小微型企业,在国际创业过程中面临着规模劣势、新创企业劣势和外来者劣势,尤其是圈外人劣势(Johanson和Vahlne,2009),关系网络在国际创业研究中的作用和重要性日益得到学者们的普遍认可(Harris和 Wheeler,2005;Oviatt和 McDougall,2005;Loane和Bell,2006)。例如,学者们分别探讨了关系网络及其动态演化(Coviello,2006;杨忠等,2007;Prashantham 和 Dhanaraj,2010)对获得和创造外国市场知识(Freeman等,2010;周劲波和黄胜,2010;Fletcher和 Harris,2012)、识别和开发国 际 机 会 (Ellis,2011;Kontinen 和 Ojala,2011;Vasilchenko和 Morrish,2011;Chandra等,2012)、选择和确定国际目标市场和进入模式(Freeman和Cavusgil,2007;Nordman和 Melen,2008;Johanson和 Vahlne,2009)、提升新创企业的国际化速度和绩效(Presutti等,2007;Zhou等,2007;Kiss和 Danis,2008;Musteen等,2010;Prashantham和Young,2011)的影响作用。关系网络作为一种外部因素,要通过企业自身或创业者等内部因素才能对国际新创企业绩效产生影响,这为整合组织学习、知识管理、动态能力和创业等基础理论提供了可能。因此,本文拟从关系网络的角度对现有国际创业研究文献进行述评,以便从总体上把握国际创业研究的未来发展趋势,并发现值得未来研究关注的议题。

本文以“ABI”、“EBSCO”、“Elsevier”和“中知网”数据库为检索源,以“international entrepreneurship”(国际创业)、“international new venture”(国际新创企业)、“born global”(天生全球化企业)、“network”(网络)和“social capital”(社会资本)为关键词,以学术性和全文为检索条件,总共检索到79篇相关研究文献。通过精读发表在国际商务、创业学和管理学国际顶尖期刊《Journal of International Business Studies》、《Journal of Business Venturing》、《Entrepreneurship Theory and Practices》、《Journal of Management Studies》上的论文和泛读其他期刊发表的相关主题文章,我们发现关系网络视角下的现有国际创业研究主要涉及国际创业关系网络构建、关系网络影响国际创业的作用机理以及关系网络与国际创业协同演进三个主题。下面,对这三个方面的最新研究成果进行系统回顾和述评,旨在构建一个基于关系网络理论的国际创业动态研究整合框架,并在分析现有研究不足的基础上,对该领域的未来研究进行简要展望。

二、国际创业关系网络构建

关系网络视角下的国际创业实证研究主要关注关系网络的结果变量,但很少探讨关系网络的前因变量,如国际新创企业如何构建、发展和维系关系网络以及哪些因素会影响关系网络构建等问题(Loane和 Bell,2006;Johanson和 Vahlne,2009)。由于国际新创企业要向全球利基市场提供技术先进的产品或服务,早期的网络关系常常在企业进军国际市场以后被证实失去了利用价值(Loane和Bell,2006),因此,国际新创企业不但要动用已建立的关系网络,而且更需要构建新的关系网络。从现有的文献来看,研究国际创业关系网络构建问题的学者主要探讨了关系网络类型、国际创业关系网络构建策略及其影响因素三方面的问题。

(一)关系网络类型

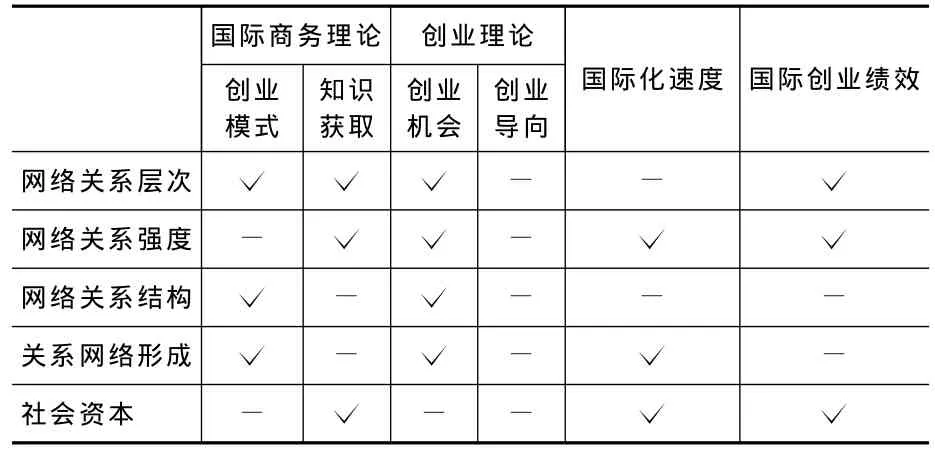

在关系网络研究领域,学者们主要根据网络关系的特性来划分网络关系的类型(参见表1),而国际创业研究者则直接沿用关系网络研究者们界定关系网络的方法。例如,根据关系网络的层次性,已有研究把关系网络区分为人际关系网络(社会关系网络)和组织间关系网络(商业关系网络)、国内关系网络和国际关系网络。社会关系网络是个人与其他个人之间建立的关系的总和(Burt,1992),而商业关系网络通常是指企业跟其他企业和机构建立的关系的集合(Johanson和Mattsson,1988;Easton 和 Hakansson,1996)。Granovetter(1973)根据关系强度把网络关系分为强关系和弱关系。强关系是指基于相互信任、尊重和情感投入的紧密关系(Söderqvist和Chetty,2009),而弱关系则是指关系各方并非基于强烈的信任,而是互不熟悉、无情感投入、很少互动的肤浅关系(Söderqvist和 Chetty,2009;Prashantham和Young,2011)。现有的关系网络研究根据关系结构把网络成员在网络中所处的位置分为从属和中心两种。从关系网络的形成来看,Johanson和Mattsson(1988)把企业国际化网络行为分为主动式联网(active networking)和被动式联网(reactive networking)。在主动式联网中卖方采取主动行为,而在被动式联网中则是买方掌握主动权(Johanson和Mattsson,1988)。从资源基础观的角度看,关系网络是一种由结构、关系和认知三个维度构成的社会资本(Nahapiet和Ghoshal,1998),新创企业在国际化过程中可以通过关系网络来获得或控制有利于创新和战略更新、嵌入在企业网络结构中的各种资源(Lin等,2001;Prashantham,2008)。由此可见,相关文献在关系网络的界定和度量上存在多样性,这为后续探讨关系网络视角下的国际创业研究提供了广阔的空间。

表1 不同类型关系网络相关研究汇总

(二)国际创业关系网络构建策略

虽然社会关系网络和商业关系网络对国际创业来说都非常重要,但关系网络视角下的国际创业研究探讨的是商业关系网络,而不是社会关系网络,因为社会关系的最终收益也具有经济性质(Ellis,2011)。商业关系网络不同于社会关系网络,它并不是国际新创企业天生就有的,它的形成往往是一个需要付出努力和花费时间的过程(Hohenthal,2001)。从过程的角度来看,构建国际创业关系网络首先要识别合作伙伴。除由既有商业和社会关系推荐这种构建方式以外,Ellis(2011)还探讨了一些识别合作伙伴的其他方式,即所谓的“非关系网络方式”,如正式搜寻、交易会和广告。商业联网活动、商业性社交活动和个人社交活动通常是构建关系网络的三种主要活动(Ellis,2000),但是,国际创业关系网络起源非常广泛,常常会跨越商业和社会背景(Harris和Wheeler,2005)。关于国际创业关系网络的构建策略,Harris和 Wheeler(2005)区分了计划性联网策略和非计划性联网策略,并认为企业家或者创业者应该采用非计划方式来发展关系网络,而不是采用规范的营销文献所主张的计划性联网策略。先前的国内研发联盟关系网络能够帮助国际新创企业提升联盟能力、获得技术知识和提高合法性,因而有助于国际新创企业构建新的国际研发联盟关系网络(Al-Laham和Souitaris,2008)。也就是说,先前的网络关系能够在一定程度上预测新网络关系的发展(Hoang和Antoncic,2003;Freeman等,2010)。

除了以上学者用较大的篇幅论述了国际创业关系网络的构建策略以外,还有一些学者也零星谈及了不同层次、不同类型的关系网络转化问题。例如,个人层面的社会关系网络是构建组织层面商业关系网络的基础(Turnbull等,1996;Leonidou等,2002),并且有可能直接转化为商业关系网络,因而有利于知识转移和国际创业机会开发(Presutti 等,2007;Vasilchenko 和 Morrish,2011)。在梳理相关文献的基础上,我们发现可把国际创业关系网络构建策略归纳为把社会关系直接转变为商业关系、既有商业或社会关系推荐、基于交易会、基于广告和正式目标研究五种策略。目前,学者们还热衷于探索国际创业关系网络构建的具体策略,但我们注意到构建不同类型的关系网络需要采取不同的策略,因此,未来研究有必要探讨创业者或国际新创企业为了构建某一特定类型的网络关系(如强商业关系或弱商业关系)应该采用哪种或哪些策略的问题。

(三)国际创业关系网络构建的影响因素

影响国际创业关系网络构建的因素有很多,但大致可分为与创业者相关的主观因素和与制度环境相关的客观因素。在主观因素方面,最近的研究表明,创业者的关系知识(relationship knowledge)和关系能力(relationship capabilities)会对构建国际创业关系网络产生重要的影响。Al-Laham和Souitaris(2008)、Johanson和 Vahlne(2009)以 及Freeman等(2010)研究发现,在构建各种不同的网络关系之后,国际新创企业的创业者或创业团队能够从特定关系知识中抽象出一般关系知识,从而提高寻找和协调跨国合作伙伴的关系能力,进而迅速构建新的国际创业网络关系。Prashantham和Dhanaraj(2010)通过纵向分析软件业的多个案例证实了由国际关系经验丰富的创业者(如海归人员或者前跨国公司员工)创建的国际新创企业比其他企业拥有更多的初始社会资本存量。Kontinen和Ojala(2011)的研究显示,共同的利益以及合作伙伴值得信赖的声誉也是构建新的国际创业关系网络的重要影响因素。

在客观因素方面,现有研究表明,影响国际创业关系网络构建的因素主要是母国的制度环境以及母国与东道国之间的制度距离。Kiss和Danis(2008)研究发现,所在国家的制度发展水平直接影响企业家的社会网络构成,即强(弱)关系与制度发展水平负(正)相关。类似地,Ellis(2011)也研究发现,企业家的社会网络受到母国环境的影响:开放经济国家的企业家比封闭经济国家的企业家具有更大的关系网络。进一步地,根据制度同形化理论,文化和制度差异有可能意味着在一个国家被视为合法的联网策略在其他国家被认为不可接受甚至非法(Kiss和Danis,2008)。在国际商务背景下,心理距离越大,构建新关系就越难(Johanson和Vahlne,2009)。网络成员的空间邻近性是影响国际新创企业在母国构建社会网络的基本因素(Sorenson,2003),因此,缔结和管理国际联盟要比缔结和管理国内联盟更加复杂(Walker等,1997)。

尽管学者们已经识别出众多影响国际创业关系网络构建的主、客观因素,但他们往往是孤立地分析其中的某种或某些因素,而没有综合分析不同影响因素的相互作用及其对国际创业关系网络构建的综合影响。例如,随着互联网技术(调节变量)的兴起,特别是在线互动交流的日益频繁,空间距离(自变量)对国际创业关系网络构建(因变量)的影响在不断减弱。

三、关系网络影响国际创业的作用机理

Johanson和 Mattsson(1988)《Internationalization in Industrial Systems:A Network Approach》一文的发表,标志着企业国际化网络理论的初步形成。企业国际化网络理论从关系网络视角来研究企业的国际化行为,并且认为企业国际化就是企业在国际市场网络中建立、发展网络关系并调整自身网络位置的过程(Johanson和Vahlne,2003)。虽然企业国际化网络理论诞生于上世纪八十年代中期,但是考察关系网络对国际创业影响的研究直到最近才出现(Ellis,2011)。类似地,本文认为关系网络视角下的国际创业是创业者或者创业团队构建、发展、维系和利用关系网络以识别和开发国际创业机会的过程。尽管国际创业网络理论着重强调关系网络对国际机会识别和开发的重要性,但是国际创业绩效的获得是国际机会及其识别和开发、国际化知识、国际创业导向和国际创业模式综合作用的结果,因此,研究关系网络影响国际创业的作用机理的学者主要致力于探讨关系网络对国际创业的直接作用(如国际创业绩效)和间接作用(如国际机会的识别和开发、国际化知识创新、国际创业模式选择和国际创业导向)(Walter等,2001),尤其是关系网络对国际创业的正面和负面影响。

(一)关系网络对国际创业的正面影响

国际创业是国际商务理论和创业理论的交叉研究领域,并且形成了两种分别基于国际商务理论和创业理论的不同研究视角(McDougall和Oviatt,2000)。国际创业模式是指新创企业在国际创业过程中使用不同资源和技能的制度性安排(Kwon和Konopa,1993)。根据传统的国际化理论,国际创业模式可以分为出口贸易、技术授权、特许经营、合资经营和独资经营等,而且每种模式在控制程度、经营风险、资源投入等方面具有不同的特征。基于国际商务理论的国际创业研究认为,国际创业能否成功在很大程度上取决于采用什么样的国际创业模式,因为国际创业模式直接关系到企业资源配置的国际化程度,进而影响新创企业在国际市场上能够获得的收益和所要面临的风险。国际新创企业需要各种形式的知识,包括国际化过程理论所强调的市场知识和国际化知识以及天生全球化企业研究所注重的技术知识(Wiklund 和 Shepherd,2003;Prashantham 和Young,2011)。基于国际商务理论的国际创业研究也把知识资源视为国际创业绩效的重要解释变量,并把关注重点从早期的知识获取(knowledge acquisition)转向了动态的知识创造(knowledge creation)对国际创业绩效的影响。

Nordman和 Mele’n(2008)将外国市场机会定义为把新产品、新服务、新材料和/或新组织方法引入特定外国市场的可能性。与一般创业机会不同,国际创业机会主要源于不同国家间知识资源、市场需求和政府政策的差异与变化(黄胜和周劲波,2011)。机会识别和开发是国际创业过程中的两个重要阶段(Mathews和Zander,2007)。Chandra和Coviello(2010)建议应该把国际创业研究的重点转向跨国机会发现、评估和开发所涉及的过程和活动。

基于创业理论的国际创业研究主要围绕创业者或创业团队对国际创业机会的发现、创造和开发(opportunity discovery,creation and exploitation)展开,并将国际创业导向视为解释国际创业绩效表现的前因变量。国际创业导向是指创业者或者新创企业积极识别、评价和开发跨国界商机以创造未来产品和服务的倾向,它包含创新性、先动性和冒险性三个维度(Miller,1983)。Hansen等(2011)采用美国、澳大利亚和印度尼西亚等七国1279家中小企业的数据证实了创业导向量表的跨国一致性,这为在不同国家开展国际创业实证研究奠定了基础。

通过梳理文献,我们发现有关关系网络如何影响国际创业的研究往往把关系网络或社会资本视为自变量,将国际机会识别和开发、国际化知识获取、国际创业模式选择和国际创业导向激发作为中介变量,把制度环境作为调节变量,而把国际化速度和国际创业绩效作为结果变量。具体而言,现有文献主要从网络关系层次、网络关系强度、网络关系结构和联网主动性以及社会资本等方面分析关系网络对国际创业的正面影响(参见表2)。

表2 关系网络对国际创业的正面影响

1.网络关系层次。现有文献主要分析了网络关系的层次性影响国际创业机会识别和开发、国际创业模式选择以及知识获取和创造的作用机理,并且发现不同层次的网络关系会对国际创业路径和国际创业的不同环节产生不同的影响。例如,社会关系网络通过为创业者或创业团队提供可靠的信息和丰富的资源来促进国际创业机会的识别和开发(Ellis和 Pecotich,2001;Ozgen和Baron,2007;Chandra等,2009;Ellis,2011;Vasilchenko和 Morrish,2011),而商业关系网络则通过帮助国际新创企业摆脱资源约束来促进国际创业机会的开发(Zhou等,2007;Vasilchenko和Morrish,2011)。关系网络影响国际创业模式选择的路径有两条:一是创业者或创业团队通过社会关系网络来发现国际创业机会。在这一路径下,国际创业机会的性质决定国际创业模式选择(Freeman和Cavusgil,2007;Nordman和 Melen,2008;Johanson和 Vahlne,2009;Vasilchenko和Morrish,2011)。二是通过商业关系网络来结识开发国际创业机会的重要合作伙伴(Chetty和Holm,2000;Johanson 和 Vahlne,2009;Vasilchenko和Morrish,2011)。社会关系网络有助于创业者或创业团队高效地转移和获得国际创业所需的经验性知识(Liesch等,2002),而商业关系网络特别是企业间的战略合作伙伴关系有助于国际新创企业获得技术和市场知识以及共同创造新知识 (Freeman和 Cavusgil,2007;Freeman 等,2010;Fletcher和 Harris,2012)。此外,另有一些研究还探讨了国内外关系网络对国际创业模式选择和绩效的影响。例如,Al-Laham和Souitaris(2008)的实证研究结果表明:新创企业与当地集群内的研究机构和国家层面的研究机构建立联盟关系的数量同新创企业通过缔结国际联盟实施国际化的可能性正相关。Zhou等(2007)采用中国国际新创企业样本数据证实了基于母国的社会关系网络对国际创业绩效的促进作用,并将其归因于社会关系网络的三种信息收益(即关于外国市场机会的一般知识、建议和经验性知识以及信任和团结),而过度依赖CEO个人的国际关系网络则不利于国际创业绩效的取得(Musteen等,2010)。由此可见,不同层次的网络关系对国际创业绩效的影响存在显著差异,因此,未来在研究网络关系能否激发国际创业导向和加快国际化速度时也一定要区别对待不同层次的网络关系。

2.网络关系强度。国际创业研究学者们在认知强关系和弱关系对于国际创业重要性方面存在分歧。一些学者(如Sharma和Blomstermo,2003)认为,弱关系对国际新创企业的初始国际化而言非常重要;另一些学者(如Evers和O’Gorman,2011)研究发现,强关系是新创企业国际化的关键使能因素;而还有一些学者(如Kontinen和Ojala,2011)则发现,强、弱关系在国际创业中起着同等重要的作用。现有相关研究主要揭示了网络关系强度对国际创业机会识别和开发、知识获取和创造、国际化速度以及国际创业绩效的影响作用。例如,Granovetter(1973)、Granovetter(1985)和Burt(1992)研究发现弱关系是获得各种非冗余新信息的有效手段,Floyd和 Wooldridge(1999)以及 Kontinen和 Ojala(2011)证实了弱关系带来的信息更有助于国际创业机会识别。其他学者研究发现,强关系因能够提供更加可靠的信息(Granovetter,1985)并且只把信息传递给关系网络成员,即所谓的“圈内人优势”(Chandra等,2009),而能够加快国际创业机会的开发(Ellis,2011)。有些国际创业研究(如Blomstermo等,2004;Loane和Bell,2006;Presutti等,2007)似乎只看到弱关系在国际化知识获取和利用方面的重要性,而忽略了强关系对国际创业的影响。事实上,弱关系仅仅有助于显性知识的获取,而强关系则不仅有利于隐性经验知识的获取,而且还有助于战略合作伙伴通过互动来创造新的知 识 (Johanson 和 Vahlne,2009;Freeman 等,2010)。

创业机会研究存在两种不同的观点:一是机会发现观,这种观点假设市场上存在有待被识别的机会(Kirzner,1973);二是机会创造观,这种观点假定机会是由创业者创造的(Schumpeter,1934;Gelbuda等,2003)。网络关系中的战略合作伙伴(强关系)在交互中共同创造新的专有知识,这些专有知识使得他们能够创造新的创业机会(Johanson和 Vahlne,2009)。Zhou等(2007)并不像Kiss和Danis(2008)那样认为强、弱网络关系对新创企业的国际化速度起同等重要的促进作用,而是认为国际新创企业更多利用强关系来节省信息搜寻成本,降低在外国市场上经营的风险、不确定性和交易费用,从而提升国际创业绩效。

由上可见,未来的相关研究不仅要探究争议问题的产生根源,而且还应该探索网络关系强度是否与不同国际创业模式所要求的资源投入程度相关,即网络关系强度是否会影响国际创业模式的选择。

3.网络关系结构。现有的国际创业文献一致认为:相对于网络从属位置而言,国际创业模式的选择和国际创业机会的识别更容易受到国际新创企业所处的网络中心位置的影响。例如,国际新创企业如能占据网络中心位置,就能传递自己可以信赖的信号,潜在的外国合作伙伴会因此而对它做出有利的评价,这样就会提高国际新创企业通过缔结国际联盟实施国际化的可能性(Al-Laham和Souitaris,2008)。又如,根据结构洞理论,如果创业者的国际关系网络位于结构洞附近,那么,他们就更有可能识别国际创业机会(Ellis,2011),因为关于创业机会的新信息往往是通过处于不同网络的个体的桥接关系来传播的(Burt,1997)。此外,我们还发现研究网络关系结构如何影响国际创业的文献极为罕见,而且现有的相关研究都采取静态视角。因此,未来除了要探索网络中心位置是否可以通过知识获取和创业导向激发来加快国际化速度和提升国际创业绩效等问题外,还应该从动态的角度去分析国际新创企业的网络关系结构演变以及网络中心位置是否会对国际创业产生负面影响。

4.关系网络形成。现有研究主要分析了不同的网络关系形成方式影响国际创业模式选择、国际创业机会开发和国际化速度的作用机理。有学者(如Crick和Spence,2005;Ojala,2009)强调了主动式联网对企业进入外国市场的重要性 ,但在Evers(2011)以及 Kontinen和 Ojala(2011)看来,由其他企业主动提供的关系网络(unsolicited network)把尚处在生命周期早期阶段的新创企业带入外国市场并使其成为天生全球化企业这也是一个不争的事实。例如,Crick和Spence(2005)研究发现,一些中小企业通过接受主动送上门来的订单打入了国际市场。Chandra等(2012)完成的一项研究表明,一些发现国际机会的企业会通过关系网络寻找一些自己心仪的企业,包括新创企业,并赋予后者必要的资源或授予后者必要的专门技能,一起开发国际机会,进而使一些新创企业从创立之初就成为国际新创企业 。由此可见,主动式联网和被动式联网在国际创业过程中都起到一定的促进作用。但是,现有研究并没有探讨采取主动式联网方式的国际创业其绩效是否显著优于采用被动式联网方式的国际创业,因此,后续相关研究应该致力于解答这个问题。

5.社会资本。除了考察具体的网络关系外,关系网络视角下的国际创业研究还分析了较为抽象的社会资本对国际创业的正面作用,即社会资本有助于知识获取和知识创造,从而加快新创企业的国际化进程,进而提高国际创业绩效。在知识获取方面,Presutti等(2007)的研究结果显示:社会资本的结构维度与它的认知和关系维度相比,更有利于知识获取,而知识获取与新创企业国际化成长(经济和创新任务绩效结果)正相关。由此不难推断,社会资本的结构维度比它的另外两个构成维度更加有利于国际创业绩效的提升。事实上,后续研究就证实了这一推断。具体而言,Musteen等(2010)研究发现:地理上分散的网络(结构维度)有助于获得卓越绩效,对个人关系(关系维度)的过度依赖不利于国际创业绩效的取得,而语言共同性(认知维度)并不会转化为超常的国际创业绩效。在知识创造方面,并非社会资本的各个构成维度都可以帮助国际新创企业提升知识创造(社会化、外在化、组合化和内在化)以及与吸收能力相关的知识获取、吸收、转化和利用的效率(Prashantham 和 Young,2011;黄胜,2011)。由此可见,社会资本的三个构成维度在国际创业过程中的相对重要性存在差异。因此,未来可以探讨社会资本是否还会对国际创业产生其他方面的影响,如社会资本是否有利于识别和开发国际创业机会以及激发国际创业导向,从而提升国际化速度和国际创业绩效。

关于关系网络对国际创业作用的研究还考察了国际创业关系网络发挥作用的情境因素,并且都将制度环境作为权变因素。在新兴市场经济或转型经济国家中,制度缺失或缺陷会增加识别、评估交易伙伴的费用以及其他交易费用,因此,社会关系被认为在这些国家发挥着非常重要的作用(Rangan,2000)。虽然强关系和弱关系都会对新创企业的国际化速度产生直接的正面影响,但影响程度要取决于相关国家的制度健全程度(Kiss和Danis,2008)。也就是说,在 Kiss和 Danis(2008)看来,不同的网络关系(强关系和弱关系)影响新创企业国际化进程的程度要受到制度环境的影响。不过,他们的研究只是笼统地谈到了制度健全程度,并未严格区分制度环境的规制、规范和认知三个维度及其与关系网络的匹配情况。进一步地,Clercq等(2010)通过实证研究检验了制度环境在新兴经济体背景下对于协会活动与创业活动间关系的调节作用:规制和规范制度环境在协会活动和创业活动关系中扮演着负向调节作用,而认知制度环境则扮演着正向调节作用。与封闭经济体的创业者相比,开放经济体的创业者更可能通过社会关系来识别国际机会,并且随着国际经验的积累 ,对社会关系——作为识别国际机会的手段——的使用会变得越来越频繁(Ellis,2011)。由此可知,关系网络可以通过发挥替代效应(替代正式的制度支持),来促进发展中国家企业的国际创业活动。由于国际创业离不开政治与法律环境、经济环境、技术环境和文化环境,因此未来还应对不同的制度环境及其构成维度对关系网络与国际创业导向、行为和绩效之间关系的作用进行深入探讨。

(二)关系网络对国际创业的负面影响

关系网络对国际创业的作用研究更多是围绕关系网络的正面作用展开的,但也有学者(如Anderson等,1994;Coviello和 Munro,1997;Gulati等,2000)研究发现,关系网络也有可能对新创企业的国际化产生抑制作用。尽管社会关系网络的信息收益已经在国际创业案例研究中得到了证实,但它的抑制作用却很少有人去检验(Ellis,2011)。不过,Uzzi(1997)和Batjargal(2003)曾先后指出,过度嵌入强关系有可能会导致机动性和灵活性缺失,这是社会资本变成社会负债的典型例子。Musteen等(2010)则研究证实了过度依赖个人关系会导致创业者自满、阻碍信息流动和新关系构建,因此不利于新创企业提升国际化速度和国际创业绩效。因此,未来有必要充分揭示不同类型的关系网络对国际创业的负面影响。

除了关系网络固有的不利因素之外,过度依赖关系网络也会影响我们搜寻机会的主动性。实际上,关系网络也仅仅是识别国际机会的一种途径,还存在其他识别合作伙伴的非关系网络方式,如正式搜寻、交易会和广告等(Ellis,2011)。创业者的关系网络具有明显的机会边界,因而会限定基于关系的交易范围,并可能导致创业者选择次优的国际化路径。例如,相对于其他机会识别方式而言,源自于动用社会关系的交易更易受到地理、文化、心理和语言距离的制约(Ellis,2011)。根据有限理性人假设,如果过度依赖关系网络,那么必然会忽视识别国际机会的其他方式。Vasilchenko和 Morrish(2011)以及 Chandra等(2012)认为,在搜寻国际机会方面,偶然撞见和偶发事件有可能是社会网络的代理变量。

四、关系网络与国际创业的协同演进机制

事实上,我们不应把关系网络与国际创业之间的关系简单地看作是一方决定另一方,而应根据时间条件进行具体的分析。而且,两者之间应该存在协同演进的动态作用关系。协同演进的思想最早出现在生物学领域,20世纪70年代逐渐扩展到组织研究等诸多领域。在组织研究领域,协同演进是指组织与环境之间呈现互为因果的动态关系,环境影响组织的决策和行为,迫使组织去适应环境的变化;反过来,组织又能够通过与环境的互动来能动地改造环境,创造对自身有利的外部条件。那么,究竟什么样的问题才适用协同演进思想来分析呢?Volberda和Lewin(2003)做出了明确的解答:协同演进分析既可用来分析不同研究层次之间的多向因果关系,也可用于开展基于时间演进的纵向研究,还可用来研究互动、时滞等多重效应。关系网络与国际创业的协同演进研究是目前该领域最新的研究方向,主要关注关系网络与国际创业的互动以及关系网络演进对国际创业的动态效应两方面的问题。

(一)关系网络与国际创业的互动

从以上文献回顾可以看出,关系网络与国际创业是相互作用、相互影响的。一方面,有关关系网络对国际创业作用的研究显示,国际新创企业嵌入在特定的关系网络之中,国际创业活动必然要受到关系网络的影响;另一方面,国际创业关系网络构建研究表明,国际新创企业通过积累关系知识和提高关系能力主动构建、发展、维系和利用有特定用途的新的关系网络,以创造有利于国际创业的外部环境。尽管现有研究并没有明确阐述关系网络与国际创业的交互作用机制,但在国内一些学者的研究中已经蕴含了关系网络与国际创业相互影响的思想。例如,薛求知和周俊(2007)在他们俩构建的国际新创企业竞争优势的“优势环”模型中指出,企业家精神、企业资源和国际化网络的良性互动能确保国际新创企业得以建立并保持在国际市场上的竞争优势。一方面,关系网络是国际创业的社会基础,为发扬企业家精神提供了物质基础和社会载体;另一方面,企业家精神的发扬也有利于关系网络的构建和发展(郑准和王国顺,2011)。

(二)关系网络演进影响国际创业的动态效应

国际创业研究者们越来越关注考虑时间因素的动态过程导向型研究方法(Coviello和Jones,2004;Styles和Genua,2008),并且已经开始探索国际新创企业的关系网络如何随时间演化的问题。时间是新创企业国际化的中心议题,因此,国际化成长的速度毫无疑问地成为国际创业最重要的基于时间的维度(Jones和Coviello,2005;Prashantham和Young,2011)。虽然关系网络的演进会影响新创企业的国际化成长速度,但不同网络关系的重要性在国际新创企业生命周期的不同阶段会发生变化 (Hite和 Hesterly,2001;Jack,2005;Coviello,2006)。早期的国际创业关系网络研究都把国际新创企业依法设立的时间作为其起始时间,分析关系网络对于国际新创企业最初进入外国市场和后续国际化活动的影响,因而忽略了国际新创企业成立之前的准备阶段。虽然国际新创企业的后续成长在很大程度上受其成立后行为的影响,但前创建(pre-founding)阶段即孕育期(conception)是新企业积累基本资源和能力的关键时期,并且会对国际新创企业实现国际销售和后续国际化成长产生很大的影响(Moen和Servais,2002;Coviello,2006;Tan 等,2007;Cabrol和 Nlemvo,2008)。这就说明我们对关系网络演进过程的理解必须从国际新创企业生命周期的起点即孕育期而不是首次进入外国市场开始(Coviello,2006;Vasilchenko和Morrish,2011)。因此,对国际新创企业而言,一个完整的国际创业过程应该由孕育期、初创期、成长期和转折期四个阶段构成,其中当然包括国际化阶段。

在确定了关系网络演进过程的起点之后,国际创业研究者们开始尝试动态地分析关系网络演进对国际创业的影响,或者说试图分析关系网络演化对国际创业的动态效应。随着国际新创企业的不断发展(从孕育期到初创期再到成长期),其所处的关系网络位置、所属的关系网络类型和构成都会发生变化。现有相关研究大多认为,国际新创企业的关系网络会从初创期的个人非正式的社会嵌入网络(强关系)转变为组织间正式的商业网络(弱关系)(杨忠等,2007;Gabrielsson等,2008;Zettinig和 Benson-Rea,2008)。例如,Sasi和Arenius(2008)认为,那些依赖企业家个人长期维系的二元关系的国际新创企业能够成功实现旨在获得全球业务的早期国际化成长,但只有那些成功地把二元关系转化为多边网络关系的国际新创企业才能实现重要的后续国际化成长。不过,Coviello(2006)提出了不同的观点,他认为正式的商业关系而不是社会关系在新创企业国际化的三个阶段(构想、商业化和成长)占据主导地位。其实,这两种观点的分歧就在于:对于新创企业的初始国际化,社会关系和商业关系哪个更加重要,而这主要取决于国际新创企业所提供产品或服务的性质与创业者先前经历的差异性。如果国际新创企业所提供产品或服务的性质与创业者先前的经历毫不相干,那么,创业者从一开始就得构建商业网络关系。

需要指出的是,上述基于时间的关系网络变化与新创企业国际化成长的协同演进本身并不是一个自然而然的过程,而是国际新创企业有目的地主动构建和发展网络关系的过程。在关系网络演进过程中,社会资本既可能贬值也可能增值。随着时间的推移,关系衰退(tie decay)、关系过时(tie obsolescence)和关系效用生命周期(tie utility life cycle)三个不同的过程都有可能导致国际新创企业的社会资本贬值;与集中搜寻相比,分散搜寻能更有效地促进国际创业企业的社会资本增值(Prashantham 和 Dhanaraj,2010)。当前有关关系网络演进对国际创业动态效应的研究只分析在国际新创企业生命周期的不同阶段关系网络演进结果与企业在相应阶段的发展相匹配的情况,并没有分析关系网络从生命周期的上一阶段如何演变到下一阶段的过程,也没有讨论国际创业者应该采取什么策略才能使关系网络朝着有利于其提升国际竞争优势的方向发展这个问题。

五、结论与未来研究展望

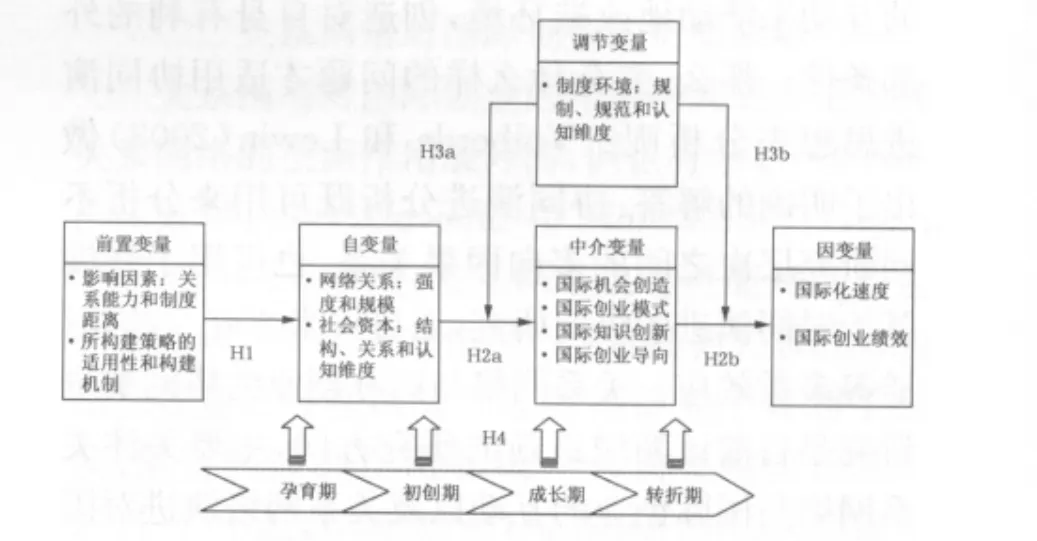

虽然国外学者普遍认同国际商务理论和创业理论是国际创业研究基础理论的观点,但已有的国际创业研究大多是基于国际化知识、国际创业模式、国际创业导向、国际创业机会等四个方面的某些要素来构建国际创业理论,很少有学者从国际商务理论和创业理论的交叉融合视角去整合以上四个方面的研究成果。Mathews和Zander(2007)从国际商务和创业学交叉融合的视角把国际市场进入时机、路径以及影响国际化行为和战略选择的关键因素等问题整合到一个框架中进行讨论,并把这些问题归纳为发现新机会、配置资源以开发机会以及与对手展开竞争这三个国际创业过程的重要阶段。Mathews和Zander(2007)的研究可能是这方面为数不多的尝试之一。因此,本文从关系网络的角度出发,通过融合国际商务理论和创业理论的观点并借鉴国际创业研究的最新成果,构建了一个包括前置变量、自变量、中介变量、因变量和调节变量的国际创业动态研究整合框架(参见图1)。

图1 基于关系网络视角的国际创业动态研究整合框架

尽管关系网络视角下的国际创业研究已经取得了丰硕的成果(其中,关于关系网络对国际创业作用的研究成果最多,国际创业关系网络构建的研究成果较少,而关系网络与国际创业协同演进的研究成果最少),但仍然存在较多不足,还有不少问题有待解决。

第一,加大国际创业关系网络构建策略适用性和构建机制研究的力度。一方面,尽管现有研究讨论了国际创业关系网络的多种构建策略,但并没有回答每种策略的适用性问题。由于国际创业者要面临在多种制度环境下获得同形化和合法性的艰巨任务(Kiss和Danis,2008),因此,后续研究有必要解答国际新创企业为了构建某一特定类型的网络关系应该采用哪种或哪些策略,那些缺乏先前网络、很少或者没有国际市场开发经验的国际新创企业又应该如何构建和发展网络关系,以及特定的关系网络构建策略适用于哪些情境等问题。另一方面,现有研究仅仅识别了影响国际创业关系网络构建的认知性主观因素,但没有发掘促进跨国网络关系形成的情感性主观因素(如国际创业导向和国际创业动机等),也没有对这些影响因素进行有机整合,因而无法全面解释国际创业关系网络的形成机理。后续相关研究应该系统考察影响国际创业关系网络构建的主要因素,并深入揭示这些因素的交互作用及其对关系网络构建的综合影响,即国际创业关系网络的构建机制问题。例如,我们可以假设:网络能力与国际创业网络关系规模正相关,制度距离与国际创业网络关系规模和强度负相关,而制度距离在网络能力与国际创业网络关系规模之间具有正向调节作用(H1)。

第二,深入考察关系网络影响国际创业的作用机理。首先,在中介变量方面,尽管现有文献识别了关系网络影响国际创业绩效的四个中介变量,但却把这四个中介变量视为相互独立的变量。后续研究可以探讨其中的某个中介变量(如机会创造)是否还会成为关系网络与其他中介变量(如国际创业模式)的中介变量,因为国际新创企业的战略取向不是从关系网络中获得国际化知识以“规避风险”,而是与网络关系伙伴共同创造知识以“发掘机会”(Oviatt和 McDougall,2005)。例如,我们可以假设:国际创业模式、国际知识创新、国际机会创造和国际创业导向在关系网络与国际创业绩效之间发挥中介作用,而机会创造还在关系网络和国际创业模式选择之间发挥中介作用(H2a和H2b)。其次,在调节变量方面,关系网络视角下的国际创业研究侧重于对知识获取和知识创新等认知因素的探讨,从而忽略了国际创业导向等情感因素。然而,Jantunen等(2008)采用299家芬兰国际新创企业的样本数据,研究证实了战略导向(创业导向、学习导向和国际化成长导向)与国际绩效之间的正相关关系。现有研究已经注意到关系网络发挥作用的情境因素,但这方面的研究为数甚少。因此,未来可以深入到维度层面来分析关系网络与制度环境的交互作用对国际创业导向、国际知识创新和国际创业绩效的影响。例如,我们可以假设:制度环境的规制、规范和认知维度在关系网络与国际创业绩效间的关系中起着调节作用(H3a和H3b)。再者,关系网络对国际新创企业而言是一把双刃剑,过度依赖任何一种类型的网络关系都可能损害国际创业绩效,如何确定不同类型网络关系的比例以优化国际创业绩效,也是一个值得后续研究关注的问题。最后,在研究设计方面,现有国际创业文献主要以发达国家的国际新创企业为研究对象,针对新兴市场国家尤其是像我国这样的经济转型国家的研究还不多见(Zhou等,2007)。由于我国的制度环境与其他国家存在较大的差异,国外的研究结论可能不适合我国的现实国情,未来应该深入开展针对我国国际新创企业的本土化研究。例如,在中国的制度、文化背景下,我们可以把强关系进一步细分为血缘关系和利益关系,并通过收集大样本数据实证检验以知识创新为中介的本土和国际关系网络影响国际创业绩效的作用机制。

第三,加强对关系网络与国际创业协同演进机制的研究。无论在理论还是在实证方面,有关关系网络与国际创业协同演进机制的研究都还刚刚起步。首先,现有文献并没有明确提出关系网络与国际创业的互动机制,关系网络与国际创业相互影响的思想只是隐含在为数不多的研究中。因此,国际创业如何与关系网络结构相互动态影响,是一个值得后续研究关注的问题。具体而言,国际新创企业是否会随着时间的推移,通过不断积累国际化经验来逐渐提高其网络位置的中心度,国际新创企业在占据网络中心位置以后是否能够积累更多的国际化经验并构建可持续竞争优势等都是值得深入探讨的问题。其次,基于时间的网络关系演进与新创企业国际化成长的纵向研究基本上都采用追溯性(retrospective)案例研究方法,因此,研究结论的可靠性和可推广性还有待基于纵向大样本数据的定量检验来提高。Styles和Genua(2008)在考察了依靠科研成果商业化建立起来的澳大利亚高科技国际新创企业的国际化过程之后发现,学者的弱关系、初始关系和国际关系在国际机会识别阶段显得比较重要,而后来的职业经理人关系网络则在国际机会开发阶段显得更加重要。因此,后续研究除了要长期纵向跟踪关系网络随国际创业发展的动态演化问题外,还应考察社会资本的三个构成维度在国际创业过程不同阶段对绩效的重要性。例如,我们可以假设:不同类型的关系网络或社会资本的不同维度在国际创业过程的不同阶段对国际创业绩效的影响存在显著差异(H4)。

[1]Al-Laham A and Souitaris V.Network embeddedness and new venture internationalization:Analyzing international linkages in the German biotech industry[J].Journal of Business Venturing,2008,23(5):567-586.

[2]Chandra Y and Coviello N.Broadening the concept of international entrepreneurship:Consumers as international entrepreneurs[J].Journal of World Business,2010,45(3):228-236.

[3]Chandra Y,et al.An opportunity-based view of rapid internationalization[J].Journal of International Marketing,2012,20(1):74-102.

[4]Coviello N E.The network dynamics of international new ventures[J].Journal of International Business Studies,2006,37(5):713-731.

[5]Coviello N E,et al.The emergence,advance and future of international entrepreneurship research[J].Journal of Business Venturing,2011,26(6):625-631.

[6]Ellis,P D.Social ties and international entrepreneurship:Opportunities and constraints affecting firm internationalization[J].Journal of International Business Studies,2011,42(1):99-127.

[7]Fletcher M and Harris S.Knowledge acquisition for the internationalization of the smaller firm:Content and sources[J].International Business Review,2012,21(4):631-647.

[8]Hansen J D,et al.Cross-national invariance of the entrepreneurial orientation scale[J].Journal of Business Venturing,2011,26(1):61-78.

[9]Jantunen A,et al.Strategic orientations of born globals—Do they really matter?[J].Journal of World Business,2008,43(2):158-170.

[10]Johanson J,et al.The Uppsala internationalization process model revisited:From liability of foreignness to liability of outsidership[J].Journal of International Business Studies,2009,40(9):1411-1431.

[11]Jones M V,et al.International Entrepreneurship Research(1989-2009):A domain ontology and thematic analysis[J].Journal of Business Venturing,2011,26(6):632-659.

[12]Keupp M M and Gassmann O.The past and the future of international entrepreneurship:A review and suggestions for developing the field[J].Journal of Management,2009,35(3):600-633.

[13]Kiss A N and Danis W M.Country institutional context,social networks,and new venture internationalization speed[J].European Management Journal,2008,26(6):388-399.

[14]Kiss A N,et al.International entrepreneurship research in emerging economies:A critical review and research agenda[J].Journal of Business Venturing,2012,27(2):266-290.

[15]Kontinen T and Ojala A.Network ties in the international opportunity recognition of family SMEs[J].International Business Review,2011,20(2):440-453.

[16]Mathews J and Zander I.The international entrepreneurial dynamics of accelerated internationalization[J].Journal of International Business Studies,2007,38(3):1-17.

[17]Nordman E R and Mele’n S.The impact of different kinds of knowledge for the internationalization process of born globals in the biotech business[J].Journal of World Business,2008,43(2):171-185.

[18]Oviatt B M and McDougall P P.Defining international entrepreneurship and modeling the speed of internationalization[J].Entrepreneurship Theory and Practices,2005,29(5):537-553.

[19]Ozgen E and Baron R A.Social sources of information in opportunity recognition:Effects of mentors,industry networks,and professional forums[J].Journal of Business Venturing,2007,22(2):174-192.

[20]Prashantham,S.New venture internationalization as strategic renewal[J].European Management Journal,2008,26(6):378-387.

[21]Prashantham S and Dhanaraj C.The dynamic influence of social capital on the international growth of new ventures[J].Journal of Management Studies,2010,47(6):967-994.

[22]Prashantham S and Young S.Post-entry speed of international new ventures[J].Entrepreneurship Theory and Practices,2011,35(2):275-292.

[23]Sasi V and Arenius P.International new ventures and social networks:Advantage or liability?[J].European Management Journal,2008,26(6):400-411.

[24]Styles C and Genua T.The rapid internationalization of high technology firms created through the commercialization of academic research[J].Journal of World Business,2008,43(2):146-157.

[25]Vasilchenko E and Morrish S.The role of entrepreneurial networks in the exploration and exploitation of internationalization opportunities by information and communication technology firms[J].Journal of International Marketing,2011,19(4):88-105.

[26]Volberda H W and Lewin A Y.Co-evolutionary dynamics within and between firms:From evolution to co-evolution[J].Journal of Management Studies,2003,40(8):2111-2136.

[27]Zettinig P and Benson-Rea M.What becomes of international new ventures?A coevolutionary approach[J].European Management Journal,2008,26(6):354-365.

[28]Zhou L,et al.Internationalization and the performance of born-global SMEs:The mediating role of social networks[J].Journal of International Business Studies,2007,38(4):673-690.

[29]黄胜.国际社会资本与新创企业国际化的关系研究[J].中国科技论坛,2011,(7):50-57.

[30]杨忠,张晓,陈扬,廖文彦.“天生全球化”企业持续成长驱动力研究——企业生命周期不同阶段差异性跨案例分析[J].管理世界,2007,(6):122-136.

[31]周劲波,黄胜.国际社会资本与企业国际化特征关系研究[J].科研管理,2010,(1):46-55.

[32]朱秀梅,张妍,李明芳.国际创业研究演进探析及未来展望[J].外国经济与管理,2011,(11):21-28.