1128—1855年黄河南泛对柘城县城市形态的影响

魏明洁

(河南大学 黄河文明与可持续发展研究中心,河南 开封 475001)

一、引言

有关黄泛平原特殊景观研究吸引了许多学者的关注,如俞孔坚[1][2]探讨了黄泛平原区“水城”的景观形态和形成机制,总结了黄泛平原城市防洪排涝的三大措施。也有部分学者对具体古城进行了研究,如我们课题组已对商丘[3]、杞县[4]、开封、宁陵、柘城、虞城[5]、睢县、夏邑等古城进行了细致考察。另外,陈曦[6]对商丘9个古城,许继清、张庆[7]仅针对商丘个案的研究。需要指出的是陈曦从黄泛影响的宏观视角对商丘地区古城独特的城市形态和洪涝适应性景观进行探讨,贡献不小,但其对各古城的变迁及被灾情况的研究较为宽泛。各古城因所处区位的差异,遭受黄泛影响的程度不同,有必要进一步开展典型古城研究[8]。

今河南省柘城县距黄河的最近距离约为80公里,可以说黄河对柘城县无任何直接影响。但从历史角度而言,黄河对柘城县的影响较为深刻。据统计,在黄河南泛期间(1128-1855),柘城决溢16次,决9次,溢7次。且柘城所处的地理位置特殊,西北毗邻开封,东北接商丘,西南紧挨淮阳,史念海先生曾指出:“如果联系开封、商丘、淮阳三县市成一个三角形,在这个三角形中的地区,也就是现在黄河以南平原上遭受洪水泛滥较为频繁的一个地区。”[9]而柘城就位于开、商、淮三角区之内,是黄泛平原受黄河影响较为深刻的城市之一。

今柘城县境内惠济河、废黄河斜贯南北,涡河横穿县南区域,其他河渠网布全境(图1)。惠济河是涡河的一大支流,是古汴河与黄河决口故道产物,清乾隆六年(1741)对此进行了大规模治理。涡河、惠济河流域在历史上屡遭黄泛影响,中上游表层多粉沙土,易冲塌,河道淤塞较重,排水不畅,旱、涝、碱、沙灾频繁。

二、研究区概况

柘城县位于河南省豫东平原,西连太康县,北接宁陵县,东北与商丘市交界,东南与鹿邑县接壤。全县总面积1048km2,辖8镇13乡,1个办事处,494个行政村,总人口100.4万人。柘城历史悠久,上古之世即为朱襄氏故居。夏称“株野”,商称“秋地”。至秦乃置县,“邑有柘沟,以此名县”,乃称“柘县”。隋开皇十六年(596)更名为“柘城县”,划归梁郡管辖,唐初仍属梁郡,天宝元年改属宋州睢阳郡。北宋初属京东西路应天府,崇宁四年改属拱州,金、元属睢州,明、清属归德府。1914年属开封道,1932年划归河南省第二行政督察区。建国后划归商丘专区,1958年改属开封专区,1961年恢复商丘专员公署,至1969年改称地区行署,1987年归属商丘管辖。

柘城县属于历史上的黄河泛区,地势平坦,为泛淤平地,土质多为沙壤土或壤土。地势西北低,东南高。柘城属暖温带大陆性季风气候,年平均气温14.3℃,年降水量为720.7毫米,无霜期217天。

三、黄河南泛对柘城的灾害特征分析

(一)1128-1264年间,黄河南泛对柘城影响较小

自金初至清咸丰五年的700多年间,黄河大多数在今河道以南行河。金初数十年间,黄河迁徙不定,河道流向缺乏具体记载。

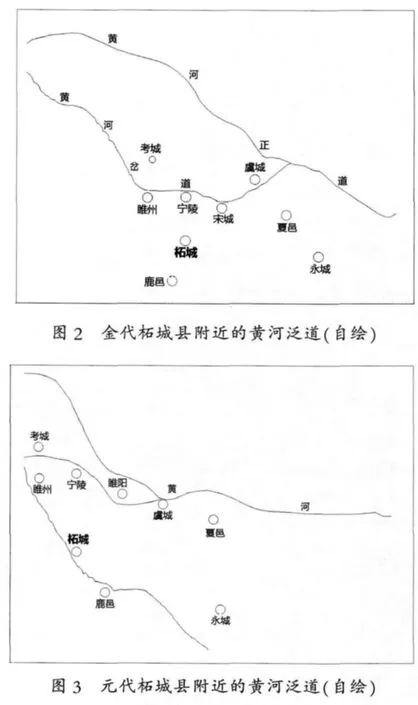

金太宗天会六年(1128)杜充决河后,黄河即在今河道以南泛滥。《黄河水利史述要》根据《金史·河渠志》分析得出,金大定八年(1167)至金章宗明昌五年(1194)间,黄河在河南大致分为三支:主流经荥阳、新乡、汲县、长垣、济阴、定陶、虞城、徐州等地会泗入淮。另外两支则经过商丘地区:一支经濮阳、郓城、嘉祥、沛县至徐州合主流入淮;一支由延津经封丘、开封、陈留、杞县、宋城、虞城,与主流会合入淮[10](图2)。可见当时黄河主流的行洪不畅,淤积严重,致使黄河下游地区决溢频繁。但由于柘城距离黄河岔道有一定距离,距主流也相距甚远,在此期间有记载的河患只有康熙《柘城县志》卷二《城池》中最早的:“金世宗大定二年(1162),秋七月黄河决卫州,弥漫商、宁、睢、柘间。”可见,河患对柘城有一定的影响,但影响较小。

(二)1264年后,黄河南泛开始直接影响柘城

对柘城产生较大影响的黄河水患始于金哀宗天兴三年(1234),当时蒙古兵“又决黄河寸金淀之水以灌南军(宋军),南军多溺死,遂皆引师南还”。之后,据《黄河水利史述要》分析:“黄河可能由封丘南、开封东至陈留、杞县分为三股:一股经鹿邑、亳州等地会涡水入淮;一股经归德、徐州,合泗水南下入淮;一股由杞县、太康,经陈州会颍水至颍州南入于淮。”其中,经鹿邑、亳州等地会涡水入淮的一股河道,对柘城影响较大,今惠济河就是清乾隆间依此河道开挖的(图3)。

根据相关历史文献资料,将1264—1855年期间有关黄河在柘城的决溢情况整理成表格。

由下表可知,1264-1855年期间黄河为灾柘城具有以下特征:

1.1264 -1855年期间,决溢共计15次。其中,决9次,泛溢6次。按朝代划分,元代5次,其中决2次,泛溢3次;明代7次,其中决6次,泛溢1次;清代3次,其中决1次,泛溢2次;按季节划分,决溢主要集中在夏秋两季,因柘城所处的气候带属于暖温带大陆性季风气候,夏秋暴雨集中,同时,这两个季节也是黄河决口和泛溢发生的高峰期。

2.黄河在柘城境内决口有一个高峰期,即在明

朝嘉靖、万历年间期间。在此期间,黄河水患主要以决口为主,泛溢较少。

1264—1855年柘城县黄河决溢统计表

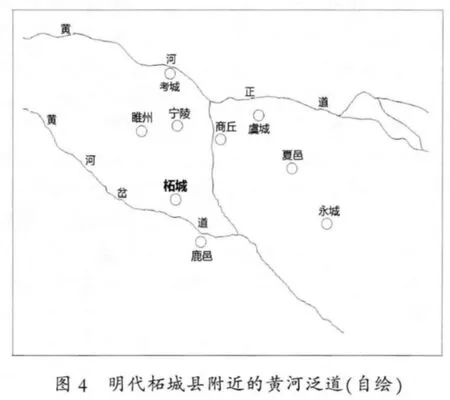

3.总的来说,夏秋两季黄河对柘城影响最为严重,而灾患主要是以决口为主,且集中在明代。首先,金末元初期间,黄河在封丘南、开封东,至陈留、杞县分为三股,开始对柘城产生影响;其次,黄河对柘城影响最深刻是在明代前中期,此时黄河呈现多股漫流状态,黄河水量大,汴、颍、沙、涡等河道小,不能一下子接纳,出现决口与漫溢,此时柘城位于汴河以南,涡河以北,并紧挨涡河,受涡河影响较大,河患严重(图4)。也就是在此期间,即明嘉靖二十一年(1542),柘城城址发生迁徙,后于明嘉靖三十三年(1554)在旧城南关修筑新城,并沿用至今日。第三,整个黄河南泛时期,对于柘城城址的变迁与固定、防洪系统的修筑及境内水域格局的变化影响较为深远。

四、黄河南泛对柘城县的影响

(一)柘城城址的变迁与固定

1.上古至明嘉靖二十一年(1542)

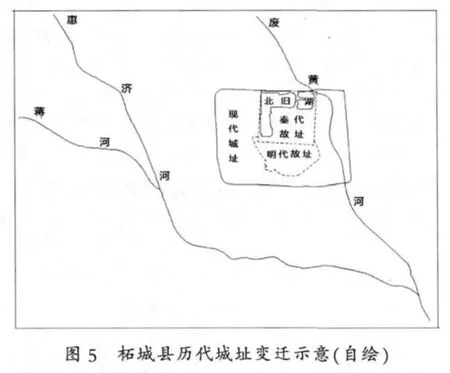

柘城历史悠久,上古之世即为朱襄氏故居,在县城东十里朱崮寺,上有朱襄陵。夏称“株野”,商称“秋地”。至秦时乃置县筑城,县名为“柘县”。隋开皇十六年(596)更名为“柘城县”,沿用至今日。明嘉靖二十一年(1542),“河决野鸡岗,入境二十余里,民被冲者万家,溺死者无计,浸城丈余,凡县治学宫民舍皆倒没,黄河围城,河流至三十三年北徙”。旧城圯于大水,没于泽国,约略今日“北旧湖”所在地。据光绪《柘城县志》卷二《建置志·城池》记载,当时的城池规模为“城围十一里,高二丈五尺,阔一丈八尺。池深一丈,阔两丈”。

2.明嘉靖三十三年(1554)至今

自明嘉靖二十一年(1542)柘城被黄河冲毁后,于三十三年(1554)在南关高地重新修筑新城。据光绪《柘城县志》卷二《建置志·城池》记载,新筑的城池规模和形制为“周四里,高二丈,阔一丈余外……深一丈,阔三丈,为门四,东曰迎煦,南曰向明,西曰望汴,北曰拱辰”,为县治所,一迄于今。之后,城池又经过不断地增筑完善,明万历十一年(1583)“重修东、西二门,为敌台八,为警铺十五,为娥眉甬道,于隍叠砖,为桥四,观益壮矣”。崇祯九年(1636)“创修砖城,改南门外向——曰阴阳,凿隍深之”。十五年(1642)“城复毁于寇,十六年因旧修之”。

明嘉靖四十四年(1565)至万历二十年(1592),经潘季驯治河后,黄河南北修筑堤防,归于今“黄河故道”一线,自此水患才转移到下游。万历三十四年(1606)至明末,河患多发生在徐州至安东之间,特别是在曹县、单县、沛县、徐州等地,决溢时常发生,河南境内的决溢已较少出现,但仍有余波会影响到柘城。其中,万历四十四年(1616)开封决口,黄河一度由涡河入淮,又因此年是大旱年,故对柘城影响颇深,据光绪《柘城县志》卷十《杂志·灾祥》记载“秋七月河决陶口,淹睢、柘,黄水夹城而流,煮粥振之”。明崇祯十五年(1642)九月,李自成率领的农民起义军与明军战于开封,据光绪《柘城县志》卷十《杂志·灾祥》记载“九月闯贼决黄河没汴及柘横流,民饥无生”。

清顺治十四年(1657)“复修建城楼,四门各一,敌楼十二,垛口九百九十七,吊楼四”,康熙二十八年(1689)重修。乾隆二十六年七月十八日、十九日(1761年8月17日、18日)在黄河中游发生的特大洪水,主要来自黄河三门峡至花园口区间的伊、洛、沁河和直接汇入黄河的10多条小支流,据光绪《柘城县志》卷十《杂志·灾祥》记载“秋黄河水溢阳桥……旧城西门冲决……始得无虞”。乾隆二十九年(1764)复修。清道光二十一年(1841),河决祥符三十一堡,灌开封城,害及河南、安徽二省五府二十三州县,“自河南省城至安徽盱眙县,凡黄流经行之处,下有河槽者溜势湍激,河宽二三十里至百数十里不等,河南以祥符、陈留、通许、杞县、太康、鹿邑为最重,睢州、柘城次之”。

综上,柘城自1554年由原城址迁至南关筑新城至今,城址未曾变动。但在1855年黄河改徙之前,黄河对柘城的影响始终没有停止,黄患使得城墙与河堤不断破坏,而寇乱也会造成黄河的决溢与城池的损坏,同时,经过长时间的风雨剥蚀等天然损耗,官府与民间组织不断在其原址上重修,使得城池的规模会有不同程度的增与损。改革开放后,柘城城市的规模才逐步扩张,特别是最近十年,由于城内用地日益紧张,基础设施渐趋陈旧,于是渐渐将政府单位或部门迁到柘城北旧湖以北,即1554年之前的县城所在地以北(图5)。现在政府将北旧湖逐渐打造成城市休闲与宜居之地,并大力建造诸如交通、供水、排水等一系列基础设施,原地处低洼,居住环境不佳的北旧湖,现已发展成为柘城新贵趋之若鹜的风水宝地。

(二)柘城防洪系统的修筑

柘城坐落在黄河下游的豫东冲积平原上,地势平缓开阔,无可居高岗隆丘以避洪。在当地百姓漫长的治水实践中总结出一套完整的环城郭修筑护城堤的基础设施体系。其中,河堤、城墙是中国古代滨河城市防洪的普遍性措施[11]。而章生道则将护城堤看成“淮河和黄河下游沿岸许多城市郊区的地物标志特征”,护城堤也成为大华北地区滨河城市独特的防洪基础设施[12]。柘城是典型的“环城湖”城市形态,“环城湖”是由城墙、水体和护城堤三种实体要素按照一定规律组合而成的环形水体形态。柘城的御水河堤,古时就有,“柘旧有古堤,旧城堤城南过涡河北,弘治年间尚有其址,后于万历三十一年(1603)因水患,创筑新护城堤,崇祯十一年(1638)接筑之,为副城”,十五年(1642)农民起义破坏一部分,七月黄河决又冲没了,嘉庆二十年(1815)重新修筑。目前这段古城墙仅存的是城西北角的西城墙,也只有50多米长。万历三十一年(1603)年修筑新护城堤(环城),将旧城址也纳入护城堤之内,由原来的一面护城堤防,到环城护城堤防,形成了护城堤—城墙系统。

(三)柘城水域格局的变化

1.河流

黄河南下夺淮入海之后,携卷的泥沙对地势有淤平作用,改变了城市乃至整个黄淮平原的地貌形态。明嘉靖《柘城县志》卷二《城池》中记载“嘉靖二十一年黄河为患……池俱淤平”。可见,河水一旦决堤入城,就会对坑塘产生强大的淤平作用。以元至元年间而言,黄河分成汴、涡、颍三条河道,到了明朝变为以颍河或涡河为黄河的干流,这一变迁史与河道沿岸条件变化相关。明代治河采取保运、护陵两个原则。保运是防止黄河南北决口,影响漕运;护陵就是防止黄河向南决入泗州的祖陵或倒淹凤阳的皇陵。因此在明代以前,黄河经常以汴道为干流,同时存在睢、涡、颍数股并流的局面[13]。在此时期,黄河泛溢对柘城影响很大,改变了原有的淮河水系格局,许多河流在黄河的冲刷淤积下,已荡然无存。根据乾隆《归德府志》卷十七《水利略》记载,清代中期柘城境内的河流有:老(废)黄河、惠济河、沙河、仵家集沟、胡襄集沟、周家庄北沟、王需堂坡洼、官庄沟、叶家堂坡洼、王家集坡洼、明净岗沟、开花店沟、褚岗寺坡洼、伯岗集沟、山台寺洼、李滩店坡洼、鹚老鸟店沟、八里营沟、魏家楼沟、刘家屯沟、横沟、双庙集沟、慈圣集南坡洼、李铁集坡洼等共24道河渠,除老(废)黄河、惠济河、沙河外,其他河流都属小河流,诸多河流在黄水南泛的历史进程中现已无迹可寻,如据《金史·地理志》记载“柘城有涣水、泡水、泓水”,而现在已找不到踪迹。目前境内最大的河流为城内中部的惠济河和南部的涡河,此外在县城北部还依稀可见废黄河的遗址,柘城境内的废黄河是黄河南泛汇淮入海时的黄河行洪通道之一,当地居民也称此河道为“废黄河”。

2.湖泊与城湖景观

1542年之前的柘城县,据记载城内原先就有皇城潭、紫金沟、燕子池等湖泊,1542年黄河水冲城,城崩,大水灌注,“一时官署民舍没为巨浸,复修理新城公用户房存案”[14],到1554年才新筑城池,据光绪《柘城县志》卷二《建置志·城池》记载,“旧城虽废,遗址尚存,土刚坚固,足御水患,况河水自西北来,新城实赖以保障,新城土弱易颓,卒不可守,若更砖瓦,旧城亦一劳永逸之计也”。文献表明,在1542年柘城旧城被毁后,直至1554年才在南关筑建新城,这大概是因为在旧城被毁了之后的十多年里,原址仍能对黄患起到防御洪水的作用。

北城旧址,其地势低洼,加上不断的黄河影响,护城堤修筑后,才逐渐形成城湖。前人将此类湖泊的成因归结于黄河决溢所带来的大量泥沙淤积,逐渐形成外高内低的“城市小盆地”,从而导致城内郭内的积涝难以排出,而蓄积成的大面积坑塘[12][15]。“其地外高中洼,高者为沙砾,洼者为薮泽,则蒲鱼生焉”[14]。清代有诗:“十顷澄湖枕北门,萧萧芦荻自朝昏。天光倒浸浮云影,水气平沉积雨痕。沙鸟依人飞有伴,渔舟争渡晚相喧。当年旧迹凭谁问,满眼烟波欲断魂。”[16]这首诗说明了清代柘城城湖水域阔广,由此可断定目前柘城境内可见的湖泊是在城西北部明嘉靖二十一年前的城池所在地(图5)。时至今日,柘城的护城堤已圮毁无余,但城内水潭尚多,原城址已积水成湖。正是黄河屡次南泛,迫使人们择高而居,从北部的低地迁徙到南部的高地上,由此可判断柘城境内东南高西北低的地势形态。

[1]俞孔坚,张蕾.黄泛平原“水城”景观及其保护建设途径[J].水利学报,2008,39(6):688-696.

[2]俞孔坚,张蕾.黄泛平原古城镇洪涝经验及其适应性景观[J].城市规划学刊,2007(5):85-91.

[3]吴朋飞.商丘古城发展研究——兼析明代商丘城市的历史地理问题[J].商丘师范学院学报,2010(2):20-26.

[4]李娟.1128-1185年黄河南泛对杞县城市形态的影响[J].三门峡职业技术学院报,2011(3):82-87.

[5]纪朝荣.1128年——1855年黄河南泛对虞城县城市形态的影响[J].三门峡职业技术学院学报,2012(4):71-76.

[6]陈曦.河南商丘地区古城洪涝适应性景观研究[D].北京:北京大学,2008.

[7]张庆.黄河影响下的商丘古城空间格局探微[D].郑州大学,2010.

[8]吴朋飞.黄河影响下古城研究的几点认识[J].三门峡职业技术学院学报,2012(4):6-9.

[9]史念海.黄河流域诸河流的演变与治理[M].西安:陕西人民出版社,1999:170.

[10]水利部黄河水利委员会《黄河水利史述要》编写组:黄河水利史述要[M].北京:水利出版社,2005:227-236.

[11]吴庆洲.中国古城防洪研究[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[12]章生道.城治的形态与结构研究[C]//[美]施坚雅主编.叶光庭等译.中华帝国晚期的城市.北京:中华书局,2000:89.

[13]邹逸麟.黄河下游河道变迁及其影响概述[J].复旦学报,1980(S1):17.

[14]高玢.柘邑旧城士民感恩碑记[O].光绪柘城县志:卷七·艺文志.

[15]史念海.河山集(二集)[M].北京:三联书店,1981.

[16][清]窦絟.朱襄旧城泛舟[O].光绪柘城县志:卷九·艺文志.