氮离子束诱变创制冬小麦新种质研究初报

任杰成,许 瑛

(山西省农业科学院经济作物研究所,山西汾阳032200)

离子束辐射诱变技术是近年来发展起来的一项生物诱变育种技术,由于它不同于常规辐射育种而受到广泛关注。日、法、德等国家自20世纪60年代中后期开始,相继将离子束诱变技术应用于生物学研究,我国有关离子束诱变技术的研究起步于20世纪80年代,主要是将其应用于蔬菜和粮食作物如诱变处理小麦[1-4]、水稻[5-6]、棉花[7]、蔬菜[8-9]、花卉[10]等方面,以提高作物品种在产量、抗逆性等方面的性状,缩短作物改良时间,减少育种的工作量。

离子束注入作为一种新兴的辐射诱变源,具有传能线密度高的特点,在植物种质诱变育种操作中[11],其单位剂量诱变效率较X射线、γ射线电子束能量低;该方法可引起植物、动物、微生物基因的突变或改性,而且突变率高、突变谱广、重复性好[12],故被应用于种质资源创新、作物育种以及微生物菌种的改良。该方法的主要设备是离子注入机,在较高的真空条件下,由高压加速的气体离子轰击目标材料,使之产生突变,极大地增加了生物基因的突变几率,直接或间接地应用于选育新品种、新材料[13]。

郑州大学离子诱变育种及生物工程重点实验室自引进离子束注入设备以来[14],已对玉米、小麦、大豆等农作物和微生物进行离子束注入,从中获取了大量性状变异的群体,特别是在小麦育种方面,通过对40万粒小麦进行离子束辐射,发现辐射后当代就有较多变异,且有大量的质量性状变异,并且出现了植株变矮、熟期提早、单株产量提高等优良变异。

2008年,在山西省农业科学院旱地农业研究中心的帮助下,本研究采用氮离子束诱变育种技术,通过氮离子束照射小麦干种子,对小麦生产过程中的个别不利性状如植株太高、倒伏、抗旱差、种子秕瘦等进行诱变,使其向优良性状方面突破,经过3~4代连续定向选择,使目标性状能够基本保持,获得矮秆与各种突变类型且具遗传特性的新种质,从而缩短育种年限2~4 a,使品质优质率上升、抗病虫指数提高1~2个等级。

1 材料和方法

1.1 供试材料

供试小麦品种是2007年度山西省农科院经作所旱地小麦育种课题组生产的旱地小麦推广种长6878、晋麦68号、吕旱1608的干种子;供试设备为山西省农科院旱地农业研究中心的真空等离子注入机(由俄罗斯科学院强度物理材料科学研究所生产);供试气体为高纯氮(99.999%)。

1.2 处理方法

将准备好的种子放入样品盘相对固定,送入等离子体注入机,注入气体氮气,注入剂量为:CK.0;处理 1.8×1016N+/cm2;处理 2.6×1016N+/cm2;处理3.4×1016N+/cm2。注入速率为10 mA×28 kV。

1.3 选育方法

2008年将处理种子及时进行播种,出苗后的田间管理、试验地肥力等与未处理的相同。苗期调查出苗率,成株期调查植物学特性,收获后进行室内考种比较。利用系统选育的方法对每年的后代进行调查观察记载,选择性状向优良方面突变且遗传特性稳定的材料。

2 结果与分析

2.1 F1,F2表现

2008年秋天,将当年收获的长6878、晋麦68号、吕旱1608的干种子送到山西省农业科学院旱地农业研究中心通过3种剂量处理,结果表明,当年秋天种植的F1,其穗型、株型、株高等没有明显变化,全部混收;2009年秋天,仍然采用系统选育的方法,结果表明,穗型、株型、株高也没有发现明显变化。

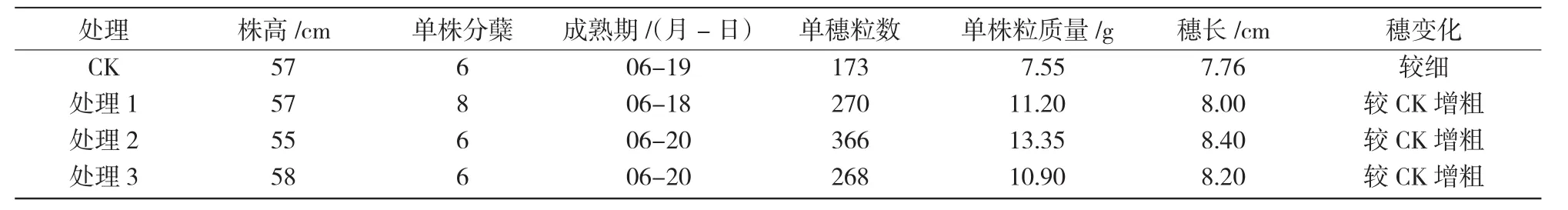

2.2 F3表现

2010—2011年度种植F3,发现长6878株高变化不明显,单株分蘖数、成熟期变化均不大;而单株穗粒数变化较大,单株粒质量增加3.35~5.80 g,单株穗长增加0.24~0.28 cm,目测穗粗较对照增加明显。调查结果列于表1。

表1 2010—2011年度长6878诱变处理变异性状调查结果

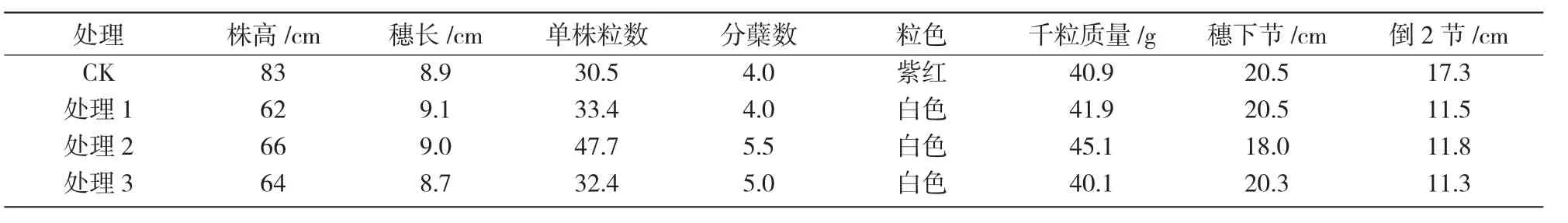

2.3 F4表现

2011—2012年度已连续选择至F4,目前已经选择出部分的突变体,尤其是长6878处理,变异比较明显(表 2)。

从表2可以看出,氮离子束诱变对于长6878已产生明显的影响,其株高降低显著,变幅达17~21 cm;穗长变化不大;倒2节显著降低,其降低株高占总株高的30%左右;粒色发生明显的改变,由紫红变白;千粒质量变化在1~4 g之间。

表2 2011—2012年度长6878诱变处理变异性状调查结果

2013年度已将相关材料升入品系比较、品系鉴定中,相关材料的生物学性状及遗传稳定性、产量等特性的变化将继续进行跟踪调查与分析。

3 小结

氮离子束诱变育种是一种切实可行的有效育种方法[15]。采用干籽诱变处理,不同品种和不同剂量处理后的结果不同。本试验确定了利用氮离子处理冬小麦的最适注入剂量为6×1016N+/cm2。当处理注入剂量超过8×1016N+/cm2时,植株的整体变化还有待进一步探讨。

通过诱变处理可引起株高、单株产量等一系列变异,最显著的是获得了矮秆植株。诱变处理后的第1~2代并没有实质性的变异,主要变异出现在处理后的3~4代。经过试验后的诱变新材料其变异性状的稳定性,仍需进一步鉴定和研究。

[1]陈秀兰,柳学余.利用离子束注入诱变创造小麦新种质[J].江苏农学院学报,1998,19(2):62-64.

[2]聂利红,崔党群.离子束介导大豆DNA转入普通小麦后代的麦谷蛋白和醇溶蛋白分析 [J].麦类作物学报,2006,25(3):125-127.

[3]宣云,王云峰,黄群策,等.离子束生物技术在小麦遗传改良中的应用[J].中国农学通讯,2004,20(1):32-34.

[4]杨赞林,甘斌杰,余增亮,等.离子注入小麦诱变育种的回顾与展望[J].安徽农业科学,2002,30(5):639-619.

[5]余增亮,何建军.离子束注入水稻诱变育种机理初探[J].安徽农业科学,1989(1):12-16.

[6]黄群策,带喜梅.低能氮离子束对不同倍性水稻的诱变效应[J].杂交水稻,2004(3):57-61.

[7]程备久,田秋元.离子注入法导入棉花外源基因的研究[J].安徽农业大学学报,1993(增刊):1-3.

[8]皱振祥.离子束注入在番茄育种的应用[J].安徽农业大学学报,1994(3):321-325.

[9]李金国,刘敏.我国蔬菜诱变育种研究进展[J].河南农业科学,2003(7):40-42.

[10]孙宁,张磊.离子注入对凤仙试管苗组织培养和成花的影响[J].华北农学报,2009,24(3):159-161.

[11]薛战超,彭琳.氮离子注入大豆对M4代性状遗传变异的影响[J].河南农业科学,2008(7):47-50.

[12]刘录祥,程俊源.植物诱变育种新技术研究进展[J].核农学通报,1997(4):187-190.

[13]郝学金,王丽娜,闫六英,等.利用等离子体注入枣树接穗的诱变技术初探[J].山西农业科学,2012,40(9):930-932,939.

[14]赵国丽.茄子离子束诱变育种研究初报 [J].中国果菜,2011(10):48-49.

[15]王创云,王陆军,秦作霞,等.N+离子束注入玉米自交系变异的生物学效应与分子标记分析 [J].华北农学报,2011,26(5):131-134.