宋英宗、宋神宗朝翰林学士与治平、熙丰诗坛——以王安石为中心*

陈元锋

(山东师范大学文学院,山东济南,250014)

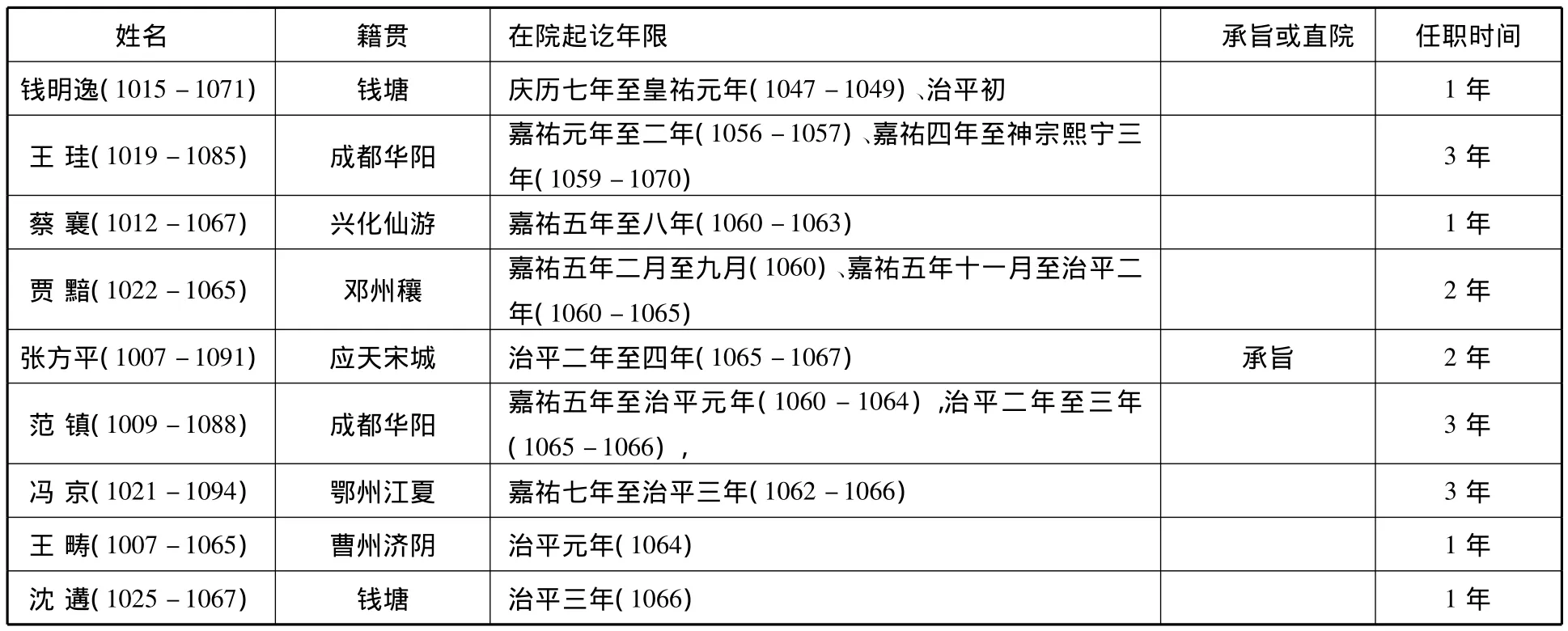

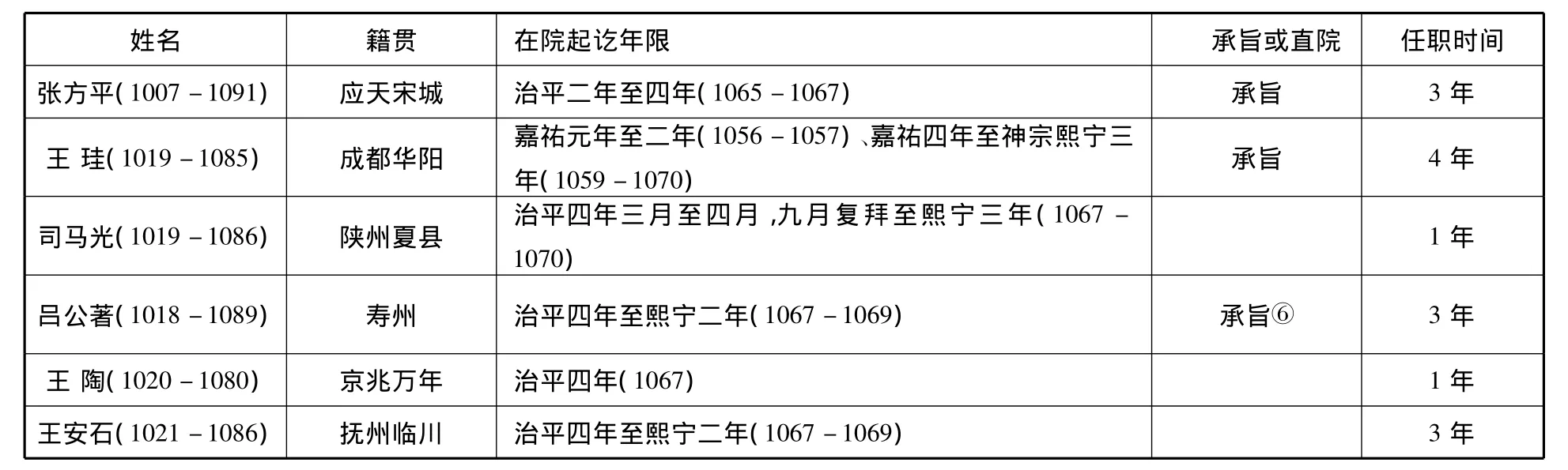

宋英宗嘉祐八年(1063)四月即皇帝位,在位4年,任用翰林学士共9人。宋神宗治平四年(1067)正月即位,在位18年,任用学士及直学士院共35人。考虑到英宗在位时间极短,及其与神宗朝政治与文化的延续性,故将英宗、神宗两朝作为一个阶段加以论述,神宗朝无疑是本文考察的重心。

孙觌说:“本朝鸿儒硕学,比比出于庆历、嘉祐间,而莫盛于熙宁、元丰之际。王荆公自谓知经明道,与曾南丰曾子固、二王(深父、逢原)四人者,发六艺之蕴于千载绝学之后,而自比于孟轲、扬雄,凡前世之列于儒林者,皆不足道也。”②孙觌:《读临川集》,曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第160册,上海:上海辞书出版社;合肥:安徽教育出版社,2006年,第328页。熙宁、元丰人才之盛,确实堪比庆历、嘉祐,不论是否从党派的眼光去看,王安石都是熙丰之际政坛与文坛最具影响力的中心人物。即使就本文讨论的主体翰林学士而言,王安石不仅文章节操都堪称“真翰林学士”,并自入翰苑起即开始推行熙宁新政,进而对翰苑制度之变革,对翰苑词臣之任用,尤其是翰林学士的政治职能,都给予直接有力的干预和推动,且贯穿于其政治活动之始终。但与前此欧阳修以翰林学士主盟嘉祐文坛、后此苏轼同样以翰林学士主盟元祐文坛不同的是,王安石在翰苑时间极短,且始终无意以文坛领袖自居,熙丰文坛的整体走向,也依违于政治与文学之间,呈现不同的面貌。

一、熙丰翰苑现状:学士缺人与词臣无文

宋英宗朝翰林学士9人中,有7人曾任仁宗朝学士,即钱明逸、王珪、蔡襄、贾黯、张方平、范镇、冯京;新任学士仅2人,即王畴、沈遘,2人任职时间均不足1年;学士承旨1人,即张方平。宋神宗朝翰林学士实为29人,其中前朝学士4人,即张方平、王珪、范镇、冯京;另有直学士院6人,即王益柔、陈襄、钱藻、安焘、蔡确、舒亶;学士承旨4人,即张方平、王珪、吕公著、韩维。

神宗朝学士人员组成的最大特点是直学士院员数为历朝最多。除上述6人外,曾布、邓润甫、章惇、许将、孙洙等5人也都系由直学士院擢为正员。

其次是学士人员变动较为频繁。任职时间最长者6年,即杨绘、元绛、邓润甫3人;其次为5年,韩维、曾布2人;任职仅1年(实际多不足1年)者竟达14人。而任职5年以上者除元绛为连续任期外,其他均系再入或三入翰林。这表明翰林学士的任用极不正常,也就难以保证较高的工作效率。由于政事变动,朝廷各种文书丛脞填委,学士院的写作任务相当繁重,然而实际情况却是,学士院常处于缺员的情况,熙宁后期及元丰时期尤为突出。其中原因,一是学士遴选制度严格,不轻易授人。更重要的是在王安石及其新党执政期间,对翰林学士也要求其能在思想上保持一致,以保证变法措施的顺利实施,为此不得不排斥对新法持异议者。

为了解决学士员额不足的状况,保证翰苑工作的正常运行,朝廷往往以权直或兼直填补空缺,作为权宜之计。如熙宁四年(1071),杨绘落翰林学士、御史中丞,“上曰:‘如何措置?’安石曰:‘此在陛下。’上曰:‘令绘出,翰林又少人。降一官令归院如何?’安石曰:‘欲令出,即差官直院可也。’于是诏绘落翰林学士、御史中丞,为翰林侍读学士”①李焘:《续资治通鉴长编》(简称《长编》)卷二二五“熙宁四年七月丁酉”,北京:中华书局,2004年,第5488页。。杨绘曾知谏院,神宗称其“抗迹孤远,立朝寡援,不畏强御,知无不为”。其落翰林学士与御史中丞职位的原因,是此前杨绘对安石排斥异己的做法及其以“新学”取士的弊端提出尖锐的异议。首先,他提出:“老成之人,不可不惜。当今旧臣多引疾求去:范镇年六十有三、吕诲五十有八、欧阳修六十有五而致仕;富弼六十有八而引疾;司马光、王陶皆五十而求散地,陛下可不思其故乎?”又说:“两制多阙员,堂陛相承,不可少。”其次,他指出:“方今以经术取士,独不用《春秋》,宜令学者以《三传》解经。”②《宋史》卷三二二《杨绘传》,北京:中华书局,1977年,第10449页。并陈述免役法之弊,故为安石所恶。为此,安石宁可差遣直院临时代理学士之职,也不愿让杨绘重新归院。从下边的附表二可知,熙宁四年七月杨绘落职后,学士院仅韩维、元绛两位正员及王益柔、陈襄两位直院,且韩维在告,无人宿直。史载:“诏知制诰王益柔、陈襄兼直学士院,候除学士罢直。时学士韩维在告,阙官宿直,故有是诏。”③《长编》卷二二五“熙宁四年七月壬寅”,第5490页。此年十月,王益柔因草《高丽国答诏》非工而罢兼直学士院,复以知制诰曾布兼直学士院,而陈襄直学士院时,“安石益忌之,擿其书诏小失,出知陈州”④《宋史》卷三二一《陈襄传》,北京:中华书局,1977年,第10420页。。

造成学士院时常严重缺员的原因,除了王安石执政时对人员安排的控制和干预外,熙宁中科举罢诗赋也直接造成翰林写作人才难以选拔,以及某些在职词臣写作水平的平庸低下。宋代两制词臣多为文学高选,一般由进士、馆职中文行优秀卓异者召试录用。治平三年(1066),参知政事欧阳修就曾对英宗指出馆阁“取才路狭”的现状⑤程俱撰、张富祥校证:《麟台故事校证》卷三“选任”,北京:中华书局,2000年,第131页。,但神宗即位后,随着馆职召试与进士科罢诗赋而试论、策,文学人才断档,词臣尤其是权直院的文学修养低下的现象更为突出。熙宁五年(1072)九月,御史张商英上疏,针对“近日典掌诰命多不得其人”⑥《长编》卷二三八“熙宁五年九月丁未”,第5789页。的局面,指出:

盖自近世,文馆寂寥。向者所谓有文者,欧阳修已老,刘敞已死,王珪、王安石已登两府。后来所谓有文者,皆五房检正、三舍直讲、崇文检书,间有十许人。今日之所谓词臣者,曰陈绎、曰王益柔、曰许将是已。臣尝评之,陈绎之文,如款段老骥,筋力虽劳而不成步骤;王益柔之文,如村女织机杼,虽成幅而不成锦绣;许将之文,如稚子吹埙,终日喧呼而不合律吕。此三人者,皆陛下所用出词令、行诏诰、以告四方而扬于外庭者也。今其文如此,恐不足以发帝猷,炳王度。⑦吴曾:《能改斋漫录》卷一二,上海:上海古籍出版社,1979年,第354页。

其实先前神宗就已多次对王安石表示:直舍人院陈绎“制辞不工”⑧《长编》卷二二0“熙宁四年二月辛酉”,第5341页。;“直舍人院文字如许将,殊不佳”,王安石则反问神宗:“(许)将非但文字不过人,判铨亦多生疏不晓事,为选人传笑。臣怪陛下拔令直舍人院,不知何意?”神宗的理由是被许将嘉祐八年的状元头衔所误导。①《长编》卷二三八“熙宁五年九月丁未”,第5789-5790页。事实上,许将当年举进士第一,欧阳修读其赋,还夸赞说:“君辞气似沂公(王曾),未可量也。”②《宋史》卷三四三《许将传》,北京:中华书局,1977年,第10907页。其后授馆职、知谏院、直舍人院等清要职位,皆为神宗特命,进知制诰,亦系特敕不试而命之。状元尚且如此,遑论他人!但张商英所批评的其他两人也并非不学无术之辈。如陈绎,英宗曾称许其文学,苏颂记载:“公文格清峻,无尘言累语,尤长于论事。”③苏颂:《陈公墓志铭》,《苏魏公文集》卷六十,北京:中华书局,1988年,第914页。或许诏诰写作非其所长。王益柔为王曙之子,曾预苏舜钦进奏院案,因作《醉歌》而遭贬黜,他也有文才,为文日数千言,尹洙见之曰:“赡而不流,制而不窘,语淳而厉,气壮而长,未可量也。”但据说“时方以诗赋取士,益柔去不为。范仲淹荐试馆职,以其不善词赋,乞试以策论,特听之”④《宋史》卷二八六《王益柔传》,北京:中华书局,1977年,第9635页。。不善诗赋,也就不具备较高的文学才能,因此其草诏不工也就不足奇怪了。而文字不佳的许将在元丰元年至二年(1078-1079)及元祐三年至四年(1088-1089)仍两为学士,这应能反映其时翰苑词臣整体水平确实堪忧。

非次拔擢,从取才的角度说无可厚非。张方平就曾说:“祖宗之世,有自州县之职拔处词禁,有自两禁黜为管库者,盖惟才是用,岂为人择官?”⑤《长编》卷二百三“治平元年十二月丙午”,第4927页。但出于制度的原因而造成人才的匮乏,以至不得不降格以求,不次迁授,便是熙宁、元丰时期词臣任用的真实状况。

表一 宋英宗朝翰林学士简表

表二 宋神宗朝翰林学士简表

注:王珪仅记其在神宗朝年限。

二、“堂陛相承”:从台谏到翰苑、经筵

“堂陛”本用以比喻君臣关系,《汉书·贾谊传》:“人主之尊譬如堂,群臣如陛,众庶如地。”①《汉书》卷四八《贾谊传》,北京:中华书局,1962年,第2254页。经国匡君、圣君贤相是士大夫理想的君臣关系和政治模式。前引熙宁四年杨绘言:

两制多阙员,堂陛相承,不可少。

当时,“众皆以绘言为然。王安石曰:‘诚如此,然要须基能承础,础能承梁,梁能承栋,乃成室。以粪壤为基,烂石为础,朽木为柱与梁,则室坏矣。’上笑”②《长编》卷二二四“熙宁四年六月甲子”,第5449-5450页。。王安石此言本意是排斥杨绘,但其所用比喻倒是很通俗地解释了“堂陛”的含义。如果再用宋人喜欢使用的身体作比喻的话,那么这种关系就是“股肱耳目”了。司马光说:“陛下内有两府、两制、台谏,外有提、转、牧、守,皆腹心耳目股肱之臣也。”①司马光:《王中正第二札子》,《司马温公集编年笺注》卷三七,成都:巴蜀书社,2009年,第504页。杨绘所说“堂陛相承”,专指两制而言,从制度上说,翰苑学士职清地近,专掌王言,是最接近皇帝的“天子私人”。而在神宗朝,从熙宁元年(1068)四月王安石以翰林学士“越次入对”开始,翰林学士参政的机会愈发多了起来,在某种意义上,政治角色超越了文化角色。

熙宁五年五月,王安石因新法遇阻请求外任时,神宗极力挽留说:“自古君臣如卿与朕相知极少,岂与近世君臣相类?如冯京、文彦博自习近世大臣事体,或以‘均劳逸’为言,卿岂宜如此?朕顽鄙,初未有知,自卿在翰林,始得闻道德之说,心稍开悟,卿,朕师臣也,断不许卿出外,且休著文字徒使四方闻之。”②《长编》卷二三三“熙宁五年五月甲午”,第5661页。此年六月,安石复求去职,神宗再次表示:“朕自知制诰知卿,属以天下事。”“朕与卿相知,近世以来所未有,所以为君臣者,形而已。”③《长编》卷二三四“熙宁五年六月辛未”,第5684-5685页。言辞非常诚恳。古人所谓君臣相遇之契莫如“师臣”,安石此时尚非具有师保之位的朝廷重臣,神宗称其为“师臣”,即“师臣者帝,宾臣者霸”之意④《资治通鉴》卷四二“汉纪光武帝建武七年五月戊戌”,北京:中华书局,1997年,第359页。,表明从安石为翰林学士时神宗就与其建立起高度的政治默契,视其为“帝王师”。陆佃对此给予高度评价:“盖自三代而后,君相相知,义兼师友,言听计从,了无形迹,未有若兹之盛也。”⑤陆 佃:《神宗皇帝实录叙论》,曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第101册,上海:上海辞书出版社;合肥:安徽教育出版社,2006年,第205页。这种超越君臣形迹的关系确实非同寻常。

从仁宗朝开始受到重视的台谏与经筵官制度在神宗朝进一步强化,从而更有效地保证了君臣政治的“堂陛相承”。神宗朝翰林学士大都曾在前朝或当朝担任台谏官与经筵官,经筵官多为学士兼职。台谏官控制舆论工具,经筵官讲读进对。经筵官也有“师臣”之称,但相对而言,经筵官的文化身份更重,相当于皇帝的道德与知识教师,讲论经史文艺外,涵养帝德,助成“圣学”,同时也兼有政治顾问之责。如陈襄,“在经筵时,神宗顾之甚厚,尝访人材之可用者。襄以司马光、韩维、吕公著、苏颂、范纯仁、苏轼至于郑侠三十三人对”⑥《宋史》卷三二一《陈襄传》,北京:中华书局,1977年,第10421页。。韩维于英宗朝迁起居注,侍迩英阁,曾上疏指出:

迩英阁者,陛下燕闲之所也。侍于侧者,皆献纳论思之臣,陈于前者,非圣人之经,则历代之史也。御燕闲则可以留漏刻之永,对侍臣则可以极咨访之博,论经史则可以穷仁义之道,成败之原。⑦《东都事略》卷五八《韩维传》,《景印文渊阁四库全书》,第382册,第363页。

王安石执政,也看重经筵官的特殊地位。一方面是便于伺察政敌的言论动向,《长编》载:“王安石常欲置其党一二人于经筵,以防察奏对者。”另一方面,则便于借进讲或留身独对之机,论思献纳,影响皇帝的决策。如其子王雱的任用,“安石执政,所用多少年,雱亦欲预选,乃与父谋曰:‘执政子虽不可预事,而经筵可处。’……除太子中允、崇政殿说书,神宗数留与语,受诏撰《诗》、《书义》,擢天章阁待制兼侍讲。”⑧《宋史》卷三二七《王安石传》附《王雱传》,北京:中华书局,1977年,第10551页。

至于台谏官,其政治品格或忠直,或狠戾,或奸佞,仍是神宗朝新旧党争的主要角色。其在熙丰政治史上制造的最著名“案例”,则莫过于新党台谏官及翰林学士与直学士院李定、张璪、舒亶辈对苏轼“乌台诗案”的残酷迫害。

三、新党学士群体与熙丰政治生态

王安石在政治作风上强硬专断、刚愎执拗,执政以后,为顺利推行新法,大力排斥异己,“于是吕公著、韩维,安石藉以立声誉者也;欧阳修、文彦博,荐己者也;富弼、韩琦,用为侍从者也;司马光、范镇,交友之善者也;悉排斥不遗力”⑨《宋史》卷三二七《王安石传》,北京:中华书局,1977年,第10547页。。其初入政坛时的座主、僚友、知交,均因不能附合其政治立场而被纷纷贬黜或引退。相反,出于政治需要,王安石在台谏、经筵、两制设法援引其子弟、门生、支持者作为同盟,其中不乏趋进邀功之辈,曲意逢迎,反复无常,全无名节,但因朝廷急于用人而获得越次提拔,导致干进阿谀之风盛行,“熙宁行新法,轻进少年争趋竞进,老成知务者逡巡引退”①《宋史》三二一《钱公辅、孙洙、丰稷等传论》,北京:中华书局,1977年,第10426页。;“罢黜中外老成人几尽,多用门下儇慧少年”②《宋史》卷三二七《王安石传》,北京:中华书局,1977年,第10551页。。元祐中,赵屼上疏指出:

翰林学士等侍从官的选拔任用,已经无法严格执行宋初三朝以来所确立的文行统一、道德文章相兼的制度,本以文学词命为职的清要职位,也逐渐失去了政治上的独立性与在士林中享有的崇高的学术、文学声誉。

新党学士中吕惠卿、章惇、曾布、蔡确四人均为嘉祐进士,又由翰林学士进入政府,并同入《宋史·奸臣传》。

吕惠卿,嘉祐二年进士,因与王安石论经义,意多合,遂定交,不次进擢,成为王安石的得力助手。王安石称赞他“学先王之道而能用者,独惠卿而已”;“事无大小必谋之,凡所建请章奏皆其笔”。司马光曾提醒神宗说:“惠卿诚文学辨慧,然用心不正,愿陛下徐察之。”并告诫王安石,指惠卿为“谄谀之士”④《宋史》卷四七一《奸臣传一》,北京:中华书局,1977年,第13706页。。吕惠卿与王雱同修《三经新义》,知谏院,熙宁七年(1074)二月,王安石力排异议,任吕惠卿为翰林学士,据《长编》载:“知制诰吕惠卿为翰林学士。曾布既权三司使,惠卿差遣如故,王安石白上:‘惠卿居常岂有后布?其大才岂不可为学士?今学士有阙,乃阙而不补,臣所未喻。陛下处人才宜各当其分。’上曰:‘任用惠卿何以异布?但不为学士尔。’居数日,遂有是命。”⑤《长编》卷二五0“熙宁七年二月癸未”,第6095页。但在翰林仅二月,此年四月即被王安石荐为参知政事,成为政坛上的新星,时号吕惠卿为“护法善神”。但他对王安石始逢迎之,后排挤之,“凡可以害王氏者无不为”。元祐初右司谏苏辙条奏其奸状,御史中丞刘挚列数其五罪以为大恶,中书舍人苏轼草其贬谪制词,“备载其罪于训词,天下传讼(诵)称快焉”。王安石退居金陵时常写“福建子”三字,深恨自己之知人不明,甚至章惇、曾布、蔡京当政时也“咸畏恶其人,不敢引入朝”⑥《宋史》卷四七一《奸臣传一》,北京:中华书局,1977年,第13705-13709页。,的确堪称大奸大恶。

章惇,嘉祐四年进士,“豪俊,博学善文”,曾与苏轼同游终南山。王安石爱其才,用为编修三司条例,除秘书丞、集贤校理,检正中书户房公事,熙宁十年至元丰三年(1077-1080)为学士,“乌台诗案”时,曾为苏轼说过公道话(详下)。作为新党人物,章惇的政治劣迹在哲宗朝表现得更为充分。元祐中屡遭言官弹劾,绍圣中首倡“绍述”,“专以绍述为国是,凡元祐所革一切复之”⑦《宋史》卷四七一《奸臣传一》,北京:中华书局,1977年,第13709-13711页。,残酷报复旧党,与苏轼反目,请发司马光、吕公著冢,斫其棺,为哲宗不许,甚至诋宣仁后为“老奸擅国”。“惇性忮毒,忍于为恶。元祐用事臣僚再窜谪至岭海,诬谤宣仁,追贬王珪,议杀刘挚,皆惇力也。”⑧《章丞相惇传》,《名臣碑传琬琰集》下卷十八,《景印文渊阁四库全书》,第450册,第801页。史称其“敏识加人数等,穷凶稔恶”⑨《宋史》卷四七一《奸臣传一》,北京:中华书局,1977年,第13713页。。

曾布,与其兄曾巩及吕惠卿同于嘉祐二年进士及第,熙宁二年,以韩维、王安石荐举,上书言为政之本有二,其要有八,“大率皆安石指也”。神宗召见,甚合意,“凡三日,五受敕告”,迅速擢升。“与吕惠卿共创青苗、助役、保甲、农田之法,一时故臣及朝士多争之。”⑩《宋史》卷四七一《奸臣传一》,北京:中华书局,1977年,第13714页。熙宁五年至七年(1072-1074)为翰林学士兼三司使,因市易法与安石产生分歧,遂落职。元丰七年至八年(1084-1085)再入翰苑,绍圣中复为翰林学士承旨。他是王安石推行新法最得力的干将,安石曾说:“法之初行,异论纷纷,始终以为可行者,吕惠卿、曾布也。始终以为不可行者,司马光也,余人则一出焉,一入焉尔。”①《东都事略》卷九五《曾布传》,《景印文渊阁四库全书》,第382册,第621页。绍圣初助章惇倡为“绍述”。

蔡确,与章惇同为嘉祐四年进士,元丰二年(1065)直学士院。他有智数,善观人主意,与时上下,颇受王安石信任,邓绾荐为监察御史里行,进为知制诰、知谏院兼判司农寺,凡常平法、免役法皆成其手。元丰初为御史中丞,太学生虞蕃讼学官案,事下御史台,蔡确深探其狱,“连引朝士,自翰林学士许将以下皆逮捕械系,令狱卒与同寝处,饮食旋溷共为一室,设大盆于前,凡羹饭饼胾举投其中,以杓混搅,分饲之如犬豕。久系不问,幸而得问,无一事不承”。其手段卑劣至极。他任台官,以弹击为己任,为狱严刻少恩,“深文周纳以排陷缙绅,一挂吏议,无有获平反者。人论其为知制诰、为御史中丞、为参知政事,皆以起狱夺人之位而代之”。元丰末与章惇、黄履、邢恕结为死党,元祐中被言官论为“奸人之杰”②《蔡忠怀公确传》,《名臣碑传琬琰集》下卷十八,《景印文渊阁四库全书》,第450册,第799页。,死于英州贬所。

新党中“穷凶稔恶”者还有李定、舒亶、张璪,三人在元丰初为台谏官,又在元丰中先后直学士院(李定、舒亶)、任翰林学士(李定、张璪)。

李定,少受学于王安石,登进士第。熙宁三年,因极言青苗法便民,被神宗特旨越级擢为监察御史里行,遭到时任中书舍人知制诰的宋敏求、苏颂、李大临三人相继封还词头,往复七八次,拒不起草任命诏书,苏颂甚至在神宗面前公开表示异议,这一事件产生极大影响,苏颂等因此被称为“熙宁三舍人”。三舍人反对李定的理由,主要是越级提拔,有违法制;其次是李定不服母丧,有辱士行。③参见夏诗荷《苏颂与“三舍人议案”评析》,《东北师大学报》2003年第2期。结果是三舍人均因此落职,李定御史之命也因此搁置。三舍人封还词头事件充分显示了宋代词臣独立耿介的政治品格,但李定的操守品行并没有妨碍他的仕途。元丰初,李定同知谏院、进知制诰、为御史中丞,既执掌词命,又控制舆论,并于元丰二年一手制造了“乌台诗案”。“因论轼自熙宁以来,作为文章,怨谤君父,交通戚里。逮赴台狱穷治。当会赦,论不已,窜之黄州。方定自鞫轼狱,势不可回”。元丰三年,李定授翰林学士,不久坐罢。其政治生涯中,“徒以附王安石骤得美官,又陷苏轼于罪,是以公论恶之,而不孝之名遂著”④《宋史》卷三二九《李定传》,北京:中华书局,1977年,第10601-10602页。。

餐厅老板推广餐厅,是真的用心!在媒体上引流推广,也是真的花钱!可,这样的员工队伍和待客状态,餐厅推广力度越大死得越快!——除了产品、服务之外,员工的状态和团队氛围,也是【顾客体验】。

舒亶,治平二年(1065)进士,曾究治郑侠、冯京、王安国狱。熙宁八年为权监察御史里行、集贤校理,元丰中同李定弹劾苏轼作为歌诗讥讪时事,力主将司马光、张方平、范镇、陈襄、刘挚等一并诛之,连神宗都觉得过分。元丰五年直学士院,逾月为御史中丞,“举劾多私,气焰熏灼,见者侧目,独惮王安礼……亶比岁起狱,好以疑似排抵士大夫”,在翰林受厨钱而下狱,“虽坐微罪废斥,然远近称快”⑤《宋史》卷三二九《舒亶传》,北京:中华书局,1977年,第10604页。。具有反讽意味的是,元丰四年三月,以舒亶知制诰兼判国子监,诏以其所试制诰文戒励士大夫崇尚名节,榜示朝堂,竟成为士风的楷模。⑥《长编》卷三一一“元丰四年三月戊申”,7554页。惜其当日所试制诰文不存,无从考察其人格分裂之面貌。

张璪,嘉祐二年进士,张洎之孙。元丰二年知制诰,知谏院,三年,除翰林学士。韦骧所撰《张公行状》(有阙文)载,张璪为凤翔府户曹参军,“今尚书苏公轼时签书府幕,尝与公为考辞,而曰:‘缓于利而急于义,得其外而介其中。’则少时风节已可见矣”;又称其“行谊端洁,文学渊粹”⑦韦骧:《张公行状》,曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第82册,上海:上海辞书出版社;合肥:安徽教育出版社,2006年,第59页。,而未载其恶迹。但据《宋史》本传载:郑侠事起,张璪媚附吕惠卿,劾冯京与侠交通,深其辞,致京等于罪。苏轼下台狱,璪与李定究治,谋傅致轼于死罪。⑧《宋史》卷三二八《张璪传》,北京:中华书局,1977年,第10568-10570页。其品行之邪险比乃祖太宗朝翰林学士张洎尚有过之。

除了上述四位《奸臣传》传主——吕惠卿、章惇、曾布、蔡确,及“乌台诗案”三位主将——李定、舒亶、张璪外,其他附合王安石的新党学士尚有以下数位:

元绛,熙宁三年至八年(1070-1075)在院,兼翰林侍读学士。他是神宗朝翰苑大手笔,但据史载:“绛所至有威名,而无特操,少仪矩。仕已显,犹谓迟晚。在翰林,谄事王安石及其子弟,时论鄙之。”①《宋史》卷三四三《元绛传》,北京:中华书局,1977年,第10907页。

邓绾,熙宁八年在院,其人极其佞谀,安石荐于神宗,驿召对,见安石欣然如素交。乡人在汴京者笑骂其无耻,他的名言是:“笑骂从汝,好官须我为之。”安石去位后,媚附吕惠卿,安石复相,又发惠卿与章惇事,故神宗斥其“绾操心颇僻,赋性奸回,论事荐人,不循分守”。其子邓洵仁、洵武,俱以奸邪称,史称:“邓氏自绾以来,世济其奸。”②《宋史》卷三二九《邓绾传》,北京:中华书局,1977年,第10597-10601页。

邓润甫,熙宁十年至元丰元年(1077-1078)、元丰五年至元祐二年(1082-1087)、元祐五年至六年(1090-1091)三入翰林,两为承旨,“一时制作,独倚润甫焉”③《宋史》卷三四三《邓润甫传》,北京:中华书局,1977年,第10912页。。梁焘元祐中曾奏论:“温伯操履回邪,初依王安石,以掾属为之肘腋,后结吕惠卿,以谏官为之鹰犬,迎合惠卿报怨之意,力挤安石亲党,畏安石复用之势,还攻惠卿过恶。吴充秉政而方用事,故自媚于充而苟合;蔡确擅权而贪天功,故阴济其恶而忘君。盖其性柔佞不力,贪竞无耻,但知附托,巧于进取,忍欺二圣之聪眀,甘为强臣之役使。出入朋党,自怀反复,责之臣节,无忠信可观。”④《长编》卷四三三“元祐四年九月己丑”,第10443-10444页。润甫后亦为元祐朝名词臣,此文暂不多论。

蒲宗孟,元丰元年至二年(1078-1079)为翰林学士兼侍读,拜尚书右丞。神宗曾有“无人才”之叹,宗孟率尔对曰:“人才半为司马光邪说所坏。”帝不语,直视久之,曰:“蒲宗孟乃不取司马光邪!未论别事,只辞枢密一节,朕自即位以来,唯见此一人;他人,则虽迫之使去,亦不肯矣。”熙宁中,司马光屡辞枢密副使,名重天下,故遭神宗驳斥后,宗孟惭惧,至无以为容。一年后,御史论其荒于酒色及缮治府舍过制,罢知汝州,徙亳、杭、郓三州。《宋史》对他的评价是:“助成手实之法,以‘坏人材’谰司马光者,宗孟也。”⑤《宋史》卷三二八《蒲宗孟传》,北京:中华书局,1977年,第10571、10574页。说明他在新法实施中所起过的作用。《郡斋读书志》载:“为人酷暴奢侈,苏子瞻尝规之云:一曰慈,二曰俭。世以为中其膏肓之疾。”⑥晁公武:《郡斋读书志》卷十九《蒲左丞集》,上海:上海古籍出版社,1990年,第1004-1005页。苏轼的忠告委婉地指出了同为蜀人的蒲宗孟性格上的严重缺陷。

当然,以上翰林学士与新党的关系除了个别死党外,也并非始终如一,壁垒分明,不乏望风使舵、出入反复者。对此,应具体分析。

四、新党学士与台谏的“杰作”:“乌台诗案”

在王安石罢相以后的元丰年间,新党在神宗支持下,对旧党的打压反而愈演愈烈,已经超出政治论争的范围,演变为意气之争和政治迫害,如郑侠之狱,而为祸最烈者,莫过于“乌台诗案”锻炼而成的文字狱,一代诗人苏轼竟以政治犯的身份成为熙丰政坛的“焦点”和反面“典型”。熙宁以来,苏轼屡屡上疏指陈新法之弊,并因此被排挤出朝廷,从熙宁四年至元丰二年(1071-1079),长达9年时间里长期补外,脱离了汴京这一政治与文化中心,但仍然以诗获罪,以文字授新党以口实,酿成一代大狱。这一文字狱的始作俑者其实还有一个重要人物,即以“博学洽闻”和敏于政事著称、且有“禁中颇牧”之目的沈括。括为嘉祐八年进士,熙宁八年至十年(1075-1077)为翰林学士。熙宁六年,苏轼时仍为杭州通判,沈括察访两浙农田、水利、差役等事,据《长编》卷三0一“元丰二年十二月庚申”条注引王铚《元祐补录》载:“《沈括集》云:括素与苏轼同在馆阁,轼论事与时异,补外,括察访两浙,陛辞,神宗语括曰:‘苏轼通判杭州,卿其善遇之。’括至杭,与轼论旧,求手录近诗一通,归则签帖以进云:‘词皆讪怼。’轼闻之,复寄诗。刘恕戏曰:‘不忧进了也?’其后李定、舒亶论轼诗置狱,实本于括云。元祐中轼知杭州,括闲废在润,往来迎谒恭甚,轼益薄其为人。”①《长编》卷三0一“元丰二年十二月庚申”,第7336页。时王安石仍在相位,但安石与神宗都并未追究苏轼,苏轼显然也没有引起警惕。苏轼后来之“供状”具见朋九万《东坡乌台诗案》、《苕溪渔隐丛话》、《紫芝诗话》等所载。此据《通鉴长编纪事本末》对诗案的概述,以了解李定、舒亶、张璪等人对苏轼极尽丑诋和人身攻击、对其诗歌曲意笺释的卑劣手段:

元丰二年七月己巳,御史中丞李定言:“知湖州苏轼,初无学术,滥得时名,偶中异科,遂叨儒馆。有可废之罪四。”御史舒亶言:“轼近上谢表,颇有讥切时事之言,流俗翕然争相传诵,志义之士,无不愤惋。盖陛下发钱本以业贫民,则曰:‘赢得儿童语音好,一年强半在城中。’陛下明法以课试群吏,则曰:‘读书万卷不读律,致君尧舜知无术。’陛下兴水利,则曰:‘东海若知明主意,应教斥卤变桑田。’陛下谨盐禁,则曰:‘岂是闻韶解忘味,尔来三月食无盐。’其他触物即事,应口所言,无一不以诋谤为主,小则镂板,大则刻石,传播中外,自以为能。”并上轼印行诗三卷。御史何正臣亦言:“轼愚弄朝廷,妄自尊大。”诏知谏院张璪、御史中丞李定推治以闻……初,御史台既以轼具狱上法寺,当徒二年,会赦当原,于是中丞李定言:“轼起于草野垢贱之余,朝廷待以郎官、馆职,不为不厚,而乃怨未显用,张意纵言,讥讽时政。自熙宁以来,陛下所造法度悉以为非。古之议令者,独有死而无赦,况轼所著文字讪上惑众,岂徒议令之比?乞特行废绝,以释天下之惑。”②杨仲良:《通鉴长编纪事本末》卷六二,哈尔滨:黑龙江人民出版社,2006年,第1111-1113页。

而其时御史台刑讯鞫治之情状,则由苏轼好友苏颂所见证,苏颂《元丰己未(二年)三院东阁作十四首》诗其五写道:“却怜比户吴兴守,诟辱通宵不忍闻。”自注:“时苏子瞻自湖守追赴台,劾尝为歌诗,有非所宜言,颇闻镌诘之语。”③苏颂:《元丰己未三院东阁作十四首》,《苏魏公文集》卷十,第128页。自元丰二年八月十八日至十一月二十七日结案,凡一百余日,受此案连累遭贬或罚铜的计20余人。李定之辈必欲置苏轼于死地而后快,其手段卑劣,用心狠毒,令人发指!

苏轼在台狱中最后的“供述”是:“登科后来入馆,多年未甚进擢,兼朝廷用人多是少年,所见与轼不同,以此撰作诗赋文字讥讽,意图众人传看,以轼所言为当。轼与张方平、王诜、李清臣、黄庭坚、司马光、范镇、孙觉、李常、曾巩、周邠、苏辙、王巩、刘挚、陈襄、钱藻、颜复、盛侨、王汾、钱世雄、吴管、王安上、杜子方、戚秉道、陈珪相识,其人等与轼意相同,即是与朝廷新法时事不合,及多是朝廷不甚进用之人,轼所以将讥讽文字寄与。”④朋九万:《乌台诗案》,丛书集成初编本。这显然是穷凶极恶的台吏所希望得到的“认罪书”。但苏轼在哲宗朝所作的《乞郡札子》中则回忆说:

昔先帝召臣上殿,访问古今,敕臣今后遇事即言。其后臣屡论事,未蒙施行,乃复作为诗文,寓物托讽,庶几流传上达,感悟圣意,而李定、舒亶、何正臣三人,因此言臣诽谤,臣遂得罪。然犹有近似者,以讽谏为诽谤也。⑤苏轼:《乞郡札子》,《苏轼文集》卷二九,北京:中华书局,1986年,第829页。

由此可见,苏轼并不讳言其熙丰时期的诗文确实涉及时政,但他遵循的“寓物托讽”即“主文而谲谏”的诗教传统,除了政见不同,这和王安石熙宁时期的政治诗、白居易元和时期的讽谕诗在诗学精神上是一致的,而在表现艺术上却要委婉得多,其中虽难免有些愤激牢骚之语,如“君不见阮嗣宗,臧否不挂口。莫夸舌在齿牙牢,是中惟可饮醇酒”⑥苏轼:《送刘攽倅海陵》,《苏轼诗集合注》卷六,上海:上海古籍出版社,2001年,第225-226页。、“若对青山谈世事,当须举白便浮君”⑦苏轼:《赠孙莘老七绝》,《苏轼诗集合注》卷八,第384页。、“岁恶诗人无好语”⑧苏轼:《次韵刘贡父李公择见寄二首》,《苏轼诗集合注》卷十三,第624-625页。等等,但其用意也不过是以诗为讽谏,“愿得天子知”(白居易),却被加以“诽谤”的罪名,欲加之罪,深文周纳,百般钩箝。“乌台诗案”堪称宋诗之厄难,李定、舒亶实为千年文字狱之始作俑者,儒家诗教之罪人。以言语得罪,对于号称以儒治国、优容文臣的宋朝廷也是莫大的讽刺,而肆意践踏文学精神的人却能成为学士人选,对于历来以清近贵重和文学高选著称的翰林学士院同样是莫大的讽刺。

在“乌台诗案”中,旧党中人固然为苏轼仗义执言,奔走营救,如张方平、范镇;即使新党中人也不乏同情者,如时任翰林学士的章惇、宰相吴充及退居金陵的王安石。《石林诗话》载:“元丰间,苏子瞻系大理狱。神宗本无意深罪子瞻,时相进呈,忽言苏轼于陛下有不臣意。神宗改容曰:‘轼固有罪,然于朕不应至是,卿何以知之?’时相因举轼《桧诗》‘根到九泉无曲处,世间惟有蛰龙知’之句,对曰:‘陛下飞龙在天,轼以为不知己,而求之地下之蛰龙,非不臣而何?’神宗曰:‘诗人之词,安可如此论,彼自咏桧,何预朕事!’时相语塞。章子厚(章惇)亦从旁解之,遂薄其罪。子厚尝以语余,且以丑言诋时相,曰:‘人之害物,无所忌惮,有如是也!’”①叶梦得:《石林诗话》,何文焕辑《历代诗话》本,北京:中华书局,1981年,第410页。据《苕溪渔隐丛话》引王定国《闻见近录》所载此事,“时相”即为王珪,神宗与章、王对话略有不同:“苏子瞻在黄州,上数欲用之……章子厚曰:‘龙者非独人君,人臣皆可以言龙也。’上曰:‘自古称龙者多矣,如荀氏八龙,孔明卧龙,岂人君也?’及退,子厚诘之曰:‘相公乃覆人家族邪?’禹玉曰:‘此舒亶言尔。’子厚曰:‘亶之唾,亦可食乎!’”②胡仔:《苕溪渔隐丛话》前集卷四六,北京:人民文学出版社,1962年,第312页。或许是出于早年交游的情谊,章惇虽为新党,但在关乎苏轼政治生命的大是非面前,并未落井下石,尚能为好友辩解,说公道话,斥责王珪之卑劣,确实难能可贵。又据周紫芝《太仓稊米集》卷四九《读诗谳》条载:“余顷年尝见章丞相论事表云:‘轼十九擢进士第,二十三应直言极谏科,擢为第一。仁宗皇帝得轼,以为一代之宝,今反置在囹圄,臣恐后世以谓陛下听谀言而恶讦直也。’丞相王文公曰:‘岂有盛世而杀才士者乎?’当时谳议以公一言而决。呜呼,谁谓两公乃有是言哉!盖义理人心所同,初岂有异,特论事有不合焉。”③见《宋诗话全编·周紫芝诗话》辑录所引,吴文治编,南京:凤凰出版社,1998年,第2841-2842页。章惇与王安石作为苏轼的政敌,此时却都保持了应有的政治良心,保护了苏轼免于被杀。时吴充与王珪并相,“吴充见上曰:‘魏武帝何如人?’上曰:‘何足道?’充曰:‘陛下以尧舜为法,薄魏武固宜,魏武猜忌如此而能容祢衡,陛下法尧舜而不容苏轼何也?’上曰:‘朕无他意,止令对狱核是非尔,行释之矣。’”④彭百川:《太平治迹统类》卷二五“苏轼立朝大概”,《景印文渊阁四库全书》,第408册,第628-629页。也勇于为诗人主持公道。而三朝学士、时为副相的王珪之所为就令人齿冷了。御史唐坰曾对神宗说王珪“曲事安石,无异厮仆”,其奴性品格从其对苏轼诗歌的恶意曲解可见一斑。另一位翰林学士、王安石之弟王安礼时为直舍人院、同修起居注,在此事上也向神宗进言,《宋史》本传载:“苏轼下御史狱,势危甚,无敢救者。安礼从容言:‘自古大度之主,不以言语罪人……今一旦致于理,恐后世谓陛下不能容才。’帝曰:‘朕固不深谴也,行为卿贳之。卿第去,勿漏言,轼方贾怨于众,恐言者缘以害卿也。’李定、张璪皆擿使勿救,安礼不答,轼以故得轻比。”⑤《宋史》卷三二七《王安礼传》,北京:中华书局,1977年,第10554页。

当熙宁九年王安石被再度罢相退居金陵以后,逐渐回归到一位诗人的身份,其诗风亦逐渐脱离了熙宁时期的政治色彩,而创造出诗律精严、诗意涵蓄的“荆公体”时,汴京新党中人如李定、舒亶之辈却采取卑劣残酷的手段,将文学作为迫害政敌的工具,严重地戕害了纯净的文学精神,摧残了正直的士人心灵,经范仲淹与欧阳修努力构建起来的“矫厉尚风节”、“救时行道”的一代士风大受挫折,也毒化了自由活泼的文学生态。在这样的政治气氛下,转喉触讳,正如苏颂因苏轼下狱而发的感慨:“莫为歌诗能数眯,圣朝终要颂华勋。”⑥苏颂:《已未九月予赴鞫御史,闻子瞻先已被系,予昼居三院东阁而子瞻在知杂南庑,才隔一垣,不得通音息,因作诗四篇以为异日相遇一噱之资耳》,《苏魏公文集》卷十,第130页。按《庄子·天运》:“游居寝卧其下,彼不得梦,必将数眯焉。”作诗竟成为诗人的梦魇!在这种恶劣庸俗的政治气氛中,太宗朝以来馆阁翰苑所形成的文学传统,也在元丰年间顿显冷清沉寂。

五、不同的声音:“嘉祐四友”与熙宁学士的进退分合

熙丰时期不同政治力量间的角力与学术思想的交锋,主要围绕新法和新学展开,由此划分为新党与旧党两大阵营。在王安石及其新党把持熙丰政坛、文坛话语权的情势下,旧党翰林学士多被贬退,但政坛也并非一片喑哑。苏轼虽未进入翰苑,他对新法的批评却一直没有中断。值得注意的是,首批进入熙宁翰苑的翰林学士张方平及司马光、吕公著、范镇、王安石等人在翰苑政坛的进退。

张方平于治平二年至四年(1065-1067)再入翰苑为学士承旨,司马光治平四年至熙宁三年(1067-1070)为学士。范镇为嘉祐五年至治平元年(1060-1064)、治平二年至三年(1065-1066)、熙宁元年至三年(1068-1070)三朝学士,在神宗朝3年。吕公著治平四年至熙宁二年(1067-1069)为学士,元丰元年曾除翰林学士承旨,恳辞未受。王安石则于治平四年至熙宁二年为学士,实际上熙宁元年四月始入京任职,熙宁二年二月即为参知政事。与安石同在翰苑的同僚除司马光、范镇、吕公著外,还有承旨王珪(治平四年至熙宁三年)、郑獬(治平四年至熙宁二年)、冯京(熙宁元年),共7人,员数尚属正常配置。从年龄上看,范镇最长,已年届60,其他大多也年过50,基本都属“老成之人”,因此成为神宗朝第一批翰林学士。据说神宗曾向时任御史中丞的王陶(治平四年为学士)询问时政:“会以司马公光、吕公公著为翰林学士,上问:‘此举如何?’对:‘二人者,臣常论荐之矣,用人如此,天下何患不治乎?’”①范 镇:《王尚书陶墓志铭》,曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第40册,上海:上海辞书出版社;合肥:安徽教育出版社,2006年,第316页。这批翰林学士可以说集中了嘉祐以来最优秀的政坛人物,包括王安石这样被朝廷大臣普遍看好的政治上前途无量的新秀。而且他们许多人有良好的交游关系,最著名的就是号称“嘉祐四友”的司马光与王安石、吕公著、韩维四人。徐度《却扫编》载:“王荆公、司马温公、吕申公、黄门韩公维,仁宗朝同在从班,特相友善,暇日多会于僧坊,往往谈燕终日,他人罕得而预,时目为嘉祐四友。”②徐度:《却扫编》卷中,《景印文渊阁四库全书》第863册,第773页。司马光与王安石其实相知甚深,两人同为群牧判官,同修起居注,同为翰林学士。有意思的是,司马光与王安石均是五辞而受修注官。司马光在辞状中即引王安石为例,他说以前朝廷一有任命,自己便黾勉从事,“及睹王安石前者辞差修起居注,章七八上,然后朝廷许之。臣乃追自悔恨,向者非朝廷不许,由臣请之不坚故也……如臣空疏,何足称道?比之安石,相去远甚……乃与之同被选擢,比肩交进,岂不玷朝廷之举,为士大夫所羞哉?”③司马光:《辞修起居注第四状》,《司马温公集编年笺注》卷一七,成都:巴蜀书社,2009年,第46页。在文学上,司马光曾参与嘉祐四年由王安石首唱的《明妃曲》唱和,王安石还曾邀司马光和其《巫山高》诗。④司 马光有《介甫作巫山高命光属和勉率成篇真不知量》,《司马温公集编年笺注》卷四,第220页;王安石《葛蕴作巫山高爱其飘逸因亦作两篇》,《王荆文公诗笺注》卷九,上海:上海古籍出版社,2010年,第230-232页。事实上,即使在政治上分裂之后,司马光对王安石的道义文章始终都非常推许,对其变法中举措失误与用人不当也深为惋惜。司马光与范镇、吕公著则为兄弟之谊、莫逆之交。范镇与司马光相得甚欢,出处交游四十余年如一日,议论如出一口,二人相约:“生而互为之传,后死者当作铭。”⑤范 镇:《司马文正公墓志铭》,曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第40册,上海:上海辞书出版社;合肥:安徽教育出版社,2006年,第317-318页。巧合的是,韩维在熙宁二年至五年(1069-1072)入翰苑为学士,与王安石诸人基本前后交替,并于熙宁七年(1074)为学士承旨。这样,“嘉祐四友”均成为熙宁翰林学士与元丰至元祐朝廷重臣。然而,一场空前的政治改革风暴,使他们在熙宁中走向了决裂。

熙宁二年三月,王安石以翰林学士越次入对,任为参知政事,开始全面推行新法,昔日的相知、好友纷纷站到了自己的对立面,构成巨大的反对力量,而司马光则被王安石视为“为异论者立赤帜”的人。⑥徐乾学:《资治通鉴后编》卷七八“熙宁三年二月甲戌”,《景印文渊阁四库全书》第343册,第456页。事实确实如此,司马光利用翰林学士兼侍读、谏职等身份,连续发出不同的声音。他承认王安石为贤者而非奸邪,但“性不晓事”,刚愎执拗是其所短,他斥责王安石所荐举的吕惠卿“憸巧非佳士”、“用心不正”⑦《宋史》卷四七一《奸臣传一》,北京:中华书局,1977年,第13706页。。熙宁三年,司马光连上《与介甫》三书,全面批评新法和王安石之专断刚愎,言辞切直,王安石则对司马光所列“侵官、生事、征利、拒谏以致天下怨谤”等罪名给以针锋相对的回应。①王安石:《答司马谏议书》,《王荆公文集笺注》卷三六,成都:巴蜀书社,2005年,第1233-1234页。光又上《奏弹王安石表》,奏称“参知政事王安石,不合妄生奸诈,荧惑圣聪”;“首倡邪术,欲生乱阶,违法易常,轻革朝典,学非言伪,王制所诛,非曰良臣,是为民贼。而又牵合衰世,文饰奸言,徒有啬夫之辨谈,拒塞争臣之议论”;声称“臣之与安石,犹冰炭之不可共器,寒暑之不可同时”②司马光:《奏弹王安石表》,《司马温公集编年笺注》附录卷二,第92-93页。。两人的矛盾迅速升级,已不可调和,光遂力求去职,终于熙宁三年罢翰林学士,以端明殿学士出知永兴军。安石于此年加同平章事,光则于熙宁四年四月罢归洛阳,自是绝口不论时事,闲居洛阳十五年,远离汴京政治中心。同一时期,其他翰林学士及反对新法的朝臣也相继出外。熙宁二年五月,郑獬因不肯用按问新法,为王安石所恶,出为侍读学士、知杭州;③《宋史》卷三二一《郑獬传》,北京:中华书局,1977年,第10419页。吕公著因论青苗法出知颍州。④《宋史》卷三三六《吕公著传》,北京:中华书局,1977年,第10773-10774页。熙宁三年,范镇遭贬,“王介甫参知政事,置三司条例司,景仁(范镇)上疏极言其不可。介甫大怒,自草制书,极口丑诋,使以本官户部侍郎致仕”⑤司马光:《范景仁传》,《司马温公集编年笺注》卷六七,第216页。。其他如御史中丞吕诲罢知邓州,张方平除南都留台,富弼西京养疾,刘恕归南康,“三舍人”被罢,苏轼通判杭州。

熙宁初期,司马光、吕公著、范镇等翰林学士的相继贬退及其与王安石的分裂,标志着旧党在翰苑、经筵话语权的逐步丧失。下面的两个场景反映了退居学士的生活状态和心态:

初,欧阳文忠公与赵少师槩同在中书,尝约还政后再相会。及告老,赵自南京访文忠公于颍上,文忠公所居之西堂曰会老,仍赋诗以志一时盛事。时翰林吕学士公著方牧颍,职兼侍读及龙图,特置酒于堂,宴二公,文忠公亲作口号,有“金马玉堂三学士,清风明月两闲人”之句,天下传之。⑥王辟之:《渑水燕谈录》卷四,北京:中华书局,1981年,第48页。

正献公(吕公著)守河阳,范蜀公(范镇)、司马温公往访,公具燕设口号,有云:“玉堂金马,三朝侍从之臣;清洛洪河,千古图书之奥。”⑦吕本中:《紫薇诗话》,何文焕辑《历代诗话》本,第370页。

第一则所记是嘉祐中学士欧阳修、赵槩与熙宁初学士吕公著两代学士的雅集。欧阳修于熙宁四年以太子少师致仕,居颍上,公著则罢翰林学士出知颍州,其实公著此时何尝不是被逐出政治中心的“闲人”?第二则是熙宁中三学士的燕集,时公著移知河阳,其燕设致语赞扬了司马光的“侍从”经历与博学素养。两次燕集时间与地点都很相近,他们都不约而同地强调自己“玉堂金马”的侍从身份,其中既有对这一职位的高度认同,也暗含着此刻投闲置散的自嘲。此外,司马光曾这样描述范镇在洛阳的萧散生活状态:“景仁既退居,有园第在京师,专以读书赋诗自娱,客至无贵贱,皆野服见之,不复报谢。或时乘兴出游,则无远近皆往。周览江山,穷其胜赏,期年而后返。”⑧司马光:《范景仁传》,《司马温公集编年笺注》卷六七,第216页。然而尤为重要的是,洛阳却由此成为熙丰时期汴京之外俨然与朝廷分庭抗礼的又一政治文化重心⑨参 见葛兆光:《洛阳与汴梁:文化重心与政治重心的分离——关于11世纪80年代理学历史与思想的考察》,《历史研究》2000年第5期。,司马光则无疑是西京洛阳由退休官员、隐士、学者组成的交游圈的精神领袖,“凡居洛阳十五年,天下以为真宰相,田夫野老皆号为司马相公,妇人孺子亦知其为君实也”⑩《宋史》卷三三六《司马光传》,北京:中华书局,1977年,第10767页。。总之,一方面优游山水园林、诗酒雅集,一方面以道义自尊,以学术相高,静观时局,应是熙宁前期洛阳(及颍州、河阳)退居学士群的典型心态,而这样特殊的政治格局和文化景象,在元丰以后的贬谪文臣中已经很难重现了。

除了上述熙宁初学士外,熙丰时期能自持操守、立朝刚正、秉持正义及对新法持异议者仍不乏人。如滕元发,熙宁二年学士,他深受神宗信任,“元发在神宗前论事,如家人父子,言无文饰,洞见肝鬲。神宗知其诚荩,事无巨细,人无亲疏,辄皆问之。元发随事解答,不少嫌隐。”①《宋史》卷三三二《滕元发传》,北京:中华书局,1977年,第10675页。但他与安石不合,“王安石尝与元发同考试,语言不相能,深恶元发”②《御批通鉴辑览》卷七六“熙宁二年四月”,《景印文渊阁四库全书》,第338册,第171页。,又虑其反对新法,故因事出知郓州,徙定州。吴充,熙宁三年在院,其子安持为安石婿,与安石联姻,“而心不善其所为,数为帝言政事不便……欲有所变革,乞召还司马光、吕公著、韩维、苏颂,乃荐孙觉、李常、程颢等数十人”③《宋史》卷三一二《吴充传》,北京:中华书局,1977年,第10239-10240页。。杨绘,熙宁三年至四年、熙宁七年至十年两为学士。曾为台谏官,处经筵,言:“谏官不得其言则去,经筵非姑息之地。”④《宋史》卷三二二《杨绘传》,北京:中华书局,1977年,第10449页。为范祖禹所咨重。王益柔,熙宁四年直学士院,虽因诏书不工而为安石所黜,但其人伉直尚气,喜论天下事,为杜衍、范仲淹所赏。陈襄,与王益柔同时直院,在经筵时,神宗顾之甚厚,进言司马光、韩维、吕公著、苏轼、郑侠等可用,曾言青苗法不便,为安石所忌,熙宁四年出知陈州,五年徙杭州⑤《宋史》卷三二一《陈襄传》,北京:中华书局,1977年,第10421页。,时苏轼为通判,两人相得甚欢,屡屡雅集唱和。韩维,嘉祐至元祐中四朝名臣,熙宁中两拜学士并为承旨。韩维在“嘉祐四友”中比较特殊,神宗因其为藩邸旧臣而知之尤深,屡欲大用,会王安石用事,变更旧法,韩维本与王安石雅相厚善,但安石执政,维议国事始多异同,故被阻。如熙宁三年孔文仲试制科对策入等,以直言时事被王安石罢黜,维连上五章,进言:“陛下无以文仲为一贱士尔,黜之何损?臣恐贤俊由此解体,忠良结舌,阿谀苟合之人将窥隙而进,则为祸有不胜言者矣。”⑥《东都事略》卷五八《韩维等传》,《景印文渊阁四库全书》,第382册,第364页。由是而贬外。元祐元年为门下侍郎,“司马光与维平生交,俱以耆德进用,至临事,未尝一语附合务为苟同,人服其平”⑦《韩侍郎维传》(实录),《名臣碑传琬琰集》下卷十七,《景印文渊阁四库全书》,第450册,第796页。。时议欲废《三经义》,韩维以为安石经义宜与先儒之说并行,不当废。绍圣中入元祐党籍。韩维在政治上独立不倚,不愧“嘉祐以来为名臣”的称誉。他出身于著名的桐木韩氏家族,韩氏三兄弟皆官居高位,《宋史》本传比较说:“(韩)亿有子位公府,而行各有适。绛适于同,维适于正,缜适于严。呜呼,维其贤哉!”⑧《宋史》卷三一五《韩维传》,北京:中华书局,1977年,第10313页。

需要指出的是,除了在新法问题上的鲜明对立外,熙丰翰林学士在政治与学术及文学等问题上,并不截然以党派判定异同。这里有必要补充两场论争。一是治平二年(1065)由两制以上参与的濮议之争。在这场长达18个月的辩论中,以王珪为首的两制与以吕诲、司马光为首的台谏官取得了一致,“初议崇奉濮安懿王典礼,翰林学士王珪等相顾不敢先发,天章阁待制司马光独奋笔立议”⑨杨仲良:《通鉴长编纪事本末》卷五五“濮议”条,第967页。,此派主张以濮王为皇伯,而以韩琦、欧阳修为首的宰执则力主濮王为皇考,结果后者占了上风,吕诲、吕大防、范纯仁被贬出外。濮议既是礼法之争,也是权力的角力,虽也有“小人”、“君子”之辩,但并不带党争色彩。其二是司马光与范镇长达20余年的乐律之争。马、范两人交游40年,相知甚深,但在乐律问题上却往返论辩,各执己见。范镇《东斋记事》载:“司马君实内翰光于余,莫逆交也,唯议乐为不相合……往在馆阁时,决于同舍,同舍莫能决,遂弈棋以决之,君实不胜,乃定。其后二十年,君实为西京留台,予往候之,不持他书,唯持所撰《乐语》八篇示之。争论者数夕,莫能决,又投壶以决之,予不胜,君实欢曰:‘大乐还魂矣。’凡半月,卒不得要领而归。岂所见然耶?将戏谑耶?抑遂其所执不欲改之耶?俱不可得而知也。是必戏谑矣。”⑩范镇:《东斋记事》卷二,北京:中华书局,1980年,第16-17页。这场争论始于皇祐二年(1050),熙宁三年,二人均罢翰林学士,范镇卜居许昌,司马光退居洛阳,两人仍时相过从,诗书往还,继续着礼乐问题的争论,但依然龃龉难决。

熙宁时期政治上渐趋分化的“嘉祐四友”,在科举制度的变革问题上却有着高度的一致。熙宁二年,时任参知政事的王安石进《乞改科条制札子》:

伏以古之取士,皆本于学校,故道德一于上,而习俗成于下,其人材皆足以有为于世……今欲人追复古制以革其弊,则患于无渐。宜先除去声病对偶之文,使学者得以专意经义,以俟朝廷兴建学校,然后讲求三代所以教育选举之法,施于天下,庶几可复古矣。①王安石:《乞改科条制札子》,《王荆公文集笺注》卷五,第154页。

四月诏:“四方执经艺者专于诵数,趋乡举者狃于文辞……今下郡国招徕隽贤,其教育之方,课试之格,令两制、两省、待制以上、御史、三司、三馆杂议以闻。”贡举制度的改革已经纳入变法的步骤,其时“议者多谓变法便”②《宋史》卷一《选举志》,北京:中华书局,1977年,第3616页。。但当时的讨论还是引发了针锋相对的争议,大体可分两派,翰林学士除王珪外基本与王安石保持了一致。司马光的奏状认为:“臣窃惟取士之弊,自古始以来,未有若近世之甚者也。何以言之?自三代以前,其取士无不以德为本,而未尝专贵文辞也。”他批评了唐代以来以诗赋论策取士的不合理:“进士初但试策,及长安、神龙之际,加试诗赋。于是进士专尚属辞,不本经术,而明经止于诵书,不识义理,至于德行,则不复谁何矣。自是以来,儒雅之风,日益颓坏。”“国家从来以诗赋论策取人,不问德行,故士之求仕进者,日夜孜孜,专以习赋诗论策为事,惟恐不能胜人……今若更以德行取人,则士之力于德行,亦犹是也。”由此造成士风的颓败,他建议实行保举之法,由朝臣荐举“学术节行”优秀者,择优召试,“进士试经义策三道,子史策三道,时务策三道,更不试赋、诗及论……对策及大义,但取义理优长,不取文辞华巧”③司马光:《议学校贡举状》,《司马温公集编年笺注》卷三九,第552-558页。。吕公著认为取士的根本在学校,现行的教育制度与取士制度都需要变革,但“可以渐去而未可以遽废”。至于进士科,他指出:“按进士之科,始于隋而盛于唐。初犹专以策试,至唐中宗乃加以诗赋,后世遂不能易。取人以言,固未足见其实,至于诗赋,又不足以观言。是以昔人以鸿都篇赋比之尚方技巧之作,此有识者皆知其无用于世也。臣以谓自后次科场进士,可罢诗赋而代以经,先试本经大义十道,然后试以论策。”④吕公著:《答诏论学校贡举之法奏》,曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第50册,上海:上海辞书出版社;合肥:安徽教育出版社,2006年,第281-284页。韩维的建议是“罢诗赋,更令于所习一大经中(原注:“令人通习某经。”)问大义十道,但以文辞解释,不必全记注疏”⑤韩维:《议贡举状》,曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第49册,上海:上海辞书出版社;合肥:安徽教育出版社,2006年,第154页。。而学士承旨王珪的建议甚为简单,仍主张“若乃贡举以诗赋策论取人,盖自祖宗以来,收揽天下豪俊,莫不用此,臣不敢轻议”⑥王珪:《议贡举庠序奏状》,《华阳集》卷七,丛书集成初编本,上海:商务印书馆,1935年,第73页。,毫无新意,恰如他在濮议之争时“相顾不敢先发”的表现一样。

当时对贡举改革持异议的代表是任直史馆的苏轼,他主张保持现状,“臣以谓今之学校,特可因循旧制”,因为“贡举之法,行之百年,治乱盛衰,初不由此”。苏轼针对当时司马光诸人“或曰乡举德行而略文章,或曰专取策论而罢诗赋”的建议,认为诗赋策论之废存难以从有用无用的角度来判断,“自文章而言之,则策论为有用,诗赋为无益;自政事言之,则诗赋、策论均为无用矣。虽知其无用,然自祖宗以来莫之废者,以为设法取士,不过如此也”。他否认了考试内容对培养政事能力的功用,“自唐至今,以诗赋为名臣者,不可胜数,何负于天下,而必欲废之!”而经义策论,其为文易学,但“无声病对偶,故考之难精”,“其弊有甚于诗赋者矣”。因此现行的考试制度,已证明其行之有效,不必另行更张。⑦苏轼:《议学校贡举状》,《苏轼文集》卷二五,第723-726页。苏轼的奏状并非为诗赋辩护,而着眼于取人的角度,从逻辑上看并不比司马光等人的奏状缺少说服力,因此一度也打动了神宗。“帝喜曰:‘吾固疑此,得轼议,释然矣。’”⑧《宋史》卷一《选举志》,北京:中华书局,1977年,第3617页。但通常话语权并不掌握在少数派手里,更强势的翰苑学士与执政者的认识达成了高度一致。王安石对苏轼奏状的回应直指要害:“若谓进士科诗赋亦多得人,自缘仕进别无他路,其间不容无贤;若谓科法已善,则未也。今以少壮之士,正当讲求天下正理,乃闭门学作诗赋,及其入官,世事皆所未习,此科法败坏人材,致不如古。”①《宋史纪事本末》卷九,冯琦编、陈邦瞻增辑,《景印四部荟要》本,长春:吉林出版集团,2005年,第243-244页。

翰苑词臣中的“嘉祐四友”(安石新由翰学升任副相)在科举问题上不约而同地站到了取消诗赋一派,他们的看法大同小异,其根本目的是建设良好的士风道德,倡导朴实的文风,培养政事型人才。这或许反映了“四友”身上所具有的某种共同的文化性格:四人都以恬退著称,事实上他们也是嘉祐以来朝野推重的士行楷模。另外,其个人生活和性格似都有些“不近人情”之处,如王安石“性不好华腴,自奉至俭,或衣垢不澣,面垢不洗”②《宋史》卷三二七《王安石传》,北京:中华书局,1977年,第10550页。;司马光“性不喜华靡,闻喜宴独不戴花”,“于物澹然无所好”③《宋史》卷三三六《司马光传》,北京:中华书局,1977年,第10757-10769页。;“于财利纷华,如恶恶臭”④《东都事略》卷八七《司马光传》下,《景印文渊阁四库全书》,第382册,第566页。;吕公著“声利纷华,泊然无所好”⑤《宋史》卷三三六《吕公著传》,北京:中华书局,1977年,第10776页。;韩维“好古嗜学,安于静退”⑥《韩侍郎维传》(实录),《名臣碑传琬琰集》下卷十七,《景印文渊阁四库全书》,第450册,第790页。。因此,“四友”先德行而后文艺、重应用而轻华辞、崇尚论策经义而摒弃诗赋的文化取向,从某种意义上看,是基于他们安于恬退、不慕纷华而又不甘现状、锐意变革、进退从容的文化性格的必然选择。对于熙丰变法时期科举罢诗赋以及轻视文华的文化决策,“嘉祐四友”因其在翰苑政坛中的显要地位以及学术德行的崇高声望,显然起到了重要的推动作用,而并非只是神宗与王安石的个人意志。

不过熙宁科举新制后来的发展确实越来越趋向于神宗与王安石的意志。熙宁四年,“更定科举法,从王安石议,罢诗赋及明经诸科,专以经义论策试士”。为了统一思想,为“一道德”提供理论依据,熙宁八年,“王安石以所训释《诗》、《书》、《周礼》三经上进。帝谓之曰:‘今谈经者,人人殊,何以一道德?卿所著经义,其颁行,使学者归一。’遂颁于学官,号曰《三经新义》。一时学者无不传习,有司纯用以取士。安石又为《字说》二十四卷,学者争传习之,自是先儒之传注悉废矣”⑦《宋史纪事本末》卷九“学校科学之制”条,北京:中华书局,1977年,第242-245页。。荆公新学“多穿凿附会,其流入于佛、老”,又“黜《春秋》之书,不使列于学官,至戏目为‘断烂朝报’”⑧《宋史》卷三二七《王安石传》,北京:中华书局,1977年,第10550页。。至此,在所谓“一道德”的框架下,完成了贡举制度的全面变革,同时也导致了学风的专制和僵化。

因此,王安石新学随即遭到了司马光等人的抵制。司马光与范镇、吕公著均排斥佛教老庄,司马光“博学无所不通,音乐、律历、天文、书数,皆极其妙。晚节尤好礼,为冠婚丧祭法,适古今之宜。不喜释、老,曰:‘其微言不能出吾书,其诞吾不信。’”⑨苏 轼:《司马温公行状》,《苏轼文集》卷十六,第491页。按苏轼传文为范镇采用,参见范镇《司马文正公墓志铭》,曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第40册,上海:上海辞书出版社;合肥:安徽教育出版社,2006年,第317-318页。。其熙宁二年上《论风俗》指出:

窃见近岁公卿大夫,好为高奇之论,喜诵老、庄之言,流及科场,亦相习尚。新进后生,口诵耳剽,翕然成风……今之举人,发口秉笔,先论性命,乃至流荡忘返,遂入老、庄。纵虚无之谈,骋荒唐之词,以此欺惑考官,猎取名第……伏望朝廷特下诏书,以此戒励内外,仍指挥礼部贡院,豫先晓示进士,将来程序,若有僻经妄说,言涉老、庄者,虽复文辞高妙,亦行黜落,庶几不至疑误后学,败乱风俗。⑩司马光:《论风俗》,《司马温公集编年笺注》卷四五,第122-123页。

据顾栋高《司马温公年谱》认为:“所谓‘好为高奇,喜诵老、庄’者,则荆公其人也。”⑪顾栋高:《司马温公年谱》,《司马温公集编年笺注》附录卷九,第307页。一代文坛宗师欧阳修于熙宁五年(1072)卒后,范镇、王安石、苏轼等人均撰文纪念。范镇《祭欧阳文忠公文》曰:“惟公平生,谅直骨鲠。文章在世,炜炜炳炳。老释之辟,贲育之猛。拒塞邪说,尊崇元圣。天下四方,学子甫定。迩来此风,勃焉而盛。如醒复醉,如愈再病。”①范 镇:《祭欧阳文忠公文》,曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第40册,上海:上海辞书出版社;合肥:安徽教育出版社,2006年,第322-323页。范镇“其学本六经,口不道佛、老、申、韩之说”②《宋史》卷三三七《范镇传》,北京:中华书局,1977年,第10790页。,其排斥“老释邪说”的思想与欧公一脉相承,而“迩来此风”复炽,显然直指王安石。吕公著为夷简之子,与欧阳修为讲学之友,其性情与司马光相近,亦致力于抵制佛老异端和荆公新学。“帝从容与论治道,遂及释、老,公著问曰:‘尧舜知此道乎?’”③《宋史》卷三三六《吕公著传》,北京:中华书局,1977年,第10774页。而苏轼熙宁五年在通判杭州作监试官时,也作诗讥讽说:“缅怀嘉祐初,文格变已甚……尔来又一变,此学初谁谂?权衡破旧法,刍豢笑凡饪。高言追卫乐,篆刻鄙曹沈。”④苏轼:《监试呈诸试官》,《苏轼诗集合注》卷八,第341-344页。苏辙和诗云:“朝廷发新令,长短弃前彟。缘饰小学家,睥睨前王作。声形一分解,道义因附托。”⑤苏辙:《和子瞻监试举人》,《栾城集》卷四,《苏辙集》,第78页。

至元祐中,重新执政的“四友”中的吕公著与韩维对科举新制的态度也发生了分化。元祐时期,公著与司马光同心辅政,光薨后独当国,试图对科举制度拨乱反正,纠正王氏新学一统天下的局面,“时科举罢词赋,专用王安石经义,且杂以释氏之说,凡士子自一语上,非新义不得用,学者至不诵正经,唯窃安石之书以干进,精熟者转上第,故科举益弊。公著始令禁主司不得出题老、庄书,举子不得以申、韩、佛书为学,经义参用古今诸儒说,毋得专取王氏。复贤良方正科”⑥《宋史》卷三三六《吕公著传》,北京:中华书局,1977年,第10775-10776页。。韩维则以为安石经义宜与先儒之说并行,不当废。苏轼一直坚持他对王安石新学的批评立场,在熙宁二年的《议学校贡举状》中就已指出:王衍好老庄,王缙好佛,均导致天下风俗凌夷,“夫性命之说,自子贡不得闻,而今之学者,耻不言性命,此可信也哉!今士大夫至以佛老为圣人,粥(鬻)书于市者,非庄老之书不售也,读其文,浩然无当而不可穷,观其貌,超然无著而不可挹”⑦苏轼:《议学校贡举状》,《苏轼文集》卷二五,第725页。。洗涤荆公新学之弊,仍将是苏轼在元祐中进入翰苑后的重要课题。

六、治平、熙宁间翰苑馆阁的文学气氛

由于文学的政治化、边缘化,政治家和文学家身份的分裂,使熙丰时期以王安石为中心的汴京诗坛并没有成为诗歌创作和传播中心。⑧参见马东瑶《文化视野中的熙丰诗坛》,西安:陕西人民教育出版社,2006年,第49页。对于王安石的政治与文学身份,宋人有一个流行的看法是,王安石的才华更适于作为一个文章家,一个翰林学士,而不是一位宰相。韩琦即说:“安石为翰林学士则有余,处辅弼之地则不可。”朱熹认为,王安石“以文章节行高一世,而尤以道德经济为己任”⑨《宋史》卷三二七《王安石传》,北京:中华书局,1977年,第10553页。。若以欧阳修所看重的政事与文章相兼的标准看⑩《宋史》卷三一九《欧阳修传》:“学者求见,所与言,未尝及文章,惟谈吏事。谓文章止于润身,政事可以及物。”第10381页。,王安石无疑是最成功的典型之一。而为他惋惜的人不约而同地承认了一个事实:即王安石是一个出色的翰林学士、一流的诗人和文章家,同时包含了另外一层意思:假如不是因为他在政治上步入“歧途”,那么他的文学成就将更为卓著和伟大。刘将孙将荆公比为宋代之杜甫,但惋惜道:“独其不得如子美之称于唐者,相业累之耳。呜呼!使公老翰林学士,韪然一代词宗,亦何必执政耶?”⑪刘将孙:《王荆文公诗笺注·序》,上海:上海古籍出版社,1993年,第1页。其实,以今人的角度看,不论在政治还是文学领域,王安石都是令人景仰的大家,是熙丰时期首屈一指的文坛领袖和勇于改革的政治家。

稍微回顾一下王安石在嘉祐时期的唱和活动,有助于了解其文学思想与诗歌风格的演变轨迹。他曾于嘉祐八年发起了影响颇大的明妃曲唱和,嘉祐诗坛与其唱和较多的包括欧阳修、梅尧臣、范镇、韩维、吴充、刘攽、曾巩等人,已展示出他作为一个年轻诗人所具有的浓厚的文学热情和出色才华。有意思的是,他曾对当年几位诗友的评价:“韩侯(维)冰玉人。”①王安石:《韩持国从富并州辟》,《王荆文公诗笺注》卷十,第247页。“清明有冲卿(吴充),奥美如晦叔(吕公著)。”②王安石:《寄吴冲卿》,《王荆文公诗笺注》卷十,第250页。“冯侯(京)天马壮不羁,韩侯(维)白鹭下清池。刘侯(攽)羽翰秋欲击,吴侯(充)葩萼春争披。沈侯(遘)玉雪照人洁,潇洒已见江湖姿。唯予貌丑骇公等,自镜亦正如蒙倛。忘形论交喜有得,杯酒邂逅今良时。心亲不复异新旧,便脱巾屦相谐嬉。”③王安石:《和贡父燕集之作》,《王荆文公诗笺注》卷十,第257页。据《却扫编》载:“刘贡父旧与王荆公游甚款,每相遇必终日。”上述各诗对诸人的形容清华高逸,颇具诗人气质,可以想见其时诗人游从雅集时之兴味。安石所咏韩、吴、吕、冯、沈五人,熙宁中均成为翰林学士,刘攽后亦任中书舍人。但后来这一唱和群体却或分或合,他所最服膺的人如刘攽、吕公著因对新法的批评而被黜,冯京亦因郑侠案遭李定、舒亶等陷害。

王安石早期的文学观念与诗风形成于嘉祐至熙宁初,其核心思想是以实用为本,重经术轻文华。“某尝患近世之文,辞弗顾于理,理弗顾于事,以襞积故实为有学,以雕绘语句为精新,譬之撷奇花之英,积而玩之,虽光华馨采,鲜缛可爱,求其根柢济用,则蔑如也。”④王安石:《上邵学士书》,《王荆公文集笺注》卷三八,第1327页。以“理”与“道”为标尺,则不仅欧阳修文为不近理,为欧阳修所肯定的杨、刘昆体更等而下之,“杨、刘以其文词染当世,学者迷其端原,靡靡然穷日力以摹之,粉墨青朱,颠错丛庬,无文章黼黻之序”⑤王安石:《张刑部诗序》,《王荆公文集笺注》卷四七,第1631页。。其次是着意改革隋唐以来诗赋取士的科举制度,这一思想酝酿已久,如《读进士试卷》:“文章始隋唐,进取归一律。安知鸿都事,竟用程人物。变今嗟未能,于己空自咄。流波亦已漫,高论常见屈。故令俶傥士,往往弃堙郁。皋陶叙九德,固有知人术。圣世欲尔为,徐观异人出。”⑥王安石:《读进士试卷》,《王荆文公诗笺注》卷一五,第372页。《详定试卷》其二:“童子常夸作赋工,暮年羞悔有扬雄。当时赐帛倡优等,今日论才将相中。细甚客卿因笔墨,卑于尔雅注鱼虫。汉家故事真当改,新咏知君胜弱翁。”⑦王安石:《详定试卷》其二,《王荆文公诗笺注》卷二九,第711页。在他由翰苑逐步进入政治权力中心以后,很快便实施了以经义策论代替诗赋的贡举新制,在写作上,则创作大量反映变法的时政诗,以意气自许,不复涵蓄,诗坛风气为之一变。

更为重要的是,因熙宁变法而产生的新旧党争,也导致文学群体的分化。以司马光和苏轼为代表的反变法派在政治风波中纷纷退居迁谪而离开京师后,嘉祐以来所形成的热烈高涨的文学气氛至此渐趋冷落,熙丰时期诗坛中心呈京城与地方独立分散形态。总体上看,汴京诗坛在特定的政治气氛下,确实缺少了生气和活力,但这并不意味着熙丰诗坛便是一片荒漠和死寂景象,即便就作为汴京文化学术中心的翰苑馆阁而言,也保持着一些正常的文学活动。⑧笔 者在10年前的旧文《北宋馆职、词臣选任及文华与吏材之对立》(《文学评论》2002年第4期)中,曾提出熙丰时期由于王安石罢馆职及科举罢诗赋等原因,造成文学发展的萧条景象,成为北宋诗歌发展史上的断层。但如果将视野扩大至整个熙丰诗坛,这一论断并不全面。比如上引马东瑶《文化视野中的熙丰诗坛》就重点研究了熙丰时期活跃于汴京、洛阳及黄州以王安石、司马光、苏轼为首的三个重要诗人群。该书将特定的诗史时段与诗人群的组合交游、文学地理及制度文化交互贯穿,立体化地呈现了熙丰诗坛的图景。不过,本文关注的重心仍是活动于汴京的翰林学士文人群体。另外,一些辗转于郡邑与汴京之间的翰林学士,在与友人的唱和寄赠中,也时时交织着玉堂之思,如元绛曾知荆州,后作《怀荆南旧游》诗云:“去年曾醉海棠丛,闻说新枝发旧红。昨夜梦回花下饮,不知身在玉堂中。”⑨元绛:《怀荆南旧游》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第7册,北京:北京大学出版社,1992年,第4376页。这也提供了从侧面观照熙丰翰苑诗坛的零散材料。

治平、熙宁之际,馆阁、翰苑仍保持了太宗朝以来尤其是嘉祐以来讨论文史、诗酒雅集的传统,反映了其时较为浓厚的文学气氛。《东轩笔录》记载了两条生动的材料:其一是沈括、吕惠卿、王存、李常四人对韩愈诗歌评价的分歧:

沈括存中、吕惠卿吉甫、王存正仲、李常公择,治平中,同在馆下谈诗,存中曰:“韩退之诗,乃押韵之文耳,虽健美富赡,而终不近古。”吉甫曰:“诗正当如是,我谓诗人以来,未有如退之也。”正仲是存中,公择是吉甫,四人者交相诘难,久而不决。公择忽正色而谓正仲曰:“君子群而不党,君何党存中也?”正仲勃然曰:“我所见如是尔,顾岂党耶?以我偶同存中,遂谓之党,然则君非吉甫之党乎?”一坐皆大笑。

魏泰对此也表达了自己与王安石的看法:“余每评诗亦多与存中合,顷年尝与王荆公评诗,余谓凡为诗,当使挹之而源不穷,咀之而味愈长,至如欧阳永叔之诗,才力敏迈,句亦健美,但恨其少余味耳。荆公曰:‘不然,如“行人仰头飞鸟惊”之句,亦可谓有味矣。’然余至今思之,不见此句之佳,亦竟莫原荆公之意。信乎所言之殊,不可强同也。”①魏泰:《东轩笔录》卷十二,北京:中华书局,1983年,第141页。双方相持不下的观点,正是庆历以来诗坛学韩引起的关于诗歌特性的争论的延续,它与宋诗艺术的演进进程正相辅翼。

另一则是发生在王安国、王安石、吕惠卿之间对晏殊词的评价引起的争论:

王安国性亮直,嫉恶太甚。王荆公初为参知政事,闲日因阅读晏元献公小词而笑曰:“为宰相而作小词,可乎?”平甫曰:“彼亦偶然自喜而为尔,顾其事业岂止如是耶?”时吕惠卿为馆职,亦在坐,遽曰:“为政必先放郑声,况自为之乎!”平甫正色曰:“放郑声,不若远佞人也!”吕大以为议己,自是尤与平甫相失也。②魏泰:《东轩笔录》卷五,第52页。

王安石“为宰相而作小词”的笑言并不代表他真正的词学观和熙宁时期重政治功能的文学观,王安国《花蕊夫人诗序》可以与此段材料相印证:

熙宁五年,臣安国奉诏定蜀民所献书,上可入三馆者,得花蕊夫人诗,乃出于花蕊手,而词甚奇,与王建宫词无异。建自唐至今,诵者不绝口,而此独遗弃不见收,甚为可惜也。臣谨缮写入三馆而归,口诵数篇于丞相安石,明日,与中书语及之,而王珪、冯京愿传其本,

因盛行于时。③王安国:《花蕊夫人诗序》,曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第73册,上海:上海辞书出版社;合肥:安徽教育出版社,2006年,第44页。

时王安石、王珪、冯京均已由翰林学士迁为参知政事,安国则为崇文院校书,与上则所记论晏殊词时间相近。据文莹《湘山野录》所载,花蕊夫人词起初为负责整理三馆献书者“斥去之”不取,于是复令令史李希颜整理,令史郭祥缮写,而后有赖三位宰执的欣赏而得以保存流传下来。④文莹:《续湘山野录》,北京:中华书局,1984年,第81-82页。

总的来说,这两场讨论看起来似乎有些激烈,但主要是表达不同的文学见解,仍然保持着宋代馆阁特有的谐谑活泼气氛,对文学的评价尺度也是客观和宽容的。不过,在治平四年神宗即位以后,接受御史吴申的建议,馆阁召试取消诗赋而代以策论,这样的文学艺术气氛是越来越淡薄了。

七、治平至熙宁前期翰苑馆阁的游从唱和

从现在文献资料看,英宗、神宗两朝翰苑唱和活动较多地集中于熙宁时期,又可分为两个节点,即治平至熙宁前期与熙宁后期。

活跃于治平至熙宁前期诗坛的翰林学士基本以“嘉祐四友”中的司马光、吕公著、王安石、韩维以及范镇等人为主。其实“四友”的文学交往是从嘉祐前后在馆阁翰苑中就开始了的,“四友”之间以及王安石、韩维与欧阳修、江休复、梅尧臣等都唱和颇多。但熙宁执政时期,王安石在翰苑时间既短,以后又因变法而与先前众多前辈僚友分道扬镳,因此唱和渐少。《题中书壁》诗作于任参知政事的次年即熙宁三年:

夜开金钥诏词臣,对御抽毫草帝纶。须信朝家重儒术,一时同榜用三人。

是记庆历二年(1041)同榜三进士同膺朝廷重命的恩荣。据李璧注:熙宁三年,王安石与韩绛同拜相,王岐公为翰林学士,被召草麻。⑤王安石:《题中书壁》,《王荆文公诗笺注》卷四四,第1161页。按安石已于熙宁二年拜参政,三年王珪与韩绛同拜参知政事,诗是中书省题壁诗,末句似应指此。王珪作为学士承旨,三朝学士,久历词职,其与诸人唱和尤多,熙宁三年王珪知贡举,司马光子司马康与王珪、范镇、宋敏求之子同时登科,诸人于琼林苑闻喜宴上作诗相贺,范镇诗已佚,今存司马光诗《和景仁琼林席上偶成》:

念昔琼林赐宴归,彩衣绿绶正相宜。将雏虽复慰心喜,负米翻成触目悲。殿角花犹红胜火,樽前发自白如丝。桂林衰朽何须恨,幸有新枝续旧枝。①司马光:《和景仁琼林席上偶成》,《司马温公集编年笺注》(二)卷一一,第294页。

自注云:“时康与禹玉、景仁、次道之子同时登科,在席。”虽然父子同登科第,一同出席天子的琼林盛宴,足为家族荣耀,但这点欣慰并没有冲淡生活的衰惫之感。而同时王珪的和诗《依韵和景仁闻喜席上作兼呈司马君实内翰》:

奉诏华林事最荣,门前几度放门生。三朝遇主惟文翰,十榜传家有姓名。(自注:“自太平兴国以来,四世凡十榜登科。”)碧海蟠桃和露重,丹山雏凤入云清。诗书教子终须立,箧里黄金一顾轻。②王珪:《依韵和景仁闻喜席上作兼呈司马君实内翰〉,《华阳集》卷四,第39页。

通篇渲染了翰林学士作为举子座主的清贵尊荣,表现了宋人普遍的以诗书传家博取功名的文化观念。

司马光与范镇及“三舍人”气类相投,在熙宁中唱和亦多。司马光《早朝书事》与范镇《奉和君实早朝书事》均写早朝及翰苑当直事,光诗感叹自己“素餐无小补,俯仰愧金鳌”③司马光:《早朝书事》,《司马温公集编年笺注》(二)卷一一,第295页。,其时司马光与王安石的矛盾已不可调和,诗语中不无牢骚。镇诗则写因司马光请假而自己连续当直:“近来君在告,连直几番鳌。”④范镇:《奉和君实早朝书事》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第6册,北京:北京大学出版社,1992年,第4260页。熙宁三年春夏间,范镇与司马光及“三舍人”等为“东园”之游,司马光《景仁召饮东园呈陈彦升(荐)宋次道(敏求)李才元(大临)苏子容(颂)》诗写道:

去冬辱嘉招,寒风方赑屃。今秋侍高宴,晴日正澄丽。虽无花蘤繁,且有丘樊思。虽无山泉乐,暂违尘土气。仆休散城邑,马纵脱羁辔。欢呼笑言适,散诞冠带弃。殊胜禁掖严,进止有常地。⑤司 马光:《景仁召饮东园呈陈彦升(荐)宋次道(敏求)李才元(大临)苏子容(颂)》,《司马温公集编年笺注》(一)卷四,第226页。东园应为范镇之私园,“去年辱佳招”云云,指熙宁二年东园之游,司马光有《景仁招游东园马上口占》诗:“适野自可爱,况逢佳主人。”《司马温公集编年笺注》(二)卷一一,第274页。

熙宁二年,司马光曾荐陈升、苏轼等4人为谏官;三年,“三舍人”封还李定任命词头,司马光对他们的做法表示了支持,他上疏说:“朝廷知大临等既累次封还词头,今复草之,则为反复,必难奉诏,因欲以违命之罪罪之,使今后凡朝廷所行政令群下无敢立异者。若果如此,则百执事之人,自非偷合苟容者,皆不得立于朝矣。”⑥司马光:《论李定札子》,《司马温公集编年笺注》(四)卷四三,第80页。正所谓人以类聚,从这首游宴诗中,则可看出两制词臣在暂时脱离与外界隔绝的“禁掖”深严生活和京华的“尘土气”之后,难得的散诞纵狂的丘樊之思,山泉之乐。现存苏颂和诗:“銮禁限沉深,鳌头雄赑屃。主人出休沐,秋色正明丽。偶为东园游,便有中林意。纵言得造适,览物增意气。风清濯烦襟,日永忘归辔。朝野本无间,簪组何用弃。未必幽栖人,识兹真乐地。”⑦苏颂:《次韵君实内翰同游范景仁东园》,《苏魏公文集》卷五,第47页。“主人”正是对司马内翰的尊称,“朝野本无间,簪组何用弃”,诠释了白居易所奉行的“中隐”思想,响应了司马光诗“进止有常地”之意。如何在政治风波中优游进退,消解仕与隐的矛盾,确实是宋人诗中思考较多的问题。

熙宁年间最大的一次饯饮送别活动应属熙宁三年钱藻出守婺州。据曾巩《馆阁送钱纯老知婺州诗序》载:“熙宁三年三月,尚书司封员外郎秘阁校理钱君纯老出为婺州,三馆秘阁同舍之士相与饮饯于城东佛舍之观音院,会者凡二十人,纯老亦重僚友之好,而欲慰处者之思也,乃为诗二十言以示坐者,于是在席人各取其一言为韵,赋诗以送之。”⑧曾巩:《馆阁送钱纯老知婺州诗序〉,《曾巩集》卷十三,北京:中华书局,1984年,第214页。可知此次聚会饮饯地点也在佛寺,且人数众多,参加者皆为馆职,苏轼昆仲参与了此次唱和活动,轼诗云:

老手便剧郡,高怀厌承明。聊纡东阳绶,一濯沧浪缨。东阳佳山水,未到意已清。过家父老喜,出郭壶浆迎。子行得所愿,怆悢居者情。吾君方急贤,日旰坐迩英。黄金招乐毅,白璧赐虞卿。子不少自贬,陈义空峥嵘。古称为郡乐,渐恐烦敲搒。临分敢不尽,醉语醒还惊。①苏 轼:《送钱藻出守婺州得英字》为五古,见《苏轼诗集合注》卷六,第227-229页;苏辙《送钱婺州纯老》为七律,见《栾城集》卷三,《苏辙集》,第49页。

钱藻出身于吴越钱氏文化世家,为钱勰从兄,其父钱明逸为仁宗朝庆历七年至皇祐元年(1047-1049)及英宗治平初翰林学士,父子皆中贤良方正科,钱藻于元丰元年(1078)与孙洙同直学士院,迁枢密直学士、翰林侍读学士。事实上,从熙宁二年至四年,苏轼就不断地在送别友人和同僚被贬出外,相继有《送曾子固倅越得燕字》、《送任伋通判黄州兼寄其兄孜》、《送刘攽倅海陵》、《送吕希道知和州》、《送文与可出守陵州》、《送刘道原归觐南康》等诗作②上引诸诗见《苏轼诗集合注》卷六,第215-237页。,正如苏轼所感叹的:“年年送人作太守,坐受尘土堆胸肠。”③苏轼:《送吕希道知和州》,《苏轼诗集合注》卷六,第230页。直到熙宁四年,苏轼自己亦离开京城,出为杭州通判,途中经过颍州,与苏辙同时拜访了时已致仕、退居颍上的恩师欧阳修,“多忧发早白,不见六一翁”④苏轼:《颍州初别子由二首》其二,《苏轼诗集合注》卷六,第252页。;“谓公方壮须似雪,谓公已老光浮颊。朅来湖上饮美酒,醉后剧谈犹激烈……已将寿夭付天公,彼徒辛苦吾差乐……不辞歌诗劝公饮,坐无桓伊能抚筝。”⑤苏轼:《陪欧阳公燕西湖》,《苏轼诗集合注》卷六,第254-255页。既有感伤,又在精神上得到一定的慰藉。次年即熙宁五年,一代文学巨匠欧阳修即长逝于颍州,文学的代际交替实际上已由欧公门生后学的代表王安石与苏轼开始接续。从前引诗题看,苏轼送曾巩诗也是分韵赋诗,应与送钱藻祖饯场景类似,只是现在留存下来的饯饮诗会的记载,仅见送钱藻出守婺州的苏轼昆仲两首,无其他人诗作留存,这应当与其时馆职词臣等因反对新法而纷纷遭贬的政治背景以及日后发生的“乌台诗案”的究治有关。

八、饮饯诗会的“銮坡主席”与回翔州郡的“翰林东道主”

神宗朝翰苑唱和的第二个节点是熙宁后期,即熙宁七年以后。此间翰苑任命中发生一件有意思的事情,即名字中“系”字旁的五位学士韩维、元绛、杨绘、陈绎、邓绾相继入院。《容斋四笔》卷十四载:“元厚之绛少时曾梦人告之曰:‘异日当为翰林学士,须兄弟数人同在禁林。’厚之自思素无兄弟,疑为不然。及熙宁中除学士,同时相先后入院者,韩维持国、陈绎和叔、邓绾文约、杨绘元素,名皆从系,始悟兄弟之说。”⑥洪迈:《容斋四笔》卷十四,上海:上海古籍出版社,1996年,第777页。这其实只是个有趣的巧合。据本章附表二,五人交集的时间应在熙宁八年前后。五人中除邓绾外,都能诗,韩维存诗最多,计14卷,元绛诗今人辑为1卷,杨绘、陈绎存诗都极少,但搜求汇集与他们唱和的诗人作品,仍可大体看出他们在熙宁、元丰中的文学活动。另外值得注意的是,韩维、杨绘、陈绎三人都是两入翰苑,元绛则自称“九重侍从三明主,四纪乾坤一老臣”⑦元绛:佚句,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第7册,北京:北京大学出版社,1992年,第4383页。,在翰苑时间也长达6年,这就为他们较多的唱和活动提供了条件。如与当时两制词臣多有唱和的强至(1022-1076)《九日陪两制诸公燕赵氏园亭》诗:

筋力追欢胜去年,不应吹帽愧华颠。壮心未折秋风里,笑口频开晚照边。学士带欺黄菊烂,侍臣绶夺紫萸鲜。自怜蹭蹬诸公后,一醉犹能赋此筵。⑧元绛:《九日陪两制诸公燕赵氏园亭》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第10册,北京:北京大学出版社,1992年,第7035页。

说“胜去年”,可以想见此种聚会并不少见。

五位“系“字旁翰林学士,韩维的政治与文学活动已见上节“嘉祐四友”所论,这里着重考察元绛、杨绘、陈绎在熙丰诗坛之唱和活动。

元绛,天圣二年(1024)进士,熙宁三年至八年(1070-1075)在院。他以文学擅名,苏颂所著《神道碑》载:“公之在翰林也,予(苏颂)方在朝廷,每训辞之下及应用手笔、碑表、诗歌多得览观,其体制深重,章句清裁,传在人口,皆出新意。由是知公之文无所不长也。”⑨苏颂:《太子少保元章简公神道碑》,《苏魏公文集》卷五二,第787页。强至《依韵奉和王平甫(安国)学士寄元内翰诗》:

蓬莱仙阙地深沉,视草雠书此盍簪。禁漏传声来阁外,宫云曳影过廊阴。能诗摩诘淹儒馆,未相微之在翰林。马跃秋风出阊阖,片时相失遂成吟。①强 至:《依韵奉和王平甫学士寄元内翰诗》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第10册,北京:北京大学出版社,1992年,第6991页。

分别以王维与元稹比拟王安国与元绛,对王安国的久滞文馆与元绛的未获大用深致不平。不幸的是,王安国卒于熙宁七年,而熙宁八年,元绛获迁参知政事,强至再致祝贺:“洗马池边喜气俱,二公同日上云衢。北门学士参台鼎,内阁才臣贰斗枢。晓殿春风迎拜舞,晩街霁日照传呼。回头应笑蹉跎客,养拙长甘伴圉夫。”②强至:《腊月二十三日群牧使元内翰曾龙图同日拜枢参之命是日立春》,《全宋诗》,第10册,第7034页。“未相微之”终参枢要,而强至时仍为群牧判官,故尾联以“圉夫”自嘲。

杨绘,熙宁三年至四年(1070-1071)、熙宁七年至十年(1074-1077)两入翰苑,均兼翰林侍读学士,以议新法不便、大臣被贬斥、以经术取士等而与王安石不合,其今存诗仅10首,但同时与其唱和者颇多。熙宁四年,苏颂守杭州,两制送行,颂作《某忝命守余杭,杨元素内翰洎两禁诸公出祖佛寺,席上探韵赋诗以宠其行,某亦分得留字(时李承之待制帅延安)》诗云:

内阁临边贵,銮坡主席优。赋诗嘉赵孟,载酒饯韩侯。何幸江城守,容陪禁序游。烟霄惭久隔,声气荷相求。笑语随春煦,欢酣永日留。百分传醆斚,五熟荐包羞。西望千兵盛,东归两桨浮。感时嗟老病,去国动离忧。遂别青云友,重为沧海州。应怜旧簮履,犹着故巾褠。衮字荣褒宠,琼琚乏报投。惟将夸远俗,歌咏入吴讴。③苏颂:《某忝命守余杭,杨元素内翰洎两禁诸公出祖佛寺……》,《苏魏公文集》卷九,第108页。

这种为出守官员祖饯赋诗的场景自太宗朝以来已不鲜见,并逐渐形成一个传统,即由馆阁及两制词臣参与,由座中最有声望的翰林学士(或中书舍人)为“主席”,分韵赋诗,诗人借送别雅集唱和,成为诗坛的小型聚会,这反映了宋人自觉的结盟意识和翰林学士的盟主地位。如嘉祐四年,祖无择出守陕郡,欧阳修于修书局置酒饯行,作《小饮坐中赠别祖择之赴陕府》,祖无择及与会者吴奎、刘敞、范镇、江休复、梅尧臣均作和诗,欧阳修即被称为“翰林主人”。

杨绘作为主持送别苏颂诗会的“銮坡主席”,其在当时诗坛的地位从以下几首诗作还可以增加一些了解。元丰年间,杨绘与苏轼即有诗唱和,其《诗寄东坡》是现在唯一一首寄酬之作:

仙舟游漾霅溪风,三奏琵琶一舰红。闻望喜传新政异,梦魂犹忆旧欢同。二南籍里知谁在,六客堂中已半空。细问人间为宰相,争如愿住水晶宫。④杨绘:《诗寄东坡》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第11册,北京:北京大学出版社,1992年,第7386-7387页。

诗系记熙宁七年杨绘出知杭州时与苏轼、张先、陈舜俞、刘述、李常六人的松江之游。⑤吴 聿《观林诗话》载:“东坡在湖州,甲寅年(熙宁七年)与杨元素、张子野(先)、陈令举(舜俞)由苕霅泛舟至吴兴,东坡家尚出琵琶,并沈冲宅犀玉,共三面胡琴。又州妓一姓周,一姓邵,呼为二南。子野赋《六客辞》。后子野、令举、孝叔(刘述)化去,惟东坡与元素、公择(李常)在尔,元素因作诗寄坡云。”丁福保《历代诗话续编》本,北京:中华书局,1983年,第126页。苏轼《次韵答元素》序云:“余旧有赠元素词云:‘天涯同是伤流落。’元素以为今日之先兆,且悲当时六客之存亡。六客,盖张子野、刘孝叔、陈令举、李公择、元素与余也。”其和诗云:

不愁春尽絮随风,但喜丹砂入颊红。流落天涯先有谶,摩挲金狄会当同。蘧蘧未必都非梦,了了方知不落空。莫把存亡悲六客,已将地狱等天宫。⑥苏轼:《次韵答元素并引》,《苏轼诗集合注》卷二一,第1083-1084页。

值得注意的是,当时数首寄赠“杨内翰”的诗对其从政、交游及文章、学术等描述与评价。刘攽《寄杨元素内翰》诗:“四世清名悉上公,看君羽翮势陵空。戏成炉鼎夸方士,妙夺蓍龟执鬼中。家有秦声居自乐,书非尚白智无穷。华光讲罢承明直,墨客无烦赋射熊。”⑦刘攽:《寄杨元素内翰》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第11册,北京:北京大学出版社,1992年,第7229页。从家世名望、到炼丹卜筮⑧何薳:《春渚纪闻》卷十:“丹灶之事……东坡先生、杨元素内相皆密受真诀,知而不为者。”北京:中华书局,1983年,第145页。、声伎书画、经筵翰苑,简要地勾勒了杨维的私人生活、个人性情与公众形象。强至有两首长诗对杨绘作了更具体的描写,《还府推杨学士〈无为编〉》作于杨绘为开封府推官时:

蜀山秀色参天起,子云文章摩玉垒。关右衣冠从古名,伯起光华擅杨氏。后来气象几寂寥,今日西州闻学士。吁雄述作拟圣人,蹭蹬三朝官不徙。震虽有时无雄文,而又晚龄才得仕。岂知学士丁妙年,一日青云趋万里。高才大笔驱古今,奄有震雄兼二美。布衣平昔抱经纶,浩荡著书穷日晷。幽居独占无为山,因以名编仍号子。(自注:“学士既以‘无为’名编,复自号无为子。”)凿开元气争化工,剔出微情泣山鬼。先儒浮妄遭芟锄,直与六经相表里。青衫冗掾错致身,四十摩肩杂胥史。日趋官府旧学荒,已分清流将绝齿。前时辄辱授此编,如以咸韶震聋耳。夜侵灯烛昼废餐,若涉江河徐见涘……①强 至:《还府推杨学士〈无为编〉》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第10册,北京:北京大学出版社,1992年,第6922-6923页。

《送记注杨学士被诏赴阙》应作于杨绘熙宁七年由知杭州再入翰苑时(强至为杭州钱塘人,卒于熙宁九年):

学士声先压并游,词源浩荡浸昆丘。九重紫殿三题就,万里青云数刻收。天子临轩名第二,春官奏卷等俱优。翰林试笔寻挥写,册府讹文倏校雠。京邑纷华非所好,乡邦偃宴得其求。始看别酒倾同舍,早听欢谣载两州。严诏飞来批凤尾,近班归去立螭头。一年父老漫留寇,四世公台将至彪。即日金銮开步武,往时驷马减风流。蹉跎旧掾瞻行色,渐老从军祗自羞。②强至:《送记注杨学士被诏赴阙》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第10册,北京:北京大学出版社,1992年,第7050页。

两首诗都写到了杨绘的家世渊源:东汉杨震字伯起,号称“关西孔子”,杨震、杨秉、杨赐、杨彪祖孙四代皆出任太尉或司徒,《后汉书》卷五四《杨震传》载:“自震至彪,四世太尉,德业相继,与袁氏俱为东京名族。”③《后汉书》卷五四《杨震传》,北京:中华书局,1966年,第1790页。故世人称“四世三公”,刘攽诗的“四世清名悉上公”亦此义。两诗也都写到了他的科举成名,与《宋史》杨绘本传“少而奇警,读书五行俱下,名闻西州。进士上第”的记载吻合。本传又载:“为范祖禹所咨重。为文立就。”杨绘又能以其文词学术入朝为馆职、为台谏、为经筵、为翰学,因而兼有扬雄之学术文章与杨震之德业事功——“奄有震雄兼二美”,既有机会施展他的经纶才华,也发扬光大了其家族文化传统。即使出任州郡,也能如寇准一样受黎民拥戴。强至当时颇有诗名,曾巩称他为进士出类拔萃,其文词大传于时,尤工于诗,句出惊人,最为韩琦所知,在魏公幕府多年,熙宁中迁群牧判官④曾巩:《强几圣文集序》,《曾巩集》卷十二,第202-203页。,博学能文,却长期为幕府僚佐,“青衫冗掾”,沉沦于府吏胥史,导致学术荒废,自己的文化身份甚至已被“清流”所遗忘,因此在两首诗中都深致慨叹。相比之下,杨绘在政治上无疑是成功的。

苏门弟子与杨绘的文学交往可以举以下三首。张耒曾在淮上随杨绘游,作《寒夜拥炉有怀淮上》:

忽忆去年淮上舟,有客致酒颇豪逸。三更堂下霜折木,坐上美人鸣宝瑟。人生有情亦可怜,明眸皓齿如眼前。主人金章作尘土,烟飞星散江南天。⑤张耒:《寒夜拥炉有怀淮上》,《张耒集》卷十五,北京:中华书局,1990年,第258-259页。

从晁补之《次韵文潜忆杨翰林元素家淮上夜饮作》可知张耒诗中所写“主人”即是杨绘:

老人得坐安若山,畏寒缩颈衣裘间。不如公子拥樽酒,诗材春乱词涛翻。想见杨家美人出,玉面朱唇映琴瑟。冰船着炬光照淮,雪乱风筵饮方逸。只今愁坐私自怜,寒书冻砚尘满前。人生何者非昨梦,还如归去散花天。老人已复形槁木,真幻那知然不然。蚓鸣小鼎藜羹熟,闭眼圆蒲不是禅。⑥晁补之:《次韵文潜忆杨翰林元素家淮上夜饮作》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第19册,北京:北京大学出版社,1992年,第12825页。

张、晁两首七言古诗对刘攽诗中所提及的杨绘“家有秦声居自乐”的一面,做了更生动具体的细节描写。陈师道的《次韵杨内翰赠诸进士》诗:“一官归老岂嘉宾,喜见群材入选抡。学变古今人得意,化行梁楚俗还醇。士蒙余勇天同力,诗度清秋物再新。勉作功名收善颂,径从平地据通津。”①陈师道:《次韵杨内翰赠诸进士》,《后山逸诗笺》卷下,《后山诗注补笺》,北京:中华书局,1995年,第541页。据师道《跋杨李二公诗》载:“元祐二年,始以诸科解额合进士为二十七人,而考官定者才二十二人。昔熙宁中罢黜诸科以进学者,于是士兴于乡者过倍,其教化之效如此。出纳之吝,虽有司事,而非诏意。秋九月大会群士,二公为诗以相劳之,邦人以为宠。又方请于上以复之,而皆见于诗,盖其志也,可谓贤矣。”②陈 师道:《跋杨李二公诗》,曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第123册,上海:上海辞书出版社;合肥:安徽教育出版社,2006年,第331页。按,元祐初,杨绘由知徐州改知杭州,元祐二年,陈师道则因苏轼荐,起为徐州教授,而杨绘卒于元祐三年,因此,就现存作品看,这应是与杨绘最后的唱和之作了。总之,由以上诗作可知,杨绘以其文采风流而与其时文士、苏轼及其门下都过从颇多,因此苏颂称其“銮坡主席优”并非虚誉。

陈绎,熙宁五年至六年(1072-1073)入院,熙宁八年至九年(1075-1076)再拜。陈绎是曾因制辞“如款段老骥,筋力虽劳而不成步骤”被神宗与张商英批评过的翰林学士,《宋史》本传也多“行与貌违”、“希合用事”、“闺门不肃”、“廉耻并丧”③《宋史》卷三二九《陈绎传》,北京:中华书局,1977年,第10614-10615页。等负面评价。不过苏颂《陈公墓志铭》的记载却截然相反:如说英宗曾面谕陈绎:“闻卿文学久矣,真可任也。”苏颂与陈绎“同游场屋,再擢科第,登儒馆、历近班、领台阁且五十余年”,相知甚深,他说:“公为人矜严有礼,驭家人如官府。”评价其文章:“公文格清峻,无尘言累语,尤长于论事。”称颂陈绎是“文章纵横经世才”④苏颂:《太中大夫陈公墓志铭〉,《苏魏公文集》卷六十,第911-915页。,这些应当不是全无根据的溢美之辞。苏颂又记载:陈绎屡遭迁谪,回翔州郡,而未尝芥蒂于心胸。早与贤士大夫游,名闻于时。但其与时辈唱和之作皆不存,《全宋诗》仅录存其诗1首,不过借助现存当时诗人与陈绎唱和之作,仍然可以对陈绎的交游及诗坛地位有大概的了解。这些唱和之友的作品多作于陈绎贬谪之后,如熙宁九年陈绎知滁州,得《庄生观鱼图》,邀请苏颂观赏并请其赋诗纪事,苏颂遂作长诗《陈和叔内翰得庄生观鱼图于濠梁出以相示且邀作诗以纪其事》:

公堂四合临中衢,翰林壁挂观鱼图。传之近自濠梁客,云是蒙邑先生居。先生昔仕楚园吏,傲世不蕲卿大夫。逍摇淮上任造适,高岸偶见群鯈鱼。清波出游正容与,潭底傅沫煦以濡。悠然饵纶不可及,谁知此乐真天娱。惠施好辩发闳论,谓彼固异若与吾。至人冥观尽物理,岂以形质论精粗……先当朝士题咏处,不见綦履空遗墟。画工智巧良可尚,景物纵异能传模。古今变态尽仿佛,旦暮烟云随卷舒。遂令都邑繁会地,坐见淮山千里余。泛观既已忘物我,企想岂直思玄虚。惟公雅尚每耽玩,持示同好良勤渠。自怜衰老喜求旧,况荷明照均友于。朝陪玉堂暂晤语,暮入荜门还宴如。欣然共乐濠上趣,相忘正在于江湖。⑤苏颂:《陈和叔内翰得庄生观鱼图于濠梁出以相示且邀作诗以纪其事》,《苏魏公文集》卷四,第36-37页。

由《庄子观鱼图》申发庄子与惠子之辩,藉以表现两人的艺术“雅尚”,抒发不为物累、逍遥自适的处世哲学与“友于”之情。韦骧(1033-1105)通判滁州时,有两首和陈绎之作。《和陈和叔内翰忆梅花因手植数本又命画工作生枝于屏间(次韵)》也表现了陈绎的艺术趣味:“翰林清兴满江乡,尤忆梅花趁腊芳。已写幽屏外桃李,更摅藻思压班扬。自期造化加先意,岂待婵娟借末光。幸预樽前此佳赏,还祈手植早飘香。”⑥韦 骧:《和陈和叔内翰忆梅花因手植数本又命画工作生枝于屏间(次韵)》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第13册,北京:北京大学出版社,1992年,第8522页。《幽谷回口占呈和叔内翰》则写追陪太守游赏山水的雅兴:“五骑行歌五马前,乱云轻点乱峰巅。此时佳兴此中醉,一阕清诗一玉船。”⑦韦骧:《幽谷回口占呈和叔内翰》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第13册,北京:北京大学出版社,1992年,第8525页。

元丰初,陈绎以太中大夫、龙图阁待制知江宁府,王安石在金陵,两人时常相约出游。安石有《绝句呈陈和叔二首》、《和叔招不往》、《同陈和叔游北山》等多首诗酬赠,如:

捐书去寄老山林,无复追缘往事心。忽值故人乘雪兴,玉堂前话得重寻。①王安石:《和叔雪中见过》,《王荆文公诗笺注》卷四二,第1103页。

缲成白雪桑重绿,割尽黄云稻正青。他日玉堂挥翰手,芳时同此赋林坰。②王安石:《同陈和叔游齐安院》,《王荆文公诗笺注》卷四二,第1110页。

《同陈和叔游齐安院》诗李璧注:“和叔裕陵时再入翰林为学士,时守江宁,当元丰五年、六年、七年也。”陈绎熙宁中两入翰苑均值安石在相位期间,王安石的几首小诗抒写了自己退居生活中淡泊的林下心境,并回忆了当年汴京宰辅与词臣之间的交往和友谊。刘攽《寄陈和叔内翰》亦当作于此时:“六十衰迟只自宽,读书无味细书难。一麾已愧腰银印,百选何由及治官。潮过石城如雪白,山从钟岭似虬蟠。元龙豪气逾坚壮,投舝能同客醉欢。”③刘攽:《寄陈和叔内翰》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第11册,北京:北京大学出版社,1992年,第7229页。

陈绎知江宁府逾年,坐事左迁中大夫、改知建昌军,吕南公(1047-1086)与其唱和颇多。南公为建昌南城人,熙宁中屡试不第,遂退而筑室灌园,不复以进取为意。④《宋史》卷四四四《文苑传六》,北京:中华书局,1977年,第13122页。两人的唱和即在陈绎贬居、南公退居之时,据南公诗所记:“丙寅元祐年,内相守楚夷。”⑤吕南公:《奉和内翰太中城南放鱼》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第18册,北京:北京大学出版社,1992年,第11825页。丙寅即元祐元年,另据《献陈和叔内翰》诗云:“留滞周南事可嗟,东风三度见梅花。”按,吕南公元祐元年获曾肇推荐,但未及授官而卒,故陈绎之守建昌应为元丰末至元祐初,前后达三年时间,两人的唱和作品达十几首之多。僻居乡野的学者与诗人,对翰林太守的到来表示了极大的热诚,南公亲赴郡斋拜谒:

年华四十盱畔城,惯处涸竭忘流盈……翰林先生天下名,风裁如鉴初无情。偶然误许筳与楹,重言既出众懦兴。譬彼卧蛰因雷醒,恩文抚接曲尽诚。更剡荐牍辨玖琼,匹夫有获万口称。此世不复投清冷,正恐疏阔如樊英。⑥吕南公:《内翰太中以某伏谒郡斋特赐长句谨和拜酬》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第18册,北京:北京大学出版社,1992年,第11845页。南公以东汉甘于隐逸的学者樊英自喻,坚守学术,淡忘浮华名利,但翰林学士的揄扬与鉴裁还是使他深获知音之感。《呈知府内翰即次原韵》犹如一系列唱和的序言:

某顿首。伏蒙知府内翰以某微时旧稿或似可观,特赐篇章,过形褒借,园庐有幸,缃帙增荣。夫大声所入,盖非俚耳之能,而无言不酬,是亦先民之训。谨循严韵,特致斐吟,僭渎有愆,战越以俟。某再拜。

山人何事忽伸眉,新得陈王七步诗。题是船斋高咏后,开当寒谷带经时。仁风坐使群心动,健笔潜将暖律移。砚席久荒青案乏,报酬非称更惭迟。

忧来无处寄深思,也拟春秋也作诗。空役肺肠添故纸,有何勋烈补明时。身唯蓬荜行将老,志似嵩丘永不移。谁使翰林东道主,肯敷余论悯衰迟。⑦吕南公:《呈知府内翰即次原韵》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第18册,北京:北京大学出版社,1992年,第11853页。

“回翔州郡”的翰林主人此时以内翰、知府俨然成为“东道主”,真正的主人——乡绅吕南公以“山人”自居,他们以道义相契,以文学相知,“无言不酬”的礼数被奉为古训。据《宋史·文苑传》载:吕南公“于书无所不读,于文不肯缀缉陈言”;“元祐初,立十科荐士,中书舍人曾肇上疏,称其读书为文,不事俗学,安贫守道,志希古人,堪充师表科,一时廷臣亦多称之”⑧《宋史》卷四四四《文苑传六》,北京:中华书局,1977年,第13122页。。前引《内翰太中以某伏谒郡斋特赐长句谨和拜酬》诗所谓“更剡荐牍辨玖琼”,当指陈绎亦曾向朝廷举荐南公,可知其道德、学术确实甚负时望,因此,来自京城的翰林学士给予的赏识,对于因不趋时好而科场失利的吕南公来说,是莫大的慰藉和支援。下面这首诗表现了吕南公对陈绎的由衷推重:“欲辞铃阁重徘徊,世路无人计实材。宾榻少因高士下,醴樽多向俗儒开。孤踪此日叨余论,直笔他年倚上台。召节不迟天陛远,辍耕朝夕为公来。”①吕南公:《献翰林太守》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第18册,北京:北京大学出版社,1992年,第11872页。其他诗或赏雪:“翰林太守方出郊,去指登高作荣观。”②吕南公:《奉和内翰太中腊雪出郊长句》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第18册,北京:北京大学出版社,1992年,第11842页。或咏梅:“无心草木穷山里,还解遭逢侍从臣。”③吕南公:《奉和内翰太中建昌三见梅花》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第18册,北京:北京大学出版社,1992年,第11863页。“田地纵然非旧壤,冰霜犹可见孤标。人间岁月何曾老,物外馨香猝未销。”④吕南公:《伏睹教场后庭移梅树辄赋小诗呈献内翰太中》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第18册,北京:北京大学出版社,1992年,第11876页。“留滞周南事可嗟,东风三度见梅花。岩廊未引经纶手,山国频听早晚衙。酒为忧民倾日月,诗从思退写烟霞。宾筹更有林中士,谁及船斋太守家。”⑤吕南公:《献陈和叔内翰》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第18册,北京:北京大学出版社,1992年,第11882页。或园林漫步:“晓风吹雨北园开,追逐双旌踏翠苔。”⑥吕南公:《晓陪内翰步至北园》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第18册,北京:北京大学出版社,1992年,第11856页。或郊游口占:“结束东州计,诗编问酒瓢。”⑦吕南公:《奉和内翰太中残春口占二首》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第18册,北京:北京大学出版社,1992年,第11850页。或闲观插秧:“睡过春深一月余,绿秧黄犊负村居。东风似恨归耕晚,故遣藜床日枕书。”⑧吕南公:《答内翰太中观插稻见寄》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第18册,北京:北京大学出版社,1992年,第11881页。“翰林太守”与地方诗人以诗歌为纽带,传递了丰富的情感和信息。

从以上诸人与陈绎的寄赠酬唱诗可以大致了解到,制诰应用文章或许确非陈绎所长,但他对于诗画艺术造诣不浅,与诗坛英彦的游从也甚为广泛,自然也不乏“高咏”与“藻思”。唯一的遗憾是,一些本应是诗会主角的“銮坡主席”与“翰林东道主”——即翰林学士的作品的缺失,使我们无法更切近地观察当时丰富的“文学现场”。这种情况,在神宗朝以后诗坛,杨绘与陈绎并非个例。

九、“荒瘠斥卤”、“黄茅白苇”之外

南宋李正民《章季万送示其祖内制次元叔韵诗》云:

运际熙丰政日新,近臣摛藻掞天门。当年翰墨文章妙,晚岁经纶德业尊。纪事丰碑推大手,忧民温诏尽嘉言。大门接武登鳌禁,犹喜交游到子孙。⑨李 正民:《章季万送示其祖内制次元叔韵诗》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第27册,北京:北京大学出版社,1992年,第17470页。

章季万应系章惇后人,章惇族叔章得象为仁宗朝翰林学士及承旨十二年,故诗称“大门接武登鳌禁”。李正民对章惇“翰墨文章”与“经纶德业”的推尊,是在熙丰新政的背景下依据充分的文献史料所作的解读。然而当我们今天将目光转向新党学士群体的文学活动时,却面临材料缺乏的困境。造成这种状况的原因之一,是熙丰中神宗与王安石主持施行的一系列否定文华的政治文化措施,对文学的发展造成的负面影响。其二是“奸臣”、“新党”、“小人”的定谳,遮蔽了正常的批评视野,使得原来可能并不缺乏的文学文本因人而废,渐至湮没无闻。

从第一个原因看,王安石以实用为本的文学思想在实用性的官方文书写作中贯彻得更为彻底。熙宁中,他与神宗之间有数次讨论,熙宁四年二月,神宗不满直舍人院陈绎制辞不工,安石因言:“制辞太繁,如磨勘转常参官之类,何须作诰称誉其美,非王言之体,兼令在官者以从事华辞费日力。”并且建议:“臣愚以为,但可撰定诰辞,云:‘朕录尔劳,序进厥位,往率职事,服朕命,钦哉!’他放此撰定,则甚省得词臣心力,却使专思虑于实事,亦于王言之体为当。”⑩《长编》卷二二0“熙宁四年二月辛酉”,第5341-5342页。要求制辞的撰写实事求是,这对改造应用文体华而不实的文风确有必要,而且取得了成效。神宗因此赞赏王安石说:“吏文有条序,皆由卿造始。”⑪《长编》卷二六三“熙宁八年闰四月甲寅”,第6450页。至熙宁五年七月,两人又有一次关于“文辞”的对话,“上问考辞何用?安石曰:‘唐以来,州县申牒中书及诸司奏事、判事,皆有词,国初犹然。’上曰:‘此诚无谓。’安石曰:‘天下无道,辞有枝叶,从事虚华乃至此。此诚衰世之俗也。’上以为然。”①《长编》卷二三五“熙宁五年七月丙午”,第5720-5721页。熙宁九年五月,在神宗对范仲淹教人以唐人《动静交相养赋》为赋法以及王安石对唐太宗学庾信为文表示不满后,安石说:“陛下该极道术文章,然未尝以文辞奖人,诚知华辞无补于治故也。风俗虽未丕变,然事于华辞者亦已衰矣。此于治道风俗不为小补。”②《长编》卷二七五“熙宁九年五月癸酉”,第6732-6733页。明确地将“道术”与“文辞”、“风俗”与“华辞”对立起来,视文采为害道败俗之物,这形成神宗朝基本的文化政策和文学思想。

但否定“华辞”的负面影响恐怕是王安石与神宗始料未及的。如果说科举与馆阁召试罢诗赋带来的消极后果,是两制词臣写作水平的低下和取材路狭;那么王安石对制辞文字的改革,则直接造成了典诰之臣文辞苟简、千人一辞、千篇一律的现象,这从侧面反映了文坛一时“黄茅白苇”的衰落景象。熙宁十年,知制诰孙洙就针对前此王安石对部分公文写作格式的规定上疏批评:

熙宁四年中,建言者患制诰过为溢美,以谓磨勘迁官,非有绩效,不当专为训词。又谓典诰之臣皆有兼官,殚废文辞,虑妨其他职事。遂著令磨勘皆为一定之辞,文臣待制武臣阁门使以上,方特命草制,其余悉用四句定辞。遂至群臣虽前后迁官各异,而同是一辞;典诰者虽列著名氏各殊,而共用一制;一门之内,除官者各数人,文武虽别,而并为一体。至于致仕、赠官、荐举、叙复、宗室赐名、宗妇封邑、斋文疏语之类,虽名体散殊,而格以一律,岁岁遵用。虽曰苟趋简易,然而规陋,非所以训百官,诏后世也。前世典章,本朝故事,未尝有此。陛下天纵神圣,言成典谟,博鉴古今,循责名实,每闻天语训敕臣下,手札宣示二府,皆言有法义,曲尽事情,天下传诵,史官纪述。而典诰之臣乃苟简如此,岂称明诏所以垂立一代制度之意哉!伏望皆令随事撰述,但不得过为溢美,以失事实。③孙 洙:《乞磨勘迁官诰词随事撰述奏》,曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》,第78册,上海:上海辞书出版社;合肥:安徽教育出版社,2006年,第93页;《长编》卷二八三“熙宁十年六月丙申”,第6926页。

荆公新学造成思想的僵化,正如苏轼《送人序》所言:“王氏之学正如脱椠,案其形模而出之,不待修饰而成器耳,求为桓璧彝器,其可乎?”④苏轼:《送人序》,《苏轼文集》卷十,第325页。熙宁科举罢诗赋,则造成举子的文学素养的欠缺与知识结构的偏狭。《曲洧旧闻》卷三载:“科举自罢诗赋以后,士趋时好,专以三经义为捷径,非徒不观史,而于所习经外他经及诸子,无复有读之者。故于古今人物及时世治乱兴衰之迹,亦漫不省。元祐初,韩察院以论科举改更事,尝言臣于元丰初差对读举人试卷,其程文中或有云‘古有董仲舒,不知何代人’,当时传者莫不以为笑。此与定陵时省试举子于帘前上请云‘尧舜是一事,是两事’绝相类,亦可怪也。”⑤朱弁:《曲洧旧闻》卷三,北京:中华书局,2002年,第116页。不读经史,必然导致识见的低下和眼光的浅薄,也将使宋诗缺少作为学人之诗的理性品格,使宋文削弱史论、政论等议论文体的思想力度。

造成熙丰文学叙事残缺的第二个原因较为复杂。客观地说,新党词臣中并非全为不学无术之辈,反而不乏文学之士,吕惠卿、章惇、曾布、蔡确四位《奸臣传》中人物以及“乌台诗案”中的主将之一张璪,便都是嘉祐文学革新思潮中崭露头角的文学新进。吕惠卿有《东平集》一百卷,已佚,《全宋诗》仅辑得其诗4首,司马光曾称惠卿“文学辨慧”⑥《宋史》卷四七一《奸臣传》,北京:中华书局,1977年,第13706页。,孙觌《东平集序》称惠卿“辞严义密,追古作者”,“根极理要,一本于经义”⑦孙觌:《东平集序》,曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第160册,上海:上海辞书出版社;合肥:安徽教育出版社,2006年,第307页。。蔡确因善为乐语而得到韩绛荐举,并曾从吴处厚学赋,不过他后来也为诗所累,元祐中,恰为吴处厚所弹劾,成了“车盖亭诗案”的受害者。此外如张璪,《全宋诗》仅录存其诗2首。蒲宗孟,皇祐五年(1053)进士,神宗称其有史才,命同修两朝国史。元袁桷《书蒲传正左丞帖》称:“左丞蒲公,文学政事,熙宁、元丰之时号为名流。后出为亳州,未几以杨易杭,皆东南要郡,此手帖盖繇亳入觐时所作也。蜀繇孟氏以来无兵革斗争,文士迭出,至元丰时,为翰林学士者十余人,公其一也。宋世仁、英正史皆公纂修,今藏史院可考。”①袁桷:《书蒲传正左丞帖》,《清容居士集》卷五十,《景印文渊阁四库全书》,第1203册,第659页。其知杭时,陈师道有《和蒲左丞有美堂座上观雪二首》。②陈师道:《和蒲左丞有美堂座上观雪二首〉,《后山逸诗笺》卷下,《后山诗注补笺》,第547-548页。苏辙《寄题蒲传正学士阆中藏书阁》诗云:“朱栏碧瓦照山隈,竹简牙签次第开。读破文章随意得,学成富贵逼身来。诗书教子真田宅,金玉传家定粪灰。更把遗编观得失,君家旧物岂须猜。”③苏辙:《寄题蒲传正学士阆中藏书阁》,《栾城集》卷五,《苏辙集》,北京:中华书局,1990年,第86-87页。陈襄《题蒲传正舍人清风阁》所咏也是其阆中藏书阁,诗云:“清白传芳奕世居,阆峰华阁峻凌虚。千金不买连城璧,万卷惟存旧宅书。鲁邑弦歌兴国俗,谢家兰玉满庭除。今朝已觉孙谋远,人在西垣直禁庐。”④陈襄:《题蒲传正舍人清风阁》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第8册,北京:北京大学出版社,1992年,第5095页。两诗均叙述了蒲氏诗书传家的家族文化传统。据载,宗孟戒子孙曰:“寒可无衣,饥可无食,读书不可一日失”⑤彭大翼:《山堂肆考》卷九一,《景印文渊阁四库全书》,第975册,第698页。。蒲宗孟性乐山水,《全宋诗》今存蒲宗孟诗26首,亦多为题咏山水之作,除咏家乡阆州外,又曾咏苏州虎丘。宗孟治平中曾任苏州推官,⑥《东都事略》卷八三《蒲宗孟传》,《景印文渊阁四库全书》第382册,第538页。《宋史》卷三二八《蒲宗孟传》谓其“第进士,调夔州观察推官”,恐误,北京:中华书局,1977年,第10570页。元丰初为翰林学士兼侍读,除尚书左丞,出守汝、亳、杭、郓四州,其再游苏州,当在此时。苏州当地著名学者朱长文,号乐圃先生,隐居家乡著述讲学,“吴人化其贤,长吏至,莫不先造请,谋政所急。士大夫过者,以不到乐圃为耻”⑦《宋史》卷四四四《文苑传六》,北京:中华书局,1977年,第13127页。。宗孟苏州诗今存《虎丘》及《游虎丘因书钱塘旧游》两首⑧蒲 宗孟:《虎丘》、《游虎丘因书钱塘旧游》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第11册,北京:北京大学出版社,1992年,第7335页。,朱长文则作《次韵蒲左丞游虎丘二首》、《次韵蒲左丞游虎丘十首》等十数首诗次韵相酬,如:“玉堂紫阁冠英游,身作三公未白头。须向凤凰池上浴,岂容萧散咏林丘。”⑨朱 长文:《次韵蒲左丞游虎丘十首》其一,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第15册,北京:北京大学出版社,1992年,第9806页。又据长文诗,此时宗孟尚以荐士为念:“高文大册耀天衢,新句锵金掷隐居。廊庙方将归辅弼,江湖犹复念耕渔。百城草木知威望,一代贤能人荐书。近日东南兴节士,既旌吴子又褒徐。”自注:“公既荐吴祖求显于朝,又作高士坊、谷口堂,以追褒徐复。”⑩朱 长文:《判府蒲左丞宠赠佳篇谨次韵》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第15册,北京:北京大学出版社,1992年,第9804页。朝堂与州郡之间,仕宦进退,游从往还,显示了由文人地方官与地域性诗人构成的郡斋诗人群的活动特点。

李定与舒亶对苏轼诗案的锻炼钩箝,其实也反映了他们的文学修养并非一字不识之辈可比。李定就非常佩服苏轼的博学,《苕溪渔隐丛话》前集卷四二引王定国《甲申杂记》载:“李定资深鞠子瞻狱,虽同列不敢辄启问。一日,资深于崇政殿门忽谓诸人曰:‘苏轼奇才也。’众莫敢对。已而曰:‘虽三十年所作文字诗句,引证经传,随问即答,无一字差舛,诚天下之奇才也。’叹息不已。”⑪胡仔:《苕溪渔隐丛话》前集卷四二,北京:人民文学出版社,1962年,第288页。胡应麟也曾指出:“李定、舒亶,世知其为凶狡亡赖,而不知皆留意文学者。”⑫胡应麟:《诗薮·杂编》卷五,北京:中华书局,1958年,第315页。舒亶原有文集一百卷,今存诗二卷,文二卷。《瀛奎律髓》卷二十苏轼《岐亭道上见梅花戏赠季常》诗下附论曰:“元丰中李定、何正臣、舒亶弹劾之下狱,欲置之死,至于今,此三人姓名,士君子望而恶之。亶有《和石尉早梅二首》曰:‘霜林尽处碧溪傍,小露檀心媚夕阳。天下三春无正色,人间一味有真香。相思谁向风前寄,更晚那辞雪后芳。朝夕催人头欲白,故园正在水云乡。’又:‘依然想见故山傍,半倚垣阴半向阳。短笛楼头三弄夜,前村雪里一枝香。可能明月来同色,不待东风已自芳。幸免杜郎伤岁暮,莫辞吟对钓渔乡。’此两诗亦颇可观,但以少陵为杜郎则称谓不当。亶眼不识东坡,而谓其能识梅花耶?兼亦格卑句巧,似乎凑合而成。惟东坡诗语意天然自出,高妙悬绝不同,其人品不堪与东坡作奴。”①方回编、李庆甲集评:《瀛奎律髓汇评》卷二十,上海:上海古籍出版社,1986年,第797-798页。按苏轼《岐亭道上见梅花戏赠季常》诗云:“蕙死兰枯菊亦摧,返魂香入陇头梅。数枝残绿风吹尽,一点芳心雀啅开。野店初尝竹叶酒,江云欲落豆秸灰。行当更向钗头见,病起乌云正作堆。”但胡应麟则认为舒亶《梅花》二律“颇自成调”。见仁见智,姑不论舒亶诗艺术水平之高下,但以人品而论诗品,已存成见,难求公允。

值得注意的是,新党学士现存作品中,基本看不到新党领袖王安石执政时期所创作的那种锋芒毕露的政治诗,而大多为清深淡远的山水雅赏、悟道寄禅之作,如李定所存4首诗分别为《海棠》、《和石扬休海棠》、《垂虹亭》、《琴溪》②李定诗见北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第11册,北京:北京大学出版社,1992年,第7541-7542页。,这似乎与其政治品格形成很大的反差。或许,在远离政治纷争的天然诗境里,暂时涤除了人们身上的污浊之气,一觞一咏,无贤不肖,莫不可畅叙幽怀,无论是对于政治的刻意回避,还是性情的自然流露,诗与人品、诗与政治之依违关系,殊难一概而论,也因此故,那些较有艺术价值的作品还是多少留存了下来。

元丰年间,以新党学士为主的一组围绕王维山水画的题画作品,令人颇感兴趣。《石林诗话》卷上记载:“《江干初雪图》真迹藏李邦直家,唐蜡本,世传为摩诘所作,末有元丰间王禹玉(珪)、蔡持正(确)、韩玉汝(缜)、章子厚(惇)、王和甫(安礼)、张邃明(璪)、安厚卿(焘)七人题诗。建中靖国元年,韩师朴(忠彦)相,邦直(李清臣)、厚卿同在二府,时前七人者所存唯厚卿而已,持正贬死岭外,禹玉追贬,子厚方贬,玉汝、和甫、邃明则死久矣,故师朴继题其后曰:‘诸公当日聚岩廊,半谪南荒半已亡。惟有紫枢黄阁老,再开图画看潇湘。’是时邦直在门下,厚卿在西府,紫枢、黄阁谓二人也。厚卿复题云:‘曾游沧海困惊澜,晚涉风波路更难。从此江湖无限兴,不如秪向画图看。’而邦直亦自题云:‘此身何补一毫芒,三辱清时政事堂。病骨未为山下土,尚寻遗墨话存亡。’余家有此模本,并录诸公诗续之,每出慨然。自元丰至建中靖国几三十年,诸公之名宦亦已至矣,然始皆有愿为图中之游而不暇得,故禹玉云:‘何日扁舟载风雪,却将蓑笠伴渔人。’玉汝云:‘君恩未报身何有,且寄扁舟梦想中。’其后废谪流窜,有虽死不得免者,而江湖间此景无处不有,皆不得一偿,厚卿至为危词,盖有激而云。岂此景无不可得,亦自不能践其言耳。”③叶梦得:《石林诗话》卷上,何文焕辑《历代诗话》本,第411-412页。这一组元丰七人题诗仅存三首完篇:

微生江海一闲身,偶上青云四十春。何日扁舟载风雪,却将蓑笠伴渔人。(王珪)④王珪:《题李右丞王维画雪景》,《华阳集》卷六,第52页。

江头微雪北风急,忆泊武昌舟尾时。潮来浪打船欲破,拥被醉眠人不知。(章惇)⑤章惇:《题李邦直蒙江初雪图》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第13册,北京:北京大学出版社,1992年,第9028页。

吴儿龟手网寒川,急雪鸣蓑浪拍船。青弋江头曾卧看,令人却忆十年前。(蔡确)⑥蔡确:《题王维江行初雪画》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第13册,北京:北京大学出版社,1992年,第9076页。

七人中安焘、王安礼、张璪原诗不存,韩缜存残句,即《石林诗话》所记“君恩未报身何有,且寄扁舟梦想中”两句。叶梦得补充记录了建中靖国时三位宰辅的继题三首,一是韩琦之子韩忠彦,一是此画的收藏者李清臣的自题,一是当年题诗的唯一幸存者安焘的复题。从元丰至建中靖国前后两次题诗者的身份看,除韩缜、韩忠彦外,基本都可划入新党;其次,除二韩外,又皆为神宗朝翰林学士,其中六人于元丰二年至五年任职翰苑(王珪已为相),题诗应在此前后。其后诸人则或贬或死,或仍在枢府。从现存六首完整的作品看,诗题与用韵均不同,可知非诗会唱和之作,但与同题之作相类,前后相隔近三十年的两次题画作品,形成互文的关系,对照观之很有意味。元丰时四人特别是王珪、韩缜的作品流露了愿作画中之游而不得的遗憾,而徽宗朝三人尤其是李清臣与安焘的继作基本脱离了画境,主要抒写了宦海风波的艰险,充满历经迁谪后的生死危惧之感,使我们得以窥见新党学士文人群体在政治生活之外潜藏的扁舟江湖之兴,进而了解其复杂的精神世界,而收藏诗画的叶梦得的“慨然”之叹亦令人深思。

十、亦师亦敌亦友:王安石与欧、苏的交替

王安石作为北宋文坛“六家”之一,北宋诗坛“四大诗人”之一,“嘉祐四友”之一,始终处于神宗朝文坛中心,但文学上的交游与政治上的决裂,使他与嘉祐至熙丰之际重量级的文坛人物大多保持着一种亦师、亦友、亦敌的奇特复杂关系,他与欧、苏的关系尤其引人注意。

欧阳修之后,苏、王相继,三人都曾以翰林学士的角色分别主盟嘉祐、熙宁、元祐文坛。胡应麟说:“宋世人才之盛,亡出庆历、熙宁间,大都尽入欧、苏、王三氏门下。”①胡应麟:《诗薮·杂编》卷五,第311页。但王安石的情形与欧、苏并不同,一是在翰苑时间短,二是没有主盟文坛的自觉意识。苏轼本有机会在治平中进入翰苑,但却命运多舛,注定要经历更多磨难。治平三年,英宗本有意召苏轼入翰林,韩琦作为朝中“老成人”,虽然欣赏苏轼的“远大之器”,但不同意“骤用”苏轼,而建议朝廷继续培养②《长编》卷二0七“治平三年二月乙酉”,第5039页。,于是苏轼失去了或许有可能与范镇、司马光乃至王安石在翰苑共事的机会。有意思的是,韩琦曾认为:“安石为翰林学士则有余,处辅弼之地则不可。”③《宋史》卷三二七《王安石传》,北京:中华书局,1977年,第10553页。哲宗朝,曾任直学士院的孙升也将苏轼任翰林学士一事与王安石相比,认为苏轼可胜任学士之职,“今苏轼文章学问,中外所服,然德业器识,有所不足。为翰林学士已极其任矣,若使辅佐经纶,愿以安石为戒”,不过,此话一出,“世讥其失言”④《宋史》卷三四七《孙升传》,北京:中华书局,1977年,第11010页。。后来王、苏两人在政治上的对立已是尽人皆知的事实,而作为北宋同出于欧门的两位诗文大家,苏轼与王安石元丰七年的金陵之会就具有了特别的意味。《西清诗话》卷上载:

元丰中,王文公在金陵,东坡自黄北迁,日与公游,尽论古昔文字。公叹息谓人曰:“不知更几百年,方有如此人物。”东坡渡江至仪征,《和游蒋山诗》寄金陵守王胜之益柔,公亟取读,至“峰多巧障日,江远欲浮天”,乃抚几曰:“老夫平生作诗无此二句。”又在蒋山时,以近制示东坡,东坡云:“若‘积李兮缟夜,崇桃兮炫昼’,自屈宋没世,旷千余年,无复《离骚》句法,乃今见之。”荆公曰:“非子瞻见谀,自负亦如此,然未尝为俗子道也。”当是时,想见俗子扫轨矣。⑤蔡絛:《西清诗话》,《宋诗话全编》叁册,南京:凤凰出版社,1998年,第2490-2491页。

张舜民在哀悼王安石当时处境时说:“去来夫子本无情,奇字新经志不成。今日江湖从学者,人人讳道是门生。”⑥张舜民:《哀王荆公》四首其三,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第14册,北京:北京大学出版社,1992年,第9693页。当“俗子扫轨”之际,东坡与荆公两人不计前嫌、毫无芥蒂地互相推重,尽显一代文化伟人的坦荡胸怀。元祐元年,一代名相王安石(1021-1086)卒,一代文豪苏轼(1036-1101)进入翰苑。两人均享年66岁,而年龄相差15岁;两人因政治而分裂,却以文学深相知交,并以生命自然代谢的形式完成了一代文学的交替。其时,苏轼作《西太一见王荆公旧诗偶次其韵二首》,王注:“王荆公诗云:‘柳叶鸣蜩绿暗,荷花落日红酣。三十六陂春水,白头相见江南。’‘二十年前此地,父兄持我东西。今日重来白首,欲寻旧迹都迷。’先生见此两绝,注目久之曰:‘此老野狐精也。’遂和之。后鲁直亦和四首。”⑦苏轼:《西太一见王荆公旧诗偶次其韵二首》,《苏轼诗集合注》卷二七,第1373-1374页。《竹庄诗话》所载略详:“苏子瞻作翰林日,因休沐,邀门下士西至太乙宫,见王荆公旧题六言云云,子瞻讽咏再三,谓鲁直曰:‘座间惟鲁直笔力可及此尔。’对曰:‘庭坚极力为之,但无荆公之自在耳。’”⑧何溪汶:《竹庄诗话》卷十,《宋诗话全编》拾册,第10141页。苏门文士对荆公的由衷钦敬与追怀,一洗党争的阴霾,使元祐初年的文学天空犹如光风霁月般晴朗。

胡应麟从文学角度列举王安石“所交”者,计有刘贡父、王申父、俞清老、秀老、杨公济、袁世弼、王仲至、宋次道、方子通,其“门士”有郭功父、王逢原、蔡天启、贺方回、龙太初、刘巨济。此外,“叶致远二弟一子,俱才隽知名,妻吴国及妹、诸女,悉能诗,古未有也”⑨胡应麟:《诗薮·杂编》卷五,第312页。。当荆公晚年门庭冷落之时,仍在其周围游从唱和者,更显出文学的纯粹性。值得注意的是李廌《题郭功甫诗卷》诗:

盛朝能诗可屈指,少师仆射苏与梅。少师新为地下客,苏梅骨化成尘灰。金陵仆射今已老,班班丝雪侵颐腮。当今儒生迂此道,如使杞柳为棬杯。好古爱诗惟有君,独使笔力惊风雷……方今明时废声律,将使湮沦如烬煨。非君鼓吹力主持,是道不世将倾颓。①李廌:《题郭功甫诗卷》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》第20册,北京:北京大学出版社,1992年,第13596-13597页。

李廌为“苏门六君子”之一,郭祥正(功甫)则为王安石门人,此诗作于熙宁五年,时欧阳修新逝,安石已至暮年(52岁),苏轼则在杭州,正值壮年(37岁)。且不论郭祥正诗成就如何,有意思的是,李廌将欧阳修(少师)与王安石(仆射)相提并论,视为“盛朝能诗”的前辈,而并未将“方今明时废声律”的现状归罪于退居金陵的王安石,却将“鼓吹主持”诗道使其免于沦废的重大责任归功于“好古爱诗”的安石门人郭功甫。这种态度显然与苏轼、黄庭坚对王安石诗艺的推服有着某种联系。确实,对于王安石在政治与文学上的功过得失,都应当慎重审视和评价,而整个熙丰诗坛的艺术畛域与诗人分野,也难以用“党争”的标签截然划分壁垒。