基于Verilog的IDMA系统发射端和接收端设计

宋晓波

(四川理工学院自动化与电子信息学院,四川 自贡 643000)

引言

近年来,尽管码分多址CDMA(Code-division multiple-access)与多用户检测(MUD)方面的研究工作有长足的进步,特别是系统的性能上和实现功能的复杂度上倍受学者关注。然而,CDMA理论上的限制很难满足4G的性能要求,由此,由香港城市大学的Li Ping[1]教授提出的交织多址IDMA(Interleave-division multipleaccess)倍受业内学者关注。目前看来,无线通信发展需要高数据率的数据包通信,使用高码率,多天线技术和高阶调制能满足这一需求。在这样的背景下,CDMA会因为扩频序列的影响使得用户容量受到很大的限制[2],此时IDMA的作用显得尤为突出。

IDMA与CDMA的区别[3]在于:CDMA区别用户是依靠不同的扩频编码序列,而IDMA的所有用户使用相同的扩频码,扩频后,各个用户用不同的交织序列,利用交织序列的唯一性来区别用户。本质上说,IDMA属于码分多址,但是与传统的码分多址不同,其特点归纳为:(1)经过编码实现扩频,具有最大化的编码增益;(2)用不同的交织图案作用户的标识特征,不受信道化码等码资源的限制;(3)迭代检测[4-6]与交织多址相结合,通过迭代,IDMA能发挥出编码增益大,分集阶数高的优势,取得比CDMA更佳的性能;(4)码片级交织,具备与比特交织编码调制BICM相同的机制,有更高的分集阶数。

1 IDMA原理

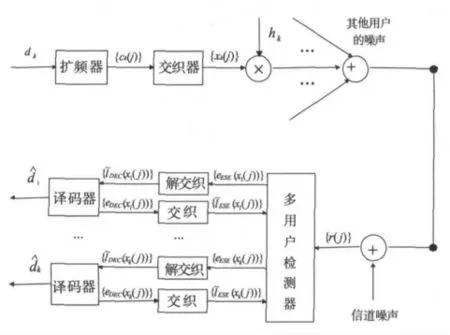

1.1 IDMA系统的发送端和接收端的结构图

IDMA系统结构如图1所示。假定第k用户的数据序列为dk={dk(i),i=1,2...,w},其中W为数据序列的长度。将dk作为扩频器进行扩频的输入,其中S为扩频序列长,扩频序列形式为:(+1,-1,+1,-1,...,+1,-1)。扩频器输出的数据序列为ck={ck(j),j=1,2...,N},帧的长度为:N=W×S。令πk表示第K个用户的交织器。相对应,π-1k表示第K个用户的解交织器。经过交织与BPSK调制后,产生的发射信号数据序列为:{xk(j),j=1,2...,N}。图1中的下半部分为IDMA系统中的接收端,由交织器、解交织器多用户检测器(MUD)和解扩器所组成,多用户检测器、交织器和解交织器连接起来,进行信号的迭代干扰消除。用eDEC(xk(j))表示多用户检测器的外信息,eESE(xk(j))表示解交织的外信息分别表示多用户检测器和解交织输入的先验信息。在迭代检测的过程中,外信息和先验信息之间相互交换信息,进而不断更新自身的状态值。第K个用户接收端的硬判决译码后输出的数据用表示。

图1 IDMA系统结构原理

1.2 多用户迭代检测的原理

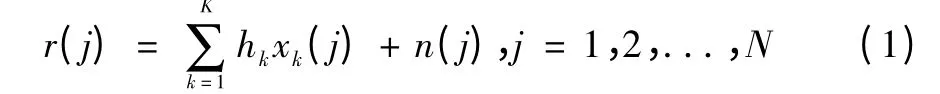

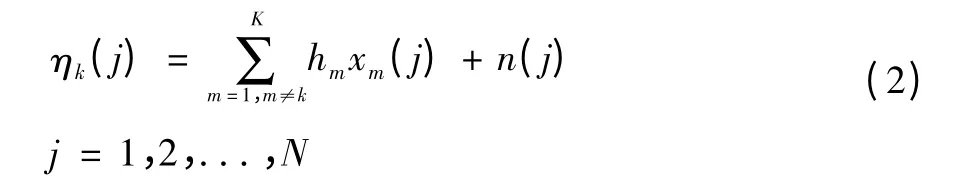

设IDMA系统里用户的个数为K,那么接收信号{r(j)}表示为:

其中:hk表示信道衰落系数;n(j)为加性高斯白噪声(AWGN),其符合正态分布,均值为0,方差为,其统计特性是:

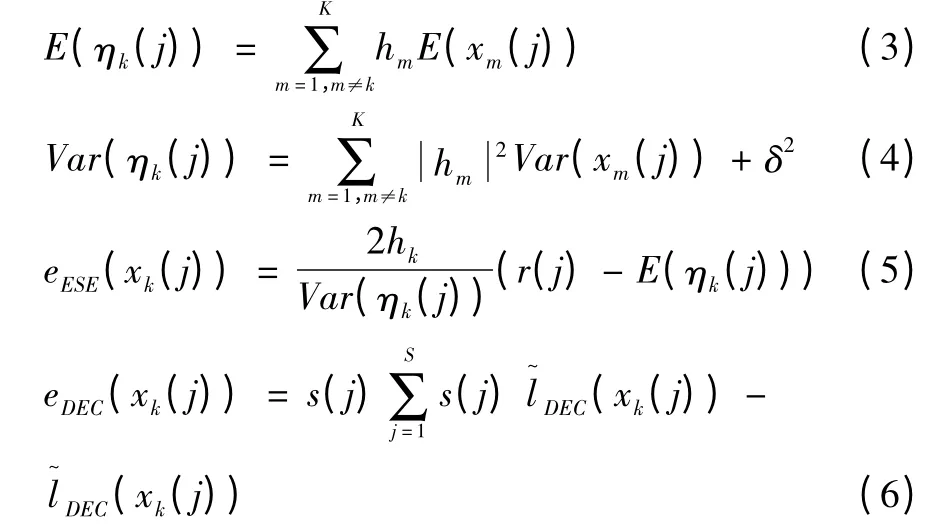

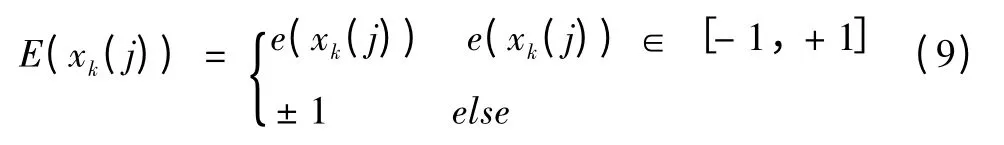

其中,ηk(j)包括其他K-1个用户的干扰信号和加性高斯白噪声。由中心极限定理可知,相互独立同分布的随机变量之和的分布近似于正态分布。ηk(j)的均值E(ηk(j))和方差Var(ηk(j))可用以下式子表示:

其中,{s(j),j=1,2,...,S}为扩频码。外信息eESE(xk(j))由式(5)可得,经过解交织后,外信息eESE(xk(j))作为解扩频器的输入产生先验信息(xk(j)),再通过式(6)可得外信息eDEC(xk(j))。解扩频反馈外信息eDEC(xk(j))作为交织器的输入产生先验信息(xk(j)),从而提供给多用户检测器用来更新式(3)和式(4)所计算的均值和方差,目的是为了下一次迭代能进一步提高多用户检测的准确性。

IDMA接收端在迭代多用户检测过程中,运用式(7)和式(8)表示的更新规则。

随着对多用户迭代检测的进行,解扩频器不断将外信息反馈给多用户检测器,xk(j)的方差Var(xk(j))不断减小,即对信号xk(j)的干扰逐渐减少。理想条件下,在最后一次迭代多用户检测后,式(4)所表示的Var(xk(j))会变成零,干扰信号便完全消除。在最后一次迭代结束后,接收端对)做硬判决,得到接收端的输出数据。

2 IDMA发送端和接收端基本器件的实现

2.1 交织器的实现

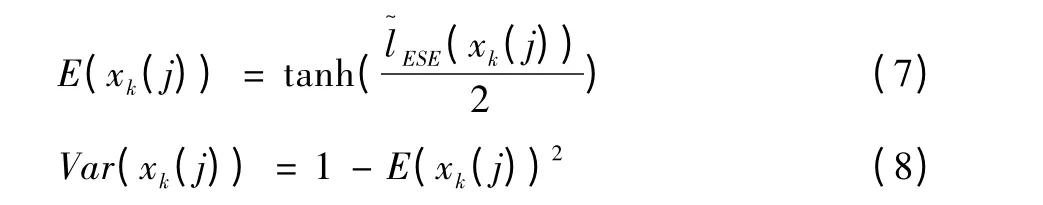

交织器功能结构如图2所示。由图2可见,实现交织功能的基本器件有:计数器,选择器,M序列发生器和RAM。计数器的输出控制两个RAM的地址端口,选择器控制两个RAM的使能端口,输入信号和M序列分别作为两个RAM的输入寄存在RAM中。RAM2的输出作为RAM1的输出地址控制信号。

图2 交织器的硬件实现

交织器工作流程:线性反馈移位寄存器产生M序列,依次存入RAM2中。待输入信号作为RAM1的输入时,计数器开始工作,RAM1的数据写满,输出对选择器的控制信号,启动RAM2,不断产生信号并输入RAM1的地址端,同时RAM1根据地址信号读出信号作为输出信号,这便是交织的过程。

2.2 ESE的简化

IDMA系统要达到一定的性能,必须进行多次迭代。本文考虑使用TR技术减少迭代次数,但是如果总用户数目太大的时候,实现IDMA存在一定的困难,特别是在实现式(7)的tanh函数时,虽然可以利用CORDIC算法进行处理,但是在IDMA系统中用到的tanh函数输入范围比较大,所以必须对输入值作预处理,而且在多次迭代中,每次预处理的可能在不同范围中,这在仿真中实现的复杂度很大。

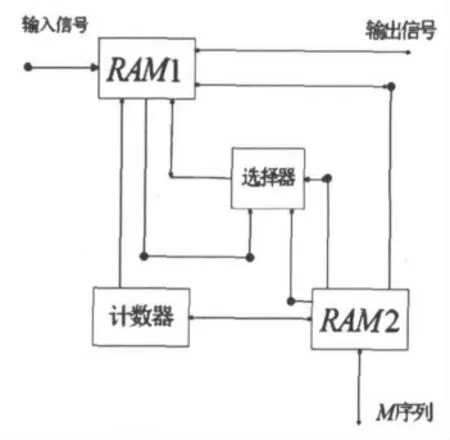

在性能可接受的情况下,使用截断函数来近似tanh函数:

在文献[7]中,低信噪比时,截断函数的性能较tanh函数时有1 dB的损失,但是随着信噪比升高,两种情况的性能差异开始减小,当信噪比达到6 dB时,二者的性能基本相同。因此IDMA迭代检测过程中,运用截断函数是可行的。

由此可以看出,最基本的器件就能实现IDMA系统的接收端和发射端。

3 IDMA发送端和接收端的仿真

3.1 交织器的仿真

交织器的设计是IDMA系统中的一项关键技术[8],它不但要用来交织某一特定用户的数据顺序,而且还起着区分用户的作用。交织器性能优劣的衡量标准有:(1)交织器实现对比特的均匀保护;(2)交织前后比特之间的距离特性;(3)交织器最好为对称交织器。交织器设计的好坏直接影响整个IDMA的实际性能。目前,IDMA一般采用伪随机交织器的设计方案,因为该方案便于实现。

借助于M序列发生器[9]的特点,首先生成伪随机交织器,然后在该随机交织器的基础上,通过循环移位不同步长的方式生成一系列交织器,其仿真实现效果如图3所示。

3.2 IDMA系统的发射端仿真

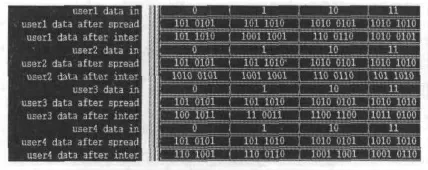

发射端包括两大功能:扩频和交织。扩频是用与被传输信号无关的码对被传输信号进行扩展频谱,使其占有大大超过被传送信息所占用的最小带宽。交织就是分散信号在信道传输的过程中集中产生的错误,以便接收端纠错。其仿真效果如图4所示。

图3 基于Verilog四个用户的交织序列仿真波形

图4 IDMA系统的发射端的Verilog仿真波形

每个用户的数据帧长为2,采用码率为1/4的重复编码方式,其映射关系:1=>1010,0=>0101。经过扩频后,得到“data_after_spread”。例如:用户1的输入信号10=>10100101(其他用户同理)。然后通过交织器,按照图2的方式,根据不同的用户交织序列,得到“data_after_inter”。例如用户1的扩频信号经过交织器10100101=>01100110。

3.3 IDMA系统的接收端的仿真

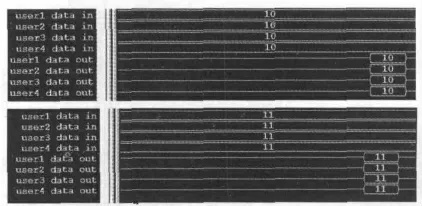

接收端检测到信号,经过量化,编码,得到八个二进制数。再输入解交织器,恢复数据顺序,以便进行解扩频运算。如果是最后一次迭代,解扩频得到的结果经过判决,符号位为1,输出为1;符号位为0,输出为0.如果不是最后一次迭代,解扩频得到的数据与八个解交织器输出的数据作减法运算,再输入交织器;交织器的输出经过截断函数处理后作为反馈再与接收到的八个二进制数作减法运算,此过程便为一次迭代过程。以上仿真采用的2次迭代,从波形图(见图5)可以看到,接收端的输出有一定程度的延迟。

图5 IDMA系统接收端的Verilog仿真波形

由于IDMA采用的是TURBO迭代检测[10],虽然能使检测性能显著地提高,但是在实际应用中,多次的迭代必将带来大的延迟,这在很多高速的实时通信系统中难以接受,其在一定程度上限制了IDMA的应用范围。

4 总结

本文对IDMA系统进行了仿真设计,与CDMA相比,IDMA以不同的随机交织器区分不同用户,其低复杂度高性能的迭代检测算法使其接收端的结构得到了简化。IDMA接收端只需要多个多位加法器、移位寄存器、ROM和RAM等最基本的数字信号处理器件,稍微复杂的tanh函数,在不影响接收端性能的情况下,也做了简化处理。可以说,IDMA系统的发射端和接收端在硬件实现上是易于实现的,从而为其应用奠定了基础。但迭代检测存在一定的延迟,这也说明了降低迭代次数的价值,为下一步工作指明了方向:在保证性能的前提下,进一步优化设计和降低迭代次数。

[1]Li Ping,Liu Lihai,Leung W K.Interleave division multiple access[J].IEEE Trans.,Com.,2006,5(4):938-947.

[2]Howard H,Viswanathan H,Foshini C J.Multiple antennas in celluar CDMA systems:Transmission,detection,and spectral efficiency[J].IEEE Trans on W ireless Commu,2002,1(3):383-390.

[3]Kusume K,Bauch G,Utschick W.IDMA vs.CDMA:detectors,performance and complexity[C]//Proceedings of IEEEGlobal Telecommunications Conference.Honolulu,USA,2009:1-8.

[4]LiPing.Interleave-division multiple-access and chip-bychip iterative multi-user detection[J].IEEE Communications M agazine,2005,43(6):S19-S23.

[5]Irene M Mahafeno,Charlotte Langlais,Christophe Jego.Reduced complexity iterative multi-user detector for IDMA system[C].//Proceedings of the Global Telecommunications Conference.San Francisco,CA,USA,November 27-December 1,2006:1-5.

[6]Li Kai,Wang Xiaodong,Li Ping.Analysis and optimization of Interleave-Division M ultiple-Access communication systems[J].IEEE Transactions on W ireless Communications,2007,6(5):1973-1983.

[7]兰 天.IDMA迭代检测设计[D].成都:电子科技大学,2008.

[8]宋恩德.IDMA系统的交织器设计及其性能分析[D].大连:大连理工大学,2008.

[9]严添明,吴乐南.PN码性质特点及其应用[J].西部广播电视,2005(1):15-21.

[10]刘东华.Turbo码原理与应用技术[M].北京:电子工业出版社,2004.