气相色谱分析中的数学计算

孙 志 凤

(中国石油 大庆炼化公司质量检验部, 黑龙江 大庆 163411)

现在,气相色谱分析是石化行业的仪器分析方法中应用最广泛的一种,但是,在实际气相色谱分析中,笔者遇到一些问题,例如:标气浓度的限制、标气湿度的限制、毛细柱内载气流速的控制等,是分析标准中没有提及的内容,也未见到相关的专业书籍中找到。笔者依据一些经典的物理公式,通过合理的数学推导,解决了这些问题,给实际分析带来了很大的帮助。因此,在本文中加以讨论,与大家共享。

1 气 源

1.1 理想气体状态方程[1]

1.2 氢气发生器

氢气发生器需要及时加水,可以通过计算估算出加水周期。

1.3 高压气瓶[2]

常用的高压气瓶容积为40 L,充装压力为(15±0.5)MPa,常用于气相色谱仪的载气和燃气的供气,如氢气、氮气、氦气、氩气,也可用于空气。

2 结果与讨论

2.1 标准气体

2.1.1 标气浓度的限制[3](1)在聚丙烯装置的绿油分析中,所用的正已烷溶于丙烯的标准气体,由于丙烯易于液化,用氮气代替丙烯作为稀释气。但是在高压下,低浓度的正已烷的分压会比较高,有液化的可能,因此,标气的浓度是有限制的。以20 ℃、8 MPa为标气的使用条件,已知正已烷的蒸汽压为16.7 kPa(20 ℃),下面计算一下正已烷气态饱和时的浓度。

由于摩尔比即体积比,因此正已烷标气的浓度限制是2 088×10-6(V),实际分析使用的是100×10-6(V),属于使用范围内。

2.1.2 标气湿度的限制[3]

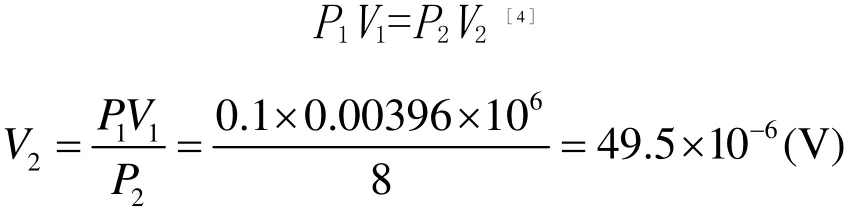

分析中,二氧化碳标气的分析谱图有时见不到二氧化碳色谱峰。经过考察,推测为室温较低,使标气瓶内水蒸汽结露,吸收了二氧化碳所致。由于标气瓶内水蒸汽结露而吸收二氧化碳、二氧化硫等气体,既会腐蚀气瓶内表面,又会使标气浓度发生变化,后果很严重。当时的标气储存条件是-5 ℃、8 MPa,计算一下水蒸汽饱和时的浓度。已知常压(0.1 MPa)、-5℃时,水蒸汽饱和时的含量为0.396%(V)。

49.5×10-6(V)的水含量对应于常压下的露点为-48 ℃。所以标气的露点不应高于-48 ℃或水含量不应大于49.5×10-6(V),才能在8 MPa、-5 ℃条件下储存。其它情况可以类推。

2.2 气体进样

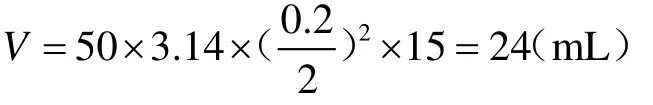

气体样品较好的进样方式是使用进样阀,此时,从气袋(或气瓶)到阀体的连接管需要充分置换。依据GB6681规定,高纯气体流经管路时,充分置换的倍数是15倍以上。以实际应用的情况为例,使用美国安捷伦公司的气体进样阀,外部连接管长度为50 cm,内径为2 mm,则15倍的置换体积为:

用手压挤气袋时,出气速度为2 mL/s,则置换时间为:

在实际分析中,每台仪器的进样阀和连接管还会有一些阻尼上的差异,12 s不一定够用。

2.3 色谱峰的定性[5]

每个色谱峰对应一个保留时间RT,以标定时的RT为中心,给予一定的范围,构成“保留时间窗”。一般是用百分窗,例如窗口宽度为10%、RT=2.0 min时,保留时间窗的范围即为2.0(1±10%),为1.8~2.2 min。每一个色谱峰都有自己的保留时间窗范围,如果有色谱峰没有被正确辨认,可以依据这个原理对校正表中的 RT数值进行修改,使其进入“保留时间窗”,即可正确辨认。

2.4 毛细柱的流速控制[6]

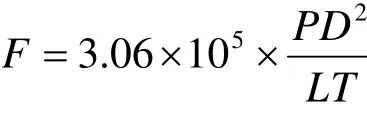

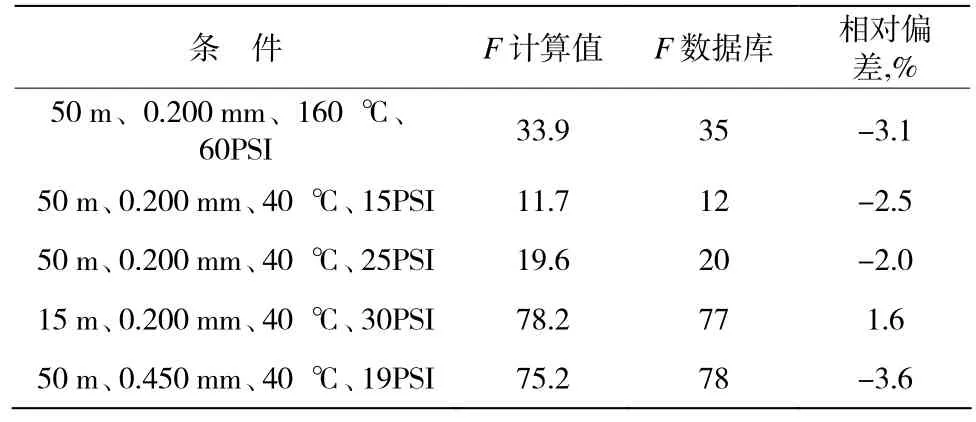

流速指气体在毛细柱内(高压)单位时间内走过的距离,用F表示,cm/s,流量指气体在毛细柱出口(常压)单位时间内产生的体积,用Q表示,mL/min。实际应用中,流速的数据更直观一些,例如在氦气为载气的情况下,不同内径的毛细柱的最佳流量差异很大,但最佳线速度均大约是30~50 mL/min。另外,温度项需要带入热力学温度的数值(K)。以下以氦气为例,流速控制验证情况见表1,流量验证情况见表2。

流速公式:

表1 利用数据库验证流速公式Table 1 Verifying flow rate formula by using data base

实际分析中,F值相差10%是允许的,以上的模拟程度较好。

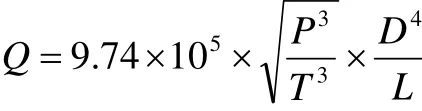

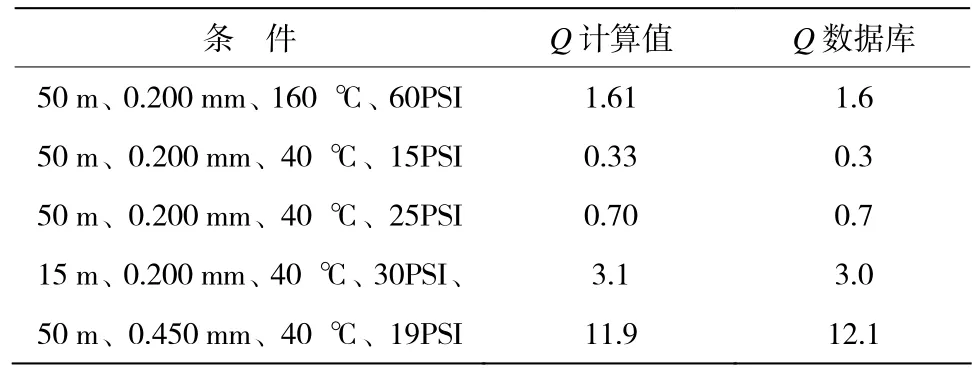

流量公式:

表2 利用数据库验证流量公式Table 2 Verifying flow volume formula by using data base

虽然数据库中的Q值有效数字位数不多,但仍可看出,以上模拟程度也是令人满意的。如果载气为氮气,近似可以使用以上公式。如果载气为氢气,计算出的数值大约是使用氦气时的2倍。

3 结 论

本文结合实际工作讨论了气相色谱分析中一些数学计算的应用,对气相色谱分析实际工作具有一定的实用参考价值和指导作用,也为气相色谱分析提供一定的实际和理论依据。

[1]武汉大学主编.分析化学[M].第五版.北京:高等教育出版社,2011:513-540.

[2]朱良漪.分析仪器手册[M].北京:化学工业出版社,2000:471-490.

[3]孙伟栋.气相色谱应用文集[C].北京:化学工业出版社,2007:25-40.

[4]刘珍.化验员读本[M].第四版. 北京:化学工业出版社,2008:264-284.

[5]傅若农.色谱分析概论[M].第二版.北京:化学工业出版社,2008:67-72.

[6]刘国诠,余兆楼.色谱柱技术[M]. 北京:化学工业出版社,2006:10-15.