中国古代是否存在五锭棉纺车

史晓雷

(哈尔滨师范大学 科技与社会发展研究所,黑龙江 哈尔滨 150080)

元代王祯《农书》首次以图文的形式描绘了五锭纺车,而且明确记载为麻纺车。2005年《东华大学学报(自然科学版)》第6期刊载了包铭新、于颖两位学者的论文《中国古代的五锭棉纺车》(以下简称包文)[1],认为中国元明时期已经出现了五锭棉纺车,并对其牵伸机构及工艺做了推测。但五锭棉纺车是否如包文所言在元明时已经存在,笔者不揣冒昧,提出质疑,以求教于诸方家。

一、中国古代的五锭纺车

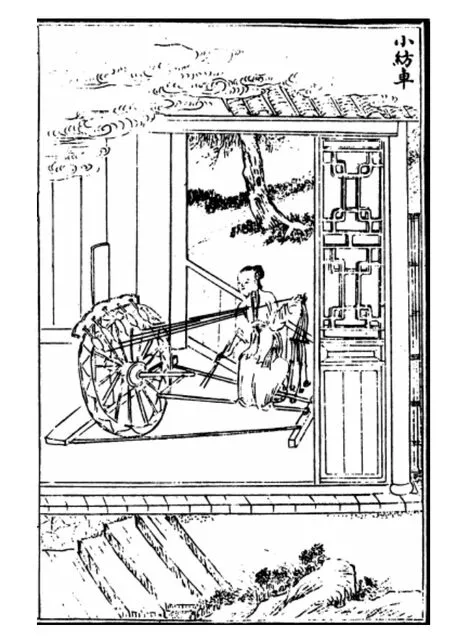

元代王祯在《农书·麻苎门·小纺车》第一次以“文附图”的形式描绘了五锭纺车。“此车之制,凡麻苎之乡,在在有之。前图具陈,兹不复述。”[2]从“小纺车”位于该书的“麻苎门”以及文中的“麻苎之乡”可以得知,这种五锭纺车是用于加工麻纤维,也即加捻麻缕。由于元本王祯《农书》现已不存,后世流传的两套版本系统的祖本分别是明嘉靖九年本(1530)以及四库全书本。下面对比两个版本的插图(图1[3],图2[4]),可看出主要区别有二:首先是妇人右手所持物不同,明本所持为一木棒,四库本为一长筷状物;其次是四库本在妇人左手侧隐约能看到导纱装置,而在明本没有此器具。对于妇人右手所持物的合理解释是由于麻纤维比较长,而且有五缕,在加捻过程中如果下垂便会与旋转的脚踏杆相纠缠,于是妇人右手利用此器具加以控制,这在明本中表现明显,木棒正处在五条麻缕的下方。

图1 明嘉靖本《农书》小纺车

图2 四库本《农书》小纺车

王祯《农书》对五锭纺车的描绘,是中国有关五锭纺车最早的图文资料。笔者最近发现,现馆藏于美国弗瑞尔艺术陈列馆的一幅(传①)南宋马和之的《豳风图》上也描绘有一具五锭纺车(图 3[5])。图 3的左侧是一具五锭脚踏纺车,右侧是一导纱木架,纤维从木架上端的导纱孔中穿过,从而防止了相互缠绕。那么这具五锭纺车是在加工什么?笔者认为是在为麻缕或者丝絮加捻卷绕,而非纺棉。因为在纺棉过程需要牵伸纤维,操作妇人左手五指四缝不可能容下五缕;图中也未显示任何辅助的牵引器具。此外,马和之是南宋钱塘(今杭州)人,尽管其生卒年不详,但从其高宗绍兴年间(1131-1162)登第[6],生活年代当为南宋初。可是当时南宋江南的种棉业“仍限于闽广地区,还没有普及到江南。”[7]但有人或许有疑问,认为没有普及不等于没有种植,我们再从加工技术上予以佐证。大约与马和之同时期的史炤在《通鉴释文》中说,“木棉,二三月下种,秋生黄花,其实熟时,皮四裂,中绽出如棉。以铁梃碾去其子,取绵,以小竹弓弹之,卷为筒,就车纺之,自然抽绪,织以为布。”[8]可见,当时纺棉已经是要把棉絮卷为筒状,然后上纺车。这与《豳风图》中导引架下的团状物并不相符,巧合的是王祯《农书》的小纺车描绘的也是团状物,因此笔者判定马和之所绘的是加捻麻缕或者丝絮的五锭纺车,而非棉纺车②。即使退一步讲,《毛诗豳风图》不是马和之的真迹,从纺织操作特征上也能判断该图描绘的五锭纺车不是棉纺车。

图3 《毛诗豳风图》中的五锭纺车

二、对五锭棉纺车的质疑

包文从文字史料与图像史料分析了中国古代的五锭棉纺车,下面笔者一一分析。在文字史料部分,包文引用了徐光启在《农政全书》中提到的五锭纺车。包文引用的原文是“纺车容三繀,今吴下尤用之。间有容四繀者。江西乐安至容五繀。”但是,徐光启在紧接此文之后仍有话,“往见乐安人于冯可大所道之,因托可大转索其器,未得。”[9]由此可见,徐光启当时也仅是从冯应京(字可大)那里听说江西乐安人说的,可是当他请冯寻访这种器具后,结果是没有找到(或者没了结果)。这也是徐光启紧接着感概“更不知五繀向一手间何处安置也”的原因。这里徐光启显然是从乐安人那里听说到的,至于乐安人是否确定该五锭纺车就是棉纺车,并不清楚。冯应京为何寻找不到该器具,也不清楚。也难怪包文提到后世人常对五锭棉纺车的质疑,其中乾隆年间褚华在《木棉谱》中就说到“善纺者能四繀,三繀为常,两繀为下。江西乐安人闻能五繀。往见四繀者已将棉条并执食指中,不知五繀又用何法?”[10]这里提到的五锭棉纺车仍然是从《农政全书》得来的二手资料。为何如此先进的器具在其他史料均未记载,包括明清两代的《乐安县志》,竟然成了历史的孤证(而且还是传闻)。赵承泽、赵翰生在技术原理上对此讲得更清楚。

用多锭纺车纺纱,特别是纺需要牵伸的棉纤维时,为避免纱线在牵伸过程中相互纠缠在一起,要先将各根纱分别通过指缝,再引上纱锭,这样在纺纱操作中,各根纱才可得到相对独立的牵伸。如不通过指缝,各根纱便会在手握处纠缠在一起。人的一手仅有指缝四处,故棉纺车在锭数不会多于四个。专用麻纺车则不同,因为它的作用仅是将已绩长的一根或数根麻缕加捻或合并,毋须牵伸拉细,比钫棉纱简单,所以纺麻纺车可增至多到 5只的锭子,使纺车纺麻的生产效率得到尽可能的提高。[11]

可见,如果徒手操作的话,五锭纺车不可能用于纺棉(注意笔者这里的“用于”仅探讨可以普及程度的,偶尔试着操作一下没有讨论意义)。但是包文认为,如果操作者配合相应的牵伸器的话,五锭纺车就可以用于纺棉。包文的思路,是从图像资料论证了中国古代已经产生了这种牵伸器。不但如此,包文还认为这种牵伸器是由麻纺车的导纱器发展而来。事实究竟如何?下面分析包文的证据。

图4 陶湘本《天工开物》纺缕图

在包文的证据中,关键的图像资料是其引用《天工开物》的一幅插图,按包文的原话是“某种较晚本子的《天工开物》上有一张五锭纺车图”,后面包文就从这幅图论证了牵伸器的存在。但问题就出现在这幅插图上,包文没有指明该插图出自何种版本的《天工开物》,经笔者核实,该插图首次出自在1927年陶湘本《天工开物》中,但是《天工开物》的文字部分对应的是“布衣(赶弹纺具图)”,说的是棉花,没有涉及麻。可是从图 4[12]中看到的像是麻纤维。包文也注意到了这一矛盾,说到“《天工开物》中的‘纺缕’,指的是棉纺,因此可以认为画的是棉纺车。但是,中国古代使用的棉条较短,图2(包文图2,本文图4——引者注)所画长长的纤维像是麻条。此外,《古今图书集成·考工典》中有一张几乎完全相同的插图,却又提作‘小纺车’,指为麻纺车。”原因其实很简单,因为无论是陶湘本《天工开物》的“纺缕图”,还是《古今图书集成》中的“小纺车”,均直接或者间接地出自王祯《农书》,它们描绘的就是麻纺车,而非棉纺车。何以如此?原因就出在《天工开物》的版本上。

图5 初刻本《天工开物》纺缕图

包文曾引用了钟广言注释的1637年《天工开物》初刻本,但是没注意到,在初刻本上,纺缕图并没有出现五锭纺车,而是常见的单锭卧式手摇纺车(图5[13])。1927年陶湘出版《天工开物》时,在插图上做了许多修订。潘吉星对陶湘本曾有评语,“陶本体例上重大改变的地方是全部插图均经重绘制版,有的参照《古今图书集成》、《授时通考》……于是原来没有的插图,在陶本中也人为地增添上去了,弄得图文不符。”[14]而《古今图书集成》、《授时通考》中的纺车图乃直接或者间接地取自王祯《农书》[15],也难怪包文觉得三者相像了。因此陶湘本《天工开物》纺缕图二使用的五锭纺车,不能看作是棉纺车,由于陶湘的误置,才导致了包文的误读。这样就从图像资料上否认了包文的证据。

包文后续的论证本不需要再论述了,但笔者就包文推测的牵引器再做一点说明。包文认为陶湘本纺缕图上妇人左手所持的是一牵伸器(当然这是认为该纺车为棉纺车的错误前提下判定的),并云“小棒的齿数看不清楚”。其实,在图4的放大图上,根本看不到所谓的齿来,因为本来就不需要齿的。陶湘本描绘的木棒与明嘉靖本《农书》木棒的位置有所不同,前者木棒在麻缕上,后者在麻缕下。前面提到如果木棒在麻缕下,可能是为了防止麻缕与脚踏杆纠缠;如果置于麻缕上,可能是为了理顺麻缕,以防纠缠。包文认为,如果认为陶湘本描绘的是麻纺车的话,从图2到图4的变化是一种退步。其实嘉靖本《农书》描绘的五锭纺车(图1)就无导纱装置,陶湘本纺缕图二(图4)的来源《古今图书集成》或者《授时通考》成书均早于四库本《农书》,自然没有绘上导纱装置,或者说图4的祖本要比图2早,因此并不存在包文的“退步”之说。

包文最后还设想的这种牵伸装置并做了简单的模拟试验,但也不得不承认“这种牵伸工艺对操作技术的要求很高,这大概就是它不能普及,少为人知的原因吧。”这或许才是中国古代没有出现五锭纺车以及牵伸器的真正原因吧。

三、结论

元代王祯《农书》描绘的五锭纺车与(传)南宋马和之《毛诗豳风图》中的五锭纺车是加捻麻缕或者丝絮的纺车,而非棉纺车。关于中国古代五锭棉纺车,文字资料也仅是传闻,说服力不足;图像资料完全阙如。包铭新、于颖认为中国古代五锭棉纺车肯定存在的结论无法成立。

致谢:感谢武汉纺织大学李强博士就本文初稿提出的宝贵意见!

注释:

① 对于该画的真实性,特说明如下:参考文献所引《海外遗珍(绘画一)》第49页注明有“马和之《毛诗豳风图》卷,纸本,水墨,28.7×229公分,美国弗瑞尔艺术陈列馆”字样。经查弗瑞尔陈列馆网站,藏有马和之的《豳风七月图》一幅,注明尺寸为 28.8×436.2cm,但核实画面与《海外遗珍》所录相同,因此可认定即为此图。至于画幅长度,暂不知哪个存误。李凇主编的《海外藏历代中国名画(南宋)》(湖南美术出版社,1998年版)“前言·马和之与他的《诗经》画”中提到“《毛诗豳风图》,著录不详,《国宝沉浮录未收》,美国弗利尔美术馆(即弗瑞尔陈列馆——引者注)藏”。可见,该图是否为马和之的真迹值得存疑,因此本文引用时用“(传)南宋马和之的《毛诗豳风图》”识之。

② 李强博士在其博士学位论文《中国古代美术作品中的纺织技术研究》(东华大学,2011)也对我国古代五锭棉纺车提出质疑。他特别指出,中国古代脚踏多锭麻纺车最明显的特征是纺好纱的一端有麻纱球的存在。这样的话,《豳风图》中纺车纺的极可能是麻。

[1]包铭新,于颖.中国古代的五锭棉纺车[J].东华大学学报(自然科学版),2005,31(6):129-132.

[2](元)王祯.东鲁王氏农书[M].缪启愉,缪桂龙译.上海:上海古籍出版社,2008.722.

[3](元)王祯.王祯农书[M].王毓瑚,校.北京:农业出版社,1981.425.

[4](元)王祯.农书//景印文渊阁四库全书·子部第36册(总第730册)[M].台北:台湾商务印书馆,1983.596.

[5]秦孝仪.海外遗珍(绘画一)[M].台北:国立故宫博物院,1988.48.

[6]吴养木,胡文虎.中国古代画家辞典[M].杭州:浙江人民出版社,1999.75.

[7]李仁溥.中国古代纺织史稿[M].长沙:岳麓书社,1983.127.

[8]漆侠.漆侠全集(第7卷)[M].保定:河北大学出版社,2009.99.

[9](明)徐光启.农政全书(第6册)[M].北京:商务印书馆,1930.99.

[10](清)褚华.木棉谱[M].北京:中华书局,1985.9.

[11]赵承泽.中国科学技术史(纺织卷)[M].北京:科学出版社,2002.167.

[12]陶湘.喜咏轩丛书(甲编第一册)---民国20年武进陶氏涉园“陶湘”石印本原本[M].1927.

[13](明)宋应星.天工开物[M].钟广言注释.广州:广东人民出版社,1976.97.

[14]潘吉星.《天工开物》版本考[J].自然科学史研究,1982,1(1):46.

[15]史晓雷.王祯《农器图谱》新探[D].北京:中科院自然科学史研究所,2010.83-105.