化学探究性活动与学生心理发展

余新武,吕银华,景臻臻

(1.湖北师范学院 化学与环境工程学院,湖北 黄石 435002;2.黄石七中,湖北 黄石 435002)

1 课题研究的背景及意义

新的国家课程标准中,探究性学习被提到了核心的地位。活动的开展涉及学生的问题与探索、合作与交流、实事求是、知难而进、细心严谨、有条不紊等心理素质的培养。化学探究性活动的主体是中学生,其心理方面处在幼稚和成熟之间的状态。新的学习环境、更强的竞争、繁重的学业、中高考升学压力,一些学生逐渐暴露出了影响成绩和身心成长的心理问题。学科教学在学校教育中所占的时间多,对学生的发展具有较大的影响。将学科教学作为实施学生心理调整的主渠道,在学科学习中加强心理指导,可以帮助学生提高心理素质、健全人格、增强承受挫折和适应环境的能力。

探究性学习在我国尚处于探索阶段,探究性学习的文献资料主要集中在近些年,加上我国关于化学教学心理学的研究形成也较晚,研发程度比较低,所以关于探究性活动中心理学的研究较少,化学探究性活动中的心理学研究更是有待开拓。根据心理学及有关探究性学习理论,结合学生实际情况和相关案例,探索化学探究性活动中心理学的运用范围,并且通过活动发现和解决学生相关心理问题,可寻找一条在化学探究性活动中帮助学生提高心理适应能力的有效途径。

2 化学探究性活动的一般概念和相关心理种类

2.1 化学探究性活动的内涵

学生探究性活动的目的是以提升学生的探究能力和化学素养为宗旨,激发学生学习化学的兴趣,获得知识,体会过程,掌握方法,提升创新能力,并潜移默化地培养高尚的情操和正确的价值观[1]。对于化学探究性活动,常见的显性活动形式有听教师讲授、回答问题、讨论交流、动手实验、观察记录、环境考察、考试竞赛等。而隐性活动的核心是思维活动,主要指对获得信息的整理、分析、反思、总结过程以及相伴随的心理活动。

2.2 化学探究性活动中学生心理种类

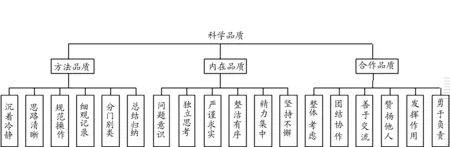

化学是一门以实验为基础的科学,化学实验也是化学探究性活动中的一个重要组成部分,也是了解学生性格特征、心理活动的重要过程。由于中学生心理的不成熟性,在探究性实验活动过程中,发现学生除活泼、新奇之外,也常存在以下不良心理状态:“马大哈”心理、害怕受挫心理、盲目随众心理、懒散敷衍心理、自以为是心理,以及观察不细致、手脚不协调、条理不清晰、桌面不整洁等弱点。因此,探究性教学既要培养学生初步的科学研究的意识与能力,也要帮助学生历练团结协作、勇于负责、大胆实践、规范操作以及实事求是和坚持不懈的科学品质与心态,促进学生的全面发展,实现新课改的三维教学目标。学生良好的科学品质的具体内涵如图1所示:

图1 学生良好的科学品质的具体内涵

因此,在化学探究性活动中,教师可针对学生的不同心理特征采取恰当的策略加以指导。

3 化学探究性活动中学生心理发展策略

3.1 问题提出阶段

问题是探究的起点,是学习思想汇集的中心和焦点。化学教学中,可把一些化学反应的现象、本质、原理、定律或物质的存在、用途设置成问题,隐藏在情景材料中,让学生去发现,找到探究的起点。活动在呈现这些探究问题时,可以根据学生探究水平的实际情况做出不同要求。

3.1.1 设定恰当情境,培养学生对探究活动的兴趣和热情 建构主义非常强调学习的情境性,提倡在教学中使用真实性的任务,让学生通过合作来解决情境性问题,以此建构能灵活迁移应用的知识经验。现代教育技术以及网络的普及,使教师能够将授课内容和学生日常生活的真实事例或问题紧密联系起来,从多角度,多方位创设比较逼真的化学事实、实验、问题、模拟等情境,从而提高学生学习的兴趣。

案例一:“电视报道,在气候寒冷的地区,道路上的水结成了冰。为了能保证车辆的安全行驶,护路工人就在路面上撒盐。请设计实验来说明撒盐的科学道理。”老师给出了情景和探究要求,经过思索,部分同学设计出了探索方案。他们将冰的温度与冰加盐后的温度进行对比,从而得出了盐能使水的凝固点下降的结论,在路面上撒盐可以有效地阻止结冰。

案例分析与反思:初中学生在初学化学时,好奇与恐惧都有。自然界、生产生活中的化学现象的生动描述和魔术般的化学演示实验,可极大地激发学生的探究兴趣,新奇刺激心理。上述事例引入一个新闻生活常识,把化学知识贯穿其中,克服了他们对新知识的陌生与畏惧心理,同时又激发学生学习的兴趣,使他们能主动地去探索化学知识。除此之外,还应引导学生自己开展实践活动,如自制汽水、冰箱除臭剂,尝试污水净化、锈痕处理,除去衣服上的斑迹,进行环境调查,了解如不粘锅、干洗、“尿不湿”、冰垫、热垫等生活应用以及温室效应、臭氧层破坏、电池、氢能源、纳米材料热点话题等。这些活动贴近生活,能有效地激发学生探索化学奥秘的热情,让学生亲身体验化学与社会生活的广泛联系,感受到化学是鲜活的、生动的和有用的。当学生能用化学知识解决一些日常生活中的问题后,他们的认知好奇心很容易就被激发出来,产生强烈的学习、探究动机。这种动机是培养学生创新精神和创新能力最持久、最稳定的动力。

3.1.2 引导并鼓励学生猜想和假设,敢于提出探究性问题,克服学生惰性或畏惧心理 在目前的化学探究式教学中,“猜想与假设”环节薄弱,学生大多只是遵循教师预设的方案,探究教师想要的答案,思维发散十分有限。主要原因是学生心理上担心提出的问题过于幼稚,害怕被取笑或受打击而放弃表达自己的想法,部分学生不相信自己,从心理上放弃思考和探究,使探究活动从开始就失去意义[2]。

对于这一现象,在活动开始时,教师应引导学生根据已有的知识基础,提出初步合理的设想,鼓励学生敢于设想、不怕失败,再引导学生反复理性的思考与探索,这个过程有利于学生实现知识结构和探索程序的内化与适应,帮助学生克服怀疑、困惑、焦虑等不良心理。

案例二:一次探究活动,开始学生没有思路、也害怕提错问题,经过启发(从生活中、社会活动以及平常的学习中去找),很快有同学提出问题:住校生的饮用水有很多黄色沉淀物,毛巾也用不了多久就烂了,想探究一下黄色沉淀物是什么?还有同学提出设计实验把复杂的实验简单化。第一次活动学生能提出问题就很好,老师给予了表扬。同时提醒:你提出的问题值不值得研究、如何研究,建议同学们互相讨论,制定实验方案。鉴于其他组还没有提出问题,老师把事先准备好的盛有固体粉末的试剂瓶(未贴标签)让同学们观察,学生立刻产生“该试剂瓶中盛的是什么”的问题。老师乘势询问同学们能否解决,还有没有类似的问题,培养从课堂学习和生活观察中随时提出问题进行探究的意识。

案例分析与反思:在这次活动中老师首先通过一些简单提示,打破了探究开始时的堵塞现象,使同学们能很快通过提示发散思维,并及时给予鼓励增强学生积极性。接着又逐步引导同学进行了猜想和假设。在这一过程中不仅增强了学生探究的兴趣,通过引导与迁移,提高了学生问题提出意识,也为探究活动的开展提供了较为明确的方向。这种现象类似于具备燃烧条件的环境,一个火苗足以引起大火。

3.1.3 选择难度适宜的问题进行探究,维持学生的探究兴趣 过于简单或难度过大的问题都不能充分激发学生探索兴趣。这正好符合学生的认知心理特点:跳一跳,才能够得着。使学生探究易于成功, 调动和维持学生的探究兴趣。[3]在选择探究课题时,应考虑到中学生既渴望体验成功心理特点又面临学习任务重,时间有限的实际情况。

案例三:铜与浓盐酸混合加热生成氢气。中学化学强调金属活动顺序表,学生知道铜不能置换出氢气,但却不知道铜与浓盐酸加热却是可以生成氢气的。研究者初编为“请用实验检验铜与浓盐酸共热产生的气体的成分”。初测(仅要求用书面报告其实验设计)的结果令人失望,所有的学生都没有考虑点燃气体时需验纯,所以问题改为:“有人认为,用浓盐酸加热可除去铜中混有的二氧化锰杂质,理由是铜与浓盐酸不反应,而加热时:MnO2+4HCI=MnCl2+Cl2+2H2O。请通过实验证明这种方法的可行性,并用化学原理解释原因”。[4]试图让学生在加浓盐酸于混合物中加热的过程中,观察到铜溶解并生成无色气体,从而产生认知冲突,知识得到强化。

案例分析与反思:这个探究活动是在学习新知识后的进一步研究,当同学们对新知识好奇心还未消退时再提出问题,是学生的好奇心再一次调动,而且运用了“尝试-错误-反思-矫正-实验-总结”的灵巧思路和多种学习手段,将动手、观看、动脑协调起来,强化理解,知识记忆自然更牢固。

3.2 方案制定阶段

学生在科学探究的过程中,需要制定科学探究的活动计划,对具体的细节问题还要进行具体的分析,这个阶段可以培养学生既具有大局观,思路清晰,又能针对具体问题仔细斟酌的心理品质。教师在活动实践中应注重化学问题解决策略的指导,使学生学会挖掘隐含条件,在众多的信息中分辨正确和评价信息的有效性,选择自己所需要的正确信息。如通过曲线、图片、数据、表格、实物、简图等来获取问题解决的信息,通过颜色、沉淀、气味、爆鸣等物质性质或反应现象以及改进的实验装置引起学生的好奇和注意力,引导学生关注这些信息和现象背后的化学原理。形象地说,就是搭起一个支架,让植物之藤能够自由生长。同学们的实验方案和方法也逐渐丰富和规范起来,克服学生在活动中因为一时没有头绪或思路不清晰而产生的盲目焦虑心理。

3.3 活动开展阶段

化学探究活动中有些实验需要各种条件和操作都准确才能得到正确现象,而现实中常常会因为某个环节不当出现错误结果,而打击学生的自信心。这时需要教师及时鼓励,帮助他们克服消极心理,使学生经常处于一种“跳一跳摘到桃子”的状态,在探究中不断进步,在享受成功愉悦的同时,增强学习的信心,迸发更强烈的欲望和内在潜能,实现自身素质的全面发展。这就是心理学中所提到的最近发展观。

3.3.1 注重学生探究兴趣的保持,淡化外部刺激,克服害怕消极心态,培养学生坚强的意志 案例四:害怕是每个人都会出现的基本心绪之一,间接的感知也同样会产生截然不同的后果。如老师强调要注意化学实验的安全,电视上和报刊宣传化工产品有毒和某些药品的致癌作用,这些都可能造成性格内向的学生在探究活动中容易产生害怕紧张和畏惧心理。实验室气味难闻、酒精灯着火、浓硫酸腐蚀、某些反应过于激烈等直接感受,导致一些探究性实验会因为害怕危险而不敢进行。特别是本人或别人由于操作失误产生一些危险时,更是如此。

案例分析和反思:研究活动开始前演示实验时,教师要保持适宜的情绪,实验操作要规范、熟练、现象明显。有危险的实验,操作要准确,保证万无一失。即使偶尔出现问题也要处之泰然、果断处理,用科学态度加强学生承受力,掌握了方法自然就不害怕了。第二是恰当激励,培养学生坚强的意志品质。少部分学生操作能力比较弱,既希望有人帮助指点,又怕因操作错误受到老师批评,因而放大了紧张心理。教师应避免过度关注,以鼓励为先。对有创新或有不同观点的同学首先给以肯定,对有进步的学生每次给以鼓励性的评语,尤其要注意多为学困生创造成功的机会,让他们体会成功的感觉。

3.3.2 适当的心理情感教育,促进学生智能发展 由于探究性活动课程的活动性、开放性特点, 师生交往的时空更广阔, 教育契机丰富, 这要求教师应充分运用自己的人生经历、实践智慧、幽默的语言、有效的方法、平和的态度,使化学活动过程成为师生共同探索、相互交流、评价反思的愉快活动过程,成为促进学生心理逐渐成熟的过程。

3.4 活动评价阶段

化学探究性活动强调的是探究过程,新课程非常重视课程评价,倡导要关注学生学习的结果,更要关注他们学习的过程。针对学生自信心不足的普遍特性, 教师要采取低姿态和角色退让, 淡化权威形象, 扩大学生的权力空间, 使其体验到自己受到重视, 产生自主的感觉, 在一定程度上消除与教师的心理阻隔。达到发挥学生长处、不断改进短处、重在经历过程,掌握方法、培养意识、熏陶情操、提升信心的目的。评价可以在充分展示成果的基础上采用自评、互评、师评等多种形式,包括实验方案的设计,实验器材的选用,信息收集、数据的处理、有价值的建议、学生间的交流与合作,知识与技能、情感态度价值观、过程与方法等多方面内容。其方式有语言交流、文字呈现、成果展示、材料汇集等,并更关注学生自身的作用、进步与发展,让不同心理状况和能力差别的学生都有被重视、有贡献、可发展的和谐心理。

四个阶段的探究性活动,可用图2的示意描述其过程与特点。

图2 化学探究性活动的过程与特点

4 归纳结论

现代教育的根本目标是培养和提高学生的科学素养与和谐人格。本文针对化学探究性活动实质和学生心理特点讨论了开展适应不同学生心理特点的化学探究性活动策略,归纳在表1中。

表1 实验活动中学生的不同心理行为表现与教师教学策略

总之, 探究性活动中的化学实验是培养学生良好心理品质和科学素养的很好情景载体,需要教师有耐心、有方法,又针对性地对学生进行长期的训练和培养。

参考文献:

[1]叶慧玲.化学探究性学习的一般程序和实施方式[J].中学化学教学参考,2006,(1):18~19.

[2]晋 刚.多元智能理论应用于探究式学习的探讨[J].职业时空,2008,8:52~52.

[3]张春兴.教育心理学[M].杭州:浙江教育出版社,1998.

[4]胡智陵.探究性化学实验问题解决的心理机制研究[M].上海:华东师范大学出版社,2010.