红三叶种质资源农艺性状的综合评价及聚类分析

王建丽,申忠宝,潘多锋,张瑞博,李道明,钟 鹏,邸桂俐,高 超,李佶恺

(1.黑龙江省农业科学院 草业研究所,黑龙江 哈尔滨 150086;2.黑龙江省农业科学院大豆研究所,黑龙江 哈尔滨 150086)

红三叶(Trifoliumpratense)又名红车轴草、红菽草、红爪草,是重要的豆科栽培牧草,在英国和新西兰它是种植面积为第2的豆科牧草[1,2],在美国的豆科牧草种植面积中也仅次于苜蓿[2,3]。红三叶19世纪末期由外国传教士带入我国,最初在湖北巴东县用于养马饲料。目前,在全国各地广泛栽培,成为一种具有较高饲用价值的优良牧草[4]。植物育种中,种质收集是保持物种遗传多样性和确保遗传基因的重要手段,已被广泛重视[5,6]。在国外,许多研究者对红三叶的表型性状展开了研究,Kouame[7]1993年对全世界范围内收集的800份红三叶种质材料的表型特征展开评价并进行了聚类分析,将所有材料划为早、中、晚熟3个类群;有关红三叶种群变异研究方面也有报道,Greene[8],Rosso[9]和 Paula[10]发现了红三叶表型特征在群体间和群体内存在显著差异,而且这种差异在红三叶亚种群体中也存在[11]。在国内,很多专家对红三叶品种栽培技术[12,13]、生理特性[14-16]、营养动态[17,18]、草原改良[19]等方面进行了相关研究,而对红三叶种质资源综合评价的研究较少[20,21]。试验通过对引进的20份红三叶种质资源的农艺性状进行综合评价和聚类分析,从中选择具有开发利用价值的优良红三叶种质材料,以期为红三叶育种提供科学的依据。

1 材料和方法

1.1 试验地概况

试验在黑龙江省农业科学院民主试验地进行。该地气候属中温带大陆性季风气候,冬长夏短,N 44°04′,E 125°41′,年平均气温3.1℃,≥10℃年活动积温2 546.2℃,无霜期150d,土壤为黑土,土质肥沃,地力均匀。

1.2 试验品种及来源

供试材料编号1~10来自中国农业科学院北京畜牧兽医研究所,编号11~15来自黑龙江寒带植物基因资源研究中心,编号15,16来自湖北畜牧兽医研究所,编号18~20来自中国农业科学院草原所国家作物种质库,共计20份(表1)。

表1 供试种质编号及代号Table1 Origin and materials of red clover

1.3 试验设计与方法

将引进的20份红三叶种子种植于试验田,每个小区面积2m×3m,株行距30cm×40cm,每区50株;随机区组排列,3次重复;试验期间统一常规管理。

在红三叶开花期,随机选取20个单株测定植株绝对高度、自然高度、茎长度、茎粗度、顶生小叶长度、顶生小叶宽度、顶生小叶大小、叶形指数、花序直径,并对这9个表型性状进行测定。

1.4 主要性状测定方法

1.4.1 植株绝对高度、自然高度 用直尺测量植株自地面至最高点的绝对高度、植株地面至最高叶层的自然高度;

1.4.2 茎长度、茎粗度 测量每株最长茎节长度及分枝节上方2~4cm处茎的粗细;

1.4.3 顶生小叶长度、小叶宽度 主茎上第1花序枝条下的第3或第4复叶,测定顶生小叶的最长部位和最宽部位;

1.4.4 顶生小叶大小 顶生小叶长度×顶生小叶的宽度;

1.4.5 叶形指数 顶生小叶长度/顶生小叶的宽度;

1.4.6 花序直径 选择完全盛开的花序,游标卡尺测量花序最大处自然宽度。

1.5 数据处理

试验数据结果用Excel和Spss/PC软件进行分析。

2 结果与分析

2.1 农艺性状的变异性分析

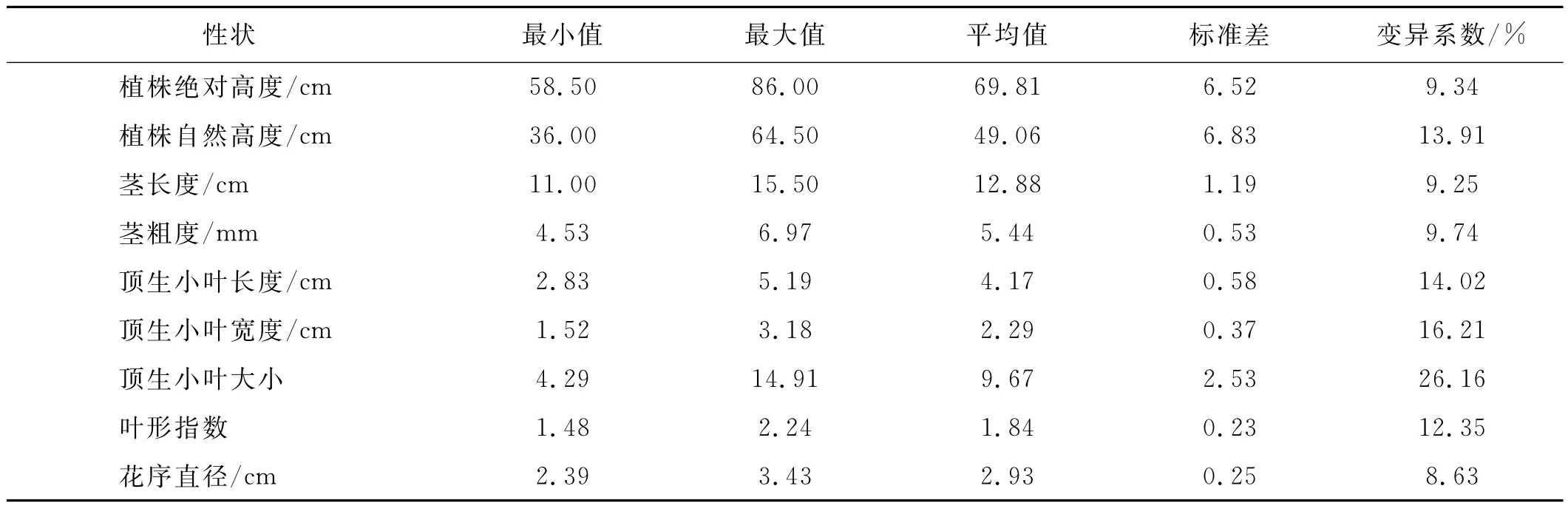

形态变异在某种程度上反映了遗传变异的大小[22]。为了解各个性状的变异情况,对各个农艺性状的最大值、最小值、平均值、标准差和变异系数进行了分析(表2),不同性状的变异系数不同。变异幅度最大的性状为顶生小叶大小,变异系数为26.16%;变异幅度较小的为花序直径,为8.63%。

表2 11个农艺性状的变异状况Table2 The variation of 11agronomic traits

2.2 农艺性状的相关性分析

对20份红三叶品种9个农艺性状进行相关性分析(表3),设植株绝对高度、自然高度、茎长度、茎粗度、顶生小叶长度、顶生小叶宽度、顶生小叶大小、叶形指数、花序直径分别为X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9,结果表明,顶生小叶长度与小叶宽度呈显著正相关,相关系数为0.645,与顶生小叶大小呈极显著正相关,相关系数为0.875,顶生小叶宽度与小叶大小呈极显著正相关,相关系数为0.928,其余各性状之间也表现出一定的相关性,但相关系数不是很大。

表3 20份红三叶各农艺性状的相关性分析Table3 Correlation analysis of agronomic traits of tested red clover varieties

2.3 农艺性状的聚类分析

对20个红三叶的9个农艺性状的原始数据进行标准化,并计算欧式距离,利用可变类平均法对其进行聚类分析,从聚类图(图1)可以看出,在欧式距离也即遗传距离为4.62时,可以把各居群分为3个大类(表4)。

图1 基于农艺性状的红三叶品种聚类图Fig.1 Clustering scheme of agronomic traits of red clover

第Ⅰ类包括6个居群,均来自中国农业科学院北京畜牧兽医研究所,这些居群的特点是植株茎长度、顶生小叶长度、小叶宽度、小叶大小和花序直径均处于最高水平,分别为13.38、4.51、2.68、12.10和3.08mm。

第Ⅱ类包括13个居群,其中,包括中国农业科学院北京畜牧兽医研究所4份,黑龙江寒带植物基因资源研究中心4份,湖北畜牧兽医研究所2份,中国农业科学院草原所国家作物种质库3份;这些居群的特点是叶形指数处于最高水平,其他性状均处于中等水平。

第Ⅲ类包括1个居群,来自黑龙江寒带植物基因资源研究中心,这个居群的特点是植株绝度高度、自然高度和茎粗度均处于最高水平,其均值分别为86.00,60.50和6.97mm,同时茎长度、顶生小叶长度、顶生小叶宽度、小叶大小和花序直径均处于最低水平。

表4 各类群农艺性状平均值Table4 The average of agronomic traits in different groups

3 讨论与结论

3.1 红三叶种质资源农艺性状的遗传变异

在植物学性状的比较分析中,形态学方法是最古老的方法,标记简单、直观,容易获得[23,24]。与 DNA水平的遗传多样性研究相比,农艺性状虽然较易受环境条件的影响,但在同一立地条件和相同管理水平下,农艺性状在品种间表现较为稳定,能直观地反映品种间的亲缘关系,为生产栽培和育种提供指导作用,因而一直倍受关注。

研究采用了形态学标记对20份红三叶种质资源进行了遗传多样性研究,结果表明这些种质材料各性状的变异系数为8.63%~26.16%,顶生小叶大小变异系数最大,而花序直径变异系数最小,这反映了不同材料数量性状间存在一定的差异,具有丰富的遗传多样性。

3.2 红三叶种质资源农艺性状间关系

红三叶各个数量性状之间本身具有较强的相关性。顶生小叶长度与小叶宽度呈显著正相关,与顶生小叶大小呈极显著正相关,顶生小叶宽度与小叶大小呈极显著正相关,在新品种选育时,可以利用外部性状的相关性同时获得几个性状都优良的新品种。

3.3 红三叶种质资源农艺性状聚类结果

20份种质资源所属类群广泛,所属不同类群间既存在差异也存在一定相似。20份种质资源的3大类群中,第Ⅰ类包括6个居群,这些居群的特点是植株茎长度、顶生小叶长度、小叶宽度、小叶大小和花序直径均处于最高水平;第Ⅱ类群品种个数(13)最多,该类群的综合性状较为协调,均处于中等水平;第Ⅲ类包括1个居群,这个居群的特点是植株绝对高度、自然高度和茎粗度均处于最高水平,同时茎长度、顶生小叶长度、顶生小叶宽度、小叶大小和花序直径均处于最低水平。

[1] Frame J.The potential of tetraploid redclover and its role in United kingdom[J].Journal of the British Grassland Society,1976,31:139-152.

[2] Lancashire J A.The distribution and use offorage legumes in New Zealand[C]//Burns J C.Forage Legumes for Energy-Efficient Animal Production,Proceedings of a Trilateral Workshop Hold in N.Z,1984:5-23.

[3] Burns J C.Environmental and managementlimitation of legume-based forage system inthe Northern United States[C]//Burns J.C.(eds).Forage Legumes forEnergy-Efficient Animal Production,Proceedings of a Trilateral Workshop Hold inN.Z,1984:56-71.

[3] 宋超,靳晓丽,田新会,等.不同红三叶品种生产性能及异黄酮含量的比较[J].草原与草坪,2012(3):47-51

[4] 陈默君,贾慎修.中国饲用植物[M].北京:中国农业出版社,2002:38.

[5] Astley D.Genetic resource conservation[J].Expl Agric,1987,23:245-257.

[6] Brush S B.Rethinking crop genetic resource conservation[J].Conservation Biology,1989(3):19-29.

[7] Kouame C N,Quesenberry K H.Cluster analysis of a world collection of red clover germplasm[J].Genetic Resources and Crop Evolution,1993,40:39-47.

[8] Greene S L,Gritsenko M,Vandemark G.Relating mor-phologic and RAPD marker variation to collection site environment in wild populations of red clover(Trifolium pratenseL)[J].Genetic Resources and Crop Evolution,2004,51:643-653.

[9] Rosso B S,Pagano E M.Evaluation of introduced and naturalised populations of red clover(TrifoliumpratenseL)at Per-gamino EEA-INTA,Argentina[J].Genetic Resources and Crop Evolution,2005,52:507-511.

[10] Paula M B D,Bernadette J,Jean P S,etal.Genetic diversity in red clover(TrifoliumpratenseL)revealed by morphologi-cal and microsatellite(SSR)markers[J].Euphytica,2008,160:189-205.

[11] Pecetti L,Roman M,Rosa L D,etal.Variation in morphology and seed production of snow cloverTrifolium pratenseL.subsp.Nivale(Koch)germplasm from the Rhaetian Alps,Italy[J].Genet Resour Crop Evol,2008,55:939-947.

[12] 岳民勤,王志明.不同播种行距对岷山红三叶种子产量的影响[J].草原与草坪,2009(6):40-42.

[13] 岳燕,杜文华.灌水和施肥对岷山红三叶生产性能的影响[J].草原与草坪,2007(2):53-57.

[14] 于凤芝,王晓军.4个三叶草种质材料的抗逆性比较研究[J].草原与草坪,2010,30(2):86-88.

[15] 周阳,陈雅君,等.三叶草不同品种叶结构特征与抗旱性的关系[J].草地学报,2011,19(2):222-226.

[16] 陆宇,袁庆华.三叶草属牧草苗期耐钴性评价[J].草原与草坪,2009,(1):15-19.

[17] 赵娜,赵桂琴.不同生长年限红三叶生产性能与营养价值比较[J].草地学报,2011,19(3):468-472.

[18] 刘宁芳,徐庆国.不同三叶草品种的农艺性状与营养特性比较[J].作物研究,2007(2):128-130.

[19] 王志明,岳民勤.岷山红三叶改良亚高山草甸退化草地效果研究[J].草原与草坪,2010(4):25-27.

[20] 王风春,刘鸣远.黑龙江东部山区红车轴草(Trifolium pretenseL.)种内变异类型的研究[J].武汉植物学研究,1989,7(4):317-326.

[21] 张鹤山,陈明新.野生红三叶种群表型性状变异研究[J].江西农业大学学报2012,34(1):44-49.

[22] 葛颂,洪德元,钱迎倩,等.生物多样性研究的原理与方法四].北京:中国科技出版社,1994.

[23] 解新明,云锦凤.植物遗传多样性及其检测方法[J].中国草地,2000(6):51-59.

[24] 刘卫今,蒋向辉.15份不同来源青蒿种质的比较形态学研究[J].怀化学院学报,2008(5):44-47.

——植物学教材质疑(六)