基于GI理念的城镇污泥土地利用解决方案

王 涛

(1.机械科学研究总院环保技术与装备研究所,北京 100044;2.机科发展科技股份有限公司,北京 100044)

1 GI的概念与特征

GI是绿色基础设施(Green Infrastructure)的缩写,最早由美国自然保护基金(Conservation Fund)和美国农业部(USDA)森林服务部门提出,旨在促使GI成为区域和城市规划的组成部分,以有效保护当地的自然生态系统[1]。GI的典型结构见图1。

图1 GI典型结构示意图

近些年,GI 在发达国家被广泛应用于生物多样性保护、区域和城市规划当中,其涵义也因用途不同而异,例如加拿大的GI概念是指基础设施工程的生态化,主要是以生态化手段来改造或代替道路工程、排水、能源、洪涝灾害治理以及废物处理系统等问题。

根据《加拿大城市绿色基础设施导则》,GI应具备以下10个特征:1)分布式Distributed;2)集群式Clustered;3)相互关联的Interconnected;4)一体化的Integrated;5)以服务为导向Service Orientation;6)反应灵敏Responsive;7)可再生的、低负面影响的Renewable,Low-impact;8)与使用要求相适应的Appropriate(or Well-Matched);9)多用途的Multi-Purpose;10)能改变的Adaptable。

2 污泥土地利用技术路线与所面临的风险

城镇发展对于土地需求加大,人为活动与生态保护矛盾日益突出。从可持续发展的角度来看,生态保护与城镇发展两者的协调成为其中关键,即如何合理规划城镇用地的扩张和有效保护生态系统的安全。

我国目前所面临的城镇污水处理厂脱水污泥的处理与处置问题,就直接并突出反映了上述矛盾。截至2011年,全国城镇污水处理厂投入运行已超过3000座,脱水污泥年产量也达到3000万吨,“十二五”还将完成约3000座城镇污水处理厂的建设,届时我国将面临更加严峻的污泥处置问题。

根据发达国家的发展经验,土地利用是解决污泥问题最为有效的途径之一。但是在我国无法消除人们对生态环境和自身安全的担心,其原因并非是对于泥质标准本身的不信任,更多的是对于技术推广使用后的标准执行程度的不信任。

能否在规划设计中引入GI理念,通过辨识区域生态格局中重要的生态枢纽及其连接廊道,为解决上述问题提供精明保护(Smart Conservation)和增长(Smart Growth)策略,为城镇可持续发展留下空间,已成为一个现实而有意义课题。

2.1 污泥土地利用技术路线

根据《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南(试行)》(住建部、国家发改委,2011年3月),符合土地利用处置形式要求的处理方法主要包括厌氧消化和好氧堆肥两类技术共5条技术路线:

(1)厌氧消化→脱水→自然干化(或好氧发酵)→土地利用(用于改良土壤、园林绿化、限制性农用);

(2)脱水→厌氧消化→脱水→自然干化(或好氧发酵)→土地利用(用于改良土壤、园林绿化、限制性农用);

(3)厌氧消化(或脱水后厌氧消化)→罐车运输→直接注入土壤(改良土壤、限制性农用);

(4)脱水→高温好氧发酵→土地利用(用于土壤改良、园林绿化、限制性农用);

(5)脱水→高温好氧发酵→园林绿化等分散施用。

土地利用是基于污泥中含有丰富的有机质及氮磷等营养元素,对于长期施用化肥造成我国土壤有机质匮乏的现状,蕴藏巨大利用价值;但与此同时污泥土地利用所面临的风险也引起业内的广泛争论。

2.2 污泥土地利用面临的风险

污泥土地利用所面临的技术风险主要包括重金属、持续性有机污染物(POPs)等问题,此外上游原料来源、下游消纳渠道也会为项目的运营带来经营风险。

(1)重金属

重金属广范分布在空气、泥土,甚至饮用水中,甚至一些护肤品的原料也含有重金属物质。目前我国制定的泥质标准中的重金属指标较发达国家更为严格,以《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》(GB/T 23486-2009)与美国 EPA 40CFR Part503重金属浓度指标对比(见表1)可见,符合标准的污泥按照一定的方法施用到土壤中应该是安全的。

表1 美国和中国泥质重金属浓度标准对比 (单位)

(2)持续性有机污染物(POPs)

一些生产部门排放的污水中含有一定的有机污染物,如聚氯二酚、多环芳烃以及农药的残留物等。这些物质在污水和污泥的处理过程中会得到一定程度的降解,但一般难以完全去除,在污泥使用时还需考虑其可能产生的危害。我国1984年颁布的《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284-84)增加了矿物油、苯并(a)芘、可吸附有机卤化物AOX的限值,《城镇污水厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中增加了石油类、对多氯代二苯并二英/多氯代二苯并呋喃、可吸附性有机卤素(AOX)、多氯联苯(PCB)等的浓度限值。土地利用的污泥应符合上述标准限制。

(3)经营风险

污泥土地利用前稳定化处理一般采用高温好氧发酵方法,但城镇污泥的含水率高、黏度大、C/N较低,需要添加高C/N、高含固率的物料作为原料,一般采用农业废弃物如秸秆、稻壳等。但这类物质的季节性特征较明显,收集储运环节存在价格风险,都会影响运行成本的稳定。

此外,发酵成品出路除上述两点影响外,还存在使用上的“经济半径”。作为有机肥使用,一般超过50km将不具备竞争力,作为营养土或土壤改良剂使用则“经济半径”更小。如果超出范围使用发酵成品,则必需予以补贴,否则经济上不可行。

3 污泥土地利用解决方案

3.1 区域规划

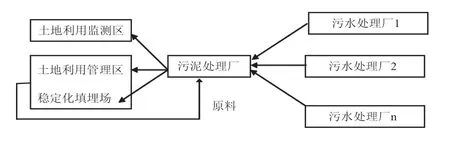

基于GI基础上的污泥处理系统应分为4部分:

(1)污泥处理厂

污泥处理厂是污泥处理系统的枢纽,承担着对污泥进行无害化、稳定化处理,与污水处理厂的对应关系可以是一对一(分散处理),也可以是一对多(集中处理),好氧发酵所需的原料来源于土地利用管理区,发酵产物根据检测指标去往土地利用管理区、土地利用监测区、稳定化填埋场。

(2)土地利用管理区

土地利用管理区是污泥处理系统的重要基础,区域范围可以涵盖污泥处理厂和稳定化填埋场,可以选择城镇周边盐渍化土地、沙荒地、贫瘠土地,面积与污泥处理厂发酵产物消纳相匹配。管理区与污泥处理厂统一管理,采用农场化经营;种植作物种类应充分考虑好氧发酵原料用量;管理区与污泥处理厂异地时,应充分考虑运距。

土地利用管理区种植区域均应预留比对区域,并建立植物与土壤动态监测管理制度,定期对环境影响进行专业评估。

(3)稳定化填埋场

稳定化填埋场是污泥处理系统的必要应急设施,主要接纳超标污泥法发酵产物,可以是土地利用管理区的一部分,与传统垃圾填埋场不同,填埋过程同时进行持续性植物修复,不产生沼气和渗滤液。

(4)土地利用监测区

土地利用监测区是土地利用管理区的延伸,但不属于统一管辖范围,对于优于土地利用标准并且符合相关肥料标准的污泥发酵产物,可以在土地利用监测区施用,监测管理方法可参考土地利用管理区。

典型污泥集中处理处置GI结构示意见图2;典型污泥分散处理集中处置GI结构示意见图3。

图2 典型污泥集中处理处置GI结构示意图

图3 典型污泥分散处理集中处置GI结构示意图

3.2 GI特征分析

3.2.1 GI布局及布置方面

上述污泥处理处置系统可以根据实际情况灵活复制;每一个污泥处理处置系统又是由承担各自功能的组成部分组成的一个有机的整体,因此是分布式的、集群式的,也是相互连接的。

3.2.2 GI与外部及自然的关系

好氧发酵过程原料来源与产物资源化消纳问题彻底解决,环境影响被有效稳定控制在土地利用管理区范围内,可以认为这是一个一体化的、可再生的过程。

3.2.3 GI服务功能特性方面

与传统污泥处理厂相比,土地利用管理区和稳定化填埋场的设置充分体现了以服务为导向的、与使用要求相适应的GI特征。

3.2.4 GI本身灵活性方面

污泥处理处置系统可以根据实际情况通过原料配比调节产能和能耗水平,并且可以接纳园林绿化废弃物、畜禽粪便、餐厨垃圾、分选后的有机垃圾,对于高有机质含量、低含砂量的有机废弃物,还可以考虑前端设置厌氧消化系统,体现了GI灵敏的、多用途的、能改变的特征。

4 案例

某市为北方城市,土壤类型属于碱性土壤,为解决城区唯一的污水处理厂的脱水污泥问题,拟建设200t/d集中污泥处理处置系统,采用好氧发酵工艺与土地利用相结合的处理处置方式。

4.1 重金属消纳容量对应土地利用管理区测算

测算表见表2,表2中第③栏参考EPA 40CFR Part503.13的表4。

表2 某污水处理厂测算数据

根据表2中第④栏的计算结果,对应污泥消纳量Hg的最小值为149t/ha/y,按照365d/y,200t/d污泥产量计算,需要消纳土地面积490ha,消纳重点监测元素确定为Hg和Zn。

4.2 土地利用管理区原料产量测算

200t/d的污泥处理厂,按照5%的添加比例计算,日原料用量约为10t,年原料用量约为3500t。对应种植作物/植物面积计算如表3。

表3 对应种植作物/植物面积计算结果

与表2的计算结果比照,可以看出小麦、棉花、玉米、桉树均可在种植选择范围内,满足了原料需求。

最终设置土地利用管理区1处,占地面积500公顷,种植棉花、玉米等作物,污泥处理厂及填埋场周围种植桉树等,管理区内定期轮种Hg、Zn超富积植物进行持续性植物修复。

5 结语

上述土地利用模式具有如下优势:

(1)形成完整的产业链,打通了制约污泥土地利用原料和成品出路的瓶颈;

(2)采用全封闭机械化堆肥系统,可有效控制处理过程中对周围环境的污染;

(3)通过土地利用管理区类农场化经营和种植作物的选配(如种植桉树、棉花、玉米等,搭配超富积性植物),可有效控制重金属等残留污染物的影响,实现污泥的安全化资源综合利用。

此外,在上述模式推广同时提出如下建议:

(1)土地利用标准应完善,分级进一步细化,在充分考虑风险防范的基础上,通过建立污泥处理设施一体的管理区提高可控制性和可操作性;

(2)土地利用管理区作物产品纳入政府采购;

(3)在管理区运行正常的前提下,逐步延伸扩大土地利用监测区范围;

(4)建立污泥土壤修复基金;

(5)发展土壤重金属污染植物修复技术。

[1] 吴伟付,喜娥绿.绿色基础设施概念及其研究进展综述[J].国际城市规划,2009,24 (5 ):67-71.

[2] 汪自书,吕春英,林瑾,李王锋,季海波.基于绿色基础设施(GI)的生态安全格局构建方法与实例[A].城市规划和科学发展——2009中国城市规划年会论文集[C],2009年.

[3] 沈清基.《加拿大城市绿色基础设施导则》评介及讨论[J].城市规划学刊, 2005, 159 (5):98-103.

[4] 王涛,简映.中国污泥堆肥产业发展模式的探讨[J].中国环保产业,2008 (11):37-40.

[5] 王涛.城市污泥堆肥施用及重金属问题探讨[J].上海环境科学,2009 (1):47-50.