大学生数字化阅读现状调查与对策研究*

王 雨 李子运(江苏师范大学教育研究院 江苏 徐州 221116)

1 问题的提出

阅读能够传承时代的文明,发扬亘古的智慧,是人类重要的认知行为。阿尔维托· 曼古埃尔认为,阅读是对世界的广泛感知,其在《阅读史》中说到:“我们每个人都阅读自身及周遭的世界,俾以稍得了解自身与所处。阅读,几乎就如同呼吸一般,是我们的基本功能。”[1]随着时代的发展,阅读的维度也在发生变化:从延传千年的纸质阅读到马歇尔· 麦克卢汉在《理解媒介》中勾勒的电子媒介文化社会下的各种电子媒介阅读,再到尼葛洛庞蒂透过《数字化的生存》传达的数字科技,人们已走进数字化阅读时代。

从1999年开始,我国开展了两年一度的全国国民阅读调查,并公布权威性的定量研究报告,为相关研究提供依据。2012年4月,中国新闻出版研究院公布的“第九次全国国民阅读调查”结果显示:2011年中国18~70周岁国民的数字化阅读方式的接触率为38.6%,比2010年上升了5.8个百分点,而其中网络在线阅读的接触率增长幅度最大[2]。该数据充分说明,信息化浪潮下,数字化阅读已然跻身于主要阅读领域。

高校大学生易接受新鲜事物,相比其他社会群体,其对新阅读方式更敏感,数字化阅读更频繁。本研究以大学生为研究对象,调查其数字语境下阅读方式的嬗变,集中反映数字化阅读用户群心声,旨在通过探究大学生数字化阅读现状,挖掘受众群对于数字化阅读的反馈,提出促进数字化阅读健康、有序发展的策略,以提高阅读效率。

2 调查研究设计

2.1 调查方法

本研究采用问卷调查法,在相关理论框架下自行编制问卷,并通过预调查法对问卷初稿预测试及修订以定稿使用,随后经再测信度、专家内容效度论证了问卷具有较好的效度和信度。

2.2 问卷编制

问卷分为三大部分,共23个结构式选题和1个开放式问题,包含测量大学生的特征问题、行为问题及态度问题,以期全方位、多角度地探究大学生数字化阅读的现状。

本研究于笔者所在单位——江苏师范大学发放300份问卷,回收295份,无效问卷15份,问卷的回收率98.3%,有效率为95%。为避免地域差异、样本代表性小所造成的研究误差,笔者同时发放网络问卷,收到来自不同高校的426份电子问卷,有效问卷422份。故本研究共回收问卷726份,有效问卷702份,回收率为99.3%,有效率为97.4%。

2.3 数据整理与分析

笔者核实纸质问卷及电子问卷后进行编码,并录入计算机,利用SPSS18.0进行统计分析。

3 调查结果分析

3.1 大学生数字化阅读的基本情况

数字化阅读即数字环境下的阅读活动,是指利用数字化平台或移动终端获取和传递多种形式媒体信息的认知过程,是一种崭新的阅读学习方式。与之相对应的人类沿袭数千年的纸质文献阅读被界定为传统阅读,即依靠纸质媒介获取信息的认知过程。

本次调查中,问卷上注明了对数字化阅读及传统阅读的概念界定,当问及接受调查之前是否了解二者概念时,结果如表1所示,59.8%表示了解,30.3%表示只是听说过,9.8%选择不了解。从数据反映的情况来看,相当一部分大学生对于传统阅读和数字化阅读的基本概念有一定的认知。这也证明了本次调查样本数据的有效程度较高,有利于其他调查选项的作答。

为进一步了解大学生数字化阅读的基本情况,问卷设置对比问题——“过去的一周内,进行传统阅读及数字化阅读的次数”。传统阅读与数字化阅读的过程时常交叉、伴随进行,不易具体界定二者单独进行的详细时间,故题目设定为阅读次数。将两个变量进行交叉分类成表(见表2)可见,大学生阅读行为频繁,其中传统阅读占据优势,次数明显多于数字化阅读。表2中存在仅使用一种阅读方式的大学生,这也说明调查者作答真实,对阅读方式的自我选择意识较强。

表1 被调查者了解传统阅读和数字化阅读概念情况的统计结果

表2 在过去一周内传统阅读和数字化阅读时间的统计结果交叉表

在调查数字化阅读设备(多选)后发现,大部分大学生选择使用手机(占78.2%)和电脑(占72.9%)进行数字化阅读,而选择平板电脑(如iPad,占10%)、电子终端(如MP4、PDA等,占24.8%)及其他设备(占1.6%)较少。由于大学生的购买力水平不高,选择数字化阅读设备时更多地考虑利用已有数字设备的扩展功能,而不选择另外购买专门的阅读终端设备或价格较高的阅读设备。

欲挖掘大学生数字化阅读的现状,就要了解其阅读的原因和地点。此次调查结果反映出当前大学生进行数字化阅读的原因集中在查阅资料和休闲娱乐两个方面,频率分别为33.0%和38.6%,而选择教学要求、追求时尚、打发时间所占比例相对较少。由此可知,大学生进行数字化阅读并不是仅为了消遣时间,而是兼具学习和娱乐。在阅读地点的选择上,统计数据表明,选择宿舍与卧室等场所的学生占34.2%、选择教学场所的学生占31.2%、选择娱乐场所的学生占21.2%,其中尤以选择宿舍、教室、图书馆居多,而选择机场、车站等(13%)及其他(0.4%)的比例相对较少。这表明,大学生数字化阅读的动机与阅读场所基本相符。

关于数字化阅读内容(多选)的调查统计显示,大学生选择社会网络交往的占18.2%,选择查看新闻的占17.8%,选择阅读电子读物的占16.9%,选择查找学习资料的占16.6%,选择观看视频图片的占12.2%,选择收听下载音乐的占9.6%,选择查看电子地图的占7.4%,选择其他的占1.2%。从中可以看出大学生多为利用数字化阅读交互性、实时性、娱乐性的功能,这再次反映了大学生数字化阅读的目的是娱乐与学习。

3.2 大学生对数字化阅读与传统阅读两种方式比较的看法

数字化阅读的产生和普及,同时引起了数字化阅读与传统阅读的争议。为了解大学生的看法,我们设置了多选题调查两种阅读方式各自的优缺点,结果如下:大学生认为传统阅读的优点主要是符合阅读习惯、便于记录、利于深入研究、易于收藏;缺点主要是不能及时搜索、信息不能更新、易产生生理不适。如图1所示,我们可以看出,大学生认为数字化阅读的优点主要在于其具有便捷性、丰富性等实用功能;数字化阅读载体产生的生理不适(尤其是眼睛)和阅读内容、材料形式的不完善以及受设备限制是数字化阅读的主要缺点。

图1 大学生选择数字化阅读优点的统计结果

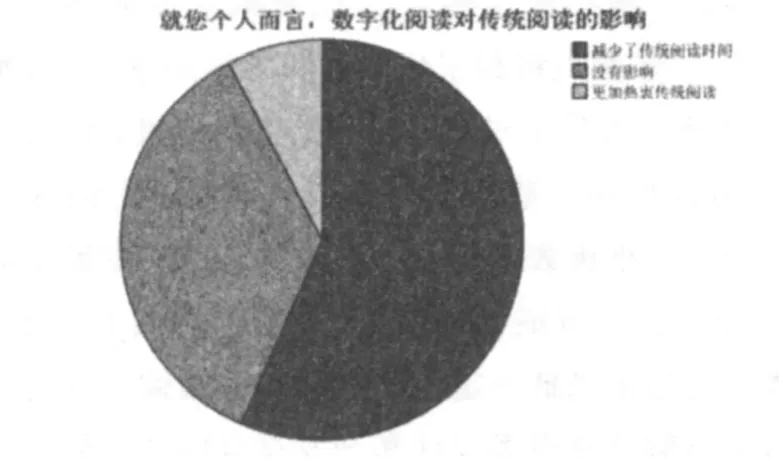

在调查者中,18.1%的人认为数字化阅读更方便、快捷,比传统阅读好;13.1%的人认为传统阅读符合阅读习惯,比数字化阅读好;67.1%的人认为两者各有好处,应该共存;1.7%的人表示无所谓。这表明,关于两种阅读方式的对比,大学生大部分选择中立态度,认为两种阅读应共同存在。这说明他们的阅读选择更加理性,追求多元化。同时,我们也可以看到大学生对于数字化阅读的钟爱,这与“数字化阅读对传统阅读的影响”的调查结果不谋而合。调查结果也显示,数字阅读对传统阅读有冲击力(见图2),在一定程度上影响了传统阅读,大学生读者群已经分化,产生众多新用户群。

图2 数字化阅读对传统阅读影响的统计结果

当只能选择一种阅读方式时,有58.8%的调查者选择传统阅读,41.2%的调查者选择数字化阅读(见图3)。这表明,尽管大学生已经认识到数字化阅读具有优势,但传统阅读的巨大影响力依然坚固。已有的相关调查所得到的结果往往是传统阅读以压倒性优势战胜数字化阅读,而本次调查统计得出41.2%的人选择数字化阅读的结果显然与之有所出入。笔者认为,这是因为随着时间的推进,大学生接触数字化阅读更加频繁,逐步减少传统阅读,形成了新的阅读习惯。

伴随着数字化阅读与传统阅读的争议愈演愈烈,深阅读与浅阅读的搏辩随之出现。众多学者认为数字化阅读属于浅阅读,传统阅读适合深阅读。针对这一问题,问卷提出“对于‘数字化阅读即浅阅读’及‘传统阅读即深阅读’的看法”。调查结果显示,大学生对此看法不一,25.3%的人选择“不同意”,38%的人选择“不一定”,36.7%的人选择“同意”。

所以,笔者认为对于两种阅读方式的比较,大学生持较理性的态度。

图3 阅读方式选择的统计结果

3.3 大学生对数字化阅读材料的看法

“迷航”原指飞机或轮船迷失航向。数字化阅读语境中的“迷航”即“信息迷航”,是指读者面对数字化阅读材料中非线性信息组织时出现的阅读目标偏离、失去方向感和位置感的现象。究其诱发原因,客观上讲是由多媒体信息的零碎化和非线性导致的;主观上讲与读者缺乏数字化阅读素养有关。认知心理学认为,人的注意力是有限的,当大量的网络信息超过人的注意加工能力时,就会出现迷航现象[3]。迷航会导致读者精神涣散,易降低阅读效率。

在大学生数字化阅读过程中“迷航”现象时有发生,但大部分学生不能正确处理“迷航”问题(见表3)。因此,众多读者认为只有把数字化阅读材料打印成纸质文档,才能得以深度研究。此外,多次出现“迷航”易引发读者生理不适,如头昏脑胀、精神涣散、过度劳累等。

表3 数字化阅读过程中是否出现“迷航”与能否处理“迷航”的交叉制表

为了挖掘数据的深层统计意义,我们将数字化阅读时间与处理迷航能力交叉分类,并进行相关性分析(见下页表4)。数据表明,在过去一周内,数字化阅读的时间与能否正确处理“迷航”问题相关系数为0.631,显著性概率P=0.04<0.05,故拒绝零假设,认为二者有显著的相关性,即数字化阅读次数多的调查者更善于处理“迷航”问题。

目前,数字化阅读材料类型多样,包括WORD、PPT、PDF、TXT、网页等。其页面设置、布局风格均有差异,形式不统一且没有设计标准。本研究针对大学生对于数字化阅读材料形式的偏好进行调查发现(见下页表5),调查者更偏好背景简洁的页面布局,更倾向于配有功能齐全的导航且提供丰富超级链接的功能设置。

3.4 大学生对数字化阅读未来发展的看法

表4 数字化阅读时间与处理“迷航”问题的能力的相关性分析

表5 大学生偏好的数字化阅读材料形式统计结果(多选)

关于数字化阅读发展遇到的最大的问题,在调查者中28.7%的人认为读者仍然习惯传统阅读,34.3%的人选择未形成数字化阅读产业链,32.4%的人认为内容形式不规范,另外有4.6%的人选择“其他”。尽管数字化阅读存在众多弊端,但是对于数字化发展趋势,大学生呈现较积极的态度。

调查问卷还设置开放性问题——“您对数字化阅读发展的看法是什么”。笔者共收到560条回答记录,经归纳整理得出有效意见492条,其中约三成表示仍然习惯用传统阅读学习,用数字化阅读娱乐;约六成的调查者列举了目前数字化阅读发展中存在的问题,其主要集中在广告过多、付费内容过多、内容杂乱及管理不当等问题。

此外,我们将性别与阅读方式、是否“迷航”、能否正确处理“迷航”问题分别交互分类再进行卡方检验,概率大于0.05或0.01,承认不相关假设,即性别与阅读方式的选择、是否“迷航”、能否正确处理“迷航”问题,没有相关性,得出女性大学生的数字化阅读时间多于男性大学生,在此不作赘述。

4 对调查结果的讨论与对策

4.1 理性看待传统阅读与数字阅读,趋利避害。

在人类文明的进程中,从文字的出现到使用手抄本经历了4 300年,又经过1 150年才出现活字印刷术,再经过524年出现了互联网,而从互联网到各种搜索引擎才历时17年[4]。逐渐缩小的时间段跨度告诉我们,电子媒介以绝对性优势快速并成功跻身于这场媒介变革的战役中。于是乎,一场传统阅读与数字化阅读的战争席卷而来,各方势力声势浩荡。笔者认为,既然时代的发展为我们带来了别样的阅读环境、新型的阅读方式,我们何苦为传统阅读唱挽歌,而拒绝时代的潮流呢?传统阅读并没有捉襟见肘,数字化阅读也不会颠覆传统阅读的地位进而取代。本次调查结果显示,相当一部分大学生对数字化阅读有一定认知,接触数字化阅读频繁,能够厘清两种阅读方式的差异,因此对于大学生来说,这并不是一场媒介的战争,而是时代提供的多重选择。我们应该倡导大学生理性地看待两种阅读方式,趋利避害,根据自己的真正需要选择阅读方式:利用传统阅读开展深入阅读,感受书本带来的真实感和无穷趣味;使用数字化阅读获得多面信息,定制个人阅读方式,开辟阅读新天地。

4.2 培养深度阅读,提高微学习效率。

多数人将数字化阅读归为浅阅读。尽管本调查表明,大学生对此呈较为中立的态度,但统计结果可以推断,数字化阅读在一定程度上演变为浅阅读。要推进数字化阅读方式的可持续发展就需要大学生读者开展深度阅读。在客体层面上,阅读文本的深度、价值的高低一定程度上影响着阅读的深度。这就要求数字化阅读建设者设计和开发符合标准、能够促进深度思考的阅读内容。在本体层面上,要求大学生加工阅读思维、有意识地将非线性信息思维加工并转向迁移再创造为知识。图式理论提出,深度阅读是一个利用已有图式和语篇线索不断猜测和印证的过程[5]。笔者认为,在提倡大学生数字化阅读时,应利用信息技术多任务操作和多媒体工具的有效使用及图解,帮助大学生加深对内容的吸收,并进行严谨性思考。

微学习(Micro-learning)是指处理相对较小的学习单元或短期的学习活动[6]。数字化阅读正是微学习的一种。微学习下的数字化阅读呈现出知识零散、碎片化等特点,很难构建系统知识。这要求大学生在微学习过程中,要有意识地开展深度阅读,自主构建个性学习方式,提高知识管理能力,加强学习沟通,以全面提升微学习效率,增强数字化阅读能力。

4.3 提高大学生数字化阅读素养,培养元认知能力。

根据调查结果,大学生数字化阅读过程中“迷航”、浅阅读现象多发,直接影响阅读效果,这是在新型阅读方式风靡之初,大学生阅读缺乏科学指导导致的,应当从高校教育以及自我提升的角度提高大学生数字化阅读素养和元认知能力。

以色列Yoram Eshet Alkalai认为,数字素养包括图片图像素养、再创造素养、分支素养、信息素养和社会情感素养[7]。遨游于数字世界的大学生需要具备数字素养,更要有意识地提高数字化阅读素养,加强信息辨别能力,自觉抵制不良内容。当代大学生进行数字化阅读不仅是个人行为,更担负着传承发展数字化学习、推进数字建设的社会责任。因此,高校应利用教育手段培养数字化阅读能力、数字环境道德,将数字化阅读素养的培养上升到理论和技能培养相结合的高度。

大学生的数字化阅读元认知是指在数字化阅读活动中大学生能够对自己的认知方式和认知过程给予及时的监控和调整并不断地调整阅读策略,进而提升自身数字化阅读效果[8]。而根据本次调查,数字阅读次数多的大学生处理“迷航”问题的能力较强。因此,笔者认为应在高校中为大学生建立元认知环境,增强其阅读过程中自我调节和自我监控的意识,并通过全面的数字化阅读评价体系激励学生有效阅读。此外,笔者认为还应在数字化阅读材料中设计元认知导向,即根据元认知特点构建整个阅读内容体系,使之结构清晰、逻辑明确,不断提示大学生读者相关内容,帮助其定位阅读信息,减少或避免“迷航”问题的出现,提高阅读兴趣和阅读效果。

4.4 优化数字化阅读内容,规范阅读材料形式。

发展数字化阅读最重要的是为读者提供优质的阅读材料,即高质量、高标准的内容及符合认知特征、视觉习惯的阅读材料。开发数字化阅读材料要以人为本,注重用户体验(User Experience),注重大学生读者进行数字化阅读时的心理感受。

面对海量、芜杂且缺乏有序管理的数字化阅读内容,大学生无法有效地甄别阅读内容的真实性,影响了其阅读行为和阅读效果。这要求政府相关部门加大数字资源的建设力度,制定数字化阅读资源的标准化策略;设置特定部门管理、筛选网络资源;制定广告投放的标准,规范广告的投放模式。基于此,教育部门应大力开发高标准、高质量的数字化阅读系列材料,设计开发寓教于乐的阅读内容。本次调查结果显示,大学生购买力较低,无力频繁更换阅读终端设备,因此需要大力开发跨平台操作的、兼容性好的、可同步更新的阅读材料。

心理学家布鲁纳认为,对所学材料的兴趣是促进学习的最好动力。因此,合理设计与制作阅读材料是数字化阅读建设进程中重要的地基。基于此阅读材料形式亟需制定相应标准予以规范。数字化阅读的界面是直接作用于读者感官的信息元素。在设计与开发阅读界面时,如窗口、背景颜色、页面布局、导航条、高亮显示、设计符号等视觉要素都需要遵循一定的理论依据和实用价值,并且允许读者自我制定阅读界面,实现个性化阅读。此外,导航的设计尤为重要,既要呈现必要功能,同时也应避免导航引发的“迷航”现象。解决“迷航”现象这一问题,可以通过设置活动“地图”导航,实现收缩自如、记录阅读历史、标签标注等功能。

法国一项调查显示,43%的人认为气味是印刷书最重要的特征之一,人们因习惯书页的淡墨香和印刷的气味,而排斥没有气味的电子书。有网络出版商提供给读者一种贴在计算机上用以释放图书特有霉味的贴纸,以拉近读者与电子书的距离[9]。这些启示告诉我们,数字化阅读材料的设计和制作可以借鉴传统阅读的优势,密切与读者的情感联系。

美国心理学家理查德·梅耶提出了双通道理论,阐述了同时利用视觉和听觉双通道获取的多媒体信息能够将阅读者的先验知识和已有知识模型整合,从而形成长时记忆[10]。数字化阅读拥有得天独厚的多通道传递信息的条件,可增加“听觉阅读”的功能,促进阅读效果。另外,根据梅耶的认知负荷理论[10],如果数字化阅读材料的设计风格花哨,各视觉要素和文字信息会共同竞争视觉通道资源,从而影响信息的接受。因此,在形式设计上应该简洁明了、规范统一,减少不必要的认知负荷,以帮助大学生有效地分配注意力。

4.5 立足未来发展,形成数字化阅读产业链。

目前数字化阅读从内容到形式、从开发技术到管理等方面都存在不完善之处。但是数字化阅读内容丰富、环境开放、过程互动,这些优势无一不在加速数字化阅读的普及。本调查表明,对于数字化阅读的发展,大学生持积极乐观的态度,同时,众多专家、学者及专业部门也十分看好数字化阅读的发展前景。数字化阅读理应改进弊端,立足未来发展,打通数字化阅读从内容设计、材料制定到设备终端再到运用服务的通道,在形成产业链的同时,与传统出版业联手合作,形成共赢。

5 结 语

通过对大学生数字化阅读的调查研究可知,在信息化浪潮下,数字化阅读作为新颖的阅读方式已经深入到大学生的学习、生活的各环节之中。笔者认为,尽管数字化阅读与传统阅读的博弈仍在上演,但是从传统阅读到数字化阅读,改变的是形式,不变的是阅读本身。阅读媒介形式变革的意义在于在新旧媒体竞争和融合的过程中发掘读者最倾向于哪种阅读方式。因此,如何优化数字化阅读、构建大学生有效数字化阅读的策略才是当下及未来研究的重点。

[1]阅读史[EB/OL].[2012-08-20].http://baike.baidu.com/view/898445.htm.

[2]张中江.第九次全国国民阅读调查:图书阅读率为53.9%[EB/OL].(2012-04-19)[2012-08-20].http://www.chinanews.com/cul/2012/04-19/3832813.shtml.

[3]王焕景,张海燕.网络阅读中迷航现象的认知解析[J].图书馆学研究,2008(10):98-101.

[4]Darnton R.The Case for Books: Past, Present, and Future[M]. New York:Public Affairs, 2010:23.

[5]潘双林.网络阅读深度化的实践探索[J].中国电化教育,2012(4):110-112.

[6]吴军其,彭玉秋,胡文鹏,等.手持终端环境下微学习资源的情境化设计方法探索[J].电化教育研究,2012(8):90-93.

[7]肖俊洪.数字素养[J].中国远程教育,2006(5):32-33.

[8]王 健,张立荣.新媒介时代大学生数字化阅读素养的内涵与培养[J].现代远距离教育,2011(6):73-77.

[9]张家华.网络学习的认知模型建构: 基于复合研究范式的视角[J].电化教育研究,2012(6):29-40.

[10]孙 燕.基于梅耶多媒体学习理论的课程网站建构策略:以BrainPOP为例[J].中国电化教育,2010(11):62-66.