云南“两姚”彝族葫芦笙舞的历史记忆与文化传承*

代琳娜

(楚雄师范学院,云南 楚雄 675000)

“两姚”(即今云南楚雄彝族自治州的姚安县、大姚县、永仁县及南华县、元谋县、禄丰县一部分和四川攀枝花市仁和区)历史上是彝族罗罗濮、俚濮的主要聚居区,其文化形态既存留了彝族传统,又大量吸收了外来优秀文化,形成了有自己地域风格和民族特色的彝族文化。其中,葫芦笙舞就是两姚彝族较有代表性的特色文化之一。

葫芦笙舞即以葫芦笙伴奏的舞蹈,是彝族民间古老的舞蹈,在“两姚”彝族地区均有流传。据1957年以来在云南省晋宁石寨山和江川李家山古墓群发掘出的葫芦笙推断,至少有2500多年的历史。唐人樊绰在《蛮书》中说:“少年子弟墓夜游闾巷,吹壶芦笙,或吹树叶,声韵之中,皆寄情言。”葫芦笙有4~7管多种,两姚彝族地区以5管最为普遍。

葫芦,彝语为“pēinē”,藤本植物,生长的苗、叶、藤与南瓜的苗、叶、藤相似。葫芦分两种:一种是长把形,像“6”字,瓤子和籽是苦味,称苦葫芦;另一种是“8”字形,瓤子和籽是甜、香味,称甜葫芦。甜葫芦嫩时可当蔬菜吃,老后可抠出瓤子制作家具,装籽种,编上竹篾架子背水,装酒等。做葫芦笙的葫芦属苦葫芦,形壮是特定的,从外形来看,做葫芦笙的葫芦还分尖底和团底两种。葫芦笙以葫芦为笙斗,上插5~7根管状笙苗,笙苗下部 (在斗内)嵌有长2厘米、宽0.2厘米竹或铜质簧片 (自由簧),中部烙有按孔。笙苗下端通底,亦为按孔之一。笙苗顶端尚套有1~2个葫芦,起共鸣作用。笙斗另接竹管为吹口。演奏时,双手抱笙、按孔,吹气吸气皆可发音。

两姚彝族之所以选择葫芦制作葫芦笙,与彝族葫芦图腾崇拜有关。流传于两姚彝族地区的创世史诗《梅葛》说,人类起源于葫芦。洪水淹天时,好心的两兄妹得到天神的指点躲进葫芦,靠葫芦藏身躲过洪水灾难又生出9族,重新繁衍了人类。因此,彝族把葫芦作为一种生殖的象征,把葫芦视作自己的祖灵,认为虎是最早的原生图腾,葫芦是衍生的。“宇宙形成于老虎,人类起源于葫芦。”至今两姚彝族还喜欢种植各种葫芦,除使用外,在家中屋里的一定位置上,摆一两个“8”字形的勒腰葫芦,一是当作祖灵摆设,二是取“福”、“禄”二字的谐音,象征吉祥。彝族葫芦笙用直把形的葫芦作吹管和插竹舌管的斗,这都是为了纪念人类起源于葫芦。

葫芦笙的吹奏方法是:双手捧笙斗,左右手配合。左手大拇指按第二管6音的上放音孔,食指按第一管5音的上放音孔,中指按第三管2音和第四管3音的上放音孔,放2音时用中指的中节按孔,上节指头翘起,放3音时用中指的上节按孔,中节翘起;无名指和小指仅起到把握稳笙斗的辅助作用。右手的中指和食指按第五、六两管的上放音孔,大拇指要兼管全部 (五个)下放音孔,用打或者“颤”的技法,(但不能打或颤第一管低音5)要哪棵管发音就“上按下打”哪管的上下放音孔,这样能起到强化本管发音和装饰的作用。3音和6音,吹奏时要打底孔,不然吹不出音,打底孔仅只是自然音,而这两个音是颤音,打底孔时,拇指快速触及移动打颤,才能吹出颤音效果。

传说彝族葫芦笙有72调,且曲调变化多端,有时曲与曲之间只区别不同的一两句,句与句之间也只区别一两个音或拍,好像差别不大,但仔细听音辨别,即各调均不相同,而且各曲都有调名。由于文化的交流和引进时的演变诈误,仅姚安县及周边彝族地区就有曲调各异的100余曲。此外,楚雄市大过口,永仁县中和、直苴,大姚县昙华、六苴、石羊等地的葫芦笙舞曲也各不相同。据姚安县退休教师王开朝介绍,他在姚安县彝族地区就收集了97曲。可见,彝族葫芦笙舞曲远不止72调,72调是有区域界线的,各地有各地的“72调”。如姚安彝族葫芦笙曲调中,每曲都有收尾曲,而且收尾曲基本相同或大同小异,都是没有实在意义的衬词。“72调”中,52曲有调名,并有彝语歌词,这些彝语歌词都是主谓宾倒装,故没有直译,还有20曲是各地彝族喜闻乐见的曲调,既无唱词,又无调名,歌词全部是衬词。“72”调中,“歌鲊”20调,“歌各”40调,歌鲊歌各都可以跳的有12调。可见,“72”是一个既清晰又模糊的神秘数字,它同许多古老民族习惯用的数字一样,“72”是彝族常用的“多数”的代表用词。[1](P122)

彝族葫芦笙曲调,由于没有文字记录,全靠口耳相传,它是一种口传心授的音乐,加之彝族多居住在山区,人口分散,在漫长的代代相传中,难免产生遗漏、加添、误传,导致各地区的曲调大同小异。同时,由于个地区的气候条件、农事生产风俗习惯等方面的差异,使葫芦笙舞曲存在多句少句等现象,如姚安麂子村撒秧早,葫芦笙舞跳到二月初九,初九晚就送“舞神”,掀、消秋杆,翌日起就不再吹跳。而撒秧迟的地方,如母姑地、硝井、云里厂、地索直到大姚石羊等地的葫芦笙舞跳到二月十五日才掀、消秋杆,二月十六日起才停止吹跳,从而造成各地彝族葫芦笙曲调的地域差异性。但总的来看,彝族葫芦笙舞曲的内容大致可分为“爱情婚嫁”,“生产生活”,“汉彝团结”,“动物动作模拟”,“舞蹈歌”等5大类。在有调名、有演唱歌词的曲调中,有的表达了彝族青年男女的谈情说爱,如“你是独儿子”、“你要哪个都可以”、“拉来拉去拉不赢”等曲;有的表达婚嫁礼俗,如“送亲调”、“接亲调”、“大理姑娘给昆明”,“爱情调”等10余曲;有的反映了彝族的生产、劳作、家务,如“披蓑衣戴帽子”、“高低学着过”、“好在难在要回去”、“点把火把来”、“挑担遇贼”、“吃饭喝酒哕”、“莫小气”、“放水调”等;有的表达了过去彝族民众生活的苦与乐,如“草鞋梁子天上去”、“过年调”、“村头栽松树”、“搓面杠子”、“舂秧种过年”等;还有的是以丰富的想象表达某种动物的动作特点,如“黄鼠狼掏蜂蜜”、“苍蝇搓腿”、“斑鸠捡食”、“斑鸠吃水”等曲;还有的曲调是反映汉彝民族团结的,如“请汉人来打跳”、“细颇倮倮都会跳”等。总之,彝族葫芦笙曲调是两姚彝族地区流传较广的民间舞曲,但因地区不同、支系不同,各方一俗,而导致曲调不同,跳法不同,真可谓“隔山不同俗,十里不同天”。

彝族葫芦笙舞是以有节奏的动作为主要表现手段的艺术形式。葫芦笙舞的队形是围成圆圈,除吹笙者外,其他都是手牵手,手挽手,也有的手搭在别人肩膀上,按彝族民间推扯磨的方向,即逆时针方向从左到右旋转。头、腰、脚的动作要协调,舞曲、舞姿、动作表现出彝族人的豪爽、奔放、自由、活泼。彝族葫芦笙舞最大的特点就是跳时先出左脚,故有的地方又名“左脚舞”。

彝族葫芦笙舞的动作、步伐是根据葫芦笙曲的节拍、节奏决定的,其基本步法是:1.左上跺步:两拍完成一组动作。第一拍:左脚向前上半步跺地;第二拍:右脚跟上在左脚侧跺一步,弯腰点头,身子稍往前倾。2.右上跺步:做左上跺步对称动作。3.左退踢步:两拍完成一组动作。第一拍:左脚后退半步;第二拍:右脚提起45度,小腿自然下垂,后半拍小腿带动脚掌向前踢出。4.右退踢步:做左退踢步的对称动作。5.左侧跺步:两拍完成一组动作。第一拍:以左脚为轴心,向左转身45度,弯脚屈膝,右脚勾脚提起;第二拍:右脚在左脚侧跺地,适度用力。6.右侧跺步:做左侧跺步的对称动作。7.左侧甩步:两拍完成一组动作。第一拍:左脚在原地跺一步;第二拍:右脚向左脚前侧甩出。8.右侧甩步:做左侧甩步的对称动作。9.左横趱步:两拍完成一组动作。第一拍:左脚向左侧横趱半步跺地;第二拍:右脚趱靠左脚跺地。每拍屈膝下蹲,上下闪动一次。10.右横趱步:做左横趱步对称动作。11.左横闪步:两拍完成一组动作。第一拍:左脚向左前侧小跳半步,同时胯部用力向前闪出,头、身稍上仰;第二拍:胯部用力向后闪回,同时右脚在左后半步跺地,头身稍下俯。12.右横闪步:做左横闪步的对称动作。第一拍:胯部向后用力,左脚往右后侧小跳半步;第二拍:胯部向前用力,左脚在右脚前跺地。每两拍,身体向右横移半步前后闪动一次。13.左前跺步:一拍完成一个动作。身体重心在右脚,左脚提起,在右脚前左侧半步跺地。14.右前跺步:做左前跺步对称动作。15.左跺提步:两拍完成一组动作。第一拍:身体重心在右脚,左脚提起在右脚前左侧半步跺地,第一拍跺下,第二拍提起,勾脚收回屈膝鞘靠右脚,右脚单脚站立。16.右跺提步:做左跺提步对称动作。17.左连跺步:身体重心在右脚,左脚在右脚侧跺地,前半拍跺下,后半拍勾脚收回,每拍跺地一次,有几拍音乐就连跺几次。18.右连跺步:做左连跺步对称动作。19.左踢勾步:两拍完成一个动作。第一拍:身体重心在右脚,左脚提起,脚掌向前踢出45度;第二拍:左脚屈膝收回,右脚金鸡独立。20.右踢勾步:做左踢勾步对称动作。21.左跺抬步:两拍完成一组动作。第一拍:身体重心在右脚,左脚提起在左前侧半步跺地;第二拍:前半拍,左脚屈膝提起90度,小腿自然下垂,脚掌稍往上抬,后半拍保持姿势,控制停留。22.点水步:点水步即蜻蜓点水步,分左点水步和右点水步。[2](P25~28)

彝族葫芦笙舞舞步灵活多变,曲调一变舞步就变,大多数曲调舞步都各不相同,只有少数曲调舞步相同。跳葫芦笙舞时多用葫芦笙伴奏,一个舞圈可以容纳多把葫芦笙。葫芦笙舞也可以用月琴、二胡、京胡、唢呐伴奏,且可以多种器乐同场伴奏。跳葫芦笙舞时,舞者可以随舞曲歌唱,但大多只随旋律唱些虚调,也有唱实词的舞曲,但为数不多。葫芦笙舞动作多数是模仿禽兽动作演化而成,如:蜻蜓点水、斑鸠啄食、公鸡啄架、狗撵羊等。舞蹈跳得好的艺人动作带有明显的表演性,点头、抬腿、转身的动作都很优美。从动作组合、舞蹈风俗、舞曲结构等方面看,葫芦笙舞与左脚舞有许多相似之处。现以葫芦笙舞的“歌鲊”、“歌踢”两大类阐述之。

(一)歌鲊。歌鲊也叫“直跳”,曲调极为简单,步伐和动作也随之简单,步伐时为“一、二、三、四、五、六、七、八……四、二、三、四、五、六、七、八”,一五拍跺左脚,二六拍跺右脚,三七拍踢左脚,四、八拍左脚还原位,周而复始。彝族民间有“左脚翘、右脚翘,左脚踢出折回来”的说法。

(二)歌踢。歌踢在姚安县彝族地区有不同叫法,麂子一带叫“歌踢”,葡萄一带叫“歌各”,马游和左门等地叫“歌婆”。歌踢也叫弯跳,就是在直跳的基础上加以变化,变化幅度的大小根据乐曲的节拍、节奏而定,动作有走、跺、踢、逗、踮,在同一曲调中,有时跺左脚,有时跺右脚,跺左脚时跺一下,跺右脚时须连跺三下;有些曲调前进三步,后退三步,原地几步后又向前和后退几步;还有的曲调方方跳,左右兼有,有转身的,有不转身的,如“观音合掌”等。这些都是比较复杂的歌踢,舞步变化多端,不会跳者,三五个步伐 (节拍)就被挤出来。歌踢(各、婆)舞曲,一般用于两种场合。一是跳舞的人多、太挤时,此时跳个复杂的歌各 (踢、婆),淘汰一部分人后,人不拥挤了好跳;另一种场合是舞会进行到高潮,且人又不拥挤的情况下才跳,彝族歌手用彝语歌梭 (也叫“马哥多”),在夜深人静时显得格外庄严。现择一、二析之:

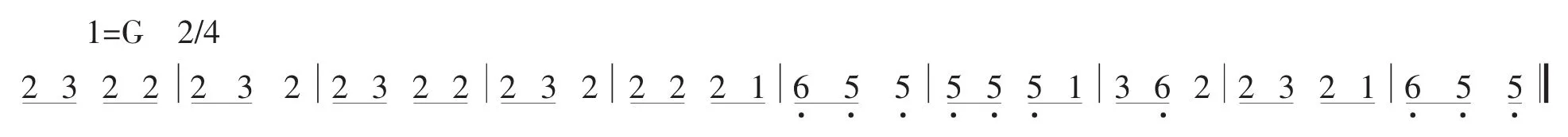

1.甩脚舞

舞蹈动作:

第一、二拍:右脚向左前侧甩出又收回;第三、四拍:左脚向右前侧甩出又收回;第五至八拍:重复一至四拍动作;第九至二十拍:左上跺步接右退踢步,重复三次。

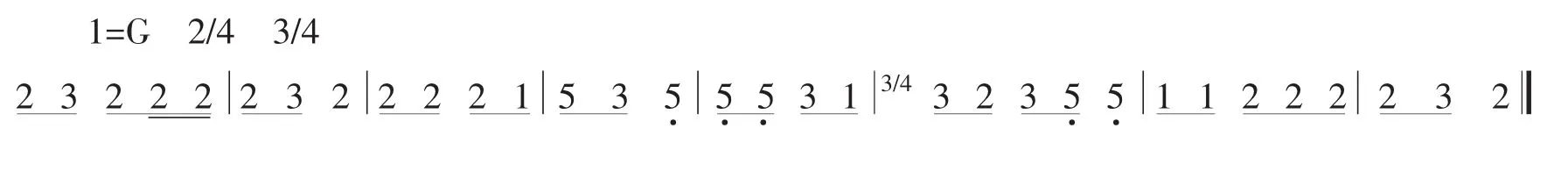

2.摆脚舞 (一)

舞蹈动作:

第一、二拍:左侧甩步;第三、四拍:右侧甩步;第五至八拍:左横趱步;第九、十拍:右侧跺步;第十一、十二拍:左侧跺步;第十三、十四拍:右退踢步。

3.摆脚舞 (二)

舞蹈动作:

第一、二拍:左侧甩步;第三、四拍:右侧甩步;第五至七拍:左横趱步;第八、九拍:右连跺步;第十至十三拍:右横趱步;第十四、十五拍:左侧跺步;第十六、十七拍:右退踢步。

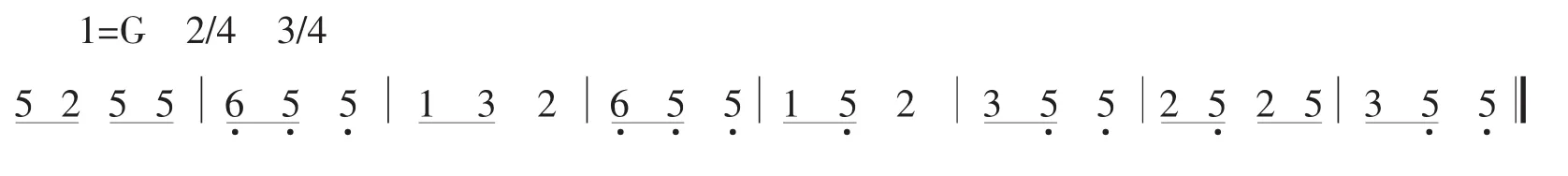

4.跺脚舞

舞蹈动作:

第一、二拍:左上跺步;第三、四拍:右退踢步;第五至八拍:重复一至四拍动作;第九、十拍:左连跺步;第十一、十二拍:左前跺步;第十三拍:左脚收回原地跺下,同时右脚顺势向前搓踢,提起约45度;第十四到十六拍:做十一至十四拍对称动作。

5.翻脚舞

舞蹈动作:

第一拍:左脚上半步跺地;第二拍:右脚原地踏一步;第三、四拍:左上跺步;第五、六拍:右退踢步;第七至十拍:左横闪步 (第十拍右脚落在左脚侧跺地);第十一、十二拍:右退踢步;第十三至十八拍:重复七至十二拍动作;第十九至二十二拍:左横闪步;第二十三至二十四拍:右侧跺步;第二十五至二十六拍:左侧跺步。[2](P28~30)

彝族葫芦笙舞曲虽然是一种娱乐性很强的乐曲,但两姚彝族也非常注意场合,如“接亲调”、“送亲调”、“送亲过山调”等在一般场合不随便吹,只有在婚娶喜事的各个礼仪过程中才能因境分别使用;在平常的男女青年聚会上,葫芦笙手也很能把握分寸,不能聚会才开始就吹“散场调”,散场时吹“乱场子调”。按彝族的规矩,在婚娶娱乐场所,老的、小的、长辈、晚辈、平辈之间的姊妹都可在一起跳,但“观音合掌”、“苍蝇搓腿”一类的曲调,叔伯与侄女、侄媳,伯伯与弟媳、公公与儿媳在一起时,是绝对不能吹不能跳的。否则,就被认为是丧失伦理,不分大小尊卑,因这类曲调只限于谈情说爱、找对象、开玩笑时,不必拘敬的平辈人才能跳此类曲调。在葫芦笙舞场上,有些曲调,时间性很强,时间到才能吹跳,如“吃饭喝酒哕”,当舞会进行到凌晨4、5点,吹、跳的人腹中空虚,没有力气了,吹此曲后,主家又安排吃第二次晚餐,酒足饭饱黎明前又继续吹跳到太阳上半山,当要开始第二天的劳作时,主家来传烟倒酒致谢后,又吹“散场调”(又叫“天亮歌”,即葫芦笙舞曲的尾声)。

彝族葫芦笙舞在各种场合都可以吹跳,但一般是从正月初二开始跳,因为正月属虎,彝族罗罗濮崇拜虎,以虎为图腾。正月初二竖秋杆,象征着新的一年开始,这一晚跳过后,可跳到腊月三十过老年,这一晚的“歌鲊”以“过年调”为主。平时的葫芦笙舞集会,大多数在传统节日举行,如正月初二、正月初五、正月初八、正月十五、二月初六、二月初八、二月初九,也有的跳到二月十五。还有一类舞会没有特定的月、日,如结婚中的庆贺,嫁家是姑娘出嫁前的晚上跳,次日出嫁,娶家是媳妇进门日的晚上跳;还有盖房庆、竖喜碑庆典,当晚亲朋好友来跳,一表示庆贺,二表示压土,预祝新居落成后清吉平安。特别值得一提的是,办喜事时,参加葫芦笙舞会的有两种形式:一是参舞者受主人的邀请,有准备的头戴插着竹鸡尾巴,钉着红、绿、黄色飘带的草帽进入舞会,这种叫请跳,彝语叫“歌黑色”;二是办事的规模比较大,参舞者不仅戴草帽,还戴着麂皮耳巴做的帽子,戴着“鬼脸子”,装作哑巴不说话,在办事主家不防备时进入舞会,这种叫偷跳,彝语称“歌克色”。这些场合往往一跳就是通宵达旦,少的几十人,多则几百人。

两姚彝族葫芦笙舞中最有特点是“歌梭”。歌梭是葫芦笙舞曲的重要组成部分,由彝族歌手、彝族称为“马歌多”的人用彝语吼唱的曲调,开头由歌手领唱,结尾为集体边跳边打和声,腔调高昂、奔放,扣人心弦。“歌梭”主要在以下几种场合吼唱:(1)舞会还未形成高潮,观者多,剧睹少,由“马歌多”歌梭,号召大家来打跳。(2)在更深夜静,炉火红旺,舞会进行到高潮时,“马歌多”又歌梭起到助威的作用,鼓励大家嘴要使气吹,脚要使劲跳。(3)葫芦笙舞会上,难免会出现男女之间一些不规范的动作和可能引起纠纷的行为,“马歌多”又歌梭发出警告,叫大家不能胡来。“歌梭”的腔调与彝族“梅葛”曲调中的“正腔”腔调相似,姚安麂子、祥云东山一带叫阿德,马游一带叫麻梅葛,在打跳场上除上述三种类型的歌梭外,有时也会有叙事性的歌梭。

葫芦笙舞是两姚彝族民间文化中的奇葩和瑰宝,是最能反映两姚彝族地域文化特点的非物质文化遗产。近年来,各级政府为了保护、传承这一优秀文化遗产,申报了“彝族梅葛”、“彝族左脚舞”等一批国家级、省级保护项目,命名了郭有珍、郭自林等国家级、省级非物质文化遗产传承人,举办了丰富多彩的民族节庆,开展了民族文化进校园等活动,使彝族葫芦笙舞得到了更大范围的展示和有效的保护。但在现代传媒和外来文化的冲击下,彝族民间葫芦笙舞消亡极快,在近一二十年内面临灭绝的危险,主要表现在:一是在很多原来吹葫芦笙、跳葫芦笙舞的村寨,现在已找不到一架完整的葫芦笙,更不用说跳葫芦笙舞;即便婚娶、节庆跳葫芦笙舞的村寨,在葫芦笙舞场上的吹笙人都是50岁以上的中年人或者老年人,青年人基本没有会吹笙的;二是能制作葫芦笙的人大多都已故去,两姚彝族地区能制作葫芦笙的只有姚安麂子、硝井和马游的两三人;三是葫芦笙舞被左脚舞取而代之,葫芦笙乐曲被磁带、音响代替,跳葫芦笙舞的人越来越少,能用彝语唱葫芦笙曲调的人更少。在调研中,一些彝族民间艺人对此深感忧虑,都认为葫芦笙舞是彝族的优秀文化遗产,不能丢,但又无能为力。我们认为,保护、传承彝族葫芦笙舞必须以各级政府为主导,充分发挥民间艺人的作用,做到政府、基层组织、民间艺人、学者四维一体,多管齐下,具体是:(1)从理念上增强民族自信心和自豪感,让每一个彝族人都感到保护、传承葫芦笙舞是自己的责任和义务,不能让葫芦笙舞在我们这一代人手上丢失,从而树立起保护、传承葫芦笙舞的信念和决心。(2)保护、传承彝族葫芦笙舞要从娃娃抓起,继续加大民族文化进校园的扶持力度,把葫芦笙舞纳入农村中小学的教学内容,让中小学生人人会跳葫芦笙舞,使葫芦笙舞的传承后继有人。(3)发挥好非物质文化遗产传承人的作用,带好徒弟。非物质文化遗产传承人是经层层遴选被政府命名的,在沟通政府与民间、传承民间文化方面发挥着特殊作用,要充分调动他们的积极性,一方面进一步改善他们的经济和生活待遇,使他们劳有所得,舍得付出;另一方面加强对他们的管理,规定该带徒的必须带,每年组织规定场次的民间文艺活动,强化他们的责任意识。(4)在农村大力提倡和普及彝族葫芦笙舞活动,一是在举办民族传统节庆活动时,把葫芦笙舞纳入必须参与的活动内容;二是乡村投入一定的资金,举办彝族葫芦笙舞培训班,对彝族中青年进行基本知识、舞蹈技巧培训;三是在农村的婚娶、起房建屋及各种喜庆活动中组织彝族葫芦笙舞活动的给予表扬和奖励,提高群众组织和参与的积极性。(5)对两姚彝族葫芦笙舞进行注册,树立葫芦笙舞的文化品牌意识,从知识产权的层面对葫芦笙舞进行有效保护。

[1]王开朝.姚安彝族葫芦笙 [Z].内部资料,2012.

[2]中共大姚县委宣传部编.大姚县民族民间歌曲舞蹈集成 [Z].内部资料,2003.