巨刺八髎穴治疗骶髂关节错动的临床研究①

周锡奎,韦树森,秦婷,高璟,莫国友

(1.广东省佛山市顺德区桂洲医院中医科,广东 顺德 528305 E-mail:zhxk1980@163.com;2.广东省佛山市顺德区伦教韦树森中西医诊所,广东 顺德 528305)

骶髂关节错动,又称骶髂关节错位,是指骶髂关节由于受到力或其它因素的影响,导致该关节内外力学环境失衡,造成该关节骨结构位置微变和相关软组织损伤。本病多发于中老年患者,女性多于男性。病史较长,久治而疗效不佳是本病的临床特点。顽固性下腰痛,并经常发生交替性单侧或双侧下肢坐骨神经痛是其主要临床症状。本课题组自2012 年6 月~2014年6月采用巨刺八髎穴治疗骶髂关节错动,并与单纯手法复位治疗作比较,同时还观察了两种治疗方法对骶髂关节错动指数的影响,现介绍如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 诊断标准:(1)症状学诊断[1],①有急性腰骶部扭伤史或慢性劳损史;②一侧或双侧腰骶部疼痛,弯腰、行走、抬腿困难,严重者向臀部和腹股沟处放射痛;③骶髂部有明显压痛,两侧髂后上棘不等高,“4”字试验阳性。(2)X 线诊断参照《骶髂关节错动的诊断与手法治疗》[2]拟定:骶髂关节错动指数≥1分。

1.2 一般资料 观察病例均为2012年6月~2014年6月本科室收治的门诊患者,共60 例。根据就诊先后顺序按随机数字表法分为两组。A 组(针刺实验组)30例,男8例,女22例,年龄(35.8±8.7)岁,病程小于3个月14例,3~6个月10例,大于6个月6例;B组(手法对照组)30例,男11例,女19例,年龄(34.4±8.3)岁,病程小于3个月12例,3~6个月8例,大于6个月10例。两组性别、年龄、病程等一般资料比较,差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。

1.3 治疗方法

1.3.1 A 组 在患者腰骶部找出压痛点,然后用2寸毫针针刺痛点对侧的八髎穴,得气后留针30min,每天1次,10次为1个疗程,共治疗1个疗程。

1.3.2 B组 侧卧单髋过伸复位法[3]:患者右侧卧位,患肢在上健肢在下自然伸直。医者立于后,右手掌根顶推患侧髂后上棘,左手握左踝。先小幅度过伸患肢,趁患者不备,医者左手拉左踝使患肢过伸,右手同时顶推髂后上棘,双手反向推拉,可听到“喀嚓”一声。然后嘱患者做患肢蹬空动作。每天1 次,10次为1个疗程,1个疗程结束后统计结果。

1.4 疗效评定标准 参照《中医病症诊断疗效标准》和《骶髂关节错动的诊断与手法治疗》拟定,痊愈:腰骶痛消失,腰腿活动自如,骶髂关节错动指数为0 分;显效:腰骶痛明显减轻,腰腿活动功能明显改善,骶髂关节错动指数为1分;好转:腰骶痛部分减轻,腰腿活动功能部分改善,骶髂关节错动指数为2分;无效:症状无好转,功能无改善,骶髂关节错动指数为3分。

1.5 统计学方法 采用PEMS 3.0医学统计软件进行统计学处理。计量资料以(±s)表示,组内自身前后比较、两组间样本均数的比较用t检验,等级资料的比较采用Ridit分析,P <0.05为差异有统计学意义。

2 结果

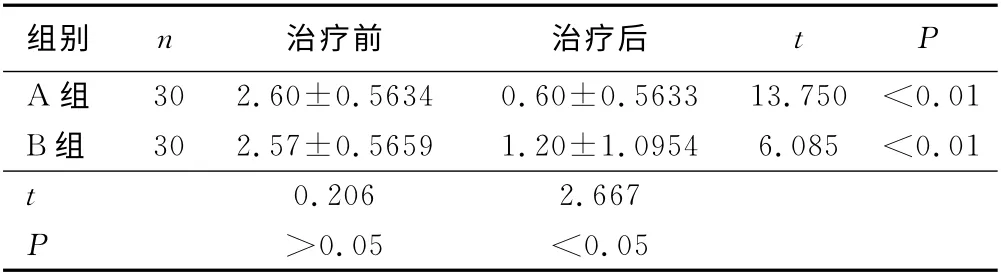

2.1 两组治疗前后骶髂关节错动指数比较 两组治疗后骶髂关节错动指数均降低,但A 组比B组降低得更明显,见表1。

表1 两组治疗前后骶髂关节错动指数比较 (±s,分)

表1 两组治疗前后骶髂关节错动指数比较 (±s,分)

t P A 组 30 2.60±0.5634 0.60±0.5633 13.750 <组别 n 治疗前 治疗后0.01 B组 30 2.57±0.5659 1.20±1.0954 6.085 <0.01 t 0.206 2.667 P >0.05 <0.05

2.2 疗效比较 两组疗效比较差异有统计学意义,A 组的疗效优于B组,见表2。

表2 两组疗效比较 (n)

3 讨论

骶髂关节属微动关节,平时承受着较大的剪应力,易于劳损和退变,从而导致关节周围韧带松弛,在此基础上若受到外力影响常易发生错动。另外,女性怀孕期间受内分泌影响,骶髂关节相关韧带松驰、肥厚、骨缝开大,在分娩过程中可导致骨盆内外平衡力的平衡失调,软组织张力失衡,骨盆内聚力减弱,骶髂关节稳固性差,产后如果过早下床或负重,姿势不正或活动不当均可发生骶髂关节错位。因此,目前大多数医家认为[4-6]:骶髂关节韧带松弛是造成关节错位的内因,外力是其外因,创伤性炎症刺激是产生各种临床症状的病理基础。祖国医学认为:骶髂关节错位系肝肾亏虚,气血虚弱,血不荣筋,筋不束骨,关节不固而易错动,在跌仆闪挫等不协调外力作用下发生错缝并损及筋脉,导致气血淤滞,经络不通,不通则痛;或风寒湿邪外侵,阻于血脉,着而不去,气血运行失畅,故而出现相应的临床症状。

巨刺法属于《内经》九刺法中的一种,是一种一侧机体有病,于对侧取穴治疗的方法。现代生理学解剖学证明:人体运动感觉神经纤维在脊髓交叉,并循脊髓向上传导到大脑,当运动感觉神经纤维通过中脑、桥脑、延脑,下行到脊髓时,交叉到对侧,这样就形成了人体左侧是由右脑管理,右侧是由左脑管理的情况。当运动区损伤或未交叉前下行纤维损伤,就会引起对侧肌肉瘫痪,当感觉区受到损伤后,亦可形成整个对侧肌体的感觉丧失。这为巨刺法提供了理论依据。本课题基于这一理论,根据《素问·刺腰痛篇》:“腰痛引少腹控眇(季胁之下髂棘之上空软处为眇),不可以仰,刺腰尻交者(王冰注:谓髁上尻骨两旁四骨空,左右八穴,俗称为八髎骨也),两髁胂上,左取右,右取左”的原则为指导,巨刺八髎穴(即上髎、次髎、中髎、下髎)治疗骶髂关节错动。因为历代文献记载八髎穴主治痛症,而且以腰骶痛为主,故通过针刺疼痛对侧的八髎穴可以从左引右,从右引左,疏通经络,恢复骶髂关节两侧的气血平衡。另一方面从八髎穴的解剖层次看:皮肤→皮下组织→臀大肌内侧缘→竖脊肌→骶结节韧带、骶髂背侧韧带,浅层布有臀中皮神经,深层有臀下神经,第1、2、3、4 骶神经。针刺健侧的八髎穴,其循经感传可传到脊髓脑干,并可交叉上行达到大脑皮质,尔后通过脑干交叉传导到患侧的骶髂关节,引起其周围软组织强烈收缩运动,使错动的骶髂关节得以复位。

本研究结果表明,骶髂关节错动指数与骶髂关节错动关系密切,巨刺八髎穴治疗骶髂关节错动,不仅临床疗效优于手法复位,而且还能更好地改善骶髂关节错动指数,为治疗骶髂关节错动开辟了新思路。

[1] 国家中医药管理局.中医病症诊断疗效标准[M].南京:南京中医药大学出版社,1994:203.

[2] 张浩,陈述.骶髂关节错动的诊断与手法治疗[M].广州:广东科技出版社,1992:57-61.

[3] 韦贵康.软组织损伤与脊柱相关疾病[M].南宁:广西科学技术出版社,1994:234.

[4] 张红参,窦锡彬,李克明,等.巨刺下髎穴治疗骶髂关节错动30例[J].右江民族医学院学报,2013,35(3):393.

[5] 秦家超.定向复位法治疗骶髂关节错位126 例疗效观察[J].中国中医急症,2013,22(10):1762.

[6] 王恒斌,冯前.平乐郭氏推按整复手法治疗骶髂关节错位120例[J].中国中医骨伤科杂志,2011,26(11):45.