基于藏区农牧民满意度视角的新农保制度实施绩效研究

张泽胜

(西藏自治区财政厅,拉萨 850001)

基于藏区农牧民满意度视角的新农保制度实施绩效研究

张泽胜

(西藏自治区财政厅,拉萨 850001)

2010年6月,新型农村社会养老保险(以下简称“新农保”)在西藏实现了制度全覆盖,站在新农保受益群体的角度研究新农保制度运行效果,这对于进一步完善新农保制度具有重要意义。借鉴美国顾客满意度测评体系,采用因子分析法构建了农牧民满意度评价体系和模型,并对该评价体系的合理性进行检验。本文的分析表明农牧民群众对新农保的满意度主要受农牧民对新农保的期望、感知质量、感知价值、抱怨和信任五项重要指标的影响,在此基础上提出了进一步提高农牧民满意度的政策措施,以期提高新农保制度的实施绩效和农牧民群众的福利水平。

西藏 新农保 满意度 实施绩效

一、前言

2009年11月,西藏正式启动了新型农村社会养老保险(以下简称“新农保”)试点工作,2010年6月30日,西藏所有73个县(市、区)全部列入新型农村社会养老保险试点范围,并于当年实现了新农保制度的全覆盖。西藏新农保工作短短一年就实现了制度全覆盖,这不能不说是一大奇迹,突出表现在以下五个方面:一是农牧区社会养老保险制度实现了从无到有的新跨越,奠定了人人享有社会保障的制度基础;二是农牧区社会养老保险制度覆盖面实现了从窄到宽的跨越,覆盖面已扩大到近80%;三是社会保障水平正在从低到高、循序渐进稳步提高,社会保障的公平程度实现了历史的跨越;四是社会保险制度从分到合,基本形成了“两个制度平台”,为实现基本养老保险制度城乡一体化的跨越奠定了基础;五是农牧区社会保障基本公共服务体系建设正在加快完善,正在实现从无到有的跨越。截止2012年底,全区新农保参保率持续上升至91%,新农保工作重点从制度全覆盖转向人员全覆盖,新农保制度的普惠性得到进一步体现。在新农保制度的普惠性得到进一步体现之际,全面了解新农保在农牧区的实施状况,特别是农牧民群众对新农保制度的满意度如何,对于进一步完善新农保制度具有非常重要的意义。

新农保制度试点工作启动以来,各地方政府在推进新农保的过程中表现出来极大的热情,纷纷采取有力措施力推新农保制度在本辖区内实施,截止2012年9月在全国范围内实现了制度全覆盖。与此同时,学术界的学者们也积极跟进研究新农保制度试点以来的有关问题,研究成果主要涉及四个方面的内容:新农保制度推行中出现的问题分析及政策建议、新农保保障水平研究和农民参保问题研究。

其中关于农民参保后对制度满意度的研究,由于制度正式建立的时间较晚,因此这方面的研究目前屈指可数。不过从目前的研究看来,农民对“新农保”制度的总体满意度较为理想。肖云等人运用因子分析法和二元离散选择模型对新型农村社会养老保险满意度进行分析,结果表明72.5%的农民对新型农村社会养老保险表示满意;影响农民满意度的因素主要有老年人生活状况满意度、供养老人的难度、土地对老年人生活的保障作用、新农保政策的认知情况、养老保险费的承受能力以及政府信誉度等。柳清瑞等人根据全国20省市农户的问卷调查数据,采用因子分析法和二元离散选择模型,对新农保的政策满意度及其影响因素进行了实证分析。结果表明:新农保的政策满意度主要受政策信任程度、政策了解程度及缴费给付水平三个变量的影响,且它们的影响具有一定的次序性。

综合上述文献,我们不难发现,现有学者对新农保制度有了很全面的研究,既在理论层面分析了新农保制度存在的问题,又在实践调研基础上了分析量化了新农保保障水平和农保参保意愿。现有文献的研究成果为本文基于农牧民满意度视角研究西藏新农保的实施绩效提供了重要的参考和借鉴。本文从农牧民满意度视角出发,根据美国顾客满意度测评体系,设计了较为完整有效的调查问卷,在广泛实地调研的基础上,从农牧民的期望、感知质量、感知价值、抱怨和信任等方面评价西藏自治区新农保的满意度水平和状况,分析了新农保制度在实施过程中存在的问题,为进一步完善新农保制度提出了相应的对策建议。

二、农牧民满意度指数测评体系的构建

(一)模型说明与构建

为了定量分析农牧民对新农保制度的综合满意度,必须建立一个包含若干指标的综合满意度测量模型,并收集相关数据进行分析。为此,本文借用美国广泛用于评价政府公共部门绩效的美国顾客满意度指数(ACSI)模型,ACSI模型是以顾客为核心来评估并改善组织绩效的一种测评体系,该模型在1994年由美国密歇根大学、美国质量协会和安达信公司共同创立。ACSI模型由6个变量构成,即顾客满意度、顾客期望、感知质量、感知价值、顾客抱怨和顾客忠诚。就民族地区新农保制度而言,其对象是农牧民,因而,可以将农牧民视为政府实施养老保险制度的“顾客”。根据ACSI模型,本文将新农保制度视为产品,农牧民为购买者,因而可以建立基于农牧民满意的城乡社会养老保险模型。根据ACSI理论,结合西藏新农保制度实施的特点,设计出一套拉萨市农牧区新农保制度实施绩效农牧民满意度模型指标体系。测算农牧民满意度水平是通过问卷调查农牧民的满意度,用数据量化的问题得出分值,并运用数据模型得出综合的满意度水平,为此必须建立可测变量(即问卷的具体问题)。在综合上述文献研究成果的基础上,紧紧围绕ACSI模型的要求,根据拉萨市农牧区的实际情况,笔者构建了包括15个测量满意度指标在内的调查问卷,用于构建农牧民满意度模型,其中,将农牧民对新农保的综合满意度作为一级指标,将参保农牧民的期望(EXPE)、参保农牧民的感知质量(QUAL)、参保农牧民的感知价值(VALU)、参保农牧民的抱怨(COMP)和参保农牧民的信任(CONF)作为二级指标,将调查问卷的十五个具体问题作为三级指标,具体指标体系参见表1。

(二)问卷设计、数据来源及描述性分析

根据上述满意度测评的指标体系,笔者以15个三级指标(可测变量)为依据进行了问卷设计。至于满意度的量化问题,本文采用了李克特量表五级测量态度作为评价标准,即用“1,2,3,4,5”五个数字表示级别的高低,用于形容问题的量化程度,如缴费档次合理程度可以用“非常合理、比较合理、一般、不合理、非常不合理”五个级别,分别赋值“5,4,3,2,1”,分值越高,表示满意度越高。

本文所用的数据来源于西藏自治区某区直单位驻村工作队的入户调查。在入户调查中,采取简单随机抽样的方式在所驻村发放调查问卷180份问卷,问卷调查形式为一对一面谈,在每户家庭只选择一名家庭成员作为被调查对象,其中有效问卷175份,有效回收率为97.22%,在175份有效调查问卷中共有170名被访者参加了新型农村社会养老保险制度。

表1 农牧民对新农保的满意度的变量选取及指标体系

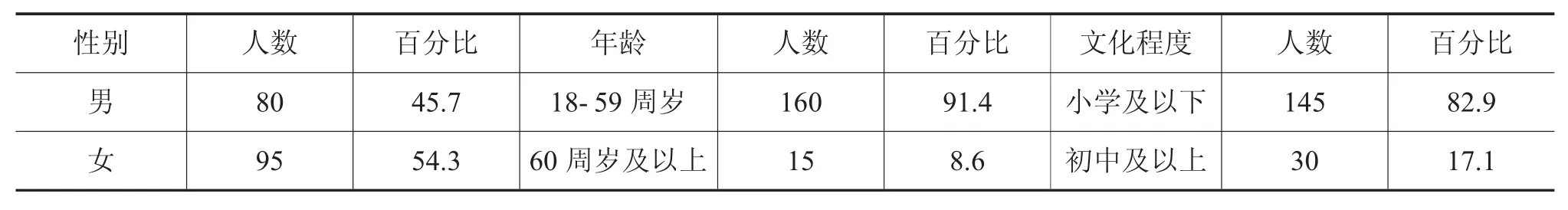

从调查对象来看,男性为80人,女性为95人;年龄最小的为18周岁,年龄最大的为71周岁;从文化程度上来看,具有小学及以下共计145人,初中及以上的共计30人。调查对象的基本情况见表2。

为检验农牧民满意度模型,我们从调查问卷中选出了模型中涉及的15个指标问题进行了描述性分析,具体调查结果见表3。

调查显示,66.5%被调查者(以下简称“被调”)认为现行的新农保缴费档次合理或非常合理,但仍有14.3%的被调认为现行的缴费档次“一般”,18%的被调认为“不合理”或“非常不合理”,这说明,现行的缴费档次仍有改进的空间。对财政补贴合理程度评价而言,超过58%的被调认为“合理”或“非常合理”,19.4%认为“一般”,23.4%认为“不合理”或“非常不合理”,这与现行的选择高缴费档次、财政补贴额度就高的政策设计有关,大部分群众认为缴费多就应该获取高的补贴。对缴费年限合理性的评价而言,53.5%的被调认为“合理”或“非常合理”,12.6%认为“一般”,34%认为“不合理”或“非常不合理”,这与被调中年轻人比较多有关,年轻的农牧民作为一名理性的经济人,参保回报率体现在较少的贡献和较多的回报,因此,大部分年轻被调希望压缩缴费年限。对养老金给付额度的评价,60.5%的被调表示“合理”或“非常合理”,8%表示一般,31.4%表示“不合理”或“非常不合理”,这与被调各自的家庭收入和支出状况有关,对经济收入来源较多、相对较高的被调而言,其对养老金给付额度的依赖性小,因此对现有的给付额度更多的评价为合理或非常合理,对缺少劳动力、家庭收入低的被调而言,其对养老金给付额度的依赖性更大,这在我们入户调查座谈时表现的非常明显。

被调对基础养老金涨幅的满意率很高,84%表示“满意”或“非常满意”,13.7%表示“一般”,2.3%表示“不太满意”,这与近几年自治区新农保基础养老金的连年提标有关。56.8%的被调对当前的缴费财政补助标准表示“满意”或“非常满意”,14%表示“一般”,29.2%表示“不满意”或“非常不满意”,这与当前大部分被调选择的缴费标准有关,大部分被调选择的缴费档次为100元/年,其享受的财政补助为30元/年,而选择的缴费档次越高,其财政补助额度也相应地越高,这致使一部分选择低缴费档次的被调表示出了一定程度的不满。超过80.6的被调认为养老金领取“很方便”或“比较方便”,11.4%认为“一般”,8%认为“不方便”,这与被调所在的自然村位置有关,对处于沿318国道的被调而言,其领取养老金很方便,对处于山沟的被调而言领取养老金需要较远的距离。

27.4%的被调认为对于当前的养老金给付额度“足够”或“基本够用”,6.9%认为“勉强够用”,而65.7%的被调认为“不太够用”或“根本不够用”,这说明当前新农保养老金不能满足大部分被调的养老开支。90%的被调对经办人员服务态度表示“满意”或“非常满意”,10%表示“一般”或“不满意”,这与当前新农保的具体组织实施工作由村组干部具体操作有关,作为一个熟人社会,大家对村组干部在为群众服务过程中的态度十分了解,其新农保缴费、领取手续的办理都是村、组干部上门服务的,因此绝大多数群众对此感到“满意”或“非常满意”。90.6%的被调认为养老金领取手续“很好办”或“比较好办”,5.4%认为“一般”,4%认为“不好办”,当前农牧区新农保的领取手续都是由村、组干部具体操作的,村、组干部可以面对面上门为参保群众服务,因此绝大多数被调对此感到“满意”或是“非常满意”。

表2 调查对象基本情况

表3 模型指标及问卷调查结果

48.6%的被调对新农保政策“比较了解”或“非常了解”,18.3%的被调对新农保政策了解程度“一般”,33.1%的被调“不太了解”或“非常不了解”,这其中与新农保政策的复杂性有关,更与新农保的宣传力度有关,在农区了解程度更高,在牧区了解程度低。81.1%的被调对基层组织对新农保政策的组织宣传感到“满意”或“非常满意”,5.9%感到“一般”,13%感到“不太满意”,说明绝大多数被调对基层组织在新农保政策的组织宣传工作给予了肯定。94.7%的被调对政府兑现养老金“比较有信心”或“非常有信心”,仅有5.3%的对此认为“一般”,充分说明大部分被调对政府能及时兑现养老金的感到信心满满,这与近年来党和政府针对农牧区群众出台兑现的一系列强农惠农政策有关。参保意愿的强烈程度与其对制度的认同成正相关,参保意愿越强,意味着其对制度的认可度越高。调查显示,85.8%的被调“比较愿意”或“非常愿意”参保,8.8%的被调参保意愿“一般”,明确不愿意参保的仅占5.4%。

绝大部分被调对新农保政策都存在着较高信任度,仅有3%的被调不太信任新农保政策,这说明近年来新农保政策的在农牧区的顺利实施赢得了绝大多数群众的信任。从上述调查问卷结果中,我们可以明显地发现农牧民群众对新农保各项评价指标大不相同,单从某个指标的满意率很难衡量满意程度,难以真正地了解农牧民群众对新农保的实际感受及对新农保的整体满意度。

三、农牧民满意度指数测评体系的检验和分析

在借用ASCI满意度评价体系构建了农牧民满意度评级体系及对相关指标进行描述分析后,我们还需要知道该体系是否能反映农牧民对新农保的整体满意度、是否能反映新农保对农牧民实际需求的满足程度。基于此,本文采用因子分析法,利用统计软件SPSS测算了新农保满意度水平,一方面验证指标体系的合理性,另一方面量化分析各公因子对综合满意度的影响。

(一)农牧民满意度指数测评体系的检验——基于因子分析方法

在农牧民满意度测评指标中,我们使用了统一的度量单位,因此可以直接使用统计软件SPSS中的因子分析菜单进行计算,计算结果(见表4)显示,KMO值为0.724,表明适合做因子分析;Bartlett球形检验的原假设为相关系数矩阵为单位阵,Sig值为0.000小于显著水平0.05,因此拒绝原假设,说明变量之间有相关关系,表明适合做因子分析。

表4 选取指标的KMO和Bartlett检验

此外,表5给出了每个变量共同度的结果,该表格数据左侧表示每个变量可以被所用因素所能解释的方差,右侧表示变量的共同度。从该表可以得到,因子分析的变量共同度都非常高,辨明变量中的大部分信息均能够被因子所提取,说明因子分析的结果是有效的。

对15个指标进行主成分分析,可以看出前五个因子的方差累计贡献率已达到了75.525%(见表6)。在统计分析中,累计贡献率超过60%的就可视为已提取出主要成分,因此,在农牧民满意度测量模型中,可以提取出五个公因子。

在求解初始因子这一步中,我们确定了公因子数,确定了每个变量的公因子方差,但是却很难解释因子的意义,为此,必须使用因子旋转这一有效工具来寻求各个因子的实际意义。本文运用正交旋转方法中的方差最大正旋转法对因子载荷阵进行旋转,得到因子旋转载荷阵(见表7)。

根据表7的方差最大化旋转后的因子载荷矩阵,在第一个主成分中,主要反映了农牧民群众对新农保的期待,在第二个主成分中,主要反映的是农牧民对新农保的感知质量,在第三个主成分中,主要反映的是农牧民对新农保的感知价值,在第四个主成分中,主要反映的是农牧民对新农保的抱怨,在第五个主成分中,主要反映的是农牧民对新农保的信任。这样,在众多指标中,我们可以用ASCI模型中的五个指标来提取农牧民对新农保的满意度指标作为公因子。

表5 公因子方差

表6 前五项因子的累计方差贡献率

(二)农牧民满意度指数测评体系的分析

在提取并确定公因子后,运用各因子得分函数表达式计算出各公因子得分,再依据公因子权重计算公式得到新农保农牧民满意度测量模型。

各因子得分函数表达式可以用下列公式来表示:

表7 前五项因子的因子旋转载荷图

其中,Fj为公因子,αij为因子载荷(表示第i个变量和第j个公因子的相关系数),xi为指标变量(即调查问卷变量)。公式(1)可以计算出5个公因子的得分值,通过上述因子分析得出公因子的分值F1,F2,F3,F4,F5,可以计算出农牧民对新农保的满意度,计算公式如下:

其中,各公因子的权重为各因子的方差贡献率占累计方差贡献率的比重,计算公式如下:

σj为各因子的方差贡献率。根据公式(3),可以计算出5个公因子权重分别为:W1=0.286,W2=0.220,W3=0.134,W4=0162,W5=0.198。

根据上述分析,构建农牧民对新农保满意度的测量模型为:

从公式(4)中,我们可知,农牧民对新农保的期望权重最大、其重要性也大;农牧民对新农保的感知质量权重较大,其重要性相对较大;其他三项重要指标的权重有大小之分,其重要性也相应地有大小之分。

四、结论及政策建议

在借用ASCI模型的基础上,本文通过因子分析法验证构建了农牧民满意度指数测评体系,并统计描述了各具体指标所反映的问题。从中可以发现,新农保满意度主要受“农牧民对新农保的期望、对新农保的感知质量、对新农保的感知价值、对新农保的抱怨、对新农保的信任”等5个重要变量的影响,这给我们全面评价农牧民对新农保的整体满意度提高了合理的解释,为采取措施提升农牧民对新农保的政策满意度提供了具体的途径和方式方法。具体而言,应该采取以下一些措施:

(一)进一步优化新农保政策设计

在新农保满意度测算模型中,农牧民对新农保的期望占有最大的比重,其重要程度不言而喻,虽然大部分农牧民对新农保制度的满意度较大,但仍有不少农牧民对新农保制度的缴费年限、财政补贴方式、缴费档次、养老金给付额度等方面存在不满,这需要引起我们的重视,需要在制度优化上下功夫。在大多数农牧民选择较低缴费档次的情况下,其弹性的财政补贴方式未必起到原有的意义;当前,存在着年轻农牧民对较长的缴费年限有顾虑的情况,虽然新农保基础养老金给付额度逐年增加,但仍有不少农牧民觉得当前的养老金领取额度不能满足养老。这些现象说明,我们在下一步优化制度设计时,必须考虑这部分人的期望,在统筹考虑公平与效率的基础上,进一步优化政策设计,提高农牧民对新农保的整体满意度。

(二)进一步规范新农保管理和服务流程

现阶段在农牧区基层由村干部在村内代理新农保办理业务,存在着养老金缴费、领取手续集中办理,缴费委托制、办理人员业务能力弱等问题,这影响了广大农牧民对新农保的政策满意度。与此同时,现阶段新农保基层经办机构的信息化程度低、领取地点相对单一,使部分群众不能及时就近领取新农保养老金,这也影响了农牧民对新农保的满意度。因此,必须提升新农保基层经办人员的素质和信息化程度,尤其是加大对基层尤其是村级经办人员的培训力度;与此同时,进一步加大信息化建设力度,与相关金融机构加强合作,利用其设在村级办公场所的便民取款点,积极向农牧民发放新农保金融IC卡,使农牧民可以就近方便查询、领取新农保养老金。

(三)加强宣传引导力度,增强农牧民投保信心

作为一项持久的社会保障制度,要进一步发挥其作用,政府应进一步加强宣传引导,通过电视、报纸、广播等媒介加大对新农保的宣传力度,应注重结合农牧民群众的文化水平,采取灵活、简单、形象的方式加以宣传,使这项惠民政策进一步深入人心,提高农牧民对新农保的理解和认可度;应注重发挥村干部政策宣传优势,积极向其普及新农保知识,使其全面、深入掌握新农保政策,进而通过其具体经办新农保业务进一步向更多的农牧民群众普及新农保政策知识,提高新农保满意度。同时,应积极稳定新农保政策,保持一定程度的稳定性,进一步建立健全新农保监督机制,切实增强农牧民群众参保的安全感和参保意愿,提升农牧民对新农保制度的信心。

(四)大力发展农牧区经济,为新农保持续发展奠定物质基础

现阶段,党和政府在西藏实施了一系列特殊的惠民富民政策,受到了农牧民群众的普遍欢迎。但是相对而言,新农保在养老方面发挥的作用还比较有限、农牧民所选择的缴费档次还比较低,这既与农牧民群众的观念有关,更与农牧民群众的现金收入少有密切联系。因此,政府应采取有效的措施,以拉伸、做强农牧业产业链为重点,大力发展农牧区特色产业,切实增加农牧民群众的现金收入,这是实现“老有所养”的根本途径,也是进一步提高农牧民满意度的有效途径。

〔1〕本刊记者.世界屋脊上的奇迹与跨越——访西藏自治区人力资源和社会保障厅厅长姚瑞峰[J].中国社会保障,2012(01):36-37.

〔2〕齐永昌.西藏新农保参保率上升至91%,企业退休人员养老金居全国前列[N].拉萨晚报,2013-1-08(4).

〔3〕肖云,刘培森.新型农村社会养老保险满意度影响因素分析[J].经济体制改革,2011(05):66-70.

〔4〕邓大松,薛慧元.新型农村社会养老保险制度推行的难点分析——兼析个人、集体和政府的筹资能力[J].经济体制改革,2010(01):86-92.

〔5〕刘峰.我国新型农村社会养老保险改革推进中的困境与突围[J].湖南社会科学,2011(05):108-114.

〔6〕张思锋,张文学.我国新农保试点的经验与问题——基于三省六县的调查[J].西安交通大学学报(社会科学版),2012,(第32卷第2期),33-39.

〔7〕王翠琴,薛惠元.新型农村社会养老保险替代率的实证分析[J].西北人口,2010(05):6-10.

〔8〕华黎,郑小明.完善新型农村社会养老保险财政资金供给的思路与对策[J].求实,2010(10):91-94.

〔9〕张瑞书,王云峰.新农保筹资机制“三思”[J].中国社会保障,2010(04):22-26.

〔10〕孙雅娜,王成鑫,王玥.新型农村养老保险制度给付水平的适度性分析[J].人口与经济,2011(06):91-97.

〔11〕杨丽,王明钢.影响新型农村社会养老保险参保的主要因素研究——基于昆明农村的调查与分析[J].经济问题,2012(06):25-28.

〔12〕邓大松,刘国磊.新型农村社会养老保险参保行为影响因素分析[J].统计与决策,2013(07):90-93.

〔13〕吴玉锋、吴中宇.村域社会资本、互动与新农保参保行为研究[J].人口与经济,2011(02):62-68.

〔14〕张朝华.农户参加新农保的意愿及其影响因素——基于广东珠海斗门、茂名茂南的调查[J].农业技术经济,2010(06):4-10.

〔15〕柳清瑞,闫琳琳.新农保的政策满意度及其影响因素分析——基于20省市农户的问卷调查[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2012(03):66-73.

【责任编辑 郭艳娇】

F840.612

A

1672-9544(2014)12-0046-07

2014-02-11

张泽胜,社会保障处,研究方向财政经济。