寻踪古老“鱼皮部落”

孙志江

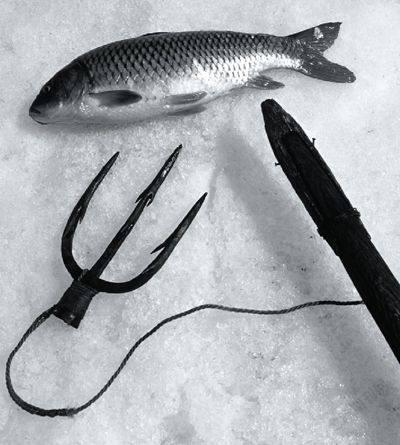

5月,冰封乌苏里江开始解冻,闷了一冬的鱼儿在亮处游来游去,此时正是赫哲人在沿河水流动的江面上一展捕鱼绝技的好时机。我来到了黑龙江省同江市街津口赫哲民族乡,随同尤金玉老人和几位渔民去江上捕鱼。尤老汉拿出了祖传的鱼叉,鱼叉是用铁打造的,头上有3根齿,每根齿上都有几根锋利的倒戗刺。我出于好奇,想拿过来细看看,可尤老汉却不肯松手,笑呵呵地对我说:“这个鱼叉可是我们家的传家宝,看看行,但不准动。”老人看我愣在那里,接着说:“你可别小看这个鱼叉,它对我来说可是个宝贝。我爷爷小的时候,有一次在江上叉鱼,突然发现一个大个头黑乎乎的东西游了过来,我爷爷抬手就把鱼叉撇了过去,谁知那东西一转眼沉入江底,还把鱼叉头带跑了。在那个年代,我们赫哲人就是用一把鱼叉养活全家的,没叉着鱼,又丢了鱼叉,我爷爷气得大病了一场。第二年春天,我爸爸在江上叉鱼,叉着叉着,一条尽百斤的大鲤鱼游了过来,我爸爸上去就是一鱼叉,等把鱼拽上岸一看,却发现鱼背上竟带着一把鱼叉,拿回去给我爷爷一看,正是去年我爷爷丢的那把,你说我能不加倍爱惜吗?”

几千年来,赫哲人过着原始的游猎生活。他们生活的地区山清水秀,河道纵横。过去民间所说的“棒打狍子瓢舀鱼,野鸡飞至饭锅里”,就是对赫哲人民浪漫生活的真实描绘。男人狩猎,女人叉鱼。现在沿江而居的赫哲人仍以渔业为主,不论男女老少,都是捕鱼的好手。他们对鱼的生活习性了如指掌,了解在什么季节、在什么水域、用什么方法可以捕到什么鱼。而且在春、秋多用叉、钩、网捕鱼;冬季则将一米多厚的冰层凿透,用铃网捕捞冷水鱼。在乌苏里江边,经常可以看到赫哲人在江上使用各种工具捕鱼,有叉鱼的,有垂钓的,有拉网的,有撇旋网的,还有的站在江边上使搬登子网捞鱼的,与自然和谐相处生气勃勃。当地老人告诉我,在很多年前,乌苏里江的鱼非常多,只要你在江边的草丛中看到草一动,草根保准有鱼,一叉撇过去,就能扎上一条大鱼。到了秋天,大马哈鱼洄游时,江面上黑乎乎一大片,鱼群聚集在江中,像浮着的木排。那时候,男人们猎取野兽,女人们在江河里捞鱼。鱼多得夏天吃不完,就用木栅栏圈在河里,等到冬天凿冰打捞,在乌苏里江分布的“渔梁子”,就是由这种捕鱼方法进化来的。

每年冬季,是一年狩猎的盛季,打鹿、擒熊、捕狼、抓野猪、套狍子是赫哲人的特长。冬季雪深, 在森林中难以行走,他们便创造了一种在雪上滑行的踏板,穿起来十分便利, 爬山、下岭、钻树林子像飞一样疾迅,无论什么野兽转眼便成手中之物。他们除了依靠准确的射法、枪法和长驱疾堵的技术之外,还创造了许多聪敏的方法。像夏天的卡鹿道、蹲碱场、下缆套、支木碓等都是一些狩猎捕获的绝技。最引人注意的“刀山捕熊法”是赫哲人最精妙的猎术之一:当猎人发现黑熊时,故意摸到黑熊跟前,那黑熊狰狞地向猎人扑来,这时,猎人把枪尖对准熊心,枪柄斜支地上,当黑熊用力猛扑时,只用力一戳,便把黑熊的胸脯穿透了,几百斤重的黑熊就这样驯服地被猎取了。

说着说着,我们来到了江边,只见在蓝天白云的映照下,尤老汉站在冰排上,挥舞着鱼叉,一会撇出去,一会拽上来,一条条活鱼在他的鱼叉上抖动着,看着他那娴熟而优美的动作,我们仿佛看到了赫哲人原始的捕鱼场面。

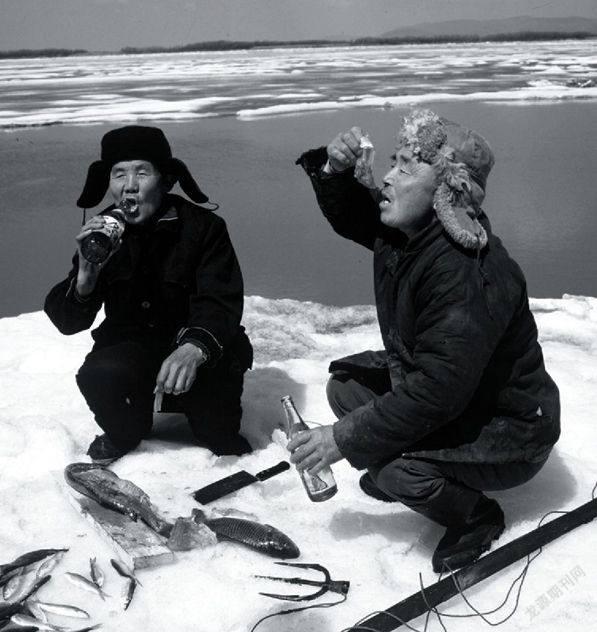

早晨起床后,大家正准备吃饭,尤老汉兴冲冲地走了进来,神秘兮兮地对我说:“不要吃饭了,我请你到江边吃鱼。”我一下来了精神,赶忙跟了出去。尤老汉今天头戴貂皮帽,身穿棉袄、棉裤,手上捂着一副棉手闷子,肩上扛着鱼叉和鱼网,腰里别着一把刀,手上提着两瓶赫哲老白干。我边走边犯嘀咕,没带锅怎么做鱼呢?不一会,我们就来到了江边,我突然发现江边非常热闹,一些青年人在江边载歌载舞,一些年老者正在江边拜祭。我向江边跑去,一问才知道,每年开江时,赫哲人都要在江边举行“祭江”仪式,祈祷一年风调雨顺,出入平安,而姑娘们要为“龙王爷”跳赫哲舞,祈盼“龙王爷”让赫哲人捕到更多的鱼。等“祭江”仪式结束后,我才觉得肚子饿得咕咕直响,忙向尤老汉走去,只见江边上已堆了10多斤鱼。尤老汉说:“你先歇一会,我今天露一手,给你们做两道菜,一个是‘杀生鱼’,另一个是烧‘塌拉哈’。”说着尤老汉就做起了“杀生鱼”。他用刀麻利地将鱼鳞刮掉,开膛去掉内脏,把肉切成一条一条的,用醋浸泡一下,去掉腥味,加上辣椒油等各种作料,这道菜就做好了。看着带有血丝的生鱼肉,我开始不敢吃,看其他人吃得很香,就试着吃了一块,没想到味道鲜嫩爽口。接着老人又给我们做第二道菜,烧“塌拉哈”,大家按着老人的吩咐,到江边捡了一些干柴,点起了篝火,老人先将鱼肉从鱼骨上剔下,把鱼肉切成薄片,但不切透鱼皮,然后用削尖的柳条将鱼串好,放在旺火上燎烤,烤三四分熟后蘸醋、辣椒油等作料,虽然很像烤鱼串,但那更加美味。我们一边吃喝,一边听老人讲述赫哲人饮食习惯……

赫哲族的饮食很有特色,早年以鱼、兽肉为主食。清朝末年,才有小米和玉米流入,做少量的稀粥喝。每逢年节和接待宾客时,赫哲人用小米做成“拉拉饭”(赫哲语,即稠粥),或“蒙古布达”(赫哲语,即肉粥),以示庆祝,表达对来宾的尊重。他们把鹿尾巴、熊掌、猴头、木耳、大米、白面等视为珍贵的食品,轻易不动。平时除了吃新鲜的鱼肉、兽肉外,还将其腌浸晾干加工成鱼干、鱼条、皮坯子储藏起来,以备平时之需。

赫哲人对鱼、兽肉的吃法更是多种多样:炒鱼毛、(即鱼松)赫哲语称为“它斯恨”。是把比较肥的鱼捣烂,捡出鱼骨鱼刺炒干制成,放在罐子里并泡上熟鱼油,长年食用,吃起来即松又软,味美香甜。拉拉饭是用小米或玉米小楂子煮成稠粥,放上鱼松或鱼油、兽油,搅拌后吃。

莫温古,也是一种饭食,是把鱼切成小块,然后与小米一起下锅,放少量盐煮成的稀饭。稠李子饼,赫哲语称为“得布西克特”,是赫哲人早年常吃的食物,稠李子是一种黄豆粒大小的黑色野果(此树遍布于黑龙江沿岸),秋天成熟后采回并捣碎,制成薄圆饼,晒干后放在罐子里泡上鱼油,吃时又香又甜。柳蒿菜,赫哲语称之为“额恩比”,是赫哲人早年食用的一种野菜,春季一出土即采吃较为鲜嫩。炖鱼、炖肉也要放些柳蒿芽,有的晾干储存起来常年食用。早年赫哲人很少种青菜,主要是吃野菜。自民国以后,才逐渐传入园艺栽培技术,青菜逐渐代替了野菜。

赫哲人做饭用的“哈楚昆”(一种吊锅),俗称“跑腿锅”,铁锅传入后,吊锅只是外出渔猎时使用。传说,在没有铁锅之前,赫哲人使用木锅,连早年使用的盆子都是木制的。他们不会烧制陶器,在火柴没有传入时,赫哲人使用“火镰”,赫哲语称之为“雅特日库”。

吸烟、饮酒在赫哲族中由来已久,族中凡祭祀、宴会、迎宾、送行均用酒,男女老少几乎都饮酒。这也是其民族重礼仪、亲朋友的习惯。

从街津口沿江下行一百多公里,便来到了八岔赫哲族乡。黑龙江奔腾至此便形成了星罗棋布的江上岛屿,其中的八岔岛便是较大的一座。这里有几人合围的参天古木,悄悄生长的奇花异草,隐没树干枝条间的猴头、蘑菇,高空盘旋的雄鹰,林间奔跑的黑熊、野鹿,静静独处的幽蓝的泡沼……在这里,至今还保存着原始赫哲人的鱼皮服饰和居住的“撮罗子”。

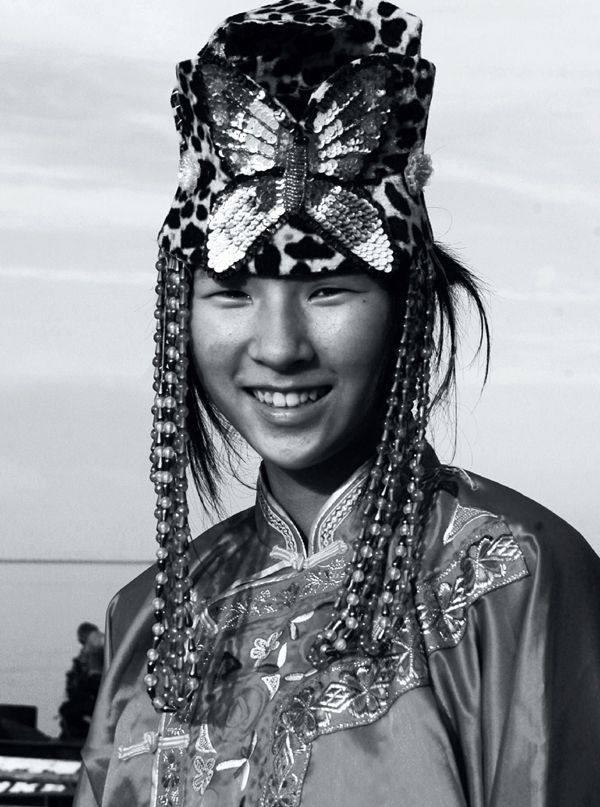

赫哲族的服装很有特色。赫哲族曾被称为“鱼皮部落”,是因为在新中国成立前,赫哲族的衣服和被褥多用鱼兽皮制成。赫哲族的鱼皮衣服多用胖头、鲟、大马哈等鱼皮制成,长衣居多,而且缝衣服的线也是鱼皮的。赫哲人鞣制鱼皮的技术高超,像鱼皮线,是将胖头鱼皮的鳞刮掉熟好,涂抹上具有油性的狗鱼肝,使之保持柔软不干燥,然后将其叠好压平,切成细丝即可,十分柔滑。据介绍,这种鱼皮服饰轻便、保暖、耐磨、防水抗湿,特别是在严寒的冬季不硬化,不会蒙上冰。俄罗斯的远东沿海地区,欧洲北部的沿海居民,日本的阿伊努人也曾有过穿着鱼皮服饰的历史,但赫哲族的鱼皮服饰文化比较丰富典型,充分显示出赫哲族人民在当时的社会环境和生产力水平下适应自然、利用自然、改造自然的聪明才智。

如今赫哲族人平时着装与汉族人没有太大区别,只有在重大节日和民族的传统风俗活动时才穿着本民族的服装。但赫哲族至今仍喜爱皮衣,狍皮是他们通用的皮张,鹿皮则很贵重,只有在出猎、迎接宾客以及逢年过节时穿。姑娘出嫁时,娘家会为女婿配送一身漂亮的鹿皮夹心袍,婆家为新媳妇也同时赠送一件红色鹿皮袄,称之为“交合礼”,象征夫妻长寿的意思。

赫哲族的生活是很有情趣的。一到冬天,男女一起上山打猎,夜里睡在狍皮口袋里。狍皮口袋是露宿的一种最好御寒品,有一个人用的,也有三至四人用的。白天,女人也出猎时,怕孩子受侵害,就把孩子装在狍皮口袋里,挂在树枝上,等到出猎回来才从树上摘下来喂奶。

夏天,在江边搭起茅棚,叫“撮罗子”,过着相对定居的生活。这时候,男女老少普遍脱掉兽皮换上一身鱼皮衣服。赫哲族妇女缝一手好针线,能把零碎的鱼皮缝成一块块完美的韧布。不论兽皮、鱼皮,都用鹿筋缝纫,非常结实。最有名的哲罗鱼皮能制成冬季雪地上行走不可缺少的履具,走起路来既合脚又轻便,用鹿皮缝制的长筒靴叫做“翁对”,直到今天还流传在乌苏里江畔……

——凭借传统手工艺奔小康