宣痹汤合三妙散治疗类风湿关节炎湿热痹阻证45例

张建华,姜小帆

(1.大荔县医院,陕西渭南714000;2.陕西省人民医院,西安710068)

类风湿关节炎(RA)是一种以慢性、进行性、侵袭性关节炎为主要表现的全身性自身免疫病[1]。在我国患病率为0.3%~0.6%,可发生于任何年龄,且随着年龄的增加,患病率有升高的趋势[2]。近年来中医药在治疗类风湿性关节炎方面取得可喜进展,本研究采用国家中医重点专科痹(类风湿关节炎)协作组制定的诊疗方案,治疗45例类风湿性关节炎属湿热痹阻证患者,疗效满意。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 病例来源于大荔县医院门诊及住院患者,按随机数字表分为治疗组45例和对照组30例。治疗组男11例,女34例,年龄28~72岁,平均(53.24±11.56)岁,病程18~72个月,平均(45.80±16.08)个月。对照组男7例,女23例,年龄30~73岁,平均(53.70±13.56)岁,病程12~70个月,平均(42.80±16.69)个月。2组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 西医诊断标准参照1987年美国风湿病学会(ACR)修订的诊断标准[3]:晨僵至少持续1 h(病程≥6周);3个或3个以上关节区的关节炎(病程≥6周);手腕、掌指关节或近端指间关节炎(病程≥6周);对称性关节炎(病程≥6周);皮下结节;手X线改变;类风湿因子阳性。以上7项满足4项,并排除其他关节炎即可诊断。中医诊断标准参照《中医病证诊断疗效标准》[4]:痹由风寒湿邪客于关节,气血痹阻,导致以小关节疼痛、肿胀、晨僵为特点。湿热痹阻证:关节肿痛,触之灼热或有热感,口渴不欲饮,烦闷不安,或有发热,舌质红,苔黄腻,脉濡数或滑数。

1.3 治疗方法 对照组予甲氨喋呤片10 mg/次,口服,每周1次,来氟米特片10 mg/次,1次/d,口服。治疗组在对照组基础上,给予宣痹汤合三妙散(防己15 g,羌活 9 g,萆15 g,滑石粉 20 g,薏苡仁 15 g,青风藤9 g,苍术12 g,黄柏 12 g,牛膝 15 g,连翘 15 g,金银花15 g,赤芍15 g),中药免煎颗粒剂,1剂/d,2次/d,口服。2组疗程为12周,治疗1个疗程后判定疗效。

1.4 观察指标 疗效性指标:主要症状(关节疼痛、关节肿胀)、主要体征(关节压痛、关节肿胀、晨僵)、相关实验室指标、C-反应蛋白(CRP)、血沉(ESR)、类风湿因子(RF)。安全性指标:观察治疗前后血、尿常规,肝(ALT、AST)、肾功能(BUN、Cr),心电图。并及时记录不良反应及处理方法。

1.5 疗效标准 中医症状/体征评价参照国家中医药管理局重点专科痹协作组制定的中医诊疗方案。分别于治疗前、治疗结束时,采用主要症状和体征积分对患者进行评价。1)关节疼痛。0分:关节不疼或疼痛消失;2分:疼痛轻,尚能忍受,或仅劳累或天气变化时疼痛,基本不影响工作;4分:疼痛较重,工作和休息均受到影响;6分:疼痛严重,难以忍受,严重影响休息和工作,需配合使用止痛药物。2)关节肿胀。0分:关节无肿胀或肿胀消失;2分:关节轻度肿胀,皮肤纹理变浅,关节的骨标志仍明显;4分:关节中度肿胀,关节肿胀明显,皮肤纹理基本消失,骨标志不明显;6分:关节重度肿胀,关节肿胀甚,皮肤紧,骨标志消失。3)关节压痛。0分:关节无压痛或压痛消失;1分:轻度压痛,患者称有痛;2分:中度压痛,患者尚能忍受,皱眉不适等;3分:重度压痛,痛不可触、压挤关节时患者很痛,将手或肢体抽回。4)关节屈伸不利。0分:关节活动正常;1分:关节活动轻度受限,关节活动范围减少<1/3;2分:关节活动明显受限,关节活动范围减少≥1/3;3分:关节活动严重受限,关节活动范围减少≥1/2,甚或僵直。5)晨僵。0分:无;1分:晨僵<1 h;2分:晨僵≥1 h;3分:晨僵>2 h。临床缓解:中医临床症状基本缓解,症状积分减少≥70%;显效:中医临床症状明显改善,症状积分减少≥50%;有效:中医临床症状好转,症状积分减少≥20%;无效:中医临床症状无改善,甚或加重,症状积分减少不足20%。

1.6 统计学方法 本研究采用SPSS 17.0软件进行统计分析,计数资料比较用χ2检验;2组等级计数指标的比较用秩和检验。计量资料采用均数±标准差(±s)表示,符合正态分布者用t检验,不符合正态分布者用非参数检验,以P<0.05有统计学意义。

2 结果

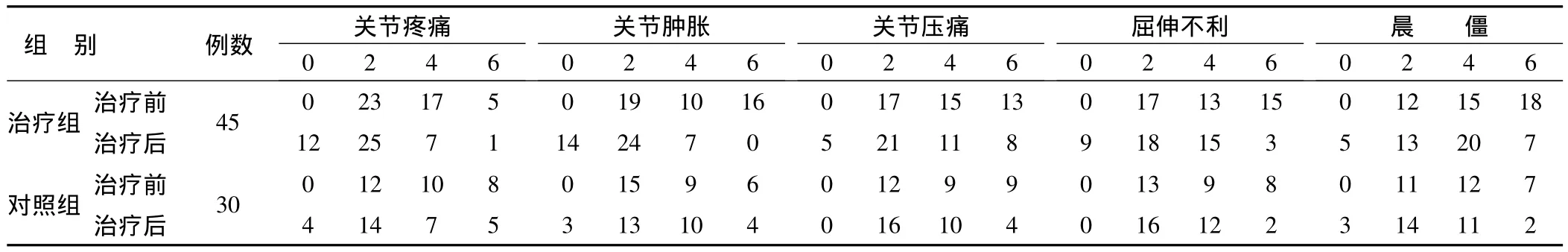

2.1 2组中医证候疗效比较 治疗组总有效率为93.33%,对照组总有效率为73.33%,治疗组优于对照组,且差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后2组在关节疼痛、关节肿胀、关节压痛、屈伸不利、晨僵情况方面均得到明显改善(P<0.05或P<0.01)。治疗组在改善关节疼痛及关节肿胀方面优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05或P<0.01),见表1。

表1 2组治疗前后的主要症状和体征积分情况比较 分

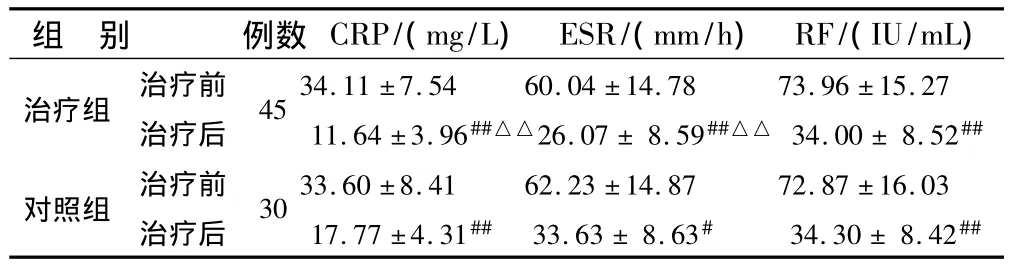

2.2 2组实验室指标变化比较 见表2。

表2 2组实验室指标变化比较(±s)

表2 2组实验室指标变化比较(±s)

注:与本组治疗前比较,##P<0.01;与对照组治疗后比较,△△P<0.01

组 别 例数CRP/(mg/L)ESR/(mm/h)RF/(IU/mL)治疗组 治疗前 4534.11 ±7.54 60.04 ±14.78 73.96 ±15.27治疗后 11.64 ±3.96##△△26.07 ± 8.59##△△ 34.00 ± 8.52##对照组 治疗前 3033.60 ±8.41 62.23 ±14.87 72.87 ±16.03治疗后 17.77 ±4.31## 33.63 ± 8.63# 34.30 ± 8.42##

2.3 安全性指标比较 治疗组发现白细胞降低2例,肝功能指标异常2例,胃肠道反应2例,过敏反应1例,不良反应发生率为15.56%;对照组发现白细胞降低1例,肝功能指标异常1例,胃肠道反应2例,不良反应发生率为13.33%,对症处理后均改善,坚持用药。2组比较差异无统计学意义(P>0.05)。

3 小结

中医学将本病归属于“痹证”范畴,对其症状、病因病机及治疗、预后的认识最早见于《黄帝内经》“风寒湿三气杂至,合而为痹”。《金匮要略》进一步提出“经热则痹”的观点,是对《内经》痹症理论的有益补充。吴鞠通《温病条辨·卷二·湿温》[5]中记载痹“大抵不越寒热两条、虚实异治。”认为痹证以寒、热、虚、实为辨证大纲,其中“湿聚热蒸,蕴于经络,寒战热炽,骨骱烦疼,舌色灰滞,面目萎黄,病名湿痹,宣痹汤主之。”正是湿热痹。现代医家对湿热痹阻是本病活动期的核心病机及主要证型的认识已达成共识,认为痹证的基本病机是“闭”,“通”是痹证的主要治法[6],因此以清热利湿、清热解毒、清热活血法等组方。吴氏从风、湿、热的病因入手,配伍而成宣痹汤。本研究在宣痹汤、三妙散基础上组方选药,其中以防己为主,针对湿热痹的核心病位在肌表和脏腑之间的经络,入经络而祛经络之湿,通痹止痛;配伍羌活、萆祛风除湿,通络止痛,萆并善利湿而分清祛浊;滑石善清热中之湿;薏苡仁淡渗利湿,青风藤祛风除湿,共引湿热从小便而解,使湿行热去;更用三妙散清热燥湿,怀牛膝引药下行,祛风湿、补肝肾、利关节,加强祛除下焦湿热之效;并以金银花、连翘泻火、清热解毒,助解骨节热炽烦痛;赤芍活血化瘀通络,凉血消肿止痛。全方用药,祛风除湿清热、宣痹通络止痛俱备,分消走泄,配伍周密妥当,多属吴氏治疗湿热痹的核心药物[7]。

[1]栗占国,张奉春,鲍春德.类风湿关节炎[M].北京:人民卫生出版社,2009.

[2]蔡辉,姚茹冰,郭郡浩.新编风湿病学[M].北京:人民军医出版社,2007:265.

[3]Clegg D O,Ward J R.Diagnostic criteria in rheumatoid arthritis[J].Scandinavian Journal of Rheumatology,1987,16(S65):3-11.

[4]国家中医药管理局.中华人民共和国中医药行业标准[S].南京:南京大学出版社,1987:24-28.

[5]李刘坤.吴鞠通医学全书[M].北京:中国中医药出版社,2005:65-66.

[6]辛永洙.痹证的临床用药体会[J].长春中医药大学学报,2009,25(6):880.

[7]黄圣文,徐愿,宋乃光.吴鞠通治湿热痹方药简析[J].吉林中医药,2009,29(6):545-546.