曹妃甸吹填砂土地基强夯施工工艺试验研究

郭玉彬,李虹

(1.中交天津港湾工程研究院有限公司,天津市港口岩土工程技术重点实验室,港口岩土工程技术交通行业重点实验室,天津 300222;2.中交第四航务工程勘察设计院有限公司,广东 广州 510230)

0 引言

强夯法加固地基具有设备简单、施工方便、经济易行、效果显著等诸多优点,已经在实践中被证实是一种很好的地基处理方法,尤其是对砂土地基,其经济性和加固效果更为显著,但对软黏土地基,一般教科书或工程标准中都明确规定不宜或不能采用强夯[1]。曹妃甸围海造陆过程中采用的吹填土以粉细砂为主,但由于造陆规模巨大,受工艺、环境、资源和经济多方面影响和制约,目前的吹填土中多混有淤泥、淤泥质土等软黏土,由此形成的陆域地基会存在黏土夹层甚至较厚的软黏土层,对这类地基土采用强夯法加固效果如何,以及如何选取合理的强夯施工工艺和施工参数等值得研究。本文结合曹妃甸矿石码头二期工程堆场地基强夯试验区的施工过程及监测和检测

结果,对强夯法加固存在黏土夹层的吹填粉细砂土

地基的施工工艺进行研究和分析。

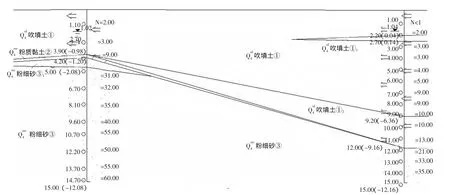

1 场地地质条件

曹妃甸矿石码头二期工程堆场场地原始地基为浅海及滩涂,通过吹填外海海底粉细砂土形成陆域,场地地下水位较高,一般埋深在1.5 m左右,最高处埋深仅0.4 m。受原始地基地形影响,整个工程场地吹填土厚度不均匀,最厚处约13.0 m左右、最薄处仅5.0~7.0 m左右,且吹填土土质也不均匀,以粉细砂为主,夹淤泥质黏土薄层,局部黏性土呈层状或与粉细砂呈互层状分布。典型的工程场地地质剖面见图1。

2 强夯试验

2.1 试验区布置

根据场地地质情况,本次试验选择有代表性的场地布置了两块试验区(面积均为28.0 m×28.0 m),其中,第一块试验区(薄夹层区)吹填土层厚度6.5 m左右,地下水位埋深约1.0 m,主要土层为吹填粉细砂(夹淤泥质黏土薄层或淤泥质黏土层)、粉质黏土、粉细砂等;第二块试验区(厚砂层区)吹填土层厚度12.0 m左右,地下水位埋深约1.5 m,主要土层为吹填粉细砂(夹淤泥质黏土薄层)、淤泥质黏土、第四系海陆交互相沉积层(粉细砂)等。两块试验区夯点布置示意见图2。

图1 场地典型地质剖面图Fig.1 Typical geological section map of the site

图2 试验区夯点布置示意图Fig.2 Sketch map of the arrangement of tamping pointsin test area

2.2 强夯机具与施工参数

本次试验薄夹层区采用50 t履带式夯机、自动脱钩装置,点夯夯锤底面直径2.2 m、锤重15.2 t,普夯夯锤底面直径2.3 m、锤重11.5 t;厚砂层区采用门架式夯机、自动脱钩装置,点夯夯锤底面直径2.5 m、锤重27.2 t,普夯夯锤底面直径2.3 m、锤重11.5 t。

根据梅纳经验公式[2],结合各试验区地质条件和处理要求,经经验计算,拟定各试验区强夯主要施工参数见表1。

表1 强夯试验主要施工参数Table1 Main construction parametersof the dynamic consolidation test

2.3 试验施工情况

由于场地地下水位较高,施工前场地整平过程中,整平机械的振动引起浅层砂土出现液化现象并有地下水涌出。为此,在正式点夯之前先在场地两侧开挖排水沟,并用推土机进行振动碾压排水,然后再按照拟定的施工参数强夯。夯击过程中,对每击夯沉量、隆起量、孔隙水压力变化等均作详细记录;强夯施工完成后采用标贯试验对强夯加固效果进行检测。

碾压排水后按第一遍点夯的技术要求先进行单点夯击试验,结果薄夹层区仅夯3击、厚砂层区仅夯1~2击就出现严重吸锤现象,提锤后,由于地基砂土内超静水压力的浮托作用,夯坑坑底隆起与原地面平齐,并有大量地下水涌出,同时夯点周围5 m范围内砂土也出现液化现象。针对这种情况,现场决定点夯之前,在第一、二遍夯点上再进行一遍排水点夯,夯击能1 500~2 000 kN·m、单点击数3~5击,以促使地基排水,待孔隙水压力消散达到75%以上后再进行正式点夯施工。

薄夹层区排水点夯完成后正式点夯过程中没有再出现吸锤及液化现象;厚砂层区吹填土层较厚,单击夯击能5 000 kN·m才能满足加固深度要求,但由于吹填砂土太过松散,正式点夯时虽然没有出水现象,但点夯仅夯2~3击夯坑深度就达到1.0 m左右,造成起锤困难。为此,现场及时调整试验施工工艺,在夯点间距和布置不变的情况下增加夯击遍数,同时减少单点击数,即将第一遍点夯分解为两遍夯,先整体夯3~4击,场地整平后再在一遍夯点上进行夯击,但实际结果第二遍仍然只夯3~4击即起锤困难。鉴于此,现场施工工艺最终改为两遍夯均边填料边强夯,填料采用场地内试验区外的吹填砂,同时调整单点夯的终锤控制标准,将设计要求的第一、二遍夯最后两击夯沉量之和分别小于20 cm、15 cm调整为分别不大于22 cm和17 cm。

3 强夯施工工艺与加固效果分析

3.1 单点击数与夯击能量

强夯单点夯击次数(夯击能量)的确定一般以夯坑的压缩量最大、夯坑周围隆起量最小为原则,同时还要满足最后两击夯沉量之和、之差的限值控制。本次试验两块试验区典型的夯点击数与夯沉量及夯点周围隆起量关系曲线见图3、4。

从图中可以看出,两块试验区单点累计夯沉量曲线均随击数增加而增加,薄夹层区的夯沉量曲线逐渐趋于平缓,说明随夯击数(夯击能量)的增加地基土均衡下沉、越压越密实,夯击数达到7~8击左右时,最后两击夯沉量之和小于12 cm、之差小于4 cm,累计夯沉量已达到1.0 m左右,距夯点中心3.0 m左右的地基隆起量也不再增加,说明再夯击对地基土的压缩效果已不明显;厚砂区虽然采用了边填料边夯击的方式,但夯击数到12击左右时夯沉量曲线仍呈下降趋势,最后两击夯沉量之差小于4 cm、之和仍达到17 cm左右,夯点周围隆起量持续增加,说明强夯造成地基土侧向挤出效应明显,而对地基土的压缩效果不明显,相应的强夯施工工艺需要调整。

3.2 夯击遍数与间歇时间

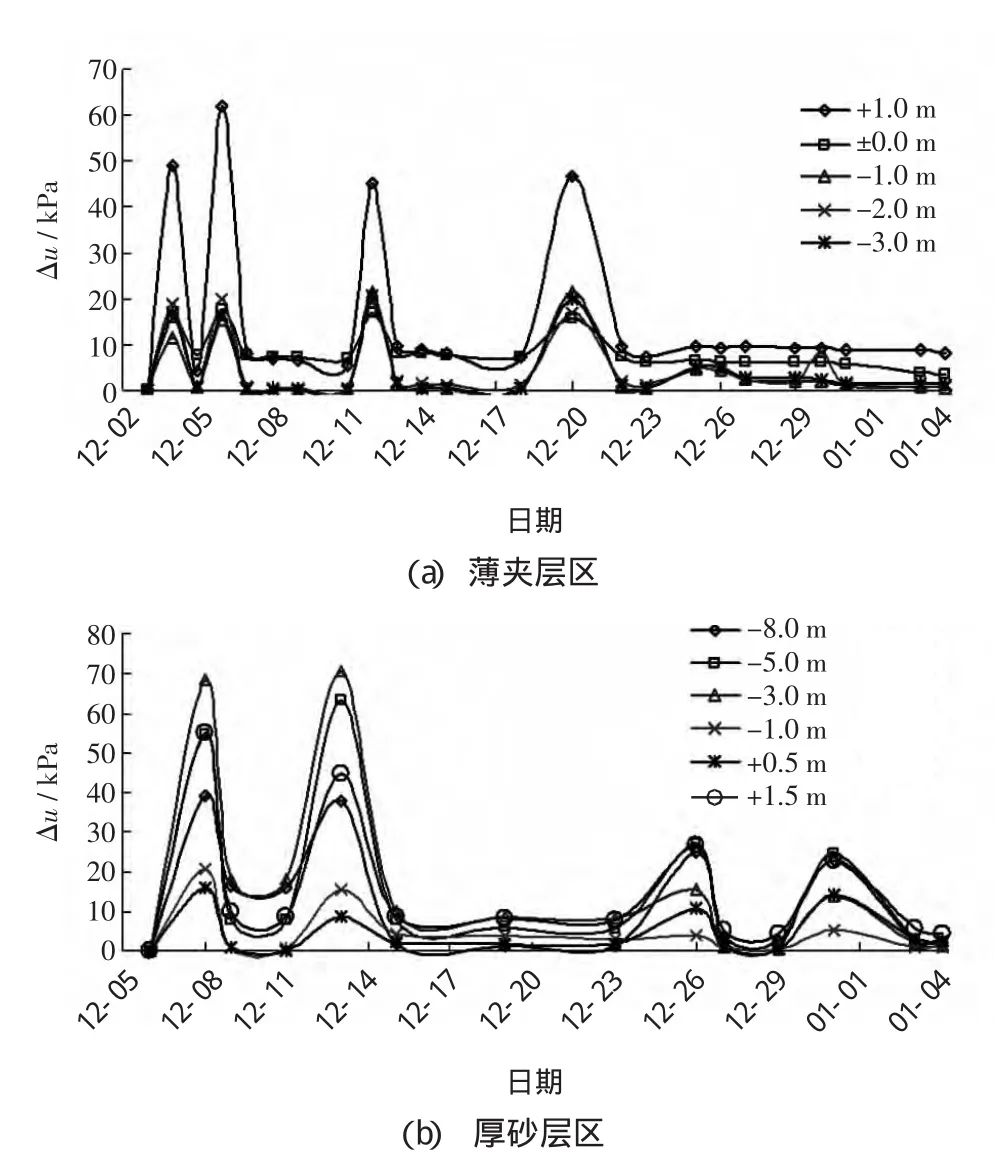

夯击遍数和间歇时间与地基强夯过程中超静孔隙水压力消散速度有关,本次试验两块试验区典型的超静孔隙水压力消散时程曲线见图5。

图3 单点夯击累计夯沉量曲线Fig.3 Cumulativesettling amount curvesof point compaction

图4 单点夯击夯点周围隆起量与击数关系曲线Fig.4 The upheaval amount around the tamping points and tamping number relation curves

考虑到试验区存在黏土夹层,试验方案设计时拟定的每遍夯间歇时间为7 d,但从图5中曲线可以看出,孔压消散时间一般在8~10 h,比一般的吹填粉细砂地基中3~5 h的孔压消散时间[3]要长,但仍比设计拟定的间歇时间短,因此,为了加快施工进度,实际强夯施工时每遍夯之间间隔10 h左右即可进行下一遍夯击。

由于强夯施工时每击间隔时间仅几分钟,而每击引起的超静孔压消散需要8 h左右,当夯击能量(击数)逐渐增大时,地基土中孔隙水压力因来不及消散而产生叠加,并逐渐趋于恒定值,从而造成继续夯击时的能量大部分由孔隙水承担,而难以传至土颗粒结构上。为了使土颗粒压密,确保强夯加固效果,必须间隔一段时间,以使孔隙水压力消散。本次试验过程中测得薄夹层区夯击6~7击、厚砂层区夯击9击左右后孔隙水压力即趋近于恒值,因此,薄夹层区宜每遍夯6~7击、厚砂层区宜每遍夯9击左右,夯击遍数可为 2~3遍。

图5 超静孔隙水压力消散时程曲线Fig.5 Timetravel curveof excessporewater pressuredissipation

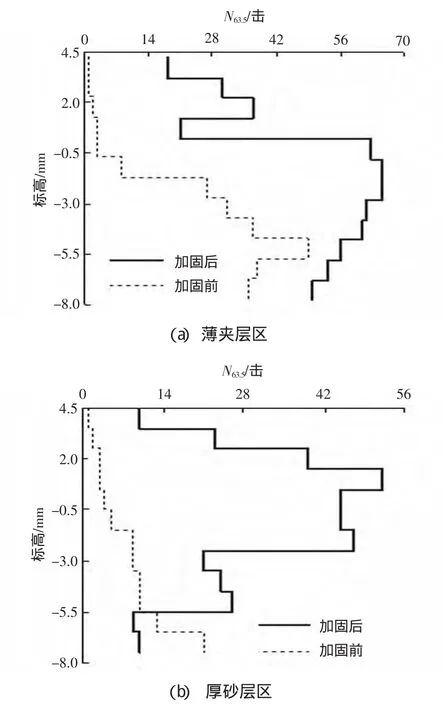

3.3 加固效果分析

强夯加固效果检测采用标准贯入试验,试验采用63.5 kg重锤,落距76 cm、自动落锤方式。夯前数据采用试验区所在位置处勘察孔的标贯数据,每个试验区1孔,夯后每个试验区测试3孔。从标贯曲线(图6)可以看出,夯后地基土标贯击数显著提高,薄夹层区和厚砂层区提高分别达到147%和295%,但结合地质条件,强夯对存在黏土夹层的区域加固效果并不明显。两块试验区在标高-5.0 m左右均存在黏土层,薄夹层区为较薄的黏土夹层,其标贯击数有所提高,但提高比例较小,厚砂层区为2~3 m的黏土层,其标贯击数较夯前反而有所降低,分析原因可能是软黏土存在触变性所致。

图6 夯前夯后标贯试验曲线Fig.6 Standard penetration test curve before and after temping

根据标贯试验结果,结合孔隙水压力监测结果分析,本次试验两块试验区强夯有效加固深度分别达到8 m和10 m左右,加固深度范围内除表层1~2 m和存在黏土夹层的区域外,其余地层的地基承载力均达到250 kPa以上,强夯加固效果明显。

4 结语

1)对存在较高地下水位的区域,可以先采用振动碾压或低能量点夯的方式促使地基土液化、排水,然后再进行正式点夯。

2) 对以粉细砂为主、存在薄黏土夹层的区域,采用本次试验薄夹层区相应的强夯施工工艺及施工参数是可行的,地基加固效果明显;对吹填粉细砂较厚的区域,强夯施工工艺及参数需进行调整,可采取降低夯击能、增加夯击遍数等措施,以确保地基加固效果;

3) 强夯对粉细砂土地基的加固效果是显著的,但对存在黏土夹层的地层加固效果有限,甚至有可能因强夯扰动而造成软黏土层的强度降低,在工程应用时应注意。

[1] 郑颖人,陆新,李学志,等.强夯加固软黏土地基的工艺研究[C]//第八届土力学及岩土工程学术会议论文集.中国土木工程学会,1999.ZHENG Ying-ren,LU Xin,LI Xue-zhi,et al.Research on technology of improvingsoft clay with DCM[C]//The eighth soil mechanics and geotechnical engineering academic conference proceedings.China Civil Engineering Society,1999.

[2]《地基处理手册》编写委员会.地基处理手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1994.The foundation treatment manual Compilation Committee.Foundation treatment manual[M].Beijing:China Architecture & Building Press,1994.

[3] 王连新.珠海机场粉细砂地基强夯处理研究[J].人民长江,1999,30(5):37-39.WANGLian-xin.Research on dynamic consolidation of fines sand foundation in Zhuhai airport[J].Yangtze River,1999,30(5):37-39.