高丽使节郑梦周明朝外交活动分析

袁 晓 春

(山东省蓬莱市登州博物馆,山东 蓬莱 265600)

明朝开国皇帝朱元璋颇具雄才大略,立国后在对外关系上,一改元朝开疆掠土、穷兵黩武的军事侵略政策,颁布政令,以朝鲜等周边十几个国家为不征之国谕示子孙,废除了对外军事征伐政策,主张和平外交。从而奠定了明朝二百七十多年对外关系的相对稳定,使得其后历代皇帝都能严格遵循明太祖朱元璋的祖训,与朝鲜等周边国家进行睦邻友好的对外交流。明朝万历壬辰年间,日本大肆入侵朝鲜,侵占了大半朝鲜国土。明朝廷应朝鲜王朝的请求派军入朝,与朝鲜军民一道,浴血抗击倭寇,将日本侵略军赶回日本列岛,中朝传统友谊历经抗击日本侵略者的战火考验,更加坚固。

高丽后期的名臣郑梦周,多次在明朝与高丽王朝外交关系紧张之际,临危受命出使中国,历尽艰辛,出色地完成了其外交使命,扭转了明朝与高丽王朝紧张的外交关系,先后妥善办理了高丽王朝子弟进入明朝太学学习,使得明政府免除了高丽王朝五年的岁贡,申请穿着明朝官服式样,使高丽王朝换服易裳等,取得了不凡的外交业绩。

朱元璋作为明朝的开国皇帝,在处理高丽使节外交事宜时,多次与高丽使节郑梦周在南京见面,双方都留下了深刻印象。郑梦周后任高丽宰相,因反对大将李成桂改朝换代而被刺杀。建立朝鲜后的李成桂,派遣使节赵胖出使南京,面见朱元璋请求朝鲜册封事宜。朱元璋听闻郑梦周被刺杀的消息默然以对。笔者依据《明太祖实录》、朝鲜《高丽史》等珍贵史料,通过朱元璋与郑梦周多年的外事往来活动,从而对明朝皇帝与高丽使臣的外交活动进行个案分析,来考察明朝初期,明朝与高丽王朝的外交关系的建立与发展,以及明朝开国皇帝朱元璋、高丽重臣郑梦周在中朝关系中的积极外交活动与贡献。

一、朱元璋与郑梦周初次会面

明朝建国初期,盘踞在北方的北元朝廷势力猖獗,高丽王朝作为元朝的附属国,与元朝一直保持往来。高丽王朝的有识大臣,力主与大陆立国的明朝建立和发展外交关系。朱元璋作为明朝的最高统治者,对于来自北方的高丽使节心存矛盾心理,在接待朝鲜使节的活动中,有时平和,有时暴躁,对于亲元的高丽使节则严加处惩。

郑梦周二十四岁参加高丽王朝的科举考试,三场连魁,被拔为第一。而后好学不倦,学问品德逐渐被高丽王朝的重臣们所欣赏。高丽王朝名士郑道传曾评价道:“时经书至东方者,唯《朱子集注》耳。梦周讲说发越,超出人意,闻者颇疑惑,及得胡炳文《四书通》,无不合,诸儒尤加叹服。李墙丞称之,‘梦周论理,横说竖说,无非当理。’”[1]

后来,郑梦周逐渐进入高丽王朝政坛,成为高丽王朝新生的政治力量。明朝洪武五年(1372年),高丽王朝派遣密直司知事洪师范为正使、中正大夫成均司成郑梦周为书状官,以祝贺平复四川使节的名义出使明朝。郑梦周在南京体验了明朝先进的中华文化,亲身感受了南京的风土人情,怀着喜悦心情赋诗:

入京

江南形胜地,千古石头城。

绿水环金阙,青山绕玉京。

一人中建极,万国此朝正。

我亦乘槎至,宛如天上行。

四月二十三日,明太祖朱元璋在奉天门接见了高丽使节洪师范、郑梦周等人,这次外交接见主要有两件事情:第一件事情是朱元璋要求高丽王朝不必一年一贡,三年进贡方物仅用棉布四五对,表达心意即可。第二件事情是洪师范、郑梦周向朱元璋呈报,高丽王朝请求派遣子弟进入太学学习。明朝的官方史料《明太祖实录》是这样记载的:

是月高丽国王王颛,遣密直同知洪师范、郑梦周等奉表平夏,贡方物,且请遣子弟入太学。其词曰:“秉尊好德无古今。我东夷之人,自昔以来,皆遣子弟入太学,不惟知君臣父子之伦,亦且仰声明文物之盛。伏望皇仁察臣向化之诚,便互乡之童得齿虞庠之胄,不胜庆幸。”上故谓中书省臣曰:“高丽欲遣子弟入学,此亦美事,但其涉海远来,离其父母,未免彼此怀思。尔中书宜其国王与群下热议之,为父兄者,果愿遣弟子入学,为弟子者,果听父兄之命,无所勉强,即遣使护送至京,或居一年,或半年,听其归省也。”[2]

由此可见,朱元璋充分考虑到高丽远隔海外,高丽子弟入学必须征得其父亲、哥哥等成年亲人的同意。进入太学学习的高丽子弟,长则一年,短则半年,可回国探亲。朱元璋充满人情味的安排,充分体现了其对海外求学的高丽子弟的真切关注。

朱元璋与高丽使节相见融洽,免除了高丽国本年的岁贡包括金、银、马匹、棉布等,郑梦周不胜感谢,因而赋诗:

皇都(其一)

皇都穆穆四门开,远客观光慰壮怀。

日暖紫云低魏阙,春深翠柳夹官街。

锦袍公子乌纱帽,蒨袖女儿红绣鞋。

宝馆峣岹近天上,阑舟不用泊秦淮。

皇都(其二)

内人日午忽传宣,走上龙墀向御筵。

圣训近闻天咫尺,宽恩远及海东边。

退来不觉流双涕,感激唯知祝万年。

从此三韩蒙帝为,耕田凿井总安眠。

诗中纪录了朱元璋的接见、南京的繁华、免除岁贡后的欣喜之情,深具中国儒学功底、年轻朝气的郑梦周,给朱元璋留下了很好的印象。

第一次出使中国的郑梦周,能够顺利完成外交任务,离开南京之际,不禁赋诗留念:

出京

圣恩偏及远,何以答生成。

土薄蠲常贡,天高察下情。

陛辞瞻日表,舟卧听江声。

半夜潮回急,须曳带我行。

诗中记录下郑梦周回到使船,即将离开明朝都城南京的激动心情。

天有不测风云,高丽使节洪师范、郑梦周遭遇了震惊明太祖朱元璋的重大海难事故。在回国途中,高丽使船遭遇飓风,正使洪师范等三十九人溺死,郑梦周等人在海上漂泊十三天后,被明朝官船抢救上岸。《明太祖实录》有这样的记载,太仓卫八月癸卯(二十九日)向明太祖上奏:

癸夘,太仓卫奏高丽使者洪师范、郑梦周等,度海洋遭飓风,舟坏,师范等三十九人溺死,梦周等一百十三人飘至嘉兴界,百户丁朋以舟救之获免。上令梦周等还京师。[3]

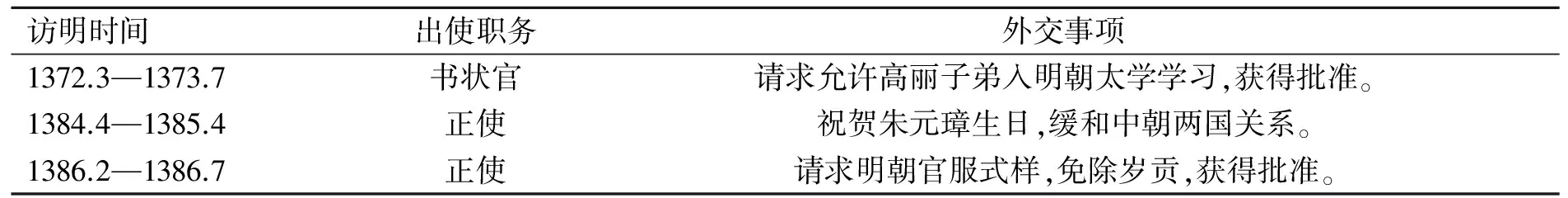

朱元璋随即安排地方官员,对郑梦周等高丽使臣进行慰问,安排就地休养。第二年七月,九死一生的郑梦周率剩余高丽使节,回到了明朝的都城南京。因为明朝廷的公文在海难中丢失,郑梦周向明朝礼部奏文,申请重新办理明朝给高丽王朝的外交回函。因其奏文“文理条畅,援引典故,甚是得宜,上意欢忻”,郑梦周引经据典、措辞得当的奏文,受到明太祖朱元璋的称赞。郑梦周此行完成了高丽子弟获准进入太学学习,加强与明朝的友好关系等出使任务后,从登州港顺利地返回了高丽。表1为郑梦周出使明朝一览表。

表1 郑梦周出使明朝一览表

资料来源:韩国圃隐学会编的《圃隐先生遗迹大观》,第252页。

二、郑梦周的请求与设立登州府

郑梦周在正使洪师范遭遇海难,从海上脱险回到南京后,开始考虑从长江口往来东海到朝鲜航线的航海风险,因此在其再次拜见明太祖朱元璋时,随即向朱元璋提出请求更换海上航线,重新恢复传统的中朝海上北路航线,海上北路航线是唐朝著名的“登州海行入高丽渤海道”,即从山东半岛北部登州港(蓬莱)北行,穿过庙岛群岛,沿辽东半岛西行至鸭绿江口,再顺朝鲜半岛南下航行。这条登州海路航线途中有岛屿、海岸为参照物,航行较为安全。朱元璋虽然安排郑梦周的使团从这条航线返回高丽,但是当时出于北元势力盘踞北方,由此带来的不安全因素等考虑,朱元璋没有立即答应恢复中朝间传统的登州海路航线。

郑梦周使团从登州海路顺利返回了高丽,其后高丽使节又多次发生海难事件,因此高丽王朝向明朝廷请求将往来航线改为传统的登州海路,终于在明朝洪武七年(1374年)获得了朱元璋的批准。从此登州因朝鲜使节的频繁往来,其地位日显重要。据《明太祖实录》记载,明朝洪武九年(1376年)五月二十九日,明朝廷“改登州为府,置蓬莱县,时上以登、莱二州皆濒大海,为高丽、日本往来要道,非建府治,增兵卫,不足以镇之”。可见,登州因为郑梦周等高丽使节的出入,被明朝廷升州为府,成为山东半岛的政治、经济、文化、外交中心和主要城市。

明朝初期登州府设立后,管辖范围几近山东半岛,下辖有宁海州和蓬莱、黄县、福山、栖霞、招远、莱阳、文登、荣成、海阳等一州九县。历史上自唐朝始设蓬莱镇,升为蓬莱县,唐朝廷在神龙三年(707年)再设登州,唐时登州成为山东半岛的重要港口城市。唐朝的两条海路之一“登州海行入高丽渤海道”,成为中国与朝鲜、日本海上往来的重要航线,一直到宋朝浙江明州港(宁波)东海航线的兴起,逐步取代了自唐朝以来我国与朝鲜、日本往来的北部登州海路航线。明朝初期,朱元璋正是考虑登州在对朝鲜、日本海路往来的重要作用,将登州升州为府,将登州的地位提升到与山东行省所在地济南府等同的重要位置,从而使登州的行政区划达到历史上的高峰,从此历经清朝、民国时期再没有超过明朝设立的登州府。

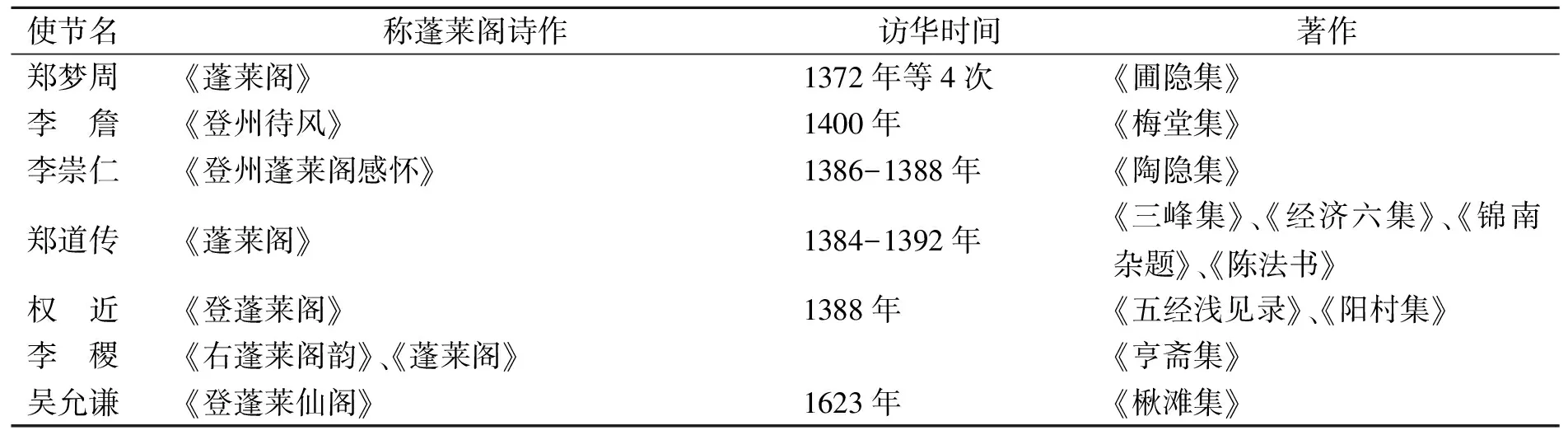

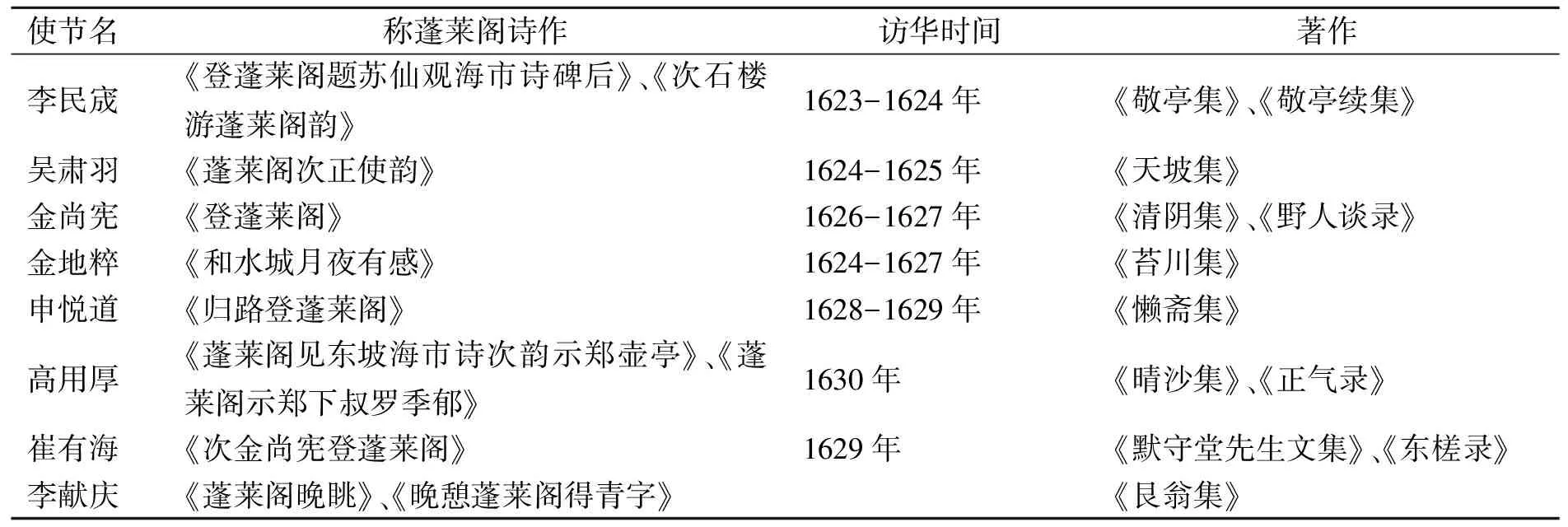

郑梦周多次出使明朝,出入均经过登州。郑梦周作为高丽王朝的著名文人,对于登州的名胜古迹蓬莱阁、宋朝文豪苏轼的卧碑诗作等均有歌咏,从而引领了高丽、朝鲜使节对登州的歌咏不辍、弦歌不绝。据不完全统计,高丽、朝鲜使节郑梦周、李齐贤、郑道传、朴宜中、金九容、李詹、李崇仁、权近、李稷、吴允谦、全湜、李民宬、金尚宪、高用厚、金地粹、崔有海、申悦道、吴肃羽、李献庆等20余人均题有诗作。郑梦周等高丽、朝鲜使节歌咏登州的诗作多达百首,收入到笔者2007年由黄河出版社出版的《朝鲜使节咏山东辑录》一书中。相关诗作请参见表2郑梦周与高丽、朝鲜使节题登州诗作一览表。

表2 郑梦周与高丽、朝鲜使节题登州诗作表

续表2 郑梦周与高丽、朝鲜使节题登州诗作表

三、郑梦周换服易裳等重要的外交活动

公元1384年,明朝与高丽王朝的外交关系出现紧张局面,明太祖朱元璋因为高丽王朝五年岁贡未按约定进献,将高丽使臣洪尚载、金宝生、李子庸等处以廷杖,并流放到偏远地区。明太祖向高丽王朝提出提高岁贡,并威胁出兵高丽。因为朱元璋的生日将至,高丽王朝需派使节前去祝贺,朝中大臣顾虑于严峻形势,纷纷规避。这时大臣林坚味向高丽国王推荐了郑梦周,高丽国王召见郑梦周说:“卿博古通今,且悉予意,今陈平仲疾不能行,乃代以卿,卿意如何。”对曰:“君父之命,水火尚不避,况朝天乎然。”[4]

郑梦周接受了外交任务,当天随即启程,在朱元璋生日前赶到了南京,进献了贺表与贺礼。朱元璋在接见郑梦周阅览贺表时说:“尔国陪臣,必相托故不肯来,日迫乃遣尔也,尔得非往者,以贺平蜀来者乎?公悉陈其时船败壮。”[4]

朱元璋与郑梦周愉快地回忆起十多年前的第一次相见,郑梦周再次向朱元璋表达感激之情。朱元璋同意了郑梦周要求释放洪尚载等高丽使臣的请求,恢复了明朝与高丽王朝正常的外交关系。

公元1386年,五十岁的郑梦周再次奉命出使明朝。郑梦周这次出访有一项改变高丽王朝官员服饰的重大任务。当时高丽王朝作为元朝的属国,朝廷官员均穿着元朝官服,作为高丽王朝亲明派的郑梦周联合一批大臣,力主向高丽国王奏文换服易裳,废除高丽王朝的元朝官服,更换为明朝的官服式样,得到了高丽国王的批准,并派郑梦周作为正使出使明朝。朱元璋接见了郑梦周,赐给郑梦周明朝的朝服与便服式样。郑梦周将明朝的官服式样带回到高丽王朝,从此明朝的官服在高丽王朝全部换装。关于此事在《明太祖实录》中记载:“癸酉,高丽使者郑梦周等至京,复赐衣服而遣之。”[5]以至于现在韩国的传统韩服,仍然保留着郑梦周所带到朝鲜半岛的明朝官服样式。

郑梦周在这次出访中,还解决了另外一件外交难题。当时高丽王朝五年未缴纳岁贡,郑梦周在朱元璋接见时,提出免除五年岁贡的请求,朱元璋表示:“帝命曰:岁贡之设,中国岂倚此而富,不过知三韩之诚诈耳,表至云及用夏变夷之制,在彼君臣力行如何耳,表至云及生民孔艰,使者归,朕再与之约,削去岁贡,三年一朝,贡良骑五十匹,以资钟山之阳,牧野之群,永相保守。”[4]

朱元璋面对通晓汉文化的郑梦周,痛快地免除了高丽王朝五年间未缴纳的岁贡。高丽禑王得知郑梦周出色的外交表现,十分高兴,赏赐给郑梦周衣服以及马匹和成套马鞍,以示奖励。

四、郑梦周的被害与评价

高丽王朝末期,李成桂的政治势力正在发展壮大,其改朝换代的政治野心日益显现。作为高丽王朝的宰相,郑梦周极力维护高丽王朝的正统地位,遏止李成桂政治势力的发展。李成桂的儿子李芳远,安排刺客在开城善竹桥将郑梦周刺杀。在清除了郑梦周等高丽王朝的忠臣后,李成桂登上王位,在1392年建立朝鲜王朝。李成桂在建立朝鲜王朝后,极力寻求明朝的册封,因此派使节赵胖出使明朝。在《明太祖实录》中记载:

高丽知密直司事赵胖等,持其国都评议司奏言,本国自恭愍王薨逝无嗣,权臣李仁人以辛肫子禑主国事,昏暴自恣,多杀无辜。至欲兴师,侵犯辽东。其时大将李成桂以为不可而回军,禑自知负罪惶惧,逊位于其子昌,国人弗顺。启请恭愍王妃安氏,择立宗亲。定昌国君王瑶,权国事及今四年,亦复昏迷不法,听信谗说,离间勋旧。其子奭,复痴并无知。纵于酒色,与禑党玄禹宝等,潜谋复位。守门下侍中郑梦周,尝以前者欲攻辽东为李成桂所阻至今朝延索取马匹,以此谗与王瑶,谋害成桂及赵俊、郑道传、南訚等,国中臣民多被杀戮。群臣国人以社稷生灵为虑,为瑶不足以治民,今年七月十七日,以恭愍王妃安氏之命,退瑶与私地。择于宗亲,无可以当兴旺者,为门下侍中李成桂,中外人心夙皆归附于是臣等与国人耆老,共推成桂主国事,伏望圣裁服从舆意,以安小国之民。[6]

明太祖朱元璋得知高丽王朝政变的消息,以及郑梦周被杀,他默然以对。朱元璋没有立即同意朝鲜使节对朝鲜国王进行册封的要求,朱元璋的谨慎考虑,《明太祖实录》中记载到:

上曰我中国纲常所在,列圣相传,守而不失。高丽限山隔海,僻处东夷,非我中国所治。且其间事有隐屈,岂可遍信尔。礼部移文谕之,从其自为声教,果能顺天道合人心,以安东夷之民,不啓边衅,则使命性来,实彼国之福也。[6]

经过反复权衡,最终朱元璋承认了朝鲜李成桂的国王地位,并派遣使节对李成桂进行册封,开启了明朝与朝鲜王朝的友好往来。

郑梦周为捍卫高丽王朝的王氏政权,可谓是鞠躬尽瘁,他十分了解当时高丽王朝的紧张政治形势,还是按照儒家的忠君信仰,抵抗着李成桂政治集团的日益兴起。郑梦周曾做《丹心歌》:“此身死了,一百番更死了。百骨为尘土,魂魄有也无。向主一片丹心,宁有改理歟?”以明心志,最后因为高丽王朝尽忠而被害。朝鲜王朝建立后,郑梦周的忠义行为得到了越来越多人的认同,大臣权近向国王李成桂提出为其平反的要求,并得到了批准。作为朝鲜王朝时期撰写的正史《高丽史》评价道:

梦周,天分至高,豪迈绝伦。有忠孝大节,少好学不倦,研究性理,深有所得。太祖素器重,每分阃,必引与之偕,屡加荐推,同升为相。时国家多故,机务浩繁,梦周处大事决大疑,不动声色,左酬右答,咸适其宜。时俗,丧祭专尚桑门法,梦周始令士庶仿朱子家礼,立家庙奉先祀。又以守令,杂用添外吏胥,秩卑人劣,始选用添官有清望者,严其黜陟。又以金谷出纳都评议司录事,白蝶施行,事多猥滥,始置经历都事,籍其出纳。又内建五部学堂,外设乡校,以兴儒术。其他如立叉仓赈穷乏,设水化工便漕运,皆其划也。[1]

在朝鲜王朝建国初期,郑梦周被平反,谥号“文忠”,进入文庙陪祀孔子,后被称为朝鲜王朝的东方理学之祖。郑梦周的忠义道行,被朝鲜王朝的统治者提倡并褒扬。

五、再探郑梦周与蓬莱高丽古船

2013年5月,新建的蓬莱古船博物馆在登州港(蓬莱水城)落成开放。该馆将2005年登州港发现的两艘高丽古船,按发现原样复原进行了展示。同时设有专门展区展览高丽使节郑梦周的全身石像,以及其《登州过海》的诗作。别有特色的展览,引来多家韩国电视台的专题拍摄,以及韩国驻青岛领事馆总领事等人士的多次参观,高丽使节郑梦周和高丽后期的蓬莱高丽古船,又一次引起世人的关注。

2005年以来,经过中韩古船专家的多年联合考证,以及召开“蓬莱古船国际学术研讨会”、“海上丝绸之路与蓬莱古船·登州港国际学术研讨会”等国际会议的科研成果,表明登州港发现的两艘韩国古船,属于朝鲜半岛建造的两种不同古船船型。两艘蓬莱高丽古船的船材,经中国林业科学院木材研究所鉴定为油松,其产地应是朝鲜半岛。两艘高丽古船造船工艺的重要特征,是底板上采用木栓连接,外板上采用木钉连接,这种朝鲜半岛用木栓和木钉连接船板的方式,在中国是第一次发现,引起中韩古船专家的深入研究。尤为奇怪的是,登州港发现编号为3号蓬莱古船的高丽古船,全船采用了中韩结合的古船建造技术,从古船船型观察,该船已由朝鲜半岛传统古船的平底结构转变为V字型的尖底结构,除船壳仍然使用朝鲜半岛的造船工艺外,古船增加了类似于龙骨结构、水密舱壁、肋骨等中国造船技术,朝鲜半岛的高丽古船在中国登州港(蓬莱水城)发现出土,古船同时采用中韩结合的古船造船技术,在世界古港发现的众多沉船中还是第一次,不能不使人联想起高丽后期郑梦周等高丽使节频繁出访明朝,在登州港停泊使船的历史盛况。

据韩国《圃隐先生文集》记载,公元1384年明朝与高丽王朝外交关系紧张,明太祖朱元璋以高丽未按五年进贡约定,流放了洪尚载等高丽使节,一时高丽国大臣没人敢出使明朝。郑梦周受命于危难之际,必须在六十天内赶到南京,代表高丽王朝为明太祖朱元璋祝寿。当时高丽距离南京八千多里,正常船舶行程加上候风时间需要九十天,但是距离明太祖朱元璋的生日只有六十天,祝寿延期将会受到严惩。郑梦周为正使、郑道传为书状官等高丽使节驾驶着海船,日夜兼程,仅用五十天,终于在明太祖朱元璋生日前赶到南京,向朱元璋进献了贺表及礼物,顺利完成了外交任务。由此可见,郑梦周熟悉中韩间的往来航线,能够在较短的时间内,驾驶着高丽海船,穿越了黄海、东海,克服了海船候风等航行困难,节省了出使中的海路时间,圆满地完成了其外交使命。

六、结语

朱元璋确定了明朝对周边国家采取和平外交,彻底废除了元朝对外军事扩张的政策。朱元璋在对待高丽使节时,虽然有时采取廷杖、流放边远地区等严厉惩罚措施,但是对待具有深厚儒学功底、通晓汉文化的郑梦周,十几年来多次会见,始终彬彬有礼,热情接待。郑梦周从最初使团的书状官,到先后多次担任正使,在两国紧张的外交形势下,出色地协调了免除五年的岁贡、请求明朝官服和便服式样等棘手外交难题,显示出其除了作为高丽王朝著名的政治家、文学家之外,还是出色的外交家,受到明太祖朱元璋的礼遇,并多次获得高丽国王的褒奖。从明太祖朱元璋与高丽使节郑梦周十多年的外交活动,可以看出明朝对高丽王朝起初的怀疑、不信任,到逐步了解,并建立起明朝皇帝与高丽使臣互相熟悉的信任关系,从而为明朝与高丽王朝睦邻友好的两国关系,日益深厚的中朝传统友谊,打下了牢固的基础,并在明朝二百七十多年的历史中,始终没有改变。

[1] 高丽史·卷117·列传30[Z].

[2] 明太祖实录·卷七三[M].台北:中央研究院影印本,1968.1341.

[3] 明太祖实录·卷七五[M].台北:中央研究院影印本,1968.1393-1394.

[4] [韩]圃隐先生文集[Z].首尔:回想社,2004.137,137.

[5] 明太祖实录·卷七六[M].台北:中央研究院影印本,1968.1398.

[6] 明太祖实录·卷二二一[M].台北:中央研究院影印本,1968.