现今太原盆地重力变化与地表沉降*

玄松柏 申重阳 邢乐林 李 辉

1)中国地震局地震研究所(地震大地测量重点实验室),武汉 430071

2)中国地震局地壳应力研究所武汉科技创新基地,武汉430071

1 引言

太原盆地北起石岭关,南至韩侯岭,东西以边山断裂为界,分别受太谷断裂和交城断裂控制,呈NESW 走向,为典型的新生代断陷盆地。地质学和地震学证据表明晚第四纪以来以0.5 ~1.6 mm/a 的速率扩展[1,2]和约3 mm/a 的地表沉降[3]。大量现代水准测量结果验证了太原盆地继承了第四纪以来的构造活动:胡惠民等[4]的结果显示太原盆地是山西断陷带沉降最为显著的断陷盆地,在10 mm/a 以上;王秀文等[5]给出了太原盆地地表垂直形变形态,认为随着城市用水对地下水的开采需求逐渐增大,地表沉降日趋严重;张崇立[3]认为断陷盆地的沉降是上地幔的局部隆起作用的结果;韩月萍等[6]通过华北地区水准结果获得山西断陷带盆地沉降呈现北端最小,南端最大的空间渐进形态;张四新等[7]的水准剖面结果显示垂直形变幅度基本在20 mm 以内。

目前,关于地表垂直形变的研究以水准和GPS资料和成果居多,而利用重力资料获得地表形变的研究则较少[8-10]。本文利用山西地震监测网重力复测资料和太原基准地震台(以下简称晋祠)绝对重力资料,结合地下水水位变化成果,获得了太原盆地地表垂直形变趋势,以检测太原盆地的地表沉降。

2 资料与方法

2.1 重力资料处理

太原盆地的重力资料包括相对重力联测资料和绝对重力测量资料。2009年以前,仅实施每年3 ~4期的相对重力测量,而未进行绝对重力观测,因此,我们采用盆地内每年实施4 期的重力点平均值的方式来获取太原盆地整体重力变化[8]。2009年以后,华北地区重力网改造,相对重力联测则改为每年2期,部分点位亦有变更,因而,利用晋祠点的绝对重力资料分析其重力变化,一定程度上可反映太原盆地的地表沉降。

2.1.1 相对重力联测资料处理

2009年以前,山西地震监测重力网每年施测3~4 期,其中太原盆地内包括13 个重力点(图1),重力复测资料处理采用拟稳平差的方式,通过资料较完备的4 期平均的方式以减弱季节性变化的影响。由于拟稳点(太原点)在平差结果反映的重力变化较小[11],而地下水位变化则较为明显[12,13],因此,重力复测资料中不包括地下水位变化引起的重力变化。基于此,为了获取太原盆地整体的重力变化趋势,首先将太原盆地内2001—2006年资料完备的10 个重力点分别取年均值,作为每个点的当年重力值,然后根据Ekman et al[8]的思路,将10 个重力点的年均值再进行平均的方法,作为盆地整体重力值(表1),进一步采用最小二乘线性拟合得到太原盆地的重力年变化率。

2.1.2 绝对重力资料处理

2009年以来,中国地震局地震研究所在晋祠开始实施每年两期的绝对重力测量和相应的垂直梯度测量,其精度一般为(1 ~2)×10-8ms-2,至2012年已积累了4年7 期较完备的绝对重力资料,采用最小二乘线性拟合得到晋祠点的绝对重力年变化率。与重力复测资料不同的是,绝对重力资料中包含地下水位变化的重力效应。

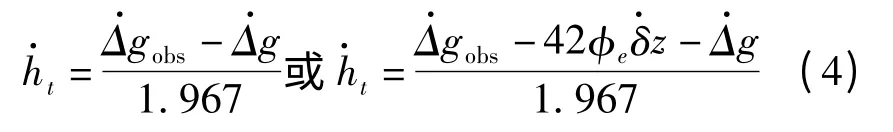

2.2 地表沉降模型

太原盆地周边地堑的隆升量级较小,对于盆地内重力测点来讲,其与断陷盆地沉降的重力效应相比可以忽略,若不考虑地下水水位变化的影响,设地表观测重力变化为Δgobs,地壳平均密度ρc,则地表沉降ht(以向下为正)引起的重力变化Δg表示为:

太原盆地内因城市地下水开采,地下水水位变化较为明显,模型中须考虑地下水水位变化的重力效应ΔgWT,则式(1)变为:

地下水水位变化的重力效应ΔgWT为[14]

式中,φe为岩石的孔隙度,δz 为地下水水位变化。

综合式(1)~(3),取地壳平均密度ρc=2.67 ×103kg/m3,得到地表沉降率为:

3 太原盆地重力变化与地表沉降

3.1 太原盆地重力变化

获得的太原盆地的重力年变化率为(4.3 ±0.5)×10-8ms-2/a(图2(a)),因该重力变化基本不包含地下水位变化的影响,反映了太原盆地重力增加的趋势。

图2 太原盆地及晋祠重力变化时序Fig.2 Sequence of gravity change in Taiyuan Basin and Jinci Area

2009—2012年近4年来,晋祠点绝对重力变化曲线如图2(b),太原台重力变化呈现增大的趋势,其速率为(9.7 ±0.5)×10-8ms-2/a。虽然水准测量结果揭示太原市内以吴家堡为代表的沉降中心沉降量较大[5],而其与晋祠点相距约20 km,根据已有的模拟计算结果[15],其对太原台重力效应影响可以忽略,可以认为绝对重力变化主要由地下水水位变化和点位附近的垂直形变引起。

表1 太原盆地内测点重力变化Tab.1 Gravity changes of stations in Taiyuan Basin

3.2 太原盆地地表沉降

相对重力联测与绝对重力测量结果均显示太原盆地重力变化呈现增大的趋势,若不考虑地下水水位变化的重力效应,将重力变化全部归结为地表沉降的影响,相对重力联测资料显示太原盆地整体以21.8 mm/a 的速率沉降(2001—2006年),与精密水准测量结果[6]相近。是因为相对重力联测资料采用拟稳平差的方式,其中未包括地下水水位变化的影响,考虑到2001—2006年太原台地下水水位以速率约为2 m/a[12,13]下降的重力效应,则2001—2006年太原盆地的整体重力变化率约为8.5 × 10-8ms-2/a,与2009—2012年期间绝对重力年变化率基本一致,说明该时段太原盆地地表沉降是地下水开采和继承性沉降运动的综合效应,地下水开采的重力效应与继承性沉降的重力效应相当。

用绝对重力观测资料进行地下水水位变化改正,以获取因垂直形变的重力效应。晋祠邻近区域含水层为石灰岩、白云岩等碳酸盐类,其孔隙度一般约为5%。2009年以来,太原台地下水水位约以4 m/a 的速率持续上升[13],其重力效应约为8.4 ×10-8ms-2/a,则2009—2012年由地表沉降引起的重力变化为1.3 ×10-5ms-2,表现为6.6 mm/a 的速率沉降。

4 结论与讨论

1)通过太原盆地内10 个点的重力复测资料得到2001—2006年太原盆地重力变化为(4.3 ±0.5)×10-8ms-2/a,地表沉降速率为21.8 mm/a;

2)太原台2009年以来绝对重力年变化率为(9.7 ±0.5)×10-8ms-2/a,进一步结合地下水水位变化成果得到太原盆地地表沉降速率为6.6 mm/a。

2001—2006年地表沉降远远大于2009年以后的结果,究其原因,可能是地下水等的大量开采造成地表大幅沉降。2009年以后,随着汾河清水复流工程的开展和大量饮用黄河水,地下水水位升高并逐渐恢复,则现今垂直运动与地质和近期水准测量结果[3,7]基本一致,主要表现为继承性沉降。

需要指出的是,因山西断陷带是印度板块与欧亚板块碰撞和太平洋板块俯冲作用的过渡部位,地震活动频繁,且文中未对2008年5月12日汶川地震和2011年3月11日日本地震的影响进行分析,若利用重力资料精确获取地表垂直形变特征,则以上两次强震和山西断陷带地震活动对垂直形变产生的间接作用的分析研究十分必要。

1 Zhang Y Q,Mercier J L and Vergély P.Extension in the graben systems around the Ordos(China),and its contribution to extrusion tectonics of south China with respect to Gobi-Mongolia[J].Tectonophysics,1998,285(1-2):41-75.

2 Xu X and Ma X.Geodynamics of Shanxi rift system,China[J].Tectonophysics,1992,208(1-3):325-340.

3 张崇立.山西断陷带垂直形变特征及其成因初探[J].中国地震,1993,9(4):327-333.(Zhang C L.Character-istics and origin of vertical deformation in Shanxi rift system,Shanxi province[J].Earthquake Research in China,1993,9(4):327-333)

4 胡惠民.山西及其邻近地区地壳垂直形变与地震危险性分析[J].山西地震,1993,73(2):23-28.(Hu H M.Crustal vertical deformation and analysis for earthquake risk in Shanxi province and its vicinity[J].Earthquake Research in Shanxi,1993,73(2):23-28)

5 王秀文,郭跃宏,范雪芳.山西地区近期垂直形变场分析[J].地壳形变与地震,2001,(2):64-69.(Wang X W,Guo Y H and Fan X F.Analysis of resent vertical deformation in Shanxi area[J].Crustal Deformation and Earthquake,2001,(2):64-69)

6 韩月萍,等.华北北部地区现今地壳垂直形变特征与地震危险性分析[J].大地测量与地球动力学,2010,(2):25-28.(Han Yueping,et al.Characteristics of present-day crust vertical deformation and analysis for earthquake risk in northern area of North China[J].Journal of Geodesy and Geodynamics,2010,(2):25-28)

7 张四新,张希.汾渭断陷带现今垂直形变与近期地震活动性[J].地震,2012,32(4):123-130.(Zhang S X and Zhang X.Current vertical deformation in the Fenwei faultdepression zone in Shanxi province and future seismicity[J].Earthquake,2012,32(4):123-130)

8 Ekman M,et al.Gravity change and land uplift in Fennoscandia1966-1984[J].Bulletin Géodésique,1987,61(1):60-64.

9 Sun W K,et al.Gravity and GPS measurement reveal mass loss beneath the Tibetan Plateau:geodetic evidence of increasing crustal thickness[J].Geophys Res Lett.,2009,36(2):1-5.

10 邢乐林,等.用拉萨点大地测量资料检测青藏高原地壳的增厚[J].测绘学报,2011,30(1):41-44.(Xing L L,et al.Present-day crustal thickness increasing in Qinghai-Tibetan plateau by using geodetic data at Lasa station[J].Acta Geodaetica Cartographica Sinica,2011,30(1):41-44)

11 玄松柏,等.山西断陷盆地带及其邻区1999—2008年地壳物质密度变化[J].大地测量与地球动力学,2013,(5):7-10.(Xuan Songbei,et al.Density change of crustal material in Shanxi Rift and its adjacent area during 1999 to 2008[J].Journal of Geodesy and Geodynamics,2013,(5):7-10)

12 孟彩菊.太原地震台短水准受水位影响分析及其异常识别[J].地震地磁观测与研究,2010,31(1):77-83.(Meng C J.Effect of water level on short leveling in Taiyuan Seismic Station and identification of anomaly[J].Seismological and Geomagnetic Observation and Research,2010,31(1):77-83)

13 沈晓松,等.原地震台水位异常分析[J].地震地磁观测与研究,2012,33(5/6):178-182.(Shen X S,et al.Analysis of water level anomaly in Taiyuan Seismic Station[J].Seismological and Geomagnetic Observation and Research,2012,33(5/6):178-182)

14 M Battaglia,Segall P and Roberts C.The mechanics of unrest at Long Valley caldera,California.2.Constraining the nature of the source using geodetic and micro-gravity data[J].J Volcanol Geotherm Res.,2003,127:219-245.DOI:10.1016/S0377-0273(03)00171-9.

15 刘少明,高荣胜,贾民育.香山绝对点周围的局部地壳变形及其对重力测量结果的影响[J].大地测量与地球动力学,2002,(2):97-100.(Liu Shaoming,Gao Rongsheng and Jia Mingyu.The local crustal deformation around Xiangshan Absolute Station and its effect on the results of gravity surveying[J].Journal of Geodesy and Geodynamics,2002,(2):97-100)