通往“合理期间”之路

摘要:为标的物的不适约确定一个合理通知期间,德语区近年来兴起的经验是以“慷慨的一个月”为大致平均基准,美国法上则是以出卖人是否可能遭受“不利益”为政策指引。前者着眼于法律适用的统一性和可预期性,但也因过于固定而受到批评;后者具有较强的个案适应性,不过对法律适用的统一性影响较差。应承认通知期间规则背后有多元的制度目标,包括保障出卖人及时补救、搜集有利自身的证据和减少违约损失等。这些政策根据主要可归结为保护出卖人免受不合理的实质不利益。我国适宜构建以有关“不利益”的政策为根本指引,以相对固定的起始范围为辅助工具的合理期间确定模式。《买卖合同法解释》罗列了诸多确定合理期间的考量因素,其中的位阶和内容值得厘清。

关键词:合理期间;慷慨的一个月;有关“不利益”的政策根据

中图分类号:DF525文献标识码:ADOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2014.01.15

一直以来,买卖标的物质量、数量不符合合同要求时,如何在当事人没有约定的情况下确定检验和通知的“合理期间”是理论和实践中的疑难点。 我国《合同法》第158条第二款规定:“当事人没有约定检验期间的,买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知出卖人。买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人的,视为标的物的数量或者质量符合约定,但对标的物有质量保证期的,适用质量保证期,不适用该两年的规定。”有的法院认为,通知的合理期间应截止到标的物使用前如云南省昆明市中院在(2007)昆民三终字第371号判决中围绕房屋质量问题认为,房屋固有质量问题的异议期限截止于入住房屋之前。本文的判例均来自北大法宝数据库,http://vip.chinalawinfo.com/index.asp. (2013-04-11) 或者使用过程中如浙江省磐安县法院在(2009)金磐商初字第515号判决中认为:“买受人在使用前对模板质量是否符合要求进行检验,是其理应履行的一项审慎注意义务,……结合本案合同的内容和履行情况,应将被告提出质量异议的合理期间界定为被告收到原告交付的模板起至被告使用模板过程中止。” ,甚至标的物交付之时对于外观上的质量问题,不少法院倾向认为应当场提出异议。比如在(2005)穗中法民二终字第876号中,一二审法院均强调甲公司没有在接收货物时对彩盒上未压枫叶纹提出异议,对其救济主张未予支持。 ;有的法院没有仔细斟酌合理期间的范围,轻易地援用了两年的最长期间范围;如乌鲁木齐市中院在(2010)乌中民一终字第974号中认为,马某某向张某交付轴承至马某某起诉接近两年,这一期间张某“足以完成”对马某某交付轴承的检验。实际上,法院将两年的期间作为张某提出质量异议的合理期间。 还有的法院结合具体案件将合理期间确定为短暂的几个月。比如,北京市二中院在(2009)二中民终字第12821号判决中将三个月左右的期间作为卷板机纠纷中的合理期间。 可以说,实践中的做法差异很大,期间认定的依据也常不明确。围绕检验和通知规则的适用问题,近年来学界不乏一些评介国外法经验的研究陈立虎,李清CISG第39条第一款在德国的适用与解释[J]苏州大学学报,2011,(5);王金根欧洲民法典草案交货不符通知制度研究及借鉴[J]北方法学,2011,(5)。在第一份文献中考察了不少德国判例,但多集中于1998年之前,未能总结“慷慨的一个月”基准在近十余年的发展。 ,但具体到合理期间的确定方法,深入的研究仍然相对匮乏,所产生的成果也远不能适应司法实践中的需求。2012年出台的《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》(下称《买卖合同法解释》)又出新规,法院可以在检验期约定过短时将其认定为外观瑕疵的期间约定,再根据其他标准确定内在品质不适约的合理期间。 《买卖合同法解释》第18条规定:“约定的检验期间过短,依照标的物的性质和交易习惯,买受人在检验期间内难以完成全面检验的,人民法院应当认定该期间为买受人对外观瑕疵提出异议的期间,并根据本解释第十七条第一款的规定确定买受人对隐蔽瑕疵提出异议的合理期间。” 这便开启了法院干预约定期间之门,但也大大增加了法院确定合理期间的任务。如果不对合理期间的确定问题进行深入的比较法研究,并提出系统的本土化应对方案,合理期间规则适用的难以预期性会愈加严重,而该规则处于基础地位,对合同当事人利益影响巨大,规则适用的难以预期性会对市场交易的有序发展带来十分不利的影响。

现代法学武腾:通往“合理期间”之路——基于“慷慨的一个月”大致基准和有关“不利益”的政策根据另一方面,为合理期间的确定提供明晰、有效的指引,在域外法上也是一个著名的难题,欧洲和美国的法律人都一直在苦苦探寻这一问题的解决之道。近些年来,围绕“合理期间”规则的适用,国际上逐渐生成了两项较有影响力的经验:一是在德语区逐渐兴起,围绕《联合国国际货物销售合同公约》(下称CISG)第39条中“合理期间”规则的适用,以确定性强为优势的“慷慨的一个月”(Grosszügiger Monat;noble month)“noble month”对应德文词“Grosszügiger Monat”。有学者将其译为“理想月”或者“尊贵月”(陈立虎,李清CISG第39条第一款在德国的适用与解释),不过从下文可以发现,德国法院宣称,相比之前德国实践中的作法,“一个月”的期间是“慷慨”(generous)。因此本文将noble month 译为“慷慨的一个月”。 的大致基准,二是从美国法中发展而来,围绕美国《统一商法典》(下称UCC)中违约通知规则以及CISG第39条合理期间的适用产生的,以有关“不利益”(prejudice)的政策根据有关“不利益”的政策根据是指适用违约通知期间时,要以防范出卖人遭受不合理的实质不利益的各项政策为根据。这是美国法上为通知规则合理性辩护的主要出发点。“Prejudice”通常作“偏见”义,但如下文将阐明的,这实质上是出卖人可能遭受的各种不利益。 为指引的路径。由于我国《合同法》第158条中合理期间规则的设计与CISG第39条思路十分接近CISG第39条规定:“(1)买受人如果没有在发现或者应当发现不适约(lack of conformity)的合理期间内向出卖人通知并说明(specify)不适约的性质,那么它将失去主张(rely on)物的不适约的权利。(2)在任何情况下,如果买受人没有在实际交付货物起两年内向出卖人作出通知,其将失去主张不适约的权利,除非该时间范围(time-limit)与合同上的保证期间不符。”本文对该条约英文的引用来自联合国国际贸易法委员会(UNCITRAL)官方网站,http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf,(2013-04-12). ,有必要详细介绍前述两项国际经验的兴起和应用情况,供学界和实务界参考。CISG乃至UCC对通知的内容也有明确要求,而我国对此缺少明确规定。See Adam M. Giuliano. “Nonconformity in the Sale of Goods between the United States and China: the New Chinese Contract Law, the Uniform Commercial Code, and the Convention on Contracts for the International Sale of Goods”, 18 Fla. J. Intl L. 354-356 (2006). 限于主题,本文不再探讨通知的方式、内容以及通知的主体等问题。 本文也将在阐明两者各自特色的基础上,建议我国构建以政策根据为根本指引,以相对固定的起始范围和其他具体方法为辅助的合理期间确定模式。这一模式可使我国“合理期间”的确定之路方向明确,也不乏可操作性和便宜性。

一、“慷慨的一个月”基准的兴起

“慷慨的一个月”基准是指在适用CISG第39条时,将“一个月”作为确定通知期间的大致基准,在此基础上根据个案中的情事进行延长或者缩短。这项基准是从德国司法实践中发展而来,与德国法上的通知规则及其司法实践有着密切的联系。接下来,先介绍德国法上的通知规则及其对不同国际公约的影响。

(一)德国法的严格规则及与相关国际公约的关系

1. 德国法上通知义务的严格要求

德国《商法典》为商事买卖中的买受人规定了标的物检验和瑕疵通知义务,其第377条第一款规定,“买卖对于双方均为商行为的,买受人应当在出卖人交付物之后,以按照有序的(ordnungsmβigem)经营状态可能为限,不迟延地(unverzüglich)检验物,并且当瑕疵显现时,向出卖人不迟延地作出通知。”该条第三款还规定,瑕疵事后显现的,通知也必须在显现后不迟延地作出[1]。可见,德国法为商事买卖的通知规则确立了一个比较严格的时间标准:不迟延。“不迟延”根据德国《民法典》第121条是指“不存在有过错的迟延”(ohne schuldhaftes Zgern),对此加以判断需从主观与客观两个方面出发。主观因素是指买受人的行为要符合一位品性方正的商人的注意义务;客观因素是指按照德国《商法典》第377条中的“按照有序的经营状态”为可行,而这主要取决于物的检验的类型和方法,以及公认的商业风习[1]294。在很长的时间里,德国法院对其《商法典》上规定的通知期间都是按照严格标准执行的:一度只有3到5个工作日。一些有影响的学者认为检验期间和通知期间总共不应超过14天,由于系马克努教授所倡导,它有时也被称为“马克努斯教义”(Magnus-doctrine)[2]。

德国《商法典》第377条的规定源自1861年《共通德意志商法典》(ADHGB)第347条,后者只适用于运送买卖,买受人负有及时检验和瑕疵通知义务,但并不考虑买受人是否具有商人身份。该条的规范目的在于:(1)使出卖人能够采取适当措施来获得证据的保全,(2)使出卖人能够确认物的瑕疵是从一开始便存在,还是因运输损伤而存在,因为后者属于买受人的风险负担范围(参见ADHGB第345条第一款),(3)委托贩卖商和中间商在面临偿还请求的问题时,保护他们可以向其自己的供货前手主张权利,(4)使出卖人可以有机会保管和利用瑕疵物的残值,(5)防范买受人在价格下降时进行可疑、反复的瑕疵投诉(Mangelrügen),来摆脱不利的交易。Vgl. Karlheinz Boujong/Carsten Thomase Ebenroth/Detlev Joost(Hrgs.), Handelsgesetzbuch, Band2, S.477. 根据德国最高法院(BGH)一贯的司法裁判,现行《商法典》第377条主要出于维护出卖人的利益,帮助其确认物的瑕疵、免受买受人的反复投诉,还可以促进商事交易的快速清算以及法律关系的稳定(Rechtsfriede)等。根据当代学说,该条的功能还包括促使出卖人提供适约物(Waren)作为代物交付,并减少损失等。Vgl. Karlheinz Boujong/Carsten Thomase Ebenroth/Detlev Joost(Hrgs.), Handelsgesetzbuch, Band2, S.477 f.

德国《商法典》第377条确立的买受人瑕疵通知规则,与德国《民法典》第438条的瑕疵短期时效制度,虽然具有技术上的亲和性(Verwandtschaft)[3],但是显然不能混同。前者只适用于商事买卖,而后者则适用于各种民事和商事买卖场合;前者功能多样,后者的功能则主要集中于法律关系的及时安定。从法律效果来看,时效制度只是引起相对方抗辩权的产生,而通知制度则是采行“认可的拟制”(Genehmigungsfiktion)效果,标的物被拟制为“被买受人认可”,买受人进而不能主张任何担保权利,包括后续履行请求权、解除权、减价权以及依据德国《民法典》第478条第2款的费用偿还请求权。Vgl. Claus-Wilhelm Canaris, Handelsrecht, (München: Verlag C.H. Beck, 2006), S.448. 只要满足了德国《商法典》第377条的通知要求,就可以保存瑕疵主张的“基础事实”,但此时仍然要适用德国《民法典》第438条短期时效的规定。因此这两项规则适用范围不同、制度功能有别、法律效果殊异。也正是因为这些差别,即使德国债法现代化过程中对有关瑕疵的特殊时效制度进行大幅度改革(尽管并不彻底)学者认为应当完全适用普通时效,但是现行德国法仍然规定了比普通时效略短的特殊时效期间。迪特尔·梅迪库斯债法分论[M]杜景林,卢谌,译北京:法律出版社,2007:51See also Reinhard Zimmermann, The New German Law of Obligations: Historical and Comparative Perspectives, pp.133-135. ,德国商法上比较严格的瑕疵通知规则却未受影响地延续至今。

2. 德国法规则对ULIS中检验和通知规则的影响

德国法上的检验和通知规则在上世纪五六十年代影响了《国际货物买卖统一法》(ULISULIS全称为Uniform Law for the International Sale of Goods,其和《国际货物买卖合同缔结统一法》(Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods,下文称ULF)都在1964年海牙会议完成谈判并于1972年生效,且均为CISG的主要前身。See John O. Honnold, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, (The Hague: Kluwer Law International, 1999), pp.4-10.)的制定。ULIS第38条第一款要求买受人及时检验货物,第39条要求买受人在发现或者有发现可能性时将物的不适约(nonconformity)“及时地”(promptly)作出通知[4]。英格博格·施文策(Ingeborg Schwenzer)教授指出,ULIS第38和39条受到那些国内买卖法规定了十分严苛的通知要求的法律体系,特别是德国法的强烈影响。第39条条文中的关键性术语“及时地”的内涵根据ULIS第11条,应界定为“在该情境下尽可能短的时期”内[4]460,这与德国法上“不存在有过错的迟延”的要求十分接近。

不过,ULIS被认为缺少足够的国际代表性,实际上只被为数不多的国家批准和实施。适用该条约的,主要就是国内法上规定了比较严格的通知要求的国家,如德国和意大利等。而关联ULIS的判例也主要涉及在德国、意大利和荷兰有营业场所的买卖当事人。在被观察到的法律实践中,ULIS第38、39条也被以“与国内对应条文极为相同”的方式来解释和适用:“及时地”时常意味着一段不长于三到五个工作日的期间[4]107-108。

3. CISG对德国式规则的调整

ULIS主要由欧洲国家的学者参与制定,并主要反映了西欧的法律文化。参加海牙会议的28个国家中,有19个来自西欧。See John O. Honnold & Harry M. Flechtner, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, (The Hague: Kluwer Law International, 2009), p.9. 1966年联合国大会决定成立更具国际代表性的组织来“推进国际贸易法的进一步协调与统一”,这便是联合国国际贸易法委员会(UNCITRAL)。该组织在ULIS和ULF的基础上完成了CISG草案,后于1980年维也纳外交会议上完成了全部条文的谈判[5]。CISG自1988年生效,截至2013年4月已有80个国家批准、加入、接受或者继承了这项国际公约参见联合国国际贸易法委员会官方网站,http://www.uncitral.org/uncitral/zh/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html,(2013-04-06) 。

在CISG的制定过程中,德国式的严格规则开始不那么被欢迎和接受。一方面,很多国家并不采行类似的通知制度,比如,英国法仅仅要求买受人在打算解除合同时作出通知。另一方面,即使在规定了检验和通知义务的国家中,通知必须被作出的期间也被很不相同地被决定着,比如,在美国法和荷兰法上,通知在实际发现或者可能发现不适约之后的一段合理期间被作出即可[6];意大利则规定了一个精确的通知作出期间,其《民法典》第1495条第一款规定,“买方在发现瑕疵之后八日以内不向卖方告知场合,失其对于担保的权利。”参见:意大利民法典[M]陈国柱,译北京:中国人民大学出版社,2010:270。该版本是陈国柱先生根据日本风间鹤寿先生1983年版的日译本译出,反映当时意大利《民法典》的规定。从费安玲等学者所译的新近规定来看,文中有关瑕疵通知的规则截至2003年底仍未改变。(参见:意大利民法典[M]费安玲,等,译北京:中国政法大学出版社,2004:361-362) 不仅这些发达国家之间由于制度殊异而存在意见分歧,买受人的通知期间制度还引起了工业化国家和发展中国家的激烈交锋:发展中国家的代表强调通知规则的严苛后果对这些国家的买受人是不可接受的,因为他们正是处于需要从工业化国家购入大量先进设备的阶段,而其国内的买受人显然缺少必要的技术和经验来进行有效检验[7]。

在持续的争论之后,“ULIS第38、39条相当严格的检验和通知要求已经被确定抛弃。”[8]最终,CISG对买受人通知的期间要求,从“及时地”改为“合理期间内”(within a reasonable time),而第40条又规定了适用通知规则的例外:出卖人知悉或者应知瑕疵而未披露的场合不适用该通知期间。此外,还设计了第44条——一个其他法律体系未曾有的条款。根据该条,未能及时通知的买受人,如果能证明有合理理由致使其未能符合CISG第39条的通知要求,仍可以降低价格或者主张利润损失之外的损害赔偿See Lisa M. Ryan, “The Convention on Contracts for the International Sales of Goods: Divergent Interpretations”, 111-112. See also Ingeborg Schwenzer, “National Preconceptions that Endanger Uniformity”, 108-109. 不过有学者通过考察截至2006年的译为英文的判例,指出在总数不多的涉CISG第44条判决中,罕有欠发达国家的买受人获得第44条保护的情形。See Richard M. Birch Ⅲ, “Article 44 of the U.N. Sales Convention (CISG): A Possible Divergence in Interpretation by Courts from the Original Intent of the Framers of the Compromise”, 4 Regent J. Intl L. 4-15 (2006). 。用施文策教授的话来说,总体来说,CISG“第38和39条以及第44条结合来看,更加接近那些国内法规定了合理期间内有通知义务的法律体系,而不是那些完全没有规定通知要求或者规定了非常严格通知期间的法律体系。”[8]109

(二)“慷慨的一个月”基准的形成和发展

伴随CISG规则的调整,德国法院在适用CISG时也逐渐从两周甚至几天的标准拓展到更宽松的期间。虽然通知期间的确定当然要受到个案中物的性质、瑕疵性质等因素的影响,但一项以一个月为大致平均基准的实践经验开始形成并展示出国际影响力。

德国联邦最高法院在著名的1995年贻贝案(mussels-case)中,主张了“一个月期间”。在该案中,买受人在物的不适约被发现或者应当发现六周后作出通知。这被认为是太迟了,最高法院提到,“一个月”是慷慨的(generous),而且作为合理期间是可接受的See http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950308g3.html#ctoc, (2012-12-7);See also Ingeborg Schwenzer, “National Preconceptions that Endanger Uniformity”, 112. 。德国最高法院在1999年的造纸机设备判决中更明确了对一个月左右期间的支持态度。该案件的事实是:1993年4月7日买受人收到所购买的碾磨设备(Grinding device),后于17日投入运行。4月25日机械发生故障,26日碾磨设备彻底失灵。买受人起先没有对设备本身采取行动。不过,5月17日,买受人收到投诉,称该设备使用期间生产的纸张里有锈迹(rust)。于是买受人在5月27日任命了一名专家确定锈迹的原因。6月11日,被送达的专家报告指出锈迹归因于这台碾磨设备。紧接着三天后(6月14日),买受人便将设备的不适约通知了出卖人See http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991103g1.html,(2013-01-15). 。与1990年代初期严苛的通知要求相比,引人注目的是法院认为这项通知是在合理期间内作出的,尽管距标的物交付已经过了两个多月,距不适约的第一次迹象也已过七周(4月25日至6月14日)。最高法院认为,在设备失灵的时候,买受人应该意识到质量问题。在那个时候,CISG第38条的检验期间开始起算。最高法院假设买受人有一周的时间来决定是否选择以及任命专家,又假定两周的时间对于准备专家报告是充足的,据此计算得出总共三个周的检验期间。在此刻,CISG第39条的通知作出期间开始起算。由于法院假设了四周的通知作出期间,再加上三周的检验期间,买受人的通知仍然在总共七周的检验、通知期间届满之前作出See http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991103g1.html,(2013-01-15), See also Ingeborg Schwenzer, “National Preconceptions that Endanger Uniformity”, 112-113. See also Karlheinz Boujong/Carsten Thomase Ebenroth/Detlev Joost(Hrgs.), Handelsgesetzbuch, Band2, S.494. 。在这份裁决中,法院明确将“四周作出通知的期间”类型称为“常规的”(regelmβig),也就是“循常的”(regular)或者“正常的”(normal) See Ingeborg Schwenzer, “National Preconceptions that Endanger Uniformity”, 113. See also Karlheinz Boujong/Carsten Thomase Ebenroth/Detlev Joost(Hrgs.), Handelsgesetzbuch, Band2, S.494.。皮特·施莱希特里姆(Peter Schlechtriem)教授就该案指出,至少对于复杂的货物来说,相比之前严苛的要求,这是一个受欢迎的发展和进步。Peter Schlechtriem,Comments on Bundesgerichtshof VIII ZR 287/98, 3 November 1999,translated by William M. Barron, Birgit Kirtz, and Peter Konwitschka,http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991103g1.html, (2013-1-15).

这样的规则逐渐引起了瞩目。瑞士最高法院随后跟随,支持了卢塞恩州法院的判决,后者在裁决中允许买受人对有瑕疵的二手纺织品清洗机有一周的检验期,之后还有一个月的通知期间[8]114。在2005年3月15日至16日维也纳举行的“联合国国际货物销售合同公约25周年”会议上,CISG第39条的报告人认为,涉及买受人物的不适约通知期间的判例法,显示出“向‘慷慨的一个月方向的谨慎汇聚。”[9]而“慷慨的一个月”这一概念在1997年又被介绍到英语学术圈[10],引起了英语区学者的广泛反应。需要再次强调,慷慨的一个月对于德语区来说是一项缓和性标准,法院原本按照本国法传统采行总共几日或者两周的严苛做法,后配合国际条约的规则逐步宽松,因此一个月通知期间对他们来说可以称之为“慷慨的”,但至于一个月左右通知期间究竟是否符合可称为“合理的”还是要根据个案进行评判。

在学术界,这一标准的力倡者是作为CISG咨询委员会CISG咨询委员会(the CISG Advisory Council)是一个2001年由学者自发建立的非官方组织。创建者包括美国的阿兰·范斯沃思(E. Allan Farnsworth)、德国的皮特·施莱希特里姆(Peter Schlechtriem)等。该咨询委员会成员只有十几人,由来自英国、法国、德国、意大利、美国、日本、俄罗斯、中国等地的合同法和比较私法领域的著名学者组成。其发表的意见已经为越来越多的学者乃至美国联邦地区法院裁决所引用,以至于有人称刚刚成立十年左右的CISG咨询委员会已经“成年”。See Joshua D.H. Karton, Lorraine de Germiny, “Has the CISG Advisory Council come of Age?” 27 Berkeley J. Intl L. 448 (2009). 成员的施文策教授,她也是德语区CISG研究领域较有影响的专家。施文策教授提到,“慷慨的一个月”基准“是一个至今仍受争议的标准,它受到那些实行更严格的通知期间标准和几乎不规定通知期间标准的双方面反对,但这却可能在长期获得接受,成为促进CISG统一适用的初步粗略判断基础。”[8]114有学者在2012年通过研究“慷慨的一个月”标准生成后多年的德国判例,认为尽管德国联邦最高法院自1999年以后的12年间未明确将其作为一项基准,但最高法院的判例并不与其相矛盾,而许多下级法院更似乎明确地以其为“基准”(benchmark)。更重要的是,在2005年之后有关适用CISG第39条的判例中,再未见(原)德国式的很短通知期间的报告[10]196。还有学者指出,“慷慨的一个月”理论(“noble month” theory)已经取得了一个良好的开端,不仅仅在德国和瑞士发挥作用,还影响到其他地区的法院。尽管其也受到来自国际方面的阻力,不过一个根据货物种类而确定的相对固定期间,作为区分不同情事的起点或者有利位置(vantage point),将增加法律安全性(legal security)[11]。我们可以总结说:“慷慨的一个月”的标准已逐步成为德语区适用CISG“合理期间”规则的重要经验,在司法实践以及学术界具有广泛影响力,在我国合理期间制度研究中应当予以关注,并适当参考、借鉴。

二、有关“不利益”的政策根据的发展有关“不利益”的政策根据,是指通知规则的正当性基础奠定在防止出卖人因通知的失败而遭受实质不利益的各种政策上,合理期间的确定和期间经过后的法律效果应以这些政策根据为指引。这是一项从美国法中生长出来的法律经验,其先被用来解释美国本土的违约通知规则,后被倡导适用于CISG第39条。接下来先对美国违约通知规则的产生、修订及其背后的政策依据演变加以介绍。

(一)现行美国违约通知规则及其早期根由

1. 适用中的违约通知规则及其渊源

目前在美国绝大多数州得到适用的UCC第2-607条第三款a项规定:“如果一项给付已被接受(accepted),买受人在发现或者应当发现任何违约时,必须在一段合理期间内向出卖人通知违约,否则将被排除(bar)所有救济。”[12]该条款继承自萨缪尔·威利斯顿(Samuel Williston)教授起草的1906年美国《统一买卖法》第49条。后者是有关接受(acceptance)不妨碍损害主张的规定:“在当事人没有明示或者默示约定(implied agreement)的情况下,买受人对物的接受不影响出卖人因违反销售合同或者销售中的任何允诺或者担保,而对损害或者其他法律救济负责。但是,在物的接受之后,如果买受人没有在知道或者应当知道出卖人违反允诺或者担保后的合理期间内,向出卖人作出违约通知,出卖人将不再负责任。”[13]有学者指出,无论是UCC还是《统一买卖法》中的违约通知规定,都不是“普通法的一般要求”,英国《货物买卖法1893》中就不包含与《统一买卖法》第49条可相比较的通知规则[14]。威利斯顿教授阐述道,《统一买卖法》第49条的但书给买受人的权利施加了“先决条件”(qualification),这一限定条件的“合理根据来自商事实践、一些裁决以及欧洲大陆法”[13]846-8457。约翰·海茨(John C. Reitz)考察后认为,威利斯顿教授在其起草《统一买卖法》草案第49条时,从当时的德国《商法典》(1897年)“至少受到了启发”。[15]

与德国《商法典》第377条相比,美国法上通知规则已经发生了明显改变,其中之一便是通知的时间要求为“合理期间内”而非“不迟延”。UCC第2-607条的官方评论还强调其与善意的相关性:通知时间须要根据适用于商人的商业性标准来确定;对于一个零买的消费者(retail consumer),通知的“合理期间”要根据不同的标准来确定,以便此时可以进行延展,因为,“通知要求是为了击败商业上的恶意,而非排除一个善意消费者的救济”[16]。

2. 违约通知规则的早期根由:应对“接受”的法律效果分歧

威利斯顿教授在引入违约通知规则时,是将其与物的接受制度(acceptance of goods)紧密联系在一起的。其分析道,在美国法上,对于“一个接受了物之后又因其质量不足而诉求损害的买受人的权利”,存在很大的困惑。“问题简单地说是:对于一个有权解除合同或者拒绝继续进行的合同当事人,他却允许违约方将合同继续进行并接受了其有瑕疵的履行,这是否表明存在这样的合意:此时履行作为全部义务以完全清偿的状态被接受?”威利斯顿教授倾向于认为:“当不充分的(insufficient)履行被买受人接受时,其不应被排除不充分导致的损害的填补,除非买受人同意将提供的物作为所有权利的完全履行来接受。”没有理由说“领取物这一单纯事实”就表明了这种同意[13]847。不过,在当时的美国法上对这一问题的处理仍处在严重分裂中,尽管在很多裁决中对物上权利的接受(take title to the goods)不意味着放弃对物的质量问题的主张权利,但这样的观点在美国的一些州并不被支持。特别在影响较大的纽约州,接受物上的权利被认为表明买受人以这样的同意接受物:“出卖人有关货物质量方面的义务已经完全履行(full satisfaction)”。而这又被其他一些州法所跟随[13]851-853。在这种背景下,接受了物之后毫无异议地保留和使用该物达一段相当长的时间具有什么意义呢?威利斯顿教授提到,这样的行为确保了以下有力的推论:或者物正是合同所要求的,或者买受人满意于接受该物以代替合同约定的物。在很多判例中都强调了及时作出瑕疵通知的重要性。正如缅因州最高法院所述:“接受的事实,作为一项证据,在完全或者充分履行的问题上具有很大分量。首先,这导致了重要的推断,那就是交付的物实际上与合意相符。接下来,这是对所有质量瑕疵弃权的某种证据,即使物没有如此相符——证据的力量多多少少根据案件的具体环境。如果物在接受时或者之后的合理期间内没有提出异议,那么弃权的证据,除非得到解释,可能是特别有说服力的。”[13]852

可见,在20世纪初的美国法上,围绕“物的接受”的法律效果存在严重的分歧:一种意见是物的接受本身表明买受人对其所接受的物的质量状态表示认可,因此出卖人也就完全履行了有关质量的义务,买受人不能再主张质量问题的损害赔偿;相对立的意见是买受人对物的受领本身并不能表明其认可了出卖人的完全履行,因此除非买受人确实存在这方面的同意,其不应影响买受人有关质量问题的损害主张。在两种意见的交锋中,困难和焦点逐渐集中到如何确定买受人在接受时是否同意“接受便是承认出卖人的完全履行”。此时,买受人在接受物时或者接受物之后的合理期间内是否提出异议就成为格外重要的考量因素。威利斯顿教授一方面倾向于认为单纯接受物本身不意味着对出卖人完全履行的认可,同时也认为,在接受物时或者接受物后的合理期间内如果买受人不提出异议,那么可以认为这是物符合合意,或者买受人对物的质量问题主张弃权的有力证据。在这种折中意见的背后,体现了威利斯顿教授没有采取“物的事实受领”和“物的完全接受”的区分,也没有彻底放弃通过“物的接受”可以“推定”完全履行的思路,而只是对其进行了延缓——延展到接受后的一段“合理期间”经过之后。

1924年威利斯顿教授在其买卖法专著的第二版中,细致论述了他试图用通知规则来平衡买卖双方利益的目的。他认为需要提出一项有确定性的规则来避免双方当事人的“难境”(hardship):一方面避免买受人接受了物的权利,就当然地排除了出卖人的义务(这会给买受人带来了难境);另一方面避免在买受人接受物时没有异议的情况下,却依然可以在时效法期间内任何时候主张物的瑕疵(这会给出卖人造成了困苦)。因此,一项有关及时通知的工具被加入到立法中。这样的通知或者异议在一些判决中被认为是与认可瑕疵物与否的重要证据,但是法律使其成为“绝对的条件”(absolute condition)。只有服从这项要求,买受人针对出卖人的权利就才不会被接受所消灭[17]。威利斯顿教授的意见在当时具有一定合理性,可之后却引起了长久的反思乃至批评[18]。

UCC在上世纪五、六十年代陆续获得美国绝大多数州的批准适用,取得了远超过《统一买卖法》的成就[19]。UCC中的规定仍然体现了“接受”的较强法律效果:可以正当化出卖人主张价金的权利,因为其通常意味着经过合理机会的货物查验,物已表明适于合同或者买受人将不顾不适约而领取或者保有该物[20]。从这种角度看,威利斯顿教授引入通知规则的合理基础在UCC中仍没有完全消失。也仍有学者主张,通知的存在必要性主要基于“物的接受”的强法律效果,一些具体分析还与UCC的规则结合了起来[21]。

(二)有关“不利益”政策的成熟与UCC第二编的修正

一个意味深远的变化是,1995年约翰·冯塞卡(John R. Fonseca)教授在对第四版《威利斯顿论买卖》第三卷进行补订时,刊载了《作为法律问题的违约合理通知》一文的部分内容,明确改变了威利斯顿教授将合理期间的确定作为事实问题的一贯立场[17]39-40。指出在成功的诉讼策略中不应低估通知规则的政策根据(policy rationale),正是法院所援引的政策根据为裁判提供了正当根由。这些政策根据包括:第一,保护出卖人调查诉争违约事实的权利。第二,保障出卖人对物的买卖的终结权利(right to finality)。第三,保护出卖人补救(cure)诉争违约的权利。第四,鼓励谈判以实现争议的解决(settlement)。该文还详细考察了每一政策下的典型案例,也涉及累积多项政策或者未明确政策的案例[22]。可以发现大多政策根据都与对出卖人利益的保护息息相关,而这些政策在大量判决中占据显著的分量。

实际上,上世纪七八十年代以来,越来越多美国学者注意到从政策基础的角度来观察和分析通知规则的适用See George Frank Hammond, “Notification of Breach under Uniform Commercial Code Section 2-607(3)(A): a Conflict, a Resolution”, 70 Cornell L. Rev. 525(1985). See also William H. Henning, William H. Lawrence, “A Unified Rationale for Section 2-607(3)(A) Notification”, 46 San Diego L. Rev. 573(2009).美国法院在很长的一段时间已经坚持了这种做法,比如,美国第四、第五、第八联邦巡回法院都明确认为UCC§2-607(3)的适用必须以该条款背后的政策为指引。See Geoffrey C. Rapp, “Annual Survey of Michigan Law June 1, 2002 - May 31, 2003”, 50 Wayne L. Rev. 401-402 (2004). 。詹姆斯·怀特(James J. White)和罗伯特·萨默斯(Robert S. Summers)教授有关UCC通知规则背后政策的总结在司法界和学界都广为引用怀特和萨默斯教授有关通知规则背后的政策问题的考察,被很多法院和学者援引。See Derek Devgun Faegre & Benson, “Reasonable Notice of Breach as a Question of Law”, in John R. Fonseca, Williston on Sales, Vol.3, August 1995 Cumulative Supplement, p.514. See also John C. Reitz, “Against Notice: A Proposal to Restrict the Notice of Claims Rule in UCC”, 582-583. 。他们早期总结为以下三项政策:第一也是最重要的理由是使出卖人能够校正、更换或者有机会补救,最终减轻买受人的损失和出卖人自身的责任。第二是给出卖人提供一个武装自己的机会来进行协商和诉讼。最后也是不太重要的政策是如时效法那样,出卖人一个精神安宁(mind balm)[23]。不过,这最后一项政策遭到了激烈的批评,学者们多认为通知规则不应当也不必来发挥类似时效的功能;相反怀特和萨默斯教授被认为似乎未重视善意的作用[24]。两位学者在后期的著作中,增添了一项新的政策,即切断那些不被信赖的迟缓主张(tardy claim),他们认为这类主张是可疑的[23]656。

美国学者逐渐认为,威利斯顿教授引入美国法的违约通知规则,奠定在一个并不牢固的“假定”之上,即买受人在一段时期内毫无异议地保有物,可以假定(presume)物符合合同要求,或者买受人愿意接受该物以代替适约之物。这种假定在很多场合都不具有说服力,尤其对那些尚未支付全部价款的买受人;而对于那些尚未发现违约的买受人,这样的假定更是毫无道理[8]540。即使在“物的接受”具有较强的法律效果情况下,出卖人值得保护的信赖利益也必须是合理的、确实的。这种信赖利益的合理性不能从类似禁止反言(estoppel)的教义本身中找到,而只能从别处寻找[24]540。出卖人至少要显示出其确实存在因买受人的迟延通知而遭受不利益的可能性。而法院也必须在审理时结合个案考察出卖人可能承受的各种不利益类型。海茨在详细地考察了每一个不利益的类型之后认为,每一种以不利益为基础的论据,如补救和减少损失机会的丧失、证据收集机会的剥夺、针对第三方主张机会的错失以及防止类似责任的发生等都不足以单个地为所有案件提供正当性基础。通知规则不应作为“时效式”(limitations-style)的规则宽泛适用,而应作为“迟误式”(laches-style)规则在相对狭窄的范围内适用[24]547-548。根据这种意见,通知规则的合理性基础必须奠定在广泛的政策基础上,其严苛效果也有必要得到缓和。

在本文看来,威利斯顿教授在受到德国《商法典》等欧陆法规则启发,引入违约通知规则时,其实是为了解决一个相当“美国”的问题:调和“接受”法律效果方面的分歧。这很大程度上源于美国法未像英国法那样明确区分接受(acceptance)与受领(take delivery)。英国《货物买卖法1979》第37条第一款规定,买受人怠于受领,“对任何因疏于受领或者拒绝受领交付(refusal to take delivery)引起的损失以及货物照顾和看管的合理费用负责。”第二款则规定:“本条不影响出卖人在买受人的疏于受领或者拒绝受领交付构成拒绝履行合同时的权利。”本文援引的英国《货物买卖法1979》(Sale of Goods Act 1979)英文来自Westlaw数据库http://westlaw winter national. com. [2013-10-07]. 英国学者对接受和受领的区分也有清晰的认识, 如米歇尔·布里奇(Michael Bridge)教授指出的,《货物买卖法1979》在货物的接受和它们的受领之间作了区分。“这种区分并未非常精确地被勾勒,但毫无疑问实际存在。例如,买受人未能在一段期间受领货物,不过后来接受了货物。或者其可以接受货物(在检验之后签署认可书),但后来未能受领货物。法案没有给买受人施加任何受领交付的独立义务,尽管其在因疏于受领、绝受领或者迟延受领交付场合规定了一定制裁”[25]。

美国法早期未明确建立受领与接受的效果区分,所以威利斯顿教授不得不试图解决“接受”本身的效果分歧问题。如前所述,他采取了折中方案,一方面没有否定接受所具有的强法律效果,另一方面使得这种效果被延缓,使得通知成为获得救济的关键因素。其思路是将通知规则打造为绝对的救济排除技术。不过,如前文缅因州法院所指出的,接受的事实也罢,合理期间内的沉默事实也罢,不过是作为法院“推断标的物相适约”的证据。这种推断是用来妨碍买受人有关违约事实的证明的顺利完成,只应该在事实证明环节对法官心证发生作用,而不应该是严格的救济排除技术。威利斯顿教授一旦采纳了严苛的救济排除效果,就埋下了这样一个隐患:通知规则效果严苛,严重影响买受人利益,所以其正当性的基础便难以仅仅奠定在“接受”或者“合理期间内沉默”这类事实在“证明”层面的意义上。伴随着司法实践中通知规则对买受人造成“严苛后果”的日益显露,法院不得不为违约通知规则寻找其他更丰富、更有力的政策基础。最终的结果是,缓和违约通知规则效果严苛性的观点逐渐占据上风,而UCC第2-607条第三款a项也被修订。

2003年UCC第二编大幅修订。修订后的第2-607条第三款第a项规定:“如果一项给付被接受,买受人必须在其发现或者应当发现违约后的合理期间内通知出卖人,但是及时通知的失败仅在出卖人因此遭受不利益(prejudiced)的范围内,排除(bar)买受人的救济。”[26]这一修订反映了法律界对通知规则严苛后果的缓和努力,体现了买卖合同当事人之间一种新的利益平衡[27]。修订后的UCC第二编是否以及如何被美国各州采纳仍有待观察比如德克萨斯州的一份研究认为这一条款的修改重大而有问题(questionable),不过并未提供细致的分析。See George E. Henderson, “A New Chapter 2 for Texas: Well-Suited or Ill-Fitting”, 41Tex. Tech L. Rev. 256-257 (2009). 实际上,UCC修订后第二编在各州立法机构受到的抵制,主要源于修正案倾向于增加消费者的保护,部分减少对出卖人的利益照顾,因此引发了经济界的不满。See Linda J. Rusch, “A History and Perspective of Revised Article 2: the Never Ending Saga of a Search for Balance”, 52 SMU L. Rev. 1684-1685 (1999). ,但是鉴于美国统一州法委员全国大会和美国法律协会的代表性和影响力,可以说在通知规则的法律效果方面,以有关“不利益”的政策根据为指引已经成为美国法律实务界和学术界中较有影响、较成熟的一种立场。

在美国法的发展过程中,有关“不利益”的政策根据是在缓和通知规则法律效果的层面发挥作用,其并不直接针对“合理期间”的确定问题,但是,由于有关“不利益”的政策根据被理解为违约通知规则得以存在的正当根由,因此对于“合理期间”的确定无疑也具有指引作用。在美国法上,对于合理期间的确定结果,四个月以上期间经过后的通知,常常被法院认为是不及时的或者不合理的,甚至也有判例显示三周、五十天或者两个月也是不合理的[28]。对于食品来说,有法院认为,买受人收到不适约的马铃薯后第八天发出通知,四天后出卖人收到通知,也是通知不及时的;“十二天对于易腐败品的交易来说太长了。”不过在该案中,听证官怀疑买受人是否按善意行事。See James J. White & Robert S. Summers, Principles of sales law, p.656. 不过,对于消费者来说,确实存在超过四个月的较宽松的情况对于消费者,有时法院认为四个月也并非不合理。See James J. White & Robert S. Summers, Principles of sales law, p.657. 。可以说,对于合理期间的确定必须要结合具体案例中标的物的性质以及交易习惯等各方面因素来考量。

(三)围绕CISG第39条的美国学者立场

CISG中的通知规则要求在买受人“合理期间内”作出通知,这意味着相比德国《商法典》,UCC对通知作出时间的规定更贴近CISG的要求。美国学者针对“慷慨的一个月”基准进行了分析和商榷。哈利·福莱希特纳(Harry M. Flechtner)教授认为,“作为大致平均值”的一个月期间(one-month period)“试图在受到短期通知期间影响的地区和国内法传统上更宽松的地区之间,寻求国际性导向的妥协”,确实具有积极作用这种促进CISG在国际层面尽量统一适用的努力备受肯定。See Larry A. DiMatteo et al., “The Interpretive Turn in International Sales Law: An Analysis of Fifteen years of CISG Jurisprudence”, 24 Nw. J. Intl L. & Bus. 430-431 (2004). ,但为CISG第39条的合理期间设置“假定”却背离了公约起草者的意图。“起草者本可以轻易地在39条第一款中包含一项假定的期间,而公约条文的协商过程将会是达成具有国际性可接受妥协的合适环境,”但他们“却避免设置特别的期间,而是选择了一个根本上灵活的标准——‘合理期间——设计来根据每种情况的事实改变。”“为第39条第一款建立一个假定的‘合理期间会侵害公约起草者的职务以及缔约国家的独立主权。”[29]他还认为即使是德国最高法院后来也没有完全坚持“慷慨的一个月”的标准,德国联邦最高法院在2006年似乎拒绝了上诉法院有关通知的通常合理期间是一个月的假定。该院在一件判决中评述道:“每个个案的具体情境在衡量期间时具有决定性影响,因此,为瑕疵通知确定一个严谨的固定期间是不可能的。”福莱希特纳教授认为这是一个令人鼓舞的发展,因为如果从公约条文本身中无法找到相关假定(presumptions)的话,那么提倡设置一个特别的合理期间假定并不合适[30]。

不过,福莱希特纳教授也提出一项“测试”(test),用来决定买受人的通知是否在第39条第一款的合理期间内。该测试探寻的是出卖人是否因买受人通知的迟延遭受了“实质的不利益”(substantial prejudice)。“这一测试牺牲了假定期间的可预期性,但似乎更能追随公约起草者采取的路径。”其一方面保存了第39条通知规则在公约结构中的功能,另一方面确保通知要求“不超出其作为次要或者派生义务的恰当角色”,这一角色旨在促进而非抵触公约的主要目的:“要求出卖人按照合同要求的质量和方式交付物,以及使买受人有义务按照约定付款。”[31]不难发现,福莱希特纳教授所提出的测试,正是基于美国法上有关“不利益”的政策根据而构建的路径。不过如前所述,UCC修订后的方案是用“不利益”的政策根据解决合理期间经过后的“救济排除范围”——法律效果的严苛性问题,而美国CISG学者的提议是用这一政策来解决“合理期间确定”时的固定化问题。在前一场合,如果出卖人没有遭受不合理的实质不利益,那么买受人即使怠于通知,最终也不会被剥夺救济;在后一场合,如果出卖人没有遭受不合理的实质不利益,买受人可以获得一个相当宽松的合理期间,但仍然必须在该有限的期间内作出通知,否则仍将丧失全部合同救济。也就是说,有关“不利益”的政策根据虽然被试图“借鉴”到CISG中发挥作用,但UCC修订后的方案无法照搬到CISG第39条的解释和适用上,而必须根据国际公约的既定规则作出调整,对买受人的利益平衡效果也有所减弱。

由于政策路径实行的是“软”控制,在对具体的合理期间确定进行指引时难免失之宽泛。美国学者对CISG适用15年时的情况进行总结时便感觉千头万绪,认为有关合理期间的法院意见毫不统一[32]。而另一方面,美国法院作出的涉及CISG的判例也并不多,从1988年至2006年仅有大约50件,且多数未报告[33]。在适用CISG第38和39条时一些注重域外法判例参考的美国法院,最终在合理期间的确定结果上也并不十分宽松[34]。可以说,有关“不利益”的政策根据尽管从理论上更贴近CISG中“合理期间”规则的思路,但其究竟能在适用CISG的司法实践中发挥何种作用仍是一个有待考察的问题。

三、我国“合理期间”确定的政策指引和操作方法如果说从德国法传统中生成的“慷慨的一个月”的路径格外体现合理期间确定的可预期性,更追求法律适用结果的统一性,那么在美国法中成长出来的有关“不利益”的政策根据路径则更重视“合理期间”在个案中的妥当性,更依赖政策本身的导向作用。对于CISG公约的适用来说,德国法和美国法提供的解释方案一如既往地体现着不同的法律智慧。

那么,在我国研究合理期间的确定之路时,应当如何借鉴前述经验呢?两项经验各有优点和不足,我们应避免完全倒向一方的路径,应注意兼顾法律适用的可预期性和灵活性。我们认为,鉴于美国法规则与CISG乃至我国《合同法》中通知期间“合理性”要求的更具近似性,可以考虑,以政策根据为根本指引,以大致平均基准或者供参考的“起始范围”为辅助工具。提倡这一路径的考量还在于:(1)世界上研究CISG的一些主流学者对“慷慨的一个月”这种显得固定的标准仍然持慎重的态度,CISG咨询委员会便没有表态支持一个“固定的期间”(fixed period),在该委员会发布的第二号咨询意见中,就指出“固定期间—不论十四天、一个月还是其他类似期间,不应当在不考虑案件具体情况的抽象层面被认为是合理的。”[35]而我国司法实践中偏于机械的情况较多,如果连统一的政策指引都尚未确立,却强调固定基准的作用,容易导致法院对通知期间的制度功能更加忽视,甚至加剧机械司法的现象。(2)有关“不利益”的政策根据与“慷慨的一个月”基准的路径相比,虽然在法律适用的可预期性及结果统一性方面影响较弱,但对个案具体情况的适应性较强。更重要的是,前者对后者具有很强的包容性,如前所述,德国法上瑕疵通知规则的产生也是奠定在保护出卖人利益的基础上,可以说,有关“不利益”的政策代表着两大法律体系类似制度的共通目的和功能。(3)最重要的,通知期间规则得以存在的正当性基础在于保护出卖人值得保护的利益免受不合理侵害。忽视了这一根本政策便在适用通知规则和确定合理期间时失去了方向,容易造成不公平和不合理的结果。“慷慨的一个月”的大致基准反映的是司法实践在一定范围内的通常做法,这对于法律的可预期性和交易的稳定具有重要作用,但这种基准本身可能随着贸易行业和交易习惯的改变而变化,更会伴随具体交易情事而变动,因此更适宜作为辅助性、参考性的标准。因此,本文认为,适宜将有关“不利益”的政策根据作为根本指引,将相对固定的基准或者起始范围作为辅助参考因素。

(一)有关“不利益”的政策根据作为根本指引

在我国,无论是立法还是司法解释都没有提示通知期间的政策基础,在司法实践中法院由于缺少政策根据的指引,在认定合理期间时往往把握不住方向。借鉴前述域外法的经验,可以认为期间规则必须由多项政策根据予以支撑。一般性的定纷止争功能与时效制度功能发生重复,并不足取,况且我国已经规定了相对较短的普通诉讼时效梁慧星先生指出,《民法通则》中的2年时效过短,明显受到前苏联民法思想影响,将来制定民法典时,应将普通时效期间延长,使其不短于5年。(参见:梁慧星民法总论[M]北京:法律出版社,2011:254) ,更不适宜再添加一项常常更短的期间限制;只适宜考虑保障商事交易迅捷和安全的制度目标。减少违约造成的损失的理由只能够作为次要的政策根据,因为即使违约损失扩大,也仅应该影响“损失扩大部分”的权利主张,而不应该排除买受人的全部救济,不过,鉴于我国未建立与有过失的完善规则,而且与有过失规则本身存在证明要求较高的问题,可以将这一政策归入支持通知规则的次要根据。督促证据调查的制度功能也类似,通过证明责任的分配可以很大程度上防范出卖人遭受不利,唯出卖人仍可能因为无法搜集对自身有利的证据而遭受不利益,因此可以考虑其作为次要的政策依据。

值得指出的是,出卖人的补救利益值得保障。德国债法改革后赋予了出卖人后续履行(Nacherfüllung)在可除去瑕疵场合,相对于其他法律救济的优位(Vorrang)[36],这也被称为出卖人的二次供与权(Recht des Verk?ufer zur zweiten Andienung)[37]。由于迎合了合同当事人的利益,其合理性广受肯定:对于双方当事人来说当瑕疵出现时,“首先关心的是修理或者更换,而不是合同的解除或者价金的减额。”[38]美国法上长期存在出卖人的补救权(the right to cure),这体现在UCC第2-508条规定的两种补救类型:合同履行期限届满前的补救与合同履行期限届满后的补救[39]。出卖人的补救权具有很强的效力。如果买受人错误地拒绝出卖人的补救,将导致出卖人违约的消除,从而排除买受人基于违约的所有救济。与此同时买受人将按照UCC第2-709条对不适约物的价款负责,或者按照第2-706条对转售价格与合同价格之差负责,除去因物的不适约而节省的部分[23]516-517。

我国法虽然没有明文规定出卖人的补救权或者继续履行的优先地位,但是从买卖双方利益平衡和买受人应“合理”选择救济手段的角度来看,出卖人的补救利益都是值得保障的,而该利益的实现基本上只能仰赖于通知规则的帮助。毕竟,大多数情况下只有买受人通知了物的不适约,出卖人才有可能及时进行修理、更换或者采取其他补救措施。买受人怠于通知,出卖人补救利益将很容易落空。因此,通知规则的重要政策基础之一在于保障出卖人的补救利益。

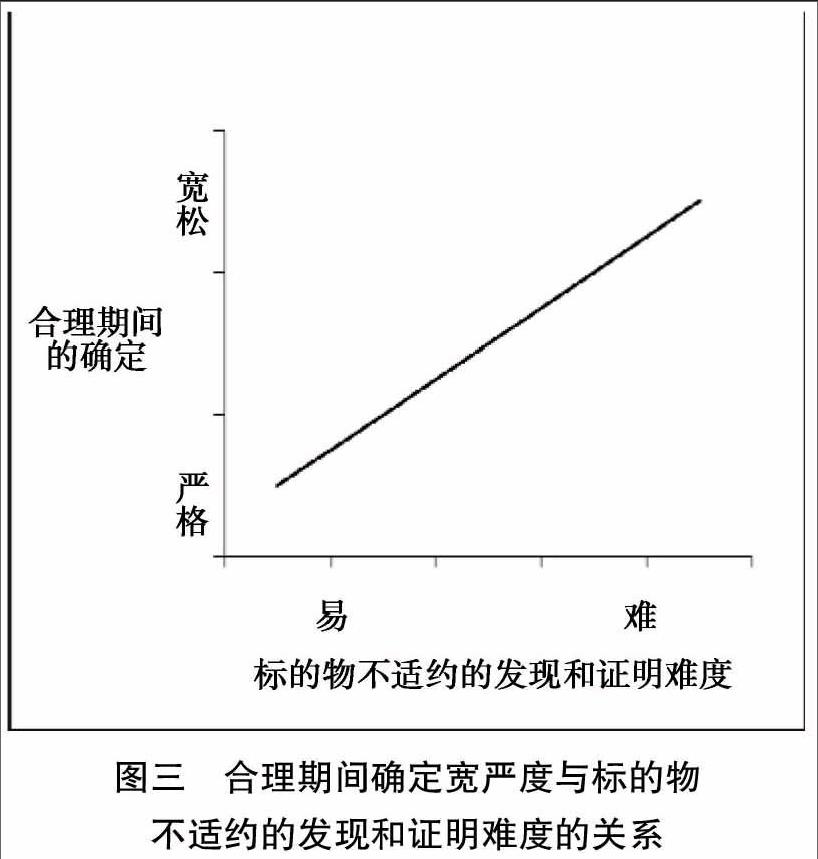

由此观之,确定合理期间时应当以以下政策根据作为指引:防范买受人的怠于通知造成出卖人实际上丧失补救机会、无法搜集有利于自身的证据,以及控制违约的损失等,还要考虑商事买卖中交易的迅捷和稳定性。买受人怠于通知的行为给出卖人造成不利益的可能性越高、影响越剧烈,则合理期间的确定应相对越严格,反之合理期间的确定应相对宽松。如下图所示,合理期间确定的宽严度应当与出卖人因未通知而遭受不利益的可能性及程度呈负相关关系。

(二)检验、通知期间之和长于“慷慨的一个月”

《合同法》第157条规定买受人收到标的物时应当在约定的检验期间内进行检验。第158条第一款第一句又规定,买受人应当在检验期间内将标的物的数量或者质量不适约通知出卖人。这便将“检验期间”内买受人应当开展的行动从检验一项,扩展到检验和通知两项,从而使我国法上,通知期间被合并、吸收到检验期间之中。这种设计导致当事人单纯为检验行为而约定的检验期事实上成为约束买受人检验和通知两项行为的总期间,通知行为会压缩到检验完成之后“立即、马上”的程度,难以达到“合理”的长度。这恐怕是在我国实践中,常常出现检验期间约定“过短”的原因之一。

那么,我国的合理期间又当如何界定呢?根据《合同法》第158条第二款第一句,如果没有约定检验期间,买受人应当在发现或者应当发现物的不适约的合理期间内通知出卖人。从《买卖合同法解释》第17条也可以看出,最高法院认为确定合理期间时应当考虑“检验方法和难易程度、买受人或者检验人员所处的具体环境、自身技能等因素”。这意味着,我国法上的“合理期间”并不仅仅是“通知期间”,而是一个包裹着检验期间和通知期间的复合期间。在前述“慷慨的一个月”基准的经验中,我们介绍了造纸机设备的案件,其中法院认定当事人在“应当发现设备问题”时起有三个周的检验期间,除此之外还有“慷慨的一个月”左右的通知期间,也就是说,检验、通知期间之和为总共七周。这意味着“慷慨的一个月”不能等同于我国法上的“合理期间”,而只能短于我国法上“合理期间”。在计算我国的“合理期间”时,必须考虑到检验所需的时间,和通知所需的时间——后者才是“慷慨的一个月”左右(借鉴德语区经验的前提下)。

(三)为合理期间提供有一定“宽裕度”的“起始范围”

按照有关“不利益”的政策根据指引,确定合理期间时应格外重视对出卖人利益的保护。如果单纯从保护出卖人利益的角度出发,那么期间似乎是越短越“合理”。但实际上,任何一项法律制度都奠定在当事人利益平衡的基础上。对于合理期间来说,该期间徒过之后买受人的全部合同救济将受妨碍无论是按照“视为”文义解释为法律拟制,还是按照学者常讨论的除斥期间、权利失效期间或者特殊诉讼时效的定性,买受人的救济主张都将全面受阻。围绕此问题本文难以详述。笔者倾向于认可出卖人在私下自愿承担违约责任的效力,缓和期间经过后的法律效果,不过,在法律解释、适用层面至多构造为类似于诉讼时效的后果。有关除斥期间的定性参见韩世远租赁标的瑕疵与合同救济[J]中国法学,2011,(5)有关诉讼时效的定性参见李国光合同法解释与适用[M]北京:新华出版社,1999:734;王轶买卖合同中买受人的及时检验义务[G]//判解研究,2001,(1),人民法院出版社,2001,109-117.有关权利失效期间的定性参见:崔建远,等民法总论[M]北京:清华大学出版社,2010:217 ,如此严厉的法律效果,更应当在确定期间范围时兼顾买卖双方的利益。因此,所谓“合理”期间应当考虑到给买受人的检验和通知行为一定的“宽裕度”。

在德国法上,法院出于“慷慨”的意识,延展了本国司法实践中一度盛行的两周乃至短暂几日的期间范围;在前文美国案例法介绍时也述及,美国法上相对安全的期间范围有时可以达到三、四个月。而在我国司法实践中也不乏认定短暂几个月的期间为合理的情况。比如,北京市二中院在(2009)二中民终字第12821号判决书中指出,在供货合同中当事人未约定质量检验期间,鉴于甲公司在一审中确认2007年1月22日向乙公司交付卷板机,同时亦确认收到过2007年4月21日乙公司的退货告知函,因此应视为乙公司在合理的期限提出了质量异议。这便将三个月左右的期间视为该案中的合理期间。又如,在河南省郑州市中院的(2009)郑民再终字第192号判决中,甲公司与约定的交货履行期限届满后的次日向乙公司发出了货物,乙公司收到货物后直至甲公司提起诉讼,逾半年时间从未提出任何异议。法院认为因“笔记本电脑属于电子产品,更新换代较快,其质量和数量的检验期间依据《合同法》第158条规定应酌定为三个月的合理期间较为合适,而不应适用二年的检验期间。”可见,法院根据标的物的性质,认为“笔记本电脑属于电子产品,更新换代较快”,进而认为合理期间宜定为三个月。这些司法实践的作法结合具体案情平衡了买卖双方的利益,不乏合理性。

结合当前国内外的司法实践,基于买卖双方利益平衡的立场,本文提倡一个具有“宽裕度”的“起始范围”,起自四十天左右(长于“慷慨的一个月”),一般不超过四个月。这一范围对于检验和通知两项行为常常是宽裕的,也是较平衡买卖双方利益的。当然,这是一个参考性的起始范围,意味着法院可以结合具体案情进行缩短和延长,但是伴随的要求是:如果法院决定检验和通知期间之和短于四十天左右,尤其是缩短到两周甚至三、五天,那么法院必须结合具体案情详陈其合理性所在——最常见的理由是标的物容易腐败或者变质;如果法院决定检验和通知期间之和达到半年甚至一年以上,那么也应当结合具体案情,特别详细地说明其合理性——比如隐蔽瑕疵难以发现,或者使用标的物必需较长的时间等。这样一来,“起始范围”就起到了软约束的作用,可以一定程度上牵制法院对食品类之外的标的物作出苛刻认定的行为。

(四)《买卖合同法解释》中罗列因素的位阶与内容澄清

《买卖合同法解释》赋予了法院干预约定期间的权力,也导致法院确定合理期间的任务大大增加。为了应对这一情况,司法解释以尽可能详尽的方式罗列出法院应当考量的因素。司法解释第17条第一款规定,人民法院具体认定《合同法》第158条第二款规定的“合理期间”时,应当“综合当事人之间的交易性质、交易目的、交易方式、交易习惯、标的物目的种类、数量、性质、安装和使用情况、瑕疵的性质、买受人应尽的合理注意义务、检验方法和难易程度、买受人或者检验人员所处的具体环境、自身技能以及其他合理因素,依据诚实信用原则进行判断。”这里的不足在于,一味罗列反而容易起不到指引效果。比如,一般优先考虑的因素是什么?一些因素的内涵是否需要澄清?哪些因素未能顾及?这些问题恐怕都需要进一步回答。

第一,通常首先需要考虑的因素应包括标的物的性质和不适约的性质,以及合同目的和交易习惯。食品、鲜花等容易腐败、凋零的标的物与耐消耗的机器设备不应当同等对待。一般来说,越易腐败、变质的标的物越需要确定相对短的期间。如图二所示,一般情况下,合理期间确定的宽严度与标的物腐败、变质的难易程度有正相关关系。

第二,在考察“检验人员所处的具体环境”时应当注意与“检验的可行性”问题联系起来。CISG第38条便对这种“可行的”(practicable)进行了详细规定。根据该条第一款,买受人必须在该环境中可行的尽可能短的时间内检验货物或者使货物被检验。第二款规定,如果合同涉及物的运输,检验可以推迟到物到达目的地后进行。第三款规定,如果货物在运输途中改道或者买受人重新发运货物,没有合理机会加以检验,而出卖人在缔约时知道或者应当知道这种改道或者重新发运的,检验可以推迟到物到达新目的地后进行。可见,CISG的思路是将检验的期间推迟到具有检验可行性的时点,这便防止了将不切实际的检验期强加给买受人。在我国确定“合理期间”时要考察检验人员所处的具体环境,也应借鉴这种思路,以检验的“可行性”作为指引。

在确定合理期间时,容易发现、无需调查和鉴定的品质问题与隐蔽性较强、需要鉴定的品质问题不应当同等对待。不适约越难发现、越难获得证明,确定的合理期间通常应越宽松。图三可以展示合理期间确定的宽严度与不适约发现和证明难度之间的正相关关系。

第三,交易性质因素的考量要防止陷入误区。如果将合同目的、交易习惯、标的物性质和瑕疵性质作为独立考虑的因素,那么交易性质便很大程度上丧失实质意义。最高人民法院在对司法解释的释义中提到,交易性质主要是指合同性质为消费者合同抑或经营者合同。“消费者在使用该产品时发现瑕疵然后提出异议,在绝大多数情况下是合理的,而如果经营者在对生产资料进行使用后才发现并提出异议,在多数情况下会被认定为超过了合理期间。”[40]这种认识其实是存在误区的。其一,买卖标的物的检验和通知义务主要适用于商事买卖,而非消费者买卖。通知期间的制度功能只能是促进商事交易的快捷和安全,而非如“诉讼时效”那样发挥一般性定纷止争功能;当前市场经济中的经营者已普遍将消费者的售后服务成本予以考虑,而且现代社会已要求为消费者提供了广泛的质量保证期保护,保护出卖人利益的政策很大程度上受到消费者利益保护的社会政策的对冲。通常来说只要消费者在保质期间内或者该期间结束后立即提出质量问题,便可以得到救济。因此无论从制度目的,还是从实效性考虑,原则上无需将检验和通知规则适用于消费者买卖。其二,即使对于商事买卖,也没有理由认为合理期间应当截止在“标的物使用之前”。这是一个常见的误区,设置了法律上完全没有依据的义务:经营者必须在使用之前进行检验,并立即通知。实际上,法律虽规定了检验义务,但没有规定检验必须在使用之前进行;有些场合恰恰只有在使用而非检验中才能发现标的物的质量问题。只要买受人对标的物的检验是及时的,通知时间也较为合理,那么即使物已经实际使用也不应影响其救济主张。如果使用该标的物导致损失不合理扩大,也至多影响买受人就损失扩大部分的救济主张,而不应导致买受人丧失全部合同救济。可见,前述交易性质的因素需要谨慎适用。

第四,司法解释并未指导法院考虑买受人选取的救济方式。如果买受人寻求的救济手段是修理,而非解除合同,那么确定的合理期间时有理由得到更宽松的对待。因为,修理给出卖人造成实质不利益的可能性要小于解除合同,甚至通常不会造成严重的不利益;解除合同则会引起交易秩序的回复,可能给出卖人带来更多的负担,对通知的时间要求也应更严格。

四、结论为司法实践中合理期间的确定寻找指引原则和操作方法不仅是我国司法实践中的疑难点,也是世界范围内的一项难题。在德语区近年来产生的经验是“慷慨的一个月”的大致平均基准。这一基准有利于法律适用的统一性和可预期性,但因过于固定也受到批评。在美国法上,逐步成熟的意见是将通知规则的适用奠定在出卖人是否可能遭受实质不利益的政策基础上,美国学者也倡导将这一政策引入CISG规则的适用。该路径能适应期间确定在个案中的“合理性”要求,具有较强的灵活性。

本文倡导构建以有关“不利益”的政策指引为根本,以相对固定的起始范围为辅助的合理期间确定路径。这一方面可以防止机械司法,另一方面也照顾了合理期间确定时的可操作性和便宜性。对于有关“不利益”的政策根据而言,每一项政策根据都难以单独支撑通知规则的正当性,应当承认通知期间规则背后有多元的制度目标,包括保障出卖人及时补救的利益、促进商事交易迅捷性、保障出卖人证据调查和减少违约损失等。这些政策根据主要可归结为保护出卖人免受不合理的实质不利益。对于“慷慨的一个月”大致基准,还应当注意,所谓“慷慨的一个月”是指“买受人考虑并作出通知的期间”大致以一个月为平均基准,检验标的物所需的时间长度并未计算在内。我国的“合理期间”是检验期间和通知期间之和,如借鉴这一经验,“合理期间”也应长于“慷慨的一个月”。结合国内法司法实践,本文提出了四十天左右到四个月的“起始范围”,作为法院确定合理期间的软约束。

对于《买卖合同法解释》中罗列的因素,其位阶和内容值得澄清:第一,通常首先需要考虑的因素应包括标的物的性质和不适约的性质,还要重视合同目的、交易习惯和买受人选取的救济方法等因素。第二,在考察“检验人员所处的具体环境”时应当注意与“检验的可行性”问题联系起来。第三,原则上不需要考虑合同是经营性合同还是消费者合同,因为后者通常并不存在检验和通知义务,也不应当认为在经营者合同场合,检验和通知必须在物的使用之前作出。ML

参考文献:

[1]Vgl. Karlheinz Boujong/Carsten Thomase Ebenroth/Detlev Joost(Hrgs.), Handelsgesetzbuch, Band2, (München: Verlag C.H. Beck/Verlag Franz Vahlen, 2001), S.474.

[2]See Camilla Baasch Andersen, “Article 39 of the CISG and Its ‘Noble Month for Notice-Giving; A (Gracefully) Ageing Doctrine?”, 30 J.L. &Com. 192 (2012).

[3]See Reinhard Zimmermann, The New German Law of Obligations: Historical and Comparative Perspectives, (New York: Oxford University Press, 2005), p.129.

[4]See Peter Schlechtriem & Ingeborg Schwenzer (eds.), Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods, (New York: Oxford University Press, 2005), p.460.

[5]See John O. Honnold & Harry M. Flechtner, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, pp.5-10.

[6]See Ingeborg Schwenzer, “National Preconceptions that Endanger Uniformity”, 105.

[7]See Gabrielle S. Brussel, “The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: A Legislative Study of the North-South Debates”, 6 N.Y. Intl L. Rev.63-65 (1993). See also Lisa M. Ryan, “The Convention on Contracts for the International Sales of Goods: Divergent Interpretations”, 4 Tul. J. Intl & Comp. L. 110-111 (1995).

[8]Ingeborg Schwenzer, “National Preconceptions that Endanger Uniformity”, 108.

[9]Camilla Baasch Andersen, “Reasonable Time in Article 39(1) of the CISG - Is Article 39(1) Truly a Uniform Provision?”, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/andersen.html#c*, (2012-12-11)

[10]See Camilla Baasch Andersen, “Article 39 of the CISG and Its ‘Noble Month for Notice-Giving; A (Gracefully) Ageing Doctrine?”, 185.

[11]See Daniel Girsberger, “The Time Limits of Article 39 CISG”, 25 J.L. & Com. 247 (2005).

[12]See Uniform Commercial Code: official text and comments, (Eagan, Minn: Thomson West, c2010), p.2204.

[13]Samuel Williston, The law governing sales of goods at Common Law and under the Uniform Sales Act, (New York: Baker, Voorhis, 1909), §484.

[14]See Jerry J. Phillips, “Notice of Breach in Sales and Strict Liability Law: Should There be a Difference?”, 47 Ind. L.J. 461-462 (1972).

[15]John C. Reitz, “Against Notice: A Proposal to Restrict the Notice of Claims Rule in UCC”, 73 Cornell L. Rev. 534-536 (1988).

[16]Uniform Commercial Code: official text and comments, p.2205.

[17]See Samuel Williston, The law governing sales of goods at Common Law and under the Uniform Sales Act, (New York : Baker, Voorhis, 1924), §484a.

[18]See John C. Reitz, “Against Notice: A Proposal to Restrict the Notice of Claims Rule in UCC”, 534.

[19]See James J. White & Robert S. Summers, Uniform Commercial Code, (St. Paul, Minn.: West Pub. Co., 1988), pp.3-5.

[20]See Uniform Commercial Code: official text and comments, p.2203.

[21]See Alphonse M. Squillante & John R. Fonseca, Williston on Sales, Vol.3, (New York: Lawyers Co-operative Pub. Co., San Francisco, Calif.: Bancroft-Whitney, 1974), pp.300-301.

[22]John R. Fonseca, Williston on Sales, Vol.3, August 1995 Cumulative Supplement, (Deerfield, IL: Clark Boardman Callaghan,1995), pp.514-515.

[23]See James J. White & Robert S. Summers, Uniform Commercial Code, 1988, pp.480-481.

[24]See John C. Reitz, “Against Notice: A Proposal to Restrict the Notice of Claims Rule in UCC”, 540-542.

[25]Michael Bridge et al. (eds.) Benjamins Sale of Goods, 8th ed., (London: Sweet & Maxwell Ltd, 2010), §9-003.

[26]Uniform Commercial Code: official text and comments, p.151.

[27]See Fred H. Miller, “Uniform Commercial Code Article 2 on Sales of Goods and the Uniform Law Process: a True Story of Good v.?”, 11 Duq. Bus. L.J. 143 (2009).

[28]See John R. Fonseca, Williston on Sales, Vol.3, August 1995 Cumulative Supplement, pp.501-531.

[29]John O. Honnold & Harry M. Flechtner, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, 2009, pp.371-372.

[30]See Harry M. Flechtner, “Funky Mussels, a Stolen Car, and Decrepit Used Shoes: Non-Conforming Goods and Notice Thereof under the United Nations Sales Convention (‘CISG)”, 26 B.U. Intl L.J. 17(2008).

[31]John O. Honnold & Harry M. Flechtner, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, 2009, pp.372-373.

[32]See Larry A. DiMatteo et al., “The Interpretive Turn in International Sales Law: an Analysis of Fifteen Years of CISG Jurisprudence”, 364-366.

[33]See Reinhard Zimmermann, The New German Law of Obligations: Historical and Comparative Perspectives, pp.96-97.

[34]See Ingeborg Schwenzer, “National Preconceptions that Endanger Uniformity”.

[35]118.Ingeborg Schwenzer, “National Preconceptions that Endanger Uniformity”, 122.

[36]Dirk Looschelders, Schuldrecht Besonderer Teil, (K?ln: Carl Heymanns, 2007), Rn.82.

[37] Vgl. Brox/Walker, Besonderes Schuldrecht, 31. Aufl., (München: Verlag C. H. Beck, 2006), §4 Rn.40. Ina Ebert, “Das Recht des Verkufers zur zweiten Andienung und seine Risiken fur den Kufer”, NJW 1761 (2004).

[38]Brox/Walker, Besonderes Schuldrecht, §4 Rn.40.

[39]See Uniform Commercial Code: Official Text and Comments, p.2189.

[40]奚晓明最高人民法院关于买卖合同司法解释理解与适用[M]北京:人民法院出版社,2012:320-321