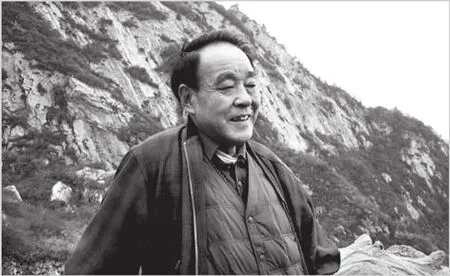

王宗仁:年轻时多上一些山多过一些河

邢小俊

王宗仁:年轻时多上一些山多过一些河

邢小俊

年轻时独特的生活经历,造就了一个人独特的人生……

他,曾在年轻时驰马青藏线,把生命中最重要的一部分留在了高原。以后不管身在何方,总觉得青藏高原才是他永远的故乡。安家北京后,他总觉得生活在内地有哪点不对,他日夜想念着高原,脑海中总浮现出那雪山冰湖蓝天的样子。

一名作家120次翻越海拔5300米的唐古拉山

邢小俊:

您120次翻越了海拔5300米的唐古拉山,创造了一位军人、一名作家的最高纪录,应该说您是当代军旅作家里最有独特生命体验和感悟的一位了,您为什么会如此钟情于青藏高原?最初是什么原因而上了高原?王宗仁:18岁当兵以后就到了高原。当兵的时候并不知道要去哪里,初中毕业以后,没有考上高中,在一个小学里面教书,那时候自己觉得小学天地太小,就一心要去更广阔的地方。但是有一个基本的指导思想是,我要去艰苦的地方,这个想法从小就在我心里埋藏着。小学四年级时写过一篇作文,那时候老问大家长大后志愿是什么?我就说我要去青藏高原。觉得那个地方很好,有雪山、草原,这对一个十多岁的小孩是很有吸引力的。

我的部队就在昆仑山下驻守。那是一个晚上,我不知道我走了多长时间,坐着闷罐车一样的火车,然后又坐汽车。当时青海不通火车的,我们只能坐汽车,而且倒了几次车。到兰州以后,就开始坐汽车,一天一个站,反正不知道到了什么地方,白天黑夜都在坐车。一天深夜下了汽车,到了一个很荒凉的原野里,好像是个戈壁滩,有人告诉我们这就是格尔木,这里就是我们的军营。我就这样开始了我的高原军旅生活的第一步。

我在青藏高原一干就是七年,从1958年到1965年,我是汽车兵,执行给西藏驻军和地方运送物资的后勤保障任务。从甘肃河西走廊某火车站起运,到拉萨、日喀则、亚东等地方,2000多公里,20多天甚至一个月执行一趟任务,日出日落,就这样穿行在世界屋脊上。

我一次次地去青藏高原,就是为了留住这份激情

邢小俊:

您在近四十年的时间里,几乎每年都要从北京去一次青藏高原,走一遍青藏线上的兵站。您的名字一直与青藏高原、与高原军人联系在一起,您的每一篇作品都在充满激情地讲述那片亘古高原上的故事。我曾读过您一些作品,像《青藏风景线》、《情断无人区》、《可可西里的白房子》。据了解,您创作出版的40多本书中80%作品都是反映青藏线官兵生活的。

王宗仁:

到现在为止,我已创作了五百多万字的作品,它们全部源于青藏高原,源于青藏高原上的一代代军人。青藏高原的不同寻常,在于它氧气稀薄,气候酷寒,在于通向它的仅存的几条道路非常艰险,更在于那些在这种特殊环境中生活的人,特别是军人,他们以与我们完全不同的生活观念和生活状态居住、驻守在那里,高原上每每发生的都是令我感动不已的故事。这种城市生活中难得的感动,召唤着我一次次走向青藏高原。

我无法数清我的脑子里装了多少青藏高原上的故事:边防线上一个普通的战士,草原上一个藏族部落的兴衰,风雪世界里一泓热腾腾的温泉,总是望不到头的公路边矗立着一块蒙满尘埃的里程碑……我一次次地上青藏线,那里的人与事情积累在脑海里,成为我的创作源泉。

文学创作离不开这种激情。一个永不丧失生活激情的作家会葆有旺盛的创作生命力。

我一次次地去青藏高原,就是为了留住这份激情。

我没想到的是,文学的确让我离开了高原,离开了那条我常年往返的公路,但是我的心却永远离不开了,那条公路让我此后一年年地牵肠挂肚。

我想,如果没有文学,我人离开高原心也就会随之离开了。

四十多年来,从渴望离开高原到一次次地重返高原,我的思想感情走过了漫长的历程。我真正将自己的命运与青藏高原交融在一起,是在1990年的夏天,那个夏天我在长江源头的沱沱河兵站遇到了这样一个人:他主动要求上高原工作,不久以后病痛缠身,但就是没人能劝他下高原。他的脸被数种高原病袭击得犹如死人一样苍白,他却出人意料地果断拒绝了我的采访。沱沱河兵站站长关茂福从此留在了我的心里,不曾有一天消失过,他的脸、他的神情、他站在高原上的瘦削身躯,让我一下子对青藏高原有了全新的认识,我的情感有了一种从山谷升腾到山巅的感觉。

我问自己:我能像他一样吗?我又问自己:又有谁能像他一样?

我对青藏高原有着难舍难分的感情,更确切地说,应该是我对青藏高原上的军人有着血脉相连的感情。这种感情浓厚得令我不得不提笔去写,我需要将每一次再上青藏线的感受倾吐出来。我有七年时间是在昆仑山落地生根的生活,有百余次翻越唐古拉山的经历,所以,无论我写什么,笔始终没有离开过青藏高原上的军营。

青藏的山水壮了我的筋肌,给了我智慧

邢小俊:

对于人短暂的一生,所有的经历其实都是一笔财富。您觉得您的哪些经历改变了您的一生?王宗仁

:我从十八岁到二十五岁在青藏高原当汽车兵,正是青春好年华的时候,可我从早到晚握着方向盘,在蜿蜒于高原上的公路上颠簸。青藏公路的路况很差,常年覆盖着冰雪,我总是挂着低挡提心吊胆地行驶着。一天又一天,一年又一年,时间长得难以形容,日子永远枯燥无味。碰上车子抛锚,在雪山或戈壁上一待就要三五天,一个人忍饥挨饿地守着车,日出日落不会遇到一个说句话的人。那时,我想得最多的是:什么时候才能离开高原?什么时候才能熬出头?后来我找到了排遣寂寞的一种办法:看书。

我的驾驶室的靠背箱里装满了一本本卷了角的书,它们寄托着一个年轻士兵排遣寂寞的愿望。直到有一天,当我拿起笔,在一摞加油卡片上写完我的第一个高原故事时,我才意识到,寂寞的并不是日子而是人的心,心是满的日子也就充实了。

我在青藏高原七年,在两千多个十分寂寞的日子里,我学会了写作。

邢小俊:

高原的经历如何变成人生财富的?王宗仁:

我太珍惜这段磨难了!我就是从世界屋脊上的雪山里走出来的一个作家,青藏的山水壮了我的筋肌,给了我智慧。作为一名在青藏高原汽车部队的汽车兵,几乎每个月都要从那铺满冰雪的群山跑上几回,戈壁、草原、冰河、峡谷是我身体和心里的营地。在以后的日子里,那些刻骨铭心的体会深深地烙入我的灵魂:越是在艰苦的环境里,越能感受到生活的丰富和美好。困难当头的生活既是慈母,又是严父,得到的收获是千金难买的珍贵。

在雪山银岭开汽车所吃的苦,是常人根本无法想象的。夜里住在临时搭建的四面透风的帐篷里,天黑乎乎的就从被窝里爬起来,一直到夜里七八点钟还在路上跑。脸上总是蹭着油腻,没有工夫也没有水去洗。最难受的是疲累缠身的那个滋味,一天下来浑身上下没一块舒坦的地方,走出驾驶室就瘫在地上一步也不想动了。然而,正是青藏高原的汽车兵生活,给了我文学创作的激情和丰富的源泉。

在高原上,生命是如此顽强,而生命又如此的脆弱。热爱生活,热爱大自然的一切,经历了人生的大悲大喜,到现实中去体验生活,去感受人生。

我写一个迷路的藏族姑娘被救到兵站,写道班工人在干渴的沙漠设立了开水站,写飘雪的冬夜兵站的同志为抛锚的司机上山送饭,写汽车掉进冰河后司机跳进寒流滚滚的波涛里救车……那些感动的人和事,正是那段艰苦的岁月里给我最丰富的创作源泉。

邢小俊:

在严酷的自然环境中,生与死无疑是两个最要紧的主题,您的作品中经常无法回避的是生命和死亡。说起死亡,您曾经写过一篇特别受好评的散文叫做《跪拜的藏羚羊》,聊聊这篇散文创作背后的故事吧?王宗仁:

这篇文章后来在转载时把题目改了,最初是《藏羚羊跪拜》,很多人因为我这篇散文而掀起了一场保护藏羚羊的运动,我觉得应该有点关系。人们把关注的目光投向可可西里,投向藏北草原,都是藏羚羊引起的。应该说确实是较早地关注到了藏羚羊,从50年代末到了高原以后,那时候藏羚羊和我们在高原上赛跑,人和动物相处得非常和谐,我们开汽车在青藏公路上跑,藏羚羊跟着我们的车在跑,也没有人想到去伤害它,觉得真美好。后来对于藏羚羊的伤害大概就是到了“文革”当中,开始打猎,再后来就到了90年代初期,当人们发现藏羚羊身上的宝以后,大规模的屠杀就厉害了。特别是在可可西里,那是国家,也是世界上最后一个藏羚羊繁殖的乐园。可可西里藏羚羊最多的时候大概是15万头左右,后来呢,打猎灭到只剩下两三万头的程度了。我觉得很心痛,我们在高原上很少看到藏羚羊了,后来是真的看不见了,藏羚羊远远地躲开了青藏公路,躲开了人群,跑到深山里面去了。志愿者就开始到可可西里去保护藏羚羊了,藏羚羊受到法律的保护了。2009年我去高原,一路上我们趴在火车上,大草原每隔一段一大片藏羚羊,我们心里是很高兴的。

写这篇散文的初衷,最想说的是从深层来解释人性,揭示的是人的兽性,或者是兽的人性。那个猎人,当他拿着刀拉开藏羚羊的肚子后,发现藏羚羊肚子里有一个小藏羚羊,它是一个怀孕的母亲。这个藏羚羊知道用母爱去保护它的孩子,可是我们的人就不给它这权利,非得把它杀了。好多人读到这篇散文后,眼泪就哗地流下来了。

直通灵魂好散文的真诚是从头到脚的

邢小俊:

媒体评价您的散文是高寒散文,伴着风雪和冰渣;又同时说,您的散文是生命散文,与严寒缺氧做着生死较量。作为当代散文名家,请您给我们谈谈散文创作。王宗仁:

文学是人学,是社会学,是人生学。我坚信创作来源于生活。每个作家的创作经历无不和他的人生里程密切相连,无不和他如何认识这种人生里程密切相关,文学不仅仅生活在生活中,还生活在作家对生活的看法和认识中。

创作过程就是认识生活的过程,就是认识人生的过程,也是认识自己的过程。文学,尤其是散文,它直接来自一个人的情怀,是一种精神的回望。散文贵在散漫随意,它却一直通到人最原本的深处,心灵或者灵魂。散文的真诚是从头到脚的。

从生活到文学,需要灵性,需要升华。我从创作实践中认识到,这种灵性和这种升华,在很大程度上取决于作家在开始创作时,是否处于感情的激动之中。有了激动就可以触发心底里积累的生活,就可以产生丰富的创作想象,就觉得迫不及待地想动笔。

写作要顺其自然,也许,这样的随意、放松,会有惊喜等候着你。人生也大致如此,功利思想不可能没有,但是急功近利不能有。如果抱着太强的功利心去做一件事情,负担太沉,手脚受束缚,往往事与愿违。应该是遇山就上,遇坡就下,遇河就过,对得起生活,对得起生命,结果就显得不重要了。如此而已。

这些年,我经常给我身边的年轻人讲,一个老想着下坡的人是上不了山的。趁着你血气方刚的时候,要尽量多走一些路,多上一些山,多过一些河,多经历一些事。等你们长大了,等你们老了,不能上山了,不能下河了,甚至不能走路了,就知道年轻时做的这些都是别人抢不去的财富。

一个人,要把你一生的热情在你最挚爱的事上点燃。

邢小俊:

陕西是一个文学大省,也是一个散文大省,在浮躁的、快节奏的当今社会,陕西仍然有一个群体,在可贵地坚守,过着平淡而有梦的生活。对于这个群体您想说点什么?王宗仁

:年轻只是一个匆匆的过客,它不会久留。每个人都应该明白一个道理:人从出生时起,每天都在向死亡走去。这是谁也改变不了的自然规律。唯其短暂,我们才应更珍惜时光。

一个人一生会遇到好多事要做,但是有一个原则不可违背:两件事情不能放在一起做,要集中精力做好一件事。这就是说,要把你一生的热情在你最挚爱的事上点燃。一个人,一辈子认真做好一件事,足矣!

一个人可以做很多事情,但是有一件是他非做不可,而别人又是无法胜任的。那么一个人一生中只要找到这件事,就要全身心把它做好。

我已经找到了我这一生应该做的那件事,那就是写青藏高原和那里生活着的无畏的人。

他极为朴素,如果是在清晨遛弯,我们怎么也无法想象出这位衣着简朴的老人,却拥有这样传奇的经历,写出了那么多精彩美文。

他说,文学创作离不开激情;他说,散文的真诚是从头到脚的;他说,趁着你血气方刚的时候,要尽量多走一些路,多上一些山,多过一些河,多经历一些事。他还说,要把你一生的热情在你最挚爱的事上点燃!

这些平易而深邃的人生感悟,让我们感受到他的真诚,感受到他的精神之源,感受到他的纯粹和洁净……

责任编辑:阎 安