预科汉语教师和学生对文化教学的评价

——基于新疆六所高校问卷调查的实证分析

骆惠珍万维强

(1,2.昌吉学院中语系 新疆 昌吉 831100)

预科汉语教师和学生对文化教学的评价

——基于新疆六所高校问卷调查的实证分析

骆惠珍1万维强2

(1,2.昌吉学院中语系 新疆 昌吉 831100)

本文借助问卷调查,了解新疆高校预科汉语教师和学生对文化教学的评价,分析差异的表现形式和原因,依据调查结果提出建议。

预科汉语;文化教学;显著性差异

一、引言

美国语言学家Kramseh认为,“语言表述着、承载着,也象征着文化现实,两者不可分”。[1]从这个意义层面上来说,语言是文化的载体,又是文化的一部分,也是传达文化的一种工具,不存在游离于文化之外的语言,学习语言必然涉及文化内容,人们通过掌握语言,了解文化、学习文化、传递文化。因此,语言与文化的关系以及如何进行文化教学的问题一直是汉语教学界方兴未艾的话题。教育部《全日制义务教育汉语课程标准(试行稿)》把“汉语教学也要兼顾文化”[2]作为基础教育阶段汉语课程的总体目标。《新疆全日制民族中小学双语教学班汉语课程标准(修改二稿)》也明确提出“基础教育阶段汉语课程的总体目标是培养学生的综合语言运用能力和文化适应能力。”[3]

20世纪90年代以来,围绕“汉语教学应如何进行文化教学”这一主题,新疆高校许多教师进行了见仁见智的探讨,从不同角度阐述了课堂文化教学的问题,如伊莉曼(2002)、赵永亮(2002)、刁小卫(2005)等从内容、原则和方法等方面讨论了如何在少数民族汉语教学中进行文化导入;有些教师还将课程教学或语言要素与文化教学结合起来,如牛淑玲(2005)把文化教学与文学课结合起来研究;夏迪娅·伊布拉(2005)把文化词语与少数民族汉语教学结合起来研究;马荣馨(2008)把文化教学与阅读课结合起来。这些成果既加深了我们对理论的认识,也推动了教学研究的深入展开,但研究多为定性描写,缺少量化分析,到目前为止,鲜有以预科汉语文化教学作为调查对象的实证研究成果。研究教学有许许多多的方式,其中最有效的方法就是调查教学一线的教师与学生。本研究借助问卷,从教师和学生两个层面,对预科汉语文化教学现状进行调查,了解教师和学生的评价是否存在差异?有何具体表现?教师和学生的评价对文化教学有何启发?为了理清这些问题,我们做了一次专门调查。

二、研究方法

(一)研究对象

2012年5月—6月我们在新疆六所本科院校

进行问卷调查,以115名预科汉语教师、278名少数民族预科学生为对象,调查教师和学生对预科汉语文化教学的评价。师生基本情况见表1

表1 研究对象基本情况

(二)问卷设计

根据课题研究目的和实际情况,参照帕洛玛·卡斯特罗(Paloma Castro,2004)关于教师进行文化教学情况的问卷调查,以自行编制的“新疆高校少数民族预科汉语文化教学现状调查表”,对教师和学生分别进行问卷调查,从两个层面了解文化教学现状。本次调查问卷分为学生版和教师版,教师问卷为汉文,为便于调查,将学生问卷翻译成维(哈)文。

根据调查目的以及内容的相互联系,问卷由五个分项组成:文化教学重要性(第1题);是否愿意进行并如何进行文化教学(第2-8题)——意在考察教师是否进行文化教学以及如何安排教学时间;提高学生文化能力的方式(第9-14题)——意在调查教师和学生喜好何种文化教学方式;对少数民族预科汉语教学目标的理解(第15-22题)——意在考察教师和学生对文化教学的自我认识。调查表采用李克特量表5分制评分标准,1分表示非常不同意,3分表示中立,5分表示非常同意。问卷参见表2。

表2 新疆高校少数民族预科汉语文化教学现状调查表

在 SPSS中 用“Analyze→Scale→Reliability analysis”对“新疆高校少数民族预科汉语文化教学现状调查表”进行内部信度分析,得到各项目Alpha的总体信度值为0.8724(教师)和0.8184(学生),表明问卷的信度良好。进一步对问卷各维度所测内容一致性进行分析,得到各项目KMO总体检验值为0.823(教师)和0.866(学生),表明问卷的内部结构效度较好。

(四)数据搜集与方法分析

我们在新疆六所本科院校发放问卷,并定时回收。本次调查,教师共发放133份问卷,收回问卷124份,其中有效问卷115份,有效率达92.7%;学生共发放286份问卷,收回问卷281份,其中有效问卷278份,有效率达98.9%。最后所得数据,利用SPSS统计软件,使用描述性统计、平均数和T-test等统计方法。

三、研究结果及分析

(一)教师和学生的评价结果

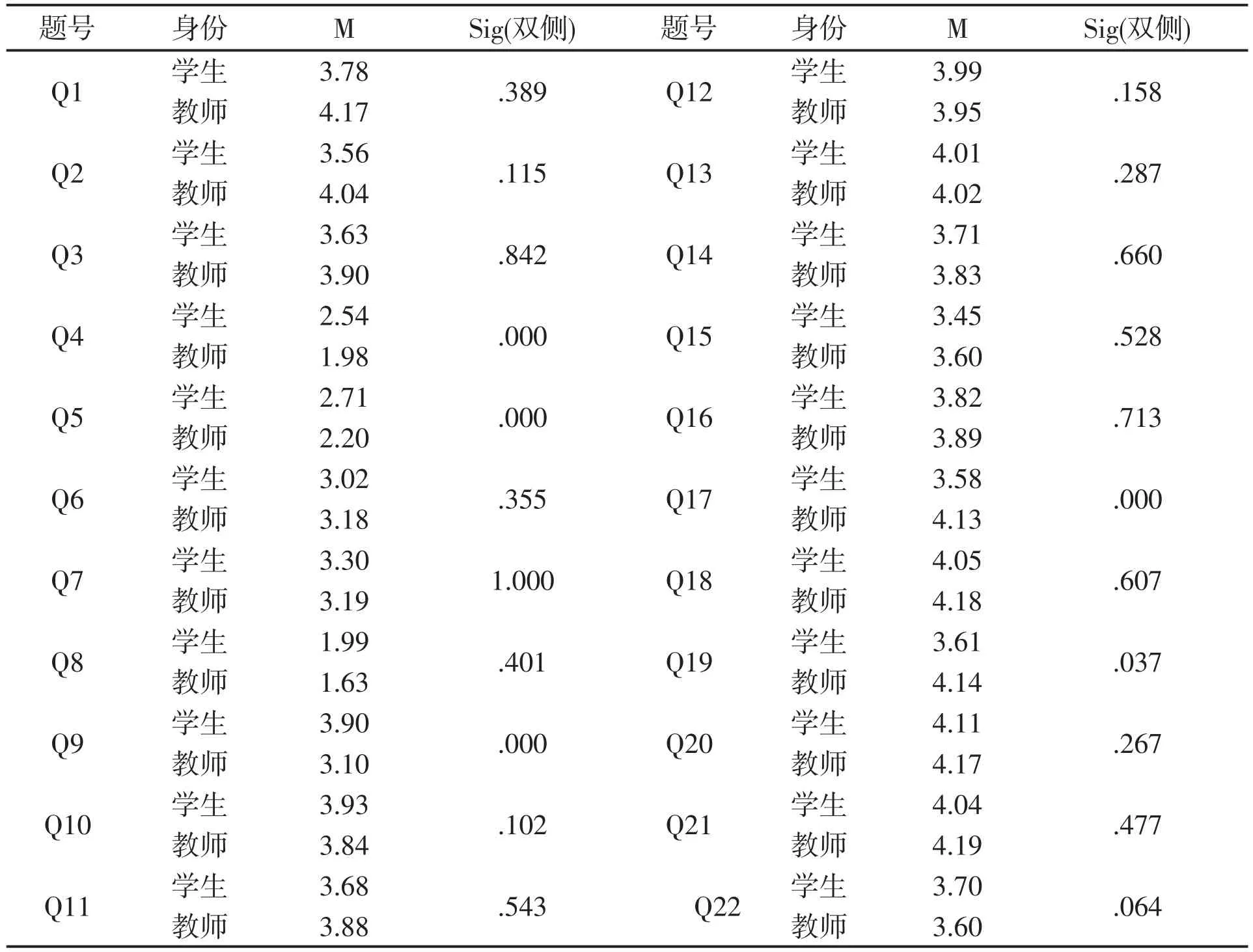

我们把调查对象分为教师组和学生组,依据问卷调查表中的内容,对二十二个问题的平均数分别进行了统计。为了进一步了解教师和学生对每一个问题的评价是否存在显著性差异,对平均数又进行了t检验,数据统计结果见表3。

表3 师生评价的平均数及显著性差异检验

(二)统计结果分析

正如强者愈强,弱者愈弱的马太效应一样,由于当时英国传统社会阶级观念根深蒂固,上层阶级积累了大部分的财富,其他人很难通过劳动或工作成为巨富。因此,从父辈继承家产和财富成为工业革命前英国旧贵族主要的财富来源。

1.教师和学生的评价比较

统计数据显示,二十二个题目中有十九个题目获得了较高的评价,两组的平均数都大于3,说明教师和学生都比较重视文化教学;只有Q4、Q5、Q8三个题目的平均数都小于3。教师对Q1、Q2、Q3、Q6、Q11、Q14、Q15、Q17、Q19等问题的评价高于学生;学生对Q4、Q5、Q7、Q9、Q10、Q12、Q22等问题的评价高于教师。运用T检验方法对两组评价的平均数进行检测,数据结果表明,在二十二个问题中,教师和学生对Q4、Q5、Q9、Q17、Q19等问题的评价存在显著性差异。将两者的评价综合起来分析,师生双方认识到语言教学中文化教学的重要性,对预科汉语教学融入文化教学表示认同;教师倾向于推荐文化材料、民汉文化对比的教学方式,在提高学生语言水平的同时,重视培养学生的文化态度;学生则希望通过学习文化词汇、了解文化背景知识和参与讨论的途径,提高文化能力。这些差异表明,师生双方对预科汉语文化教学尚存在不一致的看法,为此,教师和学生有必要就文化教学所体现的教学理念进行沟通,了解彼此对文化教学的认识,以提高教学效果。

2.教师和学生的最高与最低评价

教师评价最高的五个问题是:Q21(M=4.19)、Q18(M=4.18)、Q20(M=4.17)、Q1(M=4.17)、Q19

(M=4.14);学生评价最高的五个问题是:Q20(M= 4.11)、Q18(M=4.05)、Q21(M=4.04)、Q13(M= 4.01)。比较教师和学生的评价,Q18、Q20、Q21是双方共同认可的三个问题,其中对Q21给予很高的评价,说明师生一致认同,汉语作为国家通用语是各族人民用以沟通思想、交流感情、传播社会信息的交际工具,起着无可替代的作用;对Q18、Q20给予很高的评价,说明师生普遍认为,预科汉语教学既要提高学生的语言水平也要培养学生的文化素养,文化教学有助于提高交际能力。

教师评价最低的五个问题是:Q6(M=3.18)、Q9(M=3.10)、Q5(M=2.20)、Q4(M=1.98)、Q8(M= 1.63);学生评价最低的五个问题是:Q7(M= 3.18)、Q6(M=3.10)、Q5(M=2.20)、Q4(M=1.98)、Q8(M=1.63)。比较教师和学生的评价,Q6、Q5、Q4、Q8是双方评价一致的四个问题,其中对Q8给予较低的评价,表明预科汉语教学不是100%的语言教学,从相反的角度佐证,文化教学在预科汉语教学中占有一席之地;对Q6、Q5、Q4的评价则证实预科汉语文化教学时间分配凌乱,处于任意发挥、毫无秩序的状态。

3.五个分项的评价结果分析

(1)文化教学重要性

在涉及文化教学重要性的问题时,Q1两组的平均数都大于3,教师组平均数M=4.17,学生组平均数M=3.78,虽然教师组平均数高于学生组,但两组评价没有显著性差异(P=0.389>0.05)。毋庸置疑,“教师和学生意识到文化教学的重要性,一致赞同新疆高校少数民族预科汉语教学理应融入文化内容,从纯‘工具理性取向’向‘工具性’与‘人文性’相融合的教学转化,注重从文化视角进行语言教学。”[4]

(2)文化教学意愿

Q2对预科汉语教学是否存在文化教学活动进行评价,教师组平均数M=4.04,学生组平均数M=3.56,教师组平均数高于学生组,但两组评价不存在显著性差异(P=0.115>0.05)。数据表明,教师和学生一致认同预科汉语教学存在文化教学这一事实,但进行评价之时,教师组的热情明显高于学生组。或许对这一问题做出判断时,教师更多地受到学术层面的影响,学生则基于客观事实,如实反映预科汉语文化教学现状,因而,学生对这个问题的评价显得较为冷静。

(3)文化教学时间

Q3、Q4、Q5、Q6、Q7、Q8这六个问题旨在考察教师和学生如何评价预科汉语教学中的文化教学,借以进一步了解预科汉语教学的真实状况。Q3教师和学生均给予较高的评价,Q8教师和学生均给予很低的评价,这恰好从正反两个角度证实文化教学在预科汉语教学中占有一席之地;Q6、Q7教师和学生均给予较高评价,平均数都高于3,说明预科汉语教师将大约20%——40%的时间用于文化教学,相对于教师而言,学生则更加认同文化教学约占20%这一客观事实;Q4、Q5教师和学生评价的平均数都低于3,且两组评价存在非常显著性差异(P=0.000<0.01),表明教师和学生对预科汉语中文化教学的看法存有较大差异。我们进一步分析教师组和学生组对这两个问题的评价,不难发现学生组对每一题的评价都高于教师组,说明学生希望预科汉语教学增加文化内容,对教师来说,则不希望文化内容占用过多的教学时间。

(4)培养文化能力的途径

Q9、Q10、Q11、Q12、Q13、Q14这六个题目涉及培养学生文化能力的教学方式,Q9教师和学生都给予较高的评价,教师组平均数M=3.10,学生组平均数M=3.90,但两组评价存在非常显著性差异(P=0.000<0.01,),说明教师和学生在这一问题上的看法存在较大差别。我们进一步分析,数据显示,学生组平均数高于教师组,说明学生比教师更加偏爱这种教学方式;Q10、Q11、Q12、Q13、Q14没有显著性差异,根据平均数排位顺序结果,教师组排在前三位的是Q13(M=4.02)、Q12(M= 3.95)、Q11(M=3.88);学生组排在前三位的是Q13(M=4.01)、Q12(M=3.99)、Q10(M=3.93)。从中我

们可以看出,教师和学生一致认同在预科汉语教学中借助多媒体教学补充文化内容,通过参与课堂讨论的方式,开阔视野,拓展文化知识,提高学生的交际能力;学生青睐于通过了解文化背景知识,提高文化能力的教学方式;而教师对这种教学方式有所保留,更具有强烈的文化对比的教学意愿。

(5)预科汉语教学目标

在调查表中,涉及“预科汉语教学目标”的内容最多,这八项教学目标可以分为三类:语言目标、文化目标和语言与文化融合的目标。Q17教师和学生均给予较高的评价,但两组评价存在非常显著性差异(P=0.000<0.01),说明教师和学生对这个问题的看法有较大差别。通过进一步比较分析,发现教师组平均数高于学生组,调查结果显示,教师比学生更加关注语言目标;Q19教师和学生均给予较高的评价,但两组评价存在显著性差异(P=0.037<0.05),通过分析数据,发现教师组平均数高于学生组,说明教师在注重提高语言能力的同时,也重视培养学生的文化态度;Q15、Q16、Q18、Q20、Q21、Q22在统计学意义上没有显著性差异,根据平均数排位顺序结果,教师组排在前三位的是Q21(M=4.19)、Q18(M=4.18)、Q20(M= 4.17);学生组排在前三位的是Q20(M=4.11)、Q18(M=4.05)、Q21(M=4.04)。总体而言,教师和学生对这三类教学目标均给予很高的评价,说明教师和学生认可这三类教学目标在预科汉语教学中的使用,但在实际教学过程中,教师将首要教学目标停留在语言目标的层面,学生将首要教学目标停留在语言与文化融合的目标层面。

四、结束语

本文根据问卷调查数据,对比教师和学生对预科汉语文化教学的评价,调查结果显示,教师和学生意识到文化教学的重要性,一致认同预科汉语教学存在文化教学这一事实,赞同通过多媒体教学手段补充文化教学内容;教师倾向于以阅读文化材料、民汉文化对比的教学方式提高学生的文化能力;在教学过程中既注重提高学生的语言水平,也重视培养学生的文化态度;学生对预科汉语教学中的文化教学表现出浓厚的兴趣,希望在教学中增加文化内容;青睐以学习文化词汇、了解文化背景知识和参与课堂讨论的教学途径提高文化能力;在实际教学过程中,教师将首要教学目标停留在语言目标的层面,学生将首要教学目标停留在语言与文化融合的目标层面。

有关研究认为,“师生双方教学观念上的差异会对师生关系和学生的学习产生负面影响。”[5]为使师生双方的认识尽可能一致,缩小差异,减少对学习的负面影响,教师有必要就文化教学所体现的教学理念与学生进行沟通,在充分了解学生想法的基础上,努力实施评价高的教学行为,对于评价低的教学行为,分析其原因,在教学中予以改进或规避,提高教学的有效性。希望借本次调查揭示新疆高校少数民族预科汉语教学的成果与问题,进而引起人们对文化教学的重视,以促进学科专业发展,同时为新疆民族高等教育本土化研究提供实证资料,为新疆高校人才培养中的文化教育问题提供切实可靠的依据。

[1]Kramsch.Language Study as Border Study:Experiencing Difference[J].European Journal of Education,1993,28(3):349—353.

[2]汉语课程标准[M].人民教育出版社,2006:16.

[3]新疆全日制民族中小学双语教学班汉语课程标准(修改二稿),www.xjtvu.com2010-5-15.

[4]骆惠珍,万维强.基于文化理解的少数民族双语教学——以新疆高校预科汉语教学为例[J].新疆师范大学学报,2013,(4):103-106.

[5]海春花,张怀斌,杨达复.教学观念与师生关系[J].外语教学,2004,(4):50-53.

G642.0

A

1671-6469(2014)02-0087-05

2014-03-13

教育部人文社会科学研究新疆项目(11XJJA740004);新疆维吾尔自治区普通高校人文社会科学重点研究基地“新疆少数民族双语教育研究中心”招标课题(XJEDU040412C04)的阶段性成果。

骆恵珍(1965—),女,昌吉学院中语系,教授,研究方向:双语教学,少数民族语言文化。

- 昌吉学院学报的其它文章

- 全面小康民主法制对标分析

——基于甘肃省与全国目标差距的比较