超学科视域下的语言学专业研究生课程体系改革探索

周频, 吴安萍

(1.上海海事大学 外国语学院,上海 201306; 2. 宁波职业技术学院,宁波 315800)

超学科视域下的语言学专业研究生课程体系改革探索

周频1, 吴安萍2

(1.上海海事大学 外国语学院,上海 201306; 2. 宁波职业技术学院,宁波 315800)

认知神经科学、计算机科学、复杂性科学等的发展推动着语言学向科学的轨道发展,日益与认知科学的相关学科交叉融合,形成超学科研究领域。本文从语言科学的发展规律出发提出,语言学专业研究生的课程设置应相应进行如下改革:(1)由于语言学兼具理工科性质,不应继续归属于人文学科。因而,“语言学及应用语言学”不应设为“中国语言文学”和“外国语言文学”一级学科下的二级学科;(2)语言学的研究对象不应局限于研究语言本体,而需打破学科间知识壁垒,与其他学科交叉融合,共同探索语言、心智和脑的奥秘;(3)在当今前沿科技走向超学科发展的态势下,应积极探索研究生跨院系、跨校、乃至跨国的联合培养等机制,以便开发、利用和整合教学资源,搭建学科间合作的平台,培养创新型的研究人才;(4)通过课程设置,既训练学生利用前沿科技对语言进行科学研究的能力,又要培养他们的科学理性精神和理论批判能力;(5)建立导师项目负责制,通过导师带领研究生共同完成科研课题等形式,促进学生将理论与实践相结合,在科研实践中发现问题、解决问题、创建理论。

超学科; 语言学;研究生教育;课程设置

1.0 引言

近年来,一些学者从宏观教育原则和微观教学方法等方面,探讨了外语专业研究生课程改革的问题。宏观方法包括:从需求分析、教师发展、课程设置等方面,探索外语专业研究生学术能力的培养(王雪梅,2009a;2009b;2009c;2010;靳铭吉,2010;王家钺,2004)。他们认为,为了培养复合型、创新型人才,需要探索跨学科、跨校、甚至跨国的联合培养模式。微观教学方法改革包括: (1)探索如何利用新的科技手段改善教学效果,提高学生的学习兴趣,改进教学内容、方法、教材和评价方式等(文秋芳等,2006)。(2)调查和反思当今语言学课程设置、教学模式中存在的问题:提出应转变教学理念,合理调整教材的难度和广度,改进教学方法、考评体系、教师发展等(吴格奇,2005;鞠玉梅,2007;潘之欣,2002;孟建钢、陈颖,2009)。可见,这些研究大多是基于相关教育学理论,或通过教学实践,反思、总结出的改进意见。本文则从语言学自身发展规律出发,探讨语言学专业研究生课程体系改革的必要性并提出初步建议。

2.0 科学发展水平与语言学理论的关系

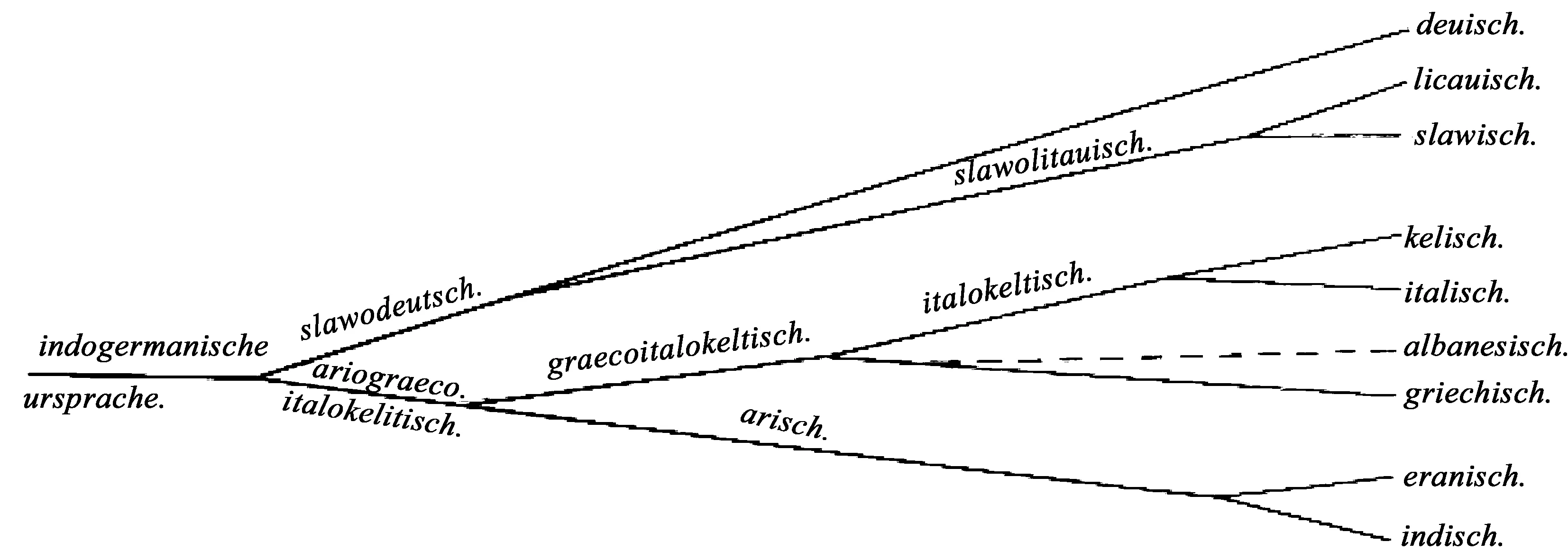

语言学的发展往往与时代的科技水平息息相关,即不同时代的科技水平影响或决定了语言学的研究任务、目标、范围和方法等。以语言学的发展史为例,迄今语言学经历了六个发展时期:(1)语文学,产生于公元前5世纪到18世纪;(2)历史比较语言学,产生于19世纪;(3)结构语言学,产生于20世纪上半叶;(4)形式语言学,产生于20世纪中期;(5)系统功能语言学,产生于20世纪中后期;(6)认知语言学,大约在1980年代后期至1990年代开始成型(章宜华,2009:3)。历史比较语言学的兴起得益于达尔文的进化论的影响。19世纪德国语言学大师奥古斯特·施莱谢尔(August Schleicher)(1821-1868),因受进化论思想的影响,写出了《达尔文理论与语言学》和《印欧系的语言》等著作,并勾画出印欧语系的树图(图1),导致了历史比较语言学的产生。同样地,计算机科学、认知科学的兴起和发展推动了生成语言学的发展;认知心理学、神经科学的发展则促进了认知语言学和神经语言学的发展等等。

图1 施莱谢尔的印欧语系树图(引自王士元,2011:8)

当今科技进入信息科学、脑神经科学、生命科学时代,语言学的性质和内涵也相应发生了改变。近年来,得益于神经科学和脑成像技术的发展,对语言的研究逐渐从语言现象层深入到认知心理层和认知神经层;研究方法从通过哲学思辨和臆测构造假说,到应用现代科技进行实证研究。然而,人们一方面希望借助新科技,检验各种语言理论或假说,揭示隐藏在人脑“黑箱”里语言的奥秘,另一方面,语言同心智和大脑一样,并不能被当作是一个可被还原和分析的简单系统或复合系统,即无法通过将语言还原为神经元、神经胶质细胞和神经递质等的生化性质、功能和结构揭示其本质(西利亚斯,2006)。事实上,探讨语言的演化、母语习得和外语学习等问题,需要把语言当作一个非线性、动态性、涌现性、自适应性、自组织性、不可还原性的复杂自适应系统(complex adaptive system,CAS)。这就需要结合认知科学的相关学科,开展跨学科(inter-disciplinary)、多学科(multidisciplinary)乃至超学科(transdisciplinary)研究。因此,语言研究除了需要向深度探索外,还需在广度上拓展。相应地,研究生的课程设置和课程理论应与时俱进,引进认知神经科学、计算机科学、复杂性科学等新的研究视野、理论和方法。

3.0 现代语言学与研究生教育

在此背景下,语言学研究生不应继续停留在传统的研究模式——通过归纳语言现象,寻找描写语言的规律或应用国外理论,解释汉语现象。而应在认知科学的大视野下,与相关学科密切合作,探索语言产生和理解的认知心理机制、神经机制、自然语言处理的数学模型、语言演化和习得的“涌现”现象等等。研究生教育的课程规划和建设应体现这一目标和宗旨。鉴于此,我们认为,对今后的语言学研究生课程体系的改革,需首先反思如下三个问题:

(1) 语言学的学科地位问题:语言学是人文学科还是自然科学(理工科),抑或二者兼具?将“语言学及应用语言学”设为“中国语言文学”和“外国语言文学”一级学科下的二级学科是否合理?

(2) 语言学的学科性质问题:语言学家的主要任务是什么?语言学的研究对象是否是语言本体——字、词、句、篇的音、形、义?或仅限于研究语言的现状、历史、结构和用法?还是需打破学科间壁垒,与其他学科交叉融合,共同探索语言、心智和脑的奥秘呢?

(3) 语言学研究生的课程体系改革问题:在当今前沿科技日益交叉融合的态势下,如何建构面向未来和国际的语言学研究生课程理论?如何改革语言学研究生的课程体系?

3.1 重新定位语言学的学科地位

目前,我国各高校的语言学专业主要设在外语院校及中文系和外语院系。“中国语言文学”和“外国语言文学”均为一级学科,“语言学及应用语言学”为下设的二级学科。然而,现代的语言学研究日益呈现出科学化的发展趋势,仍将之归属于特定语种下的人文学科范畴,已暴露出诸多弊端。国内一些语言专家曾多次呼吁将语言学调整为一级学科。《语言科学》在2010年第一期上,围绕这一主题,组织了一组笔谈文章。杨亦鸣、徐杰、陆俭明、沈阳、刘丹青、张伯江、游汝杰等语言学家从不同角度论证了其必要性和重要性,并提出具体建议。他们关于必要性的理由可概括为如下三点:

首先,语言学已越来越远离传统的人文学科范畴,日益具有自然科学的性质,因此不应继续与文学合为一级学科。陆俭明、沈阳(2010:11)认为,传统意义上的语言学只是附属于人文科学(特别是文学和文献学) 的准科学,而现代语言学则是跨自然科学和人文科学的尖端科学,是联系基础科学和应用科学的系统科学,也是作为当代前沿科学特别是信息科学和生命科学的重要组成部份的前沿科学。刘丹青、张伯江(2010:16)指出,语言和文学是性质差异极大的学科,在研究方法、评价标准等方面都相距甚远。杨亦鸣、徐杰(2010:3)认为,在当今发达国家中,语言学已成为一门领先的科学。现代语言学与自然科学、社会科学和思维科学的众多具体学科有着广泛的联系和交叉,产生了一系列边缘交叉学科,如人类语言学、数理语言学、病理语言学、神经语言学、计算语言学、发展语言学、认知语言学、模糊语言学、生物语言学等。游汝杰(2010)认为,作为一门科学,语言学的许多领域与文学的关系越来越远,其中有的分支学科,如语音学、实验语音学、计算语言学、病理语言学、神经语言学等更与“文学”风马牛不相及。

其次,语言学作为科学应对人类语言具有普遍的解释力,不应局限于对特定语种的语言现象,即语文学层面的研究。而在我国,语言学研究 “完全依附在特定语种上,缺少语言学的核心要素所必备的对人类语言整体的关怀”(刘丹青、张伯江,2010:16)。游汝杰(2010)从学科分类的角度论证指出,把语言学冠以国别属性,不符合现代科学的分类法。他认为,把“语言学及应用语言学”设为“中国语言文学”和“外语语言文学”下的二级学科在逻辑上是错乱的。因为,“中国语言学”只是“语言学”的下位概念,却与“中国文学”合为一级学科,同时又将上下位关系不对等的“语言学及应用语言学”和“汉语言文字学”并立为二级学科。这种情况不合学科分类的学理和逻辑,而且使语言学今后的发展受到种种限制。他认为这种错误是由历史造成的,是不讲究学科建设的旧时代的产物。

第三,从欧美发达国家的大学学科设置来看,语言学大多被设为独立的学科。杨亦鸣、徐杰(2010)调查了哈佛大学、麻省理工学院、加州大学伯克利分校等美国部分有代表性和指标性大学的语言学及与语言学相关学科(学系) 设置情况发现:国外一流大学的学科设置不仅有自己的英语系和各国别语言文学或语言文化专业和系科,还都有专门的语言学系,相当于中国的语言学一级学科。基于排名前25位的世界语言学杂志的调查,他们发现,语言学作为一门领先的科学,其领先性主要体现为理论的先进性和学科的交叉性。

我们认为,随着现代科技的发展,语言学的内涵也在改变:从传统的注重对语言现象的分类和描写,到逐渐融入社会科学和自然科学的范畴——既探索语言的社会文化属性,也寻求对产生这些属性的认知心理机制和神经机制的解释。而信息科技的发展,为数理语言学和计算语言学的兴起和发展提供了理论基础和技术条件。因此,语言学需突破人文学科的范畴,与自然科学融合。

3.2 重新界定语言学的学科性质

语言学是研究语言的科学,然而,在我国的学科划分上,从未将语言学归属于理工科(或自然科学)范畴,而是隶属于人文学科,与“文学”合为一级学科。这样的学科设置愈来愈限制甚至阻碍了语言学在科学轨道上发展,也导致了如下三个方面的问题:(1)在研究生课程设置上,由于对其科学性认识的不足,使得一方面语言学研究生长期以来主要由外语院校及中文院系招收和培养,难以担当其作为科学研究语言的学科的重任;另一方面,由于受语文学传统的影响,我国语言学研究的目标、内容和方法等仍围绕着语言本体展开,即便有些跨学科研究,也主要与人文社科类学科如哲学、社会学、心理学、人类学及文化研究等交叉。难以通过与自然科学和工程技术交叉融合,丰富和拓展其研究内容和手段,实现更为科学化的语言研究。(2)师资力量的短缺以及学科梯队建设也是一大问题。国内目前能招收神经语言学、数理语言学、计算语言学等方向的研究生导师凤毛麟角。按照当前的研究生课程设置,也无法解决后续人才培养的问题。(3)由于对语言学学科内部的结构和层次缺乏清晰的认识,导致有些研究方向未能发挥其主导或核心的作用。例如,有些大学虽然能招收神经语言学方向的研究生,该专业却被列入应用语言学范畴,而不是作为语言学的核心内容。

事实上,我们曾论证指出,语言学的学科系统结构将从微观到宏观、由内至外形成有机的四位一体的系统发展格局(见图2)(周频,2012)。

内部语言学(或理论语言学):基于认知神经科学研究语言的认知机制,包括利用脑损伤、脑刺激、脑成像技术,对语音和语义在脑区中的分布、神经传递、功能表征等进行研究,从而解释语言的本质、来源和习得等。具体研究方向包括生物语言学、神经语言学、演化语言学等,和以此为基础的音系学、句法学、语义学、语用学等。

外部语言学(或描写语言学):将语言视为实现社会交流的符号系统。除了传统从人文、社科领域研究外,还需要结合数学拓展新的研究领域。研究方向包括社会语言学、文化语言学、人类语言学、心理语言学、历史语言学、比较语言学、方言学、数理语言学等。

应用语言学:将内部和外部语言学的理论研究成果应用于语言教学、翻译、词典编纂等。研究方向包括计算语言学、法律语言学、语言习得、语言评估、语言发展、语言教育、语言规划、文体学、翻译学、词典学等。

语言学哲学:对语言学理论的认识论和方法论基础进行反思和批评,审查理论的基础假设、逻辑论证的合理性、有效性和论据的信度,推动理论的完善、发展和创新。

这四个方面是互相渗透、互相影响的有机整体。其中内部语言学研究语言的本质规律,是整个语言学的核心,它也是外部语言学和应用语言学的基础。语言学哲学则对内部、外部和应用语言学这三个不同层次的语言学理论的认识论和方法论进行反思和批评。语言学与其他相关学科,比如神经科学、社会学、教育学、心理学、哲学等之间整合、互动,形成超学科研究领域。因此,我们认为,神经语言学并不是应用语言学,而是内部语言学,属于语言学的核心内容。

当今科技的迅猛发展推动着语言学朝科学化的方向发展。例如,如2005年9月在荷兰的马克斯·普朗克心理语言学研究院召开了“二语习得中的认知神经科学”国际研讨会,来自二语习得、双语教学、认知神经科学和神经解剖学的专家共同探讨如何将二语习得研究与认知神经科学结合(Gullber & Indefrey,2006)。2008年11月在美国密西根大学召开了“作为复杂自适应系统的语言”的研讨会,来自语言学、心理学、人类学和复杂系统研究的国际领先专家讨论了如何从复杂性科学的视角,理解语言学习的开拓性意义(Ellis & Larsen-Freeman,2009)。

我国的一些大学也已开始招收具有理工科性质的语言学方向的研究生。例如,北京语言大学早在1987年创建了第一个以汉语信息处理为主要研究方向的语言信息处理研究所,研究计算语言学理论和面向信息处理的汉语语言理论,发展自然语言处理关键技术和知识库,开发相应的工具软件和应用软件,支持对外汉语教学和语言本体研究。该所招收具有计算机应用和应用语言学背景的硕士研究生、博士研究生。此外,2009年我国首家语言科学学院在江苏师范大学成立,主要研究方向包括理论语言学、神经语言学和工程语言学,并在国内招收神经语言学的硕士、博士和博士后。

尽管有这些开拓者,但目前我国大多数语言学及应用语言学硕博士点招收的仍主要是文科方向的研究生。今后该如何对新兴的语言科学研究方向进行系统梳理,合理规划到研究生的课程体系中?如何与相关学科交叉整合,构建超学科发展平台?如何培育师资力量、推动教师发展以及教学资源的开发、整合、利用?这将是未来研究生课程建设凾待解决的问题。

4.0 超学科视域下的语言学研究生课程体系改革设想

下面,从两个方面论证超学科视域下,如何重新规划语言学研究生课程体系:(1)语言学不再是局限于研究语言本体的学科(描写工作),而需与认知科学的相关学科交叉融合,涌现出超学科研究领域,共同探索语言、心智和脑的奥秘(科学解释工作)。研究生教育,将不再满足于培养字、词、句、篇的音、形、义的研究者,而是能观照语言与思维、大脑之间的互动以及从事人机接口、数学建模、自然语言处理等相关领域的研究。(2)需厘清语言研究的层次及方法论原则,科学规划课程体系。探讨如何开发、整合、利用各种教学资源,展开跨学科、跨校、跨国的研究生联合培养机制。规划和建设具有前瞻性、大视野的研究生课程理论。

4.1 超学科视域下的语言学

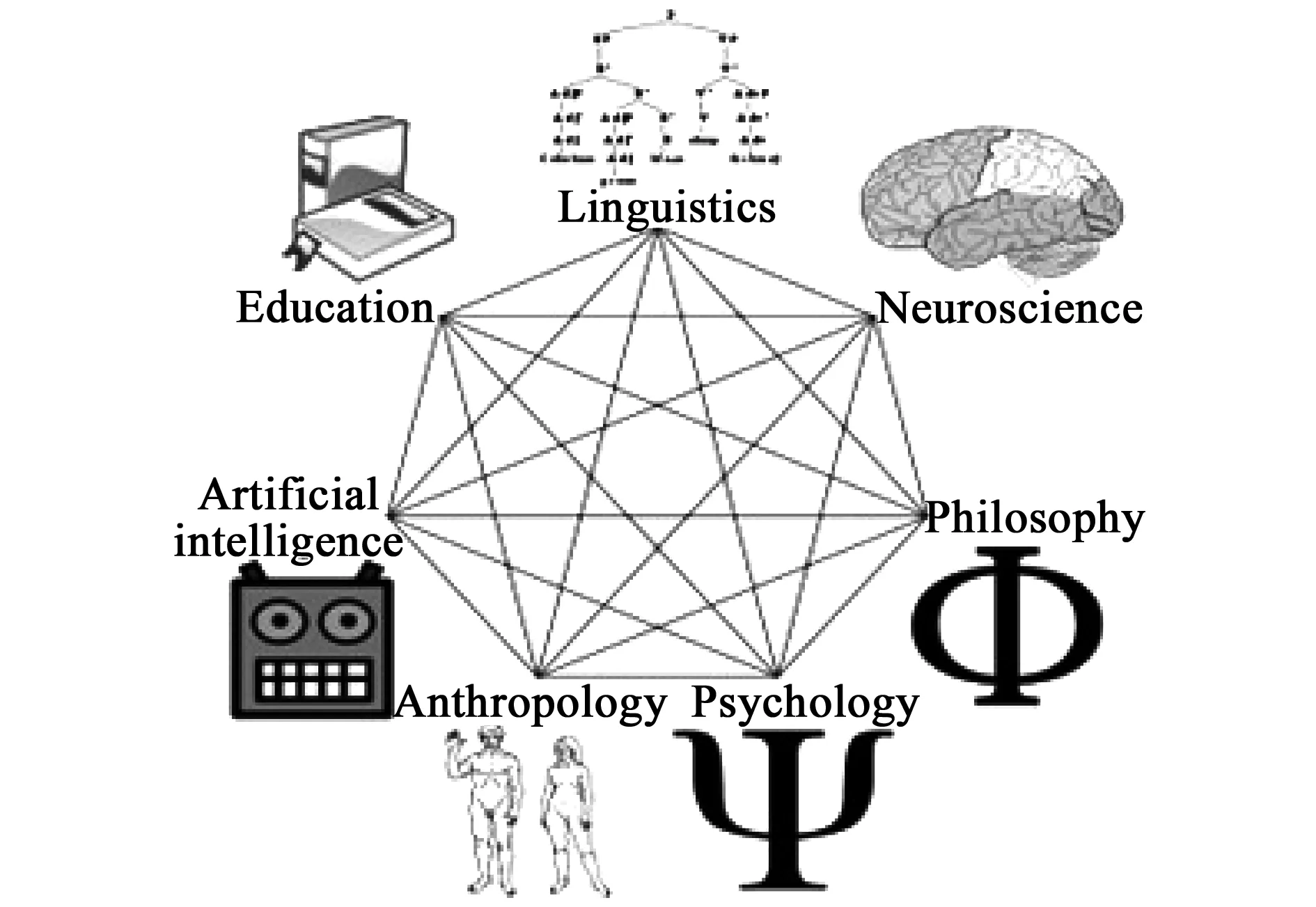

语言学并不是一个孤立的学科,而是与其他相关学科密不可分的。例如,语言与认知科学的相关学科包括哲学、心理学、人工智能、神经科学、教育学等都互相交织(见图3)。而传统学科的划分使得这些有着天然联系的学科彼此分离。即便有些交叉性研究,也未能达到知识应有的集成或涌现(emergence)效应。比如,随着认知神经科学的发展,传统的心理学、教育学等的研究方法都从基于哲学思辨、行为和心理层面的研究深入到神经科学层面,使得心理学成为了心理科学,教育学成为教育科学,语言学与认知神经科学的结合也愈来愈向科学的轨道发展。这些学科互相交叉、集成,又会涌现出新的研究问题、方向、乃至学科。

图3 语言学与认知科学的相关学科的交织关系(图转引自Miller,2003)

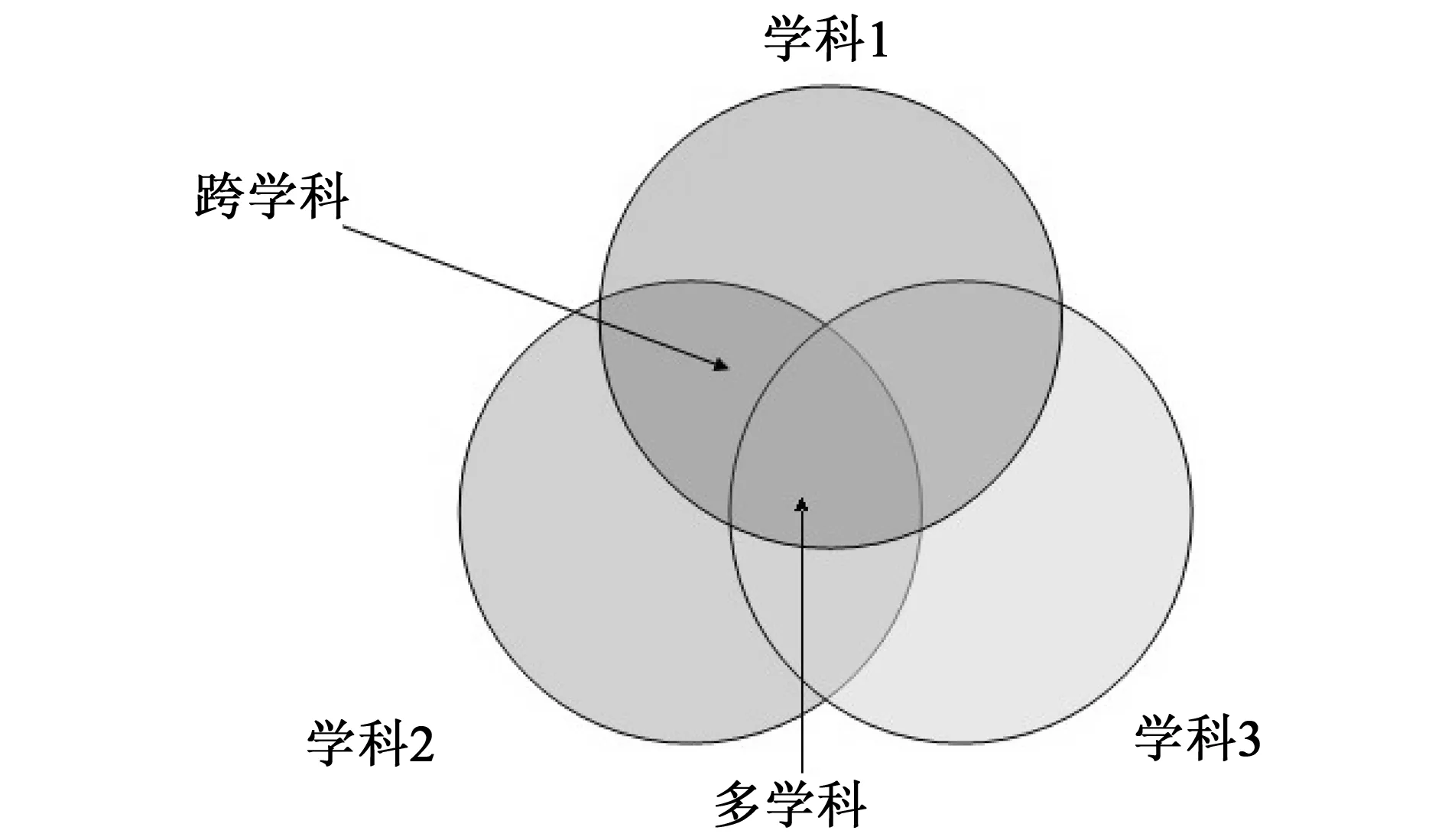

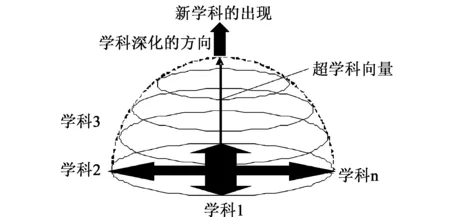

这也导致今后的学科发展,不能仅仅满足于跨学科(指两个学科之间的交叉)和多学科(指三个以上的学科间交叉)研究(图4),更需要多种学科来推动超学科研究领域的出现。

图4 跨学科与多学科的学科间交叉关系(转引自北京师范大学认知神经科学研究中心等,2010:139)

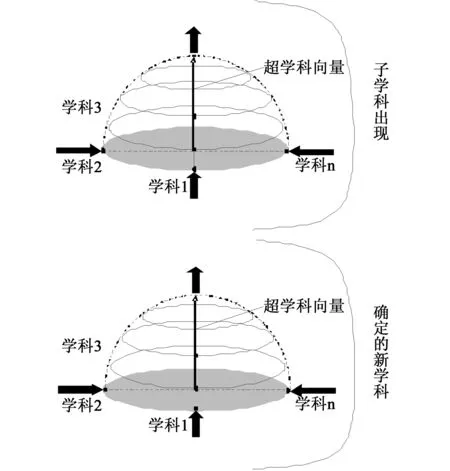

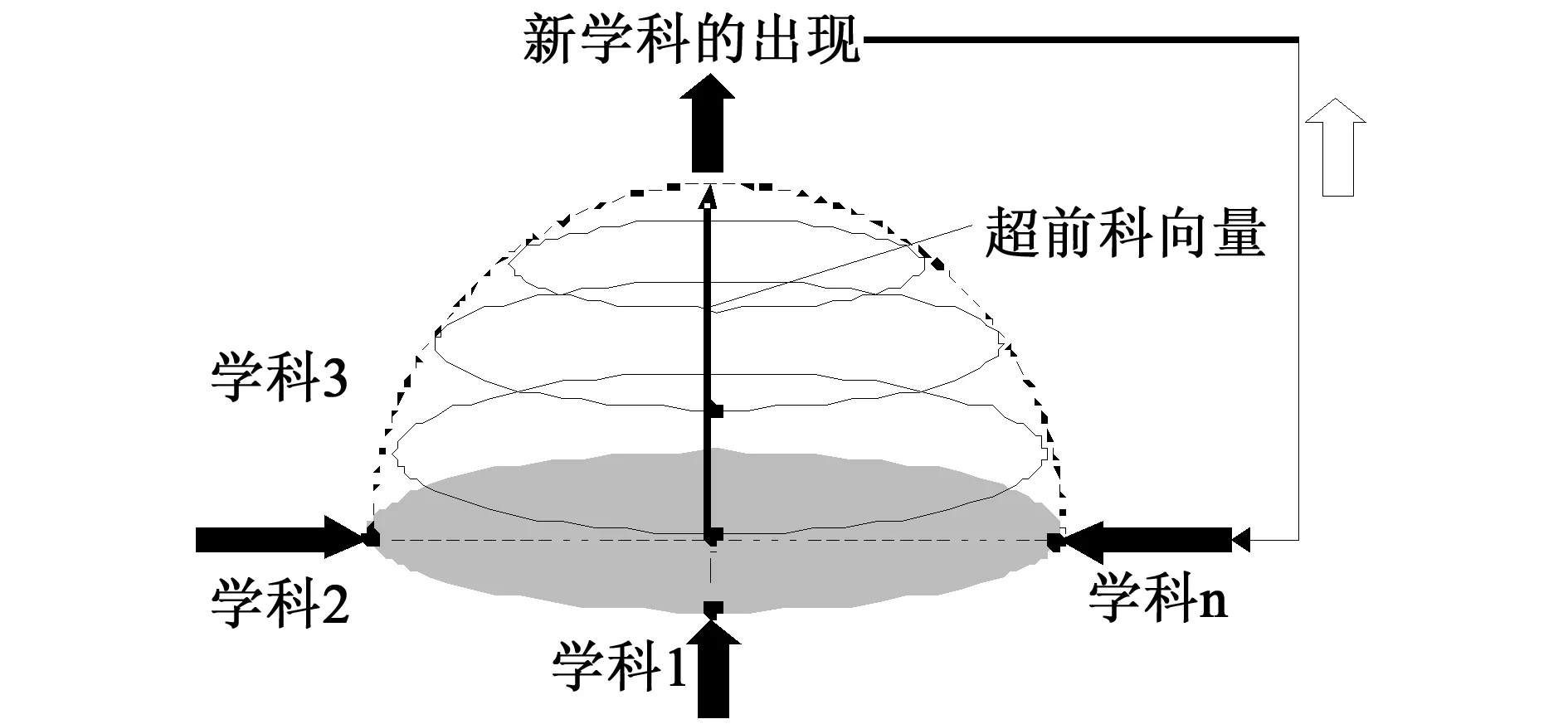

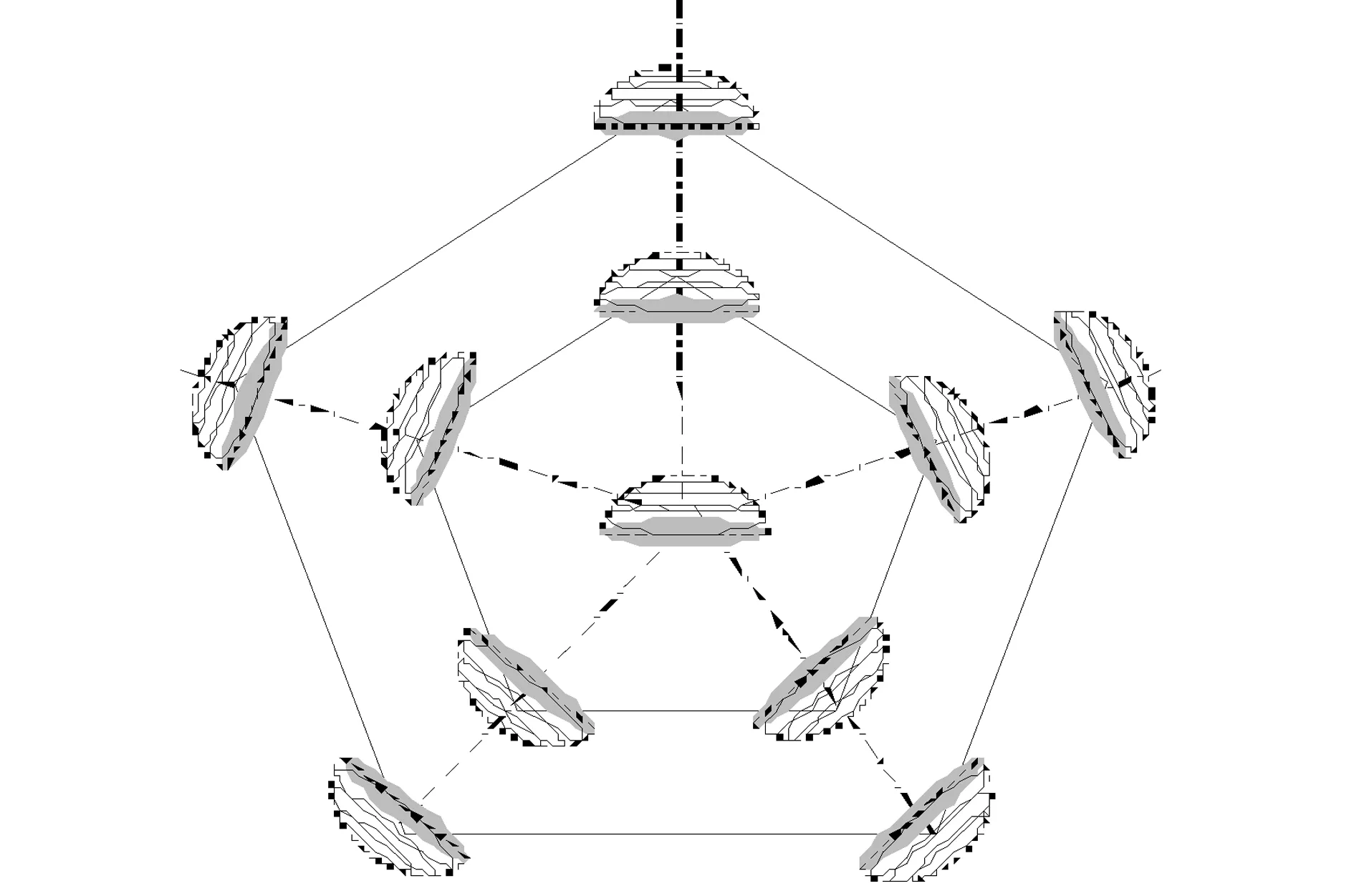

超学科是日本学者小泉英明(Hideaki Koizumi)提出的知识发展模型。他认为,随着学科的发展,专业化研究愈加精细,但同时专业化学科也愈显出其自身存在的不足:一方面各个学科都产生了海量的知识却难以系统管理和整合;另一方面学科之间的知识壁垒逐渐变得更高大、厚实,但它们之间的分割也许变得缺乏逻辑性——这种静态的学科方法在变得不适应新知识的产生时,是无法提供跨越学科边界的途径的(北京师范大学认知神经科学研究中心等,2010:139)。因此,他提出超学科知识发展模型认为,随着学科的成熟,需要一种动态的元结构来促进学科的融合与新的分化。在这种元结构之下,不同的学科推动着知识的发展,但在推动力积累到一定的程度产生适应性时,学科就适应了其自身的发展。有时,两个学科之间的跨学科合作不足以促进学科的融合,需要多种学科来推动超学科的出现。随着相关学科之间桥梁的建立,将会逐渐出现一门具有独特方法与组织的子学科。一旦这一新的学科形成以后,就可以进入动态的元结构的发展过程,作为一门已经确立的学科来对超学科的进一步发展发挥作用。而且,它还可以提供反馈来影响母学科。另外,这整个过程同时并存于许多学科中,创造出一种动态的知识发展方式(图5A-D)。

图5A 超学科成熟后进入动态的元结构中,成为一个确定的科学,能够为未来学科交叉的发展作出贡献(ibid: 140)

图5B 一旦形成一个新的成熟学科后,该学科可以延伸而产生出一门新的子学科(ibid)

图5C 除了对学科交叉的发展继续作出贡献,新建立的超学科领域也可以反过来对母学科产生影响(ibid: 141)

图5D 母学科可以同时产生几个子学科。这些子学科也可以产生新的子学科,以此类推(ibid)

可见,这种的超学科知识发展模型是把人类知识本身看成是一个复杂系统,具有非线性、自组织性、反馈性、涌现性和开放性等特点。语言学与认知科学的相关学科交叉融合,会产生出许多难以预计的超学科研究领域,为揭示语言、思维和脑的复杂性提供可能。

4.2 研究生课程体系改革设想

我国语言学界的有识之士一直对目前主要是消化吸收国外理论,鲜有理论体系创新的现状感到忧虑和不满,希望从科研方法论、研究生培养等方面探索理论突破和创新的长效机制。如何把创建科学的语言理论的方法论原则贯彻到研究生教育的课程设置、教师培养等方面去,以便培养出面向未来、面向国际的语言学人才呢?

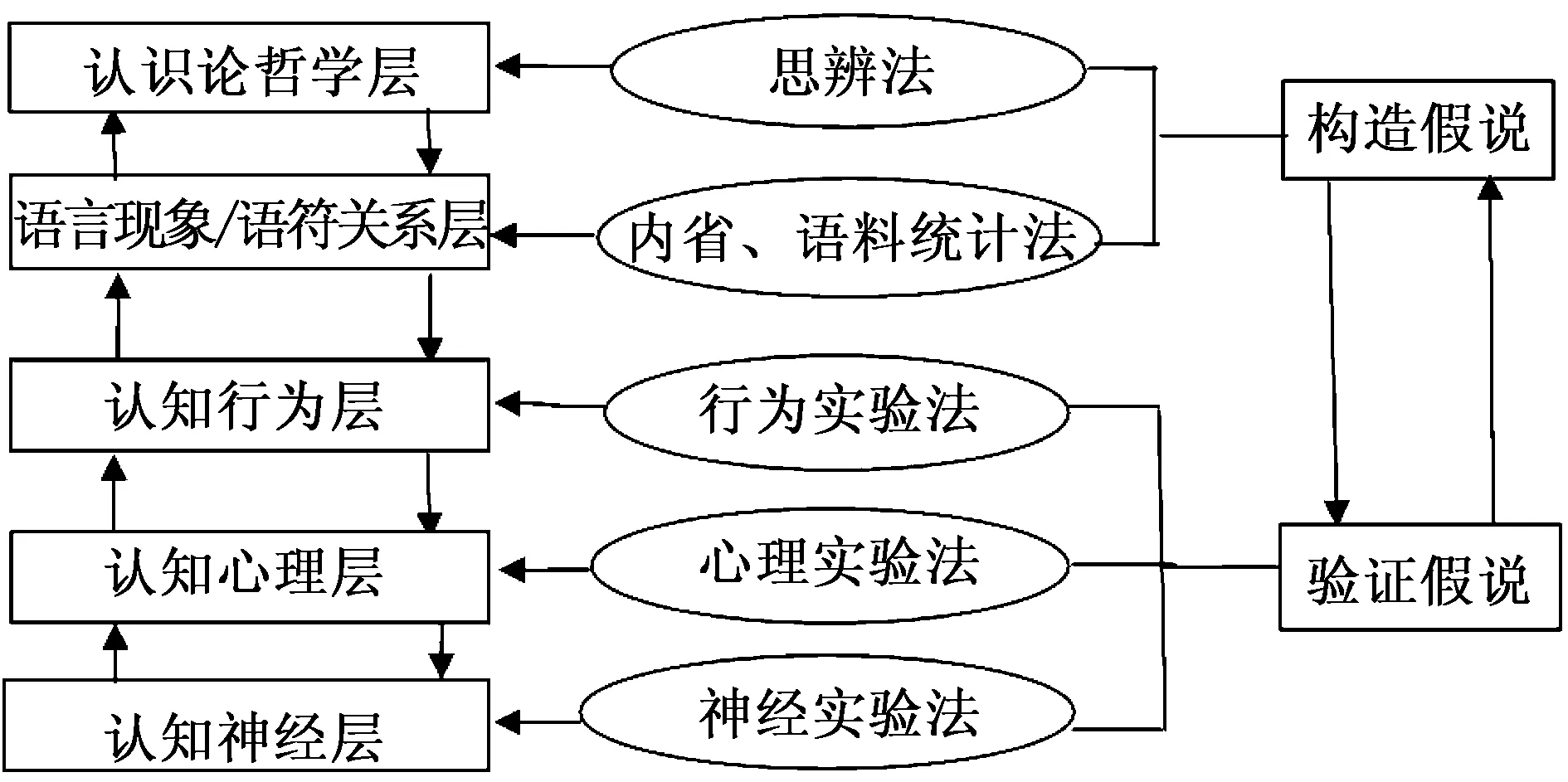

我们认为,建立科学的语言理论包含假说构造和假说检验两个环节。构造假说的方法有演绎法和归纳法。演绎法是以某些公理或公设为基础推论得出一套理论体系,这些公理可来自哲学、社会学、心理学、人类学等相关理论。如乔姆斯基基于笛卡尔的唯理论提出生成语法、格莱斯基于威廉·詹姆斯的心理学理论提出的语用学的合作原则、韩礼德基于社会建构论及人类学的相关理论提出系统功能语法、拉考夫和约翰逊基于涉身哲学、认知心理学等理论提出认知语言学理论等等。归纳法构造语言理论则是通过对语言现象的归纳总结提出相关假说。科学假说的检验则需要通过系统的科学实验获得证据支持。对于当今的科技水平来说,我们认为需要通过行为实验、心理实验和神经实验等寻求趋同性证据。因此,科学的语言研究可大致分为如下五个层次,它们之间形成自上而下和自下而上的互动。

图6 语言科学解释的层次及研究方法之间的关系

在哲学层面的研究主要是思考各种语言理论背后的认识论基础和方法论原则。因为在每一个语言理论体系都以特定的哲学假定为认识论基础。拉考夫和约翰逊指出,“当今的语言学是一门饱含哲学的学科。许多语言学理论的创立者和最著名的实践家们都在日常语言哲学、形式主义哲学、形式逻辑或这些哲学的各种结合中受过训练。很多其他的语言学家通过他们的大学训练,吸收了这样或那样的研究传统中重要的哲学假定”(Lakoff & Johnson,1999:469)。不过需要强调的是,哲学是一种系统的世界观与方法论,它以整个世界为研究对象,揭示其中的一般规律。而语言学是用经验科学的方法研究人类语言的本质和普遍规律。哲学为语言学研究提供认识论和方法论指导,语言学又反作用于哲学,影响或改变哲学。因此,语言学家并不能“唯哲学的马首是瞻”,把哲学家的观点作为语言研究的教条,而应用科学的方法和手段研究语言(周频,2010)。

对语言现象和语符关系的研究,传统的方法往往通过研究者的直觉内省判断语句是否合乎语法。随着语料库语言学的发展,人们可以通过对真实语料的统计,了解不同语言表达的使用频率,使得研究更加客观、科学。而计算机科学的发展使得语言学家可基于数学模型和统计的方法,对自然语言的句法和语义进行处理。这属于数理语言学和计算语言学研究的范畴。吴军①(2012)认为,今天的机器翻译和语音识别已经做得很不错,而且有上亿人使用过,但这并非大多数人误以为的是靠计算机理解了自然语言而完成的,而是全都靠数学,更准确地说是靠统计。随着计算能力的提高和数据量的不断增加,过去看似不可能通过统计模型完成的任务,渐渐变得可能了,包括很复杂的句法分析。到上世纪90年代末,人们发现通过统计得到的句法规则甚至比语言学家总结的更有说服力。因此,今天的自然语言处理更多依靠的是统计语言模型(Statistical Language Model),它是所有自然语言处理的基础,并广泛应用于机器翻译、语音识别、印刷体或手写体识别、拼音纠错、汉字输入和文献查询。

认知层面研究语言可从行为、心理和神经三个层次逐层深入。比如,对某些人的异常言语行为,可深入追踪到导致这些行为偏差的认知心理,并进一步探究其脑神经系统的病理性根源,从而为研究正常人的言语行为、认知心理和神经机制提供启示。以语用学为例,传统的语用学研究主要是基于哲学、社会学、心理学、文化研究等相关理论作为推导的理论公设,并在行为层面和心理层面构造了合作原则、礼貌原则、关联理论和顺应理论等。然而,这些理论仅停留在假说的阶段,尚待科学证据的验证和科学的因果解释。而通过脑损伤及自闭症患者的脑发育异常推知:正常人的语用能力必须具备良好的自我知觉(需内侧前额叶皮质的参与)、自我知识、对他人的知觉(都需要镜像神经元为心理模仿提供神经基础)和社会知识(需眶额皮质的参与)。如果负责或参与这些认知功能的基因、神经元或神经回路出现异常,会导致行为上的语用缺陷或障碍。

认知神经科学是由于无创伤性脑功能成像技术的突破性发展而产生的,是从分子、细胞、脑功能和全脑等不同层次,综合研究大脑认知加工过程的规律。借助脑成像等先进的技术手段,主要包括PET、fMRI、SPECT、ERP、MEG和光成像等方法,记录不同的物质变化,共同地使我们从脑外观察到脑内的具体部位进行高级功能活动的物质图像。这一新的研究方法和技术必将给语言学带来革命性的影响和研究范式的转换。

不过,这五个层次之间并不是还原的(reductive)关系,而是互动整合的(interactive and integrative)。因为在无生命的系统里,科学家们一般接受还原论,即因果说明可从较低层次指向较高层次。而对于语言这样的复杂系统则不可能进行彻底的自下而上的重构。较高层次的现象不可能溯因至较低层次,而需采用整体论(holistic)的方案。

今后如何在语言学研究生课程设置中体现超学科发展的视野,并分清内部语言学、外部语言学、应用语言学、语言学哲学的四层次的语言学构架,遵循语言理论建构和检验的五层次方法论原则呢?我们拟提出如下建议:

(1) 在课程设置中,除了传统的语言学核心课程,如音系学、句法学、语义学、语用学、认知语言学等外,还需建立跨院系、跨校、跨国的联合培养等机制,开发、利用和整合教学资源,让现有的语言学及应用语言学专业与心理学、医学(神经内、外科学)、哲学、教育学、计算机科学、数学等专业开展合作,搭建学科间合作平台。在选课时,可根据学生的研究兴趣,将与他们专业方向有关的课程作为必修课,其他的课程可作为选修课,以丰富学生的知识结构,扩大学术视野,为今后从事跨学科、多学科、超学科研究奠定基础。

(2) 给研究生开设语言科学研究方法论以及科学哲学等课程,训练他们学会利用现代前沿科技进行语言研究,并培养他们的理论批判能力和科学理性精神。

(3) 建立导师项目负责制,由导师带领研究生共同完成科研项目,促进学生将理论与实践相结合,在科研实践中发现问题、解决问题、创建理论。

5.0 结语

可以预见,今后的语言学研究必将融入认知科学的“大家庭”,与其相关学科交叉融合,涌现出超学科的研究领域。相应地,语言学研究生教育应根据语言研究的五层次方法论原则,综合训练学生的哲学思辨、统计分析和通过科学实验进行实在研究的能力。既提高他们构造假说和验证假说的能力,又要注重培养他们的批判反思精神和理论创新能力。

注释:

① 吴军博士,现任腾讯公司主管搜索、在线广告和云计算基础构架的副总裁,毕业于清华大学(本科、硕士)和美国约翰霍普金斯大学(博士)。在清华大学和约翰霍普金斯大学期间,吴军博士致力于语音识别、自然语言处理,特别是统计语言模型的研究。

[1] Ellis, N. C. & D. Larsen-Freeman (eds.).Languageasacomplexadaptivesystem[C]. West Sussex, UK: John Wiley & Sons, 2009.

[2] Gullber, M. & P. Indefrey (eds.).TheCognitiveNeuroscienceofSecondLanguageAcquisition[C]. London: Blackwell, 2006.

[3] Lakoff, G. & M. Johnson.PhilosophyintheFlesh:TheEmbodiedMindanditsChallengetoWesternThought[M]. New York: Basic Books,1999.

[4] Miller, G. The cognitive revolution:A historical perspective[J].TrendsinCognitiveSciences,2003,(7):141-144.

[5] 北京师范大学认知神经科学研究中心等. 理解脑:新的学习科学的诞生[M]. 北京:教育科学出版社,2010.

[6] 靳铭吉. 论俄语专业硕士研究生阶段的课程体系[J].中国俄语教学,2010,(3):78-81.

[7] 鞠玉梅. 关于高校英语专业语言学课程教学的思考[J].外语与外语教学,2007,(8):31-33.

[8] 刘丹青,张伯江. 时势之必需,学术之大业[J]. 语言科学,2010,(1):14-18.

[9] 陆俭明,沈阳. 关于建设“语言学”一级学科的建议[J]. 语言科学,2010,(1):9-14.

[10] 孟建钢,陈颖. 对英语语言文学专业硕士研究生教育改革的思考[J]. 当代教育理论与实践,2009,(2):55-58.

[11] 潘之欣. 关于高校英语专业“语言学导论”类课程设置的调查[J]. 外语界,2002,(1):47-55.

[12] 王家钺. 应用语言学硕士研究生学科知识结构的构建和课程设置[J]. 外语界,2004,(60):52-57.

[13] 王士元. 语言、演化与大脑[M]. 北京:商务印书馆,2011.

[14] 王雪梅. 认知风格与英语专业研究生的学术能力发展[J]. 山东外语教学,2009a,(1):33-37.

[15] 王雪梅. 英语专业研究生课程设置与学术能力发展[J]. 外语界,2009b,(1):44-50.

[16] 王雪梅.从学术能力发展角度解析英语专业研究生导师的内涵与功能[J].外语界,2009c,(6):43-49.

[17] 王雪梅. 从学术能力的需求分析角度反思我国英语专业研究生教育[J]. 外语界,2010,(5):67-73.

[18] 文秋芳,丁言仁,陈新仁,王文宇. 构建合作型团队机制,培养创新性人才群体——英语专业应用语言学研究生培养模式的研究与实践[J]. 中国外语,2006,(2):11-13.

[19] 吴格奇. “语言学导论”课程教学行动研究与教师知识体系的反思[J]. 国外外语教学,2005,(2):33-36.

[20] 吴军. 数学之美[M]. 北京:人民邮电出版社,2012.

[21] 西利亚斯,保罗. 复杂性与后现代主义[M]. 曾国屏译. 上海:上海科技教育出版社,2006.

[22] 杨亦鸣,徐杰. 语言学应该调整为一级学科[J]. 语言科学,2010,(1):1-9.

[23] 游汝杰. 语言学的学科地位问题[J]. 语言科学,2010,(1):19-21.

[24] 章宜华. 语义·认知·释义[M]. 上海:上海外语教育出版社,2009.

[25] 周频. 从“三元关系”解析语言学与哲学的相互关系[J]. 外语学刊,2010,(4):9-13.

[26] 周频. 论科学轨道上的语言学学科建设[J]. 当代外语研究,2012,(10):2-8.

Exploration into the Reform of Linguistic Graduates’ Curriculum from Trans-disciplinary Perspective

ZHOU Pin1, WU An-ping2

(1. College of Foreign Languages, Shanghai Maritime University, Shanghai 201306, China;2. Ningbo Polytechnic College, Ningbo 315800, China)

With the advent and booming of cognitive neuroscience, computer science and complexity sciences in the latest years, linguistics has been steered on the scientific track and merged with the relevant disciplines of cognitive science to develop into transdisciplinary research areas. Accordingly, the curricula for the linguistic graduates should, therefore, be adjusted and amended to keep abreast with the times in the following ways: Firstly, linguistics and applied linguistics should be more regarded as a subject of science and technology than as a liberal art one. It should not be categorized as a secondary discipline subordinated to the primary disciplines of “Chinese Language and Literature” and “Foreign Languages and Literature”. Secondly, linguists, rather than confining themselves to the study of language proper for the purpose of description, should make joint efforts with the experts from other disciplines concerned to reveal the mystery of language, mind and brain. Thirdly, the future-oriented curricula for graduate students are supposed to exploit wider varieties of educational resources for the cultivation of transdisciplinary talents through cooperation across departments, universities and even national boundaries. Moreover, students’ critical mind and skills in applying modern technologies to the study of languages should be fostered. Finally, the curricula should attach more weight to project-centered research practice under the guidance of graduates’ supervisors so that the students can combine theoretical knowledge with practical work and learn to find their own questions, solve problems and formulate original theories.

transdiscipline; linguistics; postgraduate education; curricula

2012-11-20

本文受上海市教委科研创新项目“基于认知神经科学的语言科学研究的三级方法学”(项目编号:13YS051)和上海海事大学科研基金项目“认知神经科学视野下的语言科学研究方法学探索”(项目编号:20120129)资助。

周频(1969-),湖北武汉人,博士(后),副教授。研究方向:认知语言学、语言哲学、语言研究方法论。 吴安萍(1976-),江西赣州人,硕士,副教授。研究方向:认知语言学与功能语言学。

H319

A

1002-2643(2014)01-0054-08