偏苯三酸酐酰氯的合成及其结构表征

彭永利,魏 梦

武汉工程大学材料科学与工程学院,湖北 武汉 430074

0 引 言

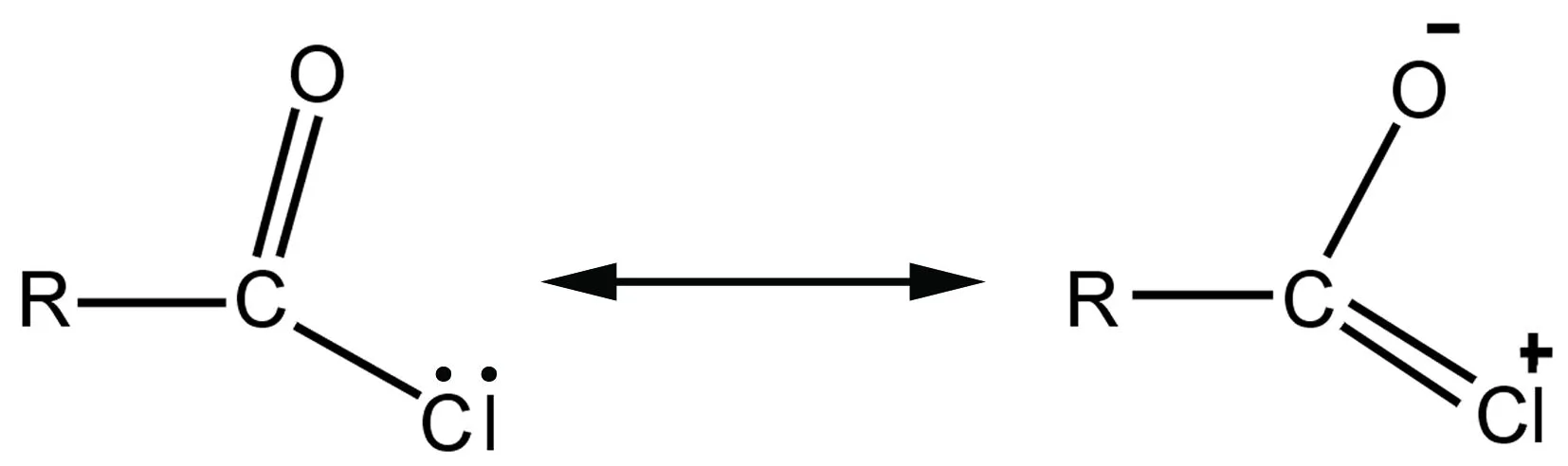

酰氯是一类非常重要羧酸衍生物,在有机合成、医药、资源环境等方面有着广泛的应用.主要可以发生水解、醇解、氨(胺)解、与有机金属试剂反应、还原反应、α氢卤化等多种反应.并且酰氯常常可以用来替换羧酸参与反应,使原本不能发生或进行相当缓慢的反应,其产率与活性都大大提高,是最活泼的酰基化试剂.其极限结构的共振杂化体[1]如下式:

酰氯分子正是由于上面所示的共振效应,加强了去离子基团的离去能力,受到的稳定作用很小,很容易与其他物质发生反应,从而导致酰氯性质活泼,成为较活泼的酰化试剂[2].

制备酰氯最常用的方法有用SOCl2,三氯化磷,三光气等.其中,氯化亚砜法在实验室最为常见.早期应用最多的也是氯化亚砜来制得酰氯化合物[3],其具有反应条件温和、副产物为气体无需去杂质、产物纯度与产率高等多处优势,使得其在科研和工业上应用广泛,被国内外皆沿用至今.

偏苯三酸酐酰氯,一种白色晶体,熔点为64~67 ℃,沸点128~132 ℃,易水解醇解,存放于干燥密封环境下,略有刺激性酸味.它是众多酰氯化合物中很重要且常用的一种,也是有机合成中常用的化学工业品和很好的合成中间体,其生产的难易、质量的优劣直接影响到产物的品质.国内外有关偏苯三酸酐酰氯的合成方法虽然已有较多的相关报道,但大多收率较低,耗时长和反应条件较为苛刻,而且存在安全性和环境问题.所以,选择一种既高效又进步的合成方法及工艺尤为重要.

本研究以上述SOCl2的酰化原理为理论基础,从药品价格、反应条件、副产物的生成、收率、环境污染程度等多方面考虑选择使用氯化亚砜作酰化剂来合成TMAC,运用多组正交实验进行研究探讨,得到一种较优的合成工艺.

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

偏苯三酸酐(TMA),黄山市泰达化工有限公司生产,工业品;氯化亚矾SOCl2溶液,天津市富晨化学试剂厂生产,分析纯,标准品,质量分数99.9%,直接使用;二甲基甲酰胺(DMF),天津市富宇精细化工有限公司生产,分析纯,质量分数99%,标准品,直接使用;吡啶,天津博迪化工有限公司生产,分析纯,质量分数99.5%.Nicolet6700傅里叶红外光谱仪(美国赛默飞世尔科技公司);Bruker 400 MHz核磁共振波谱仪(瑞士);XT-4双目显微熔点测定仪.

1.2 TMAC的合成

1.2.1 合成原理 本研究中二甲基甲酰胺(DMF)用作催化剂,吡啶用作缚酸剂.体系中,少量DMF会先与氯化试剂(SOCl2)形成中间体,进而被羧酸进攻生成酰氯,同时放出DMF,如此循环催化反应;如若加入的DMF太多,则有可能跟产品酰氯结合,反而影响了后续反应,所以DMF用量必须得控制.吡啶作缚酸剂,一是结合副产物生成N-酰基吡啶鎓盐,加速酰化反应的进行;二是其本身的结构较稳定,不会对反应物与反应液造成不良影响.所以,根据平衡移动原理,缚酸剂的加入对整个反应的进行是有利且有必要的.

合成原理图及反应方程式、实验步骤示意图分别如图1~3所示.

图1 DMF和吡啶的催化机理

图2 TMAC合成反应原理方程式

如图2所示,过量吡啶与SOCl2在低温下成盐,继而再与羧酸反应生成酰氯.同时,过量吡啶与生成的HCl、SO2酸性产物反应生成盐,起到缚酸剂的作用.

图3 TMAC合成总反应方程式

图4 反应步骤示意图

1.2.2 合成步骤 将9.6 g TMA(约为0.05 mol)、一定量溶剂苯、29.8 g(约0.25 mol)氯化亚砜投入浸于冷水的装有冷凝装置和尾气吸收装置的三口烧瓶中,通入冷凝水,开启磁力搅拌器匀速搅拌,往里滴入1~2滴DMF,此时保证体系温度在较低温0~15 ℃;开始缓慢加热,升至室温过程中,缓慢滴加4.0 g(约0.05 mol)的吡啶于烧瓶里,约半小时滴加完毕;继续升温至70 ℃并保持,约20 min后开始回流,合成过称中有烟雾产生、气泡冒出,混合液中不溶固体原料逐渐溶解,约3.5 h后,混合液中固体物质完全溶解,烧瓶中混合液由稠转逐变为黄色清液,烟雾、气泡不再产生;接着继续回流2 h,结束反应.倒出反应所得黄色清液,在约60 ℃左右做减压旋蒸,蒸出过量溶剂,收集馏分.收集液冷却后得白色结晶状固体,所得固体产物在真空下干燥12 h后即为合成产物:偏苯三酸酐酰氯.

1.3 TMAC的相关测试与表征

a. 熔点测定.参照JJG701-2008“熔点测定仪规程”,XT-4双目显微熔点仪进行测定.

b. FT-IR表征.KBr压片法,于4 000~400 cm-1的扫描范围内,在Impact420型-傅立叶红外分光光度计(美国)上进行分析.

c. 核磁表征(1HNMR).溶剂DMSO,Bruker 400 MHz固体核磁仪(瑞士).

2 结果与讨论

2.1 各合成工艺条件的讨论

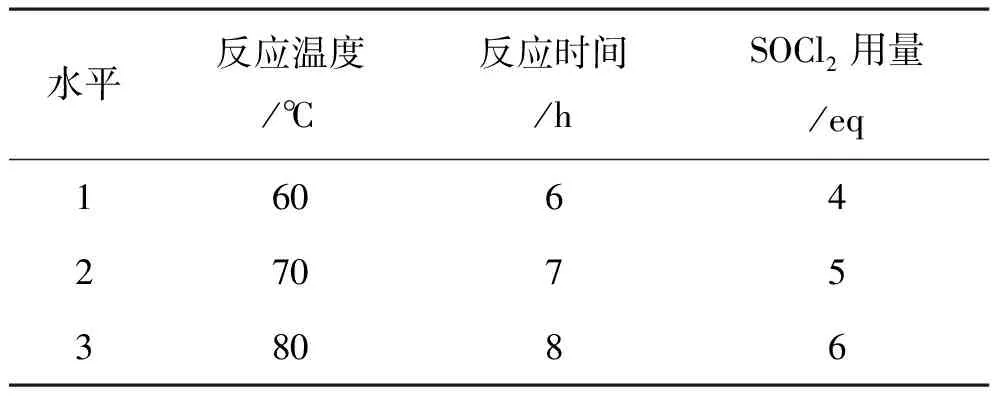

在探索最佳实验工艺条件的过程中,全面试验所需的实验次数多,耗时、耗力,其工作量研究者往往很难承受;由于正交试验[5]方法相对更高效,科学,其布点均衡,试验次数较少,结果直观;且其正交性,使得能更容易分析出各因素的主次效应.本文中运用该法,将反应温度Temp,反应时间Time,SOCl2用量Dosage三个因素,以三个水平进行优劣筛选,以最终产率作为评选指标,进行正交实验.影响因素水平如表1所示.

表1 酰氯合成反应的水平及影响因素列表

表中“eq”是“当量”,指与特定或俗成的数值相当的量,本文即指:与反应物TMA的质量比值.

由以上水平因素表所列,设计出合适的正交实验组合,并测得各组产物的产率[6]及熔点,得表2.

表2 TMAC的合成正交试验表

反应影响因素的主次程度,能依据极差大小来判断确定.极差越大者,则该因素的水平波动对实验的影响作用越大,因素也就越重要;反之则作用相对次之.从而得到因素的影响程度由大到小为:Temp→Time→SOCl2用量.其中,最大为反应温度Temp,所以其为主要因素,而SOCl2用量影响程度最小,故该因素为不重要因素.

根据以上两个表格,做出各个因素在反应中,对结果影响大小的趋势图,如图5所示.

图5 TMAC合成实验中各因素对反应的影响趋势

图5为TMAC合成实验中各影响因素趋势图,由图可知反应温度和反应时间主要因素按照平均值k的大小选取最优水平为A2B2,即当温度和时间参数为70 ℃,7 h的组合时,反应条件最优;而SOCl2作为次要因素,其量选取在4~6 eq范围内即可.又由以上表可以看到,第4组实验中,即反应三个参数分别为70 ℃、6 h、和5 eq溶剂用量时,产率最优;而按理论最优合成条件即反应温度70 ℃、反应时间7 h、SOCl2用量5 eq时得到的产率是96.47%,两者对比,理论条件下结果的显然高些.因此得知,温度为70 ℃、反应时长为7 h、SOCl2用量为5 eq时,TMAC的合成反应达到最佳,该组合才是本合成实验的最优组合.

2.2 TMAC的FT-IR分析

图6为合成工艺反应时间7 h、反应温度70 ℃、SOCl2用量5 eq所得TMAC与TMA的FT-IR图,1 743 cm-1处为—COCl中羰基的伸缩振动峰[9],1 845 cm-1和1 776 cm-1为酸酐的两个羰基振动耦合产生的双峰[3];1 200~1 300 cm-1处对应的酸酐键C—O键的伸缩振动峰;1 496 cm-1,3 036 cm-1为苯环的吸收峰;而反应原料TMA的FT-IR图中,1 253.5 cm-1处为C—O—C的伸缩振动峰,917.9 cm-1处强吸收峰为五环酐的特征峰[11],在3 200~2 500 cm-1处一个宽而散的峰,且2 500~2 700 cm-1有些许小峰,这是羧酸的特征峰[10];这些峰在TMAC的图谱上完全消失.上下两图谱的对比:—OH的特征峰完全消失;—COCl的特征峰出现均说明了产物的生成. 由上图所示的1H NMR图谱中,很明显化学位移为10~12处及其附近是平滑的,没有出现质子峰,而通常,羧酸的羟基氢质子峰就出现在这个区域.所以,原料偏苯三酸酐中的羧基已发生反应从而消失;在σ=7.3~8.5有明显的三处质子峰分别在:7.76、8.13、8.29,这正与TMAC分子结构中的苯环上三种不同质子氢的化学位移值对应吻合.由此可见,被测试的样品确实发生了取代羧酸羟基的反应.再结合之前的红外测试图谱,进一步确实生成了预期产物:偏苯三酸酐酰氯的生成(见图7).

图6 TMAC和TMA的红外光谱图

2.3 与已有方法工艺的比较

与已有文献中方法比较,有较高产率的同时,此方法合成速率、产品纯度明显提高.分析原因有如下几点:第一,原文献中的反应温度用100 ℃是不合理的.氯化亚砜作反应物,同时也作溶剂,加热至60~70 ℃,反应不断产生气体,待无气体溢出时反应基本完成,再旋蒸除去氯化亚砜即可.温度无需再升高,若到80 ℃SOCl2沸腾,会干扰反应终点的判断,而且温度过高,反应颜色会变黑;第二,添加药品时的温度控制.一般在室温或低于室温时加入氯化亚砜,因为反应在低温下并不进行,当温度慢慢升至室温,反应开始.若一开始温度就较高,氯化亚砜此时浓度较大,而较大浓度的SOCl2一并反应对反应并不利;第三,在催化剂的使用上面,我们将催化剂和缚酸剂同时使用.在已有研究中通常单独使用吡啶催化,虽然亦有效可行,但仍存在着一些弊端:①耗时长,反应需至少12 h以上;而用DMF做催化剂,吡啶作缚酸剂,不仅加快了反应速率,缚酸剂的配合齐用让反应更为彻底,缩短了反应时间,得到产品纯度更高,后处理时杂质处理更方便;②单独加吡啶量大,作为杂质多余难处理,还会因用量多导致催化速率太快,反应放热不可控;第四,反应过程中除过量SOCl2的液体环境外,再另加溶剂,提高了体系的溶解度参数,从而大大提高了反应效率.

图7 TMAC的核磁谱图

3 结 语

a. 通过正交实验设定实验方案得到了TMAC的最佳合成工艺条件,即反应时间7 h、反应温度70 ℃、SOCl2用量5 eq;合成时间大大缩短,效率提高,溶剂和SOCl2的回收操作简便,而且清除方便彻底;TMAC的平均收率在96.47%.

b. 将原料TMA和所得TMAC固体两者的FT-IR图谱作分析比较,确实了产物就是预期的偏苯三酸酐酰氯(TMAC),本实验的合成工艺条件设计是可行的.

致 谢

感谢武汉工程大学测试中心提供的红外检测技术以及南京工业大学提供的核磁测试仪器!

[1] 信建峰,马吉海,张舒芬,等.酰氯制备方法综述[J].河北化工,2006,29(11):16-18.

XIN Jian-feng, MA Ji-hai, ZHANG Shu-fen, et al.Review of the methods of preparing acyl chlorides[J].Hebei Chemical Industry,2006,29(11):16-18.(in Chinese)

[2] 许寿昌.有机化学[M].北京:高等教育出版社,1993:334-335.

XU Shou-chang.Organic chemistry[M].Beijing:China Higher Education Press,1993:334-335.(in Chinese)

[3] 唐立辉,陈萍,张惠军.4-甲基丙烯酸氧丙基偏苯三酸酐酯(4-MPTA)的合成及应用[J].中国胶黏剂,1997,7(1):16-17.

TANG Li-hui,CHEN Ping,ZHANG Hui-jun.Synthesis and application of 4-methacryloxypropyl trimellitate anhydride(4-MPTA)[J]. China Adhesives,1997,7(1):16-17.(in Chinese)

[4] 童永芬,钟鸣,唐星华,等.4,4-(4,4-砜基二苯氧基)二苯甲酰氯(SODBC)的合成[J].江西化工,2006,22(2):32-34.

TONG Yong-fen,ZHONG Ming,TANG Xing-hua,et al.Synthesis and characterized 4,4′-[sulfoneybis(1,4-phenylen)dioxy] dibenzoyl chloride[J].JiangXi Chemical Industry,2006,22(2):32-34.(in Chinese)

[5] 刘瑞江,张业旺.正交试验设计和分析方法研究[J].实验技术与管理,2010,9(27):52-55.

LIU Rui-jiang,ZHANG Ye-wang.Study on the design and analysis methods of orthogonal experiment[J].Experimental Technology and Management,2010,9(27):52-55.(in Chinese)

[6] 菅晓霞,张丽华,史建设.偏苯三酸酐酰氯的合成及其氯质量分数的快速测定[J].精细石油化工,2006, 23(3):48-50.

JIAN Xiao-xia,ZHANG Li-hua,SHI Jian-she.Synthesis of trimellitic anhydride chloride and fast determination of chlorine[J].Speciality Petrochemicals,2006,62(3):48-50.(in Chinese)

[7] 李翠萍,韩九强.基于小波变换和高斯拟合的在线谱图综合处理[J].光谱学与光谱分析,2011,31(11):3050-3054.

LI Cui-ping,HAN Jiu-qiang.An integrated on-line processing method for spectrometric date based on wavelet transform and gaussian fitting[J].Spectroscopy and Spectral Analysis,2011,31(11):3050-3054.(in Chinese)

[8] 杨桂法,王玉枝,杨霞.有机化学分析[M].长沙:湖南大学出版社,1983,221-224.

YANG Gui-fa,WANG Yu-zhi,YANG Xia.Analysis of organic chemistry[M].Changsha:Hunan University Press,1983:221-224.(in Chinese)

[9] 陈耀祖.有机分析[M].北京:高等教育出版社,1983:159-169.

CHEN Yao-zu.Organic analysis[M].Beijing:China Higher Education Press,1983:159-169.(in Chinese)

[10] 常建华,董绮功.波普原理及解析[M].北京:科学出版社,2006.

CHANG Jian-hua,DONG Qi-gong.Popper principle and analysis[M].Beijing:Science Press,2006.(in Chinese)

[11] 王浩军,李明慧.4-卤代邻苯二甲酸酐的合成研究[D].大连:大连轻工业学院化工与材料学院,2007:4.

WANG Hao-jun,LI Ming-hui.Study on the synthesis of the 4-halogenophthalic anhydride[D].Dalian:School of Chemical and Material,Dalian Polytechnic University,2007:4.(in Chinese)