锦屏二级水电站1号引水隧洞绿泥石片岩洞段监测成果初步分析

吴忠明,沈亚兴,李数林,夏永胜

(浙江华东工程安全技术有限公司,浙江杭州,310014)

锦屏二级水电站1号引水隧洞绿泥石片岩洞段监测成果初步分析

吴忠明,沈亚兴,李数林,夏永胜

(浙江华东工程安全技术有限公司,浙江杭州,310014)

绿泥石片岩具有强度及弹性模量等力学参数较低、遇水软化效应明显的特点,易出现围岩持续变形、支护结构损坏、大规模塌方等破坏情况。通过对锦屏二级水电站1号引水隧洞绿泥石片岩洞段围岩变形、支护和衬砌结构应力应变及衬砌外水压力监测成果的初步分析,了解该洞段的工作状态,为1号引水隧洞的安全评价提供科学依据,为类似工程提供参考。

引水隧洞;绿泥石片岩;安全监测;分析

1 工程概况

锦屏二级水电站位于四川省凉山彝族自治州木里、盐源、冕宁三县交界处的雅砻江干流锦屏大河湾上,是雅砻江干流上的重要梯级电站,电站装机容量为4 800 MW(8×600 MW)。工程枢纽主要由首部拦河闸坝、引水系统、地下厂房三大部分组成,为一低闸、长隧洞、高水头、大容量引水式电站。

4条平行布置的引水隧洞自景峰桥至大水沟,横穿跨越锦屏山,进水口至上游调压室的平均洞线长度约16.7 km,隧洞中心距60 m,洞主轴线方位角为N58°W,引水隧洞立面为缓坡布置,底坡3.65‰,由进口底板高程1 618.00 m降至高程1 564.70 m与上游调压室相接。隧洞沿线上覆岩体一般埋深1 500~2 000 m,最大埋深约为2 525 m。引水隧洞具有埋深大、洞线长、洞径大的特点,为世界上规模最大的水工隧洞洞室群工程。

引水隧洞工程施工分为西端和东端,于2007年5月开工,西端采用钻孔爆破法分层掘进,东端采用TBM全断面掘进法和钻爆法分段开挖掘进。隧洞全长采用钢筋混凝土衬砌,开挖直径12.4~14.6 m,衬后直径11.2~12.6 m。1号引水隧洞于2011年6月6日实现上半洞贯通,2012年5月完成钢筋混凝土衬砌,2012年8月完成回填和固结灌浆,2012年10月开始充排水试验,2012年12月31日开始投产发电。

2 工程地质问题及处理措施

引水隧洞西端绿泥石片岩主要分布于1号和2号引水隧洞内,其中1号引水隧洞内揭露桩号为1+ 537~1+802 m,2号引水隧洞内揭露桩号为1+613~

755 m。洞段褶皱构造发育,似存在一尖棱背斜,背斜轴面与洞向大角度相交。绿泥石片岩的干抗压强度为30~40 MPa,饱和抗压强度为19.47 MPa,软化系数约为0.5。绿泥石片岩相对隔水,地下水以少量裂隙水为主,受褶皱构造挤压、高地应力、岩体强度低等各方面因素综合影响,围岩较破碎,围岩分类为Ⅳ类。

受高地应力及绿泥石片岩自身性质的影响,绿泥石片岩洞段隧洞开挖期间出现大规模塌方、围岩初期支护后的围岩持续变形、临时支护结构损坏等情况,给引水隧洞整个施工过程带来了较大的影响。1号引水隧洞绿泥石片岩洞段开挖过程中出现一次塌方,位于桩号1+759 m,坍塌方量约为600~700 m3。收敛监测表明多个断面实测收敛值较大,最大累计收敛值达到383.28 mm,而断面扫描结果也显示,围岩变形侵占设计衬砌净空厚度普遍都在20 cm以上,大部分为20~60 cm之间,局部超过1 m。另据松动圈测试成果表明,绿泥石片岩IV类围岩洞段松弛范围较大,一般为3~6 m。

绿泥石片岩洞段开挖卸荷后,洞段的变形并没有很快收敛,而是在高应力长期作用下,表现出十分明显的变形时效特征,因此绿泥石片岩洞段还存在一定的流变特性。

针对绿泥石片岩洞段开挖后出现的工程地质问题,从提高围岩承载、防止围岩软化、控制围岩松弛变形等方面考虑,设计及时采取了开挖调整(如落底开挖采用左右分幅开挖方案)、开挖期间加固、后期支护加固等一套完整的处理措施,并强调支护的及时性、系统性。后期支护具体加固措施包括断面扩挖、拱架置换和系统锚杆加固、增加钢筋混凝土衬砌厚度、塌方洞段边墙预应力锚索加固、固结灌浆等。同时加强对围岩施工期和运行期监测。

3 开挖支护及衬砌断面设计

绿泥石片岩洞段采用四心圆马蹄形开挖断面,因开挖过程中出现围岩持续大变形产生断面“缩径”的情况,进行了二次扩挖,开挖(扩挖)断面尺寸调整为14.3 m×15.55 m(宽×高),以应对围岩变形和衬砌结构要求。

主要支护参数:对于IV围岩为主的洞段,全断面布置L=6.0/9.0 m的32带垫板砂浆锚杆,间排距1.0 m+(20.0~32.0)cm厚挂网喷射高性能混凝土系统支护;全断面系统布置格栅拱架,间距0.5~1.0 m;局部围岩异常变形持续洞段上断面洞室拱肩补充预应力锚索,锚索参数T=1 000 kN,间距3.0 m,L= 20.0 m。

考虑围岩变形因素和衬砌结构设计需要,采用“缩径”的六心圆马蹄形衬砌断面,衬后过流断面洞径10.6 m×11.2 m(宽×高),衬砌厚度一般为60~250 cm。衬砌采用C9030W8PVA纤维混凝土,配置双层钢筋,环向配筋ϕ32@16.7 cm,纵向配筋ϕ28@25 cm。

4 监测成果分析

4.1 围岩变形

围岩变形主要以施工期收敛变形监测及深部变形监测为主。主要布置收敛测点及多点变位计。

4.1.1 收敛变形

1号引水隧洞1+540~1+800 m段为T1绿泥石片岩,以Ⅳ类围岩为主,每隔2~5 m布设1个监测断面,共布设92个监测断面(光学法55个,收敛计法37个),安装460个收敛测点,围岩收敛监测断面采用五点六线式,见图1,通过光学棱镜法或收敛计法施测。从2008年6月开始观测,随混凝土衬砌各监测断面陆续停止观测,至2011年11月结束观测。根据收敛变形监测成果,该洞段收敛变形有如下特点:

图1 收敛监测断面测线布置图Fig.1 Layout of convergence monitoring lines

(1)二次扩挖前,围岩收敛变形最大测值为383.28 mm,出现在1+760断面DE测线;其他部位收敛测值相对较小,大多在100 mm以内。二次扩挖后,1+760断面收敛变形仍有所发展,到落底开挖后,DE测线收敛量达到91.22 mm,见图2。

(2)围岩收敛变形较大部位为边墙下部(DE测线),持续时间长;其次是左右拱肩之间(BC测线);顶拱的下沉量相对较小,收敛时间较快。上台阶开挖以后的隧洞底面为平面,对底板围岩提供的变形约束较小,边墙底部的表面支护(拱架和喷层)缺乏与锚杆的有效联系,相对于顶拱和边墙而言,基本上可以认为缺乏支护,这些部位的围岩表面变形缺乏足够约束,这是底部变形量大、持续时间长的根本原因。

(3)各断面围岩表面在开挖初期向洞内变形较大,变形持续时间长,局部部位隧洞“缩径”现象明显,围岩已侵占隧洞有效断面。3个月后变形速率逐渐减小,说明系统支护的实施有效地限制了围岩的变形,维持了洞室的稳定。二次扩挖支护后,大部分洞段围岩变形变化速率很小,基本趋于稳定,部分断面仍存在持续变形现象,尚未完全收敛。

4.1.2 深部围岩变形

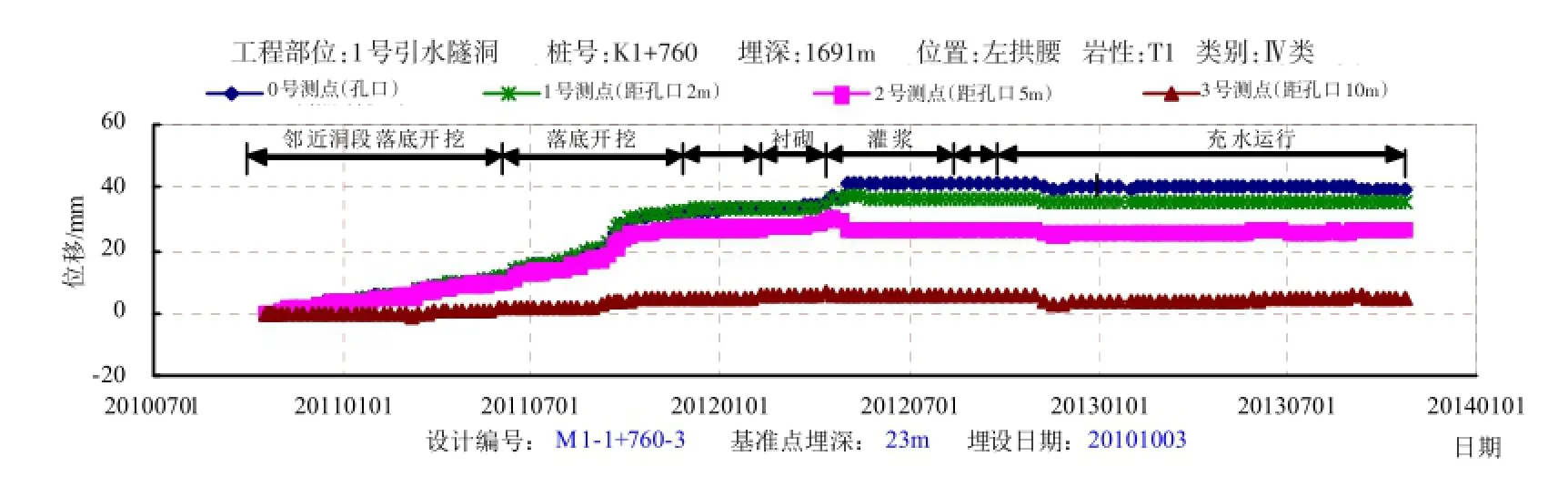

在1号引水隧洞1+540、1+715、1+760、1+788断面共安装埋设21套四点式多点位移计,自2008年11月起测。根据多点位移计监测成果,该洞段深部围岩变形有如下特点:

图2 1+760 m监测断面收敛测线位移过程线Fig.2 Graphs of displacements measured by points on the section 1+760 m

(1)围岩松弛变形主要发生在开挖阶段,围岩孔口累计位移最大值为43.16 mm,松弛深度达到13 m,落底开挖后变形达到收敛稳定的时间约90 d。围岩松弛变形达到收敛稳定后,进行钢筋混凝土衬砌、回填和固结灌浆。灌浆施工对IV类绿泥石片岩的扰动较大,引起的孔口累计位移增量最大达9.93 mm。固结灌浆结束后,围岩状态基本稳定,见图3。

(2)截至2013年10月,实测孔口累计位移在2.12~41.69 mm之间,最大位移发生在1+667断面左拱腰处。隧洞充水运行以来,孔口位移变化量在-1.47~0.46 mm之间,平均变化量为-0.34 mm,各部位孔口累计位移变化很小,围岩状态基本稳定。

4.2 锚杆应力

根据绿泥石片岩洞段开挖后变形情况,为了提高围岩的自承载能力,对绿泥石片岩洞段实施了超前锚杆、初喷混凝土、钢拱架、系统锚杆(带垫板砂浆锚杆)、复喷混凝土和挂网等支护措施,部分位置

实施了锚索、锚筋桩等支护措施。相应安装了锚杆应力计、压应力计、锚索测力计、锚筋桩应力计等监测仪器。

图3 M1-1+760-3测点实测位移过程线Fig.3 Graphs of displacements measured by the point M1-1+760-3

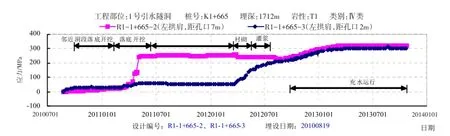

在1+540、1+665、1+715、1+760、1+788断面拱顶、左右拱腰及左右拱肩共安装埋设25组三点式锚杆应力计,测点深度分别为2 m、4 m、7 m;在1+ 715、1+760断面左右拱腰共安装埋设4组三点式锚筋桩应力计,测点深度分别为2 m、4 m、6 m,自2010年7月起测。根据锚杆(锚筋桩)应力计监测成果,该洞段系统锚杆受力状态有如下特点:

(1)施工期间,锚杆(锚筋桩)应力最大测值为257.42 MPa,发生在1+665断面左拱腰埋深4 m处。应力增加主要发生在落底开挖和固结灌浆期间,灌浆结束后应力逐渐趋于稳定,相应的深部围岩变形也趋于稳定。表明锚杆(锚筋桩)对约束围岩变形、保证围岩稳定起到了显著作用。

(2)2012年10月6日1号引水隧洞充水运行以来,锚杆应力最大增量为81.84 MPa,发生在1+665断面左拱腰埋深2 m处,见图4;其次为79.81 MPa,发生在该断面左拱肩埋深7 m处;其他断面锚杆应力变化量在-38.85~35.28 MPa之间。截至2013年10月,实测锚杆应力在-124.34~318.55 MPa之间,目前各部位锚杆应力变化较小,系统锚杆应力状态基本稳定。

4.3 锚索荷载

在1+680、1+710、1+760、1+790断面共布置10台锚索测力计,自2011年4月起测。锚索测力计监测成果表明:

(1)锚索荷载变化主要发生在隧洞开挖初期,与锁定荷载相比,1+760断面有3台监测锚索荷载处于衰减状态,荷载损失率在6.89%~13.22%之间;其他7台监测锚索荷载在锁定后应力有所增加,荷载增长率在0.21%~25.84%之间。

(2)衬砌、灌浆施工影响较小,实测最大变化量为-63.70 kN。

(3)充水运行以来,监测锚索荷载最大变化量为113.11 kN,平均变化量为20.28 kN,充水运行对锚索荷载影响较小。截至2013年10月,锚索荷载测值在645.01~1015.60 kN之间,略高于设计荷载,测值变化较小,锚索受力状态基本稳定。

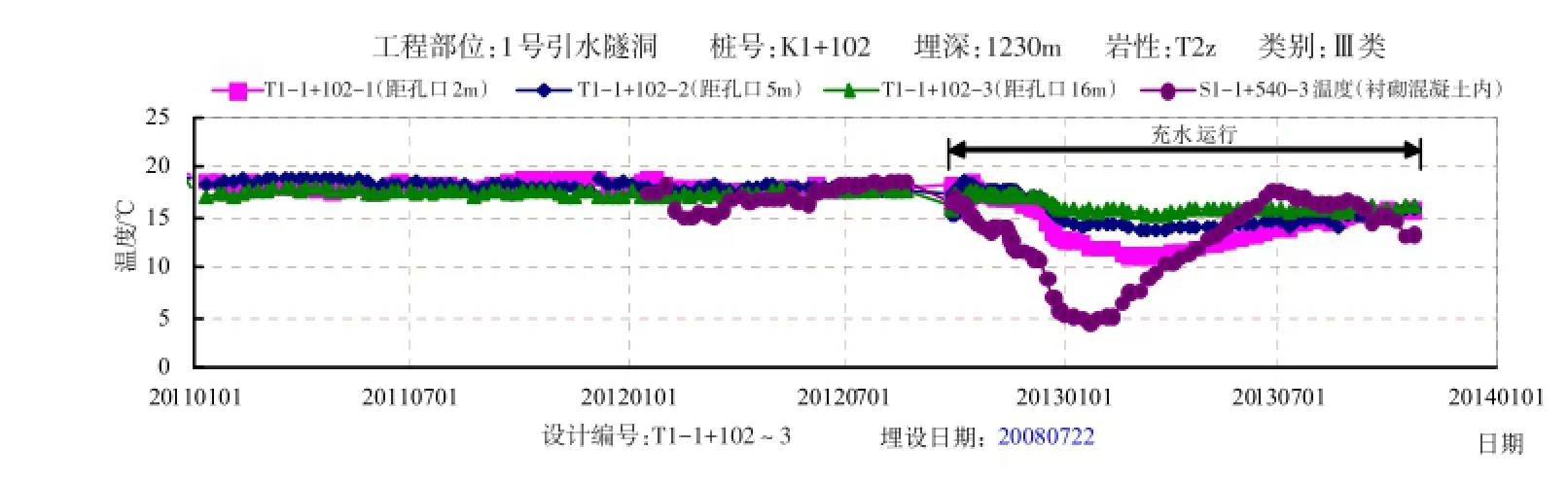

4.4 围岩温度

绿泥石片岩洞段未布置温度计,取1+102断面来进行分析。在1+102断面共布置3支温度计,测点深度分别为2 m、5 m、16 m,自2008年7月起测。温度计监测成果表明:

(1)充水前,围岩温度在17℃~19℃之间变化,基本保持稳定。

(2)充水运行以来,埋设于衬砌内0.4 m处的应变计温度测值基本可反映出隧洞水温的变化情况,即实测最低水温为4.7℃,发生在2013年1月23日,最高水温为17.8℃,发生在2013年6月26日。

(3)充水运行初期,围岩温度比水温高,受水温影响,围岩温度整体逐渐降低。3个月后,距孔口2 m、5 m、16 m处围岩温度分别在11.3~15.9℃、13.7~16.0℃、15.4~16.3℃之间变化,变幅分别为4.6℃、2.3℃、0.9℃。围岩温度随着水温变化而变化,滞后于水温1个月左右,浅层围岩温度变幅大于深层,变化规律正常。围岩深度大于16 m后,围岩温度受水温变化影响较小,基本保持稳定,见图5。

4.5 钢筋应力

在1+540、1+625、1+665、1+667.5、1+704.5、1+ 760各设置1个监测断面,在衬砌内共安装埋设54支钢筋计,自2011年5月起测。钢筋计监测成果

表明:

图4 R1-1+665-2测点实测应力过程线Fig.4 Graphs of stress measured by the point R1-1+665-2

图5 T1-1+102-1~3测点实测温度过程线Fig.5 Graphs of temperature measured by the points T1-1+102-1~3

(1)截至2013年10月,环向钢筋以受压为主,最大压应力为116.68 MPa,发生在1+704.5断面拱顶;轴向钢筋以受拉为主,最大拉应力为128.86 MPa,发生在1+704.5断面左拱腰。

(2)充水运行以来,钢筋应力变化量在-44.29~43.11 MPa之间,平均变化量为-2.87 MPa。钢筋应力受到水温影响,水温降低钢筋应力增大,水温升高钢筋应力减小,变化规律正常。钢筋应力变幅较小,无明显增大趋势,混凝土衬砌内钢筋应力状态基本稳定。

4.6 混凝土应变

在1+540、1+625、1+665、1+666.75、1+704.5、1+ 760 m各设置1个监测断面,在衬砌内共安装埋设38支应变计、7支无应力计,自2011年6月起测。应变计监测成果表明:

(1)在衬砌混凝土浇筑初期,各部位混凝土基本呈受压状态,90 d龄期后应变值基本稳定,实测应变值普遍在-300~(-150)με左右。

(2)在回填、固结灌浆施工过程中,混凝土应变变化较小。

(3)充水运行以来,混凝土应变变化量在-69.78~35.36 με之间,平均变化量为-8.81 με,无明显周期变化。截至2013年10月,混凝土应变在-533.40~188.98 με之间,测值变化较小,混凝土衬砌结构状态基本稳定。

4.7 接缝开合度

在1+540、1+625、1+665、1+666.75、1+704.5、1+ 760断面共安装埋设26支测缝计,自2011年6月起测。测缝计监测成果表明:

(1)在回填、固结灌浆实施之前,实测最大接缝开合度为1.47 mm。

(2)在灌浆施工过程中,1+704.5 m断面左拱腰开合度增加1.84 mm,其他部位无影响。

(3)充水运行以来,接缝开合度变化量在-0.53~0.59 mm之间,平均变化量为0.02 mm。截至2013年10月,最大接缝开合度为1.95 mm,测值变化较小,衬砌混凝土与围岩的接缝开合度状态基本稳定。

4.8 接缝压应力

在1+695、1+715、1+760断面共安装埋设9支压应力计,自2010年7月起测,2012年9月停测。压应力计监测成果表明:灌浆前实测应力值均在1MPa以内,灌浆后应力值基本无变化。接触面上的压应力很小,混凝土衬砌没有受到围岩变形产生的压应力,混凝土衬砌与围岩的状态均比较稳定。

4.9 衬砌外水压力

在1+625、1+665、1+666.75、1+704.5、1+760断面共安装埋设26支渗压计来监测衬砌外水压力,自2011年5月起测。渗压计监测成果表明:

(1)充水运行以来,各监测断面的外水压力基本与隧洞内水外渗明显相关。隧洞内水压力升高,外水压力测值增大;内水压力降低,外水压力测值减小,变化规律正常。

(2)围岩浅部4 m范围内,外水压力实测最大值为277.75 kPa,出现在1+665断面右拱腰距孔口4 m处。围岩浅部的外水压力较小,基本稳定。

(3)围岩深部外水压力实测最大值为623.51 kPa,出现在1+760断面左拱腰距孔口8 m处(P1-1+ 760-2测点),见图6。受到山体地下水位影响,该部位围岩外水压力从2012年12月出现增大,2013年2月后随着山体地下水位的变化而变化。2013年5~9月降雨期间,山体地下水位升高,该部位围

岩外水压力随之增大,变化正常,近期基本稳定。其他断面围岩深部外水压力基本在200 kPa以内,变化较小,基本稳定。

图6 P1-1+760-1~6测点实测渗透压力过程线Fig.6 Graphs of seepage pressure measured by the points P1-1+760-1~6

4.10 充水运行初期监测成果汇总

2012年9月30日-10月3日进行了1号引水系统试充水,10月7-16日进行了充水试验,10月17-31日进行了1号机组有水调试,10月31日-11月4日进行了排水试验,2012年11月5-12日进行放空检查。2012年11月13-18日进行二次充水。2012年12月22日13∶00-23∶00,进行1号机组甩负荷试验。2012年12月28日8∶00-12∶00,进行2号机组甩负荷试验。2012年12月31日开始投产发电,1号引水系统运行过程中,调压室竖井水位随发电机组运行情况而变化,见图7。

充水运行以来,1号引水隧洞绿泥石片岩洞段的围岩变形、锚杆应力、锚索荷载、钢筋混凝土衬砌应力应变、接缝开合度及衬砌外水压力等近1年的监测成果汇总于表1。由监测成果可知,自2012年 10月7日充水运行以来,绿泥石片岩洞段的围岩状态基本稳定,支护结构的应力应变状态基本稳定,衬砌外水压力变化基本正常。说明在充水发电运行初期,绿泥石片岩洞段工程安全状态基本正常。

表1 充水运行以来监测成果汇总表Table 1 Monitoring data after diversion tunnel is filled with water

图7 1号调压室竖井实测水位过程线Fig.7 Graphs of the measured water level in the vertical shaft of No.1 tank

5 初步结论

(1)绿泥石片岩洞段开挖卸荷后,围岩变形并没有很快收敛,而是在高应力长期作用下,表现出十分明显的变形时效特征,出现明显的缩径现象。但在二次扩挖后及时实施喷锚支护和混凝土衬砌,围岩变形得到了有效的控制。混凝土衬砌和灌浆结束后,各部位围岩变形、支护和衬砌结构受力状态处于基本稳定状态。

(2)充水运行以来,绿泥石片岩洞段的围岩状态基本稳定,支护结构的应力应变状态基本稳定,衬砌外水压力变化基本正常,工程安全状态基本正常。 ■

[1]中国水电顾问集团华东勘测设计研究院.雅砻江锦屏二级水电站1号引水系统工程专项安全鉴定设计单位自检报告[R].2012.

[2]吴忠明,沈亚兴,杨发栋,李数林.锦屏二级水电站1号引水隧洞施工期安全监测资料初步分析[J].大坝与安全, 2013(3).

[3]吴忠明,沈亚兴,李明,李天述.锦屏二级水电站1号引水系统充排水试验监测资料分析[J].大坝与安全,2013(5).

[4]南京水利科学研究院勘测设计院.岩土工程安全监测手册(第二版)[M].中国水利水电出版社,2008.

Continuous deformation,support structure damage and large scale collapse are always found with the chlorite schist because of its characteristics of low strength,elastic modulus and water-weaken⁃ing impact.For the diversion tunnel No.1 of JinpingⅡhydropower station,monitoring of surrounding rock deformation,stress-strain on the support and lining structure as well as external water pressure on the lining structure was carried out.Based on analysis of monitoring data,the working behavior of the chlorite schist tunnel section was understood to evaluate the safety of the diversion tunnel No.1 and pro⁃vide reference to similar projects.

diversion tunnel;chlorite schist;safety monitoring;analysis

TV698.1

B

1671-1092(2014)04-0037-06

2013-12-12

吴忠明(1983-),男,福建建瓯人,工程师,从事大坝安全监测工作。

Title:Data analysis on chlorite schist tunnel section of the diversion tunnel No.1 of JinpingⅡhydro⁃power station//by WU Zhong-ming,SHEN Ya-xing LI Shu-lin and XIA Yong-sheng//Zhejiang Hua⁃dong Engineering Safety Technology Co.,Ltd.