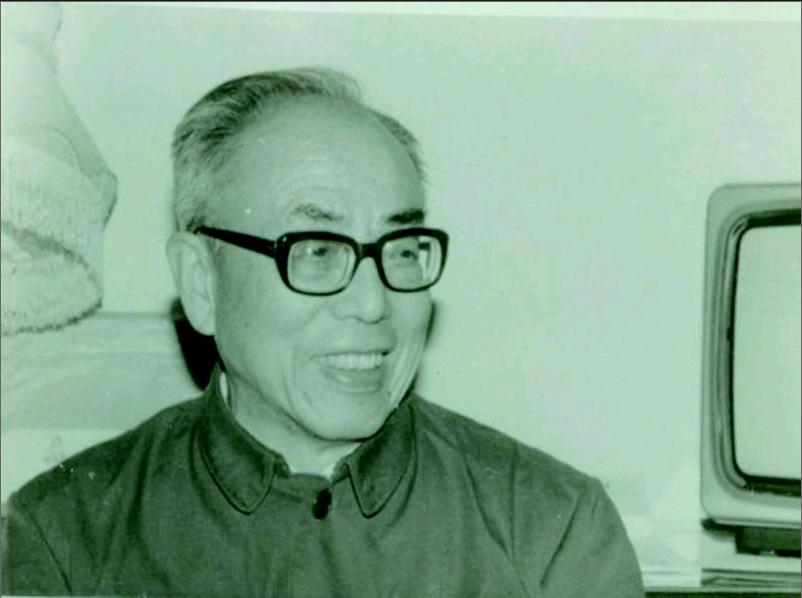

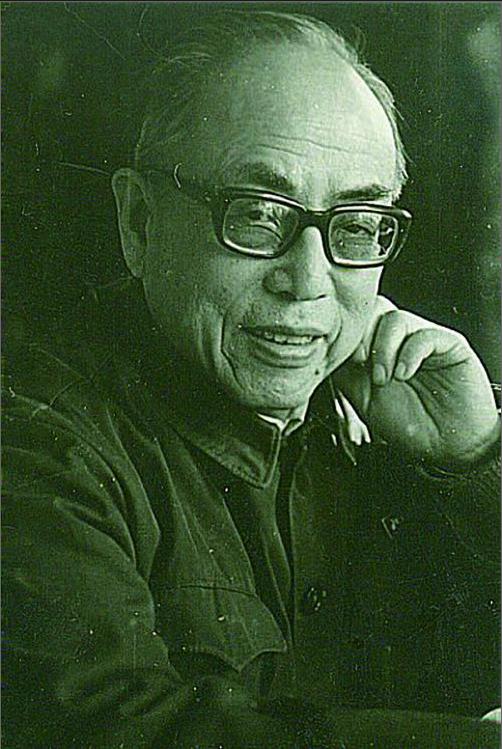

追忆侯仁之先生

金汕

侯仁之先生在2013年10月22日走了,一个度过了一个世纪漫长岁月的老人。他生于清王朝倒台后一个月,经历了民国,与新中国一起走过60多年,终于告别操劳而又硕果累累的一生。

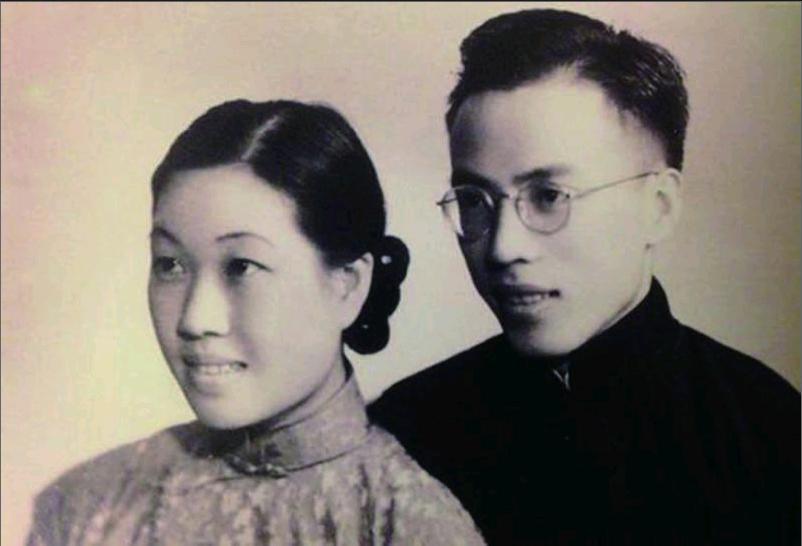

侯仁之从英国归来的日子——1949年9月27日很能表达他当时的心境,那是在中华人民共和国成立的开国大典前三天。10月1日,侯仁之与夏仁德教授作为燕京大学的代表,出席了天安门广场的开国大典。1950年侯仁之重返燕京大学任教,1952年全国院系调整,燕大与北大合并,侯仁之被任命为北大副教务长兼地质地理系主任。1950年,他发表了《“中国沿革地理”课程商榷》,实际上也为中国现代历史地理学的建立奠定了理论基础。自此,“历史地理学”便出现在中国大学的课程设置中。作为历史地理的导师,他告诫学生要多走、多旅行,他热情澎湃的讲话,曾打动了众多学生。他不停地跋涉,他说学地理的人一定要爱国,因为他眼中看到的都是祖国的大好河山。而考察是远比书斋辛苦的过程,侯老带学生去毛乌素沙漠考察统万城遗址,探索沙漠地区地理环境变化的原因,那里到处是炙人的热浪,要水没水,干得冒烟,但凭着对学科的热爱,他们克服了难以想象的困难。

生在那一代的知识分子注定了要付出巨大的代价。“左”的和无端的不信任总是笼罩在这些一心报效国家的人身旁。到了“文革”十年,对知识分子更是撕破了脸。他是学术权威、他从国外归来、他认识司徒雷登,这一切都足以给他带来灭顶之灾。侯仁之接受批斗、谩骂、挨打、陪斗、游街、劳改……

“文革”结束后,多少年的艰辛生活结束了。国门打开,侯仁之作为访问学者再一次来到久违的西方,世界变化之快给他极大的震动。而颇有戏剧意义的是,梁思成和他极力保护的北京城墙虽然基本不复存在,但并不知道这件事的美国匹滋堡大学校长却以一种特殊的举动为古城砖的价值做了结论。

那是在这所大学的巍峨大厦里,该校正在接受侯仁之代表北京大学赠送的礼品,这个礼品就是当年城墙上多少亿块扔掉的城砖中的两块。上千双眼睛都盯着这奇异笨重的礼物。当他们知道这两块砖竟比美国诞生还要早200年时,整个大厅里爆发出惊讶、赞叹、经久不息的掌声。匹兹堡大学校长博斯沃教授深情地赞美道:“这两块和美国历史同样古老的城砖,正是我们两个大学之间持久的文化联系和两国人民之间友谊的象征。”他们为每块砖制作了红木盒子,盒子的价值竟是500美元。家丑不能外扬,侯老回国后才在讲座中多次告诫人们:“我们的很多厕所、农村的猪圈都是用这样的砖盖起来的。”

侯仁之更感到了事情的紧迫,由于历史的条件,已失去的不再归来,但让子孙万代痛惜的蠢事不能再干了。为了北京城的发展规划,他要做一次详尽的论证。当年梁思成和他想借华盛顿的成功经验来改造北京城,但很多遗憾已经无法补救。如今,他终于能从两个城市的历史文化渊源的比较,从东西方文化的差异上观察城市设计的主题思想了。

他不顾古稀高龄,五次飞赴华盛顿。徜徉在波托马克河畔,他想起了北京的六海;在国会山中心观察自西而东因自然条件而决定的中轴线,他想起了北京那条古代帝王为给人稳定感的南北中轴线;在显示三权分立布局思想的国会大厦、总统府和最高法院三大建筑旁,他想起了“面南而王”“皇权至上”“择天下之中而立国”的紫禁城;在白宫外人民可以尽情嬉戏的草坪,他想起了旧日严防庶民百姓涉足的坚实宫墙。资本主义毕竟比封建主义大踏步地前进了,他终于得出这样的结论:北京旧城力求突出的是“帝王至上”,在华盛顿城反映的则是“人权为主”。因此,两者在空间处理上就截然不同。前者是严格的封闭型,后者则是完全的开放型。当前在北京城的城市规划和建设中,要反映一个新时代来临的格局,但不能忘记正因为它是封建社会都城建设的最杰出典型,我们要为人类留下这极为鲜明的历史色彩!

在“卧虹千尺”的卢沟桥畔,看到严重的污染使河床像下了霜,北京城郊开往西南方向的车辆都要经过这座桥,日平均流量竟达1.5万辆,他大声疾呼:卢沟桥是马可·波罗称颂的世界上最美丽的桥,它与北京有血肉的联系,它还是第二次世界大战爆发的起点,目前的状况太让人忧虑了!6天以后,媒体公布了北京市政府的决定:卢沟桥禁止机动车与兽力车通行。这座古桥从此正式“退役”。

在先农坛,老教授看到明代最好的建筑——太岁殿成了工厂的厂房,他痛心得难以自持,忧心忡忡地说:古罗马遗留下的断墙残柱和古道铺石,今人都悉心加以保护,用来印证“条条道路通罗马”,每年吸引数以千万计的顾客来凭吊古迹,我们不能再让子孙后代责骂了!

在被毁坏的京师唐代古刹崇效寺的残迹前,在已残破却是当初确定北京城中轴线的地安门桥旁,他的眼睛湿润了。

在北京远郊多段被毁的长城前,看到被村民扒砖盖房和多年失修而留下的一片片残垣断壁,他痛心地叹息,“在北京地区的长城,只剩土堆和残壁的部分,占了长城总长的66%,须知,这是从月球上唯一能看见的人造工程啊!”

为了古今文明辉映的北京,为了给中国、给子孙后代留下失不复得的财富,侯仁之丝毫不敢放慢自己的脚步!

侯仁之不仅是历史地理学研究的一代宗师,而且能把学术转化为社会成果。1984年侯仁之去美国考察时,第一次听说国际上有一个《保护世界文化和自然遗产公约》。他首先想到,中国有无数极其珍贵的历史文化遗址和著名的风景胜地,应该尽快加入公约。侯仁之以全国政协委员的身份起草了一份提案,明确提出:“建议我国尽早参加《保护世界文化和自然遗产公约》,并准备争取参加世界遗产委员会。”提案写好后,侯仁之征得阳含熙、郑孝燮、罗哲文三位政协委员的同意且联合签名,在1985年4月召开的第六届全国政协第三次会议上正式提出,并获通过。这个提案使得中国不少景点得到更好的保护。当年11月12日,中国终于成为“世界遗产公约”缔约国,并自1987年开始进行世界遗产的申报工作。1987年12月,在世界遗产委员会第十一届全体会议上,中国的故宫博物院等6处文化与自然遗产被列入《世界遗产名录》。截至2013年,经联合国教科文组织审核被批准列入《世界遗产名录》的中国世界遗产共有45项(包括自然遗产10项,文化遗产31项和双重遗产4项)。在数量上居世界第二位,仅次于意大利。首都北京拥有6项世界遗产,是世界上拥有遗产项目数最多的城市。所有的遗产景点都成为旅游热点。侯仁之堪称为中国旅游业立下大功的人。

侯仁之1994年12月写出《莲花池畔再造京门》,鉴于莲花池是北京城的发祥地,有“先有莲花池后有北京城”之说,距今有3000多年的历史。他提出:“这北京西站选址在莲花池畔,只要进一步开发水源,莲花池上平展如画的水面,必将为这号称‘京门的交通枢纽带来无限风光,同时也将会产生良好的小气候效应……然而更有意义的是,还应当看到这莲花池在北京城的早期发展过程中所产生过的重要影响。”但在这之前的1993年1月19日,国家“八五”重点建设项目──北京西铁路客运站破土动工,侯仁之依然关注与西站相邻的莲花池。当初在为北京西站选址的时候,曾经有一些不同的意见,有人建议直接将车站建在莲花池上,这样既不存在居民搬迁问题,还可以利用下凹的地势修建车站的地下部分,如此将会大大缩短工期、缩减经费。但侯仁之的意见还是引起有关方面的重视并予以采纳,西站的主楼被东移了一百多米,将莲花池完整地保留了下来。

侯仁之感到北京最早建城的具体年代,是长期未曾定论的一个大问题。侯仁之认为有必要尽早解决这一悬而未决的历史之谜。经过仔细而慎重的研究,他在1990年发表了“迎接北京建城3035周年”一文,正式提出自己的看法:“根据研究成果表明,北京建城的时间可以上溯到30个世纪以前,故1990年应是北京建城3035周年。”侯仁之的这一推断,得到学界的认可和政界的支持。1995年,为纪念北京建城3040年,北京市在宣武区广安门外的滨河公园建起一座“蓟城纪念柱”,并特请侯仁之撰写《北京建城记》。

侯仁之的学术成就有目共睹,但他的低调谦虚更令人敬佩。2001年初,侯仁之接到北京市领导的一封来函,请他为后门桥西侧新造的一座供游人通行的石桥命名并题字。侯仁之在复函中写道:“……建议前海东岸新建石桥即命名为金锭桥,这样什刹海上前后两桥,金银并称,不仅便于记忆,而且与金锭桥隔海相望的西北岸上原有胡同两处,即以大小金丝套为名。联想至此,更加有助于此新桥之命名。”“金锭桥”由此得名。对于题写桥名这样流芳百世的事,可能是多少人求之不得的。侯仁之却婉言谢绝了:“因为我缺乏书法训练,近来又深感目力衰退……反复考虑,还是另请长于书法的专家执笔为是……”

侯老走了,其在学界的损失堪称巨大,但也许可以弥补困扰他80多年的遗憾,他常说:“记得在我上中学的时候,有一天妈妈对我说:‘等到有那么一天,我能坐在课堂里最后一排的位子上听你讲课,该是多么高兴啊!遗憾的是,不久她便与世长辞了,妈妈没有看到这一天。”如今在天堂,他可以欣慰地对母亲说:“妈妈,我一辈子都在讲课……”

(编辑·韩 旭)

hanxu716@126.com