重塑边界:总体规划改革与地方实践

郑德高 葛春晖

1 当前总体规划面临的困境

总体规划作为我国法定规划编制体系中的核心组成部分,随着我国宏观发展战略的变化以及体制机制调整,传统的总体规划编制似乎越来越不能适应城市发展的客观要求。看似全面、科学、可实施的法定规划,在快速成长期中国的实际规划操作和管理过程中往往不能实现其初衷。“难产”的总体规划和“短命”的总体规划成为困境的表象,“难产”主要体现为不少城市的总体规划在完成编制及评审多年仍未能获得批准,“短命”主要体现为已获批的总体规划往往实施数年即被修编或修改[1],使部分城市在多数时间内没有法定的总体规划的指引,但城市建设从未停止,建设大大突破规划屡见不鲜,就如同给一个快速长高的孩子做衣服一样,完全“合身”是不可能的,身高量得越仔细,衣服做得越精确,做好的衣服就越不合身。

笔者认为总体规划面临困境及未来发展方向争论的核心不外乎以下几个方面。

首先,总体规划的综合性困境。一方面,总体规划几乎涵盖了城镇的经济、社会、文化等众多方面,编制内容太过综合与庞杂,一定程度造成了规划的空间范围、工作内容和深度界定的不清晰,弱化了总体规划解决实际问题的针对性和实效性;另一方面,总体规划既涉及到资源环境、社会民生、文化保护、设施保障等方面的刚性要求,也涉及到市场引导下的产业发展、土地使用等弹性要求,由此形成了篇幅巨大、极为繁琐的成果体系[2]。

其次,总体规划的前瞻性困境。总体规划的编制和修改周期、规划期限与我国当前城市尤其是特大城市的超高速、超常规增长明显脱节,且过于“八股”的编制内容和方法,追求文件与图件完整性成为总体规划编制的重点,而忽视了战略性、前瞻性问题的深入研究,导致总体规划为了更容易满足审批要求,对城市长远发展的战略性考量不足。

第三,总体规划的适应性困境。一方面,中国东中西部城市、大中小城市差异明显,目前单一的总体规划编制内容和方法既要适应从小县城到千万级超大城市的规划变化,又要适应从沿海发达地区到内陆欠发达地区,乃至贫困地区的差异,加大了总体规划编制中的难度,造成总体规划的适应性不强;另一方面,由于国家宏观政策的引导,如城市人口规模和用地规模这一只能粗略判断的“假设性前提条件”,成为了审批规划的核心问题[3],“规模之争”最终几乎都成为地方行政长官的核心关注点,“核心问题”成为一种政治资源和行政博弈,从而导致了总体规划的合理性和适应性下降。

第四,总体规划的事权属性困境。一方面,纵向事权上总体规划既要符合地方需求和政府的发展意图,又要满足上级政府的审查和批准,规划内容也是融合两级事权需求的集合体,“八股”的成果体系与公共政策属性的地方需求成为难以磨合的矛盾,两级事权势必导致审批时间过长、内容不明确、层序繁琐等问题[4],从而造成总体规划的“难产”;另一方面,横向事权上总体规划与其它部门规划、专项规划,甚至下位规划衔接不足,责权利不清晰,造成了总体规划相关内容丧失相应的有效性。

业界对总体规划面临困境的原因进行了长时间的讨论,既有从“价值理念、事权法理、规划体制、技术方法”4个方面全面论述总体规划面临的困境及原因,也有从外部环境和自身原因两个方面探究症结所在[1-2],大致形成了两种观点,一种认为,总体规划需“减负”,以更好引导下位城市规划的实施[1];另一种认为,总体规划管不住的原因主要是编制的方法和体系不符,内容不够深入,仍需进一步深化,成为各利益协调的平台,以发挥龙头作用[5]。综合考虑总体规划所面临的综合性、前瞻性、适应性、事权属性等困境时,似乎“减负”成为了一种主流的总体规划改革的战略举措,但以减负为目标的总体规划改革似乎也陷入哪些该减、哪些不该减的尴尬之中,甚至陷于越减越多的困境。以“减负”为目标的总体规划改革似乎并不能,且难以解决当前总体规划的困境。

2 边界模糊——总体规划面临问题的核心问题剖析

当“减负”成为业界一种主流共识后,笔者观察到城市总体规划编制出现了几个主要趋势,从规划内容上,关注重点由用地布局向战略导向、城乡统筹等方向转变;从规划控制力上,向政策化、法制化方向靠拢;从理念上,向生态规划、存量规划、动态规划等内容延伸,但编制内容仍在“大而全”的成果框架影响下,未能得到真正的“减负”,众多地区的规划实践反而在原有规划编制内容和成果的基础上,相应增加了编制内容和难度,为了破解总体规划编制面临的困境,许多地方通过编制其它类型的规划来替代或附加在总体规划身上。如长沙市总体规划修编过程中,为了同时满足地方政府和国务院审批的要求,规划编制成果包括两个层次,一是上报国务院审批的《长沙市总体规划(2003—2020)(2012年修改)》,二是满足政府决策和地方发展需求的《长沙2030》;为了更好地衔接上下位规划及专项规划,长沙市总体规划的土地使用规划图几乎成为“全覆盖”控制性详细规划的拼贴。上述窘境的出现是规划师对总体规划编制面临困境的实践创新和无奈,带来的结果并不是“减负”,而是编制内容和工作量的增加。

“减负”是总体规划改革创新的方向之一,但不是核心问题。笔者认为,总体规划面临困境的核心问题是若干种相互关系之间的“边界模糊”造成的,这些关系包括中央与地方之间的事权边界模糊,当你识别不清楚哪些事权属于中央事权,哪些事权属于地方事权时,减谁的事权就不容易清楚了;还包括政府与市场之间作用边界模糊,政府的作用更多地是一些涉及公共利益的规划安排,其它地更多地是留给市场的弹性变化,当两者之间的边界模糊时,同样也难以减负。此外,总体规划涉及的边界还包括中心城区范围的边界、人口规模的边界、部门之间规划事权的边界、大城市和小城市规划内容边界等等,都需要进一步梳理清楚,而这些边界梳理工作才是当前总体规划改革的核心。同时也可以看到,鉴于当前总体规划所涉及的这些相互之间关系边界的模糊,有越界的、有跨界的、有“故意”通过定义边界来扩展事权范围的,地方政府在实施操作层面会形成总体规划层面的规划创新,这种创新表现在两个方面:一是“边缘化”总体规划,其方法是编制总体规划但不审批通过总体规划,这样的好处是地方有规划,但又可以突破总体规划的一种状态;二是通过其它类型的规划“替代总体规划”,包括战略规划、都市区规划等非法定规划,这种非法定“规划替代”可以形成符合地方需求的总体规划内容。下文就各种类型边界对总体规划的影响机制进行剖析。

2.1 中央和地方的事权边界

城市总体规划编制与实施中,各级政府的事权不清晰,相关的法律法规确定的事权划分已不适应目前中央和地方政府间的事权划分。现行总体规划编制内容及成果中既有上级政府审批、监督、管控的内容,也有本级政府自主掌握、直接指导的内容,受我国当前行政体系“自上而下”的控制体制影响,中央政府(省政府)更加强调上级审批对内容形式或程序的控制,突出的是“控制力”。但对地方政府及主要管理者而言,既追求长远战略目标又关注短期利益,突出的是“有效性”,但也容易陷入盲目追求扩大规模、跨越式发展的误区[1]。两者相互博弈的结果反而使总体规划的控制力和有效性受到了挑战,往往存在“画一套、建一套”的局面,且在现行统一的编制内容和成果体系下,无力清晰界定两级事权之间的边界。

总体规划审查中,对“中央政府(省政府)/城市政府”审查内容没有明确规定,需报上级政府审批的内容“大而全”,几乎囊括总体规划的所有内容,远远超出了上级政府的行政事权范围,导致总体规划审查内容与事权存在不对应的情况[2],部分中央政府(省政府)审查的重点,如人口与建设用地规模等问题恰恰是地方政府事权关注的核心,两级事权划分的“边界模糊”导致了审批时间过长、程序繁琐等问题[4],从而造成了总体规划“难产”局面的普遍出现。

2.2 政府和市场的作用边界

在过去几十年的发展历程中,总体规划所处的宏观经济社会背景已发生了翻天覆地的变化,市场经济体制已基本建构,十八届三中全会公报中提出“经济体制改革是全面深化改革的重点,核心问题是处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”。当市场越来越成为经济生活的主体时,总体规划要面对的利益主体也逐渐由单一走向多元。目前总体规划仍然沿用计划经济时期的思维,以政府单一主导的终极蓝图式规划应对市场经济条件下的城市发展[2],一方面计划经济思路下的总体规划对市场多变的适应能力弱,对规模、用地布局、公共设施、基础设施布局要求过细,且调整程序复杂、周期过长,在规划实施的弹性和适应性方面略显不足。

现行总体规划的强制性内容既有上级政府审批、监督、管控的内容,如发展目标、人口与建设用地规模、“四区”划定等,又有本级政府自主掌握、控制引导,直接指导建设的内容,如详细的用地功能、基础设施布局及廊道控制等,还有需通过市场配置方能落实的内容,如产业布局、空间布局等,对应多方事权的强制性内容往往呈现出难以区分政府和市场的责权利范围,引发政府和市场的“边界模糊”、交叉过多,容易导致“刚性不刚、弹性不弹”,从而出现强制性内容难以落实的窘境。

在市场经济体制影响下,城市开发建设的动力机制已由国家全权计划转变为拥有开发权的政府、地产发展商、公众等多方主体之间的互动博弈关系。总体规划的目标愈发多元与复杂,需将总体规划作为维护公众利益,落实国家空间发展战略和管控要求,为城市政府提供决策咨询,合理引导开发商行为的综合化工具[4],前提便是理清总体规划编制内容中政府的刚性边界与市场的弹性边界。

2.3 城市人口规模预测的边界

城市人口规模是总体规划一直以来关注的重点,地方政府为了寻求更大的发展空间,编制过程中往往主导人口规模的预测与论证,本来人口规模的预测是一个无法完全预测清楚但又需要预测的指标,当人口规模与城市用地规模挂钩,用地规模又与地方土地财政挂钩之后,人口规模变成了中央与地方博弈的核心指标,因而成为了一个“故意”被明确的边界。

人口规模预测从技术上来说,预测方法多种多样,诸如综合增长率法、劳动平衡法、弹性系数法、资源环境承载力法等,且编制中往往采用多种办法相互校核的策略,给出看似科学、合理的预测方法与结果,但仍常常发现城市人口的预测与实际人口的增长情况不符。人口规模预测呈现两种态势,特大城市人口规模一般预测偏小,反应了中央控制特大城市规模的一贯理念。如上海市1999版总体规划中预测2020年上海市常住人口1 600万,但上海2012年常住人口已达到2 380万人,超出预测近800万人;而小城市一般预测人口规模偏大,主要是因小城市一般由较低层级的政府审批,而这一级政府通常会放宽审批的尺度,在实际规划案例中,小城市特别是县城城市人口的预测往往在现状的基础上翻上数倍。

总体规划中人口规模作为上级政府审批的主要内容,从而更多带有上级政府对人口计划性的理念,而与市场导向脱节严重导致了预测的不准确性,必然导致规划对资源配置和设施建设引导的不合理,造成资源浪费或者服务不足。

迫于城市人口规模的预测越来越多地受到质疑和批评,城市人口规模应如何控制和引导是总体规划改革必须要思考的问题,董珂(2008)[4]认为规划用地规模需要与期限脱钩,公共设施和基础设施可以以未来人口进行超前规划,而用地投放必须与当年的人口增量预测挂钩;詹敏(2004)[6]提出总体规划需要建立用地对人口的弹性容量引导,空间比人口更具可调节性。上述学者的观点无外乎要理清人口规模预测的作用边界,给予城市土地供给、设施总量配置与建设以更加科学、合理的指引。

2.4 规划区与中心城区的范围边界

根据《城乡规划法》第2条第3款中论述,规划区是指城市、镇和村庄的建成区以及因城乡建设和发展需求,必须实行规划控制的区域。“城市规划区”本质上是一个法律特别授权区,是现行行政管理体制下,中央政府授予地方政府的事权范围,主要包括城市建设用地及因城市建设和发展需要而实行控制的区域。中心城区范围也兼具深刻的政策内涵,虽然现行的法律法规中并未对中心城区概念进行明确论述,但中心城区的土地利用已然成为中央政府(上级政府)的监管重点[7]。

由于地方发展的客观差异和行政管理能力的差距,两区的划定方式各不相同。因两区的事权和行政属性,划定的过程体现各级政府间的博弈,很多时候未能从城市发展与建设需要、城市管理和控制等视角出发,划定的空间范围与地方政府行政管理的责权脱节,加之地方政府“属地化”的管理模式[1],势必造成规划区范围未能与城市政府的事权范围有效衔接,造成管理越位或不足。中心城区范围为符合上级政府对城市建设规模的约束,未能完全包含城市中所有具有区域性、主导性功能的集中建成区的情况出现,如空间结构较为稳定的上海,近几版总体规划中均将外环线以内的地区作为中心城区,但若干年以来,中心城区外围出现了大量的城镇建设与人口的集聚,如虹桥综合交通枢纽地区等,单独依靠中心城区总体规划和市域城镇体系规划已无法更好的地管控上海的空间资源;再如嘉兴市总体规划编制过程中,地方政府对中心城区范围的划定并不是出于城市的空间结构梳理和发展建设需求,而是希望缩小中心城区的范围,因为中心城区范围内用地性质的变更需上级部门审查,而中心城区之外的用地性质变更则只需地方政府批准,为了减少上级政府的控制,地方政府希望缩小中心城区的范围边界。

规划区与中心城区的范围边界已成为总体规划改革创新的要点之一。石楠(2008)[8]认为规划区范围划定应该由过去的行政区为基础向空间实体地域为基础转变,并衍生出城乡规划行政管理权利空间(市域)和责任空间(规划区)两个范围;官卫华(2013)[7]认为,两区的划定需综合考虑经济社会发展与城镇化水平、城市发展格局、地形地貌条件、城市行政建制及事权管理体制等。综合来看,现行两区划定的模式似乎已不适应不同类型城市的发展与管理诉求,改革创新就是要理清不同类型城市规划区与中心城区的范围边界及其具体规划内容和政策内涵。

2.5 部门之间的规划权利边界

从国家到地方层面,众多规划之间相互重叠、矛盾、脱节甚至冲突等“规划打架”现象尤为突出[9],总体规划与其它部门规划、专项规划衔接不够一直以来是规划改革的焦点,也是导致总体规划及下位规划在实施过程中屡屡碰壁的主要原因。因城乡规划以空间规划为基础和核心,但如土地规划、环境规划、各类市政专项规划等均涉及到空间范畴,必然有重叠,在现行行政体制制约下,条块思维严重,部门之间的协调难度将会加大。

当前关于总体规划与部门规划协调探索可概括为两种模式:其一是专项规划与总体规划同步编制,通过编制过程中不间断的协调,最终将专项规划的相关内容纳入总体规划的编制成果中[10];其二是总体规划先期编制,指导后期专项规划的编制,总体规划成果中对专项规划提出具体的指引和要求,通过专项规划进行具体部署和落实。但两种模式均在探讨有关规划协调的阶段与方式,笔者认为总体规划与部门之间的协调,应探讨的不仅仅是协调的阶段与方式,而更应该深入探讨部门之间的规划边界,即部门之间规划协调的主体是什么、协调的主要内容是什么。只有理清部门之间的规划边界,才能避免总体规划编制中出现如相关专项内容深度过细,一方面越俎代庖,另一方面影响总体规划编制的精力与重点,或总体规划的相关专项内容不足、空间平台支撑不足,不具备支撑协调多部门规划的条件等情况的出现。

2.6 大城市与小城市的内容边界

现行的总体规划编制针对大中小城市采用统一的方法与体制,但城市规模、发展阶段与城市特点的不同,对总体规划编制的要求也不同。现行的编制要求对大城市来说过细,如大城市总体规划中用地使用性质的控制会落实到中类,过大的城市尺度必然带来工作量的剧增,且不利于上下位规划的衔接和强制性内容的落实;对小城市来说特别是县城或乡镇又过粗,战略资源的空间部署、中心城区的用地和设施布局等都无法满足城市建设和基层规划管理部门日常工作的需要。

统一的规划编制体系和办法对于大中小城市的不适用性是总体规划改革的重点,笔者认为需理清大城市与小城市总体规划编制要求的差异性,确定不同类型城市编制内容的边界,鼓励各地方依据自身规划体系特点,增加特色化规划内容,从而强化总体规划的可实施性。

3 地方实践中所形成的“规划替代”与总体规划改革方向

“边界模糊”是总体规划面临窘境的核心问题,“减负”等主流思路也应进一步理清相关内容之间的“边界关系”,协助总体规划改革。笔者也观察到规划师甚至管理者们已逐渐意识到“边界”的重要性,在总体规划的编制过程中已有一些实践创新,也出现了一些新的规划方法与规划体系的变化来替代现行的总体规划,笔者称之为“规划替代”行为。总结发现这些针对总体规划编制的新变革,都是基于“重塑边界”为前提基础与目的,笔者通过对上述6种“模糊边界”的认识,结合地方政府在总体规划中进行的“规划替代”进行总结,提出了总体规划改革的六大方向。

3.1 放权: 中央和地方的事权边界

3.1.1 中央适度放权,为总体规划的“规定动作”减负

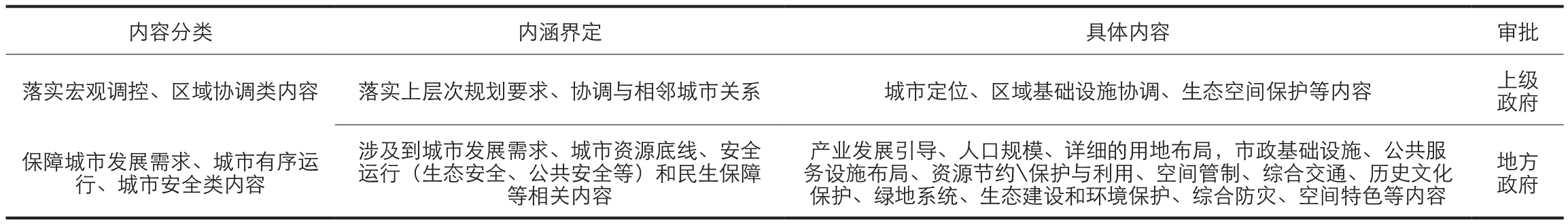

解决中央政府(省政府)和地方政府两级事权“边界模糊”的关键核心是“放权”,在当前行政权利逐渐下放的基础下,中央政府(省政府)作为上级的审批机关,不应继续推行现行大而全的审查机制①建设部对总体规划纲要的审查意见要求主要包括规划层次划分、规划区划分、城市发展目标、城市性质、城市规模、区域协调和城镇体系规划、城市总体布局、城市综合交通、资源利用与生态环境保护、市政基础设施和防灾规划、历史文化名城保护、近期建设规划、成果表述规范性等13个方面内容;国务院对总体规划成果批复意见要求则主要涉及城市性质和城市发展目标、城市规划区和总体布局、城市人口和建设用地规模、城市资源环境保护、城市基础设施建设、城市人居环境改善、城市历史文化和风貌特色保护、总体规划的实施等8个方面(官大雨,2010)。,远超出中央政府(省政府)的行政事权范围,应深入研究理清中央和地方两级政府的事权边界,中央政府关注的重点应该集中在城市定位、区域基础设施协调、生态空间保护等宏观目标与生态底线上,而其它内容应该放权给地方政府,如详细的用地布局、市政基础设施和公共服务设施布局等内容(表1)。其中人口规模应采取备案制,即地方结合实际发展需求,预测人口规模,上级部门备案即可,主要事权还是要交给地方政府,如此才能真正地给总体规划“减负”,从而矫正总体规划的编制目的。总体规划不是中央和地方利益博弈的工具,而是指导城市长远战略发展、空间资源合理配置而进行的15—20年的长远谋划,法理上属于地方性事物。

表1 不同层次政府关注内容

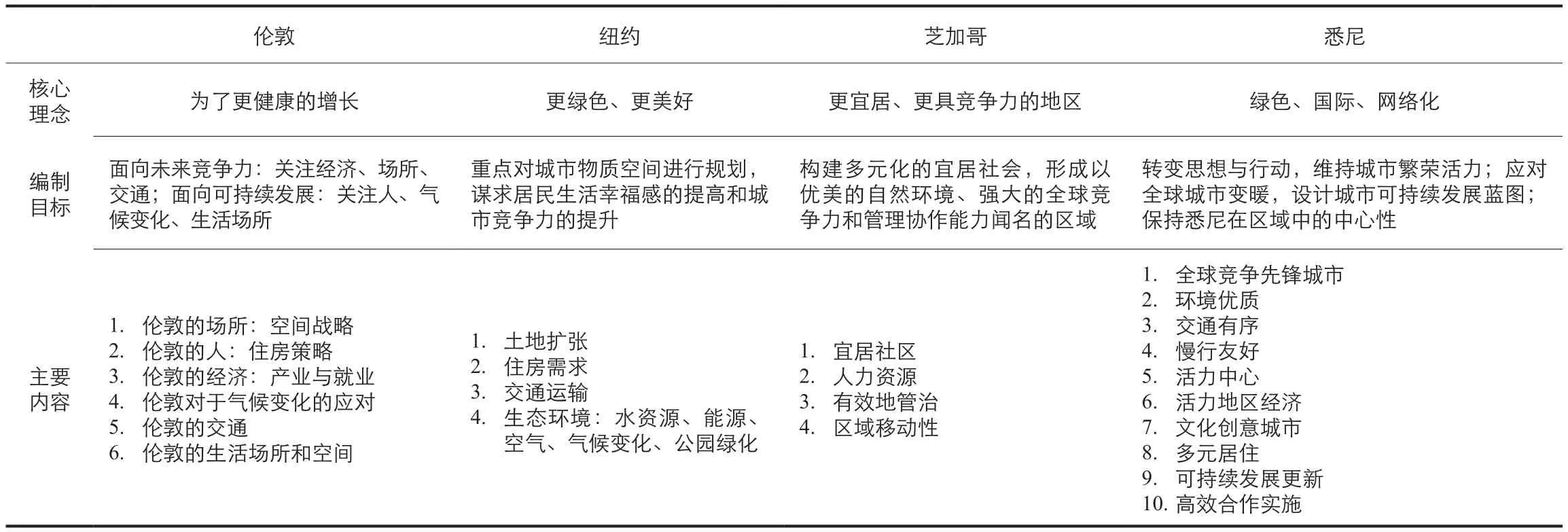

表2 国际大城市战略规划内容及关注重点

上级政府作为审查部门,更加关注是否符合《城乡规划法》、《城市规划编制办法》规定的法定程序和内容,即“规定动作”。受城乡规划法的影响和制约,目前“规定动作”有工作量增加和难度加大的趋势,如当前推行的总体规划修改(修订)工作便是如此,看似只需要简单的修改,实则在地方编制总体规划过程中变成两套规划,一套修订的规划是上报成果,一套按地方需求编制的规划是修编的规划,即所谓“看两步,走一步”[11],不仅没有减负,反而增加编制的内容。因此,中央政府(省政府)应适度放权,将部分上级政府不应关注的内容不作为总体规划审批的事项,势必可以为“规定动作”减负。

3.1.2 战略规划作为一种规划替代,凸显地方的前瞻性诉求

在中央政府(省政府)等上级政府审批内容和要求不变的前提下,不少地方编制总体规划之前或者同时,选择编制战略规划作为一种规划替代,强化落实本级政府的述求,而将总体规划作为对“审批”要求的落实。

国内学者认为总体规划变革的核心是如何处理好总体规划的定位问题,应强调其战略性和政策性定位[1]。借鉴国际上的普遍做法,将“成文规划”分为战略性规划和开发控制性规划两类,诸如英国的结构规划就属于此类规划。英国在1968年的规划法中确定了发展规划的二级体系,分别是战略性的结构规划(Structure Plan)和实施性的地方规划(Local Plan)。结构规划的任务是为未来15年或以上的地区发展提供战略框架,作为地方规划的依据,解决发展和保护之间的平衡,确保地区发展与国家和区域政策相符合。

战略性规划对于解决中央和地方之间的事权边界问题,有着很好的促进作用,诸如英国结构规划提供的是没有时间局限的规划,是对未来进行开发的原则性指导,是宏观的、全局性的发展政策与设想,在微观上具有一定的不确定性、模糊性和灵活性[3]。战略性规划更加关注城市发展定位,空间发展框架的控制与引导,如芝加哥战略规划中提出了更宜居更具竞争力的发展定位;悉尼战略规划中提出绿化、国际、网络化的发展理念与定位,并围绕着规划定位与目标,提出了策略式的政策指引和框架式的空间部署(表2)。

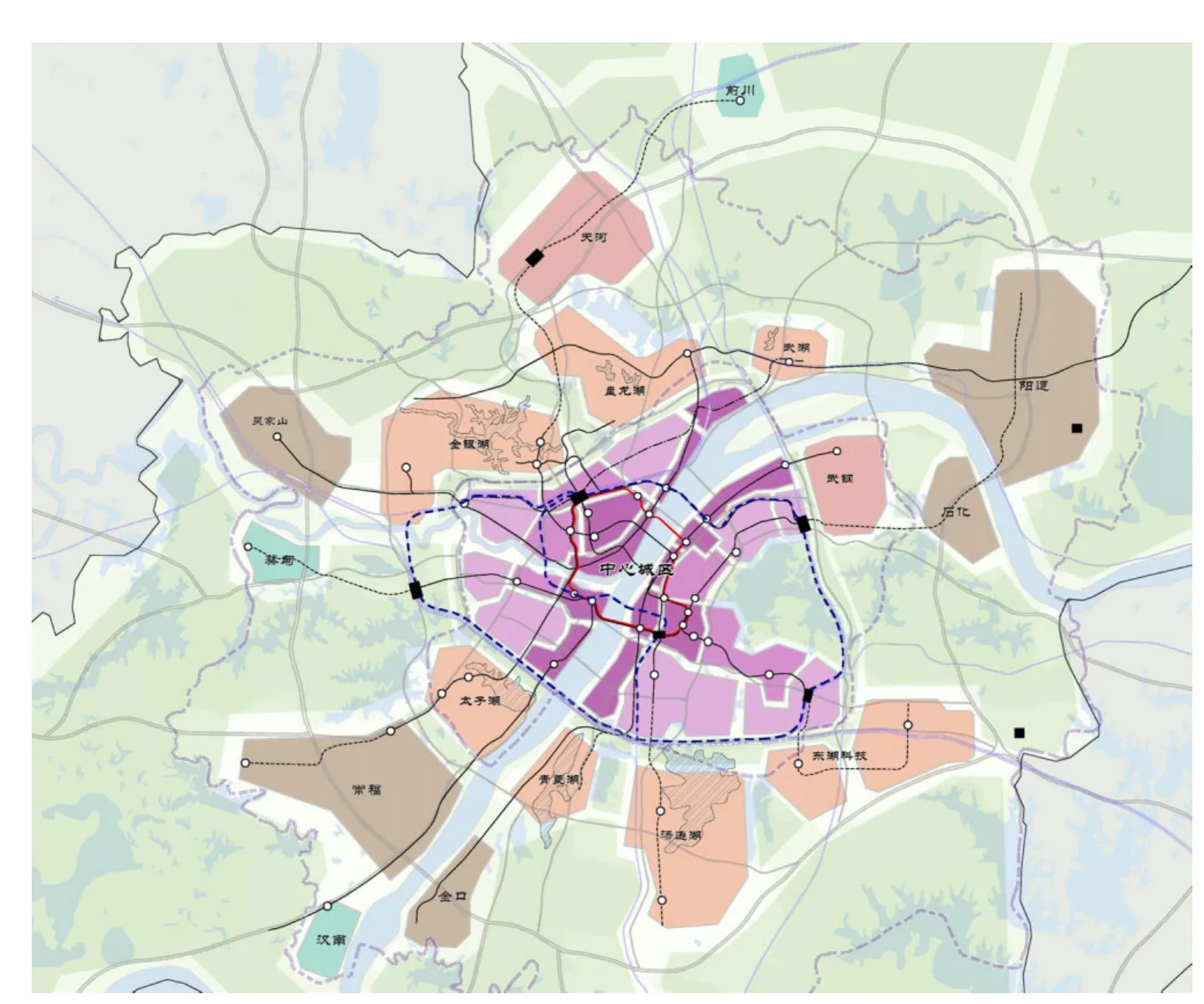

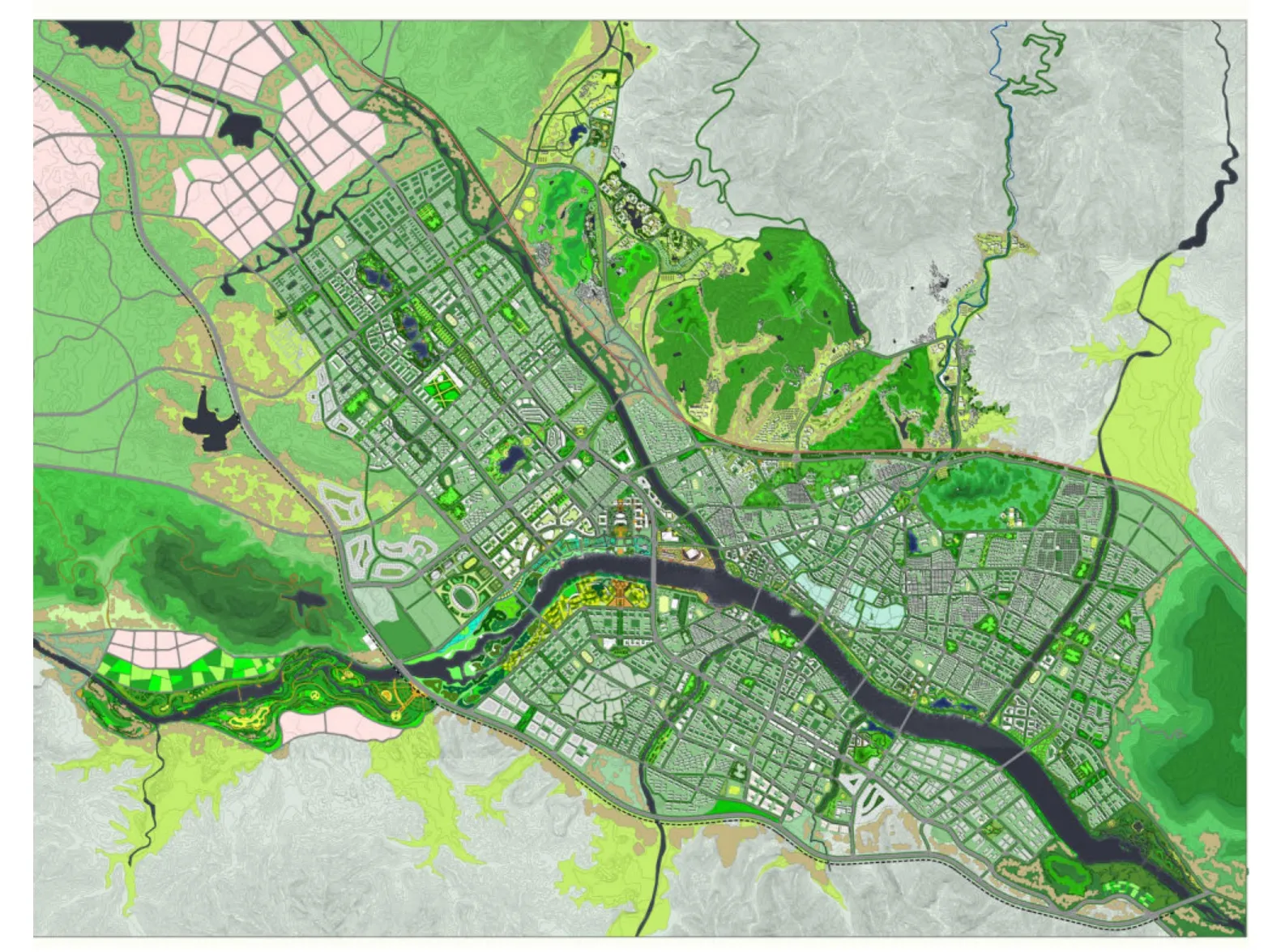

国内部分城市已有着很好的规划实践,如早期的广州、深圳等地区的战略规划,再如笔者近期主持编制的《舟山群岛新区空间战略规划》和《武汉2049战略规划》,更加关注城市发展定位和空间发展框架的控制与引导。首先转变总体规划中对城市性质的描述为城市发展定位的综合分析与判断,如舟山群岛新区提出的“国际物流岛、自由贸易岛、海洋产业岛、国际休闲岛、海上花园城”的城市定位。《武汉2049》中提出武汉的发展目标为建设“更具竞争力与更可持续发展的国家中心城市”,在功能上突出武汉建设区域性的创新中心、贸易中心、金融中心与高端制造业四大中心。明确的战略定位有利于地方政府提出更加准确的发展方向和发展策略。其次转变总体规划中详细用地布局的规划为空间发展框架式的规划,空间发展框架不是土地利用分类,而是不同功能的发展机会地区(图1),对城市空间的长远发展给予框架性的指引,更利于保障总体规划(长远规划)的可实施性。

图1 武汉2049空间框架性指引

3.2 明晰: 政府作用的刚性边界和市场调节的弹性边界

市场经济体制下城市建设中应更多考虑市场的调节作用,总体规划编制如未能明晰政府和市场的作用边界,则容易出现总体规划控制不利或者无效的局面。因此,总体规划改革必须明晰政府作用的刚性边界和市场调节的弹性边界,即发挥政府在“市场失灵”的范畴中的积极作用(维护公共利益、提供基本服务、制定建设规则)。首先,针对市场容易失灵需政府管控的内容作为刚性内容进行强制性控制,如资源与生态环境保护、城市绿线(公园绿地)、社会民生、城市安全、道路交通设施与市政公用设施布局等内容;其次,将政府由城市建设的“运动员”(主体)转变为具有“引导、管理与监督”职能的“裁判员”(规则制定者),不应过多干预“市场有效”的范畴,发挥市场配置资源的高效主体作用。不需要政府严控的内容作为弹性内容进行引导性控制,如商业服务业设施用地、居住用地、工业用地、一般物流仓储用地布局等(表3)。长沙市总体规划编制中进行了规划实践,取得较为良好的效果。刚性边界主要包括城市发展与建设的底线和框架性控制,引导城市更好的发展;弹性边界是给予市场充分的自主性,引导城市更快的发展。

总体规划改革的方向是作为一种战略性与结构性规划,因此其编制内容应更多地侧重于弹性内容,刚性内容要相对较少;而在总体规划下一层级的规划如控规或国外的地方性规划中,则刚性内容较多,而弹性内容较少。减少目前总体规划中的刚性内容,也是目前总体规划改革的方向之一,目前总体规划中强制性内容大多是理念层面的,而不是空间层面的,理念层面的强制性内容则容易陷于落空的状态,这也是“刚性不刚,弹性不弹”的主要问题。

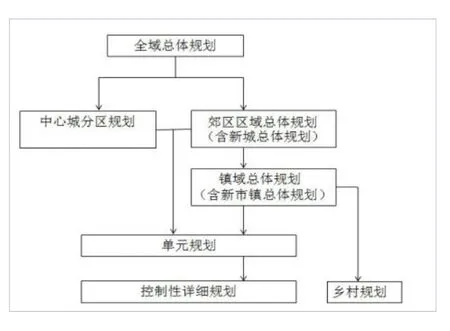

图2 上海市规划编制体系建议

3.3 模糊: 城市人口规模的控制边界

城市人口规模预测的核心是“模糊”,即“又定又不定”的总体思路。一方面,摆脱人口规模与城市建设规模的强制对应关系,强化建设用地对人口规模的弹性容量引导;另一方面,人口规模需要有预测和基本的长远判断,但不能作为城市建设规模控制和引导的基础。

“定”是要确定人口增长的基本趋势和具体路径,确定必须与政府和市场统筹布局的设施相对应的人口规模和变化趋势,确定适应城市功能转变的人口结构;“不定”是变终极规模的预测为人口发展阶段规模的判断,将规划用地规模及需求与人口规模脱钩,应以城市发展需求和空间结构理性判断城市建设用地的规模与范围,强化城市建设用地增量的阶段性控制,将城市建设用地阶段性计划与阶段性的人口增量挂钩。

针对城市人口规模控制过于明确的困境,当前规划实践中,已有一些规划实践创新替代明确的人口规模引导。如深圳市在总体规划编制过程中提出基于社会和谐的“城市管理服务人口”的概念,即以生态环境、土地、水资源等承载力为前提,核算出规划期内适宜的人口规模,据此进行产业用地和居住用地的配置,再通过就业岗位和住房数量等来调控未来人口的规模和结构,保证人口的合理稳定,配合人口规模的调控政策。“城市管理服务人口”包括了常住人口(通常的城市人口)和暂住半年以上的人口,以城市管理服务人口规模作为城市管理、基础设施与公共服务设施配套的基本依据,并按照弹性系数进行适当超前预留,以应对人口发展可能存在的不确定性。

3.4 扩大: 规划区与中心城区的范围边界

3.4.1 改革方向之一:以“全域规划”理念来替代规划区范围

根据城乡规划法,规划区是指城市、镇和村庄的建成区以及因城乡建设和发展需要,必须实行规划控制的区域,划定规划区的目标在于从城市远景发展的需要出发,控制城市建设用地的使用,以保证总体规划的逐步实现。在实际操作层面,规划区范围内的城市建设需要申请办理建设工程规划许可证。总体规划编制中划定城市规划区成为一个重要内容,但规划区的划定原则各个城市各异,有些是全域概念,有些是中心城区的扩大范围。规划区划定当前面临的核心问题一是其划定的法律依据不强,得不到其它部门的认可,同时也缺乏相应的统计数据。二是规划区划定之后也缺乏相应的“规划区规划”,因此规划区内的规划缺乏作为相应管理的技术依据。

为统筹城乡发展与建设,强化全域建成区的协调和管控,若仅通过市(县)域城镇体系规划无法完善对城乡空间建设的全面引导,在现行《城乡规划法》对规划区概念界定的基础上,在高度城市化地区将整个市(县)域作为规划区范围,通过全市(县)域总体规划进行全域规划。全域范围内统筹资源配置,落实城乡空间发展。如浙江省在全省范围内推广县(市)域总体规划,对于推进城乡统筹、协调与管控城乡建设空间和破除条块的行政分割,有着积极的促进作用。县域总体规划有利于总体规划与土地利用规划的“两规合一”,有利于城市规划与乡村地区的城乡统筹。但在浙江县域规划的实践中也会普遍感受到县域规划替代县城总体规划后,对县城的城市建设指导意义不强,因此大多数县城又在单独编制县城总体规划,并把县城总体规划作为县域总体规划的附加文件。

笔者在参加上海市总体规划编制前期研究的过程中,提出上海应编制全域总体规划来替代城市总体规划,以区(县)域总体规划来替代新城规划,以镇域总体规划来替代新市镇总体规划。在这个体系中,主要是强调全域总体规划理念,全域总体规划的覆盖范围,便是规划区范围,在规划区范围内强调两规合一(城市总体规划与土地利用总体规划),城市用地的开发边界应在此范围内协调。同时,为了避免全域总体规划对中心城区指导过于宽泛的问题,全域总体规划范围内应单独编制中心城区总体规划,而范围内的建制镇总体规划则在下一层次规划中编制(图2)。

3.4.2 改革方向二:以“都市区规划”理念扩大中心城区范围

为了与土地利用规划相协调,现在中心城区边界一般与土地利用规划的范围相统一。但目前的中心城区的界定往往存在诸多问题:一是往往很多总体规划编制中,中心城区的范围无法全面覆盖功能紧密联系的连绵发展地区,以及长远发展的战略型地区,势必造成城市发展空间难以统筹考虑,影响规划的战略性布局。二是许多地方政府主观上不愿扩大中心城区范围,因为在中心城区范围内用地性质的变更需要上一级政府的审批,而在中心城区之外的用地变更一般可以由本级政府审批,地方政府为了审批与修改的方便,刻意地缩小中心城区范围。在对许多城市的规划评估中,围绕中心城区周边的用地变成发展很快、但产出效益很低的半城市化地区,是当前总体规划存在的核心问题之一。

为了合理处理中心城区的范围问题,地方政府经常会通过编制都市区规划来部分行使总体规划的职能,其实也是总体规划的另一种规划替代。都市区规划一般将中心城区范围扩大到整个相互关联、连绵发展的功能区,统筹进行战略性空间规划。都市区规划一般在宏观区域分析的基础上,梳理城市发展目标、城市发展定位和规模、都市区空间结构、产业发展策略与布局、都市区资源与环境综合保护与利用,提出空间发展战略和结构方案,为城市政府提供发展的思路、框架与策略作为总体规划编制的辅助[12]。

图3 广州市区(县级市)“三规合一”技术路线及云浮市新型城乡规划管理体系架构(赖寿华,2013)

另外一些案例就是在总体规划中增加都市区规划内容,以长沙为例,长沙市总体规划(2012—2020年)中增加了都市区规划,将集中连片的规划功能区作为完整的都市区,进行统筹规划,提出整体的发展定位、功能布局与空间框架;株洲市总体规划增加了都市区规划,为了突破保持与土地利用规划边界的一致性造成中心城区范围过小,无法有效的控制和引导外围功能片区及战略资源的问题,通过都市区规划将株洲市区、醴陵市、株洲县共同形成整体空间,统筹规划与布局,作为中心城区规划的补充。福州市总体规划为了综合考虑战略性地区长乐机场增加都市区规划,作为中心城区规划的补充,给予中心城区规划全新规划视角。

3.5 统一: 部门之间的规划边界

解决部门之间的规划边界的关键是“统一”,将总体规划作为部门之间规划协调的公共平台。首先把总体规划定位为以空间为核心与抓手的规划平台,协调各部门之间协同编制总体规划,将部门规划的核心内容纳入总体规划的公共平台;其次明确专项规划作为总体规划的有机组成部分,在总体规划编制纲要阶段,提出各专项规划的原则,在成果阶段整合各专项规划的规划内容,统一融入到总体规划的公共平台中,形成指导城市间的公共平台信息系统;再次明确专项规划与总体规划的衔接关系,将总体规划作为部门协调的公共平台,在总体规划实施过程中,各专项规划可以动态修编,总体规划的编制成果中留有“接口”,将动态修改的专项规划内容在总体规划修改时(一般5年一次)统一纳入总体规划的公共平台中,从而实现总体规划作为公共平台的属性。

北京市总体规划编制期间,提出了“政府组织、专家领衔、部门合作、公共参与”的创新组织方式,将总体规划作为公共平台,协调各部门之间合作编制总体规划,将总体规划作为部门规划和专项规划的基础信息平台。广州市总体规划中也将城乡规划作为“三规合一”的基础,建立“一图多规划”的空间信息平台。在一张“管理图”上同时叠加城市规划、土地利用总体规划、国民经济发展规划、主体功能区规划及其它部门规划的相关信息,形成有效可行的公共信息共享平台[13](图3)。

3.6 区分: 大城市与小城市的内容边界

3.6.1 区分内容边界,大城市总体规划关注战略和政策属性

大城市和小城市发展阶段、空间尺度以及规划主管部门的综合水平差异较大,因此编制总体规划时要区分大城市和小城市关注重点的不同,从而区别不同类型城市总体规划编制内容的“边界”。

借鉴国外大城市的规划经验,大城市总体规划应更加关注战略和政策属性。首先,针对国内现行的编制与审批体制,“分权”特征日益明显的行政管理体制决定了总体规划向战略性变革的必要性,大城市应该依据行政“事权”范围简化总体规划编制内容,重点关注战略性、框架性、全局性内容[1]。战略性的总体规划及其需要作为公共政策的基本要求,客观上引导总体规划应更加关注政策和平台属性。战略规划对大城市总体规划的“总规替代”,既可以解决中央和地方之间的事权边界问题,也可以区分大城市与小城市的内容边界。

3.6.2 小城市(县城)总体规划必须同时关注战略化和精细化

总体规划对于小城市的城市建设、规划主管部门来说,既要有提纲挈领的战略性思维,又要有精细化的空间建设指引和具体行动计划,才能更加明确地指引小城市的建设。区别于大城市,小城市总体规划编制必须同时关注战略化和精细化。小城市的战略化主要是基于功能主义的视角,研究城市周边的区域背景,给予更为明确的城市功能和发展目标,提出具体的土地使用方案和构建支撑系统等内容;小城市的精细化要求基于人文主义视角强化对城市建设和空间布局的详细化指引,如具体的业态设计、项目策划与行动计划,以区别于大城市框架性空间指引。

图4 天台县域战略规划土地使用规划图

图5 天台县城总体城市设计

浙江省天台县的规划实践是对小城市“总规替代”的实践探索。总体规划编制之前,先期编制了县域发展战略规划和县城总体城市设计。其中,战略规划基于功能主义的视角给予天台“佛宗道源地、心灵瑜伽园、品质天台城”的功能定位,提出了具体的功能布局策略,如“保持品质、恢复古道;养生进山、旅游靠山;产业东进、城市西进”等,并结合定位和策略将土地使用指引落实到县城总体规划的深度(图4)。总体城市设计基于人文主义视角,尊重场地、自然、历史等将土地使用指引细化到空间形态和项目业态的指引(图5)。两者结合替代总体规划,对当地的城市建设起到了实质性的控制和引导作用。

4 结语

我国当前总体规划面临的困境主要涉及到综合性、前瞻性、适应性、事权属性等方面。学界目前形成主流的改革思路是为总体规划“减负”,但笔者经过长时间的规划实践和探索,认为所谓的“减负”并不能完全解决总体规划面临的困境。创新性提出总体规划改革需解决的核心问题是“边界模糊”,具体主要体现在中央和地方的事权边界、政府和市场的作用边界、城市人口规模预测的边界、规划区与中心城区的范围边界、部门之间的规划权利边界、大城市与小城市的内容边界。现行各类边界之间的关系是模糊与混乱的,笔者提出通过基于“重塑边界”来理清总体规划的变革方向,同时可以看到如果总体规划不变革,地方政府也在寻找其它形式的规划来替代总体规划,包括战略性规划、都市区规划、县域总体规划、三规合一规划等等。

基于“重塑边界”总体规划改革方向主要包括:(1)针对中央和地方的模糊事权边界,中央政府应适度放权,为总体规划“减负”提供可能。(2)针对政府和市场交叉的刚性弹性边界,应明晰两者之间的边界内容,进行针对性落实和表达。(3)针对被“故意”明确的城市人口规模,应予以模糊,采用“即定又不定”的思路,定人口规模是为了城市的基础设施等规划提供定量分析的基础,不定是不把人口规划同城市建设用地规模挂钩起来,可以根据发展情况的不同调整城市的人口规模。(4)针对规划区与中心城区的范围边界,应予以扩大和突破,采用全域总体规划和都市区规划作为规划替代,从而实现对城乡建设空间全面的控制与指引。(5)针对部门之间的规划权利边界,应将总体规划作为统一部门之间的公共平台。(6)针对大城市与小城市的内容边界,应区别对待,大城市突出战略性与政策性;而小城市突出把城市战略与城市设计融合起来的策略,突出精细化的要求。

References

[1]赵民,郝晋伟. 城市总体规划实践中的悖论及对策探讨[J]. 城市规划学刊,2012(3):90-96.

ZHAO Min,HAO Jinwei. The Paradoxes and Solution of Urban Comprehensive Planning Practice in China[J]. Urban Planning Forum,2012(3):90-96.

[2]李晓江,张菁,董珂,等. 当前我国城市总体规划面临的问题与改革创新方向初探[J]. 上海城市规划,2013(3):1-5.

LI Xiaojiang,ZHANG Jing,DONG Ke,et al. Research on Problems and Innovation Approach of Mater Plan in China[J]. Shanghai Urban Planning Review,2013(3):1-5.

[3]李晓江. 关于“城市空间发展战略研究”的思考[J]. 城市规划,2003,27(2):28-34.

LI Xiaojiang. Some Consideration on Urban Space Strategy Research[J] . City Planning Review,2003,27(2):28-34.

[4]董珂,王巍巍. 论市场经济条件下城市规划的编制改革[C]//城市规划和科学发展——2008中国城市规划年会论文集. 2008.

DONG Ke,WANG Weiwei.The Revolution of Formulating City Planning under the Conditions of Market Economy[C]//Urban Planning and Scientific Development-The Proceedings of China Annual National Planning Conference2008. 2008.

[5]易晓峰. 被引领的“龙头”:广州城市总体规划编制[J]. 上海城市规划,2013(3):1-5.

YI Xiaofeng.TheDragon Head Being Guided:The Process of Making Master Plan of Guangzhou[J]. Shanghai Urban Planning Review,2013(3):1-5.

[6]詹敏,邵波,蒋立忠. 当前城市总体规划的趋势与探索[J].城市规划汇刊,2004,37(9):81-87.

ZHAN Min,SHAO Bo,JIANG Lizhong.The Trends and Exploration of the Current Comprehensive Planning[J]. City Planning Review,2004,37(9):81-87.

[7]官卫华,刘正平,周一鸣. 城市总体规划中城市规划区和中心城区的划定[J].城市规划,2013,37(9):81-87.

GUAN Weihua,LIU Zhengping,ZHOU Yiming.Restructuring of Urban-rural Planning System in the Perspective of Urban-rural Integration:The Case of Nanjing[J]. City Planning Review,2013,37(9):81-87.

[8]石楠. 论城乡规划管理行政权力的责任空间范畴[J]. 城市规划,2008,32(2):9-15.

SHI Nan.On The Responsibility Space of Urban and Rural Planning Administration[J]. City Planning Review,2008,32(2):9-15.

[9]魏广军,董伟,孙晖,等.“多规整合”研究进展与评述[J].城市规划,2012,37(9):76-82.

WEI Guangjun,DONG Wei,SUN Hui,et al. A Review of Researches on Spatial Planning Coordination[J].City Planning Review,2012,37(9):76-82.

[10]张泉. 城市总体规划编制工作的思考[J]. 城市规划,2013,37(1):51-55.

ZHANG Quan.Reflections on Master Plan Compilation[J]. City Planning Review,2013,37(1):51-55.

[11]朱郁郁. 修改型城市总体规划——长沙市的规划实践[J]. 城市规划学刊,2012(7):52-57.

ZHU Yuyu. Flexible Comprehensive Planning-A Case of Implementation in Changsha[J]. City Planning Review,2012(7):52-57.

[12]崔功豪. 都市区规划——地域空间规划的新趋势[J]. 国外城市规划,2001(5):28-34.

CUI Gonghao. Metropolitan Area Planning-The New Trend of Regional Space Planning[J].Urban Planning Overseas,2001(5):28-34.

[13]赖寿华,黄慧明,陈嘉平,等. 从技术创新到制度创新:河源、云浮、广州“三规合一”实践与思考[J].城市规划学刊,2013(5):63-68.

LAI Shouhua,HUANG Huiming,CHEN Jiaping,et al. From Technical Innovation to Institutional:Three-Plan-Coordination Practices in Heyuan,Yunfu and Guangzhou[J].

[14]City Planning Review,2013(5):63-68.官大雨. 国家审批要求下的城市总体规划编制——中规院近时期承担国家审批城市总体规划“审批意见”的解读[J]. 城市规划,2010,34(6):36-45.

GUAN Dayu. Urban Master Plan Formulation in Accordance with Examination Requirements of Central Government:Understanding the Commentson Urban Master Plans Recently Made by Caupd in the Examination of CentralGovernment[J].City Planning Review,2010,34(6):36-45.

[15]李晓江. 总体规划向何处去[J]. 城市规划,2011,35(12):28-34.

LI Xiaojiang. Master Plan: Where to Go?[J].City Planning Review,2011,35(12):28-34.

[16]王唯山.“三规”关系与城市总体规划技术重点的转移[J]. 城市规划学刊,2009(5):15-19.

WANG Weishan. The Technical Reorientation of Urban Master Planning as a Result of the Interactions among the“ Three Plans”[J].City Planning Review,2009(5):15-19.

[17]王国恩,唐勇,魏宗财,等.关于“两规”衔接技术措施的若干探讨——以广州市为例[J].城市规划学刊,2009(5):20-27.

WANG Guoen,TANG Yong,WEI Zongcai,et al. A Study on the Coordination of Urban Master Planning and General Land Use Planning-A Case Study of Guangzhou[J]. City Planning Review,2009(5):20-27.

[18]孟江平,孙娟. 融合战略与设计的“县”规划——以浙江省天台县为例[J]. 城市规划学刊,2012(7):29-33.

MENG Jiangping,SUN Juan. A County Plan Model of Combining Strategic Plan with Urban Design:The Case of Tiantai,Zhejiang[J]. City Planning Review,2012(7):29-33.