关于“生成性教学”的研究综述

郭雯

(安徽师范大学 教育科学学院,安徽 芜湖 241000)

关于“生成性教学”的研究综述

郭雯

(安徽师范大学 教育科学学院,安徽 芜湖 241000)

新课改进入深水区的今天,生成性教学已逐渐被人们所熟知,国内外关于生成性教学也进行了很多理论和实践方面不同的探索。但对于这些研究,仍然存在着研究不深入,多停留在理论层面;陷入研究误区,产生大量误解;本质“泛化”,内容“窄化”等问题。关于生成性教学的研究前景,应该突破理论“重围”,登上实践“舞台”;抓住本质,扩大视野;紧抓新课改的时代背景,消除误解,走进课堂。

生成性教学;预设;新课程改革

在新课改进入深水区的今天,教学也已不再是教师单方面传授知识的静态过程,而变成一个师生双向互动的动态过程。因此在教学的具体实践中,师生间的互动必然产生“预设”以外的生成性教学事件。在教学实施和探索过程中,生成性教学也越来越受到人们的重视。作为新课程改革所倡导的“自主、合作、探究”教学精神表征之一,它不仅体现了时代变革对教学的实际诉求,其内在价值也得到了广泛认同。近期对生成性教学的研究也随着新课改而进行得如火如荼。

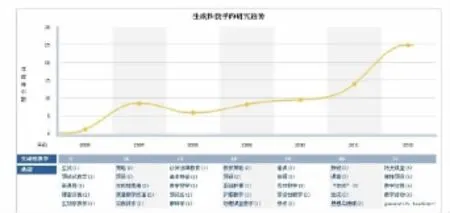

上表是关于生成性教学的关注度的图样分析。可以看出生成性教学已经受到了专家学者们高度关注,俨然成为教育教学领域的一大热点。

一、我国关于生成性教学的研究成果

生成性教学并不是我国基础教育课程改革下的新生事物,早在上个世纪就有大批学者对此进行理论与实践的双重研究。在国外相关学者进行初步研究的基础上,生成性教学传入我国并被教育学者们所接受传承经历了相当漫长的时间。

(一)国外的理论研究源起

1、最早的实践探索

国外的学者对于生成性教学,实践探索早于理论研究。“早在上世纪80年代,意大利的瑞吉欧·艾米里亚(ReggioEmilia)地区在幼儿教育中就进行了生成性教学的实践。”①罗祖兵:《生成性教学及其基本理念》,《课程·教材·教法》2006年第10期。虽然其最早的探索产生于幼儿教育阶段,但为接下来的理论研究创造了重要条件。“瑞吉欧的教育实践主要是通过项目活动来完成的,而生成性教学则是项目活动的具体形态。”②罗祖兵:《生成性教学及其基本理念》,《课程·教材·教法》2006年第10期。他从实践中得出,生成性教学并不是预设的,也不是儿童自发的,而是应该通过师生共创完成的过程。

2、理论与实践并举

美国太平洋橡树的学院伊丽莎白·琼斯教授和约翰·尼莫教授是最早对生成性教学进行理论与实践相结合研究的学者。美国的一所幼儿园在两位教授的亲力指导下进行了一年的生成性课程实践。他们认为,教学“是一个教育环境中实际发生的事情———不是理性上计划了要发生的事,而是真正发生的事情”。①伊丽莎白·琼斯,约翰·尼莫:《生成课程》,周欣等译,上海:华东师范大学出版社,2004年。在他们的实践过程中,把生成性当做一种师生共同建构的课程,一种教师不会被牵着鼻子走的课程,而并非单单是一种教学方式。其核心是教师处于一定的教学情境中,充分尊重学生的个性,摒弃死板统一的课程模式。这是一种新型的课程观,把生成性思维合理的运用到课程教学中去的成功尝试。

3、较深入研究——后现代主义课程理论

对生成性教学作了系统深入的理论研究的是后现代的课程研究者。后现代主义的代表人物多尔曾明确表示,“后现代课程是生成的,而非预先界定的。它并不意味着某种绝对真理,相反却赋予了每个人探究与理解的权利。”②威廉姆E·多尔:《后现代课程观》,王红宇译,北京:教育科学出版社,2000年,第102-105页。在《后现代课程观》一书中,多尔希望确立一种新的课程理论基础,以取代泰勒原理。其课程观认为,教师虽然有一定的权威性,但其应该是教学过程中的平等参与者。多尔把他设想的后现代课程标准概括为“4R”,即丰富性、回归性、关联性、严密性,旨在与泰勒提出的四个基本问题对立。国内有研究者指出:“传统教学理念认为,教学过程主要是教师教的过程;现代教学理念认为,教学过程是教师主导与学生主体相统一的活动过程;后现代教学理念认为,教学过程主要是学生主动学习和建构的过程。”③李方:《后现代教学理念探微》,《教育研究》2004年第11期,第35-40页在后现代生成性教学中,灌输式的教学已经退出历史舞台,取而代之的应该是合作对话式的教学。

这样,课程就不单单是作为学习内容和目标摆在学习者面前,而是需要学生不断去“内化”新信息,师生共同在教育情境下去生成。课程由此演变成一种动态的过程。在这种课程观下,教学过程也不再是教师一个人的舞台,而是需要师生的共同参与下生成新知的过程,一种师生共同建构和创造的交往活动。

(二)我国关于生成性教学的理论研究

国内关于生成性教学的探索虽然较国外学者晚很多,但是在探讨维度上毫不逊色。立足于对生成性教学思想的基本认识,目前国内研究者从多角度、多层面对生成性教学展开了探索,并逐渐形成了以下几个主流群体。

1、动态生成的课堂教学观

国内最早明确提出生成性教学思想的学者叶澜教授在其《让课堂焕发出生命活力———论中小学教学改革的深化》一文中指出,“‘特殊认识活动论’不能概括课堂教学的全部本质,必须突破‘特殊认识活动论’的传统框架,从更高层次——生命的层次,用动态生成的观念,重新全面地认识课堂教学,构建新的课堂教学观。”④叶澜:《让课堂焕发出生命活力——论中小学教学改革的深化》,《教育研究》1997年第9期。叶澜教授提出,“用生命的高度,用动态生成的观点看待课堂教学。”并在其先后发表的文章中,对生成性教学的教学过程作了更加明确的定位。她提出:“学生的发展作为一种开放的生成性的动态过程,不是外烁的,也不是内发的”⑤叶斓:《重建课堂教学的价值观——新基础教育"课堂教学改革的理论与实践探究之一》,《教育研究》2002年第5期。,是“以动态的方式推进教学活动的过程”⑥叶斓:《重建课堂教学的价值观——新基础教育"课堂教学改革的理论与实践探究之一》,《教育研究》2002年第10期。。叶澜教授所倡导的生成性教学主要是立足于生命的高度,提出教师与学生都是生命体,教学是一个动态生成的过程,教学过程应该通过师生对话交流沟通的形式来进行。

叶澜之后,还有不少学者主张倡导动态生成,主张教学不应当简单机械地根据教学计划进行,应该实现师生双方的互动和积极性的发挥。有学者提出“生成强调的是教师、学生、文本三者之间的互动,首先是学生,同时也包括教师与文本,三者通过对话,共同进入一个新境界。”⑦徐贤烤:《新课堂呼唤动态生成》,《教学与管理》2005年第12期。在教学过程中,教师与学生都是平等的参与者,在特定情境中相互对话,平等沟通实现教学的共同建构与生成。也有学者提出,“‘动态生成’的教学指的是师生为了实现教学任务和目标,围绕教学内容,共同参与,通过对话、沟通和合作活动,产生相互影响,以随机生成的方式创造性地推进教学活动的过程。”⑧戴飞:《动态生成:课堂因你而精彩》,《云南教育》2006年第3期。在这样的课堂教学中,教师的价值才能够真正发挥出来,不是仅仅作为课堂的领导者,而是真正地进入学生群体中。这种动态生成的课堂教学,是新理念追求的理想境界。

陈秀玲受现代西方哲学研究中方法论转向的启发,归纳出动态生成的教学过程应具有的几个典型特征:“重过程创造反机械预设,教学是一个连绵不绝的过程;主体作用方式的变化:从教师—学生单向度到师生、生生多向互动,倡导教学方式方法的综合性和互动性;重关系而非实体,教学过程中师生、生生的内在关系是教学过程创造主体之间的交往(对话、合作、沟通)关系;提倡多元和个性,反对中心、同一生成性的本质对过程的要求是变化和不定,任何单一和唯一思维都不存在。”①陈秀玲:《建立动态生成的教学过程观》,《教育科学》2003年第5期。

李祎等认为“动态生成性是针对教学活动中涌现出的许多意想不到的信息和问题,教师不能机械地按原计划确定一种思路进行教学,而是应凭自身的素质,根据学生学习的情况,把教学中人的、物的、精神的诸多因素有机地结合起来,对之灵活地调控,积极引导教学活动不断更新,生成新的超出原计划的教学流程。”②李祎:《生成性教学述评》,《宁波大学学报》(教育科学版)2006年第4期。

2、生成性思维观

在生成性教学的众多研究中,不难发现生成性思维越来越成为人们眼中的焦点。被认为是生成性教学得以成功实施的基础和前提。有学者提出,“把‘生成’论的思维方式运用到教学中就产生了生成性教学。”③张春凤:《论生成性教学中的“生命”与“美”》,《黑龙江教育学院学报》2008年第8期。罗祖兵认为“生成性教学是生成性思维视角下的教学形态。生成性思维是一种认为事物及其本质是在其发展过程中生成的而不是在发展之前就存在的思维模式。”并且两者有着密切的关系,“生成性教学是生成性思维关照教学的结果。生成性教学是在生成性思维视域下所看到的教学图景。”④罗祖兵:《生成性教学及其基本理念》,《课程·教材·教法》2006年第10期。他把生成性教学和生成性思维紧密地联系在一起,认为要想实现生成性教学,首先应进行生成性思维的形成。并在生成性思维的指引下,充分发挥教师在教学过程中的能动性和创造性,尊重学生个性发展。

同时,教师与学生生成性思维的培育和养成,是生成性教学哲学的重要内涵。“生成性思维是现代哲学的基本精神和思维方式,其特征为:重过程而非本质,重关系而非实体,重创造而反预定,重个性、差异而反中心、同一,重非理性而反工具理性,重具体而反抽象主义。”⑤李文阁:《生成性思维:现代哲学的思维方式》,《中国社会科学》2000年第6期。在教学哲学的倡导者看来,“生成性思维强调人们对自己的生活世界的关注,反对那种去个体偶然性、时间性和超越性的一元论思维模式。”“生活世界是一个以实践为基础的日常生活与非日常生活的统一,因此,生成性思维是确定性与非确定性的统一。”⑥程良宏:《生成性教学--从教学方法到教学哲学》,上海:华东师范大学学位论文,2008年。生成性思维无论从理论层面还是实践中,都是举足轻重的。合理培养师生的生成性思维,可以更有效的实施生成性教学。

3、“预设”情境下的“生成”

生成性教学是在新课程改革的基础上,在批判传统预设式教学的过程中提出的。生成性教学所倡导的“生成”,并不是随意的、自发的,而是有目的有计划的“生成”,并没有对“预设”进行全盘否定。“预设”是“生成”的前提。“生成性教学是师生交往互动、共同发展的动态过程,应该基于预设但又能突破‘预设’的樊笼,从‘预设’走向‘生成与建构’。这里弹性预设制约着动态生成,动态生成又反作用于弹性预设,二者是辩证统一的。”⑦王玉华:《生成性教学的涵义与特征》,《中国成人教育》2009年第22期。传统的教学观可以被认为是“预设”教学观。在教学过程中,教师完全按照课前的教案或者教学计划实施教学,不准许出现任何与“预设”相左的情况。如果在教学过程中,出现突发状况或者学生的反应接受出现问题,也只会责怪教师本身没有能力完成教学任务。而在新课程理念下,“预设”的作用发生的根本变化,它不再是教师教学的唯一标准。而只是一种参考,从以前的“教教材”,变成现在的“用教材教”。实现从“蓝本”变成“文本”的转化。“生成”是在教学过程中逐渐形成的,在师生互动中进行着。它具有创造性和一定的未知性。教师的教学艺术,对教学的再创作,对偶然事件的处理都实现着生成性教学。

陈旭远对生成性教学也进行了较为完整的论述。认为所谓生成性教学是指“在弹性预设的前提下,在教学的展开过程中,教师和学生根据不同的教学情境,自主构建教学活动的过程。首先生成是在教学过程中的生成,其次生成的主体是教师和学生,再次生成需要诸多因素的相互作用。并认为生成的起点是学生的现有发展水平,生成的动力是交流互动,生成的目标是共同发展。”⑧陈旭远:《论生成性教学》,《福建教育》2004年第7期。也有人认为,“生成性教学就是在弹性的教学预设前提下,在教学双边活动中,在特定的教学环节的特定教学环境中,师生自主构建教学活动,并以体验、领悟、思辨的方式升华主题的教学过程。⑨宋佳楣:《教育的智慧:生成性教学》,《辽宁教育》2005年第7-8期。

对于国内的研究成果多集中在在如何处理“预设”与“生成”的关系上这种现象,程良宏给予他自己的看法,他认为“把‘生成’作为一种教学方法,是试图去解决教学偏重‘预设’从而使课堂失却了生命的活力和学生精彩观念的问题。问题的解决就是从分析教学的‘预设’现象入手,通过重新考量预设在教学中应有的地位和作用;追问阻碍学生主动发展,导致教学僵化的真正原由;反思预设之于教学的地位和作用,审视它与生成的关系和涵义,是我们寻求问题解决的前提与基础。”①程良宏:《生成性教学:从教学方法到教学哲学》,华东师范大学学位论文,2008年。还有学者提出了相似的看法,“预设与生成都有各自的独立形态和品性,以牺牲个性谋求一致只能是浪漫主义的幻想和悲哀,二者之间不需要相互间的迎合和彼此的孤立,需要的是双方保持必要的张力,达成会意的默契。不能因预设而伤害生成的作用,也不能因追求生成而影响预设的功能。教学应该是教师在对预设和生成深刻把握基础上的在教学险途上的自由穿行,是闲庭信步的心境,是游刃有余的自如与自信,是对教学的透彻理解和深刻感悟,是教师摆脱盲目和随意后进行的创造。”②段兆兵:《在选择中生成:论教学方法的选择与教学过程的生成》,《教育科学》2009年。

4、关于生成性教学的特征研究

大多数学者就生成性教学总结出过程性、交互性、动态性、非线性、创造性、开放性、不确定性这几个基本特征。除了这些,有的学者提出了生命生成性这个特征,认为“这样的教学中,教师不会用预先设定的目标僵硬地约束学生、限定学生,不会把外在于学生生命成长的目标强加给学生,不会只注重遥远的未来的结果,而忽视学生在当下学习生活中的生命状态。”③马秀春:《生成性教学研究》,东北师范大学学位论文,2006年。有的学者还提出生成性教学具有启发性、艺术性和审美性等几个特征。认为“生成性教学是在一定的情境中,学生围绕特定的问题的探究所形成的特殊的心理状态,即是一种在未知的情况下,师生共同协作,形成观点上的互动而进行解疑的特殊过程。”“在学生有了内在动机、求知欲的基础上启发、诱导,才会收到良好的教学效果。”“生成性教学集中地体现了教学艺术的意蕴,具有艺术性和审美性是生成性教学的本体价值。”④刘玉昕:《生成性教学的实施策略研究》,东北师范大学学位论文,2006年。

二、生成性教学研究存在的一些问题探究

虽然生成性教学在我国受到越来越多的关注,形成了无数的研究成果。但是一些学者在对其的研究过程中,仍然暴露出一些棘手的问题。

(一)研究不深入,多停留在理论层面

收集和梳理关于生成性教学的文献,不难发现当前的研究大多通过“生成性教学理论”存在合理性进行论证,并对其理论基础进行探究,讨论其理论基础到底是认识论、学习论、生命说,还是建构主义、人本主义、后现代主义。并不能否认一种理论的兴起和发展自然有它的基础,但是对于一种理论的研究不应该老是停留于此。应该走出理论层面,更深入地探寻实践层面的可行性。

有些学者也就生成性教学的实施层面进行了阐释,分别对教学目标,内容,过程及评价等各个环节做了系统叙述,但其实践意义并不大。在课堂教学的具体实施过程中,到底何时进行生成,怎样进行生成,生成的程度如何都需要教师自己把握。这就对教师的专业素养和专业技能做出了很高的要求。有些教师很有可能根本理解不了生成性教学的具体实施原则和细节,而进行随意生成,出现“生成偏离”现象。对于教师怎样和学生在互动中生成,还需要进行更加深入的实践性研究。

(二)陷入研究误区,产生大量误解

生成性教学备受关注的同时,人们关于“生成”与“预设”关系的争论也没有停止。有的学者认为二者是矛盾的,另一些人认为二者是互补的,更多的研究中体现的是一种中和的态度,提出了弹性预设的教学策略。对于此,我更加赞同“伪生成论”的观点。人们通常所批判的“教学预设”,其实是“控制性教学以虚假的面目在教学中的显现”。“我们的教学所谓的因为‘预设’而导致的教学问题,其实是控制性教学造成的,长期以来,我们都习惯于把教学预设作为了控制性教学的替代品,预设在教学中应有的地位和意义被遮蔽。课堂教学常常表现出两种教学形式:其一是虚假预设的教学控制,其二是伪生成性的教学控制。”⑤程良宏:《生成性教学:从教学方法到教学哲学》,华东师范大学学位论文,2008年。

正是因为“生成”与“预设”的关系一直没有得到统一的说法,在生成性教学的具体实施过程中,会出现完全不“预设”和“预设”过度两种极端现象。教学计划该不该定、备课该不该取消、“预设”的程度多少、过程多久都是教学过程中非常棘手的问题。专家学者给不出一个很好的解释,教师们更加拿不准生成性教学应该如何实施。

(三)本质“泛化”,内容“窄化”

在生成性教学的众多研究中,有很多对于“生成”本质的界定和生成性教学内涵的剖析。但有的是从教学意义上的,有的是从心理学层面上的,还有的立足于“生命”与“美”的角度论述的。不同的角度产生了不同的认识,“生成”既可以是个体的思维活动,也可以是生命的成长过程,也可以是单纯的教学活动。这些都源于对于“生成”本质的认识不清,缺乏明确的一致性看法。于是导致教学研究中使用的混乱和教学实践中认识的“泛化”。

关于研究内容的“窄化”问题,主要体现在对于生成性教学的研究中还存在很多空白点。还有很多领域和方面没有考虑到。研究视野不够宽广,未能从相关学科多角度深入的研究,应该对不同学科进行具体分析,探讨其实施生成性研究的可行性。研究手段较为单一,已有研究大都采用的是文献研究法与案例分析法,缺乏课堂观察、访谈调查等研究方法的运用。使得生成性教学像披着神圣的外衣居高临下,一直无法真正的走入平常课堂。

三、生成性教学的研究前景

(一)突破理论“重围”,登上实践“舞台”

从目前我国的进展来看,生成性教学理论的研究己初显成效,形成了相对系统的理论框架和一些比较有说服力的学说流派。但从整体研究状况来看,还缺少从理论到实践上的深入思考。所以在今后的研究中,应该把重点放在实践领域。更多地探究如何在实际的课堂教学活动中有效的实施生成性教学,如何培养教师和学生的生成性思维,如何做到突破传统教学的桎梏,使中小学的课堂真正活跃起来。生成性教学理论在具体实施过程中会遇到很多问题,所以如何解决这些问题和困境才是以后研究的侧重点。同时,一线教师普遍对生成性教学的关注度不够,在教学实践中很少考虑到生成性教学的实施,在教学的各个环节中,存在的只是“枝节”的认识。为了避免该理论陷入纸上谈兵的尴尬境地,多进行实地考察和实际问卷很有必要,根据生成性教学在不同地区的实施情况及面临的困难挑战,结合实际的进行能动性研究才能提高其有效性,才能实现其研究的实际价值。

(二)抓住本质,扩大视野

关于生成性教学的本质问题,以及如何正确处理“预设”与“生成”之间的关系问题,一直以来在相关领域没有得到统一认知。专家学者都各有说辞,没有形成一个有机体。对于一个理论而已,如果连基本的问题都没有把握好,那么其前景堪忧。对于生成性教学到底生成什么,谁来生成,如何生成等这些基本界定,相关理论研究者应该先做好清晰透彻的阐述。不然,难免引起不必要的歧义。不仅如此,对于相关文献的研究整理中不难发现,生成性教学的理论研究中存在着视野狭小的问题。很多研究者只是着眼于其理论本身,对于具体学科的实施问题没有进行深入探寻,这在理论走入实践中同样是个困境。什么课程适合生成,什么课程无法生成,生成多少都是需要解决的棘手问题。课程之间的差异性决定着生成过程的差异性,不可能都按照统一标准统一模式照搬照套到不同的课堂活动中。这就要求在以后的研究中,应该根据不同学科,不同课程的具体情况,进行具体性研究。扩大视野,加大研究领域,使生成性教学可以在新课改背景下发挥其最大的功效。

(三)紧抓新课改的时代背景,消除误解,走进课堂

随着新课改慢慢地成为中小学教育教学的总纲,教学活动的多样化和特色化越来越得到重视。如何在新课改的背景下,相应号召,打破传统教学活动的桎梏,打造出适应新时代要求的思想理念成为关注度居高的研究热点。生成性教学正是有别于传统单向教授教学的师生双向互动教学。其生成性思维模式及动态非线性的教学思路恰好可以满足新课改对于新型教学活动的需求。因此,在获得较高期望的同时,相关学者应该在今后的研究中更多的考虑到新课改对于具体教学的理论纲领,更多地体现出新课改所提倡的教学理念和教学精神。一个新的理论走入实践势必会遇到挑战与困境,如何走出困境,迎接挑战很重要,研究者不可“闭门造车”,与主流教学潮流相背离,那样理论只会走入“死胡同”,永远无法与实践相结合。在这样的大背景下,生成性教学的研究应该紧跟时代步伐,响应新课改的相关政策要求,与教学实际接轨,理清思路,消除误解,真正走入课堂。

The literature review of generative teaching

GUO Wen

Nowadays the new curriculum reform into the deep water area,generative teaching has gradually been known.There are many different aspects of theory and practice to exp lore both at home and abroad on generative teaching.But for these studies,there have many problems,such as not enough researches go into deep,many of them go into erroneous zone,produce a lot of misunderstanding,Nature" generalization","narrow"and so on.Research on generative teaching outlook,should break through the theory of"trap",the practice"stage";Seize the essence,expanded vision;Cling to the time background of new curriculum reform,eliminate misunderstanding,walked into the classroom.

generative teaching;preinstall;new curriculum reform

G420

A

1009-9530(2014)04-0144-05

2014-05-10

郭雯(1982-),女,安徽师范大学教育科学学院在读研究生,研究方向:课程与教学论专业。