黄土区施工开挖对渗流场的改变及边坡稳定性影响

张延仓, 马贵生

(长江岩土工程总公司(武汉),湖北 武汉 430010)

1 概述

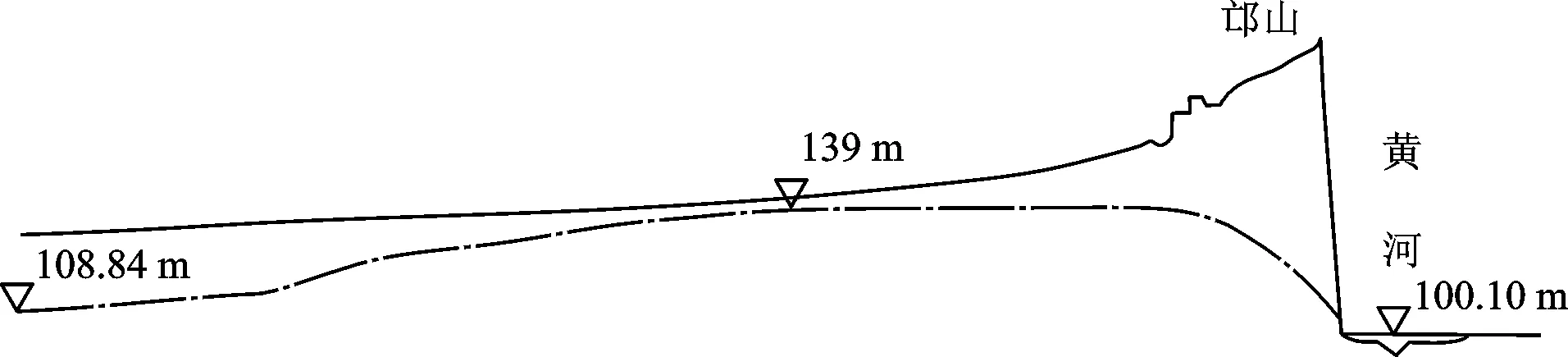

南水北调中线一期穿黄工程位于河南省荥阳市王村镇李村提灌站附近的黄河河段内,过南岸邙山设计方案为明渠和隧洞。

明渠为挖方渠道,位于邙山南侧,地面高程130.60~166.37 m,地面坡降2.3‰~1.2%。设计渠道底板高程109.15~112.00 m,挖方深18.60~57.22 m。黄土中地下水位108.84~139.27 m,最高点高于渠道底板30.12 m。设计采用单级陡坡结合宽马道的边坡形式,单级坡高10 m,坡比1∶0.7~1∶2.25,马道宽度11.30~22.00 m,综合坡比1∶2.5。施工过程中,为保证开挖边坡的稳定性,采用井点降水,将渠道沿线地下水位降低至渠道底板以下。

退水洞出口边坡高约83 m,原始边坡坡度一般为40°~45°,局部达50°,处于临界稳定状态。为保证退水洞的安全运行,对退水洞出口边坡进行了治理,治理后的退水洞出口边坡呈扇形布置。削坡后,两侧边坡设置了7级单级坡,单级坡高10 m,坡比1∶0.7,马道宽13.0~26.8 m;中部边坡布置有“之”形下河道路,一共设计5级单级坡,坡高15 m,单级坡比由1∶0.7渐变为1∶1,马道宽度8.0~20.3 m。施工过程中,采取了井点降水措施,退水洞沿线的地下水位均有不同程度的降低。

由于渠道与退水洞的开挖,以及施工过程中的降水措施,改变了邙山黄土中地下水的渗流场,而渗流场的改变势必对渠道开挖边坡和退水洞出口边坡的稳定性产生影响,因此分析地下水渗流场改变对边坡稳定性的影响,进而采取工程措施消除其不利影响,保证工程的安全运行是必要的。

2 施工前黄土地下水渗流场特征

2.1 邙山黄土地下水补、径、排特点

由于邙山黄土地下水的主要补给源是大气降水,而邙山地区属于大陆性半干旱季风气候,多年平均降水量约为600 mm,最大月降雨量328 mm,补给量有限。邙山黄土颗粒组成以粉粒为主,渗透系数较低,属弱—中等透水性。有自然状态下,邙山北坡黄土中的地下水向黄河排泄,在坡脚有地下水出渗点;邙山南坡黄土地下水向冲积平原区渗流,具渗流坡降小、渗透速度低的特点。地表黄土天然含水量6%~8%,自上向下逐渐增高,至地下水线以上毛细水影响区,天然含水量在18%~23%之间。地下水位线以下,黄土天然含水量25%~27%。

邙山黄土由上更新统黄土和中更新统黄土类土组成,黄土厚42.8~43.0 m,主要由粉粒组成,含量63%~84%;黄土类土与黄土的颗粒组成相近,但其密度稍高,渗透性略低,其中夹有多层古土壤层,古土壤为粉质粘土,为相对隔水层。

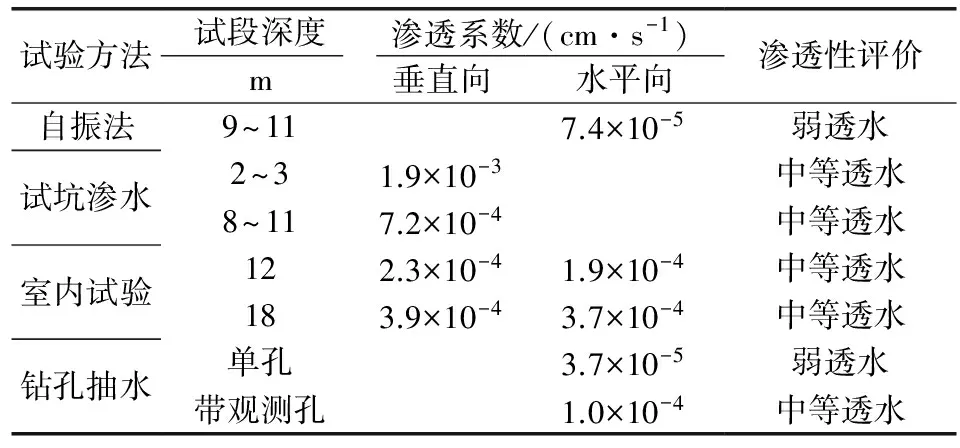

在黄土含水层中进行了钻孔抽水、自振法、试坑渗水和室内渗透等水文地质试验,试验结果见表1。从中可以看出,黄土在水平方向上的渗透系数比垂直方向上的稍小,但均属弱透水性,表层2~3 m渗透系数稍大,为中等透水。

表1 不同试验方法所测渗透系数值

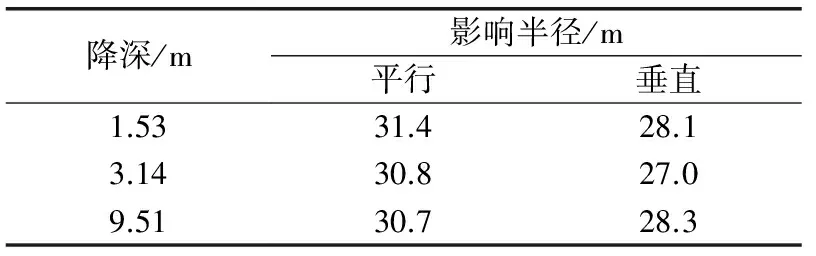

抽水试验三次降深的影响半径值列于表2。从水文地质试验成果分析,可以得出以下结论:

(1)黄土含水层的影响半径较小,约为30 m。

(2)邙山黄土垂直节理不发育,因此其渗透系数并未反映出各向异性的特点,因此可以把黄土看作均质、各向同性含水层。

(3)由于抽水井处地势平缓,地下水力梯度较小,再加上含水层的均质与各向同性特性,因此平行与垂直地下水流向方向上影响半径基本相同。

(4)综合分析认为,在施工排水设计时黄土含水层的渗透系数可取1.0×10-4cm/s[1]。

表2 黄土含水层影响半径

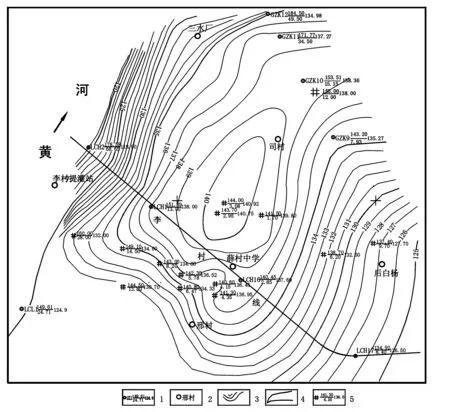

图1 邙山黄土地下水等水位线图

2.2 邙山黄土地下水渗流场特征

邙山黄土地下水主要接受大气降水补给,渗流场主要受地形控制。邙山属黄土梁地貌,主脊呈东西向,梁顶高程180余米,高出黄河滩地80余米。北坡陡,坡度一般为40°~45°,局部达50°;南坡缓,坡比2.3‰~1.2%。

在南水北调渠道轴线附近,邙山黄土中的地下水存在一分水岭,地下水位139 m,分水岭走向与邙山主脊走向基本一致,地下水分别向分水岭南北流动,见图1和图2。分水岭以南,地下水位109~139 m,水力坡降约0.005。分水岭以北,地下水位135~139 m,水力坡降0.007,地下水在黄河南岸邙山坡脚部渗出。根据地下水观测资料,地下水位年变幅在0.3~0.8 m之间。

图2 邙山黄土地下水位及分水岭

3 工程施工对邙山黄土地下水渗流场的改变

3.1 明渠施工降水

明渠施工前,在渠道两侧边坡布置了两排降水井,井间距20 m,排距60~98 m,井深50~80 m,井径400 mm。

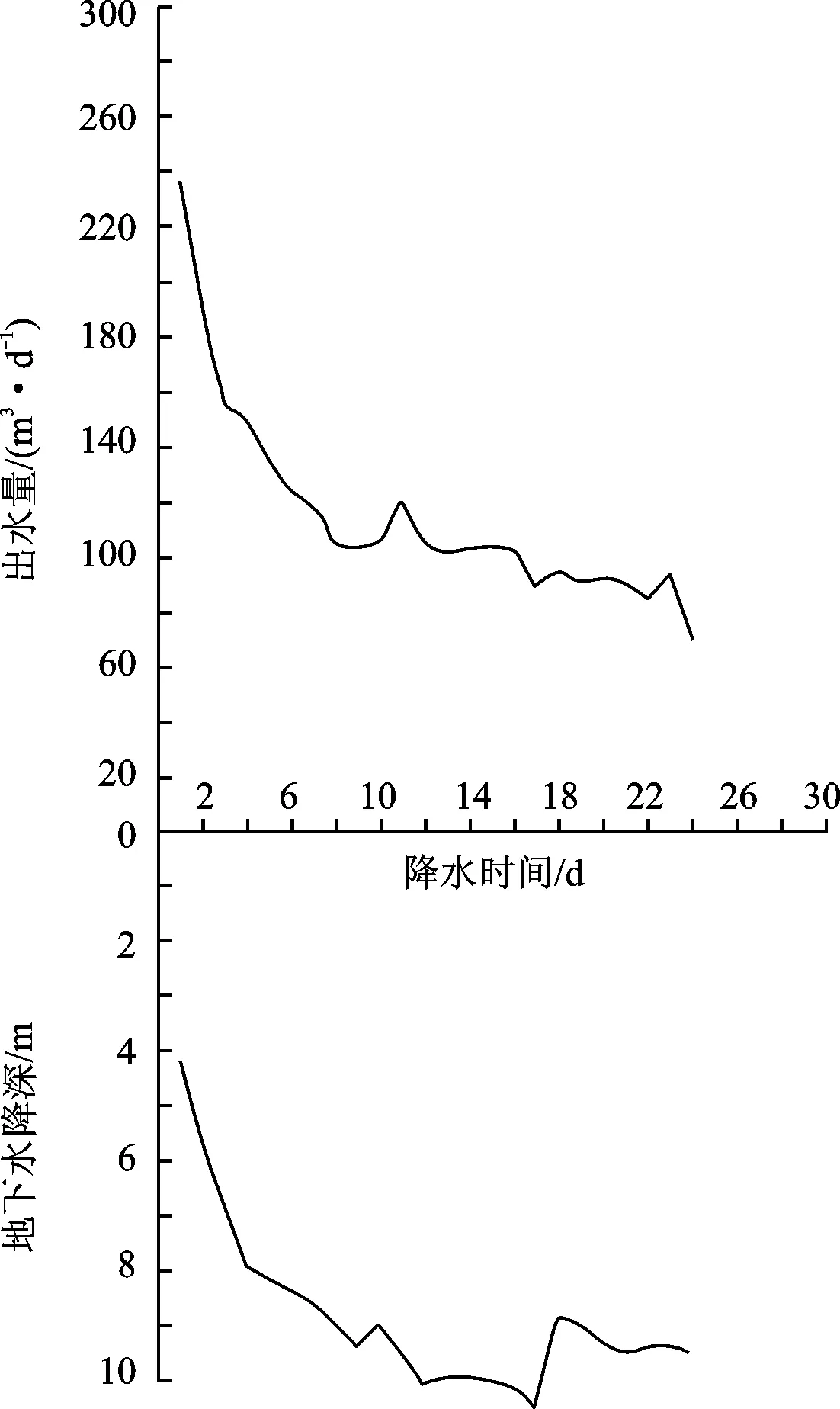

因黄土属弱透水性,成井后不能维持大泵量下的稳定抽水,只能采用间歇抽水,即:抽水到井内无水可抽→停抽使水位恢复→然后再继续抽。抽水初始平均单井涌水量240 m3/d,在最初的8 d内,平均单井涌水量降幅较大,约为18 m3/d;随后降幅变小,约为0.56 m3/d。降深随时间变化具有同样的规律性,见图3。

图3 施工降水涌水量、降深变化曲线

典型断面地下水位观测结果显示,降水初期地下水最大降深位于距降水井约19 m处的渠道内侧,而不是降水井处,渠道轴线处地下水位高于降水井处约3 m,随着抽水的延续,这一现象逐渐消失。

水位下降到120 m高程后,单井出水量约30 m3/d。地下水位最大降幅为27.4 m。由于渠道衬砌后设置有排水,渠道充水运行后地下水将有所回升,但较初始地下水位仍低17.3 m。如图4所示。

3.2 退水洞施工降水

退水洞施工期布置了两排降水井,分别位于退水洞两侧,井间距7.5~15.0 m,距退水洞轴线7 m,井深60~108 m,井底高程低于退水洞底板25 m,井径600 mm,井管内径300 mm,为真空井。

过滤器为无砂管外包60~80目的纱网,滤料为砾砂。地表以下为4 m钢管,地下水位以上采用混凝土实管,地下水位以下为无砂管,井底沉淀管长10 m。

降水初期,单井出水量17.76~34.56 m3/d。后期,由于反滤层淤堵等原因,单井出水量大幅降低。2012年1月,现场实测单井平均出水量1.13 m3/d。

图4 邙山渠道地下水位变化图

退水洞的降水效果并不理想,但施工过程中洞内排水与井点降水叠加,洞轴线的地下水位仍有较大幅度降低,大约为17~21 m。

3.3 地下水渗流场的改变

施工降水后,工程轴线附近的地下水位大幅降低,地下水渗流场显著改变,与初始渗流场比较而言,施工后的地下水渗流场具有如下特点:

(1)施工降水后,沿工程轴线形成地下水深槽。由于黄土的渗透性较低,影响半径较小,因此地下水深槽并不宽。也就是说,对初始地下水渗流场的影响范围仅局限于工程轴线附近的小区域内。

(2)地下水深槽两侧的地下水流向深槽内,深槽内的地下水沿深槽分别流向南北,地下水分水岭在深槽内仍然存在,只不过稍向北移动了。

(3)与初始水力梯度相比,地下水深槽内的水力梯度增大了,由原来的5‰增加到9%,即地下水的渗流速度增加了。

4 渗流场改变对邙山黄土边坡稳定性的影响

4.1 渗流场改变对渠道边坡稳定性的影响

在渠道段,由于施工降水,渠道边坡内的地下水位下降,对渠道边坡稳定性有利。一方面边坡土体内的水压力消失了,另一方面边坡土体的抗剪强度增加了。

图5为黄土固结快剪(直剪)强度随含水率变化的散点图,从中可见:黄土的抗剪强度随含水率的增加而减小,凝聚力与含水率具有幂函数的关系;而内摩擦角与含水率基本上为线性关系[2]。

图5 黄土固结快剪抗剪强度随含水率变化散点图

渠道施工降水并开挖至高程120 m后(原地下水位133 m),在渠坡上取样进行了含水率试验。降水后,地下水位以上5 m范围内渠坡土体含水率降低了约10%。根据已建立的抗剪强度与含水率的相关关系计算,内摩擦角增加了2°,凝聚力增加了5 kPa。

4.2 邙山北坡地下水渗流场的变化

受施工井点降水和退水洞开挖的影响,地下水位已发生较大变化,与勘察期间地下水位对比,地下水位下降了17~21 m。沿退水洞轴线的塌落区形成了地下水深槽,地下水的渗流场已经发生了改变。地下水深槽南、东、西三面的地下水向深槽汇集,再排向黄河。

退水洞施工过程中,发生过多次坍塌,沿退水洞轴线形成了塌落区及其影响区。塌落区内,地下水位以上的塌落土均较松散,天然容重显著降低,约为原状土的87%,孔隙比增大了19%。地下水位以下的塌落土和扰动土的含水率增加了约5%(由原状土的23.5%增加到28.46%),孔隙比增加了26%,抗剪强度降幅较大,c值降低了60%,φ值降低了57%。显然土体性

质的变化使得其渗透系数明显增加,加速了地下水的渗透速度。

资料表明,塌落区外形成的影响区宽度约为22 m,在影响区内,土体中形成了一些微裂隙,有些裂隙延伸到了地表,可见最大裂缝宽度5 cm左右。这些裂隙基本上平行于隧洞轴线,由于塌落区较多,每次塌落形成的这些裂隙也基本上贯穿了。微裂隙的存在,影响区内的土体渗透性有所增加,加速了地下水的径流。

综上所述,由于渗流场的改变,在大气降水下渗与地下水径流的共同长期作用下,可能在塌落区及其附近产生潜蚀作用,形成潜蚀洞穴,影响边坡稳定性。

5 结论

南水北调邙山渠段,地下水位高。在施工降水、施工排水等作用下,轴线附近的地下水位降低很多,地下水渗流场发生了很大变化。地下水渗流场的改变对渠道边坡和退水洞边坡稳定具有一定的影响。对渠道边坡,由于地下水位的下降,边坡土体的强度增加,土体中水压的消失,边坡稳定状况明显好转。对退水洞出口边坡,地下水渗流场的改变,地下水向轴线附近汇聚并最终排向黄河,水力梯度增加,塌落区土体性质的变化与影响区土体裂隙的产生,共同导致地下水流速的提高,在塌落区及其影响区产生潜蚀作用,形成潜蚀洞穴,影响边坡稳定性。

参考文献:

[1]马贵生,张延仓.邙山黄土水文地质条件及其对工程边坡稳定的影响[J].人民长江,2007(9):26-27.

[2]马贵生,张延仓.南水北调中线邙山黄土边坡稳定性分析[J].人民长江,2007(9):23-25.