基于主成分和两维图论聚类分析的农村居民点整合时序研究

——以重庆市璧山县为例

费智慧 , 王 成 , 赵帅华 , 李 丹

(西南大学 地理科学学院,重庆400715)

农村居民点整合作为有效配置农村居民点并发挥其社会功能的重要手段,在时间角度上,须既与农户过去一定时期内的居住建设相联系,又综合考虑其未来住居意愿与偏好;在空间角度上,既要满足不同农户自身住居需求,还应考虑农户所在区域的空间层次[1]。农村居民点整合时序直接关系到如何因地制宜、分类有序区别对待不同区域农村居民点和乡村村落层次构筑实践示范。目前,关于时序的研究主要集中在运用主成分分析法对农村居民点整理[2-3]、村镇用地整理[4]、滩涂围垦开发利用[5]进行优先度评价,运用层次分析法研究旅游地开发时序[6]。近年来,尽管少量学者将主成分与两维图论聚类分析相结合从大尺度对农村居民点整理[7]、建设用地需求[8]、土地整理优先度[9]、区域旅游目的地竞争优势聚类[10]进行探究,但就两种方法相结合且从小尺度对农村居民点整合时序的研究尚少。农村居民点作为村域人地关系的表现核心和乡村聚落构成的基本单元,其整合时序既要考虑评价单元的综合条件,又需注重空间位置的协调。当前农村居民点整合实践中,往往缺乏科学的评价方法和规划依据,农村居民点整合的时序安排、空间布局和区域选择多以政府干预为主,没有在定时序、划区域、分类型基础上逐步有序开展,农村居民点整合的科学规划和决策略显不足[11]。农村居民点自身特点及农村居民点整合现实情景均表明如何采用科学方法研究农村居民点整合时序已成为当前亟需深入开展的重要课题。鉴于此,本研究将综合考虑评价单元情况,运用主成份分析和两维图论聚类分析相结合,从县域尺度研究农村居民点整合时序,其研究结果更具时效性和可操作性,旨在为统筹城乡发展和社会主义新农村建设提供理论参考和实践示范。

1 研究区概况和数据来源

1.1 研究区概况

璧山县位于重庆市主城区以西,渝东南平行岭谷褶皱区西南侧(106°02′~106°20′E,29°17′~29°53′N),县城紧邻重庆都市经济圈,是主城向西辐射的第一站和渝西经济走廊的中心地带,历来被誉为“川东要道”和重庆的“西大门”。2012年,全县土地面积914.56 km2,辖6个街道办事处,9个镇,其中,璧城街道包含璧泉街道,青杠街道包含来凤街道。地区生产总值252.9亿元,全年实现农业总产值12.1亿元,工业总产值156.7亿元,辖区内财政总收入达91.6亿元。耕地面积4.27万hm2,农村居民点面积7 754.77 hm2,总人口(户籍人口)63.5万人,其中农业人口36万人,农村常住人口34.7万人,城市化率45.86%,按农村常住人口计算,人均农村居民点面积224 m2,远高于国家标准规定的上限,农村居民点整合潜力巨大且亟须推进。

1.2 数据获取与整理

璧山县各乡镇行政界线,乡、镇政府驻地经纬度坐标,农村居民点面积、耕地面积、乡镇行政区面积数据来源于重庆市璧山县2012年土地利用变更调查,农业总产值、农作物总播种面积、人均收入、人口数据来源于《璧山县统计年鉴2013》。

2 指标体系构建与研究方法

2.1 指标体系构建

合理构建评价指标体系是农村居民点整合时序研究的关键,所选指标应彰显评价单元间经济、社会、资源禀赋等方面的差异且要依据综合性、系统性、可操作性、动态发展性、定性和定量相结合等原则[12-13]来确定。本研究从建设和谐乡村人居环境视角出发,基于农村居民点被赋予的新的社会功能,即不再是传统意义上农户从事个体农业生产、生活的纯粹性聚落空间地域单元,而日益成为农村经济与社会组织的载体,综合客观地反映着农村、农业、农民的发展状况[14],根据农村居民点整合的内涵及其主要影响因素,在充分结合研究区实际情况的基础上,从经济、社会、农户后顾生计来源3个层次构建综合评价指标体系[15](表1)。

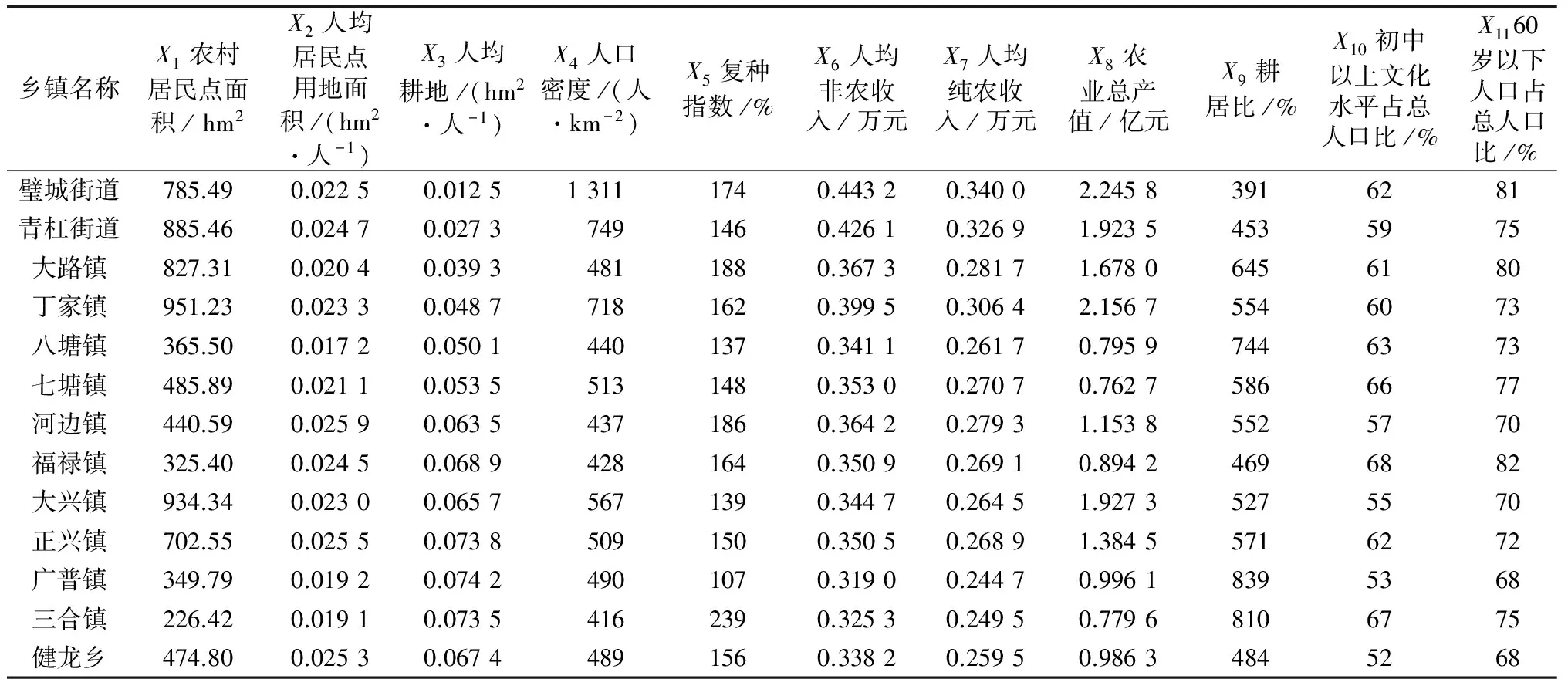

表1 璧山县各乡镇农村居民点整合时序指标

2.2 研究方法

2.2.1主成分分析。主成分分析是把多个指标化解为少数几个综合指标并尽可能地反映出原来指标的信息,从而得到的主成分之间相互独立,简化分析结构的一种统计分析方法[16-17]。影响农村居民点整合时序的因素较多且从选取的指标来看,人均居民点用地面积与农村居民点面积相关,耕居比与人均耕地有关,运用主成分分析法可将众多指标相结合并克服指标间的相关性,正是解决农村居民点整合时序问题的合适选择[5,18]。其步骤如下:(1)对原始数据进行标准化,使各变量标准化处理后方差为1;(2)计算各指标的相关系数矩阵(Pearson);(3)对应于相关系数矩阵R,用雅可比方法求得特征值和特征向量并计算贡献率和累积贡献率,并提取主要影响因素;(4)计算各乡镇主成分因子得分,通过贡献率与主成分得分矩阵相乘,得出各乡镇农村居民点整合时序综合得分及排序。

2.2.2两维图论聚类分析。聚类分析是数理统计中研究“物以类聚”的一种方法。其功能是建立一种分类方法,将一批样本或者变量按照它们在性质上的亲疏程度进行分类。农村居民点整合时序从结果上看也是一种分类过程,且其不但要考虑评价单元内部的经济、社会等条件,而且要保持空间上的连通性和行政区界的完整性,采用普通聚类方法很难使分类结果满足需求,因此,采用图论的空间表示法及其相关算法,即两维图论聚类分析方法。该方法利用GIS的空间分析手段与图论的树算法相结合进行农村居民点整合时序分类研究。技术思路如下。

(1)GIS空间分析。提取13个乡、镇政府驻地经纬度坐标作为评价单元的坐标,分析各点之间的空间位置,进行空间相关性分析。(2)树的生成与分割。根据图的几何概念,图是空间一些点与连接点的线的集合,即G=(V,E),其中,V表示点的集合,E是各单元邻接关系的集合。若分区(即等级)用无向图来表示,则V是各评价单元的集合,E是各评价单元的邻接关系集合,由于在考虑空间邻接性的同时,更重要的是考虑各评价单元之间的内在相似性,因此,分区需用加权连通图来表示,即G=(V,E,D),其中D在图论的树算法中表示各点之间的权值,分区中采用分区单元间的邻接关系来构造邻接矩阵|D|,采用各分区单元间的邻接关系来构造邻接矩阵|E|。现在问题转变为求加权连通图G=(V,E,D)的合理割集,即首先采用图论最小树法求得一个最小生成树,然后根据区内分异小、区间大的原则,选择适当的A值,将最小生成树分割成m个子树,即将研究区域分成m个区域[19]。

3 结果与分析

3.1 农村居民点整合初拟时序

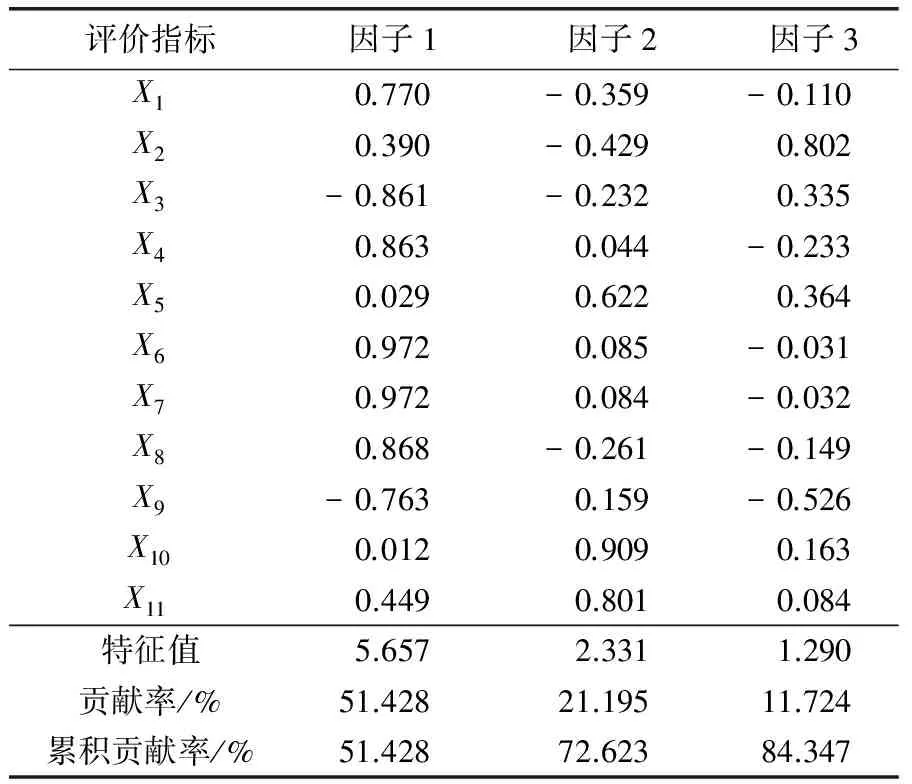

运用DPS 9.50,根据主成分分析步骤,依特征值>1和主成分累积贡献率≥80%的原则[20],提取前3个主因子,其因子载荷矩阵、特征值、贡献率及累积贡献率(表2),得出各乡镇农村居民点整合综合得分,见表3。由表2可知,X6,X7在因子1上有较高载荷,主要反映对农村居民点整合的经济投入能力;X10,X11在因子2上有较大载荷,主要反映农村居民点整合的可接受程度;X2在因子3上有较大载荷,代表农村居民点整合的社会驱动力。提取3个主成分,即经济驱动因子、后顾生计因子、社会驱动因子代替原来的11个变量。其中,经济驱动因子贡献率达51.428%,远大于后顾因子与社会驱动因子贡献率之和,表明璧山县农村居民点整合的投入能力在整合时序中占主要地位。由表3可知,璧山县13个乡镇中,经济驱动因子主导的乡镇为排名前五的璧城街道、青杠街道、丁家镇、大路镇、大兴镇,综合得分为0.115 3~3.660 6,经济驱动因子得分为0.967 1~6.799 4,主要由于这些乡镇大多为璧山县中心乡镇,在“十二五”时期积极抢抓西部大开发、统筹城乡综合配套改革等诸多重大机遇,加快推进工业化、城镇化、城乡统筹一体化,经济发展水平较高,其中人均收入为609 2~783 2元,农业总产值为1.927 3亿~2.245 8亿元,农村居民点整合的投入能力强。后顾生计驱动因子起主要作用的乡镇有福禄镇、七塘镇、八塘镇、三合镇、广普镇,主要由于这些乡镇中“十二五”期间城乡免费义务教育全面实现,公共卫生服务加强,老龄人比例较少且受教育水平高,对政策的认知、理解、接受程度较高[21],其中初中以上文化水平占总人口比为53%~68%,60岁以下人口占总人口比为68%~82%。社会驱动因子占主导作用的乡镇为河边镇、正兴镇、健龙乡,综合得分为-0.581 1~-0.015 7,社会驱动因子得分为1.519 6~2.524 4,这些乡镇人均农村居民点面积达253~259 m2,均大于其他乡镇,农村居民点整合的空间和潜力大。另外,政策等外力的助推下,该区农村居民点整合得以稳步开展,其中,健龙乡目前已建设“巴渝新居”、“D级危房”点8个,建房户达843户,建设面积达5×104m2以上。

表2 因子载荷矩阵、特征值及其贡献率

表3 璧山县各乡镇主成分得分及综合评价值

3.2 农村居民点整合圈层划分

在DPS数据处理系统中,将璧山县13个乡镇名称做纵向排列,各乡、镇政府驻地经纬度坐标和主成分分析中提取的3个主成分得分做横向排列,得到二维数据表。选择多元分析菜单下的聚类分析中的两维图论聚类工具,生成聚类图。通过GIS软件把图中点、线相互关系转绘到地理空间位置上,再叠加到行政区划图数据层,得璧山县农村居民点整合时序两维图论聚类分析图(图1)。图中两维图论聚类分析线上直接相连的点表示各方面综合条件具有一定相似性[22-23]。由图可知,在两维图论聚类分析线上,七塘镇、河边镇、青杠街道、健龙乡均直接相连了3个乡镇,大于其他乡镇所连接点个数,根据两维图论聚类原理可知七塘镇、河边镇、青杠街道、健龙乡各方面综合条件分别与其所直接连接乡镇具有一定相似性,农村居民点整合对其具有辐射和示范作用。由此可以七塘镇、河边镇、青杠街道、健龙乡为核心点将璧山县农村居民点整合划分为不同的圈层。两维图论聚类分析线上,七塘镇直接连接了八塘镇、大路镇、河边镇,但河边镇同时也是核心点,故将七塘镇、八塘镇、大路镇划分为以七塘镇为核心点的A圈层;河边镇直接连接了七塘镇、福禄镇、大兴镇,而七塘镇已划为圈层A核心点,故将河边镇、福禄镇、大兴镇划分为以河边镇为核心点的B圈层;另有丁家镇同时与核心点青杠街道和健龙乡直接相连,但由主成分分析可知丁家镇与青杠街道同属于经济驱动因子占主导地位的乡镇,其与青杠街道相似性大于健龙乡,故将丁家镇划入以青杠街道为核心点、包含璧城街道、大兴镇、正兴镇的C圈层;而健龙乡直接连接了除丁家镇之外的三合镇、广普镇,故将此3个乡镇划为以健龙乡为核心点的D圈层。因此可知,璧山县农村居民点整合4圈层分别为:A圈层={七塘镇、八塘镇、大路镇}、B圈层={河边镇、福禄镇、大兴镇}、C圈层={青杠街道、璧城街道、正兴镇、丁家镇}、D圈层={健龙乡、广普镇、三合镇};七塘镇、河边镇、青杠街道、健龙乡分别为4个圈层的核心点。

图1 璧山县农村居民点整合时序两维图论聚类分析图

3.3 农村居民点整合时序确定

由表3可知,各圈层核心点综合得分为青杠街道>河边镇>健龙乡>七塘镇。以青杠街道为核心点圈层位于璧山县中心、都市发达经济圈的“圈边”和渝西经济走廊的“廊头”,是重庆“1 h经济圈”核心发展区,具有得天独厚的区位条件和发展城郊型经济的巨大优势;受城镇发展辐射作用强,农民进城工作和居住的愿望强烈,对土地依赖性小,农村居民点整合潜力与工作开展阻力小,对其他圈层起到示范借鉴作用,故确定该圈层为第Ⅰ整合时序圈层。以河边镇为核心点圈层中农业生产占首要地位,但得天独厚的自然资源成就了其生态建设、旅游发展定位,社会服务功能齐全,文化发展较受重视,其中,大兴镇葡萄基地被评为“重庆市首批市级现代农业示范园区”,河边镇近年来秉承“统筹城乡发展”理念推行“城乡一体化建设”,福禄镇内有幼儿园1所,学龄儿童入学率达100%,中心小学1所,村小2所,初级中学1所,金融机构2家,卫生院1所。自然、社会条件的优势在一定程度上弥补了经济实力的薄弱,成为助推该圈层农村居民点整合的主要因素,为农业规模化、产业化发展带来更大空间,故将该圈层确定为第Ⅱ整合时序圈层。以健龙乡和七塘镇为核心点圈层大多为典型的农业镇,农业总产值、财政收入较其他圈层乡镇稍低,农村居民点整合的投入力度不足,农田水利、农村道路等基础设施相对落后,但健龙乡、三合镇致力于将“巴渝新居”建设与小城镇建设有机结合,场镇面积与发展空间进一步拓宽,取得了良好成效,以健龙乡为核心的圈层为第Ⅲ整合时序圈层。在借鉴前2个圈层整合基础上可逐步带动以七塘镇为核心的第Ⅳ整合时序圈层。因此,以主成分分析为基础,运用两维图论聚类分析可知璧山县农村居民点整合时序为:圈层C{青杠街道、璧城街道、正兴镇、丁家镇}>圈层B{河边镇、福禄镇、大兴镇}>圈层D{健龙乡、广普镇、三合镇}>圈层A{七塘镇、八塘镇、大路镇}。

4 结论与讨论

(1)本研究从建设和谐乡村人居环境视角出发,基于农村居民点被赋予的新的社会功能及其整合的内涵、主要影响因素,构建农村居民点整合时序指标体系并结合各乡、镇政府驻地经纬度坐标,将非空间性的主成分分析与空间性的两维图论聚类分析有机结合研究璧山县农村居民点整合时序,既考虑了评价单元的综合条件,又确保空间上的连续性与地理位置上的集中连片[19],克服了以往农村居民点整理时序缺乏考虑空间性的不足;以乡镇为评价单元,从小尺度研究农村居民点整合时序更具可操作性[4]。此方法能很好地反映璧山县农村居民点整合区域差异,为璧山县农村居民点整合工作开展提供科学的决策依据。

(2)璧山县农村居民点整合时序为:圈层C{青杠街道、璧城街道、正兴镇、丁家镇}>圈层B{河边镇、福禄镇、大兴镇}>圈层D{健龙乡、广普镇、三合镇}>圈层A{七塘镇、八塘镇、大路镇}。分析结果表明,受经济投入能力、农民的接受程度及社会驱动力影响,尤其是对农村居民点整合经济投入能力的作用,璧山县农村居民点整合呈现明显的区域差异,由县域中心位置经济发展水平较高的第Ⅰ整合时序圈层即圈层C核心点青杠街道分别向其西北、西南、东北方向辐射第Ⅱ(圈层B)、Ⅲ(圈层D)、Ⅳ(圈层A)圈层核心点河边镇、健龙乡、七塘镇,形成第Ⅰ整合时序圈层示范第Ⅱ整合时序圈层、促进第Ⅲ整合时序圈层、逐步带动第Ⅳ整合时序圈层的农村居民点整合空间层次结构。

参考文献:

[1] 王成,王利平,李晓庆,等. 农户后顾生计来源及其居民点整合研究:基于重庆市西部郊区白林村471户农户调查[J].地理学报,2011,66(8):1141-1152.

[2] 樊芳,刘艳芳,梁俊红. 农村居民点整理时序评价——以广西北海市合浦县为例[J].国土资源科技管理,2012,29(1):13-18.

[3] 邸少楠,许月明. 农村居民点整理优先度分析——以河北省辛集市为例[J].农业科技管理,2010,29(1):44-47.

[4] 王彩方,吴宇哲,张晓玲. 基于主成分分析的村镇用地整理优先度研究——以浙江省遂昌县为例[J].农机化研究,2007(7):43-47.

[5] 姜钦杰,吴宇哲. 浙江省沿海县市滩涂围垦开发利用优先度研究[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2009(1):51-55.

[6] 陶玉国,张春丽,殷红梅,等. 喀斯特旅游地开发时序评价研究[J].中国岩溶,2005,24(3):331-337.

[7]罗罡辉,吴次芳. 建设用地需求优先度评价——以温州市为例[C]//土地利用总体规划与经济社会可持续发展研究文集(上册).杭州:浙江省科学技术学会,2004:35-43.

[8]罗罡辉,吴次芳,徐保根. 土地整理优先度评价方法及其应用研究[J].浙江大学学报(农业与生命科学版),2004,30(3):347-352.

[9] 孙宇杰.江苏省农村居民点整理时序研究[J].长江流域资源与环境,2012,21(8):958-963.

[10]陈思源.区域旅游目的地竞争优势的空间聚类分析——以浙江省为例[J].地域研究与开发,2012,31(1):85-88.

[11]曲衍波,张凤荣,郭力娜,等. 北京市平谷区农村居民点整理类型与优先度评判[J].农业工程学报,2011,27(7):312-319.

[12] 赵丽,付梅臣,张建军,等. 乡镇土地集约利用评价及驱动因素分析[J].农业工程学报,2008,24(2):89-94.

[13]赵丽,朱永明,付梅臣,等. 主成分分析法和熵值法在农村居民点集约利用评价中的比较[J]. 农业工程学报,2012,28(7):235-242.

[14]金涛,张小林,金飚. 中国传统农村聚落营造思想浅析[J].人文地理,2002,17(5):45-48.

[15]鲁春阳,高成全,杨庆媛,等.不同职能城市土地利用结构影响因素分析[J].地域研究与开发, 2012,31(1):120-125.

[16]王法辉.基于GIS的数学方法与应用[M]. 姜世国,滕骏华,译.北京:商务印书馆,2009.

[17]杜漪,徐超,吴建祖. 我国精神文明建设评价指标体系的主成分分析[J].学术论坛,2008(7):142-145.

[18]陈航,栾维新,王跃伟.我国港口城市的功能模式研究[J].地域研究与开 发,2012,31(2):54-58.

[19]唐启义. 实用统计分析及其DPS数据系统[M]. 北京: 科学出版社,2002:333-367.

[20]丛明珠,欧向军,赵清,等. 基于主成分分析法的江苏省土地利用综合分区研究[J].地理研究,2008,27(3):574-582.

[21]中国农业大学土地资源管理系. 海淀北部地区农村居民点整理的模式、布局与对策[R].北京:北京市海淀区国土资源局,2005.

[22]李靖华,郭耀煌. The Research of Principal Component Analysis in Evaluation[J].浙江大学学报(农业与生命科学版),2002,16(1):39-43.

[23]孙广禄. 京津冀地区户外人体舒适度的分析与评价[D].湖南:湖南师范大学,2011.

——基于长寿区农村集中居民点建设现状调研