对富蕴县黄泥滩供水工程引水隧洞进口Ⅳ类围岩成洞的探讨

(新疆阿勒泰地区水利水电勘测设计院, 新疆 阿勒泰 836500)

富蕴县黄泥滩供水工程位于阿勒泰地区富蕴县喀拉布勒根乡境内,乌伦古河中游出山口处—峡口水库。工程区距富蕴县118km,距“216国道”72km,距“福—恰公路”10km,其地理位置坐标为东经88°39′~89°48′,北纬46°20′~46°31′。

黄泥滩供水工程采用引水隧洞从峡口水库引水,隧洞总长度6.20km,断面形式为城门洞形,底宽2.8m,高3.2m,纵坡1/1520; 引水干渠总长度15.50km,纵坡1/6500,梯形断面,隧洞和引水渠设计流量为8.2m3/s,加大流量为10.2m3/s。本工程主要建筑物引水隧洞和引水干渠级别为4级,临时建筑物围堰和竖井建筑物级别为5级。

1 区域地质概况与构造稳定性

1.1 地形地貌

工程区位于阿尔泰山山前,额尔齐斯河与乌伦古河两河间地块的南缘,乌伦古河河畔北侧,为阿尔泰山山前戈壁平原南部的一部分,地貌成因类型为构造——剥蚀作用所形成,属三级地貌类型。

1.2 地层岩性

区内出露的地层岩性有:泥盆系中统(D2b)一套凝灰质砂岩、角砾凝灰岩、晶屑岩屑凝灰岩; 第三系砂、泥岩和第四系冲洪积砂砾石、洪坡积碎石土、风尘砂等。

1.3 地质构造与稳定性

工程区位于著名的额尔齐斯挤压带南的恰乌卡尔断褶带内,恰乌卡尔断褶带以东与乌伦古——三塘湖沉降带相近,以南与乌伦古河断裂带毗邻。同属于准噶尔弧形复杂构造带内的次一级构造单元。经复核,区内虽新构造运动活跃,但无发震记载,无活断层存在。据《中国地震动参数区划图》、《中国地震动反应谱周期区划图》,工程区相应的地震基本烈度为Ⅵ度,为基本稳定区。

2 进洞口段围岩特性与应力分布

2.1 围岩工程地质条件

桩号0+450进口洞脸段位于峡口水库右岸乌伦古河残蚀二级基座阶地上,地形缓倾,坡降1%~2%,上覆岩体厚度在 14.5m左右。上部为古风化壳,厚9.7m左右,下部为安山质角砾凝灰岩,强风化厚5m左右,岩体强度较低,岩体中节理裂隙发育,岩体多被切割呈次—碎块状,充填物多为叶腊石和泥质软弱矿物,岩块间嵌合力较差; 结构面与洞轴线夹角40°~70°的陡倾角裂隙,个别与洞轴线夹角10°~20°,围岩完整性较差,总体呈镶嵌碎裂结构; 爆破开挖后顶拱不断有掉块、坍塌,影响工程安全和施工进度。总体评价围岩自稳定性较差,依据《水利水电工程地质勘察规范》(GB 50487—2008)将围岩划分为Ⅳ类。

2.2 围岩应力分布特征

黄泥滩供水工程引水隧洞采用“城门洞”—直墙拱形,断面形式2.8m×3.2m(宽×高),洞身位于强—弱风化交替凝灰岩体中,洞室开挖将打破原有平衡状态引起围岩内部应力重新分布,围岩将向洞内产生松胀位移,从而引起洞周围一定范围内岩体重新调整,形成新的应力状态。直接影响围岩稳定的是二次应力状态,它与岩体的初始应力状态、洞室断面形状及岩体特性等因素有关。理论分析如下:

普氏理论计算法:

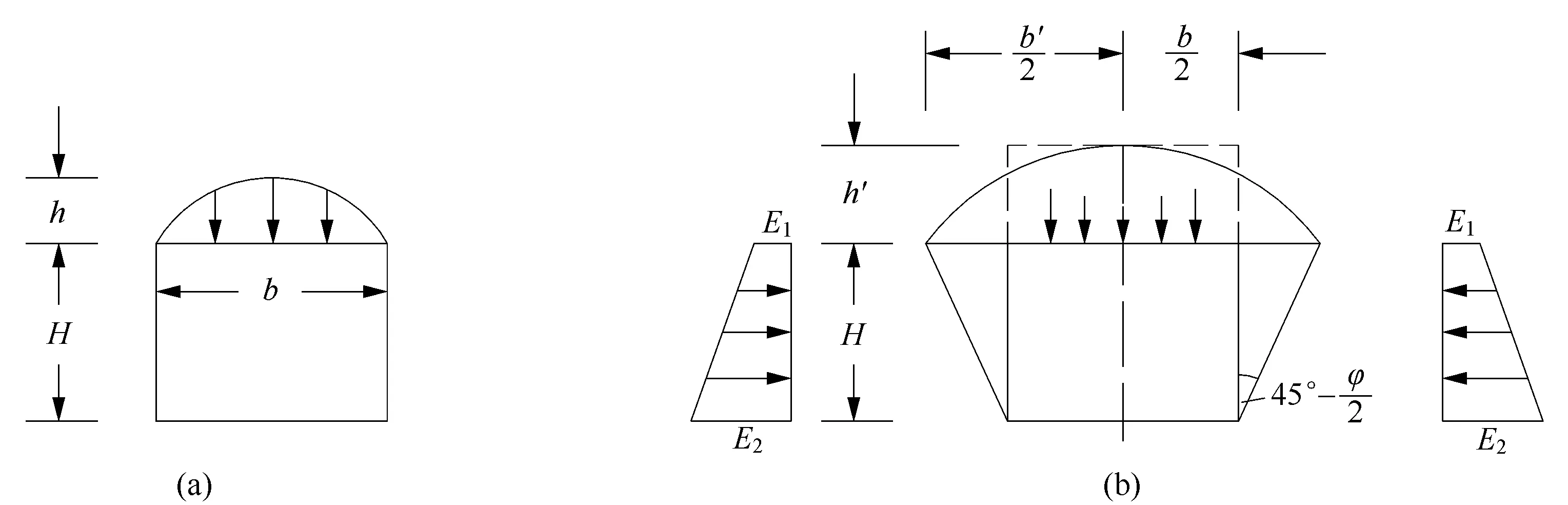

洞身Ⅳ类围岩开挖爆破中发现,围岩多被层间小断层、节理裂隙等错综复杂的结构面切割,使其类似于松散介质,开挖扰动后,顶部出现拱形分离体。拱形分离体以外的岩体仍保持平衡状态,拱形分离体失稳塌落后便形成一个塌落拱或称自然平衡拱。平衡拱呈二次抛物线型,平衡拱下岩体的重量即为沿顶上围岩压力P或P′见图1。

图1 用平衡拱理论求围压图式注 (a) 洞侧壁稳定; (b) 洞侧壁不稳定 b、b′——平衡拱底宽; h、h′——平衡拱高(坍落拱高); φ——岩石内摩擦角; P、P′——分别为洞侧壁稳定和不稳定时的洞顶围压; E、E′——侧壁单位面积上的围压

其计算公式为:

侧向水平山岩压力强度按松散体理论度,有下列公式:

式中:φ为岩石或土体的内摩擦角;c为岩石或土体的黏聚力;σ为正应力(即洞顶岩、土体自重应力);R为岩体极限抗压强度,N/cm2。

则均布的侧向水平山岩压力为:e=(e1+e2)/2=(3.28+9.14)/2=6.21kN/m2。

从计算结果可知,坍落拱高h和洞室压力拱宽b成正比,与岩石内摩擦角φ成反比;φ值愈大坍落拱愈小,所面对的山岩压力愈小,愈稳定。因此,岩体自身坚硬程度、结构面发育及抗剪强度等因素是决定隧洞成洞的关键,笔者认为应重点考虑。

普氏理论计算的坍落拱和围岩压力是在围岩力学性能一成不变的情况下得来的,而实际上洞室开挖后,岩体稳定性主要取决于结构面的组合关系和力学强度,而不仅决定于岩石本身的强度。及时封闭已开挖岩面,保护岩体故有的承载能力使c、φ值不降低或少降低至关重要。

3 围岩变形与破坏分析

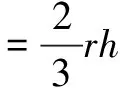

隧洞施工开挖后,围岩由于地应力超过岩石强度将发生破坏,其破坏形式主要决定于岩石类型和岩体结构。对于坚硬的凝灰岩质弹性岩石,主要是沿软弱结构面形成块体坠落或塌滑,如图2(e)所示。对于半坚硬的或软弱岩石,主要是塑性变形或蠕变,其变形范围不仅是洞顶、洞壁,甚至洞底可能鼓起,如图2(a)、2(b)、2(c)、2(d)所示。

图2 软弱及松散岩体有隧洞围岩破坏形式(a) 洞顶坍方 (b)洞顶及侧壁坍滑 (c)洞壁侧鼓 (d)洞底鼓起 (e)松散岩层的马蹄形坍落

4 科学的施工方法是成洞的关键

为了防止隧洞进口段围岩的变形和破坏,黄泥滩引水隧洞进口洞身段根据地质条件复杂和设计参数采用全断面开挖法; 断面形成后第一时间采用喷锚支护“新奥地利隧洞施工法”简称“新奥法”(NATM),即岩石支护岩石,其特点是既适合于坚硬岩石,也适合于软弱岩石,特别适合破碎、变质易变形的施工困难段,因此在该洞挖中得到广泛应用。

按“新奥法”施工要求,洞挖爆破设计采用微振控制爆破技术,实施光面爆破,以减轻对围岩扰动,充分发挥围岩的时效承载力。为保证安全起爆,采用塑料导爆管毫秒雷管起爆,并根据围岩情况和爆破试验结果,及时修正参数,以达到爆破最佳效果,减少超欠挖。

岩石爆破开挖主要采用风动凿岩机(俗称风钻)型号YT—24气腿式配合人力凿进,施钻过程遵循“短进尺、弱爆破、少扰动”原则,每回次凿进尺控制在0.5~2.0m之间(根据每一回次围岩类别、结构面发育程度和岩体完整性等方面跟踪综合判定),进洞口段Ⅳ类围岩每回次进尺大于等于1.0m。据据不同围岩类别及结构面,采用不同的布孔形式,周边孔和导向孔大部分呈平行状布置,掏槽孔多呈十字和梅花形布置; 爆破方式采用光面爆破,施工工艺严格按照测量布孔→钻孔→装药爆破→通风排烟→安全处理→出碴→支护(本工程Ⅳ类围岩一次支护:喷混凝土系统锚杆钢拱架全断面挂网)的程序进行。

传统支护结构总是在开挖后先作支撑,使开挖工作面推进到相当远后,才能逐步拆除支撑进行衬砌。支撑只能在较少范围内与围岩接触,实际上,就等于允许围岩有较长时间的松动变形,使松动带发展得很宽。结果衬砌只能是“被动”地承受围岩松动而形成的极大围压,所以其厚度必须足够大。

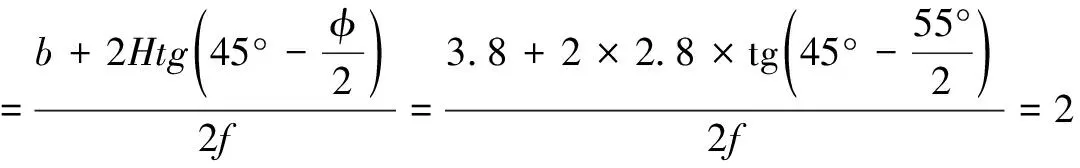

和传统洞挖工艺相比,喷锚支衬方法——“新奥法”具有开挖断面小、节省支衬材料(经济)、岩体稳定性好、施工速度快等优点(见图3)。

图3 喷锚支衬与常规支衬比较

5 隧洞施工中超前预报是安全保障

洞挖过程中(地下工程)超前预报主要是加强施工期间的地质工作,是在开挖之前,除根据开挖时揭露出来的实际地质情况,校正补充地勘时未能查到的资料外,还要根据这些成果资料,分析推断掌子面前方的地质情况,是否存在前期勘察时没有查到的不良地质体,以便预先采取措施。隧洞施工超前预报的内容一般包括:ⓐ不良地质预报及灾害地质预报,预报掌子面前方一定范围内有无突水、突泥、岩爆及有害气体等,并查明其范围、规模、性质,提出施工措施或建议; ⓑ水文地质预报,预报洞内涌水量的大小及其变化规律,并评价其对环境地质、水文地质的影响; ⓒ断层及其破碎带的预报,预报断层的位置、宽度、产状、性质、充填物的状态,是否为充水断层,并判断其稳定程度,提出施工对策; ⓓ同岩类别及其稳定性预报,预报掌子面前方的围岩类别与设计是否吻合,并判断其稳定性,随时提供修改设计、调整支护类型、确定二次衬砌时间的建议等; ⓔ预测隧洞内有害气体含量、成分及动态变化。

2007年元月隧洞段公开招标后分3个标段施工,分一个进、出口洞脸,4个竖井,3个斜井共16个掌子面进行开挖掘进,施工洞挖过程中每一回次掌子面保证地质人员第一时间到现场,进行地质编录、预报及建议,保证了6.2km隧洞顺利平安全贯通并投入运行。

6 结 语

在断层破碎带、强弱风化交替结构面发育、变质易变形等的Ⅳ、Ⅴ类围岩中成洞无疑是施工中的一大难题,合理的设计和适宜的施工工艺是成洞保证。富蕴县黄泥滩引水隧洞顺利贯通并投入运行充分验证了先进理念和施工工艺的优越性。