高校辅导员应对学生心理问题能力现状的调查与思考

陈 虹

(闽南师范大学 心理健康教育咨询中心,福建 漳州363000)

90后大学生心理问题日益凸显,其多样性、隐蔽性和复杂性的新特点给高校辅导员工作能力提出了新的要求。全面提升高校辅导员应对大学生心理问题的能力不仅能提升高校心理健康教育工作实效性,拓展高校心理健康教育的深度和广度等,更能增进大学生身心健康,促进大学生成才与成长,维护校园的和谐稳定与发展。本研究旨在通过调查了解当前高校辅导员应对学生心理问题能力现状和存在问题,有针对性提出全面提升辅导员应对学生心理问题能力的对策,为更好开展高校心理健康教育提供重要的参考。

一、高校辅导员应对学生心理问题能力现状调查分析

本研究从厦门大学、福州大学、福建农林大学、福建中医药大学、闽南师范大学、莆田学院、厦门华夏职业学院、漳州职业技术学院省内八所高校抽取部分辅导员进行问卷调查,共发放问卷130份,收回有效问卷115份,有效率为88.46%。采用自编的《高校辅导员应对学生心理问题能力调查问卷》进行调查,问卷分为两个部分,第一部分主要是涉及辅导员基本资料以及关于辅导培训的形式、效果评估等;第二部分主要为辅导员应对心理问题能力问卷,此部分内容在综合文献分析以及对十名一线辅导员访谈后确立基本理论维度,并在参考肖京林和庞书雷硕士论文问卷基础上[1-2],根据心理学专家的意见调整修改,最终编制而成,共57题。调查采用主成分分析方法,经过三次探索性因素分析,选取特征值大于1的因素,负荷高于0.4且因子解符合碎石检验的项目,最终确立41个题项,包括五个因子维度:因子一涉及辅导员组织、宣传和开展日常心理健康教育活动以及自我工作能力提升等,命名为开展日常心理健康教育工作与自我提升能力;因子二涉及辅导员在开展心理咨询所需要的各种知识和技能等,命名为心理辅导能力;因子三涉及辅导员对心理危机事件信息的采集、问题鉴别、报告、跟踪以及实施等,命名为发现和处理学生心理危机问题的能力;因子四涉及辅导员从事心理健康教育研究的方法、步骤、申请课题、发表论文等,命名为心理健康教育科研能力;因子五涉及辅导员各种工作压力的应对、缓解以及自我心态的调整等,命名为自我调适能力。问卷采用五级评分制,得分越高表示能力越高。该量表的五个因子各因素的同质性信度系数在0.860~0.966之间,总量表的信度系数为0.966,具有较高的信度和效度,符合统计测量的要求。问卷调查数据采用SPSS16.0软件进行录入和分析。

(一)高校辅导员应对学生心理问题能力现状描述性统计结果

对福建省高校辅导员应对学生心理问题能力的调查表明,当前高校辅导员应对学生心理问题能力总体均分为3.69,处于中等水平。各个因子从高到低依次为:发现和处理心理危机问题的能力、开展日常心理健康教育工作与自我提升能力、自我调适能力、心理辅导能力、心理健康教育科研能力(表1)。

表1 高校辅导员应对学生心理问题能力总体现状

表1表明,辅导员发现和处理心理危机问题的能力相对较高,而心理健康教育科研能力最为欠缺。近年来,随着高校大学生心理问题突发事件与心理危机干预事件的增多,高校对大学生心理危机干预高度重视,纷纷建立大学生心理危机预防与干预体系,举办辅导员心理危机干预培训,从行政管理和技能上提高辅导员发现和处理学生心理危机问题的能力,广大辅导员在实际工作中相关的能力也得到考验、锻炼和提升。然而,大量繁杂的事务性工作大大挤占辅导员的时间和精力,使得他们无法抽出时间用于学习和科研。

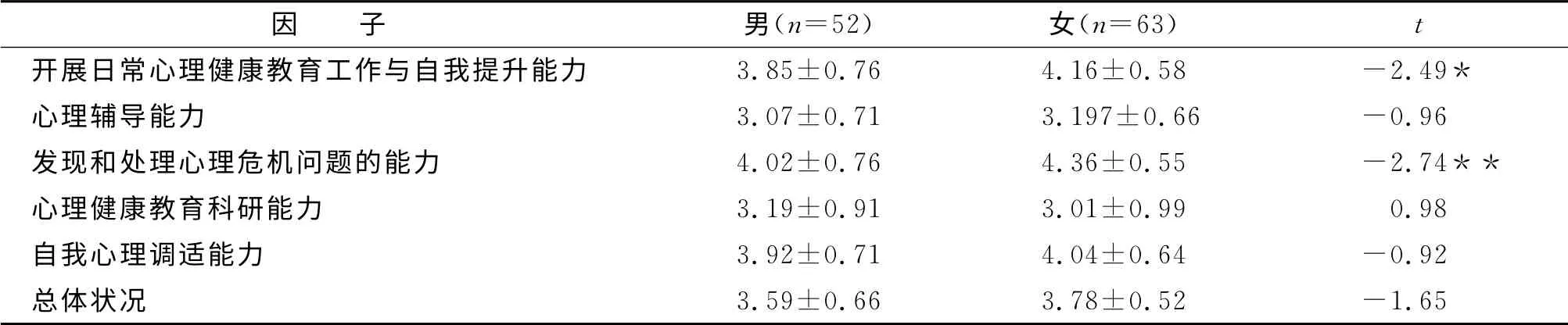

(二)高校辅导员应对学生心理问题能力性别差异比较

采用独立样本t检验方法比较高校辅导员应对学生心理问题的能力性别差异,结果表明,女辅导员在开展日常心理健康教育工作与自我提升能力、发现和处理心理危机问题能力两个因子上优于男性辅导员,且达到显著性水平,而在其他维度上差异并不显著(表2)。

表2 高校辅导员应对学生心理问题能力的性别差异比较 (M±SD)

在性别差异上,无论男性还是女性辅导员在应对学生心理问题能力上的整体差异相对较小,这种小的差异有利于我们培养辅导员队伍,也表明无论男性还是女性都可以胜任这个工作[2]。但情感细腻、细心、亲和力强等女性性别优势为女性辅导员在开展日常心理健康教育工作和发现与处理心理危机问题上提供了有力的条件,实践证明,性别优势在心理辅导实践中是存在的[2]。我们经常可以看到女性辅导员情感细腻、细心、亲和力强等特质对于学生心理问题的解决比起男性更加灵活,有利于辅导员开展日常心理健康教育活动,也更善于发现和处理学生的心理问题。

(三)是否获得优秀辅导员称号对高校辅导员应对学生心理问题能力差异比较

独立样本t检验的结果表明,是否是优秀的辅导员对其应对学生心理问题能力有显著影响,特别是优秀的辅导员在开展日常心理健康教育工作与自我提升能力、心理辅导能力、发现和处理心理危机问题的能力以及总体状况得分都显著高于普通辅导员(表3)。

优秀辅导员与普通辅导员在应对学生心理问题能力上存在显著差异,来自一项研究数据表明高校优秀辅导员具有适应、外向、安详、果断、心理健康以及适中的专业成就、创造能力、新环境成长能力人格特质[3],优秀的辅导员是工作中的多面手,他们拥有更卓越的能力和素质,更加注重自我成长与提升,有较强的解决实际问题的能力,能创造性地开展学生工作。因此,他们应对学生心理问题能力优于普通辅导员。

(四)高校辅导员应对学生心理问题能力的工作年限差异比较

方差分析结果表明,工作年限对辅导员开展日常心理健康教育工作与自我提升能力、发现和处理心理危机问题的能力、自我调适能力以及总体状况均有显著影响。进一步多重比较表明,随着工作年限增加,辅导员的应对学生心理问题能力逐步提高,工作3~5年的辅导员应对学生心理问题的能力最强,而后又略有下降(表4)。

表3 优秀辅导员与普通辅导员在应对学生心理问题能力差异比较 (M±SD)

表4 高校辅导员应对学生心理问题能力的工作年限差异比较 (M±SD)

高校辅导员应对学生心理问题能力存在工作年限差异,工作3~5年的辅导员应对学生心理问题的能力强于工作年限为1~2年的辅导员,这与郑丹丹的研究结果一致,认为工作3~5年的辅导员心理辅导胜任力水平最高[4]。总体上看,随着工作年限的增加,辅导员应对学生心理问题的能力逐步增加,而超过五年后其能力又略有下降。应对学生的心理问题需要积累大量经验性知识,不仅要具备心理学理论功底,更要有大量的实践经验,一定的工作年限使辅导员在工作中能接触到更多学生的心理案例,积累更多地处理学生心理问题的经验,这对其应对学生心理问题能力发挥着积极作用。工作五年以上的辅导员应对学生心理问题能力略有下降,这可能与辅导员自身所遇到职业倦怠和工作压力等因素有关[5]。已有的研究表明,辅导员的职业倦怠状况严重,远高于一般的人群和普通的教师[6],辅导员在长期的学生工作中容易遭遇职业瓶颈而产生职业倦怠现象,或者因工作形成惯性,缺乏对问题应对的变通性,加上工作繁忙和生活压力,妨碍辅导员应对学生心理问题能力的提升。

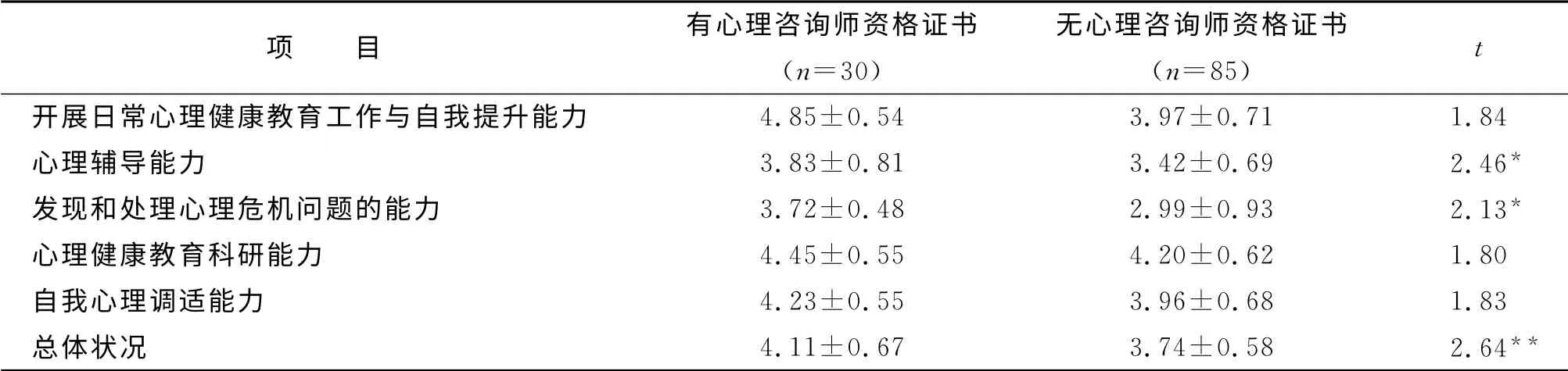

(五)是否拥有心理咨询师职业资格证书对辅导员应对学生心理问题能力差异比较

独立样本t检验的结果表明是否拥有心理咨询师资格证书对辅导员的心理辅导能力、发现和处理心理危机问题的能力及总体状况有显著的影响,在其他维度上差异并不显著(表5)。

表5 心理咨询师职业资格证书对辅导员应对学生心理问题能力差异比较 (M±SD)

目前,很多高校十分重视辅导员心理咨询技能提升,纷纷选派辅导员参加国家心理咨询师的培训与考试,这在一定程度上提升了辅导员心理辅导能力和发现与处理心理危机问题能力,促进了高校辅导员应对学生心理问题整体能力的提高。因此,要积极鼓励辅导员参加心理咨询师的培训与考试,全面提升高校辅导员理论水平和应对学生心理问题的能力,促使其成为应对学生心理问题的专家型思想政治教育工作者。此外,高校辅导员的学历、职称、职务等因素对辅导员应对学生心理问题能力的差异并不显著,影响并不大。

二、当前高校辅导员应对学生心理问题能力存在的主要问题

(一)高校辅导员应对学生心理问题能力整体水平不高

本次调查发现,目前我省高校辅导员应对学生心理问题能力的整体水平不高,而有效解决学生的心理问题又是一项专业性很强的工作,辅导员相关的能力和素质急需提高。目前,90后大学生心理发展的特点和心理问题所呈现出的新变化给高校辅导员带来更加严峻的挑战,而高校对辅导员的培养却又远远滞后于心理健康教育发展和现实的需求;从辅导员个体层面上看,由于各自的专业学科背景、个性特征、职业生涯规划、个人主观努力程度存在差异,影响了辅导员队伍应对学生心理问题能力的整体性提高[7]。另外,辅导员繁重的工作压力严重占用了辅导员参加学习的时间和精力。因此,如何全面提升高校辅导员应对学生心理问题的能力是高校面临的一项重要而紧迫的任务。

(二)辅导员心理健康教育科研能力低下

目前我省高校辅导员的科研水平总体相对较低,辅导员参与科研的积极性不高,心理健康教育方面的科研成果也相对较少。本次调查中仅有11.3%有的辅导员有发表过心理健康教育的相关论文,有91.3%的辅导员承认工作繁忙占用自己的学习和科研的时间,但有65.6%的辅导员认为自身缺乏对心理健康教育的科研意识,认为专业性太强,调查中有心理学教育学或思想政治教育专业背景的仅12.3%,而非师范类专业背景的高达57.9%,缺乏从事辅导员工作所需的思想政治教育、教育学、心理学、管理学等方面的基础理论知识,使得开展心理健康教育研究困难重重。

(三)提升辅导员应对学生心理问题能力的培训缺乏体系,且质量不高

辅导员心理健康教育培训的内容、途径和形式有待进一步的调整和完善,力度有待加强,质量和专业化水平有待进一步提高。在本次调查中辅导员是否参加过心理健康教育的培训对其应对学生心理问题能力影响并不显著,这与之前的研究结果不一致[8]。目前高校学生处针对辅导员的各级各类培训很多,但是专门针对提升辅导员应对学生心理问题能力的培训却很少,有针对性的系统性培训更是少之又少。本次调查中发现,有53%的辅导员参加过心理健康教育培训方面的相关培训,而仅有27.8%的辅导员认为培训效果很好,有44.5%的辅导员认为培训效果一般,有62.6%的辅导员认为阻碍辅导员参加心理健康教育学习培训的最大困难是缺乏经费;有91.3%的辅导员认为工作繁忙,有42.6%的辅导员认为动力不足。造成这个结果的原因,一是培训内容缺乏针对性和实践性,二是因为辅导员对培训的投入和参与度不高。探索适当的培训内容体系,提高心理健康培训的质量,激发辅导员参与培训的热情是今后应当关注的问题。

三、全面提升高校辅导员应对学生心理问题能力的对策思考

全面提升高校辅导员应对学生心理问题能力是一项重要而紧迫的任务,又是一个系统性工程,需要多方配合,共同努力以促进辅导员应对学生心理问题能力长效发展。

(一)完善各项制度,为辅导员应对学生心理问题能力提升提供有力的政策保障

当前高校辅导员队伍在选拔、培养、激励、保障等方面的制度尚不健全,严重影响了辅导员各项能力的发展和发挥。因此,首先要从学校层面上积极推进各项制度创新,把提升辅导员应对学生心理问题能力纳入辅导队伍建设中,积极构建相关规章制度,包括辅导员选聘、职称评聘、考核激励、专业成长、职业生涯规划等方面,为辅导员日常工作、学习、职业发展提供强有力的政策支持和制度保障,形成良好氛围,促进辅导员队伍整体快速健康发展。其次,要明确辅导员角色定位,为辅导员学习提供足够的时间保障。高校要规范辅导员的工作范畴,逐步明晰辅导员的岗位职责和工作界限,减轻其工作压力和任务,改变目前辅导员“身兼数职”的被动尴尬局面,进一步理顺辅导员与其他各部门的关系,减少辅导员的大量的事务性工作,让辅导员有更多的时间和精力投入学习。

(二)构建基于提升高校辅导员应对学生心理问题能力的培养模式

高校应该积极构建基于提升辅导员应对学生心理问题能力的培养模式,实现培养课程模块化和培养方式灵活化[7]。培养内容选择上应紧紧围绕提高辅导员应对学生心理问题能力的五个方面设计课程模块,包括开展日常心理健康教育工作与自我提升能力、心理辅导能力、发现和处理心理危机问题的能力、心理健康教育科研能力以及自我调适能力五个模块;注重培训方式的创新,以专题讲座、案例讨论、心理督导、心理成长工作坊、学习考察、参与专业实践等灵活多样的形式展开培训。例如,以专题授课的形式来提高辅导员的心理学理论水平,指导辅导员开展日常心理健康教育活动;以心理减压工作坊或团体心理辅导活动缓解辅导员工作压力和职业倦怠,提高辅导员自我调适能力;以心理案例讨论和心理督导的形式提高辅导员的心理辅导能力和应对学生心理危机问题能力,提升辅导员的解决学生心理问题的各项具体技能,促进个人的专业成长;以专题讲座培训的方式提高辅导员从事心理健康教育科研能力等等。这种分层次、多形式、重实效的培训模式,更加贴近辅导员实际且颇具吸引力,容易提高辅导员参与度与学习的热情,有力推动学习培训活动向深入拓展。

(三)不断建立和完善辅导员应对大学生心理问题工作机制

辅导员应该建立并完善大学生心理问题的筛查、跟踪、控制、干预一体化的工作机制,提高心理健康教育工作实效性。首先,建立大学生心理问题筛查机制。辅导员应定期对学生进行心理测验或开展大学生心理健康排查,及时发现有心理问题倾向的学生,列入自己重点关注对象。其次,建立学生心理问题跟踪机制。对列入重点关注对象且有一定心理问题倾向的易感群体进行定期的跟踪与约谈,及时了解他们的心理动态并给予积极的辅导;对于有严重心理问题的学生送至学校心理咨询中心对其进行专业的心理辅导与心理干预。第三,充分发挥朋辈心理健康工作队伍的力量。辅导员要深入学生中,充分发挥朋辈心理委员、学生干部及宿舍心理信息员的作用,保持对大学生心理问题的敏感性和信息流动的快速和畅通,做到早发现、早预防、早处理。

(四)组建科研团队推动课题研究,促进辅导员的心理健康教育科研能力的提升

高校应积极鼓励辅导员组建科研团队,参与行动研究,在实际工作过程中发现课题、参与课题研究,并把研究成果运用于具体的实践。尝试聘请心理学专家为导师,加强对辅导员心理健康教育科研的指导。一方面,通过校内设立大学生心理健康教育研究的专项课题或是鼓励支持辅导员结合实际工作申报各级各类课题,着力开展新形势下大学生心理健康教育的热点、难点与重点问题的研究,探索心理健康教育的新方法、新途径和新规律;另一方面,鼓励辅导员从事心理健康教育典型个案研究。在实践中收集、选择案例、通过对大学生的心理个案进行深入剖析、比较和归纳,在不断的总结、评价和反思中推动大学生心理健康教育工作的不断创新,提高辅导员科研能力和理论水平。

[1]肖京林.高校辅导员对大学生心理危机干预的能力结构研究——以S大学为个案[D].昆明:云南大学,2010:43-44.

[2]庞书雷.高校辅导员心理辅导能力的结构与现状分析[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2007:25-26、34-35.

[3]刘纯姣.上海高校优秀辅导员人格特质研究[J].学校党建与思想教育,2013(2):84-86.

[4]郑丹丹.高校辅导员心理辅导胜任特征研究[D].武汉:华中科技大学,2006:48.

[5]孙英红.辅导员工作压力、自我和谐与主观幸福感的关系研究[J].济 南 大 学 学 报:社 会 科 学 版,2013,23(2):79-82.

[6]芮丽华.高校辅导员职业倦怠现状调查[J].教育与职业,2013(34):42-44.

[7]薛冬雪.高校辅导员心理健康教育能力模块化培养模式构建[J].佳木斯教育学院学报,2011(3):295-296.

[8]陈 虹,叶剑辉.高校辅导员心理辅导能力现状调查及提升对策——以福建省为例[J].长春工业大学:高教研究版,2013,34(1):38-40.