历史与逻辑:当代中国社会组织发展脉络的重思*

齐久恒,刘国栋

历史与逻辑:当代中国社会组织发展脉络的重思*

齐久恒,刘国栋

(广东财经大学,广东广州,510320)

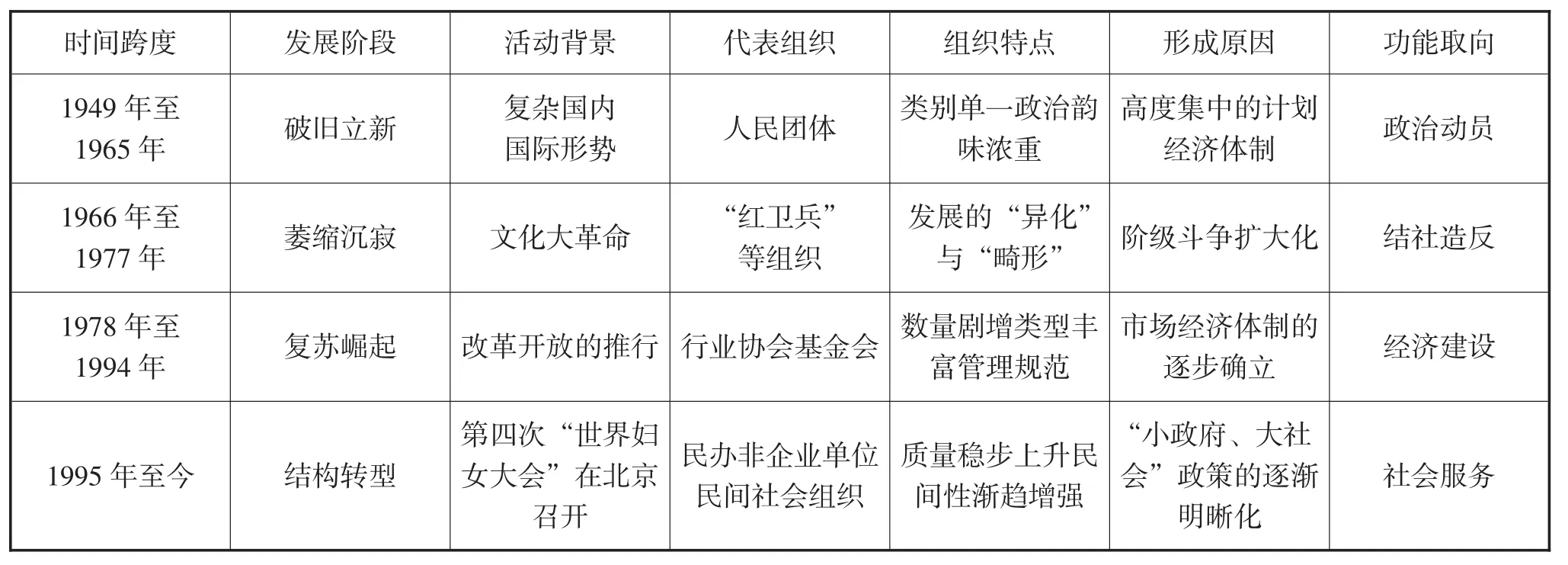

揆诸当代中国社会组织的演绎变奏,大体上经历了四个不同的流变历程。在1949-1965年的“破旧立新”期,彰显出一种“政治化”、“单一化”的发展样态;在1966-1977年的“萎缩沉寂”期,表征出一种“异化”、“畸形化”的发展窘境;在1978-1994年的“复苏崛起”期,渐趋被纳入到一种“制度化”、“规范化”的发展轨道;在19995-至今的“结构转型”期,将逐渐回归到一种“民间化”、“社会化”的发展本位。

当代中国;社会组织;历史;逻辑,发展脉络

为了客观理解和理性考量中国社会组织在不同时空中的流变历程,亟待对其发展脉络进行系统梳理,希寄通过一种深度的历史追叙,重新发掘一些被遮蔽内容,从而为我国社会组织的发展路径提供一种历史镜鉴和现实启迪。基于此,笔者将拟从“当代”这个时间概念出发,整体勾勒中国社会组织在不同时空“坐标系”下的更迭脉络和生发逻辑(如下表所示)。

当代中国社会组织发展的阶段性特征

一、“破旧立新”期:实属“政治化”、“单一化”的发展样态

新中国的诞生奏响了中华民族发展史上的新乐章,一个新的组织体系将逐渐代替旧的组织体系。在此历史境遇下,我国社会组织生发也拉开了崭新的帷幕。新中国成立初期,新的革命政权根据社会主义原则及价值评判标准对不同类型的社会组织进行了重新甄别。自此,中国社会组织发迹也彰示出有史以来最深刻的新旧变幻。

建国初期,拘囿于复杂的国内国际形势,中国共产党为了巩固新生的人民民主专政的国家政权,对社会组织发展进行了全面接管和掌控,并借助于自身强有力的政治力量,对业已存生的社会组织进行了大规模的清洗、整顿和改造,并针对不同的势态发展沿用了不同的实践策略。对于那些不合符社会主义价值标准的,譬如:“反动组织”、“封建组织”和“秘密组织”等,均被新政权根据新的法律规制而予以坚决取缔;至于那些在政治上没有太大问题的各种旧中国遗留的社会组织,政府对其进行了有效的改组、转化,并予以相应的保留;关于那些拥护中国共产党领导的、并吻合新时期价值判断的社会组织,则在党和政府的领导下调整成适应新的经济社会形势的社会团体①此历史时期还没有关于“社会组织”这一称谓,政府文件中采用的是“社会团体”这一说法,为了保持与当时政府文件中概念的一致性,所以行文有时候会出现“社会组织”和“社会团体”概念的交叉使用,但是二者的主要意思并没有实质性差异。,并由此获得了一定的发展。总括而论,这一时期的中国社会组织发展略有大规模的“破旧立新”之造势。

第一,反方向的“破旧”。对于一些“反动组织”、“过时组织”或“秘密组织”,党和中央人民政府基本上是沿用了一种“体制抵制”的政策。

1.“取缔”。新中国成立以后,往昔那些追随国民党反动派的社会团体,大都伴随着国民党政权的垮台而分崩离析,但是,暗地里仍有部分反动组织利用各种伪装存活下来,例如:“一贯道”、“圣母军”、“白洋教”等,他们继续干着反共反人民的勾当,威胁着新生人民政权的巩固和社会秩序的安宁。对于该类社会组织,党和人民政府则是予以彻底、干净、毫不留情地荡涤、击碎或者取缔。

2.“解散”。伴随着新中国的成立而自行解散的社会组织主要有两种:其一,原来在政治上跟随国民党政权,与人民为敌的社会组织,随着国民党政权的垮台,从而自然的解散或瓦解,例如“青帮组织”等。其二,早先在政治上追随中国共产党的爱国民主群众团体,新中国创建以后,认为自己履行使命已完成,无存在必要,遂自行宣告解散。例如“中国人民救国会”、“抗日救亡组织”等。②详见王世刚、李修松:《中国社团史》,安徽人民出版社,1994年版,第435、441、442页。

第二,中间方向的“改造”。至于一些在政治上没有太大问题,并积极拥护中国共产党领导的社会团体,党和政府可谓是援用了一种“体制吸纳”的策略,把它们改造成具有新的性质和作用的社会组织。

1.“改组”。原为国民党统治时期的社会团体,国民党政权垮台后,为新中国政权所接管,并经过整顿、改编后成立为新的社会团体。例如在民国时期曾经发挥过重大作用的“中国红十字会”和“中国福利基金会”,中央人民政府决定采取改组方式,改组后的“中国红十字会”从一个人道主义性质的慈善团体转变为“人民卫生救护团体”,隶属于政府的卫生部,成为其管辖的一个业务机构,而“中国福利基金会”则改组为“中国福利会”,成为中国人民救济总会下的一个福利团体。[1]

2.“转化”。新的人民政权建立以后,我国亟需吸纳各民主党派和社会团体的力量进行共商国事,为此,创立了中国共产党领导下的多党合作政治协商会议制度,它的主要任务和使命是联络、团结各种社会力量的政治团体,例如,“中国民主同盟”、“中国农工民主党”和“九三学社”等,在政治协商会议制度的规导下,这些社会团体均被吸收、转化为政党组织,并成为中国共产党领导下参政、议政的民主党派。

第三,正方向的“立新”。新中国创建以后,为了进一步适应新形势下经济、政治和社会生活的各种需求,党和政府采用了“体制促进”的政策,主动创办了一大批社会主义原则下的“新型社会组织”,由此,一大批全国性的、大型的人民团体相继成立。据相关数据统计,1965年全国性社会团体由解放初期的44个增加到近100个;地方性社会团体发展到6000多个。[2]

历经多年的改造、调整和重组后,“新型社会组织”发展可谓是颇具规模,其基本格局主要彰示为如下:1.人民群众团体。它是一种按照公民的政治身份组织起来的、执行政府相应政策的超大型社团组织,主要包括“中华全国总工会”、“中国共产主义青年团”等;2.社会公益团体。这是在党和政府领导下,主要举办社会公益事业的团体,该类团体中比较显著的有“中国福利会”、“中国红十字会”等;3.文艺工作团体。它是在党和政府领导下从事文学艺术工作的团体,例如“中国文学艺术界联合会”、“中华全国电影艺术工作者协会”等;4.学术研究团体。意指在党和政府领导下从事某种专门学术研究的各类社会团体,根据学术研究的对象,分为自然科学学术团体和社会科学学术团体两大类;5.宗教团体。指涉从事宗教活动的社会团体,在一些宗教人士和学者的倡议下,各类宗教团体也先后纷纷创建了自己协会,例如“中国伊斯兰教协会”、“中国佛教协会”等。[3]6.其他社会团体。该类社会团体为上述五类中所没有涵盖的各种合法社团,例如“中国人民对外文化协会”、“中国非洲人民友好协会”等。

基于上述的分析过程,不难发现,这一历史时期中国社会团体彰显出如下特质:各种社会团体的孕育与萌发,基本上是在党、政府或相关部门的直接动议、指导下创建的,有些社会团体的成立是有计划的、按指标进行的。[4]很大意义上说,它是一种“政治运动式”的“摊派任务”,组织更多职能是实行一种“政治动员”,其数量有限、类别单调、衍生空间狭窄,尤其凸显的是,政治化、官僚化韵味十足。社会组织本应具有的独立性、自治性和非政府性的社会人格和实践品性则是明显阙如,它距离现代性社会组织的基本特征还是相去甚远。恰如有学者所分析的,这些社会团体通常具有以下典型特征:一是具有典型的政治性;二是组织网络庞大,组织体系比较严密;三是,组织动员能力强;四是,组织行政化倾向较强;五是,工作兼有互益性与公益性。[5]之所以造成如此的发展局面,究其根源在于:新中国成立后所建立的高度集中政治经济体制,国家通过一系列特殊的制度安排,吸附或垄断了绝大部分的稀缺资源,并统摄和主控着绝大多数社会组织的衍生空间。一如乔尔· S·米格代尔所言:“有效的社会控制首先取决于对资源和仪式的管理”。[6]由此,在“极强国家、极弱社会”的政治结构中,企业与政府之间、家庭和国家之间几乎没有“空隙地带”。与此同时,任何超越作为“部门所有制”的单位和“单位所有制”的个人的社会活动都将缺乏政治合法性,并遭受政府严格的打压和排挤,这种“大政府”作风势必会导致“小社会”格局,国家政治功能的无限覆盖招致瑟缩于政治缝隙之外的社会组织难以有喘息的机会,藉此,自我调节、自我维系和自我发展的社会组织据以生发的场域难觅。

二、“萎缩沉寂”期:陷入“异化”、“畸形化”的发展窘境

1966年5月到1976年10月,中国发动了历史上规模空前、惨绝人寰的政治运动——“文化大革命”,这是一场由领导者错误发动,被反革命集团所利用,给党、国家和各族人民带来深重灾难的内乱。在十年“文化大革命”浩劫期间,我国政治经济、文化教育、科学研究等各项事业均遭受了严重的摧残。

在以阶级斗争为纲和社会生活动辄上纲上线的“有政治、无政府”的状态中,中国社会组织正处于一种风雨飘摇之中。法制基础上社会组织活动的正常进展受到极大阻断,就连仅有的少数官办型社会组织也先后遭受命运厄难,并中止了一切相应的活动。正是因为人人都不同程度参加或被卷入“文革”的激流漩涡之中,所以当时社会组织发展几乎是陷于一种“低迷中断”或“奄奄一息”的状态。

“文化大革命”实质为中国政治发展史上一个非常特殊的历史时期,当时整个社会几乎是笼罩在一种极度“压抑”或“风险”的阴影之中,在这种到处弥漫着“反右”、“极左”、“批斗”的政治气氛中,各类社会组织的存续也将面临着巨大的困境,其发展昭示出步履维艰甚至是萎缩衰退的景象。然而,在此需要特别指出的是,在“文化大革命”的现实场域中,尽管社会组织萌发是处于一种低迷、停滞或衰熄的状态,但这并不等于说当时就没有其它社会组织的发迹与存续。

在极端狂热的政治诱导下,未经登记成立的群众性政治社团则是昭示出另一种“畸形”的繁殖景象。正是在这样一个极为不寻常的岁月里,从而蕴育出一个极为不常态的社会组织,即掀起和催生了“横扫一切”的红卫兵、红小兵等社会团体,它们正是在极端无政府主义的高潮中发端的,适应并吻合了当时的社会气候。红卫兵、红小兵等社会团体兴起后,中央文革小组煽动一些年轻幼稚却又充满“左倾”狂热的青年,冲击党政机关、文化教育和社会团体,进行着“破四旧”、“批封资修”、“灵魂深处闹革命”的阶级斗争。由此,党政机关、文化教育和事业单位中的许多干部、工作者均被当作“走资派”、“反动学术权威”、“裴多菲俱乐部的反革命成员”等,受到清洗、揪斗、监禁、蹂躏。与此同时,许多长期与党合作共事的爱国民主人士、原工商业者和归国华侨也都遭受到不同程度的冲击和迫害。质言之,这些造反组织严重扰乱了正常秩序,践踏了民主法制,造成了巨大的社会创痛。

然而,这些异常活跃的社会团体(红卫兵、红小兵等)则是截然不同于“文化大革命”之前的社会组织,它们既没有统一的组织架构,也没有规定的会议章程,完全是在一种特殊的政治氛围下,畸形发展的一种群众性政治团体,这些“猖狂”的政治团体,不但未进行正式的登记注册,而且也没有相应的业务主管部门,更为甚者的是,很多社团连活动场都是极为不固定的。然而,正是这些红卫兵、红小兵等社会团体构成了当时中国社会组织发展链条中的一个“罕见”、“怪异”和“虚妄”的社会图景。诚如有学者所指出的,在这种特定政治与社会背景下,民众结社所体现的国家与社会关系非常特殊,它们与西方的“自由结社”有以下不同:其一,不具有非政治性与政府之间的相互尊重、独立,这些组织的显性社会角色首先是政治功能,并与政府角色构成交叉或冲突,它们的其他社会功能居于附属、非显性的地位;其二,“自由结社”不是普遍权力,民众的自由组合需要在正确政治话语之下进行,比如“毛泽东的领导”。总体而言,“文化大革命”时期是不同政治权力动用社会力量,重新进行政治资源分配的过程,国家与社会处于高度混合、重构的变动过程之中。[7]

管窥“文化大革命”的十年浩劫,这一阶段发展可谓是我国社会组织发展史上一个“暗淡”和“没落”的时期。在此境遇中,我国社会组织的孵化与生发基本上是处于一种低迷或沉寂的状态,其中绝大多数社会组织则是中断了有关活动,唯有少部分社会组织,譬如:中国国际贸易促进委员会、中国人民对外友好协会等尚勉强地开展一些活动。然而,正是缘于这次惨痛的教训,从而才成为人们引以为戒的前车之鉴,予以后世以深刻警醒。在此,为了避免重蹈历史的覆辙,在中华大地上要试图发展培育社会组织,亦需有一个健全的民主法制及安定的政治生态为前提要件,否则,再完美的构思与设计,也只是“镜中花、水中月”的梦幻镜像。

三、“复苏崛起”期:纳入“制度化”、“规范化”的发展轨道

1978年12月十一届三中全会的召开,启动了中国改革开放的大门,伴随着市场经济体制的确立、单位体制的松动以及公众参与意识的增强,进而为我国社会组织生发提供了复苏发展的实践契机和创造了良好的外部空间。正是由于体制和意识等各种综合力量润滑了社会组织前行的车轮,所以在漫长冬天的冰封之后,它们渐趋解冻,释放出巨大能量,并彰显出“海阔凭鱼跃,天高任鸟飞”的结社运动。

其一,数量的剧增。相伴着改革开放政策的全面推进,我国的经济政治、文化观念和社会生活发生了翻天覆地的变幻,这种整体性变化也将投射到社会组织的生发之中。在拨乱反正、思想解放的新氛围中,我国社会组织获得了新的生长契机和重要的的战略际遇期。

在20世纪80年代,我国社会组织渐趋从沉寂的冰川脚下伊始苏醒,慢慢浮出水面,先是恢复,接着是发展,昭示出由恢复到迸发的空前增长势头。据浙江省萧山市社会组织的资料统计表明,从1978年到1990年的12年间,该市社会组织的数量增长了近24倍,这个个案的数据则是当时中国社会组织在20世纪80年代方兴未艾的一个微观缩影。同时,据另外数据的调查显示:从50年代一直到改革开放前的70年代,各种社会组织的数量则是非常稀少,1950年全国性社会组织只有44个,1965年全国性社会组织增加到100个,地方性社会组织在6000个左右。1966-1978年社会组织数量几乎没有发展,而至1989年,全国性社会组织数量则是达到1600多个,是1978年的16倍,地方性社会组织数量更是猛增到20万个,是1978年的33倍。种种迹象表明,随着行政体制改革的深化、服务型政府的构建以及公民权利意识的觉醒,中国社会组织在数量上发展确实是取得了喜人的成绩。

其二,类型的丰湛。改革开放以后,中国认同了市场经济体制,政府也渐趋确证了从“全能政府”走向“有限政府”的改革取向,然而,正是经济体制的转轨和政府职能的转变,从而为中国社会组织蕴育创造了强劲的发展动力。在这一段时间里,中国社会组织可谓是迎来了发展春天,即不仅预制着数量的增长,更为彰显的是,组织类型也逐渐突破了早先的发展基调。

1.行业协会茁壮成长。如果说在改革开放以前,我国社会组织发展重点更多拘泥于政治领域,那么自1978年以后,这种局面则发生了很大改观,即经济领域中的社会组织渐趋成长起来。党的十二大以后,政府部门开始加速职能转型,即从部门管理转变为行业管理,实现政企分开、政事分离,改变对社会事务统包统揽的旧格局,把部分职能移交给中介组织去承担,这样一来为行业协会的萌生培植了有机沃土。行业协会是一种活跃于经济领域中的社会组织,它不同于一般的经济横向联合体,具有典型的类组织特征,是同行企业在自愿、互利、互助基础上维护同行利益的联合体,它提供的不是对少数企业的单纯的生产经营方面的服务和管理,而是对行业内大多数企业提供多种专项的服务和管理。[8]1983年,我国成立了中国包装技术协会和中国食品协会,到1988年底,全国性的经济行业协会发展到187个,比5年前增长了93.5倍。地方性的经济类行业协会发展也很迅速。据上海市经委统计,1994年全系统有42个工业行业协会,其中1984年至1988年间,成立的有29个,约占70%。[9]

2.中国基金会异军突起。伴随着中国物质文明发展和精神文明进步,人们对公益事业表现出极大的热诚,其中较为彰显的就是中国基金会的勃兴而起。1981年7月26日,中国青少年儿童基金会的成立标志着中国现代公益基金会的诞生,尔后,基金会在九州大地上犹如雨后的蘑菇一般,几乎在一夜之间纷纷涌现。1982年设立了中国宋庆龄基金会,1984年成立了中国残疾人福利基金会,1988年创办了中国妇女发展基金会,1989年建立了中国青少年基金会和中国扶贫基金会,1993年创办了中国环境保护基金会,1994年成立了中国慈善总会。基金会是所有官办型社会组织中最具独立基础和需求的社会组织,它们在筹措资金来源、提升慈善净资产、满足公益需求、促进社会协调发展等方面发挥着不可替代的作用,并日渐成为中国社会组织中最具活跃和能动性的主体部分之一。

其三,管理的规范。考虑到数量上急剧庞大且功能上愈益凸显的社会组织,同时也为了进一步适应经济社会发展的的新形势,1988年9月27日,国务院颁布了新中国成立后第一部基金会的管理行政法规,即《基金会管理办法》,它是一部规范基金会活动的程序性法规。1989年6月14日,国务院实施了《国外商会管理暂行规定》,这是新中国成立以来,第一部调整、规范境外社会组织的法律法规。然而,在1989年的政治风波之后,党中央出于政治稳定上的考虑需要,于1989年10月25日,再次出台了《社会团体登记管理条例》,开始对全国社团进行“复查登记”和“清理整顿”,该《条例》成为新中国成立后第二部社会团体的法规,从而使因“文化大革命”而中断的社会团体登记管理工作得以有效恢复。

《基金会管理办法》、《国外商会管理暂行规定》、《社会团体登记管理条例》一起初步构建了我国社会组织管理的制度框架和法律体系,并且改变了原来社会组织的行政管理体制,建立了目前实行的“归口登记、双重负责、分级管理”的基本原则,并逐步确立了我国政府对社会组织的“双重管理体制”,其意旨在于将我国社会组织的宏观管理逐步纳入“制度化”、“规范化”和“良序化”的发展轨道,并指导新形势下结社自由和社会组织相关活动的开展。

四、“结构转型”期:回归“民间化”、“社会化”的发展本位

在此之前,我国社会组织发育主要遵循“自上而下”的原则理路,换言之,是党和政府主导逻辑下运作的产物,旨在于满足相关政治需求,其“行政化”和“官僚化”的习性过于浓厚,而真正独立、自治的社会组织的发迹则是非常稀缺。然而,1995年则是我国社会组织发展征途中的一个关键性的转折点。诚如邓国胜教授所言:许多学者,特别是一些西方学者认为,中国社会组织缺乏独立性、自主性,故此,中国并不存在真正意义上的社会组织。如果说在1995年之前这尚属事实的话,那么在1995年之后,这种看法则有失偏颇。[10]1995年8月30日至9月8日联合国第四次“世界妇女大会”在北京怀柔召开,会议上有来自近200个国际和地区的2000多个社会组织的3万多名代表参加,会议期间,我国诸多社会团体、政府官员、学者和民众近5000多人次参与了此次大会的论坛,这是我国首次大规模、近距离接触世界公民社会组织。与此同时,我国相关组织机构和部分社会团体还与参会的国际性社会组织进行了深入交流,特别是与一些资助型的国际社会组织建立了密切的交往与合作。

“世界妇女大会”在中华大地上不仅散播了一种公民社会的意识,而且提升了与会者对社会公益事业的热诚,更为重要的是,增强了我国公民的权利意识,并引发了少数精英创办类似国外公民社会组织的想法。所以从一定意义上说,“世界妇女大会”成为我国了解世界社会组织发展的一个重要窗口。自从1995年“世界妇女大会”召开之后,社会组织这个词也渐趋映入公众的眼帘。管窥这一阶段我国社会组织发展的现实镜像,其折射出“结构转型”的重要特征。

第一,数量的发展跌岩起伏,但内在的质量稳中有升。民政部决定于1996年到1997年底,对社会组织开展第二次大规模的清理整顿,1997年4月,国务院转发了民政部《关于清理整顿社会团体的通知》,同年5月,民政部又下发了《关于查处非法社团的通知》,在此,对社会组织的规章体制、管理内容、监管措施等带有根本性的问题作出了重大部署和明确规定,尔后,社会组织管理进入清理整顿力度的最大时期。1998年10月,国务院再次修改并颁布了《社会团体登记管理条例》,新条例的颁布明显抬高了社会组织的准入门槛,并进一步强化双重管理体制。这一系列举措的直接后果是导致在1997年到2000年间登记注册社会组织的数量急剧下滑,1996年为184821个,而1997年锐减到181318个,1998年则是减少到165660个,1999年降低至142665个,2001年更是跌至谷底,减低到153322个。但是,随着从1996年下半年到2000年初,持续三年多的清理整顿结束后,从2001年开始,我国社会组织又再次迎来了持续增长的高峰。自此以后,中国社会组织增长速率则是明显趋缓,即由往昔“量的增长”转变为时下“质的提高”,从而更加注重内涵式发展。同时,再加之近年来民政部不断努力打造标准化、精细化的社会组织评估体系,积极探索社会组织的动态管理机制,由此,中国社会组织自身能力的建设不断增强,服务社会的功能日渐提升,发展内在的质量愈加显著。

第二,官办型/民办型社会组织的发展各有千秋,但民办型社会组织的力量愈发茁壮。通观我国社会组织发展的现实镜像,那些“规模之大、影响之强、资源获取之稳定”的社会组织大多均是官办型社会组织。官办型社会组织系指那些由政府直接牵头组建,受政府各种资助,具有典型的“民间行为、官办背景”的社会组织。例如:“中国扶贫基金会”、“中国青少年发展基金会”、“中华慈善总会”等。官办型社会组织既是下放政府权力的载体,又是政府延续权力的一种渠道。[11]时至今日,一些官办型社会组织由于资金较为雄厚、整体实力较强、社会地位较高,更为凸显的是,它们能得到有关政府的政策庇护或经济援助,拥有很多草根社会组织梦寐以求的合法身份、筹资许可,享有得天独厚的资源优势和社会影响力,所以,在时下中国社会组织生发场景中,它们依旧是占据着主导性和引领性的地位。但是,拘囿于官办型社会组织资源结构的单一化、关系架构的科层化、内部管理体制的僵化以及自我治理的弱化,从而成为众矢之的。与此同时,在海外发达社会组织的“成功经验”和“示范作用”下,民办型社会组织伊始显山露水、粉墨登场,即由幕后的扮演逐渐走向现实的前台。民办型社会组织意指那些由民间人士基于共同的志趣、利益或信仰自发倡议并自主开展活动的公益性社会团体,其资金、信息和人员的来源主要是依靠“自下而上”的民间渠道而汲取的。民办型社会组织活动领域众多、覆盖面广泛,擅长利用、整合自身的特色和优势,在社会各个领域中发挥着举足轻重和积极示范的作用。譬如:经济领域中的“温州民间商会组织”、劳工维权领域中的“北大妇女法律研究与服务中心”、环境保护领域中的“自然之友”、农村服务领域中的“农家女百事通”、社会公益服务领域中的“阿拉善企业公益协会”、独立的公共政策研究机构即思想库领域中的“北京天则经济研究所”等。民办型社会组织的全面演进表征着公民权力的生长,尤其是进入21世纪以后,我国社会组织与政府关系正发生着重大改观,即从过去政府对社会组织的全面掌控,社会组织发展是为了迎合有关政府职能的需要,逐渐转向为政府更加注重社会组织的自主性培育,其发展更多是为了满足社会利益主体的多元化需求。在此,据有关资料显示,当前民办型社会组织在全国范围总体规模已达数百万之众,倘若把这种未登记的组织和免于登记的社会组织都测算在内,估计全国民办型社会组织的数量至少在80万家左右[12],其实际数量和社会影响在某些领域已远远超越官办型社会组织,并成为神州大地上自由结社中一道亮丽的风景线。

鉴于上述的分析过程,我们可以大胆预测:随着整体政治生态的变化和社会改革的深化,中国社会组织发展必将由过去“政府的腿”迈向“公民的头”,与“官”渐行渐远,与“民”日趋接近,即回归“民间化”、“社会化”和“自治化”的发展本位乃是大势所趋和一股不可阻挡的潮流。

[1]郑功成.当代中国慈善事业[M].北京:人民出版社,2010.

[2]陈金罗,吴忠泽.社团管理工作[M].北京:中国社会出版社,1996.

[3]尚晓援.冲击与变革:对外开放中的中国公民社会组织[M].北京:中国社会科学出版社,2007.

[4]中国社团研究会.中国社团发展史[M].北京:当代中国出版社,2001.

[5]王名.中国社团改革:从政府选择到社会选择[M].北京:社会科学文献出版社,2001.

[6][美]乔尔·S·米格代尔.强社会与弱国家——第三世界的国家社会关系及国家能力[M].张长东译.南京:凤凰出版传媒集团、江苏人民出版社,2009.

[7]贾西津.民间组织与政府关系[A].王名.中国民间组织30年:走向公民社会[C].北京:社会科学文献出版社,2008.

[8]王颖,折晓叶,孙炳耀.社会中间层——改革与中国的社团组织[M].北京:中国发展出版社,1993.

[9]古俊贤,柏建华.中国民间组织年志[M].北京:中国社会出版社,2005.

[10]王名.中国非政府公共部门[M].北京:清华大学出版社,2004.

[11]马秋莎.比较视角下中国合作主义发展:以经济社团为例[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2007,(2).

[12]何建宇,王绍光.中国式的社团革命:对社团全景图的定量描述[A].高丙中,袁瑞军.中国公民社会发展蓝皮书[C].北京:北京大学出版社,2008.

(责任编辑 李保林)

C912.2

A

1671-3842(2014)06-0110-06

齐久恒(1984-),男,江西余干人,广东财经大学讲师,博士;刘国栋(1980-),男,广东河源人,广东财经大学讲师,硕士。

2014-08-09