诗人何其芳感知的贺龙将军

杨建民

何其芳是我国现代文学史上一位有成就的诗人。1934年,他出版了著名散文集《画梦录》。这本散文集,在1936年被《大公报》授予“文艺奖金”。由朱自清、沈从文、朱光潜、叶圣陶、巴金、林徽因等组成的裁判委员会对其评价是:“《画梦录》是一种独立的艺术制作,有它超达深渊的情趣。”1938年,何其芳与诗人卞之琳、小说家沙汀一起奔赴延安。在那里,他诗风文风大变,写出了《我歌唱延安》《我为少男少女歌唱》等作品。期间,他曾随部队到晋西北和冀中根据地实践,与数位军中将领有接触,并留下深刻印象。一代名将贺龙,就是何其芳感佩一生,难以忘怀者之一。

一

何其芳第一次见到贺龙,是在1939年9月。那是贺龙到鲁迅艺术学院演讲,何其芳正在那里任教,听说这位传奇将军来演讲,自然赶去聆听。当时在何其芳的眼里,贺龙是这样的形象:“厚笃笃的身体使他显得魁梧。宽大的脸上有着两道浓眉,而又蓄着黑色的短鬚。就外表看,是一个很威严的将领。”但是,贺龙讲起话来,却使听众不断发出笑声。

贺龙给大家讲了自己部队在前方作战的事。他说一二〇师初到山西时,看到当时通铺路上火车开得极慢。慢的程度,他用战士的话形容是:“我们跳下去解个小手还赶得上。”还是火车,贺龙讲,一次一个连去袭击敌人的火车。敌人溃败逃跑时,一个战士居然可以抓住一个日本兵的脚,把他从火车上拉下来俘虏了。这就把火车之慢讲得生动可感。

就算讲到战利品的成绩,贺龙也不用枯燥的数字。他说,去年过黄河,战士每支枪只有5排子弹,一人只3颗手榴弹,到太原打了几仗,就从敌人处“领”了十几万子弹手榴弹;望远镜过去是稀罕物,师部才有一个,现在营以上都有了,而且连照相机也有了。贺龙用一句话总结:“希望慢慢地在前线把装备都换好。”诙谐的话语中透着坚定和自信。

对于这次听演讲的感受,何其芳后来这样总括:“……他一开口讲起话来却充满了诙谐,使听众不断地发出笑声。这与外国绅士们所说的什么幽默完全不同。这是一种充满了活力的中国劳动人民所原有的诙谐,在绅士与淑女们听来也许会感到粗鲁的诙谐。而在贺龙将军身上,这更带着这样一种特点:经过了千百次艰难困苦然而从未失掉自信和勇气的乐观。”

那时,何其芳与小说家沙汀正准备到前方去体验,贺龙的演讲吸引了他们,他们决定跟随贺龙去晋西北地区。为协商此事,他们去贺龙住处了一趟。贺龙当时住在延安一排三间的窑洞里。这里除贺龙外,还住着一二0师政委关向应及邓小平、杨尚昆等人,所以不大的窑洞塞满了床和桌子。有意思的是,大约他们不习惯睡土炕,窑洞里的土炕上还架着木床,这使窑洞显得更狭小紊乱了。

就在这样的环境下,何其芳见到的贺龙,依然不失生龙活虎的气概。贺龙拿出梨来招呼客人。看他们是文人,贺龙就谈起了美国作家斯诺写的享有盛誉的《西行漫记》,说斯诺写“过草地”,没有把草地好的一方面写出来。他说,草地里有很好的出产,如金银。那里的居民有的修有很漂亮的洋房,有的居民家里还是漆过的地板。部队经过的一些河流鱼很多,因为很少有外人惊扰,所以“傻”得很。贺龙喜欢钓鱼,所以说起钓鱼很是兴奋。他指着跟前的关向应政委笑道:他钓鱼总是把钓线挨着河边吊下去,看见鱼不过来吃钓饵,他就用鱼竿把鱼戳一下,鱼就过来吃了。贺龙用的湖南方言,“戳”读“多”,这使四川人何其芳印象深刻。

小说家沙汀当时准备写一篇印象记,所以询问贺龙的革命经历。这时候,贺龙严肃起来。他简单叙述了革命中多次受挫,又多次站立起来的经历。其中,他特别提到他的姐姐贺英。在贺龙队伍被打散之后,是贺英又为他拉起一支农民武装交给他。讲到这里,贺龙感到有些沉重,他走出窑洞,站在台阶的柱子旁,带着悲痛和惋惜说,这位姐姐后来被国民党杀害了。何其芳后来描述:“他的脸上显出一种沉浸到愤恨的回忆里的神气,两道黑色的浓眉蹙了起来。”

贺龙的这位姐姐贺英,就是后来《洪湖赤卫队》中韩英的原型。这部剧作在“文革”中被批判,被宣布为“毒草”,就与要打倒贺龙相关。这些抹杀抛头颅,撒鲜血的恶行,是人们不能接受容忍的。

告辞时,沙汀想知道一下贺龙对自己的看法,便问道:有人说你是中国的夏伯阳,你觉得怎么样?夏伯阳是苏联国内战争时期一个有丰富经历,同时有鲜明个性的红军指挥官,因为当时已有写他的文学作品在中国出版,因此广为国人所知。贺龙没有立刻回答,他想一想,似乎有些“困惑”地说:恐怕也有很多不同的地方……

出了门,何其芳与沙汀理论起来,他一再举证贺龙与夏伯阳之间的差异。这,应该是受到贺龙感染的一种表现吧?

二

这样的接触感受,使得何其芳等人更坚定了去贺龙部队的决心。几天后一个大雪的日子,何其芳与沙汀以及“鲁艺”的20多位同学随着贺龙一起从延安出发了。他们乘坐的是延安当时仅有的两辆卡车。当时已是11月,开始落雪了。在路上,贺龙面对远处的山头,拍拍何其芳的肩说:诗人,我指一样东西问问你,这里的气候为啥这么特别,半个山头下雪,半个山头不下雪?何其芳扶扶眼镜想不出来。贺龙对着车上人说:不是这里的气候特别,也不是雪下得不匀,实际是一面坡向阳,地上温度高,下的雪很快就化了;阴坡的地温低,雪化得慢。冬天在前方作战,可以靠它来识别方向。战场上一草一木,都是很重要的物象,都应该仔细观察。

车到米脂,换骑骡马。“鲁艺”师生虽然多次有人坠落马下,可这批怀着热情甚至好奇的文艺师生,还是跌跌撞撞走了5天,赶到了贺龙所率一二〇师司令部所在晋西北的岚县。何其芳与沙汀住进了司令部附近的一户老百姓家里。这家条件较好,给他们住的房间很大,炕壁上还有封神榜故事的彩绘。住在了这样一个安静的“前方中的后方”,何其芳和沙汀马上投入了工作,时常去采访一些军政干部。沙汀还是准备写贺龙传记,所以两人有时也一起去司令部听贺龙谈他的家乡和少年时的生活;贺龙有时也到两位文学家这里来聊聊坐坐。

何其芳许久后还记得贺龙有一次来他们住所的情形。那天晚上,夜已经很深,天气很冷。他们正在一支“洋蜡”下整理材料,贺龙一下子推门进来,一个卫士也没带。坐下来,他告诉何其芳沙汀,最近敌人企图打通同蒲路,正在修补被破坏的铁路,我们要努力阻止。他还告诉他俩自己头天去拜访了山西军队中抗战将领赵承绶。当时国共合作,贺龙所率一二0师归赵统一指挥。这次会面,贺龙与赵承绶在战略形势方面进行了讨论,贺龙的信心和对军事的熟稔,给了赵承绶很强烈的印象。这也为双方之后联手作战,并取得了突出的战绩打下了基础。endprint

贺龙在谈这些时,依然是用朴实简洁和生动的语言。当他用宽厚的手掌在桌上比划战局时,何其芳他们虽不懂,可也能感受到他宽阔的视野和决胜的信念。说完这些话,贺龙又一个人走了出去。门外极黑,走出不几步,他们就看不见贺龙的身影了。认识了这样一位有胆识,又富于智慧的将军,他们愈发坚定了抗战必胜的信心。

当年12月,何其芳沙汀等又随贺龙向河北进军。这是一次距离长远的行军——过同蒲路,平汉路,进冀中平原……刚刚到达,就遇上日寇大扫荡,又是不断地战斗,不停地夜行军。枪炮声总是在不远处响起……终于,贺龙部与冀中的吕正操部会合了。

那天,何其芳等宿营在高阳县的惠北口。吃完晚饭,贺龙派人通知,让何其芳与沙汀到冀中军区政治部去。到了才知道,这是为一二〇师与吕正操所率第三纵队会合召开的联欢晚会。何其芳与沙汀被安排在来宾席位,可以清楚看到由几盏汽灯照亮的搭建舞台。晚会开始,贺龙首先致辞。他说,日本鬼子有坦克,可我们第三纵队创造了“坦克舞”。刚才得到消息,日本鬼子的坦克,开到我们埋设的地雷上,有两辆就“跳起舞”来,然后就歇下来不动弹了。他还说,三十里外就是敌人,可我们却在这里开晚会庆祝第三纵队与一二〇师的会合,还要看戏。他的自信感染、鼓舞了所有在场官兵。

此时,有侦察兵来报,敌人的“扫荡”正在逼近。但是,一二〇师战斗剧社编演的三个独幕剧依然上演着。因为特别,事后何其芳还记得其中一个剧目,是根据爱尔兰格里戈瑞夫人的《月亮上升》改编的《军火船》。晚会结束,大家才赶紧撤退。大约因为忙乱,这次贺龙和何其芳都出了一点小岔子。贺龙是在骑马越一个坑时,马失前蹄,把他摔了下来,口腔出血。何其芳却是因为骑一匹生马,刚出村口,马突然乱蹦乱跳起来,把何其芳重重摔在地上。这一跤,把右胳膊摔脱了臼。到了住处请来医生,医生使劲硬将脱臼处拉直复原并挂上绷带,何其芳又跟上了行军队伍。

不过,贺龙这一跤摔得可不轻,居然几天没出得了门。过了两天,何其芳和沙汀去看望贺龙。只见贺龙躺在床上,有些发烧。他对何其芳和沙汀说:这两天没出大门,这在我是很少有的。我好动。看何其芳手臂摔了,他说了一句谚语:“乘船骑马三分忧。”他说骑马要经过三个阶段,起初胆小,后来胆大,出了乱子后又会小心起来。可以看得出来,贺龙是一个很善于在生活中总结经验的人。这种人,看去似乎没读过多少书,可却是非常的聪慧。

接下来几个月,部队不停地在冀中与敌人战斗。略微安静下来,何其芳他们觉着老跟着司令部,总跟作客似的,便向贺龙要求具体工作。按照特长,他们被安排在了政治部宣传部的编委会,主要是和几个“鲁艺”学生给部队编教材和油印报。工作不忙时,他们仍然常常去司令部去。一次,贺龙谈到了在这里工作的加拿大医生白求恩。他说,白求恩手术很好,并且工作很紧张,有时一个晚上要给十几个伤员做锯腿的手术。这些伤员大都不愿意把腿锯掉,有的人哭叫,宁愿死也不愿手术。可是没有办法,这是救他们命的唯一的路子。说到这里,贺龙深长地说:你们文学家,应该去看看给这些伤兵锯腿的情形!

贺龙这话的意思,是说文学家应该去看看,并表现生活中残酷的一面。贺龙的这番话,师政委关向应也曾向何其芳等表达过。他说:战争,你们是应该去看看呵。战争是什么,战争是明知道那里是死,却仍然要向那里冲过去。贺龙和关向应之所以说这些话,与他们看到这些文化人的弱点有关。

尽管如此,何其芳等文化人的弱点仍然显露了出来。当最初的热情随时间消散,艰苦而单调的生活,频繁的作战行军,让“鲁艺”的学员们吃不消了。他们多数提出要返回延安。这一举动使得干部战士感到不满。这些长久以来一直战斗在前线的工农干部认为,要求回延安就等于怕艰苦。可“鲁艺”师生却解释:文艺工作有两种方式,一是一直在前方,为将来写长篇小说搜集素材;一是来前方体验生活,然后到后方写作。他们就这样以“艺术”的名义与工农干部辩论。这在当时似乎都难说服另一方,可许久之后何其芳却反思:我们忽视了抗日战争的前方需要文化人做宣传工作,队伍需要丰富的文化内容给予滋养,我们却以“艺术”的名义逃脱开了。

三

1940年4月中旬,何其芳、沙汀及“鲁艺”文学系的几位同学离开了一二〇师。当他们去向贺龙道别时,贺龙明显少了先前的热情。他们离开前线的时候,正是敌人新的扫荡期间,枪炮声在不远处轰响着,敌人烧毁村庄的火光照亮了黑暗的夜空。在这样的背景下,何其芳一行,如同他后来描述的:“我们像打了败仗的兵士一样,踏上了归途。”他们走到晋察冀,听说一二0师在河间打了一场较大的战斗,他们还听到贺龙中了敌人毒气的消息。

这次离开,一直到1942年,何其芳没有机会再见到贺龙。可他听说,贺龙有一次回到延安,表达了对文艺界的意见。贺龙对负责“鲁艺”的周扬说,他不满意“鲁艺”当时的关门提高方式,把好学生好干部都留在学校里,不派到前方去;对于派到前方去的学生不够关心,和他们联系少,研究和解决他们在实际工作中碰到的艺术上,生活上的问题不足。贺龙还亲自到另一文艺机构“文协”去拜访,欢迎那里的作家到部队去……

贺龙的这些看法,何其芳是在经历了延安整风之后才比较明了的。他后来在一篇文章中说:“原来他是代表了无产阶级和它的军队来向我们文艺工作者提出要求,来对我们这些小资产阶级出身的知识分子提出抗议。”

当然,经历过生死战火考验的将军,胸怀宽阔,并不会过多纠缠旧账。不久,何其芳在一次听报告时见到贺龙,他急忙向贺龙表达自己内心的歉意,说先前在前方工作得不太好。贺龙却大度地说:你们工作得很好嘛!

1945年春,听说贺龙在柳树店养病,何其芳与陈荒煤、舒群、严文井等几位文学界同仁前去看望。贺龙很高兴地接待。谈着谈着,贺龙说到了文艺家的本行。他说,你们“鲁艺”过去的方针不对,后来搞秧歌剧,这就搞对了。现在是不是又稍微有点偏呢?只是搞秧歌剧,话剧搞得太少了。还有,秧歌也还要提高才行。他举例说,当年春节看到“鲁艺”演出的3个小秧歌戏,水平似乎没有多少提高。

当时延安正在演出《三打祝家庄》。这是平剧院利用旧剧形式排出的一出新剧。贺龙说到自己的观感:我去看过了,那真是人山人海,挤得很啊。你们看,这么长的戏,要演两个晚上,为什么大家还是远远近近地抢着去看呢?这证明干部们需要看戏,需要看能娱乐又能获得教益的戏。贺龙还谈了一种情况,当时延安戏剧工作委员会在报上发表决议,不让再演旧平剧。可贺龙在一些部队中,仍然看到演出旧平剧的情形。他认为,只是不准演旧剧是不行的,要有新的剧本来代替。他并且希望何其芳等能把他的意见带给“鲁艺”负责人周扬。就在今天看来,贺龙的见解是朴素却合适的。不顾群众正当需求,强行排斥某些在人民中已经有深入影响的活动,而没有好的新的东西替代,这是不能解决实际问题的。

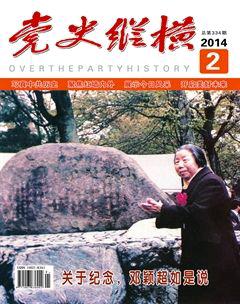

这大约是何其芳在延安期间最后一次见到贺龙。1945年12月,敌对势力不断在报纸上造谣说贺龙“负伤”甚至“战死”,这令不久前与贺龙接触过的何其芳十分愤慨。于是,他提笔写下一篇《记贺龙将军》的文章,记述了贺龙的精神情态及他人不及的能力。文章结尾,何其芳说:“我希望我这草率的叙述也能多少让人看见,这个为食人的两脚兽们所恐惧,因而就企图用谣言来把他涂染得使一般人恐惧的贺龙将军到底是怎样一个人。”

然而,“谣言”只能惑众,而迫害却真正将一个活生生的肉体消灭。“文革”结束后的1977年,何其芳写出一篇《我想起您,我们的司令员——怀念贺龙同志》的纪念文章,表达了对这位杰出的军事领袖和革命家的由衷怀想。回顾何其芳与贺龙在那段特殊岁月的交往,应该说,贺龙的精神和旺盛的革命斗志,相当深地影响了何其芳。他之后脱开了早期婉约的文风,写出雄奇开阔的诗作,应该与此相关。贺龙对何其芳等人的欢迎接纳,亦表现了对文化的尊重……这是那一时代人们的追求,表现了人类向往和平幸福的永恒渴望,这一更高层面的含义,也许更值得今天人们体味吧。endprint