《恨嫁家族》:婚姻焦虑也是一种时代病

沈佳音

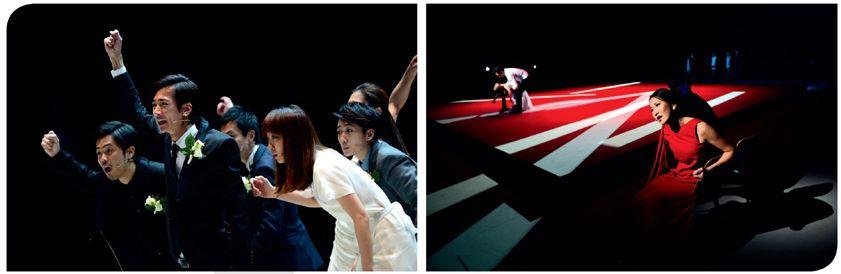

香港导演林奕华是“话题捕捉”界的高手,几乎每部话剧作品都能先从名字上搔中都市人的“痒点”。前几年,他热衷于用当代的方式重新解读古典名著,比如《在西厢》、《贾宝玉》、《三国》,这一次他则带来纯原创剧目《恨嫁家族》。

看戏之前,人们很容易误以为它是个关于剩女烦恼的都市轻喜剧,结果却发现,它有着残酷的基调,以及豪门恩怨式的肥皂剧框架。

不过内核依然是“非常林奕华”的。《恨嫁家族》延续了他所有戏一贯的命题:寻找自我与性别认同。话剧中文名更多迎合了“剩女”这个市场热点,英文名“I hate,therefore I marry(我恨故我嫁)”更贴切。在主创们看来,一个人对婚姻的态度是最能展现其价值观的。

恨嫁家族,怨妇家族

重男轻女这个传统思维,是《恨嫁家族》的起点,也让这部剧有着八点档肥皂剧的外壳。

故事发生在一个豪门家族里,连生四个女儿的母亲被只想延续香火的父亲抛弃,从此变成老宅里的疯婆子。在压抑变态的环境里,四个女儿长大成人:大姐冷漠孤傲,只求成功;二妹放荡不羁,连姐姐的前男友都不放过;三妹埋头书本,不问世事;四妹早早嫁人,人前各种秀幸福。

这一天,豪门的千金大小姐终于要风光大嫁了。几个各怀心事的男人悉数登场:“凤凰男”初恋男友飞黄腾达之后来报当年羞辱之痛;地下情人,也是被解雇的前公司高管不肯就此罢休;父亲出走后与其他女人生下的儿子,希望能与全家人和解。

这些人物桥段都是电视剧里常用的套路,而且占据了整个上半场,再配上一首歇斯底里的《死了都要爱》,一切似乎都在往煽情的路数上走。所以,有观众在网上吐槽:“所谓恨嫁家族其实是怨妇家族。剧情之狗血像极了初中时代爱读的席绢、于晴的小说。四姐妹和母亲所有人的悲剧来源,都是因为父亲是直男癌只想要儿子。在大剧场里看八点档,也是醉了。”

但林奕华认为这就是这个社会依然现实存在的问题。“有些富豪,明明不结婚,四处享受‘自由恋爱,抱回来养的三个孩子为什么都是男孩?即使人工(授精、代孕),也是要男孩。我们普罗大众觉得没有那么重视这些事情,可是掌握资源的人非常重视,就是要传遗产。”

林奕华就生长在这样的家庭里。他的外婆一连生了六个女儿,然后才生了两个儿子。不幸的是,最小的儿子吃错药变成了傻子,所以家庭把所有的希望和机会都给了那个大儿子。林奕华的母亲和几个姐妹早早出去工作,培养这个弟弟出人头地。

林奕华说:“只是现代文明把这些传统包装得不那么明显了。每个人其实都受到了影响而不自知。现在的重男轻女是把女生变成男生。大家那么喜欢看的《甄嬛传》,那不是重男轻女是什么?全部人都要争一个男人,为了竞争这个男人,女人彼此残杀——可是大家还是看得很开心。”

他觉得“恨嫁”这个词语,本身也隐含着主流社会重男轻女观念的暗涌——女人极度渴望嫁人,其实是渴望被认同,而且是被很多不认识、不关心、不爱自己的人所认同。嫁人有时是为了隐藏焦虑,甚至成了自我价值的失陷。

心理分析报告

极度戏剧化的上半场,为下半场埋下了足够多的悬念:大姐要怎么相信婚姻?要怎样的男人才能消解她的恨?会是那个比她年轻十岁的新郎吗?从小离家出走的二妹,在外头当黑绵羊久了,回到家里就变成了一匹狼,还有什么她不敢的?最天真无邪的三妹,家族中最受珍爱的宠物,如何逃出诅咒,成为唯一的幸存者?四妹口口声声嫁了最好的男人,为何还是时刻出现在家里,就像没有嫁过一样?下半场节奏加快,也有了更多内心戏。

就像三妹,在这个家庭里,她像空气一样不会引起一丝注意。她看似是最正常的一个,其实却是最压抑的一个。她不停地读书,却从来没有读完一本书;她从小喜欢看地球仪,却从没有走出过家门;她喜欢吃汤面,管家忘了放盐,她也照常吃下去。她把自己困在这个大牢笼里。“我嘲笑她们容易被诱惑,又羡慕她们可以粉身碎骨。”

直到她遇到婚礼的中提琴手,她看见这个人身上有太多跟自己相似的特质。他不选小提琴,不当主角,他不选大提琴,不掌控节奏,他选中提琴,只是润饰和协调。他是配角的配角,不希望被人注意到。但他又是通透和自得其乐的。他用音乐让三妹发现自己美好的特质。她第一次想要出去看看外面的世界,谈谈恋爱,开始自己的人生。

还有四妹,也终于爆发了。在被催眠之后,她才声泪俱下地说出了自己当初闪电结婚的隐情。这些年她自欺欺人,强颜欢笑,掩盖丈夫出轨、婚姻失败的真相。一直到有一天,她下雨回家,她发现烂醉的丈夫只收了自己的衣服,任由她的衣服在风雨中飘荡。她拿起酒樽一下下地砸向丈夫,嘶吼道:“为什么你不爱我?为什么你不爱我?……”她每叫一次,众人就将话重复一次。剧场里反反复复回荡着这撕心裂肺的质问。

正如澳门文化评论人李展鹏所说:“有着肥皂剧外壳的《恨嫁》真正挖掘的正是当今肥皂剧绝不关心的一面:人物如何面对自我的心理状态。四个女儿各自的秘密与怪癖,背后都是一篇篇复杂的心理分析报告。”

世界上最坚硬的物質

大姐要出嫁了,嫁妆里有她研究出来的世界上最硬的物质:聚合钻石纳米棒。只要她按下,就可以随时毁灭这个世界。她已经把自己武装到最强大了。

在林奕华看来,这就是现代女性:她们得到了很多,她们真的幸福吗?从《包法利夫人们》到《三国》,这是他一贯的关注点。就像《三国》里,一个个女学生化身英雄豪杰向男老师学习如何获取成功——她们要成功就要适应男人的游戏规则,放弃很多女性的特质。

而在《恨嫁》里,大姐已经成功了,那又如何呢?她选了一个路上偶遇、愿意帮她换轮胎的人结婚。这个男人看见了她稍纵即逝的脆弱,爱上了她。仪式前,新郎向她求婚:“这是我亲手造的戒指,上面的两颗宝石,一颗是你的乳齿,一颗是我的智慧齿。从今以后,你带着我的智慧,我带着你的天真,我们一起走下去。”

大姐害怕了,立刻就要悔婚。她不敢对感情有期待。感情会变,有期待,就有可能会失望。她凡事讲合约,希望能控制一切,包括人心,就像母亲的灵媒外婆那样,用眼睛锁住他人的内心世界。母亲没有做到,疯了,她就能做到吗?

这也是现代女性的困境:坚如磐石,但也失去了温度。没有了爱的勇气和能力,婚姻变成了解决问题的手段和途径,那么必然是“结婚让人绝望,不结婚也让人绝望”。

剧中的男人都是女人的自我投射。就像生活在大姐阴影下的二妹,她找不同的人发生关系,她特别喜欢失败者,比如囚犯,比如大姐的前男友,因为这会给她惺惺相惜的错觉。

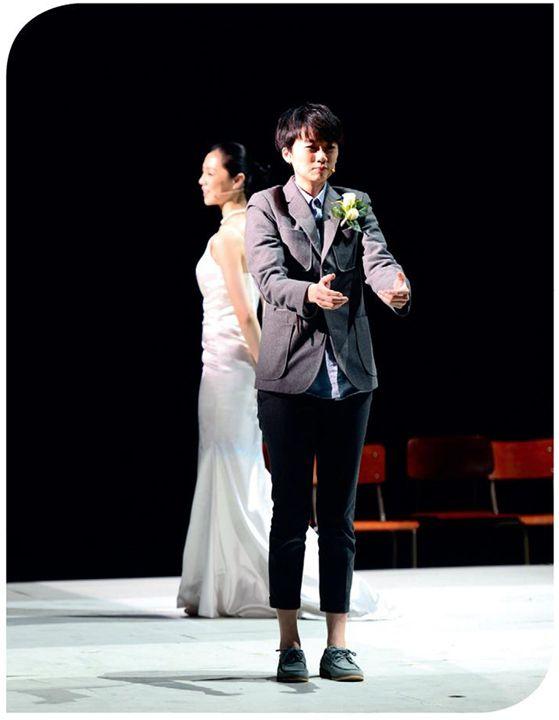

大姐也是,她选择嫁给一个“最明亮的人”来照亮心底的阴影。还有小弟,是她心中最痛的结——这是她最想成为的人,如果能成为他,父亲就不会走,母亲也不会疯。可在剧中,这个弟弟偏偏是由女生演的,天真无邪。

“在剧场里,我试图通过角色分配来传达一种讯息,我们不仅有生理性别,还有心理性别。”林奕华在很多作品里都故意混淆性别,“像剧中的女管家就是男人演的,他也没有刻意女性化,在这个剧里他实质上担当起了养母的角色,但又一定程度上弥补了父亲的缺失。”

这个故事有着肥皂剧的框架,但导演和编剧还是给了它很多富有意味的闲笔。就像那个与任何人都无关的小偷,他处心积虑要偷走母亲手上的钻戒。母亲随手就摘给他了:没有了爱情,那就是一块石头。小偷欢天喜地拿着钻戒跑了,却被泥石流掩埋在地下,终归于尘土。

在林奕华和编剧黄咏诗看来,这就是人生的无常,我们要谦卑地去接受。但人总是试图用合约、合同、戒指、宣誓等种种方式来确保“永远不变”,结果终归是徒劳。计算敌不过无常,一切操纵还有什么意义?