湛江傩舞现状调查研究

刘媛媛

摘要:作为最古老的文化——傩文化,曾被称为“戏曲的古化石”。傩文化根植于民间,内涵丰富。本文笔者以湛江雷州市松竹镇仙排村的傩舞——“走清将”为案例作为研究对象,只要是从“走清将”传承及发展为主线而展开。2008湛江傩舞被列为“第二批国家级非物质文化遗产”名单。笔者通过对仙排村的傩舞现在调查,发现该地区的傩舞文化传承中发展的优势和存在的重要意义。

关键词:傩舞 传承 发展 现状调查

傩舞,在先秦时期中原地区是一种驱逐疫鬼、遣灾纳福的祭祀傩礼。早在春秋时代,孔子在《论语?乡党》的记载:“孔子见乡人傩,朝服而立于阶”。可见当时就已经出现傩舞。事实上,历史悠久的艺术,它可以追溯到三千年前。傩舞具有独特深厚的傩文化底蕴,是结合乐师配乐、傩面具、人物角色、角色服装等表演形式的傩文化。为原始文化的信仰,傩舞一种具有驱鬼逐疫、祭祀功能的民间舞蹈。近几年来,受到现代的生活方式节奏的改变,傩舞面临着被观众淡漠。

一、松竹镇仙排村“走清将”傩舞概况

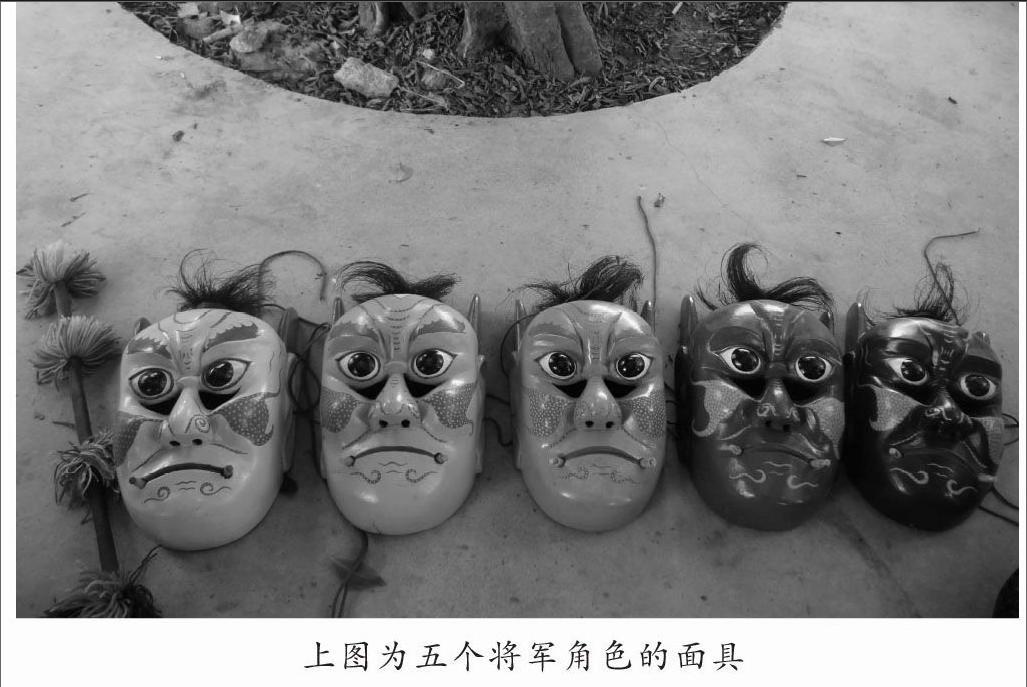

傩舞在仙排村叫做“走清将”,具有驱魔之意,由“雷首”、“五雷”分别为“马”、“郭”、“方”、“邓”和“田”五位将军及土地公、土地婆组成,其中五雷又代表东西南北中的五个雷神方位。每个角色都有面具的佩戴,颜色各不一。(如图)

据村民介绍,松竹镇仙排村的傩舞是其祖先在宋代由北方迁居福建莆田时带来,他们把这傩舞一直流传下来,每年正月二十七为仙排村的元宵节,在这个节目的到来,村里每年都跳傩舞,在寺庙和纪念仪式的“雷神”家避恶,好的意图,表达了人们祈求平安,迎祥纳福。

二、松竹镇仙排村“走清将傩舞形式和特点

(一)独特的面具及服饰

运用面具是傩舞一大特色,它是宗教文化与世俗文化的结合性能。作为一个变形的图腾崇拜是傩面具的真实反映,同时把神、鬼庄严化、形象化,加强信念的象征意义。面具的雕琢者,其目的是想通过面具的制作,具有一定的宗教意义。但同时又带有世俗文化的融合,反映一定的民俗文化,通过这样的方式,使傩舞在民间中得到更多的认可。

面具既是傩舞的一大特色,又是傩舞中的重中之重,正如继承人所诉:跳傩舞带上面具是神,摘下面具是人。从中得知面具在傩舞中所具有的重要性。也表明面具既是沟通人和神的主要手段,也是驱鬼逐疫的主要工具。傩艺术是一种假面艺术,初期的傩舞仪式都是要戴面具的,面具是其主要的装扮手段。舞者用面具装扮成鬼,表示崇拜的超级自我能力或想象力征服自然。傩舞面具颜色因人物身份不同而迥异,每个角色的面具颜色都有明显的颜色对比。傩舞的服饰都是依据面具的色彩进行搭配,统一衣着黑腰带和黑布鞋。服饰的颜色分别有蓝、黄、红、绿、橙五种颜色。(如图)

(二)“走清将”傩舞的仪式流程

被称为“一年一度的跳神活动”。在跳傩的凌晨四点,村里的锣鼓队响起,村民们先为道士设坛,举行“请将练兵”仪式,首事是点燃鞭炮,以鸡血祭神,颁令颁符,道士在颁符两个来回后,敬请各界神灵、诸路兵马到坛前。此时的武将们都穿戴好角色的服饰前来报道,道士问五将“五方蛮神,功夫练熟不”,五将答道“已练熟”,道士此时法令“起兵”。起兵的路线也很讲究,先在神前舞一段,听到道士法令“引路”,便前往各家各户。在锣鼓的引路下,将士们挨家挨户在堂前跳傩。各家在自家的堂前设有八仙桌,在桌上摆满祭品。在各家大门庭院,土地公、土地婆在门前守候,五雷将站成梅花阵舞动。主要的配乐以打击乐为伴奏。表演时雷首手拿斧、凿,中央雷手拿花鞭,花鞭只要起到指挥的作用。动作的套入按“走四方,归中央”的东、南、西、北。动作风格粗狂简练、夸张、古朴、乡土气息浓郁。而土地公婆面具朴实、祥和,衣着大襟蓝衫,犹如明代村庄的老年公婆。他们手执“神棍”,首先为主人祈福,然后“凶煞将军”逐户驱疫,以求遣灾纳福。在整个傩舞的舞动中舞蹈动作的主要是以蹉步、小腿划圈蹲步、左右跳转圈为主,再结合粗犷及神秘的上肢动作。

三、松竹镇仙排村“走清将”传承方式级启示

(一)家族和师徒的传授方式

在调查过程中,笔者了解到,“走清将”面向村民年轻的小伙子。“走清将”传承的方式是以家族和师徒的手把手的相传为主,大多数情况是一对一授课,传授环境都在祠堂前的大操场,经费只要是靠自己村人的自愿提供,在每一年的傩舞表演时,每家每户都会根据自家的情况自愿捐供经费,用当地的话表述是这钱是捐供给神主的。笔者认为传承活动是从内到外、从继承到创造的一个生动的、完整的教学过程。

(二)遵守“传男不传女,传内不传外”的原则

在笔者了解到,在漫长的传承中,“走清将”一直严格地遵守着“传男不传女,传内不传外”的家规。近几年来,仙排村已组织年轻的傩舞队,承前启后,每逢元宵节来临前期,在村长和继承人的带领下,定点定时进行排练。使这一民族特色的舞蹈得以保护及传承。

(三)传承启示

傩舞“走清将”急需保护的是“文化”而不是“文物”,2008年湛江傩舞被入“第二批国家非物质文化遗产”,作为非物质文化遗产的傩舞,更让人思索到其蕴含的文化精神内涵。

四、松竹镇仙排村“走清将”的价值

人类学的观点,一种民间和个人身份的文化,其核心是价值体系。

(一)文学价值

近年来,傩舞的研究逐渐走出本体研究的圈子,在区域文化研究的方向呈现发展,即把傩舞作为中国文化特征和民族特征,傩舞是人类学的文化现象加以考虑,所以从民间文学和民俗现象,以文化人类学的高度简约风格的傩舞研究。

(二)研究价值

傩舞是一种原始文化,它早已丢失或误解的,很少有人了解它。至改革开放以来,随着文化寻根的热潮,也随着民俗学的蓬勃兴起,傩舞也就被作为一种文化现象揭示出来。傩舞被称为“舞蹈的活化石”,它涵盖了宗教性、集体性、传承性,交集了戏剧学、舞蹈学等多学科。由此可见,笔者认为“走清将”有着高度的综合性。对于今天的舞蹈,有着很大的启示,激发了对舞蹈的创造性思维和空间,它对于挖掘舞蹈的原型和对于舞蹈活化石有着深远的现实意义。

五、结语

“走清将”傩舞已经深入仙排村村民每个人的心里,由此可见,“走清将”本身行为的可能性和艺术性。到目前为止,仙排村的村民许多人因为工作,在政治,商业,傩舞“走清将”是他们创造的一种内在的统一和团结的气氛,在元宵节,常年在外的仙排村子孙不管有多远,都会回来观看元宵,和“走清将”的将士们遣灾纳福。由此可见,“走清将”傩舞至今已经显露出凝聚、团结仙排村村民的艺术力量。

从现存的傩舞,从中我们可清楚地看出,傩舞的原始形态保留比较完整,无论是面具、配乐、傩舞动作、仪式流程或是套入的融合,都有着较高的艺术欣赏价值和艺术研究价值,值得各专业人士的大力挖掘、精心整理、认真学习、扬弃借鉴。

参考文献:

[1]邓光华.傩与艺术宗教[M].北京:中国文联出版公司,1993.

[2]邓碧泉.湛江民间艺术志[M].广州:广东省人民出版社,2006.

[3]刘志文.广东民俗大观[M].广州:广东旅游出版社,1993.

[4]祝宇,庞德宣.湛江傩舞[M].北京:中国文史出版社,2010.

[5]李飞锐.从傩祭至傩戏之民俗舞蹈文化[J].歌海,2009,(02).

[6]何昭波.神秘的湛江傩舞[J].广东史志·视窗,2007,(06).

[7]潘多玲.粤西傩舞考略[J].北京舞蹈学院学报,2012,(03).

[8]潘多玲.粤西傩舞程式化现象探源[J].甘肃联合大学学报,2012,(S3).endprint