范畴化理论视阈下“X+族”新词衍生的认知机制解读

郑珂 汪少华

(1.台州学院 外国语学院,浙江 临海 317000;2.南京师范大学 外国语学院,江苏 南京 210097)

1.引言

《中国语言生活状况报告2011》(2011:231)对2010年度500个新词语进行了分析,指出:类后缀构词中,这几年居高不下的“X门、X族、X奴”等继续凸显优势。2010年度新词语中,以“族”为后缀的有39个,占7.80%;以“门”为后缀的有32个,占6.40%;以“奴”为后缀的有七个,占1.40%。这三者占了所有年度新词语的近1/6。针对“X+族”新词的研究不少,但几乎无一例外是从类词缀的角度分析其语法特点、结构特征、语义功能或探讨其所折射的社会文化心理以及使用状态(曹大为,2007;赵国,2007;杨绪明,2009;鲁瑛,2010;曹凤霞,2011;刘甜,2012)。对“X+族”新词产生的认知机制的研究极少。词语并不直接反映客观事件和状况,而要通过人的认知构建和心理分析(Fauconnier,1997:8)。客观世界是通过人类认知加工才与语言符号发生联系的,我们并非“看到”了树,而是把其“看作”了树,因为我们的心智中预存了树的原型或格式塔,我们把这样的原型或格式塔投射到外界事物上,判定它属于树的范畴(Lakoff,1987:126)。因此,新词的衍生并非凭空想像,毫无理据,而是源于语言使用者的生活体验以及对新体验的概念化和范畴化。

鉴于此,本文旨在范畴化理论框架下,以“X+族”新词为语料,探究以下问题:在对新事物、新现象范畴化最终形成词汇表达时,是什么认知机制在起作用?这些认知机制是否泾渭分明,有无主次之分?在此过程中,语义范畴有何变化?

2.范畴化理论

Lakoff(1987:5)强调范畴化是我们思维、概念、行为和言语形成的基础。范畴涉及到符号、人脑和世界三者之间的关系,而范畴化就是人脑利用符号系统将纷繁复杂甚至混沌的世界整合梳理成有序信息的过程。但是,人类对现实世界的范畴化不是依据充分必要条件而是依靠与范畴典型成员即原型的类比来进行的。

原型理论(Rosch,1975)认为,范畴的内部结构是原型结构,范畴中的典型成员被称为原型,原型是范畴化的认知参照点,根据认知对象与原型的相似度来判断其是否属于该范畴;因而范畴内成员地位不平等,存在中心成员和边缘成员之分,范畴边缘也具有模糊性,临近范畴的边缘往往交叉重叠。在此基础上,Lakoff(1987)、Taylor(1995)和Ungerer&Schmid(1996,2008)等均致力于范畴化的研究,不断充实这一理论。Lakoff(1987:68)认为范畴结构和原型效果是理想化认知模型(ICM)的产物。Taylor(1995:99)从词的所指和外延以及词的定义和内涵两个维度看待范畴化,提出了单义范畴和多义范畴的概念,他认为多义词范畴大多具有多原型结构,即范畴中的无论哪一个成员总会与某一原型的表征相似,而那些与范畴联系在一起的原型之间具有家族相似性。Ungerer&Schmid(2008:316-18)进一步提出了多义范畴中的“原型转换”和“原型分裂”两个观点,前者指改变了一个范畴的中心特征,后者指原型从一般到具体的变化。

总之,范畴化是人类对世界万物进行分类的一种高级认知活动(赵艳芳,2000:55)。范畴化的结果就是构建范畴,而范畴化最直接的对象则是语义范畴。随着客观世界、人类社会、人类认知的发展,范畴的义项日益增多,其间形式的、意义的、结构的、功能的联系和对立日益密切,这种范畴义项数量上的增多及其联系和对立的系统化和层级化构成了语义范畴的复杂系统(俞建梁,2011:16)。

3.语料的来源和提取

“X+族”新词的语料主要来源于:侯敏、周荐主编的《2008汉语新词语》①侯敏、周荐,《2008新词语》,商务印书馆,2009.、《2009汉语新词语》②侯敏、周荐,《2009新词语》,商务印书馆,2010.、《2010汉语新词语》③侯敏、周荐,《2010新词语》,商务印书馆,2011.和王均熙编著的《汉语新词词典2005-2010》④王均熙,《汉语新词词典》2005-2010,上海学林出版社,2011.146个“X+族”新词如下:爱劵族、单眼族、蛋壳族、Emo族、飞单族、固贷族、果冻族、酱油族、啃薪族、恐年族、抠抠族、乱泊族、论坛潜水族、MSN脱机族、闷居族、脑残族、抛抛族、泡良族、QQ隐身族、枪迷族、抢抢族、山寨族、闪闪族、土食族、蜗蜗族、卧槽族、宅内族、宅生族、职业敲族、住车族、爱鲜族、背卡族、毕漂族、飙爱族、草食族、蹭暖族、抄号族、车车族、出海族、倒分族、搞手族、鬼旋族、好高族、后备箱族、换客族、婚活族、嫁碗族、捡彩族、啃楼族、扣扣族、理车族、榴莲族、庐舍族、裸婚族、麻豆族、麦兜族、梦田族、秒杀族、男就族、难就族、捏捏族、泡泡族、悄婚族、闪玩族、时彩族、试衣族、刷刷族、司马他一族、死抠族、偷菜族、玩卡族、围脖族、无火族、午动族、午美族、虾米族、咸鱼族、向日葵族、虚客族、学租族、巡考族、蚁居族、蚁族、隐车族、有碗族、宅养族、朝活族、智旅族、装忙族、准老族、阿鲁族、爱堵族、摆婚族、斑马族、半漂族、傍傍族、闭关族、草族、刹那族、房托族、废柴族、柜族、海囤族、海豚族、汉堡族、黑飞族、花草族、啃嫩族、啃亲族、恐检族、快炒族、赖班族、乐益族、零帕族、卖折族、脉客族、锚族、密码族、秒团族、恼火族、年清族、拧盖族、拼炒族、拼居族、敲章族、全漂族、3A族、扫街族、试考族、鼠族、淘港族、淘婚族、淘课族、特搜族、跳早族、团团族、囤囤族、网课族、伪婚族、蜗婚族、夕阳隐婚族、隐贷族、有备族、月光退休族、张三族、滞婚族;也有部分是通过平时搜集、积累所得,来源于网络和报刊杂志。所获得的“X+族”新词总计达146个(见附注)。为了研究的细致和深入,选词遵循两大标准:a)必须是2009-2010年间出现的最新“X+族”词;b)必须是在平面媒体、有声媒体以及网络新闻中出现频次高的“X+族”词,提取出本文的语料。由两年中新出现的使用频次前五位的“X+族”词组成,见下表:“族”最初由日本传入,属日源外来词,进入汉语后,经过汉化,逐渐以词素的身份参与造词。有语言研究者把“族”归为类词缀(沈孟璎,1995),因为“族”的实际词汇意义大部分虚化,不能独立成词,必须粘附在词根后,类似于词缀,故名之。

表1 使用频次最高的前十个2009-2010年间出现的“X+族”新词

4.“X+族”新词的结构特征分析

因此“X+族”新词通过“词根+族(类词缀)”的结构形式,最后形成名词性新词。词根部分是彰显群体特征的关键成分,各种词性的词语、各类短语甚至一些外来词均能与“族”结合构成不同的类型。按词根的来源将其分为自源词和外源词两大类。自源词指新词语的构成成分是现代汉语里已有的词,新的只是搭配组合而已(刘甜,2012:86)。在自源词部分依据单纯构词和合成构词的模式又细分为:“名词+族,动词+族,形容词+族,偏正结构+族,动宾结构+族”等等,具体见表2:

表2显示:动宾结构短语和名词性语素在构建“X+族”新词中占近一半比例,折射出只有具有共同思想或同样行为习惯的人才会成为一类人。

本文的研究重点就是充当这些词根的词汇。面对日益多元化的社会,人群的划分不断细化,如何对这些新生群体进行认知、分类进而用语言指称,值得我们不断探究。

5.“X+族”新词衍生的认知机制分析

新词是人类对客观世界的发展变化范畴化的结果。在每一范畴化过程中,人们借助头脑中既存的认知模式,根据新生事物的物理属性或功能特性,用已有的范畴对其进行框定。因此大多数新词新义都是以现有的语义范畴为基础发展演变而来。隐喻、转喻和类比作为人类主要的认知机制和思维方式,在创造新词中扮演着重要角色。

以上面所列的十个“X+族”新词为语料,探究其衍生所涉及到的认知机制,发现呈错综复杂状态:“零帕族”属隐喻机制造词;“捏捏族”、“装忙族”、“麦兜族”、“嫁碗族”、“张三族”、“柜族”、“海囤族”属转喻机制造词,其中“麦兜族”、“嫁碗族”、“张三族”和“柜族”还属于连续转喻;“蚁族”属隐转喻机制造词;“赖班族”属类比机制造词。其比例用饼状图(图1)显示如下:

表2 “X+族”新词结构类型

图1 “X+族”新词衍生的认知机制分布

5.1 隐喻机制造词

隐喻的实质就是运用另一事物来理解和体验某一事物(Lakoff,1980:3)。“另一事物”指始源域,而“某一事物”指目标域。值得注意的是始源域通常为具体的、有形的且易于清晰描述的概念,与之相反,目标域往往是抽象的、无形的且难以言表的概念(Kovecses,2002:15)。这一点在新词的衍生中得到体现。

“零帕族”指的是“以积极乐观的心态,轻松应对生活和工作中的压力的人”。零帕族多由20岁至35岁之间的大学生和年轻白领组成。该类人群并非没有压力,而是懂得化解压力,拥有正确的人生观,在物欲横流的社会中秉持从容淡定的生活。例如:

(1)你是否想撕开那张填满工作的日程表,你是否想逃离那堆掏空健康的繁重压力?那就让我们从果蔬生活起步,迈向“零帕族”的蜕变吧。(《新闻晨报》,2010/10/28)

“帕”是压力的法定计量单位,属物理学范畴,而这一物理领域的专业术语,通过隐喻认知方式被用于日常生活领域,成为“压力”的代名词。生活工作的压力是无形的,而“帕”是可以数字表征的压力的具体单位。用具体的概念理解抽象的概念正是隐喻功能之所在。同时我们发现隐喻在科学概念和生活概念之间的作用是双向的,既可以用生活概念隐喻科学概念,也可以用科学概念隐喻生活概念。其实,任何领域的专业词汇都不可能永远独立于日常词汇之外,两者必然会相互渗透交融。专门用语常常突破专业的限制,进入其他领域,增加新的所指对象,衍生出新的意义。这种语义范畴扩展方式俯拾皆是。比如:“盲点”原是医学术语,指视网膜上无感官细胞的部位,现在泛指“大家难以看到,但能决定胜负的关键因素”。

5.2 转喻机制造词

与隐喻不同,转喻是指:在同一个认知域里,或ICM中,一个概念实体,即喻体,为另一个概念实体,即本体,提供心理可及的认知过程(Kovecses,2002:145)。Alac和 Coulson(2004)进一步提出,不同的转喻由相对凸显(relative salience)的认知原则提供理据,其基本观点是,中心的和高度凸显的项目作为认知参照点,来唤起其他不那么凸显的项目(转引自张辉,2005:2)。转喻的这种显著效应具有强大的语言生成力,语料中的70%是基于转喻,而且转喻的类型也复杂多样:

5.2.1 以外在反应代内部情感

“捏捏族”指的是一群为了宣泄工作压力到超市捏碎饼干、方便面等的城市白领。见下例:

(2)两个月前,都市中突然冒出一群这样的“捏捏族”,他们在逛超市的时候捏碎货架上的方便面或饼干,或者给可乐“放气”,捏扁它。(《羊城晚报》,2009/08/26)

这个新词是基于情感的转喻原则构建的。在我们的概念系统里,有这样一个总的转喻原则:情感的生理和表情反应代表该情感(Kovecses,2000:134)。事实上,不只身体的生理反应代表情感,外在行为反应也常代表情感。以“生气”为例,人们对“生气”这个概念的直接知识取自于三个经验来源:a)对起始事件的评估,具体来说,就是对施事者目标受阻的感知;b)对强烈的情感状态的体验;c)行为反应,例如表达不满、寻求报复、去除障碍物等(Stein&Levine,1990;Niedenthal et al.,2005)(转引自尚国文,2011:11)。

外界方方面面的压力使城市白领们心情烦躁,并引发生理和行为上一系列的变化,不断去捏碎超市里的商品就是其中最异乎寻常的行为反应。这个最易感知并频繁出现的特征作为了范畴化的表征,令读者对这一群体印象深刻。

5.2.2 以因代果

一个事件引发另一个事件就有了因果类型的关系,从而产生因代果或果代因的转喻(Kovecses,2002:154)。“装忙族”就是这样的例子。这是一群“为了在工作中偷懒而又不被发现,采取伪装措施,制造工作忙碌假象的人”。②装忙能够获得少干活、不干活的结果,所以装忙和偷懒是互为因果,这里“装忙”表示的就是偷懒。用“装忙”这个合成新词凸显了这一群体独有的通过假装忙碌来规避责任,通过假装忙碌来博取奖励的偷懒方式,这比直接用“偷懒”更生动形象,体现了转喻的妙处。“装忙族”可谓花样百出:

(3)最佳的“装忙”秘籍包括上班时玩带屏蔽功能的游戏,老板一来,立刻屏蔽;把开着帖子的浏览器缩小到一个小窗口,慢慢拖着看,随时可以根据老板的位置最小化或关闭;把报事贴贴满桌面及电脑周围,显示有庞大的工作量……(凤凰网,2011/02/17)

5.2.3 词性活用与再范畴化

词性活用也可被看做转喻的一种词义扩展、增加语言资源的特殊功能(束定芳,2004:30)。“海囤族”就属于这种情况。“海囤族”指的是“在物价上涨前大量购买商品囤积以节省开支的人”。例如:

(4)各类食品的大幅涨价,多数工薪族的薪资水平却没有那么容易跟随上涨。面对这种购买力下降、财富被动缩水的情况,囤积现货是最朴素的抗通胀方式,随之也诞生了一个时髦词汇——“海囤族”。(《每日经济新闻》,2011/03/22)

“海”通常用作名词,“海洋”、“大海”为我们所熟知。一个原型意义上的名词在语义上指称具体事物,在形态上有单复数变化和前位修饰语,在句法功能上充当主语和宾语。但在这个新词中,“海”的词性发生了变化,充当副词,修饰动词“囤积”,作状语。这其实可以被看作是词类的再范畴化,即重新范畴化,是指语用者根据交际需要对词类的范畴重新进行分配,名词用作动词,动词用作名词,形容词、副词用作动词等等(刘正光,2006)。在再范畴化过程中,名词所指称事物的某一显著特征被激活,指向目标概念,获取所需意义。“海”最显著的特征是广阔浩瀚,这一特征被激活,所以,“海”用作副词,意思是“大量地”。这样的例子有不少:

(5)假期里少不得“海吃海喝”,若问一番放纵吃喝后的感觉如何,许多市民会说这的确是一种“幸福的烦恼”。(中国江苏网,2012/10/08)

5.2.4 连续转喻

转喻经常会一个接一个连续出现,环环相扣,这样的转喻就叫连续转喻(serial metonymy),最终形成一个转喻链(metonymic chain)(Nerlich & Clarke,2001)。

“嫁碗族”、“麦兜族”、“张三族”和“柜族”都涉及到连续转喻,以“嫁碗族”最为典型,具体分析如下:

碗是人们日常必需的饮食器皿,中国以农立国,早在新石器时代就已开始使用碗来进食。时代变迁,碗的形状、纹饰、质量越来越精致,但功能一直未变,作为一种容器,主要用于盛饭。“人是铁,饭是钢”,饭是维系生命的食物,只有收入稳定才能确保衣食无忧。根据相关邻近原则,“碗”指向“饭”,“饭”指向“稳定收入”。最后拥有物可以指代拥有者,因此“稳定收入”指代“拥有稳定收入的人”。见图2:

图2 “碗”的连续转喻

图中C为概念化者(conceptualizer),R为参照体(reference point)/源概念(source concept),T为目标概念(target concept),D为映射域(dominion),→为心理路径(mental path)。如图,第一轮转喻中的目标概念T1(饭)作为新的参照体R2进入下一轮的转喻中通达一个新的目标概念T2(稳定收入),而T2又作为参照体R3进入再下一环的转喻中通达最终的目标概念T3(有稳定收入的人),形成一个完整的转喻链。

这一图示是基于Langacker提出的转喻理论。他认为在转喻中源概念充当一个参照体,提供一条心理路径通向目标概念,因此,转喻的认知基础是“参照体—目标”关系(Langacker,1993:30)。这种关系可能进一步发展为连续转喻现象,也就是:一旦注意力集中于目标,目标就提供了通向它自己本身的参照域的道路,就有可能发挥参照体的作用而通达其他目标,形成一个环环相扣的“参照体—目标”链(Langacker,2008:515)。

因此,“嫁碗族”特指这样一群女性,她们想要嫁给有稳定收入的人,而在当今中国,有着稳定收入的群体非公务员莫属:

(6)在“嫁碗族”的人生字典里,选择公务员结婚的好处当然有很多,譬如,公务员工作稳定而且福利高,能给欲嫁的女性带来心理上的安定感。(《郑州日报》,2009/12/29)

经历连续转喻后,“碗”的语义范畴不断扩大,俨然成了“稳定收入”的代名词。所以公务员被社会大众称为“有碗族”,参加公务员考试的人被称为“考碗族”;考上中央国家机关公务员的是“金碗”,省级的是“银碗”,地市级的是“铜碗”,乡镇街道的是“铁饭碗”。

5.3 隐转喻机制造词

隐喻被认为是一种相似关系,而转喻涉及的是邻近和凸显关系;隐喻被定义为两个不同经验域间的映射,而转喻指的是同一经验域内的映射。两者似乎泾渭分明。Goosens(1990:325)指出虽然隐喻和转喻原则上是两种不同的认知机制,但它们并不总是相互排斥而是相互作用的,并创造了“隐转喻(metaphtonymy)”这一术语来指称同时利用隐喻和转喻的结构。他剖析了隐喻与转喻的互动关系,将隐转喻归纳为四类:a)来自转喻的隐喻(metaphor from metonymy);b)隐喻内的转喻(metonymy within metaphor);c)转喻内的隐喻(metaphor within metonymy);d)隐喻中的非转喻化(demetonymisation inside a metaphor)。前两者是最常见的范式,“蚁族”就属于来自转喻的隐喻。

“蚁族”是2009年度最热门的新词,这一新词是基于“人是蚂蚁”这一概念隐喻的。这一隐喻是“人是动物”的下级分支。Kovecses(2002:124-125)指出,许多的人类行为都是通过动物行为隐喻化来理解的,不仅如此,人类本身也常常被刻画为某种动物,因此,我们有PEOPLE ARE ANIMALS这样的隐喻。但并不是动物的所有特征都能被映射到人身上,人类通常基于自己的身体经验和文化图式,利用人与某种动物之间的相似性,借助隐喻的认知机制,把该动物的最基本特征映射到人身上。

蚂蚁生物学层面上的特性很多,但在普通人的认知框架中,蚂蚁的基本特征有:个体细小,毫不起眼;喜欢群居,共同劳作;勤劳肯干,力气颇大。蚂蚁渺小、群居、勤劳的特征被映射,生动地勾勒出这样一个社会群体:毕业后没找到工作或工作收入低,但却勤勤恳恳干活、集聚在城乡结合部的大学毕业生。这是中国社会继“农民工”之后又一规模较大的弱势群体,值得社会关注:

(7)“蚁族”问题的学者廉思曾在2010年推出《蚁族Ⅱ—谁的时代》。书中显示:研究生以上学历“蚁族”的比例,从2009年的1.6%增加到2010年的7.2%,本科学历也从31.9%上升到49.8%,蚁族群体的学历层次在逐步提升。

(《南方日报》,2012/10/30)

显然,“蚁族”的衍生是基于跨域映射,但这一认知过程远没有那么简单,还涉及到用“蚂蚁”替代“蚂蚁的某一特征”的同一概念域内的转喻。图3清楚地显示了这一过程:

图3 “蚁族”的隐转喻

可见这是一个隐转喻组合过程,转喻起到关键作用,转喻的经验基础制约着隐喻的源域和映射的选择,并最终决定了词义的构建和解读。经历这一认知过程,“蚁”的语义范畴不断扩大,突破动物界限,用于描述人,这样的表达在汉语中比比皆是:“蚁拥蜂攒”指人从四面八方聚集过来;“蚁斗蜗争”比喻人与人之间细小的争斗。

5.4 类比机制造词

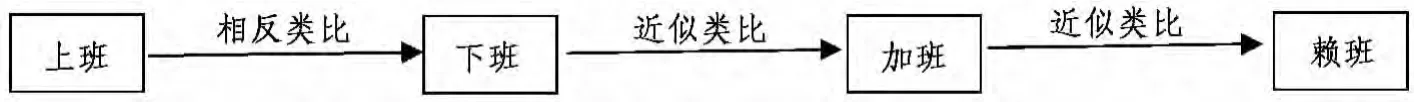

类比也是人类认知的重要机制之一。人们在给新事物或新概念命名时,习惯于以某个词为原型,在语义上进行联想类比,通过替换其中某个词素来仿造出与之相对应或近似的新词(白解红,2001:27)。“赖班族”就是一例。“赖班”的原型是“上班”,两者是一一对应关系,“赖”置换了“上”,作动词,修饰名词“班”,基于“上班”这一模板,“赖班”的意思一目了然:

(9)“赖班族”:指那些上完班(下班)还不走,一直赖在办公室电脑前的人,他们呆在公司的时间比在家以及其他社交场所还要多。最基本的特征,那就是上完班(下班)后没有回家的欲望,只想赖在办公室消磨时间。(《宁波晚报》,2011/11/18)

因此,原型词“上班”为新词衍生提供了句法结构和语义框架,为读者理解起到了导向作用。这种“仿此拟彼”的认知机制具有强大的创造力,能连锁类比出一连串的词汇来。如下所示:

(去工作/到工作场所)(结束工作/离开工作场所)(结束工作后继续工作)(结束工作后仍滞留在原处)

类比借助已有的词汇模式,将新意义和旧形式对应起来,用最小的处理帮助人们获得最大的认知效率。

6.结语

通过本文分析可见,在“X+族”新词衍生过程中,认知机制呈现复杂多样状态,涉及到隐喻、转喻、连续转喻、隐转喻还有类比,它们都植根于人们的基本经验,在创造新词中发挥着重要功能。另外,转喻在新词衍生中起着比隐喻更为重要的作用。同时,隐喻和转喻并非泾渭分明,完全割裂,在对同一个词的认知过程中,它们相互交融,一起发挥着作用。

研究还表明,新词的衍生其实也是语义范畴嬗变的过程,通过多种认知机制的综合作用,原型范畴得到了扩展,不同范畴之间产生了互动,词汇还经历了再范畴化。新词的衍生是社会进步不可逆转的趋势,承载着人们认识和诠释世界的方式,值得从认知的角度进一步挖掘。

[1]Fauconnier,G.Mappings in Thought and Language[M].Cambridge:CUP,1997.

[2]Goossens,Louis.Metaphtonymy:The Interaction of Metaphor and Metonymy in Expressions of Linguistic Action[J].Cognitive Linguistics,1990(1):323 -40.

[3]Kovecses,Zoltán.Metaphor[M].Oxford:OUP,2002.

[4] Kovecses,Zoltán.Metaphor and Emotion[M].Oxford:OUP,2000.

[5]Langacker,Ronald W.Reference-point Constructions[J].Cognitive Linguistics,1993(4):1 -38.

[6]Langacker,Ronald W.Cognitive Grammar:A Basic Introduction[M].Oxford:OUP,2008.

[7]Lakoff,G.& M.Johnson.Metaphors We Live By[M].Chicago:University of Chicago Press,1980.

[8] Lakoff,George.Women,Fire,and Dangerous Things[M].Chicago:University of Chicago Press,1987.

[9]Nerlich,Brigitte& D.David.Clarke.Serial Metonymy:A Study of Reference-based Polysemisation[J].Journal of Historical Pragmatics,2001(2):245 -72.

[10]Rosch,E.Cognitive Representations of Semantic Categories[J].Journal of Experimental Psychology,1975,(104):92-233.

[11] Taylor,J.Linguistic Categorization:Prototypes in Linguistic Theory[M].Oxford:OUP,1995.

[12]Ungerer,F.& H.J.Schmid.An Introduction to Cognitive Linguistics[M].London:Addison Wesley Longman Ltd.,1996.

[13]白解红.英语仿词的构成方式及翻译[J].中国翻译,2001(5):27-30.

[14]曹大为.“族”的类词缀化使用分析[J].山东社会科学,2007(5):150-52.

[15]曹凤霞.新时期汉语“X族”词语与当代中国社会[J].学术研究,2011(11):136-41.

[16]教育部语言文字信息管理司.中国语言生活状况报告(2011)[Z].北京:商务印书馆,2011.

[17]刘甜.基于社会语言学“X族”词语模语义建构分析[J].中州大学学报,2012(1):86-90.

[18]刘正光.语言非范畴化—语言范畴化理论的重要组成部分[M].上海:上海外语教育出版社,2006.

[19]鲁瑛.“X族”词类的语言学研究[J].外国语文,2010(2):71-75.

[20]尚国文.语言理解的感知基础[J].外语学刊,2011(4):8-14.

[21]沈孟璎.试论新词缀化的汉民族性[J].南京师大学报(哲社报),1995(1):35-41.

[22]束定芳.隐喻和换喻的差别与联系[J].外国语,2004(3):26-34.

[23]杨绪明.“族”族新词及其社会文化心理通观[J].现代语文,2009(7):73-75.

[24]俞建梁.论范畴的自组织性[J].外语与外语教学,2011(3):16-20.

[25]张辉,孙明智.概念转喻的本质、分类和认知运作机制[J].外语与外语教学,2005(3):1-6.

[26]赵国.“X族”的语言学分析[J].云南师范大学学报(哲社版),2007(6):86-89.

[27]赵艳芳.认知语言学概论[M].上海:上海外语教育出版社,2000.