体育锻炼对青少年心理影响研究

彭 杰

(六盘水师范学院体育系,贵州 六盘水 553000)

本文将青少年课外体育锻炼时间、频次、强度及锻炼内容等4个影响因素作为因变量,选择青少年课外体育锻炼后心理效益作为果变量分别建立回归模型,探讨影响因素对心理效益的影响力度,为今后青少年课外体育锻炼健身处方的科学设计提供重要参考。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

体育锻炼对青少年心理影响。以重庆主城区及周边区县学校为对象,经各区县体育局对各中小学体育开展情况进行考察排查,在确保小学组、初中组及高中组满足课题组总体方案要求,再按随机抽样方式确定问卷发放单位及样本量。采用分层群体抽样:小学1组(3年级)、小学2组(5年级)、初中组(初中2年级)和高中组(高中2年级),男、女比例尽可能接近。每个群体分两类,分别为传统特色学校及非特色学校。

1.2 研究方法

1.2.1 问卷调查法 采用国家科技支撑计划课题规定统一使用的“青少年体育锻炼心理效益问卷”,该问卷采用李克特量表形式进行制作的。本研究先采用克隆巴赫(Alpha)系数对问卷进行了信度分析,结果表明信度为0.943,说明量表的信度甚佳;在问卷的效度检验方面,特请成都体育学院、重庆师范大学及西南大学共10位专家对问卷效度进行评价,平均分值8.9分。

问卷分两部分:其一是青少年参加课外体育锻炼的基本情况,包括体育锻炼的时间、次数、感受、地点等7个方面;其二是青少年参加体育锻炼后的心理效益,由30个条目构成。以固定答题问卷法进行发放和回收,即当面填写完后即刻收回,共发放问卷3 796份,剔除无效问卷434份,有效回收率为88.6%。

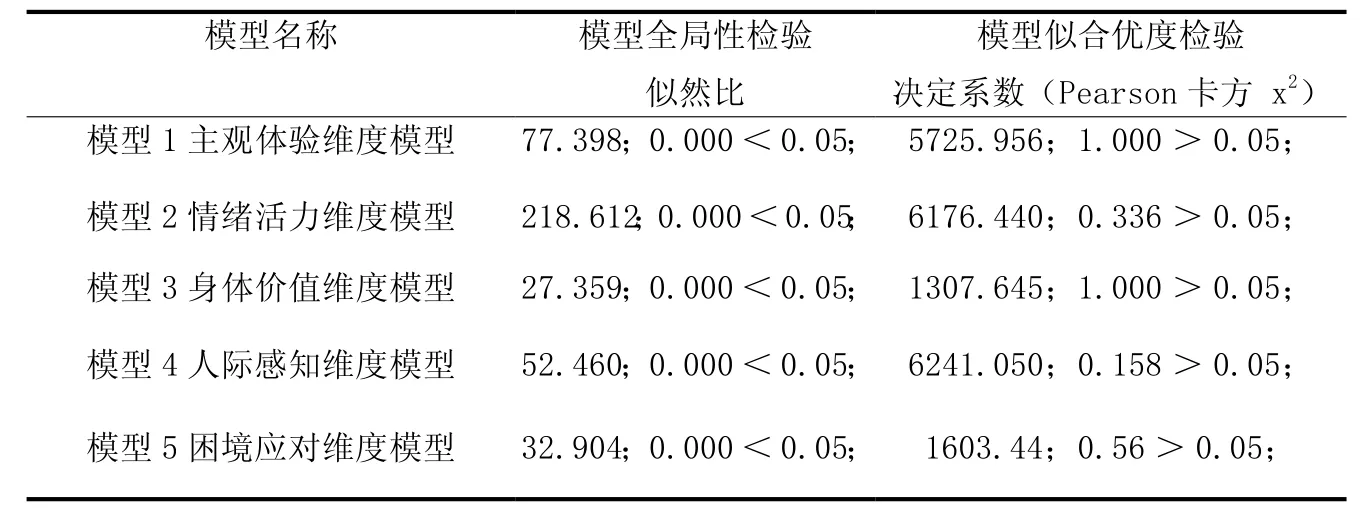

表1 构建5模型基本情况统计表

1.2.2 数理统计法 运用SPSS16.0对此次测试所收集到的数据进行统计学分析处理,信度分析、列联分析、维度分析、Logistic回归分析等多元分析方法均被用于全部个案及变量指标的分析探索,且所有统计量的显著性水平设置为0.05。

2 青少年课外体育锻炼后心理效益与影响因素的关联分析

2.1 对Logistic回归模型的检验

表1显示:青少年参加体育锻炼的9个指标分别对5个心理效益维度的回归模型似然比卡方x2值及相应的概率值,从全局性检验效果看,5个模型均具有统计学意义;从模型的拟合优度检验结果看,5个模型对应的概率P值均大于0.05,进一步肯定肯定模型的拟合效果可以接受。

2.2 青少年参加体育锻炼后心理效益维度对体育锻炼各指标优势比分析

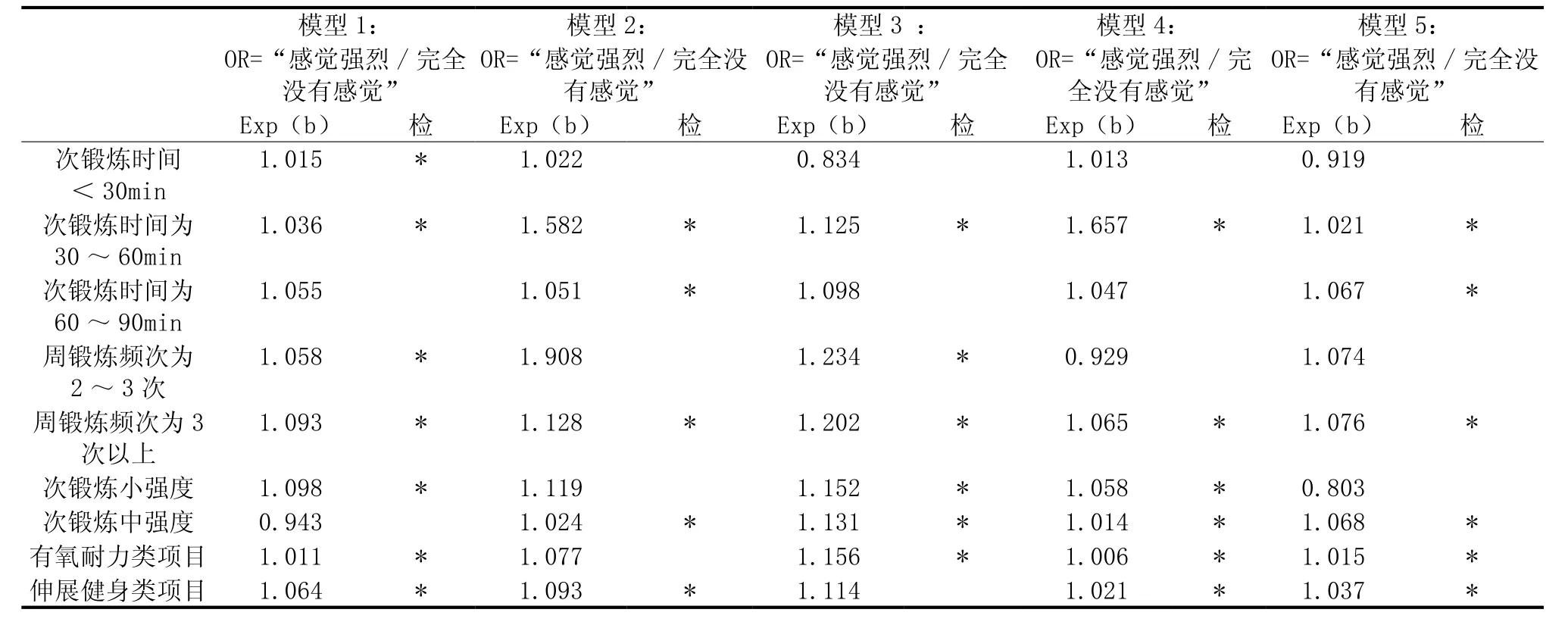

本研究分别以5个心理效益维度为果变量,课外体育锻炼时间、频次、强度、内容为因变量构建回归模型,来探讨不同的课外体育锻炼时间、频次、强度、内容与心理效益间的关联关系,结果见表2。

(1)每次锻炼30~60min及每周锻炼3次以上的影响范围最为广泛,在5个模型中都达到显著水平,就其影响力度看,其值每增加一个单位,参加体育锻炼后青少年主观体验“感觉强烈”的学生比例将分别提升至原来人数的1.036及1.093倍、参加体育锻炼后青少年情绪活力“感觉强烈”的学生比例将分别提升至原来人数的1.582及1.128倍、参加体育锻炼后青少年身体价值“感觉强烈”的学生比例将分别提升至原来人数的1.125及1.202倍、参加体育锻炼后青少年人际感知“感觉强烈”的学生比例将分别提升至原来人数的1.657及1.065倍、参加体育锻炼后青少年困境应对“感觉强烈”的学生比例将分别提升至原来人数的1.021及1.076倍。

(2)次锻炼中强度、有氧耐力类项目及伸展健身类项目的影响范围次之,在4个模型中达到显著水平,就其影响力度看,次锻炼中强度值每增加一个单位,参加体育锻炼后青少年情绪活力“感觉强烈”的学生比例将提升至原来人数的1.024倍、参加体育锻炼后青少年身体价值“感觉强烈”的学生比例将提升至原来人数的1.0131倍、参加体育锻炼后青少年人际感知“感觉强烈”的学生比例将提升至原来人数的1.014倍、参加体育锻炼后青少年困境应对“感觉强烈”的学生比例将提升至原来人数的1.068倍;有氧耐力类项目值每增加一个单位,参加体育锻炼后青少年主观体验“感觉强烈”的学生比例将提升至原来人数的1.011倍、参加体育锻炼后青少年身体价值“感觉强烈”的学生比例将提升至原来人数的1.156倍、参加体育锻炼后青少年人际感知“感觉强烈”的学生比例将提升至原来人数的1.006倍、参加体育锻炼后青少年困境应对“感觉强烈”的学生比例将提升至原来人数的1.015倍;伸展健身类项目值每增加一个单位,参加体育锻炼后青少年主观体验“感觉强烈”的学生比例将提升至原来人数的1.064倍、参加体育锻炼后青少年情绪活力“感觉强烈”的学生比例将提升至原来人数的1.093倍、参加体育锻炼后青少年人际感知“感觉强烈”的学生比例将提升至原来人数的1.021倍、参加体育锻炼后青少年困境应对“感觉强烈”的学生比例将提升至原来人数的1.037倍。

(3)次锻炼时间<30min、次锻炼时间为61~90min、周锻炼频次2~3次及次锻炼小强度其影响范围相对较窄,次锻炼时间<30min主要影响模型1,该因素得分值每提升一个单位,参加体育锻炼后青少年主观体验“感觉强烈”的学生比例将提升至原来人数的1.015倍;次锻炼时间为61~90min主要影响模型2、5,该因素得分值每提升一个单位,参加体育锻炼后青少年主观体验、困境应对“感觉强烈”的学生比例将分别提升至原来人数的1.051、1.067倍;周锻炼频次2~3次主要影响模型1、3,该因素得分值每提升一个单位,参加体育锻炼后青少年身体价值“感觉强烈”的学生比例将提升至原来人数的1.058、1.234倍;次锻炼小强度主要影响模型1、模型3、模型4,该因素得分值每提升一个单位,参加体育锻炼后青少年主观体验、身体价值、人际感知“感觉强烈”的学生比例将分别提升至原来人数的1.098、1.152、1.058倍。

3 讨 论

本研究通过对青少年参加课外体育锻炼时间、频次、强度、内容对其五个方面心理效益的影响进行关联分析呈现出:不同的课外体育锻炼时间、频次、强度、内容对其5个方面心理效益具有不同的影响力度。目前有关体育锻炼影响心理健康方面的研究表明,青少年学生通过参加体育锻炼对促进心理健康具有积极性效应;以及有关体育锻炼各指标对心理效益影响的研究表明,体育锻炼的心理效益受到锻炼时间、频次、强度、内容等因素的影响,具体到各因素表现为:每次体育锻炼时间30~60min、60~90min均会产生理想的心理状态,但运动时间过长不会产生良好的心理效果;每周参加体育锻炼频次2~4次能够达到健康的心理水平,根据每天锻炼一小时的;中等强度的体育锻炼能够取得较大的心理效益;不同的体育锻炼内容均能够改善青少年的不良心境,增进心理健康效益。

表2 6大共性影响因子分别对模型1-5的影响所获得参数统计表(优势比Exp(b)=OR)

(1)从青少年每次参加体育锻炼的时间与心理效益的关系来分析(表2),次锻炼时间各类别对模型1的影响力度由大至小依次为:次锻炼时间为60~90min、次锻炼时间30~60min、次锻炼时间<30分、次锻炼时间>90min;次锻炼时间对模型2的影响力度由大至小依次为:次锻炼时间30~60min、次锻炼时间为60~90min、次锻炼时间<30分、次锻炼时间>90min;次锻炼时间对模型3的影响力度由大至小依次为:次锻炼时间30~60min、次锻炼时间为60~90min、次锻炼时间>90min、次锻炼时间<30分;次锻炼时间对模型4的影响力度由大至小依次为:次锻炼时间30~60min、次锻炼时间为60~90min、次锻炼时间<30分、次锻炼时间>90min;次锻炼时间对模型5的影响力度由大至小依次为:次锻炼时间为60~90min、次锻炼时间30~60min、次锻炼时间>90min、次锻炼时间<30分。

(2)从青少年每周参加体育锻炼的频次与心理效益的关系来看(见表2),周锻炼频次各类别对模型1、5的影响力度由大至小均表现为:周锻炼频次为3次以上、周锻炼频次为2~3次、周锻炼频次≤1次;周锻炼频次对模型2、3的影响力度由大至小均表现为:周锻炼频次为2~3次、周锻炼频次为3次以上、周锻炼频次≤1次;周锻炼频次对模型4的影响力度由大至小依次为:周锻炼频次为3次以上、周锻炼频次≤1次、周锻炼频次为2~3次。

(3)从青少年每次参加体育锻炼的强度与心理效益的关系来看(表2),次锻炼强度各类别对模型1的影响力度由大至小均表现为:次锻炼小强度、次锻炼大强度、次锻炼中强度;次锻炼强度各类别对模型2、3、4的影响力度由大至小均表现为:次锻炼小强度、次锻炼中强度、次锻炼大强度;次锻炼强度各类别对模型模型5的影响力度由大至小均表现为:次锻炼中强度、次锻炼大强度、次锻炼小强度。

(4)从青少年每次参加体育锻炼的内容与心理效益的关系来看(表2),次锻炼内容各类别对模型1、2、4、5的影响力度由大至小均表现为:伸展健身类项目、有氧耐力类项目、力量速度类项目;次锻炼内容各类别对模型3的影响力度由大至小均表现为:有氧耐力类项目、伸展健身类项目、力量速度类项目。

因此,为了达到通过体育锻炼来增进心理健康之目的,在设计健身处方之时应该科学合理安排青少年参加课外体育锻炼时间、频次、强度、内容等4要素之间的关系,只有这样才能够使青少年获得更多而有效的心理收益。

4 结 论

次锻炼时间、频次、强度、内容等各分类指标对5个模型影响力度均不相同,其中对模型1影响力度最大者为:次锻炼时间为30~60min、周锻炼频次为3次以上、次锻炼小强度、伸展健身类内容;对模型2影响力度最大者为:次锻炼时间为30~60min、周锻炼频次为3次以上、次锻炼中强度、伸展健身类内容;对模型3影响力度最大者为:次锻炼时间为30~60min、周锻炼频次为2~3次、次锻炼小强度、有氧耐力类内容;对模型4影响力度最大者为:次锻炼时间为30~60min、周锻炼频次为3次以上、次锻炼小强度、伸展健身类内容;对模型5影响力度最大者为:次锻炼时间为60~90min、周锻炼频次为3次以上、次锻炼中强度、伸展健身类内容。

[1]袁存柱.对大学生心理健康与体育教育干预的研究[J].武汉体育学院学报,2005 ,39 (1):44-47.

[2]杨剑,季浏,田石榴.不同锻炼方式促进青少年心理健康的实验研究[J].武汉体育学报,2005 ,39(3):80-83.

[3]邱远.大学生体育锻炼与心理健康关系的初步研究[J].北京体育大学学报,2004,27(12):1637-1639.

[4]周成林,刘微娜,赵洪朋,彭传玉.青少年体育锻炼心理效益评定量表上海市常模的制定[J].体育科学,2011,31(9):51-55.