团体辅导在大学生思想政治教育中的应用——以辅导员运用团体辅导改善学生人际关系为例

郭玉铸,王 帅

(大连理工大学 城市学院,辽宁 大连 116600)

团体辅导在大学生思想政治教育中的应用

——以辅导员运用团体辅导改善学生人际关系为例

郭玉铸,王 帅

(大连理工大学 城市学院,辽宁 大连 116600)

良好的人际关系,能够促成大学生健康人格的养成,这对未来发展至关重要。为探讨团体辅导在大学生思想政治教育中应用的可行性,以辅导员运用团体辅导改善整班新生人际关系为例,利用《人际关系综合诊断量表》对教育效果进行检验。结果表明,经团体辅导后整班新生人际关系水平得到提升;辅导员运用团体辅导改善整班学生人际关系水平有立即性效果和持续性效果,团体辅导应用于大学生思想政治教育具有可行性。

辅导员;团体辅导;人际关系

和谐的人际关系是大学生心理健康的重要标准之一[1],也是大学生健康人格的主要内容[2],良好的人际交往能力更是大学生适应社会必备能力。当代大学生都有强烈人际交往渴求,但正处于心理成熟期的他们,往往忽略了语言艺术和沟通技巧的提升,而以高中时代的交往模式和标准行事。这使得很多大学生不适应大学的学习生活,甚至产生不必要的人际交往困扰,严重的会影响大学生的正常学习和生活[3]。针对人际关系障碍的团体心理辅导已经成为心理健康教育工作者的常用方法,且效果显著。国内学者研究表明,团体辅导对改善大学生人际交往困扰和提高大学生心理健康水平有重要意义和作用[4-5]。中央16号文件《关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》中明确指出:要把思想政治教育工作和心理健康教育工作结合起来,“根据大学生的身心发展特点和教育规律”“引导大学生健康成长”。因此本研究主要从辅导员的角度,从大学新生成长中的发展性问题——人际关系问题入手,以大学中的一个自然班为对象,设计易理解易操作的团体辅导方案,旨在探讨辅导员运用团体辅导改善班级同学人际关系的可行性和有效性,为大学生思想政治教育工作者提供参考。

一、研究方法

(一)研究对象

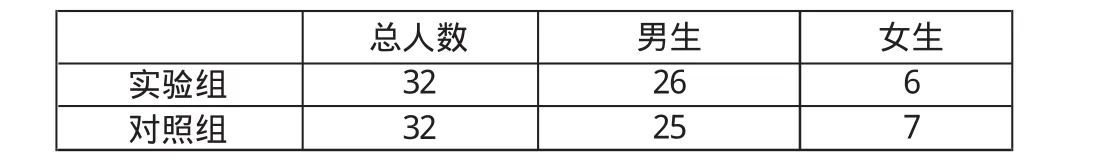

本研究以大连理工大学城市学院理工科大一新生的两个自然班学生为研究对象。对两个自然班学生使用症状自评表(SCL-90)、大学生人格问卷(UPI)进行心理健康筛查,研究对象中没有严重心理问题,并都承诺全程参与。研究对象选取过程中注重了样本性别结构的分布,具体见表1。

表1 样本结构

(二)研究工具

1.人际关系诊断量表

人际关系综合诊断量表:北京师范大学郑日昌等编制本量表[6]。量表共有28个条目,由交谈困扰、交际困扰、待人接物困扰和异性交往困扰四个维度组成,评分采用“是—非”方式,选择“是”计1分,选择“非”计0分。该量表信度效度较好,符合研究要求。

2.人际关系成长团体辅导方案

人际关系成长团体辅导是指在团体情境中,运用团体辅导的理念和技术,通过团内人际交互作用,促使成员在接纳、安全、相互尊重的团体氛围下,协助成员认识自我、悦纳自我,增进成员人际沟通的技巧及能力,促进班级同学之间建立良好的人际关系,适应大学的学习和生活。

3.实验设计

本研究采用实验组、对照组的前测与后测设计,并辅以追踪测量。将一个自然班的学生定为实验组,另一个自然班的学生定为对照组。由辅导员组织实验组成员进行了为期8周的人际关系团体辅导,对照组不进行任何干预[7]。

二、研究结果分析

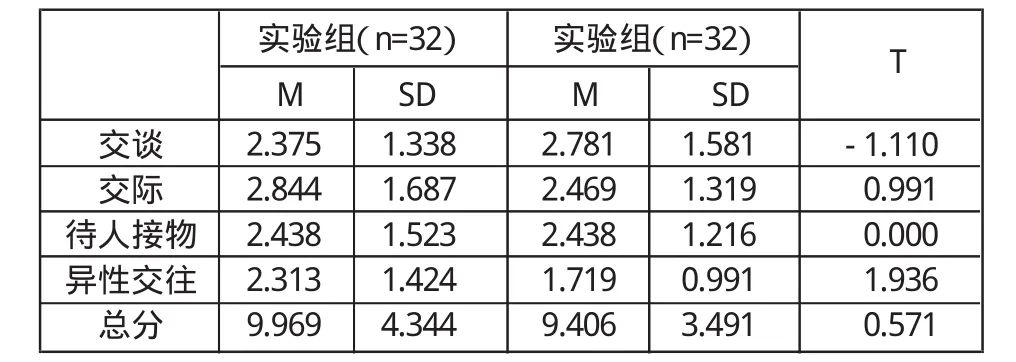

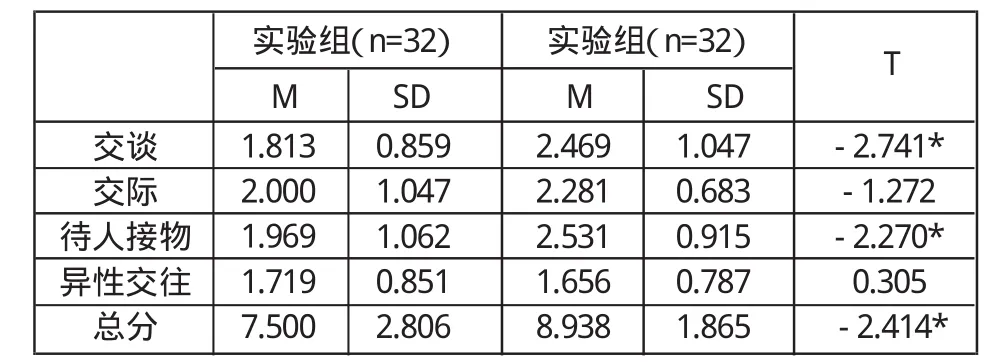

(一)实验组与对照组前测分数差异比较

在团体辅导前,安排实验组与对照组进行前测。对前测分数进行独立样本T检验。结果见表2

表2 实验组与对照组的前测分数差异

由表2数据可知,在辅导前的测量中实验组与对照组的人际关系困扰的总分及其四个维度上的分数均没有明显的差异。数据分析结果表明实验组与对照组的前测分数没有显著差异,两组的人际关系困扰程度基本相当,可以通过实验后测、追踪测来检验团体辅导的效果。

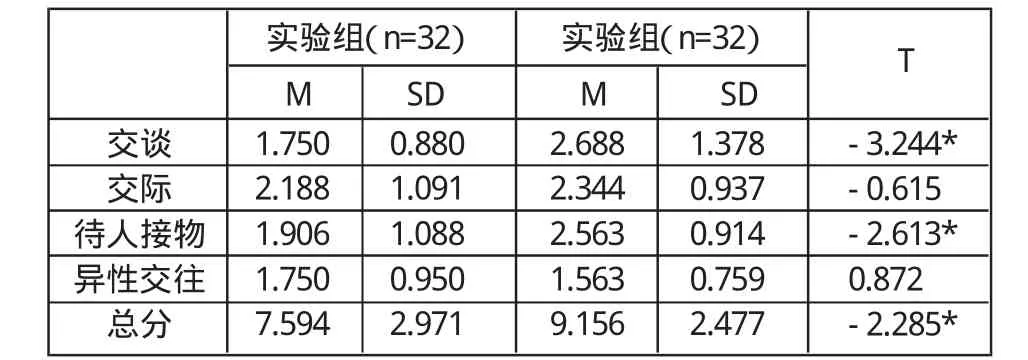

(二)实验组与对照组后测分数差异比较

在团体辅导结束后,安排实验组与对照组进行后测。对后测分数进行独立样本T检验。结果见表3。

表3 实验组与对照组的后测分数差异

由表3数据可知,经过8次的团体辅导,实验组被试在交谈、待人接物及人际关系的总分上的减值均显著低于对照组,说明团体辅导对改善班级同学人际关系具有立即性效果。团体辅导可以促进班级同学之间的相互交谈,能够提升学生待人接物的能力,并能总体提升学生的人际交往能力。

(三)实验组与对照组追踪测分数差异比较

团体辅导结束一个月后,对实验组和对照组进行追踪测量。对追踪测量的分数进行独立样本T检验。结果见表4。

表4 实验组与对照组的追踪测分数差异

由表4数据可知,实验组被试在交往、待人接物及人际交往的总分上仍显著低于控制组。实验组被试与控制组被试相比,经团体辅导过后实验组被试的人际交往能力较对照组的被试有很大提高,并具有一定的持续性。

(四)实验组与控制组三次测量分数差异比较

为了考察团体辅导对学生人际关系影响的趋势,本研究对被试进行组内比较,将实验组和对照组的前测分数、后测分数、追踪测分数两两进行配对样本T检验。

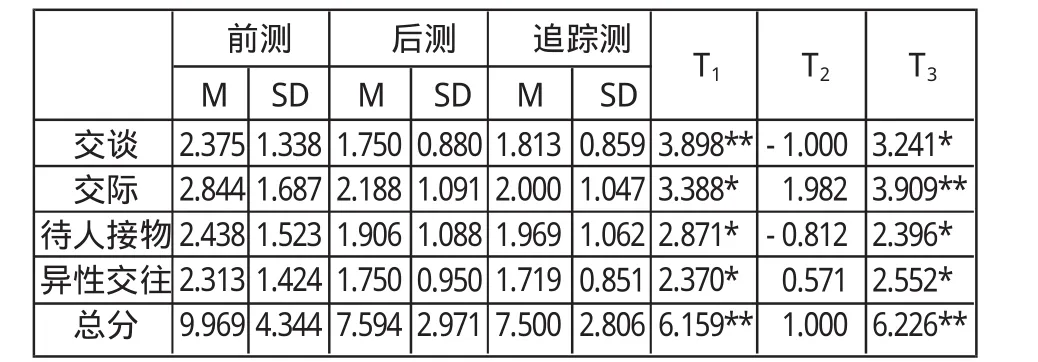

实验组的三次测量分数差异配对样本T检验结果见表5。

表5 实验组三次测量分数差异

由T1可知,实验组被试经团体辅导后的人际关系总体水平有了显著提高,其在交谈、交际、待人接物、异性交往四个维度上的分数变化与辅导前比较达到了显著水平。结合前面实验组与对照组后测在交谈、待人接物及人际关系的总分上差异显著的结论,同时与对照组进行的比较排除了成长等因素的影响,说明实验组被试分数的提高是团体辅导作用的结果。证明团体辅导对改善班级同学人际关系方面有立即性效果。由T2可知,实验组被试在辅导后一个月在各因子及总分方面虽有所变化,但差异程度并没有达到显著性的水平,这表明团体辅导的效果在辅导结束一个月后仍然有效,被试的人际交往水平没有显著变化,仍处于较好的发展状态之中。证明团体辅导具有持续性效果。综合T1、T2、T3可知团体辅导具有立即性效果和持续性效果。

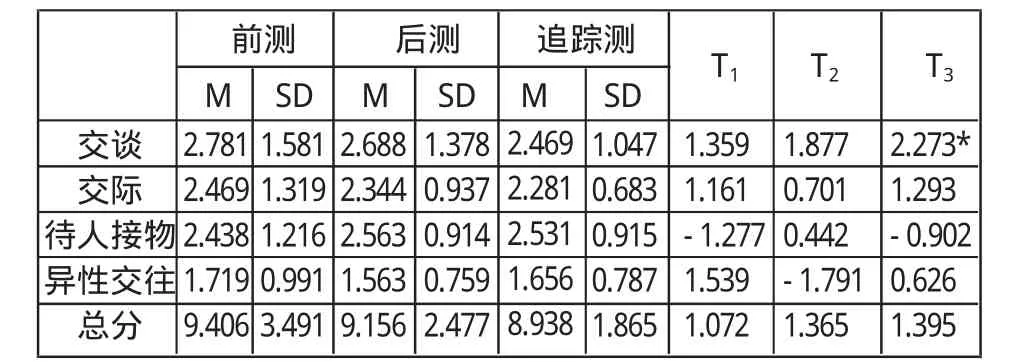

对照组三次测量分数差异配对样本T检验结果见表6。

表6 对照组三次测量分数差异

由表6数据可知,对照组在后测中,待人接物维度分数略有上升,交谈、交际、异性交往及人际总分方面分数略有下降,对数据进行差异检验,表明人际关系总体水平及其各维度分数没有显著的变化。而对照组在追踪测量中,人际关系总分及其各维度分数虽略有变化,但并未达到显著性的水平。这表明对照组在在追踪测量这段时间内,被试的人际关系水平并未有显著进步。而对照组在前测与追踪测的比较中发现,随着新生入学时间的增加,陌生感的消失,不实施干预,被试的交谈能力也会有所提升,但这种变化未对本研究结果产生影响。

(五)被试自我评价与他人评价

实验组被试对团体辅导效果进行自我评价,评价分为4个等级:效果很明显、效果较明显、效果不明显、完全无效。32人全部参加了评价,其中24人认为效果很明显,约占75%;7人认为效果较明显,约占21.9%;1人认为效果不明显,约占3.1%;无人认为完全无效。被试反馈的主观评价中,绝大部分成员都表示团体辅导对沟通技巧、人际交往等方面是有效果的,并表示愿意再参加相关的团体辅导。对实验组被试进行追踪测量的同时,对实验组班级的辅导员、班导师、任课教师进行了解和调查,他人反馈评价为:班级同学在日常的学习和生活中有很多积极的变化,学生参加集体活动较其他班级更为积极,参加活动的数量及效果均超过其他班级,班级同学之间的交往也比较积极,班级同学之间的关系也较为融洽。

三、研究结果讨论

辅导员运用团体辅导改善班级同学人际关系水平有立即性效果和持续性效果。本研究主要是辅导员运用团体辅导从思想政治教育的角度提升整班同学的人际关系水平。通过对团体辅导记录册、观察员记录表、团体反馈表等材料进行分析,本研究提取出促进班级学生成长的辅导技巧,并依据此分析本研究中的有效因子和不足之处。

(一)团体辅导创造的凝聚力,为被试提供了情感的支持

体现团体凝聚力的指标有团体成员的主动参与程度、出勤率、信任程度、鼓励关怀程度等。随着团体活动的推进,被试从陌生到相识、相知,从而创造团体的凝聚力,使成员产生安全感和归属感。创造出一种被保护、被理解的环境,团体成员可以将压抑在内心的消极情绪发泄出来,可以得到其他同学的关心和安慰。这种情感的支持可以帮助学生释放自己,更清楚地认识自己,能够让团体成员放松自己、减少心理防卫、相互帮助、共同面对问题,为提升人际关系水平打好基础。

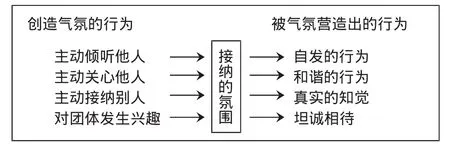

(二)团体辅导营造的接纳气氛,促使被试尝试积极的体验、发展适应的行为

团体成员初入团体会产生很多焦虑、害怕等防卫心理。被试担心自己能否被别人接纳、会不会受到伤害、会不会真正得到帮助等等。团体营造的接纳气氛使成员能够真实地对待他人、接纳自我。

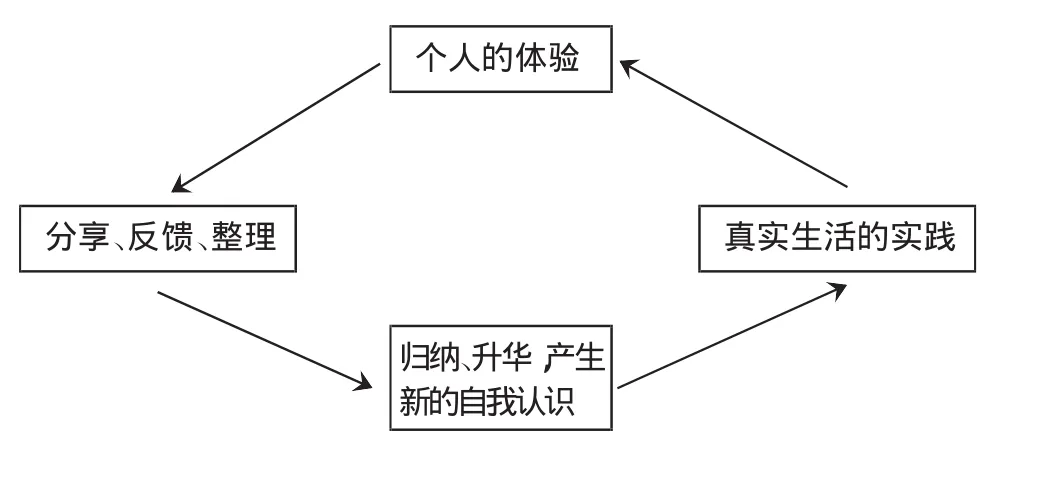

由图可见,团体创造出接纳支持的气氛后,团体成员也会产生积极的行为。团体成员开始尝试积极的体验:享受相互关心、相互爱护、相互帮助的友好情谊。同时团体成员开始尝试发展适应的行为:成员相互之间学习交流经验、模仿适应性行为、学习人际交往技巧等。团体促使个体产生尝试积极的体验、发展适应的行为,会改变个体对人际关系的看法,在现实的人际交往中产生积极的态度和健康的行为[8]。

(三)团体辅导引发的自我重认,帮助被试重建理性的认知

团体成员在团体中开放自我,自由表达自我的经历感受,真诚地与他人交换彼此的情感和看法,通过别人的反馈,更深入地重新认识自我。

由图可见,团体辅导是个体认识自我的过程。团体辅导使个体有机会了解自己的另一面,即自己不觉察,甚至不易被自己接纳的一面,并在团体中公开表露这一面。团体辅导可以帮助个体建立新的自我认同模式和对他人的接纳态度,改变过去非理性的信念,建立合理的认知和信念[8]。

(四)辅导员掌控团体辅导的专业技能有待提升,团体辅导方案需进一步改进

辅导员的专业背景一般为思想政治教育类,对于借助团体游戏这种载体进行思政教育的方法还不熟练,在组织团体活动中难免会沿用熟悉的方式掌控活动,与专业的心理健康教师相比专业技能不够,会对团体辅导的效果产生一定的影响[9]。同时作为思政教育工作的新尝试,团体活动方案应与专门的以咨询和治疗为目的的团体辅导方案有所区别,活动应以操作简单、易于理解、参与性互动性强的内容为主,这样也可以弥补辅导员专业技能方面的不足。

四、研究结论

首先,辅导员运用团体辅导可以显著改善整班大学生人际关系水平,可以显著提升学生的交谈能力和待人接物能力,团体辅导应用于大学生思想政治教育具有可行性;其次,团体辅导的成长因子主要为团体的凝聚力、接纳的气氛和自我重认;最后,辅导员掌控团体辅导的专业技能需进一步提升,团体辅导方案设计应选择更适合辅导员操作的活动内容。

[1]教育部思想政治工作司.大学生心理健康教育读本[M].北京:高等教育出版社,2007:30.

[2]欧晓霞,曲振国.大学生心理健康[M].北京:清华大学出版社,2006:199.

[3]李静.大学新生适应不良问题与心理调适的对策探析[J].思想理论教育导刊,2013(1):118-120.

[4]汪伟,谢玉兰.人际交往团体辅导在地方高校的应用[J].中国健康心理学杂志,2008(8):848-850.

[5]郑凯,何元庆.团体心理辅导改善大学生人际关系的实验研究[J].中国健康心理学杂志,2009(8):985-986.

[6]郑日昌.大学生心理诊断[M].济南:山东教育出版社,1999:234.

[7]赵君,李焰,李祚.叙事取向团体辅导对大学生自我认同的干预研究[J].心理科学,2012(3):730-734.

[8]樊富珉.团体咨询的理论与实践[M].北京:清华大学出版社,1996:103-118.

[9]高丽芳.团体心理咨询技术与心理健康教育教学设计[J].沈阳师范大学学报:社会科学版,2013(6):138-141.

G444

A

1674-5450(2014)05-0154-03

2014-04-11

大连理工大学2012年度教育教学研究基金项目(JXYJ2012022)

郭玉铸,男,辽宁大连人,大连理工大学城市学院党委书记、副教授,技术经济硕士;王帅,男,辽宁锦州人,大连理工大学城市学院大学生心理健康教育中心主任、副教授,思想政治教育硕士。

【责任编辑 赵 伟】