心理资本与区域创新活动:来自我国地级市的实证研究

钱晓烨,杨百寅,迟 巍

(1.四川大学商学院,四川 成都 610023;2.清华大学经济管理学院,北京 100084)

一、问题的提出

创新活动是创造性、革新性的活动,是目前任何机器都无法代替人完成的活动。在分析我国创新活动与创新活跃地区如美国、日本的差距时,与创新者相关的因素正日渐受到重视。蕴含在创新者身上的知识、技能(人力资本)以及社会关系(社会资本)都被证明能够解释创新密集度的差距[1-2]。但创新者的心理特征(如美国人敢于冒险、勇于挑战,日本人坚韧不拔、百折不挠)对区域创新活动的影响,长期以来没有引起足够的重视。

近年来,丰富的研究发现,积极的心理因素是一项有价值的资本,自信乐观、坚韧不拔的个人在收入、劳动生产率、教育结果、工作绩效等方面都有更好的表现[3-8]。

相对于其他活动,心理因素对创新活动的影响更为重要。这是由于创新活动往往难度大,风险高,具有更高的挑战性。然而,国内外针对区域层面的心理资本与创新关系的研究鲜有出现,缺乏系统的实证研究。Lozano和Arenas(2007)以硅谷和波士顿128号公路(著名的创新科技园区)为案例,阐述了一个地区承受创新中的挫折、失败的能力有助于保持这些地区的创新动力[9]。赵向阳等(2012)的研究开创性地论证了一个国家内成员共享的价值观和习惯对创新活动有积极的正向作用[10]。但这份研究以国家为研究对象,对于中国这样的大国内部不同区域间的价值文化差异和创业活动差异没有进行深入探讨。

研究心理资本与区域创新活动的难点是如何从区域层面对心理因素进行定义和衡量。事实上,由于心理因素具有相互影响和相互感染的特点,通过人们的社会交往,很容易在一个地区形成相似的心理特征。世界范围内的一项调查显示,美国和欧洲人具有不同的心理。在美国,只有30%的人认为,贫穷是与生俱来的、由运气决定,约60%的美国人认为贫穷是因为懒惰和缺乏意志力,努力会改变命运。然而,在欧洲,这两个比例分别为60%和35%[11]。作为幅员辽阔的国家,我国不同区域间形成了相近的态度、信念和价值观。如两浙地区以自强、敢闯、坚忍不拔闻名,粤闽地区信奉“爱拼才会赢”,而上海、北京则表现出更高的集体自我效能①《闽商帮:爱拼才会赢》,福建省闽商文化发展基金会,http://minshang.sonhoo.com/bamin_text-671.html,2011-2-16;《浙商精神新升华,浙江三家企业发展新兴产业的启示》,浙江在线新闻网站,http://zjnews.zjol.com.cn/05zjnews/system/2011/08/30/017804588.shtml,2011-8-30;《地域文化对中国各地区民众的影响》,http://blog.sina.com.cn/s/blog_62f859320100m21m.html,2010-10-25。。已有文献讨论了我国地域集体价值观、地域性格特征和共同的心理控制源对区域经济发展的积极影响[12-13]。但地区心理差异在创新活动中的作用还未见讨论。创新是经济持续发展的重要动力,为了更加深刻地识别区域经济发展和创新的前因变量,我们需要实证地探究并检验心理资本的作用。

本研究将首先采用心理资本的概念定义区域心理因素;其后分析心理资本与人力资本相互作用影响区域创新活动的两种可能的机制;采用全国性的调查数据,我们展示我国区域心理资本的空间分布,并对两种机制进行实证检验。

二、理论基础与研究假设

(一)集体心理资本

1.心理资本:在众多对心理因素的研究中,学者们使用了不同名称表达相似的概念,如,个体资本(personal capital)、心理资本(psychological capital)、软技能(soft skills)等[3,5,14]。采用“心理资本”这一名称,一方面能够清晰表明这一概念侧重于个体心理的特质,与性格(长期不变的个体特征)、情绪和情感(很短期波动性较大的心理因素)等因素相区分;另一方面,与人力资本和实物资本的概念类似,“心理资本”强调个人心理特质的可投资性及收益性。

目前对心理资本的定义有两种思路。在经济学文献中,Goldsmith等(1997)最早将心理资本定义为对个体生产率产生作用的个性特征,包括对自我的认知、对工作的态度、价值取向以及对生活的整体展望[3]。在组织行为学研究中,心理资本的定义脱胎于积极心理学,最为广泛接受的定义由Luthans等(2007)提出,他们认为心理资本是自我效能、乐观、希望、坚韧这四项要素的集合[15]。

乐观自信是最明显的积极心理因素。Seligman和Csikszentmihalyi(2000)在归因理论的框架下定义了乐观[16]。他们认为,乐观者对正面的事情进行内在的、稳定和普遍性的归因,对负面的事情则归因为外部的、不稳定且特定性(具体)的原因。因此乐观者是内控型人,相信自己能够掌握命运,并为发生在自己身上的事情负责。反之,那些认为自己的生活被外界力量控制,发生在其身上的事情不应或较少应由自己负责的人,就是心理控制点(locus of control)在外部的人,即外控型人。

自尊(self-esteem)是指个体对自我能力和自我价值的一种评价性情感体验。具有更高自尊的人认为自己是有价值的个体,即使认识到自己的不足,也依然欣赏自己;而自尊较低的人则对自己缺乏尊重,认为自己没有价值,能力不足或作为一个人有严重的缺点。Hewitt等(2002)认为自我价值评估以及自我效能是自尊的重要组成部分[17]。在目前的文献中,心理资本包括的要素还有希望、坚韧性(resilience)、坚持不懈(persistence)、感恩等[4,16,18]

2.集体心理资本:对集体心理资本的研究还刚刚起步。社会认同理论(social identity)指出一个社会组织会形成相似的价值判断,一个社会群体会形成共同的认知和心态[19]。Bénabou和 Tirole(2006)注意到,在一个区域会形成共同信念(collective beliefs),他们论证了欧洲、美国对“努力是否终将有回报”有不同信念,这可以解释这两个地区的公共福利政策差异,他们认为信念是通过影响人们的投票行为而对地区的税收、福利政策产生影响的[11]。社会学习理论解释了共同社会心态形成的过程,个体在所处的环境中通过与他人交往,对他人行为进行模仿,逐渐形成自身个性、心理认知的过程。通过在交流中形成共同的信念,以及通过对模范人物的心理、个性特征的模仿和学习,一个群体的人们往往会具有共性的心理特征。

集体心理资本的概念由Walumbwa等(2011)正式提出。他们认为集体心理资本是一个群体所共享的心理状态。这些心理状态具有个体心理资本所具有的四个要素特征。他的研究证明了集体心理资本在真实型领导力、组织绩效和组织公民行为之间起到中介作用[20]。

(二)理论基础:内生增长理论

内生增长理论认为技术进步并不是凭空产生,而是由于经济中的个体对市场刺激做出反应,有意识地进行创新活动而导致的。因此,技术水平内生地受到了产出投入变量的影响[21-22]。内生增长模型中的点子生产函数δHAA②是一个地区所有创新人员的人力资本存量;为生产率系数,代表了在现存的知识技术总量下,人力资本投入对技术创新的边际产出;是知识技术的总量。描述了一个地区的技术进步受到该地区创新人员人力资本存量的正向作用,表现为 是HA的递增函数,这一函数被经常性地用以描述人力资本对创新活动的直接作用。

创新活动既是个体又是群体性的经济行为之一,相对于其他活动而言,心理因素在创新活动中的角色更为重要。一方面,创新能力是人的能力,与其他产出活动相比,创新产出无法由任何机器代替。因此科研人员在创新中的作用更为关键,他们的心理因素对活动结果的影响更大。另一方面,创新活动往往难度大,风险高,具有更高的挑战性。这对个体心理素质的要求也要高于日常活动。

我们在罗默的内生经济模型中引入心理资本Rj,反映积极的心理因素对区域技术进步的作用。当科研人员j的心理状态对其创新过程直接产生影响时,“点子”生产函数变为:

(三)心理资本对区域创新的作用机制

本文探讨心理资本作用于创新可能存在的两种机制:

机制一:心理资本促进人力资本的积累,进而促进创新

人力资本作为知识、技术和经验的凝结,对创新行为有着积极的促进作用。知识、技能和经验对于个体产生新奇而适当的想法,面对挑战提出创造性解决方案必不可少;同时,推动新想法实现也要求员工具有必要的人力资本[23]。将创新行为看作是员工的工作方法和知识的积累,是运用知识、技能的产出。个体所累积的专业知识越多,提出解决问题的方案更多、从而创新性行为发生的频率也越高。

在人力资本的积累和作用发挥的过程中,积极、乐观、自信、坚韧的心理资本发挥着有效的正向作用。首先,拥有积极心理资本的个体具有更强的学习能力,在学习过程中积累人力资本的效率更高。内控型人由于对自己的能力更具有信心,对问题的解决具有更积极的预期,因而在问题解决能力和学习能力上都更强[24]。同时,积极的心理可以加强人们对成功的渴望,促进他们采用相应的计划成功地解决问题。具有更积极心态的人能以更宽广的角度看待问题,从而能够更有创新性地提出更多更好的问题解决方案[24]。其次,更加积极、乐观的预期使个体更容易为了实现自己的目标而努力,从而进行必要的人力资本投入;第三,心理资本更强的个体对人力资本积累过程中的积极成果欣然接受,对不利的结果更为宽容,对未来的预期充满希望,这促使他们做出接受教育的决策并坚持下去[25]。Coleman等(2003)和Piatek等(2011)的研究发现,面对是否接受高等教育的决策时,内控型人对人力资本投资带来未来高收益的预期更加乐观,因此更倾向于接受高等教育[26-27]。Heckman 和 Rubinstein(2001)的研究表明,心理素质更强的学生辍学率更低[4]。由此,我们拟提出研究假设:

假设1:人力资本在心理资本和创新之间起到中介作用,心理资本对创新的作用通过人力资本来实现。

机制二:心理资本激发人力资本在创新中的作用发挥,从而提高创新

人力资本所具有一项重要特征是人力资本的产权特征,即人力资本的“所有权仅限于体现它的人”[28],具有天然的产权私有性。人力资本作用的发挥受到所有者的主观意愿和行为决定。当人力资本所有者感到人力资本的使用不符合个人意愿,可以“关闭”部分或全部人力资本[29]。当“人力资本的产权权利一旦受损,其资产可以立刻贬值或荡然无存”[28]。人力资本的产权特性决定了知识、技能、经验对创新行为的影响,由个人的主观意愿决定,具有能动性,“人力资本只可激励不可压榨”[29]。

在运用知识、技能和经验进行创新行为的过程中,个体的心理资本发挥着重要的调节作用。创新个体所具有的人力资本在多大程度上发挥作用,受到主观心理因素的影响。积极的心理资本通过激励人力资本作用的发挥,对人力资本与创新行为的关系产生影响。对自己的能力更有信心,知识和技能的运用更为充分。一方面心理资本更高的人对自己的能力更有信心(自尊),而自尊作为一种激励敏感特征(incentive-enhancing trait)会促使个体在同样的激励条件下更充分地运用知识和技能、带来更高的产出[30-31];另一方面,乐观的个体将积极的结果归因于自己的努力,相信自己是创新结果的控制者,根据期望理论,创新的回报和奖励期望的结果对这类型的人激励更强,因而他们的人力资本得到更充分激发。此外,更高的坚韧性也促使个体在创新活动遭遇挫折和困难时,不会将人力资本“关闭”或减弱。已有学者论述物质激励以及声誉激励有助于提高创新人员在从事研究活动中的能动性,将其所拥有的人力资本更好地运用于创新活动[32]。因此,我们提出如下假设:

假设2:心理资本强化人力资本和创新行为之间的关系。即,人力资本和创新行为之间的正相关关系在高心理资本情况下中表现得比低心理资本情况下更为强烈。

三、研究设计

(一)数据来源

衡量创新活动常用的指标是专利申请量和授权量。借鉴前人研究,本文采用专利申请量的指标衡量区域创新活动[34-35,33]③由于我国的专利审批采取分地受理、集中审批的机制,专利从申请到审批可能经历较长的时间,因此,采用专利审批量衡量创新活动具有较长的时间上的滞后性。我们还尝试收集R&D投入、发明专利申请量等指标,其中发明专利申请量缺失数据较严重,R&D投入的统计口径有较大出入。,数据收集自各地级市的统计年鉴、科技年鉴和年度政府工作报告。剔除掉没有专利申请量数据的21个城市,我们最终收集到104个地级市的专利申请量作为区域创新的衡量指标。为弥补专利申请量侧重衡量创新数量而非质量的不足,我们还收集了优秀专利发明人的指标衡量区域创新活动,数据来自于《专利发明人年鉴》④考虑到年鉴的篇幅限制了单独一年一个地区优秀发明人的数量,我们采用了2003-2006年四年中的各地区专利发明人总数衡量一个地区的创新活动的质量。由于估计结果与采用专利申请量衡量的模型十分一致,受限于篇幅,文中没有报告这些结果。。

心理资本和人力资本的数据都来自于2006年的《全国城市居民综合社会调查》(CGSS)⑤2003至2008年,CGSS共进行了五次调查,分别为2003年、2004年、2005年、2006年及2008年。2008年后进行了两次调查。。2006年的调查在严格随机抽样的基础上,访问了全国28个省市(未包括宁夏、青海及台湾省)125个地级市(地区),500个街道(乡、镇),1000个居(村)委会、10000户家庭中的个人,收回有效数据10151条。根据以往文献,我们选择平均受教育年限衡量人力资本[35],按照受访者所在地区,以取平均值的方式汇总至地(市)一级。为确保实证结果的稳健性,我们还选择了不同学历水平人的比重及在职培训时间衡量人力资本,人力资本不同的衡量指标对分析结果没有产生显著影响.由于篇幅限制,文中报告的是平均教育年限这一指标估计的结果。

模型中的控制变量,包括年龄、性别、家庭收入、个人收入都来自于CGSS2006。在空间分析过程中,绘制空间地图和进行空间回归需要大量的地理信息数据,包括地区边界数据、城市中心点经纬数据等,都来自于国家基础地理信息系统。

(二)心理资本的衡量

由于心理因素难以直接观察,问卷调查成为最常用的测量方法。Luthans等(2007)开发了针对工作场所的24个问题的心理资本问卷,得到了我国学者的广泛采用[8,16]。但这一量表主要在企业中采用,未被纳入大型社会调查问卷中。

目前被应用到大型社会调查中的衡量心理资本的问卷主要有Rotter在1966年开发的内控-外控量表和Rosenberg在1979年开发的10点自尊量表。这两者都被纳入美国国家青年综列调查(NLSY),前者还被纳入美国国家教育综列研究(NELS)。Goldsmith等(1997)指出在社会调查中采用这两个问卷衡量心理资本的有效性和测量误差都在可控范围内,这两个量表在研究中得到了广泛的采用[3,36]。

《中国综合社会调查》与NLSY和NELS类似,都是全国范围的大样本调查。其中2006年的问卷中,询问受访人对于影响个体成功的因素的看法,与Furnham(1986)在Rotter量表基础上开发的40个条目的心理控制点量表十分类似[37]。问题是:“在您看来,以下各因素对一个人获得事业成功的重要性如何?”受访者对给出的14个因素从“非常重要”至“非常不重要”的打分。我们采取因子分析,对十四个测量条目提取了代表内控-外控的因子以衡量心理资本。验证性因子分析表明两个维度具有很好的区分效度。内控性的条目与个人自身努力、内在动机相关,包括“有进取心/事业心”、“努力工作”、“个人的聪明才智”、“自己受过良好的教育”;外控性的条目是不受个人控制的外部因素,包括“天资与容貌”、“年龄”、“性别”、“出生在好地方”、“命运”。我们根据这些因素构建“内部归因”和“外部归因”两个指标,前者的Cronbach's alpha为0.880,后者为0.897。进行反向处理后,内部归因的评分越高,表明内控性越高,即心理资本越高。

借鉴 Guthrie等(2000)的研究,我们采用CGSS问卷中受访者对自己在经济社会中相对地位的评价衡量自尊[38]。受访者对自己的经济社会地位在群体中所处的相对位置(上层、中上层、中层、中下层还是下层)进行评价,该评价反映了受访者对自己能力、地位的自信。由于社会经济地位与个人收入水平有很大的关系,在后面的回归分析中,我们对个人的年收入水平进行了控制。

四、实证结果

(一)创新的区域分布

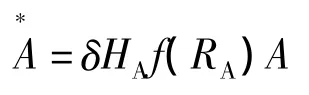

我国是一个幅员辽阔、经济社会发展存在较大地区差异的国家[39]。本文收集了我国104个地级市的创新数据,绘制了我国2006年省、地(市)的创新活动地图。在图1中,底层绘制了31个省的创新分布地图,颜色越深的区域即创新活动更密集的省份。地图上层绘制了我国104个地级市(地区)的创新数量,以专利申请量作为衡量指标。用圆圈的大小代表地区创新密度的高低。

观察图1有几点发现,首先,省一级地图中,颜色最深、即创新活动最密集的地区为北京、上海和东部沿海地区;中部省份及西部的陕西、四川两省,创新也较为活跃,处于第三层级。总体来看,我国北部地区、以及西北、西南地区,创新活动较不活跃。值得注意的是,安徽、江西两省,被创新密集地区环绕,但创新活动处于最低一层级,表明我国的创新活动存在一定程度上的空间聚集负效应。

图1 地(市)一级、省一级专利申请量的空间分布(单位:件)

其次,观察上层地市一级的创新地图可以发现,地市一级创新活动的空间分布与省一级的分布模式十分类似,代表创新密度最高的大圆圈在沿海、京沪一带密集排列,显示这些地区是我国创新活动密集带。此外,地图显示,中西部省份创新密集城市主要为省会城市。而沿海地区除省会城市之外,其他地级市的专利申请量也较多⑥我们还采用了每个地区的优秀发明人数量作为创新产出的衡量变量,绘制了创新的空间地图。分布图显示,沿海地区的优秀发明人数量依然是全国前列,但中西部地区与东部沿海地区的差距缩小。受篇幅限制,地图没有在文中展示。。

(二)心理资本的区域分布

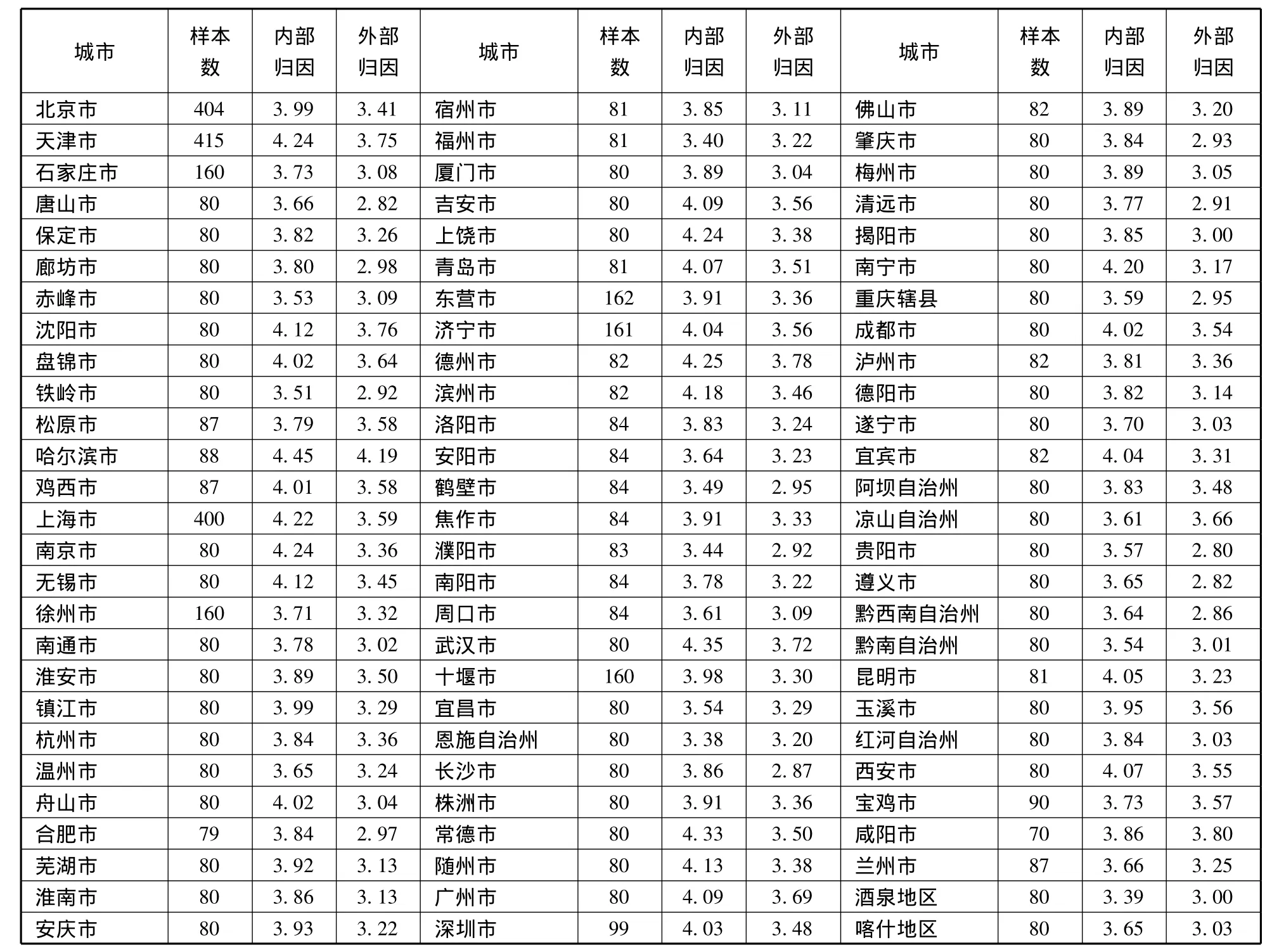

表1列出了125个地级市中部分城市的受访者对成功内部归因和外部归因的评分。从表中可以看出,首先,受访者对成功归因于内部原因还是外部原因的评分呈现出负向关系。除了个别城市之外,多数城市的受访者如果对成功内部归因评分较高,如天津、沈阳、无锡、宜宾、昆明的评分都超过4分,则对成功外部归因的评分较低。

同时,内部归因也表现出了一定的区域特征。如东部沿海城市“内部归因”的评分在4以上的城市较多,如天津、上海、哈尔滨、南京、无锡、青岛、南宁。中西部地区的省会城市,如武汉、成都、昆明、西安的居民对内控性的评分也较高。表明这些地区的人更倾向于认为成功主要依靠努力、内在动机、受教育程度等个人因素,其重要性大于家庭出身、先天条件和命运等因素⑦我们采用了t-检验验证了外部归因与内部归因的差异。同时外部归因对创新的散点图显示,外部归因对创新没有明显的线性关系。由于外部归因并不是衡量心理资本的指标,后文不再对外部归因进行分析。。

表1 对成功的内外部归因的地区差异(部分城市)

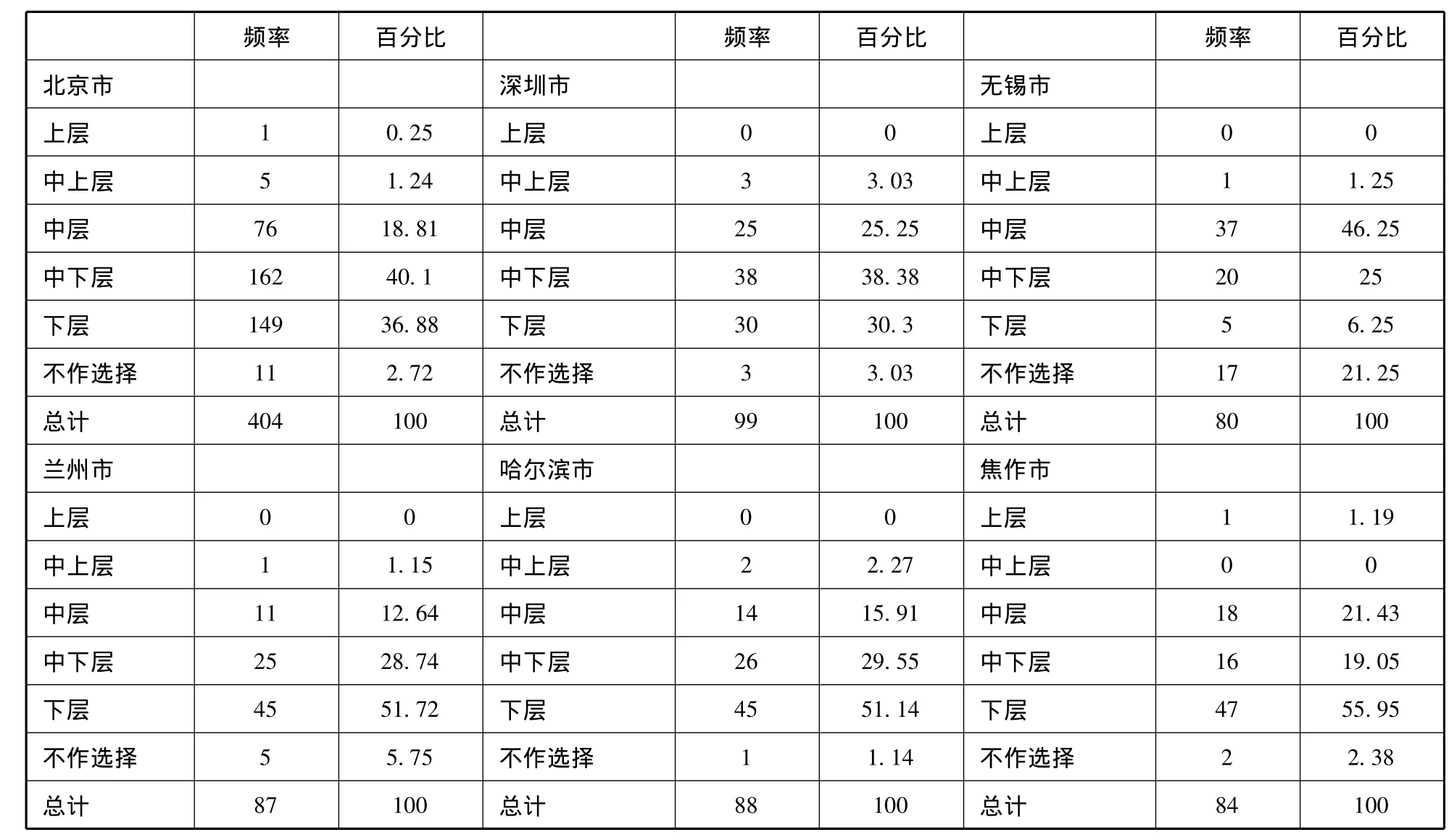

受访者对自己经济地位相对于其他人处于什么层级的判断,可以反映出个人对自我价值的主观态度。在控制个人收入后,可以在一定程度上反映受访者的自尊这一心理资本的要素。表2列出了六个代表城市中受访者对自己社会经济地位的平均评价。北京的受访者中,约80%的人认为自己处于中层以下。这一比例远高于无锡市、深圳市以及焦作市,和兰州、哈尔滨市接近。而北京的平均收入水平远高于兰州和哈尔滨。这也说明个人对自己经济社会地位的评价是一种主观感知,与收入水平不一定完全一致,可能会受到周围环境、个人认知的影响。

表2 对所处的社会经济地位自我评价的区域差异(代表城市)

表3中对不同收入的受访者考察其对自我价值的判断。我们发现,即使是经济收入处于40-60分位和60-80分位的受访者(即实际收入处于社会中层和中上层水平),仍有最大比例认为自己处于社会的最下层(分别有778人和645人)。实际收入处于最高一级(80-100分位)的居民大多数认为自己处于中层和中下层。这反映出,目前我国居民对自己经济社会地位的评价普遍偏低,自信心不足、自尊偏低。

(三)回归分析结果

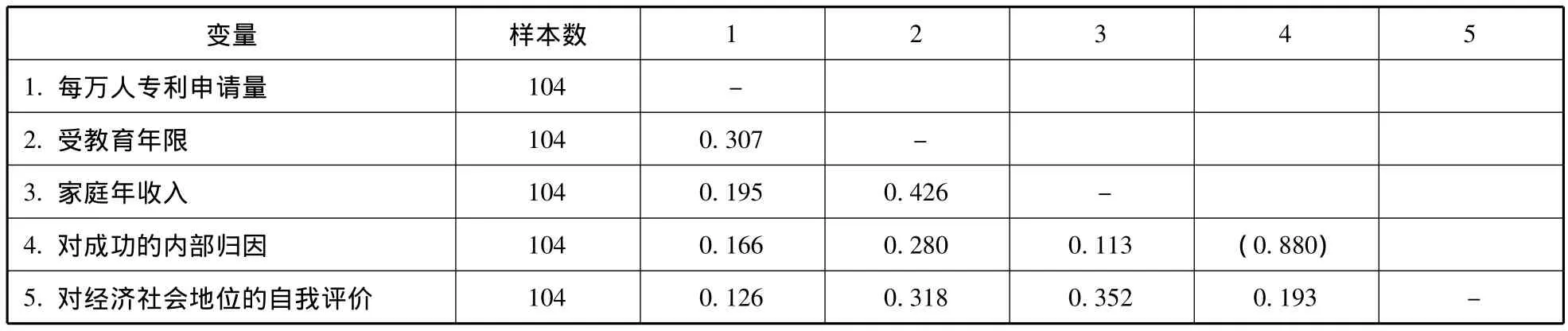

1.心理资本在区域创新中的作用。我们在表4中报告了主要变量的相关系数矩阵。其中主要变量间的相关系数值都小于0.5,相关性在合理的范围内,多重共线性问题对模型的影响不明显,我们对主要回归模型进行的VIF检验也支持这一点。表4在括号中报告,内部归因的不同选项间的Cronbach's alpha值达到0.880,表明受访者对反映内控性的因素的评分具有内部一致性。

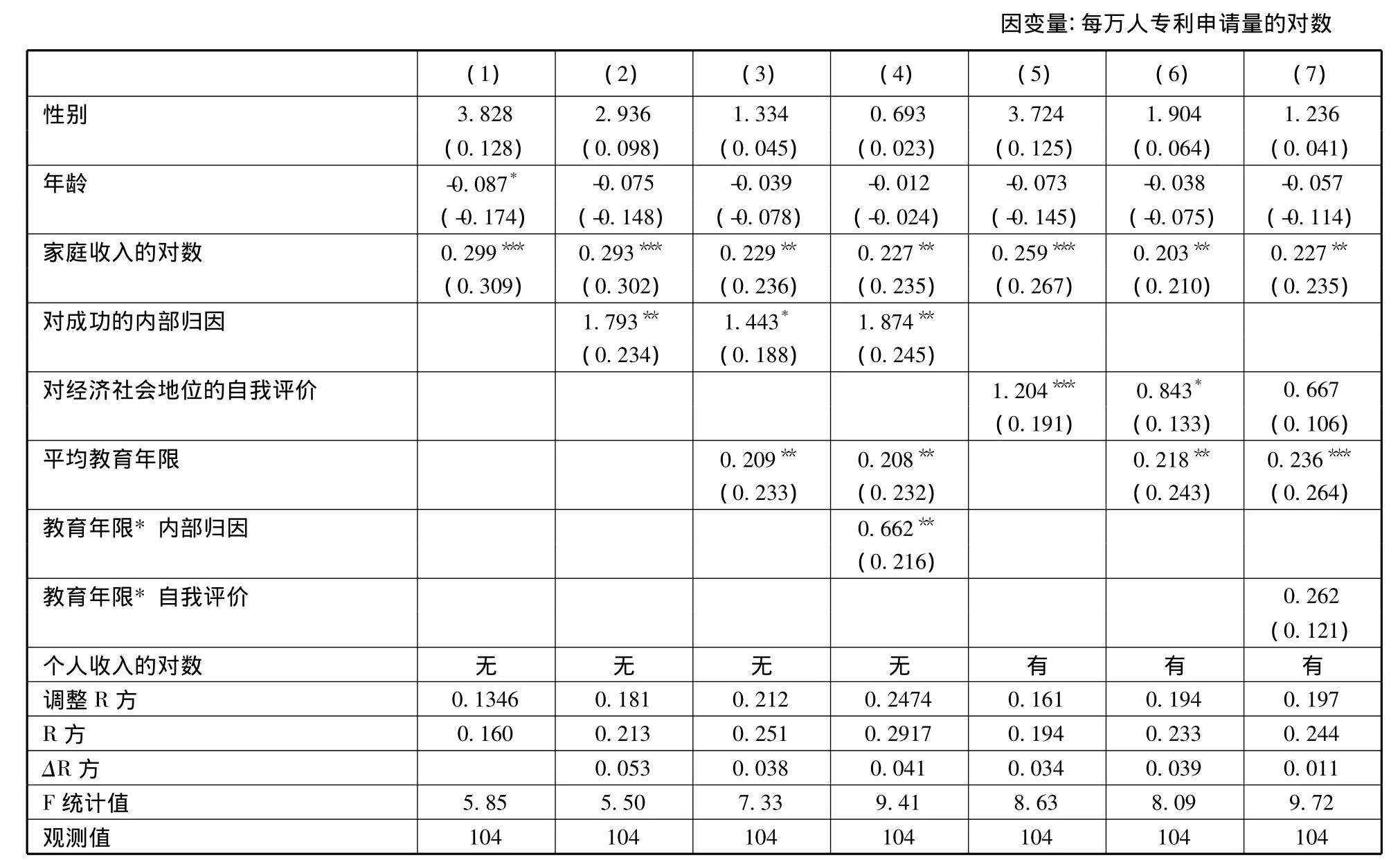

在表5中第(2)列和第(5)列,我们首先报告了心理资本对区域创新的影响。模型(2)中采用了对成功的内部归因作为心理资本的衡量指标。模型(5)采用了对经济社会地位的自我评价作为心理资本的衡量指标。为了确保回归结果的稳健性,我们还采取了优秀专利发明人数的对数作为衡量区域创新的指标,两种指标的估计结果十分一致,受限于篇幅,没有报告在文中。

表4 主要指标的统计描述和相关系数矩阵

回归结果显示,首先,心理资本对区域创新的回归系数显著为正。说明心理资本对创新有着显著的正向作用。对成功内部归因的评分越高的地区,每万人专利申请量越多,创新活动更为密集,创新活动的质量也越高。内控性的评分每提高0.1分,每万人专利申请量增加约18%,心理因素对区域创新活动的影响程度较大。

表5 心理资本、人力资本与区域创新(OLS估计)

考虑到对自己经济社会地位的评价在很大程度上受到个人实际收入水平的影响,我们采用“对自我社会经济地位的评价”这一指标衡量心理资本时,在控制变量中加入了个人平均年收入,由受访者的上月工资收入乘以12和年经营性收益加总得出。“对自我经济社会地位的评价”对区域创新的作用也显著为正。从回归系数的绝对值来看,自尊这一心理因素对创新的影响小于内控性的影响。在控制了个人收入的情况下,受访人对自己社会经济地位的评价对专利申请量的回归系数为1.204。加入心理资本的衡量指标后,模型的R方显著增加了0.053和0.034,表明加入心理资本后,模型对我国区域创新活动的解释力增加了。

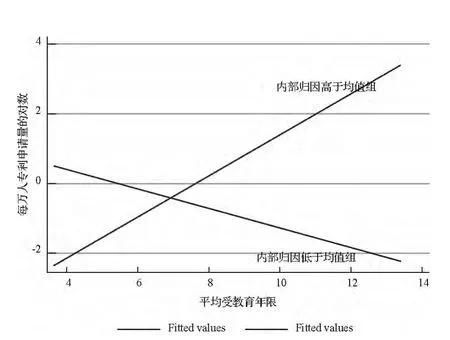

图2 心理资本与人力资本交互影响区域创新

2.对心理资本影响创新的两种作用机制的检验。表5检验了心理资本影响创新的两种机制。首先,在加入了衡量人力资本的平均教育年限指标的模型(3)和模型(6)中,人力资本对区域创新的估计系数显著为正,相比(2)列和(5)列,心理资本的估计系数值分别下降了0.35和0.36,心理资本估计系数的显著性也下降了。模型的整体R方提高了0.038和0.039,这些结果表明,人力资本中介了心理资本对区域创新的影响,心理资本对区域创新的作用,有一部分是通过影响人力资本积累从而作用于区域技术创新的。实证假设1得到了验证。

其次,在模型(4)和模型(7)中,人力资本和心理资本的交互项被引入回归模型,考察心理资本对人力资本与创新关系的调节作用。在(4)中,教育年限与内部归因乘积项的估计系数在百分之五的水平下显著为正;这说明人们是否将成功归因为内部原因,会显著影响人力资本和创新活动间的关系。加入内部归因对区域创新的调节效应以后,模型的整体解释力提高了。以内部归因衡量心理资本,假设3得到验证。图2表明了交互作用影响创新的模式,更高的内部归因评分可以提高人力资本对创新的积极作用,而较低的内部评分却没有积极的效果。

第(7)列中教育年限与经济社会地位自我评价的乘积项估计系数仍然为正,但没有通过显著性检验。这可能是由于个人的经济社会地位与收入有很大关系,而教育水平又在很大程度上决定个人的收入水平。采用“对经济社会地位的评分”衡量心理资本还有待商榷,心理资本对人力资本和创新关系的调节作用还有待进一步验证。

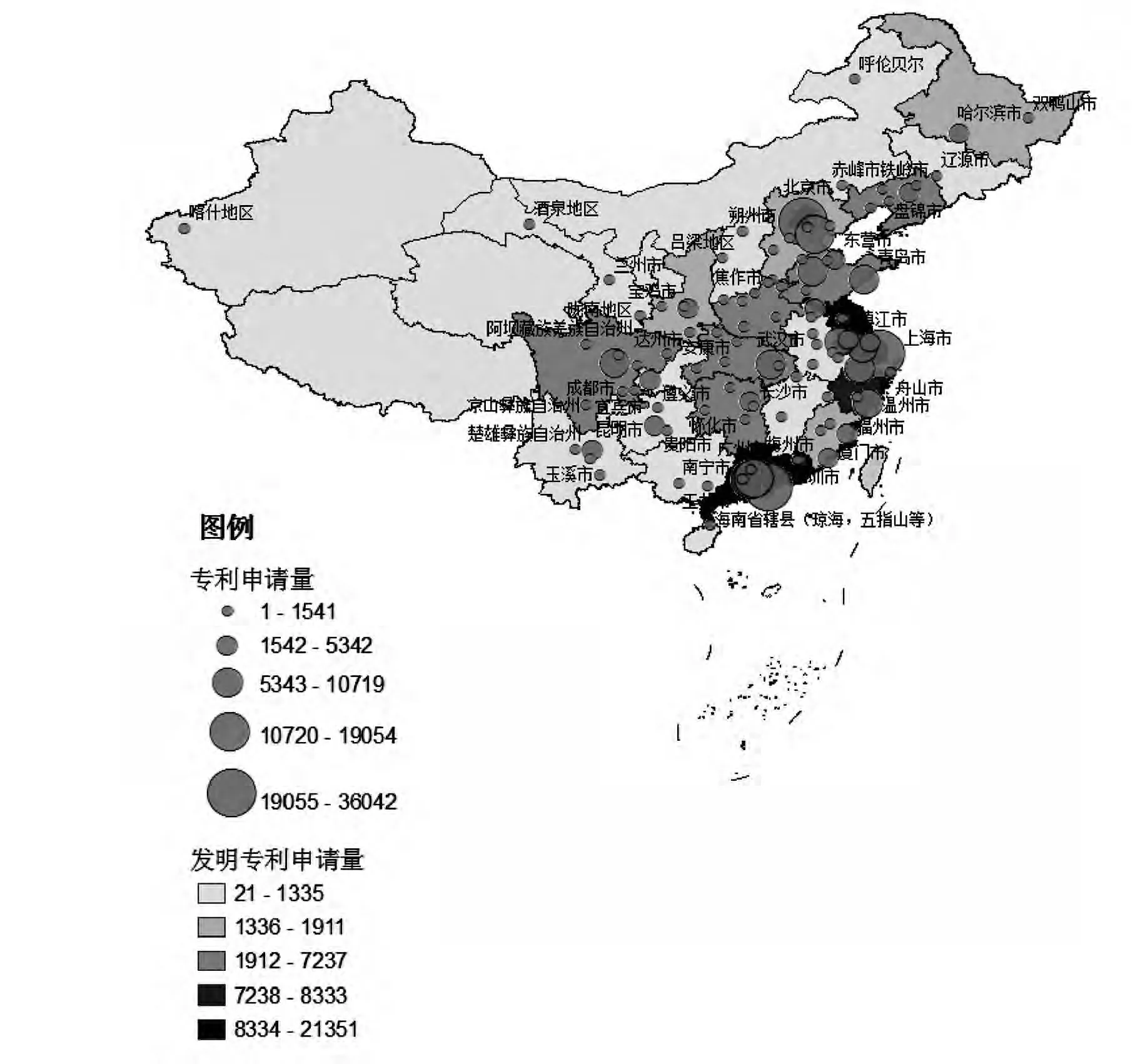

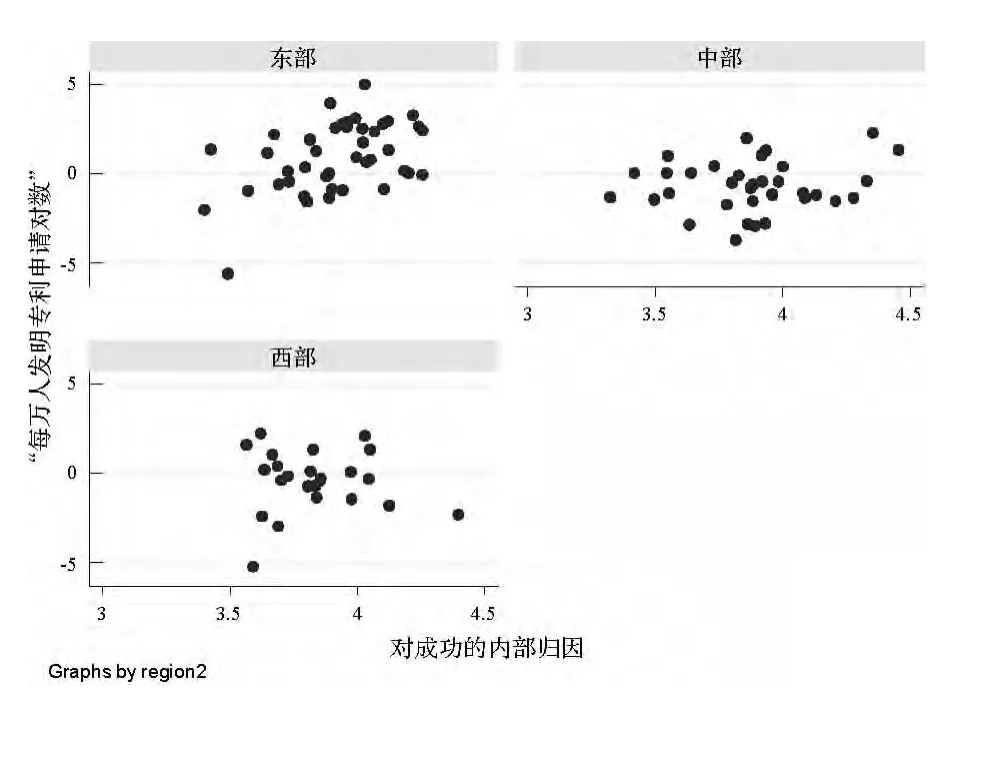

图3 心理资本影响区域创新活动的地区差异性

3.采用空间计量方法的进一步检验。

图1的空间地图显示,区域间的创新活动具有很强的相关性,采用OLS模型估计的结果可能存在误差。我们分东、中、西三个地区绘制了区域创新活动和心理资本的散点图。图3显示出,三个地区心理资本与创新活动的相关性表现出明显不同的模式,这表明,相比OLS模型,空间回归模型是对现实更好的模拟⑧我们对心理资本影响区域创新的模型进行了空间依赖性诊断。空间滞后模型和空间误差模型的拉格朗日乘数都在小于0.01的概率上通过检验。因变量的空间滞后和残差项的空间相关这两种空间效应在3个模型中都存在。而稳健的拉格朗日乘数则表明,相对而言,空间误差模型更适合估计心理资本对区域创新的影响。。

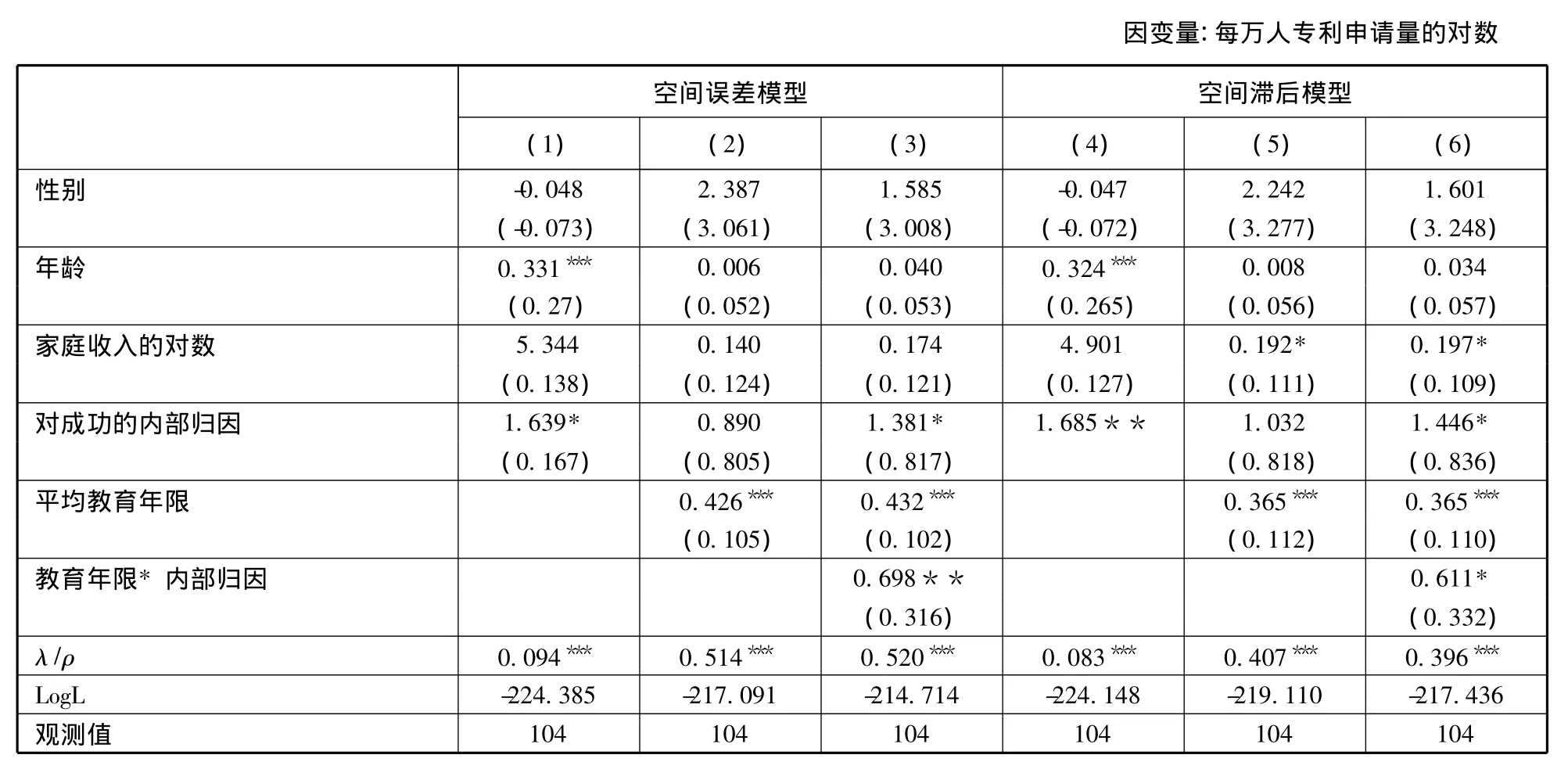

本节采取空间误差模型和空间滞后模型对实证假设进行进一步检验。由于篇幅限制,我们报告了“内部归因”这一衡量指标估计的结果。表6中,(1)-(3)列为空间误差模型的估计结果,(4)-(6)列为空间滞后模型的估计结果。

首先,采用空间模型后,心理资本对区域创新的估计系数依然为正。但系数估计值略微下降,从1.793变为1.639和1.685。同时,估计系数的显著性相比OLS估计也有所下降,这表明采用OLS估计,心理资本对创新的作用被高估了。

与表5相比,模型(2)和(5)中,人力资本的回归系数增加、显著性提高,而心理资本的估计系数不再显著。说明控制了空间异质性和外溢性后,心理资本对创新活动的作用被人力资本完全中介。采用“对经济地位的自我评价”指标也得到了一致的结果。

表6 心理资本、人力资本与区域创新(空间回归模型)

在空间误差模型中,心理资本对人力资本和区域创新活动的调节效应得到了支持。心理资本和人力资本的交互项估计系数在百分之五的水平下显著为正,同时估计系数比OLS的估计系数有所增加。在空间滞后模型中,交互项的估计值边际显著。根据模型空间依赖性检验的结果,空间误差模型是更合适调节效应模型的估计方法,因此,可以认为,OLS低估了内部归因对人力资本和区域创新的调节效应。表6中,表征空间依赖性的相关系数λ和ρ的估计值在各模型中显著为正,说明空间正相关关系的显著存在,支持了采用空间模型进行估计的必要性。

五、研究结论与建议

(一)研究结论与贡献

本研究旨在探讨区域层面心理资本对创新活动的作用。从理论上和实证上本文对两种可能的作用机制进行了研究:1)心理资本通过促进人力资本提升对区域创新产生影响;2)心理资本激发人力资本在创新中的作用发挥,调节人力资本和区域创新活动的关系。

采用全国范围的调查问卷数据,运用空间分析方法,本文发现:1)区域层面集体心理资本存在。一方面,内部归因在沿海地区和中西部地区呈现出明显的区域差异;另一方面,我国居民普遍低估了自己的经济社会地位。2)心理资本对区域创新活动有显著的正向作用,传统的OLS估计会低估这种正向作用。3)人力资本中介了心理资本对区域创新活动的影响。心理资本作用于创新的主要机制是通过影响人力资本实现的。4)心理资本对人力资本和区域创新活动的调节作用得到了部分验证。

本研究的贡献在于:首次将心理资本作为影响区域创新活动的因素进行分析;在区域层面衡量了我国心理资本;从理论上分析、实证上验证了心理资本作用于区域创新的两种机制。

(二)政策建议

结合本研究的主要结论,我们提出几点建议:

1.培育和提高自尊自信、积极向上的社会心理。本研究结果表明,相比实际情况,我国居民普遍低估了自己的经济社会地位。同时,许多地区居民倾向于认为成功与努力关系不大,而是取决于命运、家庭出身。不自信、不乐观的负面心理会可能会对经济活动,如失业、教育结果、公共政策产生负面影响(Benabou和Tirole,2005;Goldsmith等,1997;Heckman 和 Rubinstein,2001)[40,3,4],因此培育和提高积极乐观的社会心理十分重要。本研究发现积极心理资本存在区域差异。因此,可以针对不同地区,采用媒体和舆论等多种方式进行引导和塑造,培育和提高我国居民的积极心理资本。

2.重视创新潜在人才的心理资本开发。本研究结论表明,心理资本作用于创新的一个重要机制是提高创新者的人力资本积累,从而贡献于一个地区的创新。对处在受教育阶段的创新潜在人才进行心理资本的开发,将有效提高整个国家或地区创新密集度的根本举措。早期积极心理资本的开发,可以使创新潜在人才在学习过程中积累更多人力资本,掌握创新所需的前沿知识和技能,从而推动创新的实现。早期的心理资本开发对现行的教育方案提出挑战,教育不仅应重视传授知识,更应重视培养学生的自信乐观、坚忍不拔的心理特征。

3.倡导社会对科技创新人员的尊重。本研究发现,创新活动取决于人力资本和心理资本的交互效应,当心理资本较高,人力资本的作用发挥更充分,人力资本对创新的正向作用更强。乐观积极、坚忍不拔的态度往往在人的早期形成,因此,提高当前创新人员的心理资本重点在于提高他们的自信心。一个可能的方法是倡导社会对科技创新人员的尊重。如肯定他们在创新过程中付出的努力,认可他们创造的价值。不仅在物质上,更要从价值观上提高创新活动的地位,从而改善科技创新人员的自我感知,增强其自信心。

(三)研究局限与未来研究方向

作为在区域层面研究心理资本的探索性研究,本研究不可避免还存在一定的局限。首先,研究采用的横截面数据进行实证分析,对研究的结论还有待综列数据的进一步检验。

其次,受限于数据的可得性,本研究选择衡量区域心理资本的指标并不能全面反映心理资本的各个维度。其中,“个人经济社会地位的自我评价”这一指标较多地受到个人收入水平的影响,在衡量心理资本时测量误差较大,尽管我们在采用这一衡量指标的回归模型中控制了个人收入水平,但对采用这一指标估计出的结果应该更谨慎地接受。同时,在未来还需要寻找更多的变量对心理资本的其他维度进行衡量。采用代理变量对心理资本作为一个整体进行衡量也是一种值得探索的方向。

最后,对心理资本影响区域创新活动的两种机制间的关系,本研究没有进行更深入的讨论。根据我们的实证结果,这两种机制间一种可能的关系是,心理资本对创新的作用完全通过人力资本实现(人力资本完全中介),这其中,一部分是通过促进已有的人力资本存量在创新活动中的积极发挥(如全力投入、坚持不懈地将知识和技能运用到创新活动中),表现为人力资本和心理资本交互对创新产生影响(心理资本对人力资本和创新关系的调节);另一部分是通过促进人力资本存量的积累(如乐观自信、不畏困难、吸收学习新知识、新技能;如积极预期,做出接受更高水平教育的决策),从而提高一个地区创新活动的水平。本研究发现的中介效应与调节效应是否是独立的两种效应,抑或具有一定的联系,是未来进一步厘清心理资本、人力资本和创新活动间的关系,所应当回答的问题。

[1]钱晓烨,迟巍,黎波.人力资本对我国区域创新及经济增长的影响——基于空间计量的实证研究[J].数量经济技术经济研究,2010(4):107-121.

[2]韦影.企业社会资本与技术创新:基于吸收能力的实证研究[J].中国工业经济,2007(9):119-127.

[3]GOLDSMITH A H,VEUM J R,DARITY W.The impact of psychological and human capital on wages [J].Economic Inquiry,1997,35(4):815-829.

[4]HECKMAN J J,RUBINSTEIN Y.The importance of noncognitive skills:lessons from the GED testing program[J].The American Economic Review,2001,91(2):145-149.

[5]TOMER J F.Personal capital and emotional intelligence:an increasingly important intangible source of economic growth[J].Eastern Economic Journal,2003,29(3):453-470.

[6]LUTHANS F,AVOLIO B J,WALUMBWA F O,et al.The psychological capital of Chinese workers:exploring the relationship with performance[J].Management and Organization Review,2005,1(2):249-271.

[7]柯江林,孙健敏,石金涛,等.人力资本、社会资本与心理资本对工作绩效的影响——总效应、效应差异及调节因素[J].管理工程学报,2010(4):29-35,47.

[8]韩翼,杨百寅.真实型领导、心理资本与员工创新行为:领导成员交换的调节作用[J].管理世界,2011(12):78-86+188.

[9]LOZANO S,ARENAS A.A model to test how diversity affects resilience in regional innovation networks[J].Journal of Artificial Societies and Social Simulation,2007,10(4):8-25.

[10]赵向阳,李海,RAUCH A.创业活动的国家差异:文化与国家经济发展水平的交互作用[J].管理世界,2012(8):78-90.

[11]BENABOU R,TIROLE J.Belief in a just world and redistributive politics[J].The Quarterly Journal of Economics,2006,121(2):699-746.

[12]钱明.“两浙”地域文化性格差异与当代浙江之发展[J].教育文化论坛,2011,3(3):9-13.

[13]郭庆科.心理控制源:民族,地域差异的意义及与经济发展水平的关系[J].山东师范大学学报:人文社会科学版,2012,(3):86-91.

[14]DUNCAN G J,DUNIFON R.“Soft-skills”and long-run labor market success [J].Research in Labor Economics,1998,35:313-339.

[15]LUTHANS F,AVOLIO B J,AVEY J B,et al.Positive psychological capital:measurement and relationship with performance and satisfaction [J].Personnel Psychology,2007,60(3):541-572.

[16]SELIGMAN M E P,CSIKSZENTMIHALYI M.Positive psychology:an introduction [J].American Psychologist,2000,55(1):5.

[17]HEWITT J P,SNYDER C R,LOPEZ S J.The social construction of self-esteem[M].//Oxford Handbook of Positive Psychology.New York:Oxford University Press,2002.

[18]柯江林,孙健敏,李永瑞.心理资本:本土量表的开发及中西比较[J].心理学报,2009(9):875-888.

[19]ASHFORTH B E,MAEL F.Social identity theory and the organization [J].Academy of Management Review,1989,14(1):20-39.

[20]WALUMBWA F O,LUTHANS F,AVEY J B,et al.Authentically leading groups:the mediating role of collective psychological capital and trust[J].Journal of Organizational Behavior,2011,32(1):4-24.

[21]LUCAS R E.On the mechanics of economic development[J].Journal of Monetary Economics,1988,22(1):3-42.

[22]ROMER P M.Endogenous technological change[J].Journal of Political Economy,1990,98(5):71-102.

[23]王莉红,顾琴轩,褚田芬.人力资本与社会资本对创新行为的影响——跨层次模型研究[J].工业工程与管理,2009,14(005):91-97.

[24]LUTHANS F,YOUSSEF C M,RAWSKI S L.A tale of two paradigms:the impact of psychological capital and reinforcing feedback on problem solving and innovation[J].Journal of OrganizationalBehaviorManagement,2011,31(4):333-350.

[25]SNYDER C R,LAPOINTE A B,JDFFREY CROWSON J,et al.Preferences of high-and low-hope people for self-referential input[J].Cognition & Emotion,1998,12(6):807-823.

[26]COLEMAN M,DELEIRE T.An economic model of locus of control and the human capital investment decision[J].Journal of Human Resources,2003,38(3):701-721.

[27]PIATEK R,PINGER P.Maintaining(Locus of)control?Assessing the impact of locus of control on education decisions and wages[Z].Working Paper,2011.

[28]周其仁.市场里的企业:一个人力资本与非人力资本的特别合约[J].经济研究,1996(6):71-81.

[29]黄乾.论人力资本产权特征[J].财经研究,2000,26(009):22-26.

[30] LIED T R, PRITCHARD R, PRITCHARD D.Relationships between personality variables and components of the expectancy-valence model[J].Journal of Applied Psychology,1976,61(4):463-479.

[31]BENABOU R,TIROLE J.Self-confidence and personal motivation [J].The Quarterly Journal of Economics,2002,117(3):871-915.

[32]高子平.科技人才声誉激励机制研究[J].科学管理研究,2011(5):89-93.

[33]CHI Wei,QIAN Xiaoye.The role of education in regional innovation activities:spatial evidence from China[J].Journal of the Asia Pacific Economy,2010,15(4):396-419.

[34]TRAJTENBERG M.Patents as indicators of innovation[M].//Economic Analysis of Product Innovation.Cambridge(MA):Harvard University Press,1990,

[35]李习保.中国区域创新能力变迁的实证分析:基于创新系统的观点[J].管理世界,2007(12):18-30.

[36]COLEMAN M,DELEIRE T.An economic model of locus of control and the human capital investment decision[J].Journal of Human Resources,2003,38(3):701-721.

[37]FURNHAM,A.Economic locus of control[J].Human Relations,1986,39(1):29-43.

[38]GUTHRIE C,RACHLINSKI J J,WISTRICH A J.Inside the Judicial Mind [J].Cornell L.Rev.,2000(86):777-796.

[39]陈云,贺德方.我国各省市自治区R&D经费支出的差异性及与人均GDP的相关性分析[J].中国软科学,2012(10):78-87.

[40]BENABOU R,TIROLE J.Belief in a just world and redistributive politics[Z].NBER,2005.