迷走神经背核与大鼠小肠电活动的关系解析

孙 娜 ,齐 巍 ,刘 江 ,李 冉 ,王 茜 ,张一兵 ,秦丽娟 ,杨秀红

(1.河北联合大学基础医学院,河北 唐山 063000;2.唐山市第二医院,河北 唐山 063000)

迷走神经背核(dorsal motor nucleus of the vagus,DMV)是调节胃运动的最基本核团之一。支配胃不同部位的运动神经元在DMV的分布存在一定的定位关系,并已基本得到肯定 。但DMV对大鼠小肠运动的影响并未十分明确。本文通过观察电刺激前后大鼠小肠电活动的变化进一步研究DMV对小肠运动的影响。

1 材料与方法

1.1 实验动物

健康雄性Wistar大鼠28只,体重180~220 g,由河北联合大学动物实验中心提供。实验前禁食12~18 h,自由饮水。

1.2 实验方法

1.2.1 制作电刺激DMV模型 用10%氨基甲酸乙酯(1 g/kg)腹腔注射麻醉,麻醉稳定后将大鼠俯卧位固定于鼠脑立体定位仪上,根据Paxinos和Watson大鼠脑立体定位图谱定位DMV[1]:P:13.24 mm,R:0.7 mm,H:8.15 mm,用牙胶封堵钻孔固定电极。刺激参数为:刺激强度1.5 V,频率60 Hz,波宽0.3 ms,刺激时间1 min。实验结束后,在相应核团上通以阳极电压5.0 V,20~30 s,损毁DMV。将大鼠断头取脑,置入福尔马林溶液。2~3 d后,冷却切片检查定位是否准确,不准确的弃去不列入数据分析。

1.2.2 测定方法 打开大鼠腹腔,暴露胃及肠管,自幽门向下10~12 cm处找到空肠上段,用RM6240B型多通道生物信号采集系统采用双极法记录电位变化[2]。先记录基础状态下肠电活动20 min,随后电刺激DMV,继续记录20 min。记录参数为:常数 T:1 s、高频滤波 F:500 Hz、采样频率:1 KHz、走纸速度:2.5 div/s。

1.3 统计学处理

各组数据均以(x±s)表示,采用SPSS 20.0统计软件进行数据分析。电刺激前后空肠慢波的变化采用自身配对t检验,快波出现率的变化采用χ2检验进行分析。

2 结果

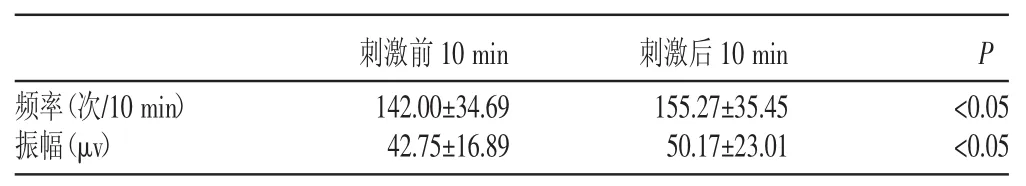

2.1 刺激前后10 min内慢波的变化(见表1)

表1 电刺激迷走神经背核前后10 min内大鼠空肠慢波的变化(x±s)

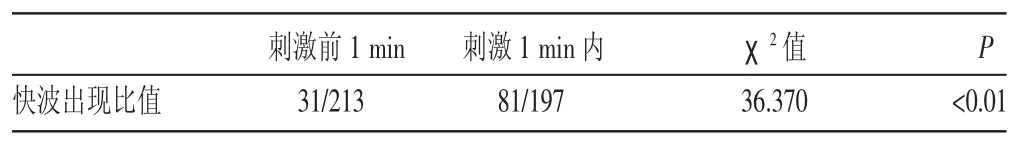

2.2 刺激前与电刺激1 min内大鼠空肠快波的变化(见表2)

表2 电刺激迷走神经背核大鼠空肠快波情况

3 讨论

DMV是一个重要的内脏运动和内脏感觉核团,它与中枢及外周都存在广泛的纤维联系。胃运动的相关神经元主要投射到消化道壁内神经丛和胃肠上段的ICC细胞(interstitial cell sorcajal)[3]。

ICC细胞主要分布在胃肠道自主神经末梢与平滑肌细胞之间。肌间神经丛周围的ICC细胞能够产生慢波,并通过缝隙连接将慢波传给平滑肌细胞,因此胃肠运动具有自主节律性[4]。ICC细胞产生慢波的具体机制尚不完全清楚,目前认为ICC细胞的起搏作用是通过Ca2+通道产生非选择性电压依赖的Ca2+内流以及 K+外流形成的[5,6]。

由于胃肠平滑肌的膜电位极不稳定,在静息电位的基础上会产生慢波,过去认为慢波电位不能直接引起肌肉收缩,但是能触发动作电位[7,8]。当慢波去极化接近或达到顶峰,在其上产生的前电位去极化到阈电位水平时,就触发一个或一连串的峰电位,进一步通过兴奋收缩耦联引起平滑肌收缩[2]。现已证明,平滑肌细胞存在机械阈和电阈两个临界膜电位值。当慢波去极化达到或超过机械阈时,可引起细胞内Ca2+浓度增加,激活肌细胞收缩,且收缩幅度与慢波幅度呈正相关,并不一定和动作电位有关。当去极化达到或超过电阈时,则可引发动作电位使更多的Ca2+内流,使收缩进一步增强,慢波上出现的动作电位越多,肌细胞收缩越强[9,10],慢波具体的离子机制尚未完全清楚,有待科学研究的进一步发现。

——从一道浙江选考生物学试题谈起